影响药物吸收的物理化学因素.

- 格式:ppt

- 大小:255.00 KB

- 文档页数:12

物理药剂学

物理药剂学是一门研究药物在体内的物理过程和药物物理参数与药物效应之间相互作用的学科。

它对于研究药物的吸收、分布、代谢和排泄等方面有着重要的意义,且在药学和临床医学中发挥着重要的作用。

1.药物的吸收

药物的吸收是指药物从给药形式(如口服、注射、外用等)到达血液中的过程。

在这一过程中,很多物理因素会对药物的吸收产生影响,例如药物的物理化学性质、pH值等。

药物的分子大小、溶解度、疏水性等都会影响药物的吸收速率和程度。

2.药物的分布

药物的分布是指药物在体内的分布情况。

这一过程的影响因素包括药物的分子大小、脂溶性、蛋白结合率、毛细血管通透性等。

药物在血液中的结合状态也会影响药物的分布,例如,当药物与血浆蛋白结合时,在体外的浓度会减少,影响药物在组织和器官内的分布情况。

3.药物的代谢

药物代谢是指药物被生物体内的代谢酶代谢成其它物质的过程。

这一过程发生在肝和其他组织中。

药物的化学结构、代谢酶种类和数量等因素都会影响药物的代谢速率和代谢产物的性质。

代谢产物的毒性和活性对于药物性能和药效有着重要的影响。

4.药物的排泄

药物的排泄是指药物通过肾脏、肝脏、肺等器官排出体外的过程。

药物的物理化学性质、蛋白结合度、pH值等因素会影响药物的排泄速率和排泄途径。

综上所述,物理药剂学是研究药物在体内的物理过程和药物物理参数与药物效应之间相互作用的学科。

药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄都与药物的物理性质有着密切关系。

了解物理药剂学有助于

人们更好地理解药物的药效、药代动力学和药物毒理学等知识,为药物的研制和合理使用提供了科学依据。

生物药剂学第一章生物药剂学概述一、概述是研究药物及其制剂在体内的吸收、分布、代谢、排泄过程,阐明药物的剂型因素、机体的生物因素与药效(包括疗效、副作用和毒性)之间关系的一门药剂学分支学科。

其目的是为了正确地评价和改进药剂质量、合理地设计剂型、处方和生产工艺,为临床给药方案设计和合理用药提供科学依据,以保证用药的有效性和安全性。

二、生物药剂学中的剂型因素和生物因素1.剂型因素①、药物某些化学性质,如同一药物的不同酯、盐、复盐、络合物或前提药物等,即药物的化学形式。

②、药物的某些物理性质,如粒径大小、晶型、晶癖、溶解度、溶出速度等。

③、药物的剂型及用药方法④、制剂的处方中所用的辅料的性质与用量。

⑤、处方中药物的配伍及相互作用⑥、制剂的工艺过程、操作条件及贮藏条件。

2.生物因素:种族差异、性别差异、年龄差异、遗传因素、生理病理条件差异。

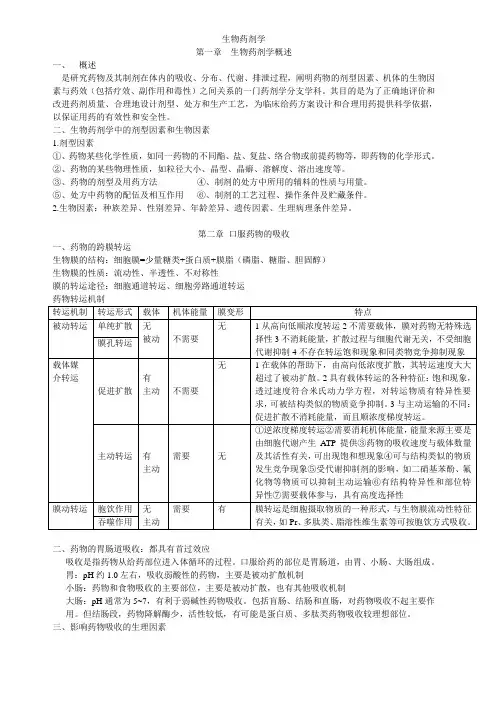

第二章口服药物的吸收一、药物的跨膜转运生物膜的结构:细胞膜=少量糖类+蛋白质+膜脂(磷脂、糖脂、胆固醇)生物膜的性质:流动性、半透性、不对称性膜的转运途径:细胞通道转运、细胞旁路通道转运药物转运机制转运机制转运形式载体机体能量膜变形特点被动转运单纯扩散无被动不需要无1从高向低顺浓度转运2不需要载体,膜对药物无特殊选择性3不消耗能量,扩散过程与细胞代谢无关,不受细胞代谢抑制4不存在转运饱和现象和同类物竞争抑制现象膜孔转运载体媒介转运促进扩散有主动不需要无1在载体的帮助下,由高向低浓度扩散,其转运速度大大超过了被动扩散。

2具有载体转运的各种特征:饱和现象,透过速度符合米氏动力学方程,对转运物质有特异性要求,可被结构类似的物质竟争抑制。

3与主动运输的不同:促进扩散不消耗能量,而且顺浓度梯度转运。

主动转运有主动需要无①逆浓度梯度转运②需要消耗机体能量,能量来源主要是由细胞代谢产生A TP提供③药物的吸收速度与载体数量及其活性有关,可出现饱和想现象④可与结构类似的物质发生竞争现象⑤受代谢抑制剂的影响,如二硝基苯酚、氟化物等物质可以抑制主动运输⑥有结构特异性和部位特异性⑦需要载体参与,具有高度选择性膜动转运胞饮作用无主动需要有膜转运是细胞摄取物质的一种形式,与生物膜流动性特征有关,如Pr、多肽类、脂溶性维生素等可按胞饮方式吸收。

第一章生物药剂学概述1、生物药剂学(biopharmaceutics):是研究药物及其剂型在体内的吸收、分布、代谢与排泄过程,阐明药物的剂型因素,机体生物因素和药物疗效之间相互关系的科学。

2、剂型因素(出小题,判断之类的)药物的某些化学性质药物的某些物理因素药物的剂型及用药方法制剂处方中所用的辅料的性质及用量处方中药物的配伍及相互作用3、生物因素(小题、填空):种族差异、性别差异、年龄差异、生理和病理条件的差异、遗传因素4、药物的体内过程:吸收、分布、代谢、排泄吸收(Absorption):药物从用药部位进入体循环的过程。

分布(Distribution):药物进入体循环后向各组织、器官或者体液转运的过程。

代谢(Motabolism):药物在吸收过程或进入体循环后,受肠道菌丛或体内酶系统的作用,结构发生转变的过程。

排泄(Excretion):药物或其代谢产物排出体外的过程。

转运(transport):药物的吸收、分布和排泄过程统称为转运。

处置(disposition):分布、代谢和排泄过程称为处置。

消除(elimination):代谢与排泄过程药物被清除,合称为消除。

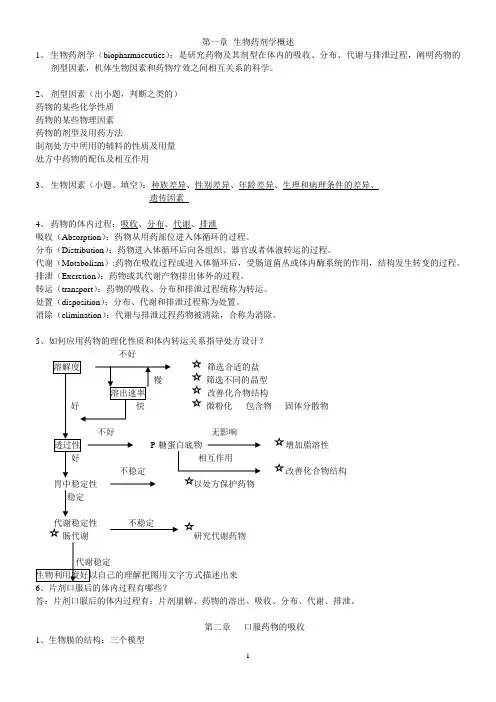

5、如何应用药物的理化性质和体内转运关系指导处方设计?不好筛选合适的盐筛选不同的晶型改善化合物结构微粉化包含物固体分散物无影响增加脂溶性改善化合物结构胃中稳定性稳定代谢稳定性不稳定肠代谢研究代谢药物6、片剂口服后的体内过程有哪些?答:片剂口服后的体内过程有:片剂崩解、药物的溶出、吸收、分布、代谢、排泄。

第二章口服药物的吸收1、生物膜的结构:三个模型细胞膜经典模型(lipid bilayer),生物膜液态镶嵌模型(fluid mosaic model) ,晶格镶嵌模型细胞膜的组成:①、膜脂:磷脂、胆固醇、糖脂②、少量糖类③、蛋白质生物膜性质✓膜的流动性✓膜结构的不对称性✓膜结构的半透性2、膜转运途径:细胞通道转运:药物借助其脂溶性或膜内蛋白的载体作用,透过细胞而被吸收的过程。

第一节药物体内过程的基本原理1.①.药物从给药部位进入体循环的过程是药物的吸收;②.药物进入体循环后向各组织、器官或者体液转运的过程称分布;③.药物在吸收过程或进入体循环后,受体内酶系统的作用,结构发生转变的过程称代谢或生物转化。

2.药物及其代谢产物排出体外的过程称排泄。

3.①.药物吸收的主要部位是小肠;②.代谢的主要部位是肝脏;③.排泄的主要部位是肾脏。

4.被动转运:不消耗能量,从高浓度到低浓度,不需要载体。

5.主动转运:消耗能量,从低浓度到高浓度,需载体,是Na、K+、I-等物质的转运方式。

6.易化扩散:不消耗能量,从高浓度到低浓度,需载体。

7.膜动转运:是蛋白质和多肽的重要吸收方式,存在一定的部位特异性。

第二节药物的吸收8.影响药物吸收的生理因素:胃肠道运动、胃肠液的成分和性质、胃肠道代谢作用、疾病因素、食物、循环系统转运。

9.影响药物吸收的物理化学因素包括:1.溶出速度:粒子大小、多晶型、湿润性、溶剂化物;2.脂溶性和解离度;3.药物在胃肠道中的稳定性。

10.提高溶出速度的方法:粉末纳米化、使用表面活性剂、制成盐或亲水性前体药物、固体分散体、环糊精包合物、磷脂复合物等。

11.口服剂型药物的生物利用度的顺序为溶液剂>混悬剂>胶囊剂>片剂>包衣片。

12.胃排空速率快时,吸收减少的药物有:水杨酸盐、硫糖铝、氢氧化铝凝胶、三硅酸镁、胃蛋白酶、螺内脂、氢氯噻嗪等。

13.胃排空速率快时,吸收增多的药物有:阿司匹林、地西泮、左旋多巴、红霉素等。

14.胃排空速率慢时可使在十二指肠吸收的药物核黄素吸收增加。

15.食物可增加维生素C、头孢呋辛、维生素B2、异维A酸、普萘洛尔、更昔洛韦、三唑仑、特非那定等药物的吸收量。

16.食物可降低卡托普利、乙醇、齐多夫定、利福平、普伐他汀、林可霉素、异烟肼、头孢菌素、红霉素等药物的吸收速率与吸收量。

17.静脉注射药物直接进入体循环,无吸收过程,生物利用度为100%。

第三节 影响药物吸收的物理化学因素口服给药经消化道吸收的固体制剂,如散剂、颗粒剂、胶囊剂、片剂、丸剂等,在 吸收前需经历分散一崩解-溶出一跨生物膜-吸收等过程,如图2-7A 、B 所示。

A 图显 示药物吸收的限速因素是跨膜速度,B 图显示药物吸收的限速因素是溶出速率。

在A 图 中,药物从剂型中溶出后即可经生物膜吸收,制剂间的溶出速率的差异对吸收的影响很 小。

在B 图中药物只要能从剂型中充分溶出,即可经生物膜迅速被吸收,所以,在这种 情况下,溶出的变化可影响到药物的吸收速度和程度。

图2-7药物在以膜透过速率(A )或溶出速率(B )为限速因素时的吸收药物能否被吸收,除了与胃肠道的生理环境的变化有关,还取决于药物的物理化学 性质,例如药物的解离度(p Ka )、溶解度、脂溶性、晶型、溶出速率、稳定性等,这些 性质是进行药物制剂处方前研究的基础。

一、pH 分配学说(一)解离度绝大多数药物皆为弱酸或弱碱,在胃肠道内pH 的影响下,药物以未解离型(分子 型)和解离型两种形式存在,两者所占比例取决于药物的解离常数p Ka 和吸收部位pH 。

一未溶解的药物量一溶解后未被吸收的药物;——吸收量 ■■o O O 5 时间B O 501 (%)屋上qw 圾图消化道的上皮细胞膜是药物吸收的屏障,由于其为类脂膜,通常脂溶性较大的未解离型(分子型)药物容易通过,而解离型药物不易透过,难以吸收。

如弱酸性药物在胃液中几乎完全不解离,故有较好的吸收;弱碱性药物在胃液中解离程度高、吸收差,当其到达小肠时才能被有效吸收。

药物的吸收可以部分地由pH-分配假说(pH-partition hypothesis)来预测。

pH-分配假说认为胃肠道内已溶解药物的吸收会受药物的解离状态和脂溶性的影响,即药物的吸收取决于药物在胃肠道中的解离状态和油/水分配系数。

大多数药物在胃肠道内主要以单纯扩散方式,经细胞通路被吸收。

以该机制吸收的药物,首先溶解(分配)在细胞膜(脂质)中,油水分配系数高,即脂溶性较高的药物容易被吸收。

⽣物药剂学部分习题1、简述影响药物代谢的⽣理因素的⽣理性因素主要包括年龄、性别、种族、疾病等等。

⼉童和⽼年⼈对药物的代谢能⼒常常明显低于成年⼈,特别是胎⼉及新⽣⼉的药物代谢酶活性低,甚⾄缺乏,多数情况下不仅药效⾼,⽽且容易产⽣毒性。

药物在⽼年⼈体内的代谢表现为速度减慢,半衰期延长,耐受性减弱。

性别对药物代谢亦有影响,⼤⿏体内的肝微粒体药物代谢酶的活性有性别的差异;⼤⿏体内的葡萄糖醛酸结合,⼄酰化、⽔解反应等也发现有性别的差异。

已知⼈群中药物代谢的个体差异性是⾮常明显的,主要原因有遗传学差异合肥遗传学差异。

遗传学差异主要是由种族或家族遗传特性所引起的。

⽽⾮遗传学差异主要由年龄、性别、肝功能、药物代谢的时间周期节律、体温、营养状态以及环境因素等引起的。

2、如何利⽤药物代谢的规律来指导药物及其制剂设计答:(1)通过改变药物的结构制成前体药物,增加药物吸收过程的稳定性或改变药物在体内的分布,可以将难以吸收的⽔溶性药物制成亲脂性的前体药物,增加药物的吸收,利⽤机体内靶部位特定酶的作⽤,将前体药物代谢成母体药物起靶向作⽤。

如氨苄西林制成前体药物酞氨西林,增加其在胃液中稳定性,进⼊肠道后受肠道⾮特异性酯酶的⽔解,转化为氨苄西林⽽吸收。

多巴胺制成前体药物左旋多巴,易被转运到脑后,被脑内脱羧酶脱去羧基转变成多巴胺⽽发挥作⽤。

(2)消化道重的代谢酶较易被饱和,可通过增⼤给药量或利⽤某种制剂技术,造成代谢部位局部⾼浓度,使药酶饱和来降低代谢速度,增加药物的吸收量。

根据药酶抑制剂的性质,可设计利⽤⼀个药物对药酶产⽣抑制,从⽽来减少或延缓另⼀个药物的代谢,到达提⾼疗效或延长作⽤时间的⽬的,如左旋多巴配伍甲基多巴肼,甲基多巴肼有抑制⼩肠、肝、肾中的脱羧酶的作⽤,故能抑制左旋多巴的脱羧作⽤。

(3)对于许多在肝中有⾸过效应⽽失效的药物,为避免肝中药酶对药物的代谢,可考虑改变剂型,以增加这类药物的适⽤范围。

如硝酸⽢油⾆下⽚。

3、从药物代谢的观点阐述⽣物药剂学在药物制剂中的作⽤。

药物的物理化学作用对药物及制剂性质的影响

药物的物理化学作用对药物及制剂性质产生的影响包括以下几个方面:

1. 溶解度:药物在水或其他溶剂中的溶解度受物理化学性质的影响,包括分子大小、极性、水合性等。

溶解度的大小会影响药物的口服吸收和药效。

2. 离子化状态:药物可以存在于不同状态下,如离子状态或非离子状态。

药物的离子状态会影响药物在不同体液和组织间的分布和渗透能力。

3. 化学稳定性:药物可能会在制剂或储存过程中发生化学反应,引起降解或失去活性。

药物的物理化学性质可以影响药物的稳定性,因此药物制剂的选型和保存条件需要谨慎选择。

4. 结晶形态:药物以不同的结晶形态存在,这可能在药物制剂中影响药物的稳定性、药效和生物利用度。

5. 药物相互作用:药物的物理化学性质还会影响药物与其他物质间的相互作用,如药物与受体或配体的结合力。

总之,药物的物理化学作用对药物及制剂性质的影响非常重要,需要经过严格的分析、测试和研究,才能选定最佳的药物配方和制剂方法。

转运方式 药物的转运方式考点7 药物的 考点 1.载体转运:由生物膜中的蛋白质作为载体介导的转运。

(1)主动转运(逆水行舟) 1)逆浓度梯度转运; 2)需要能量,由ATP提供; 3)吸收速度与载体数量有关,可出现饱和现象; 4)可与结构类似物质发生竞争现象; 5)受代谢抑制剂的影响,如抑制细胞代谢的二硝基苯酚、氟化物等物质可以抑制主动转运; 6)有结构特异性,如单糖、氨基酸、嘧啶及某些维生素都有本身独立的主动转运特性; 7)有部位特异性,如胆酸和维生素B2的主动转运只在小肠上段进行,维生素B12在回肠末端部位吸收。

(2)易化扩散(顺水行舟) 又称促进扩散、中介转运或易化转运,药物的吸收需要载体,但由高浓度区向低浓度区扩散。

具有载体转运的各种特征,即有饱和现象、对转运物质有结构特异性要求,可被结构类似物竞争抑制。

但与主动转运不同:不消耗能量、且顺浓度梯度转运。

载体转运的速率大大超过被动扩散。

核苷类药物、单糖类和氨基酸等极性物质转运为促进扩散。

2.被动转运(顺水游泳) (1)特点:①顺浓度梯度转运;②不需要载体,膜对通过物无特殊选择性;③无饱和现象和竞争抑制现象,无部位特异性;④扩散过程不需要能量。

(2)分类: ①滤过:水溶性的小分子物质,如肾小球滤过。

②简单扩散:未解离的分子型药物脂溶性较大,易通过脂质双分子层。

解离度小、脂溶性大的药物易吸收。

扩散速度取决于膜两侧药物的浓度梯度、药物的脂水分配系数及药物在膜内的扩散速度。

大多数药物通过生物膜的方式。

3.膜动转运 (1)通过细胞膜的主动变形将药物摄入细胞内或从细胞内释放到细胞外的过程。

(2)胞饮(摄取的药物为溶解物或液体过程)、吞噬(摄取的药物为大分子或颗粒状物)和胞吐。

(3)膜动转运对蛋白质和多肽的吸收非常重要。

对一般药物的吸收不重要。

X型题 以下属于被动转运特征的有 A.不消耗能量 B.有结构和部位特异性 C.由高浓度向低浓度转运 D.有饱和状态 E.借助载体进行转运『正确答案』AC『答案解析』被动转运特点:①顺浓度梯度转运;②不需要载体,膜对通过物无特殊选择性;③无饱和现象和竞争抑制现象,无部位特异性;④扩散过程不需要能量。

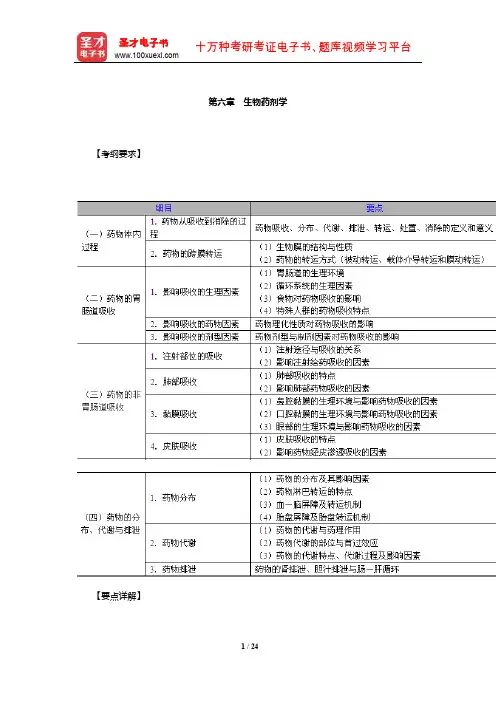

第六章生物药剂学【考纲要求】【要点详解】一、药物体内过程1.药物从吸收到消除的过程表6-1 药物从吸收到消除过程的定义与意义2.药物的跨膜转运(1)生物膜的结构与性质①生物膜的结构由类脂质、蛋白质和少量糖类组成。

②生物膜的性质a.不对称性:蛋白质、脂类及糖类在生物膜上的分布是不对称的。

b.半透性:脂溶性药物易透过,小分子水溶性药物可经含水微孔吸收。

c.流动性:脂质双分子层有一定流动性。

(2)药物的转运方式表6-2 药物各种转运方式的定义及特点二、药物的胃肠道吸收1.影响药物吸收的生理因素(1)胃肠道的生理环境①胃肠液的成分和性质a.胃肠液pH第一,胃液pH通常为1~3,有利于弱酸性药物的吸收。

第二,小肠pH通常为5~7,有利于弱碱性药物的吸收,为药物、食物主要吸收部位。

第三,大肠pH通常为5.5~7,为多肽类药物口服及栓剂给药吸收部位。

b.胃肠液中胆盐第一,促进难溶性药物的溶解,提高药物的吸收程度和速率。

第二,与一些药物形成难溶性盐,降低药物的吸收,如新霉素和制霉菌素。

②胃肠道运动a.胃肠道蠕动胃蠕动具有分散和搅拌作用,有利于胃中药物的吸收。

b.胃排空第一,胃排空速率快对药物吸收的影响:ⅰ.主要在胃吸收的药物吸收减少,如水杨酸盐;ⅱ.在胃内易破坏的药物破坏减少,吸收增加,如红霉素和左旋多巴;ⅲ.作用于胃的药物,作用时间会缩短,疗效可能下降,如氢氧化铝凝胶、三硅酸镁、胃蛋白酶和硫糖铝等;ⅳ.需在胃内溶解的药物和某些难以溶解的药物吸收会减少,如螺内酯和氢氯噻嗪等;ⅴ.主要在肠道吸收的药物吸收会加快或增多,如阿司匹林、地西泮和左旋多巴等;ⅵ.在肠道特定部位吸收的药物,入肠过快,吸收时间缩短,吸收减少。

第二,胃排空速率慢,影响止痛药等药物及时发挥疗效,延缓肠溶制剂的疗效。

③胃肠道代谢胃液与小肠中的酶可降解多肽与蛋白类药物,导致口服无效。

(2)循环系统的生理因素①胃肠道吸收的药物通过门静脉,进入肝脏继而进入体循环。

药物吸收知识点总结一、药物吸收的定义药物吸收是指药物在人体内通过消化道、皮肤、黏膜等途径进入血液循环的过程。

它是药物从给药部位到达血液循环的转化过程,是药物在体内产生药效或毒性的第一步。

二、影响药物吸收的因素1. 药物本身的特性:药物的分子大小、溶解度、离子化状态、油水分配系数等性质都会影响其在给药部位的吸收情况。

2. 给药途径:不同的给药途径对药物的吸收有着不同的影响。

比如口服给药会受到胃肠道的pH值、胃肠道蠕动等因素的影响;而皮肤给药则受到皮肤屏障的影响。

3. 药物的剂型:不同的剂型会影响药物在给药部位的停留时间和释放速度,从而影响药物的吸收情况。

比如口服片剂和口服溶解片的吸收速度就会有所不同。

4. 给药时间:饭前或饭后给药、不同的给药时间点都会影响药物的吸收情况。

5. 给药部位的血流情况:给药部位的血流情况会影响药物在该部位的吸收速率。

6. 个体差异:个体之间的生理和代谢差异会影响对药物的吸收情况。

比如年龄、性别、体重、肠道菌群等因素都会影响对药物的吸收情况。

三、药物吸收的机制药物在体内的吸收过程主要包括被动扩散、主动转运和内吞作用等多种机制。

1. 被动扩散:被动扩散是指药物通过生物膜内的微小孔隙以及药物与生物膜之间的物理化学性质差异而实现的无需能量的扩散过程。

2. 主动转运:主动转运是指通过载体蛋白在细胞膜上进行的主动转运过程。

这种方式可以提高药物在细胞膜上的通透性,并且可以对药物进行选择性的转运。

3. 内吞作用:药物还可以通过细胞内吞作用被细胞摄入,然后再通过胞吞体或溶酶体转运到细胞内部。

四、常见的药物吸收位点1. 口服吸收:口服给药是最常见的一种给药途径。

药物在胃肠道内吸收,可以通过胃壁、十二指肠、小肠和大肠等部位进行吸收。

其中,小肠是药物吸收的主要部位,因为小肠黏膜面积大,有丰富的血流和淋巴系统,以及丰富的吸收细胞。

另外,口服给药还受到胃酸、胃液、胃肠道蠕动等因素的影响。

2. 皮肤吸收:皮肤是药物给药的另一种重要途径。

物理化学在药剂学领域的应用药剂学是研究药物制剂的配制、制备、质量控制和合理使用的科学,旨在确保药物的安全、有效和可控。

物理化学作为药剂学的基础学科之一,对于药物制剂的研发、生产和质量控制具有至关重要的意义。

本文将介绍物理化学在药剂学领域的应用,并通过具体例子进行阐述。

药物的溶解度和溶出速率是影响药物吸收和药效的重要因素。

物理化学方法可以研究药物的溶解过程和溶出速率,从而优化药物的制剂配方和生产工艺。

例如,通过测定不同pH值条件下药物的溶解度,可以指导药物制剂的配方和制备工艺。

同时,研究药物的溶出速率可以了解药物在体内的释放速度和吸收情况,有助于提高药物的生物利用度。

药物的稳定性是药剂学领域的另一个重要问题。

物理化学方法可以研究药物在不同条件下的稳定性,如温度、湿度、光照等,从而预测药物的有效期和贮藏条件。

例如,通过差热分析(DSC)和热重分析(TGA)可以研究药物在不同温度下的热稳定性和失重情况,进而确定药物的熔点、分解温度和贮藏温度等参数。

物理化学在药剂学领域的应用还涉及到药物剂型的设计与优化。

药剂学中常见的剂型有片剂、胶囊剂、软膏剂、喷雾剂等,不同剂型对药物的释放、吸收和作用效果具有重要影响。

物理化学方法可以帮助药剂师了解不同材料和工艺对药物释放和吸收的影响,从而优化药物剂型和生产工艺。

例如,通过研究不同处方和工艺条件下药物的释放曲线,可以发现影响药物释放的关键因素,并优化药物制剂的处方和工艺。

除了上述应用之外,物理化学在药剂学领域还有许多其他应用。

例如,电泳法可以用于制备药物微球和纳米球,从而实现药物的缓释和靶向输送;乳化法可以用于制备药物乳剂,增加药物的溶解度和生物利用度;纳米技术可以用于制备药物纳米粒子和纳米囊泡,提高药物的疗效和降低毒副作用等等。

物理化学在药剂学领域具有广泛的应用,对于药物制剂的研发、生产和质量控制具有重要的指导意义。

随着科技的不断发展,物理化学方法将不断完善和创新,为药剂学的发展提供更强大的支持。

药学专业知识:影响药物吸收的剂型因素影响药物吸收的剂型因素包括药物的理化性质对吸收的影响以及药物剂型与给药途径对吸收的影响,具体介绍如下:(一)药物的理化性质对吸收的影响1.药物的解离度和脂溶性的影响(1)胃肠道生物膜只允许脂溶性非离子型药物透过而被吸收,故药物在胃肠道吸收好坏,仅与药物的非解型浓度有关,并与其浓度成正比。

(2)弱酸、弱碱在胃肠液中非离子型的浓度取决于药物的pKa与吸收部位的pH值。

(3)油水分配系数大(药物脂溶性好)有利于吸收,但过大反而不利,所以油水分配系数应适度。

2.药物的溶出速度溶出速度理论依据是Noyes-Whitney的扩散理论dc/dt=KSCs药物的溶出速度与药物的表面积(S)、药物的溶解度(Cs)和溶出速率常数(K)成正比。

(1)粒子大小对药物溶出度的影响难溶或溶解缓慢的药物粒径是影响吸收的主要因素,根据溶出速度理论(Noyes-Whitney的扩散理论),粒径越小,溶出速率越大,越有利于吸收,因此可采用微粉化。

(2)多晶型:有机药物的多晶型极为普遍,多晶型中有稳定型、亚稳定型和不稳定型。

其中稳定型熵值最小,熔点最高,化学稳定性最好,溶解度最小,溶出速度慢,吸收较差。

不稳定型则相反,但易转化为稳定型。

亚稳定型介于二者之间,为有效晶型。

引起晶型转变的外界条件:干热、融熔、粉碎、结晶条件及混悬在水中的转型。

(3)无定形:无定形药物溶解不需要克服晶格能,所以溶解速度比结晶形快。

(4)溶剂化物:有机溶剂化物无水物水合物(5)成盐:其溶出速率增大。

3.药物在胃肠道中的稳定性某些药物由于胃肠道的PH、消化道中的细菌以及消化道内皮细胞产生的酶的作用,往往会降解或失活而不能口服给药,只能采用注射或其他途径。

如硝酸甘油只能舌下给药;苄青霉素注射给药;红霉素制成难溶性的盐。

(二)药物剂型与给药途径对吸收的影响静脉注射药物,不存在吸收过程,发挥药效快,可认为被机体百分之百利用;口服制剂,吸收后必须通过肝脏,有首过作用;肌肉及皮下注射液,药效慢于静脉注射,但比口服给药起效快,吸收量多;气雾剂可避免首过作用,吸收速度和吸收量一般高于口服制剂;栓剂、舌下片、鼻腔给药剂型等经黏膜给药的制剂,也可饶过肝脏首过效应。

第七章-药物的吸收(一)第二节药物的吸收一、药物的胃肠道吸收(一)胃肠道的结构与功能(二)影响药物吸收的生理因素1、胃肠液的成分和性质2、胃肠道运动(蠕动+胃排空)3、循环系统转运“首过效应”——影响血药浓度——影响疗效经淋巴系统吸收的药物无首过效应4、食物5、胃肠道代谢作用6、疾病因素首过消除:某些口服药物在通过胃肠黏膜及肝脏时,部分被代谢失活,进入体循环的药量减少,疗效降低的现象。

胃排空速率快对药物吸收的影响:①在胃吸收的药物吸收会减少,水杨酸盐;②肠道吸收的药物吸收会增多,阿司匹林、地西泮、左旋多巴;③胃内易破坏的药物破坏减少,吸收增加,红霉素、左旋多巴;④作用在胃的药物,吸收时间缩短,疗效下降,氢氧化铝凝胶、三硅酸镁、胃蛋白酶、硫糖铝;⑤在胃内溶解的药物和某些难以溶解的药物吸收减少,螺内酯、氢氯噻嗪;⑥在肠道特定部位吸收的药物,入肠道过快,缩短他们在肠中特定部位的吸收时间,吸收减少。

胃排空速率慢则相反:①止痛剂,排空延迟会影响药效的及时发挥。

②需在十二指肠通过载体转运的方式主动吸收的药物,核黄素,由于胃排空缓慢,连续不断进入十二指肠,主动转移不易产生饱和,吸收增多。

③胃排空速率随胃内容物体积的增大而增大。

影响胃排空速率的因素很多:①食物(快--慢):稀软>稠固;糖类>蛋白质>脂肪;混合食物由胃全部排空通常需要4~6小时。

②内容物的黏度和渗透压⬆,胃排空速率⤵③服药时增加饮水量,胃内容物体积增大和渗透压降低,加快了胃排空速率。

④一些药物能影响胃排空速率,如抗胆碱药溴丙胺太林、麻醉药吗啡、解热镇痛药阿司匹林、β肾上腺素能药异丙肾上腺素等能减小胃排空速率,而β受体阻断药普萘洛尔能增加胃排空速率。

(三)影响药物吸收的剂型(广义)因素1、影响药物吸收的物理化学因素:脂溶性和解离度、溶出速度、药物在胃肠道中的稳定性(1)脂溶性和解离度药物脂水分配系数的对数值应为正数,而且小于5(lgP<5),才比较合适(不能太大,不能太小)弱酸喜胃;弱碱喜肠——酸酸碱碱促吸收pKa>3.0的酸及pKa<7.8的碱易吸收,其余易被排体外。

药学知识点归纳:影响药物吸收的生理因素(2)药学虽然是基础学科,但是很多学员都觉得药学知识点特别多,不好复习。

今天就带着大家总结归纳一下药学知识点-影响药物吸收的生理因素,以便大家更好地记忆。

影响药物吸收的生理因素3.循环系统转运胃肠道吸收的药物门静脉,进入肝脏继而进入体循环。

药物进入体循环前的降解或失活称为首过代谢或首过效应。

药物在消化道向淋巴系统转运,也是药物吸收途径之一,但通常淋巴系统转运几乎可忽略。

一些油脂或结构与脂肪类似的药物及大分子药物,较易淋巴液进入全身循环。

经淋巴系统吸收的药物不经肝脏,不受肝脏首过效应的影响。

食物中的脂肪能加速淋巴液流动,使药物经淋巴系统的转运量增加。

淋巴系统转运对大分子药物及在肝脏中易代谢的药物的吸收有较大意义。

4.食物食物可以使药物的吸收减少或吸收速度减慢,也可以二者均有之。

食物可以使某些药物的吸收增多,也可以没有影响。

食物影响药物吸收的因素有:①食物要消耗胃肠内水分,使胃肠道内的体液减少,固体制剂的崩解、药物的溶出变慢;②食物的存在增加胃肠道内容物的黏度,妨碍药物向胃肠道壁的扩散,使药物吸收变慢;③延长胃排空时间;④食物(特别是脂肪)促进胆汁分泌,能增加一些难溶性药物的吸收量;⑤食物改变胃肠道pH,影响弱酸弱碱性药物吸收;⑥食物与药物产生物理或化学相互作用,影响吸收。

食物影响胃排空,能提高一些主动转运及有部位特异性转运药物的吸收,具有一定的临床意义。

5.胃肠道代谢作用胃液中含有胃蛋白酶,小肠中含有胰腺分泌的各种脂肪酶、淀粉酶和蛋白酶。

胃蛋白酶和胰蛋白酶消化食物,也可降解多肽与蛋白类药物,使它们口服无效。

6.疾病因素疾病可造成生理功能紊乱而影响药物的吸收。

此外,孕妇、儿童、老年人等特殊人群也存在如胃酸分泌改变、甲状腺功能变化等,从而影响药物经胃肠道吸收。

口服固体制剂的吸收过程中的影响因素口服固体制剂是一种常见的药物给药途径,它通过口腔进入身体,并经过消化道吸收,最终发挥药效。

然而,口服药物的吸收效果会受到许多因素的影响。

本文将探讨口服固体制剂的吸收过程中的影响因素。

1. 药物的物理化学性质:药物物理化学性质对其溶解度、溶出速度和可吸收性等方面产生重要影响。

首先,药物的溶解度决定了其能否在胃肠道中溶解。

药物需要以溶解态存在于消化道中,才能被有效地吸收。

其次,溶解度还会影响药物的溶出速度,溶解速度较快的药物可更快地释放出有效成分。

此外,药物的颗粒大小和形状也会影响其溶解和吸收速度。

2. 肠道pH值:胃肠道的pH值是影响口服药物吸收的重要因素之一。

不同药物在不同的pH 值下吸收能力各异。

例如,弱酸性药物在胃酸环境中更易离子化,从而减少吸收;而弱碱性药物在胃酸环境中更易降解,从而增加吸收。

另外,肠道的pH值不仅会影响药物的质子电离,还会影响消化酶的活性,进而影响药物的代谢和吸收。

3. 肠道血流量:肠道血流量的增加可以促进药物的吸收。

当口服药物进入肠道后,肠道血流会将药物迅速输送到肠道黏膜,促进药物的吸收。

另外,肠道血流量的改变还会影响药物的分布和代谢,从而影响药物的吸收过程。

4. 肠道移行时间:肠道移行时间是指药物从进入肠道到从肠道进入循环系统的时间。

当肠道移行时间较快时,药物的吸收通常也较快。

然而,过快的移行时间可能会降低药物的吸收效果,因为药物在短时间内不能充分与黏膜相互作用。

相反,过慢的移行时间会导致药物在肠道中停留过长,容易被代谢和排泄,减少吸收。

5. 肠道蠕动和黏膜屏障:肠道蠕动是指肠道壁的收缩运动,它促使食物在消化道中向前推进。

良好的肠道蠕动有助于药物与肠道黏膜充分接触,增加吸收。

此外,肠道黏膜作为药物吸收的主要屏障,其渗透性和通透性也会影响药物的吸收效果。

一些疾病和药物可能会破坏肠道黏膜屏障,降低药物的吸收率。

6. 药物代谢和转运:在口服固体制剂的吸收过程中,肠道黏膜和肝脏是重要的转运和代谢场所。

药物物理化学特性对固体制剂口服吸收的影响口服给药是最常用的药物给药途径之一,而固体制剂是较为常见的口服给药形式。

在固体制剂的口服吸收过程中,药物的物理化学特性对药物的生物利用度和药效有重要影响。

本文将探讨药物的溶解性、离子化状态、颗粒大小和表面性质等物理化学特性对固体制剂口服吸收的影响。

首先,溶解性是影响固体制剂口服吸收的重要参数。

药物必须在胃液或肠液中溶解才能被吸收到血液中。

药物溶解度低,溶解速度慢,可能导致药物吸收不完全,降低生物利用度。

溶解性差的药物可以通过增加溶解度的方法,如增加表面积、改变颗粒大小或改变晶型等来改善口服吸收。

其次,药物的离子化状态对于固体制剂口服吸收也有重要影响。

很多药物在胃酸或肠液中会发生离子化和解离,而只有分子态的药物才能有效穿过生物膜进入体内。

因此,药物的pKa值和药物的离子化程度对于制剂的溶解和吸收具有重要的影响。

除了溶解度和离子化状态外,药物的颗粒大小也对固体制剂口服吸收产生影响。

颗粒大小对于制剂的溶解和传递速度有重要的影响。

颗粒越小,表面积越大,溶解速度越快,从而提高药物的生物利用度。

因此,粒度控制在固体制剂的制备过程中非常重要。

此外,药物的表面性质也对固体制剂的口服吸收有影响。

药物的表面特性与其与口腔和胃肠道组织的相互作用及其溶解有关。

药物与胃肠道组织的相互作用影响其在胃肠道内的停留时间和吸附程度,进而影响其吸收速率和程度。

总结而言,药物的物理化学特性对固体制剂口服吸收具有重要影响。

药物的溶解性、离子化状态、颗粒大小和表面性质等特性都会影响药物在胃肠道内的吸收速度和程度。

通过优化固体制剂的物理化学特性,可以改善药物的生物利用度和药效。

因此,在固体制剂的设计和制备过程中,需要充分考虑药物的物理化学特性,并进行相应的优化,以提高药物的口服吸收效果。