腰丛和坐骨神经阻滞

- 格式:ppt

- 大小:6.67 MB

- 文档页数:54

坐骨神经阻滞麻醉的小知识人体最粗大的神经便是坐骨神经,人们在足部手术及膝关节下部手术过程中可利用坐骨神经麻醉阻滞技术,单一利用坐骨神经麻醉阻滞能让患者的小腿内部及足部内侧面区域麻醉,整体麻醉效果较为理想。

坐骨神经阻滞属于一种局麻方法,将麻醉药物注入到坐骨神经旁,暂时阻滞坐骨神经传导功能,使坐骨神经支配的区域感受不到疼痛,坐骨神经作为人体最为粗大的神经,自梨状肌大孔出骨盆,在臀大肌深面,自股骨大转子及坐骨结节下降至大腿后侧,能支配人体小腿及足部,在麻醉阻滞过程中还需把握坐骨神经的影响范围,采取侧卧位坐骨神经阻滞及平卧位坐骨神经阻滞。

坐骨神经阻滞适应症该麻醉方式在坐骨神经痛、梨状肌损伤引发的综合征诊断及治疗中应用,对治疗坐骨神经根性痛及坐骨神经干性痛具有一定价值。

坐骨神经阻滞在足外侧及内侧脚趾手术中具有应用价值,也能在下肢麻醉手术中广泛应用。

坐骨神经阻滞禁忌症针对没有明确诊断的患者,无法利用坐骨神经阻滞麻醉,一旦对患者进行阻滞,可能导致患者实际病情被掩盖,无法及时诊断患者疾病,甚至发生误诊问题。

不能良好配合的患者也不能采取坐骨神经阻滞。

针对需要注射的位置,皮肤会诱发感染,或者引发全身性炎症,患者谨慎展开坐骨神经阻滞,针对全身感染的患者也要慎重进行坐骨神经阻滞。

部分患者合并出血倾向,此类患者无法使用坐骨神经阻滞。

心肺功能不全的患者禁忌坐骨神经阻滞。

也有一些患者对麻醉药物过敏,此类患者需明确过敏原,部分患者无法采取坐骨神经阻滞。

坐骨神经阻滞麻醉相关技术①后入路阻滞:麻醉阻滞患者应当保持侧卧,使阻滞侧在上方,身体保持屈膝及屈髋的状态。

股骨大转子及髂后上侧划线,将各个中点连接成为一条垂直线,通过股骨大转子及骶裂孔划一条直线,找到两条线的交点,这两个点便是麻醉阻滞穿刺点。

穿刺针经过穿刺点垂直进入,直到患者有异样的感受。

若在穿刺后患者没有感到异样,但碰触到患者骨质,此时穿刺针应当适当倾斜偏进内侧后进针,直到划过骨面,找到坐骨神经所在位置。

坐骨神经阻滞的临床应用徐旭仲温州医学院附属第一医院麻醉科区域神经阻滞具有全身影响小和术后镇痛时间长等优点。

坐骨神经阻滞难度较大,近年随着研究的深人,涌现出许多改良的简明有效的穿刺方法,特别是辅助技术如神经刺激器,影像学技术的发展,使其成功率大大提高,逐渐应用于临床。

现就应用解剖,穿刺径路及辅助技术应用等进行综述。

1.应用解剖坐骨神经是全身最粗大,最长的神经,起始段最宽可达2cm,经梨状肌下孔出盆腔后,位于臀大肌深面,在坐骨结节与大转子之间下行至股后区,继而在股二头肌深面下行,一般在腘窝上方分为胫神经和腓总神经两大终支。

胫神经较腓总神经粗大,神经束间的结缔组织较多,排列较疏松。

在坐骨神经自起始至股部的胫神经和腓总神经之间有较厚结缔组织相隔,没有任何神经纤维的交通支往来,胫神经位于内后侧, 腓总神经位于前外侧[1]。

坐骨神经干的表面投影:自坐骨结节和大转子之间连线中点,向下至股骨内,外侧踝之间中点连线,此线上2/3段,为其投影。

2.穿刺径路2.1 腘窝侧路:患者仰卧,膝关节完全伸展,足与水平面成90度,在股二头肌与股外侧肌之间的凹槽,股骨上髁最突点往头端约7cm处为穿刺点,平行进针,抵到股骨后退针至皮下,穿刺针与水平面成30度再进针。

2.2腘窝后路:患者俯卧,膝关节完全伸展,取在股二头肌腱与半腱肌腱之间的中点,腘窝摺痕上约7cm处为穿刺点,垂直进针。

2.3 经典前路:连接髂前上棘与耻骨结节称上线,并将其三等分,然后由股骨大转子作一平行线称下线,由上线中内1/3交界处作一垂线,该垂线与下线交点为穿刺点。

垂直进针直至抵到股骨,调整方向略向内侧以越过股骨再进针约2-3cm。

2.4 改良前路:画髂前上棘与耻骨联合的连线,经过此线中点画一垂线,第二条线向尾8cm处为穿刺点,垂直进针约10.5cm。

还有一种方法为在小转子水平下4 cm 穿刺,垂直进针。

2.5 经典后路: 画髂后上棘至大转子的连线,经过此连线中点作一垂线并向下延伸4cm处为穿刺点。

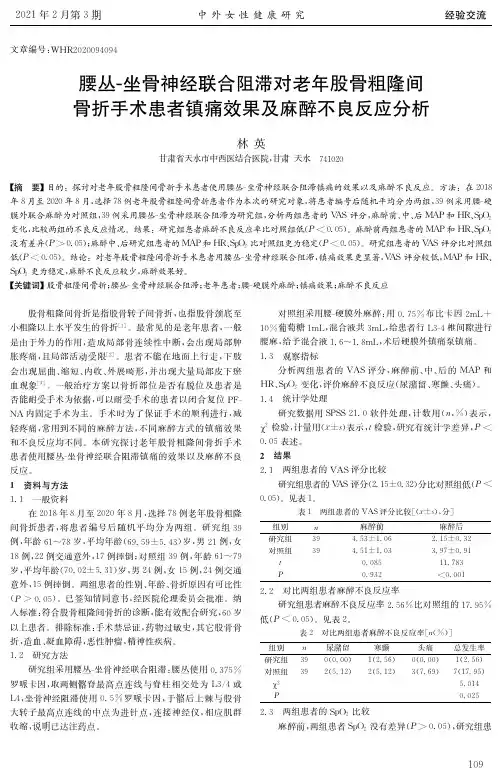

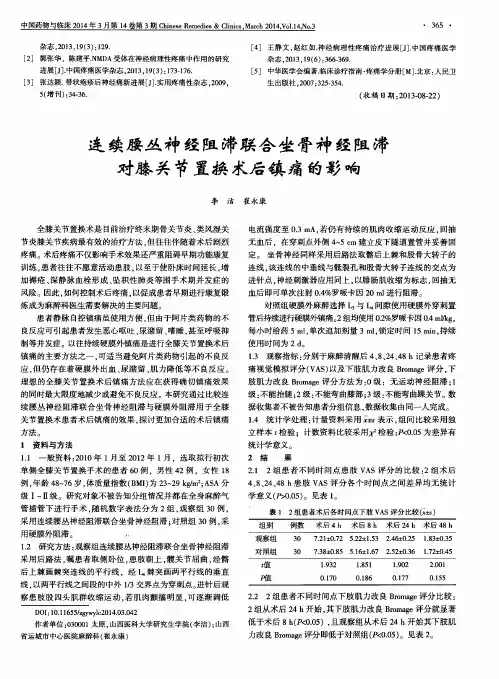

文章编号:WHR2020094094腰丛 坐骨神经联合阻滞对老年股骨粗隆间骨折手术患者镇痛效果及麻醉不良反应分析林英甘肃省天水市中西医结合医院,甘肃天水 741020【摘 要】目的:探讨对老年股骨粗隆间骨折手术患者使用腰丛 坐骨神经联合阻滞镇痛的效果以及麻醉不良反应。

方法:在2018年8月至2020年8月,选择78例老年股骨粗隆间骨折患者作为本次的研究对象,将患者编号后随机平均分为两组,39例采用腰 硬膜外联合麻醉为对照组,39例采用腰丛 坐骨神经联合阻滞为研究组,分析两组患者的VAS评分,麻醉前、中、后MAP和HR、SpO2变化,比较两组的不良反应情况。

结果:研究组患者麻醉不良反应率比对照组低(犘<0.05)。

麻醉前两组患者的MAP和HR、SpO2没有差异(犘>0.05);麻醉中、后研究组患者的MAP和HR、SpO2比对照组更为稳定(犘<0.05)。

研究组患者的VAS评分比对照组低(犘<0.05)。

结论:对老年股骨粗隆间骨折手术患者用腰丛 坐骨神经联合阻滞,镇痛效果更显著,VAS评分较低,MAP和HR、SpO2更为稳定,麻醉不良反应较少,麻醉效果好。

【关键词】股骨粗隆间骨折;腰丛 坐骨神经联合阻滞;老年患者;腰 硬膜外麻醉;镇痛效果;麻醉不良反应 股骨粗隆间骨折是指股骨转子间骨折,也指股骨颈底至小粗隆以上水平发生的骨折[1]。

最常见的是老年患者,一般是由于外力的作用,造成局部骨连续性中断,会出现局部肿胀疼痛,且局部活动受限[2]。

患者不能在地面上行走,下肢会出现屈曲、缩短、内收、外展畸形,并出现大量局部皮下瘀血现象[3]。

一般治疗方案以骨折部位是否有脱位及患者是否能耐受手术为依据,可以耐受手术的患者以闭合复位PF NA内固定手术为主。

手术时为了保证手术的顺利进行,减轻疼痛,常用到不同的麻醉方法,不同麻醉方式的镇痛效果和不良反应均不同。

本研究探讨老年股骨粗隆间骨折手术患者使用腰丛 坐骨神经联合阻滞镇痛的效果以及麻醉不良反应。

腰丛-坐骨神经阻滞与全身麻醉治疗股骨颈骨折的疗效李滔钟琳杨戈雄滕煜辛荣军通讯作者发布时间:2023-06-06T06:04:46.934Z 来源:《中国医学人文》(学术版)2023年6月6期作者:李滔钟琳杨戈雄滕煜辛荣军通讯作者[导读] 摘要:目的:研究腰丛-坐骨神经阻滞与全身麻醉治疗股骨颈骨折的疗效。

方法:选取我院2019年01月-2022年10收治的80例股骨颈骨折患者,采用计算机随机分组法分为实验组与对照组,每组40例。

结果:实验组并发症发生率低于对照组,P<0.05。

结论:股骨颈骨折患者实施腰丛-坐骨神经阻滞麻醉效果更好,可避免术后多种并发症的发生,安全性较高。

摘要:目的:研究腰丛-坐骨神经阻滞与全身麻醉治疗股骨颈骨折的疗效。

方法:选取我院2019年01月-2022年10收治的80例股骨颈骨折患者,采用计算机随机分组法分为实验组与对照组,每组40例。

结果:实验组并发症发生率低于对照组,P<0.05。

结论:股骨颈骨折患者实施腰丛-坐骨神经阻滞麻醉效果更好,可避免术后多种并发症的发生,安全性较高。

关键词:腰丛-坐骨神经阻滞;全身麻醉;股骨颈骨折;安全性股骨颈骨折临床骨科较为常见的一种骨折类型,为了提高手术的成功率,让患者可以平稳度过手术的康复期,在临床上应该尤为注意手术过程中的麻醉管理,实施有效的麻醉方式十分重要。

随着临床腰丛-坐骨神经阻滞麻醉的逐渐应用,在股骨颈骨折患者手术治疗中也取得了理想的效果[1]。

本次研究中主要是针对腰丛-坐骨神经阻滞麻醉与全身麻醉的效果进行对比分析,如下报道。

1.资料与方法1.1一般资料选取我院2019年01月-2022年10收治的80例股骨颈骨折患者,对照组男性25例,女性15例,平均年龄(65.25±3.78)岁;实验组男性22例,女性18例,平均年龄(65.88±3.66)岁,一般资料对比(P>0.05)。

1.2方法对照组:实施全身麻醉,患者在术前12小时内应禁食,4小时内禁水,进入手术室之后为其创建静脉通道,给予患者静脉滴注葡萄糖氯化钠注射液,诱导药物为氯胺酮1.5mg/kg,注意监测患者心率与动脉压变化。

腰丛神经阻滞腰丛神经阻滞天津医科大学第二医院疼痛科薄存菊郑宝森一:腰丛的解剖定位腰丛(lumbar plexus)由第12胸神经前支、第1-4腰神经前支构成,分支包括髂腹下神经,髂腹股沟神经,生殖股神经,股外侧皮神经,股神经和闭孔神经等,分布于髂腰肌,腰方肌,腹壁下缘与大腿内侧的肌肉和皮肤,小腿与足内侧及大腿外侧的皮肤,以及生殖器等处。

腰丛位于腰大肌深面(或肌质内),腰椎横突的前方,该处称为腰大肌间隙。

间隙的前外侧壁即腰大肌,后壁为第1-5腰椎横突,横突间肌和横突间韧带,后外侧为腰方肌与部分腰大肌纤维,内侧是1-5腰椎椎体和椎间盘的外侧棉及起于此面的腰大肌纤维,上界至第12肋,向下沿腰骶干与盆腔的骶前间隙相通。

腰丛及股神经,闭孔神经,股外测皮神经的起始部都在此间隙中。

二:穿刺技术及并发症腰大肌间隙入路1.体位的选择大多数术者采取患侧向上的侧卧位。

其目的是有利于药液向椎间管和下肢扩散。

对于正常脊柱的患者此体位较佳。

但对伴有脊柱侧弯或椎体旋转者, 侧卧位时脊柱畸形则更加明显, 给定位及穿刺带来了困难。

腰大肌间隙神经穿刺达椎管内的报导屡见不鲜【1-2】。

因此,在治疗前必须认真阅片, 观察脊柱情况, 对于脊柱畸形严重者可放弃或采取腑卧位给药, 注射后再取侧卧位的方法。

以减少穿刺失败的机会。

另外采取侧卧位注射时, 由于穿刺深达7cm 左右, 因此患者侧卧时, 双肩及臀部一定要与床垂直。

术者身体与所持穿刺针垂直。

使床、患者、术者、穿刺针成一标准的方形, 确保穿刺部位的准确。

2.适应证的选择腰大肌间隙神经阻滞是将药液注入腰大肌间隙, 阻滞其间穿出的神经。

根据腰大肌及腰丛的解剖特点, 凡腰丛的神经干性腰腿痛是腰大肌间隙神经阻滞的最佳适应证。

对于坐骨神经干性腰腿痛, 由于组成坐骨神经的大部分神经纤维来自骶丛, 只有腓总神经的一小部分神经纤维(腰 4 部分神经纤维) 从腰大肌间隙内穿出。

因此, 坐骨神经干性腰腿痛不是腰大肌间隙神经阻滞的适应证。

坐骨神经阻滞麻醉的小知识坐骨神经阻滞是局部麻醉之一,将局部麻醉药物注射到坐骨神经旁,让坐骨神经传导功能暂时受到限制,确保在手术过程中不会产生疼痛感。

坐骨神经由腰4至骶3前支组成,也是人体内最大、最粗的神经,主要支配小腿和足。

在膝关节、足部手术时会应用到坐骨神经阻滞麻醉,效果良好,不会产生疼痛感。

1坐骨神经解剖坐骨神经来自骶神经丛(L4-S3),神经根出发后在梨状肌前方这一层次形成坐骨神经,位于梨状肌正下方水平,从坐骨大孔从骨盆,在坐骨结节和股骨大转子间下行。

在大腿上中2/3,一直走在大腿后方一般到下1/3处,分层了胫神经和腓总神经。

股骨大转子的顶点与坐骨结节连线的中点,它与腘窝上极这个点的连线可反映出坐骨神经在大腿后方的行径。

臀大肌下坐骨神经体表定位的步骤具体如下:患者在病床上呈侧卧位,由专业医师描绘出股骨大转子的半圆形轮廓,并标记出股骨大转子的中点,用手触摸的方式确定髂后上脊,由该两中点作一条直线,测量并做好标记,在中点处做一条垂直线,下放5cm位置就是臀大肌下坐骨神经在体表的行走位置。

在确定腘窝坐骨神经时,患者呈俯卧位,膝盖略微弯曲,在膝盖后方皮肤褶皱上的7-9cm处画出一条连接股二头肌肌腱外侧面和半膜肌肌腱内侧面的直线,这条连接线的中点就是腘窝坐骨神经体表位置。

坐骨神经感觉支配的区域包括股后侧皮神经、腓总神经、腓深神经、腓浅神经、腓肠神经、足底外侧神经、足跟神经、足底内侧神经。

当完全阻滞股神经及坐骨神经时,基本可以完全阻滞所有下肢感觉神经,因此可以满足下肢手术的需求。

2坐骨神经阻滞麻醉的适应症(1)坐骨神经阻滞麻醉适用于坐骨神经疼痛、梨状肌受伤后的治疗诊断,在坐骨神经根性疼痛、干性痛方面价值非常突出;(2)如果患者足外侧以及足部第三、第四、第五趾的手术,可以应用坐骨神经阻滞麻醉,如果配合阻滞股神经应用,可让下肢手术顺利开展。

3坐骨神经阻滞麻醉的禁忌症(1)诊断结果不明确的患者,不能使用坐骨神经阻滞麻醉,避免出现掩盖病情的情况;(2)无法配合这种麻醉方式的患者;(3)注射局部麻醉药物的皮肤出现感染,或是患者本身有炎症性病灶,一定要慎用坐骨神经阻滞麻醉;对于全身感染症状严重的患者,要经过专业医生的评估之后才可使用;(4)对于心肺功能不全、有出血倾向的患者,不能使用坐骨神经阻滞麻醉;(5)部分患者体质比较特殊,对麻醉药物十分敏感,这类患者不能使用坐骨神经阻滞麻醉。

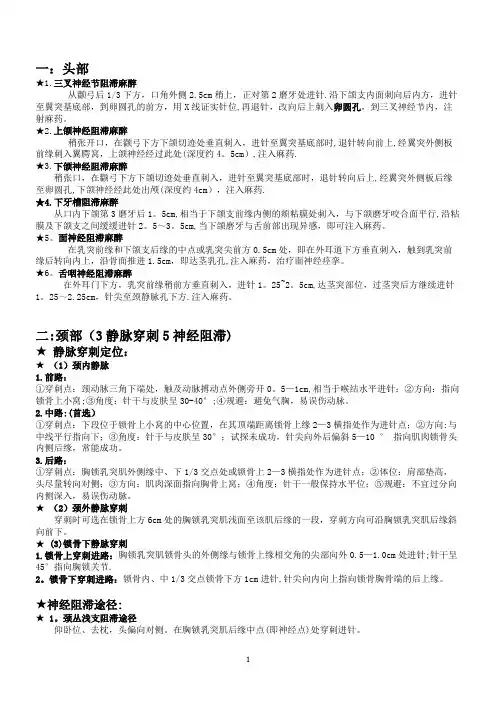

一:头部★1.三叉神经节阻滞麻醉从颧弓后1/3下方,口角外侧2.5cm稍上,正对第2磨牙处进针.沿下颌支内面刺向后内方,进针至翼突基底部,到卵圆孔的前方,用X线证实针位,再退针,改向后上刺入卵圆孔,到三叉神经节内,注射麻药。

★2.上颌神经阻滞麻醉稍张开口,在颧弓下方下颌切迹处垂直刺入,进针至翼突基底部时,退针转向前上,经翼突外侧板前缘刺入翼腭窝,上颌神经经过此处(深度约4。

5cm),注入麻药.★3.下颌神经阻滞麻醉稍张口,在颧弓下方下颌切迹处垂直刺入,进针至翼突基底部时,退针转向后上,经翼突外侧板后缘至卵圆孔,下颌神经经此处出颅(深度约4cm),注入麻药.★4.下牙槽阻滞麻醉从口内下颌第3磨牙后1。

5cm,相当于下颌支前缘内侧的颊粘膜处刺入,与下颌磨牙咬合面平行,沿粘膜及下颌支之间缓缓进针2。

5~3。

5cm,当下颌磨牙与舌前部出现异感,即可注入麻药。

★5。

面神经阻滞麻醉在乳突前缘和下颌支后缘的中点或乳突尖前方0.5cm处,即在外耳道下方垂直刺入,触到乳突前缘后转向内上,沿骨面推进1.5cm,即达茎乳孔,注入麻药,治疗面神经痉挛。

★6。

舌咽神经阻滞麻醉在外耳门下方,乳突前缘稍前方垂直刺入,进针1。

25~2。

5cm,达茎突部位,过茎突后方继续进针1。

25~2.25cm,针尖至颈静脉孔下方,注入麻药。

二:颈部(3静脉穿刺5神经阻滞)★静脉穿刺定位:★(1)颈内静脉1.前路:①穿刺点:颈动脉三角下端处,触及动脉搏动点外侧旁开0。

5—1cm,相当于喉结水平进针;②方向:指向锁骨上小窝;③角度:针干与皮肤呈30-40°;④规避:避免气胸,易误伤动脉。

2.中路:(首选)①穿刺点:下段位于锁骨上小窝的中心位置,在其顶端距离锁骨上缘2—3横指处作为进针点;②方向:与中线平行指向下;③角度:针干与皮肤呈30°;试探未成功,针尖向外后偏斜5—10 °指向肌肉锁骨头内侧后缘,常能成功。

3.后路:①穿刺点:胸锁乳突肌外侧缘中、下1/3交点处或锁骨上2—3横指处作为进针点;②体位:肩部垫高,头尽量转向对侧;③方向:肌肉深面指向胸骨上窝;④角度:针干一般保持水平位;⑤规避:不宜过分向内侧深入,易误伤动脉。

腰丛联合坐骨神经阻滞对腰椎融合术后康复的影响腰丛联合坐骨神经阻滞是一种表现为鸡胸部、小腿部和双下肢阻滞的神经块阻滞方法,是腰椎融合术后康复疗法的重要成分。

本文将从神经生理学、临床观察、特殊研究和全身影响的角度探讨腰丛联合坐骨神经阻滞对腰椎融合术后康复的影响。

腰丛联合坐骨神经阻滞在神经生理学上的影响是以重新维持的局部神经功能、协调性微调和紊乱活动维持恒定的标志物来实现。

神经学家发现,当腰丛联合坐骨神经阻滞施行后,由于脊髓下方神经根受到阻滞,坐骨神经根的运动学障碍减轻,重新维持的神经生理学功能,以及协调的神经根介导的微调,都有助于消除腰椎手术后的神经功能障碍。

在临床观察上,也有多种证据表明腰丛联合坐骨神经阻滞在腰椎融合术后康复方面具有有效作用。

在一项对腰椎融合术后疼痛管理方法的研究中,研究表明,腰丛联合坐骨神经阻滞可显著减少腰椎融合术后疼痛,显著提高患者的随时间变化的疼痛评分。

在特殊研究中,一些研究实验证明,腰丛联合坐骨神经阻滞可以有效阻滞腰椎融合手术及其病理性疼痛所致的神经传入性压痛受体信号,缩小乳头神经区受体活性膜圈,降低乳头神经引起的运动强度。

腰丛联合坐骨神经阻滞不仅可以改善腰椎手术后的疼痛,而且也可以影响全身的细胞调用,与情绪及神经传回的机能相关。

研究人员通过对腰丛联合坐骨神经和神经生物学发现,在神经活动受阻滞的情况下,这种神经阻滞可增强体内的自然炎症反应,调节免疫反应,抑制全身抗凝血和平衡新陈代谢机能。

这也就直接影响了腰椎融合术后康复。

总而言之,腰丛联合坐骨神经阻滞对腰椎融合术后康复有一定的影响,它可以重新维持局部神经功能,缩小乳头神经区受体活性膜圈,有效抑制腰椎融合术后疼痛,降低乳头神经引起的运动强度,改善全身的细胞调用,从而改善患者的睡眠质量,增强血液循环和氧合作用,以及调节神经系统的运动、神经及情绪机能,最终初步增进和促进了腰椎融合术后康复。

腰丛联合坐骨神经阻滞在单侧大隐静脉曲张手术中的应用余宗圣;徐世俊;刘俊;郑萍【摘要】目的:观察神经刺激器定位下腰丛联合坐骨神经阻滞在单侧大隐静脉高位结扎加抽剥术的麻醉效果。

方法40例ASAⅠ~Ⅱ级择期行单侧大隐静脉高位结扎加抽剥术患者,随机分为腰丛联合坐骨神经阻滞组(N 组)和硬膜外麻醉组(E 组)。

记录对比两组不同时间点血压(BP)、心率(HR)及感觉和运动神经阻滞起效、维持时间、麻醉效果和不良反应。

结果两组患者中血流动力学比较N组较E组平稳,E组麻醉后20、30、60 min时SBP下降(P<0.05);E组运动神经阻滞完善时间、感觉、运动神经阻滞维持时间短于N组(P<0.05);并发症N组少于E组。

结论神经刺激器辅助定位下腰丛联合坐骨神经阻滞用于单侧大隐静脉手术,具有麻醉效果良好,血流动力学稳定,术后并发症少等优点,值得在临床上推广应用。

【期刊名称】《安徽医药》【年(卷),期】2014(000)010【总页数】2页(P1951-1952)【关键词】腰丛联合坐骨神经阻滞;硬膜外麻醉;大隐静脉;神经刺激器【作者】余宗圣;徐世俊;刘俊;郑萍【作者单位】安徽省全椒县人民医院麻醉科,安徽全椒 239500;安徽省全椒县人民医院麻醉科,安徽全椒 239500;安徽省全椒县人民医院麻醉科,安徽全椒239500;安徽省全椒县人民医院麻醉科,安徽全椒 239500【正文语种】中文随着医疗技术不断发展,以及神经刺激器(PNS)定位技术的应用,有效提高了外周神经阻滞麻醉的准确性和效果,与传统的椎管内麻醉相比,神经阻滞麻醉患者生命体征平稳,对术中血流动力学影响小;术后胃肠道反应及尿潴留等并发症少;镇痛时间长,效果好;无需术后禁食,因此,近年来临床上广泛应用于骨科单侧下肢手术[1-3]。

本研究观察并比较神经刺激器定位下腰丛联合坐骨神经阻滞与硬膜外麻醉用于单侧下肢大隐静脉抽剥术的麻醉效果,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料择期单侧大隐静脉手术患者40例,其中男25例,女15例,患者年龄40~77岁,ASA I~II级,体重45~81 kg。

腰丛不同阻滞方法+坐骨神经阻滞用于下肢手术的比较腰丛阻滞用于大腿上部以下部位几乎所有外伤手术的麻醉及术后镇痛。

由于腰丛阻滞仅阻滞其主要分支,而下肢大腿的后侧、小腿外侧、足部皮肤受坐骨神经支配;坐骨神经尚有小分支至髋关节,膝关节及完全支配踝关节。

因此,下肢大的手术如髋部手术,膝关节手术及足部手术需要同时阻滞坐骨神经。

1.资料选择下肢手术病人120例,随机分为两组:“三合一”组和后路腰丛组。

两组均先行坐骨神经阻滞,随后行腰丛阻滞。

2. 方法采用神经刺激器定位。

局麻药为0.5%罗哌卡因50ml,(不含肾上腺素),20ml用于坐骨神经阻滞,30ml用于“三合一”阻滞或后路阻滞。

2.1 腰丛后路阻滞;患者屈膝侧卧位,患侧在上。

以第4腰椎棘突为起点,沿后正中线往尾端量出3cm的点,再自该点向阻滞侧旁开5cm即为穿刺点。

该穿刺点临近髂后上棘。

也可由第3腰椎的棘突作为起点,再作定位。

将刺激电流定于1mA,采用110mm电刺激针以矢状方向刺入。

若碰到第5腰椎横突,针尖应朝着头侧进针。

股四头肌出现收缩提示针尖已紧邻神经。

通常穿刺针深度在7~8cm。

一旦电流降至0.3mA,仍有肌肉收缩,回吸无血即可注入试验1)腰丛后路阻滞剂量局麻药。

排除针尖位于血管内或椎管内,1 min内无不良反应,可注入全量局麻药。

2.2 腰丛前路阻滞(“三合一阻滞”):腰丛前路阻滞,又名腹股沟血管旁阻滞。

Winnie (1973)提出在腹股沟韧带下,围血管注药,同时按压注射点下方,使局麻药向头端通过股管进入腰肌筋膜鞘达到腰丛,可同时阻滞股神经、股外侧皮神经及闭孔神经,故又称为“三合一”神经阻滞。

“三合一” 阻滞与单纯股神经阻滞的不同点:注药同时需按压注药点下方30秒;需要注入20ml以上药物。

患者仰卧,两腿稍分开。

在患肢股动脉外侧1.5 cm处确定穿刺点,该点位于腹股沟韧带下2 cm。

局部麻醉后,将50 mm穿刺针与皮肤成30o角,向头端刺入。

北京大学第三医院麻醉科李水清写在课前的话下肢外周神经阻滞技术不论是单独应用还是与全身麻醉联合应用,都是全身麻醉、蛛网膜下腔阻滞和硬膜外腔阻滞之外一种十分有用的阻滞方法,许多时候,下肢神经阻滞的具体操作,并不像想象当中的那样困难,尤其是在外轴神经刺激器的协助下,或者B超的引导下来进行操作,更可以提高阻滞的效果,避免并发症的发生,近年来,随着这些技术的发展和完善,下肢外周神经阻滞在麻醉和镇痛领域的应用,越来越广。

一、神经刺激器的介绍解析:左边的这幅图就是历史上曾经出现过的各种各样的外周神经刺激器,他们的体积有大有小,有采用脚踏的,也有采用手控的,现在随着技术的进步和工艺的改进,许多的外周神经刺激器,都变得体积精巧,功能齐全,便于使用。

解析:国内应用的外周神经刺激器,都是进口的品牌,有德国的贝朗和德国的宝雅。

这两个牌子的外周神经刺激器,功能齐全,都能够满足临床上下肢外周神经阻滞的需要。

外周神经刺激器有三个重要的参数,输出电流,脉冲宽度和刺激频率。

输出电流强度要求恒流输出,调节方便。

不同的组织结构,电阻是不同的,因此电流在通过不同的层次的阻滞结构时,有可能会出现衰竭或者变化。

而外周神经刺激器一个最重要的功能,就是能够避免这种衰竭和变化。

即设定的是1毫安的电流,通过不同层次的阻滞结构时,发放的电流始终是1毫安。

应用神经刺激器,许多时候是要观察刺激神经以后,所引发的目标区域肌群的运动,来反推我们的针尖是否到达了一个合适的位置。

而刺激肌肉运动,所需要引发的运动纤维,只需要有短的脉冲电流就可以刺激发生。

在做下肢的外周神经阻滞时一般设定的预设参数是:电流强度1个毫安,脉冲宽度0.1毫秒,刺激频率2个赫兹。

注意事项1 神经刺激器不是神经探测器,刺激电流强度与针尖距离的关系遵循库仑定律.2电极片的摆放,电极片的摆放可以和刺激针形成一个完整的电流回路。

而且,不能够影响我们的具体操作。

在做下肢外周神经阻滞时,经常可以把电极片放在下腹部,或者下腰部。