骶丛神经

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:3

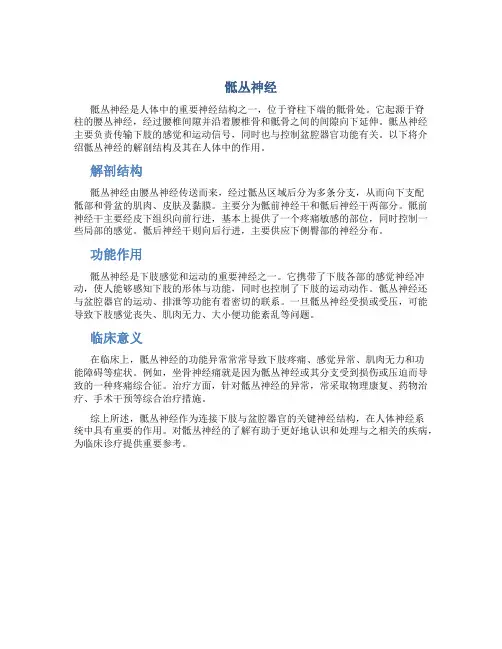

骶丛神经

骶丛神经是人体中的重要神经结构之一,位于脊柱下端的骶骨处。

它起源于脊

柱的腰丛神经,经过腰椎间隙并沿着腰椎骨和骶骨之间的间隙向下延伸。

骶丛神经主要负责传输下肢的感觉和运动信号,同时也与控制盆腔器官功能有关。

以下将介绍骶丛神经的解剖结构及其在人体中的作用。

解剖结构

骶丛神经由腰丛神经传送而来,经过骶丛区域后分为多条分支,从而向下支配

骶部和骨盆的肌肉、皮肤及黏膜。

主要分为骶前神经干和骶后神经干两部分。

骶前神经干主要经皮下组织向前行进,基本上提供了一个疼痛敏感的部位,同时控制一些局部的感觉。

骶后神经干则向后行进,主要供应下侧臀部的神经分布。

功能作用

骶丛神经是下肢感觉和运动的重要神经之一。

它携带了下肢各部的感觉神经冲动,使人能够感知下肢的形体与功能,同时也控制了下肢的运动动作。

骶丛神经还与盆腔器官的运动、排泄等功能有着密切的联系。

一旦骶丛神经受损或受压,可能导致下肢感觉丧失、肌肉无力、大小便功能紊乱等问题。

临床意义

在临床上,骶丛神经的功能异常常常导致下肢疼痛、感觉异常、肌肉无力和功

能障碍等症状。

例如,坐骨神经痛就是因为骶丛神经或其分支受到损伤或压迫而导致的一种疼痛综合征。

治疗方面,针对骶丛神经的异常,常采取物理康复、药物治疗、手术干预等综合治疗措施。

综上所述,骶丛神经作为连接下肢与盆腔器官的关键神经结构,在人体神经系

统中具有重要的作用。

对骶丛神经的了解有助于更好地认识和处理与之相关的疾病,为临床诊疗提供重要参考。

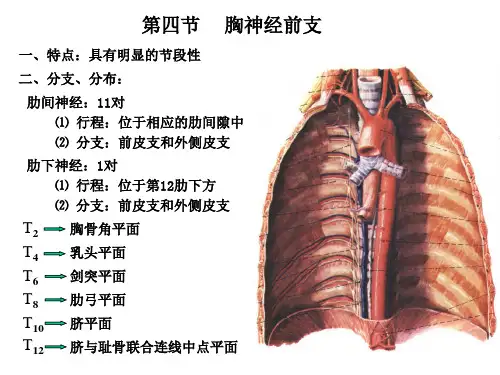

颈丛(一)颈丛的组成和位置颈丛 cervical plexus由第1~4颈神经的前支构成,位于胸锁乳突肌上部的深方,中斜角肌和肩胛提肌起端的前方。

(二)颈丛的分支颈丛的分支有浅支和深支,浅支亦称为颈丛皮支。

颈丛皮支由胸锁乳突肌后缘中点附近穿出,位置表浅,散开行向各方,其穿出部位,是颈部皮肤浸润麻醉的一个阻滞点。

主要的浅支有:1.枕小神经 lesser occipital nerve(C2)沿胸锁乳突肌后缘上升,分布于枕部及耳廓背面上部的皮肤。

2.耳大神经great auricular nerve(C2、3)沿胸锁乳突肌表面行向前上,至耳廓及其附近的皮肤。

3.颈横神经transverse nerve of neck(C2、3)横过胸锁乳突肌浅面向前,分布于颈部皮肤。

4.锁骨上神经 supraclavicular nerves(C3、4)有2~4支行向外下方,分布于颈侧部、胸壁上部和肩部的皮肤。

颈丛深支主要支配颈部深肌,肩胛提肌、舌骨下肌群和膈。

5.膈神经 phrenic nerve(C3—5)是颈丛最重要的分支。

先在前斜角肌上端的外侧,继沿该肌前面下降至其内侧,在锁骨下动、静脉之间经胸廓上口进入胸腔,经过肺根前方,在纵膈胸膜与心包之间下行达隔肌。

隔神经的运动纤维文配膈肌,感觉纤维分布于胸腹心包。

隔神经还发出分支至膈下面的部分腹膜。

一般认为,右膈神经的感觉纤维尚分布到肝、胆囊和肝外胆道等。

膈神经损伤的主要表现是同侧的膈肌瘫痪,腹式呼吸减弱或消失,严重者可有窒息感。

膈神经受刺激时可发生呃逆。

6.副膈神经 accessory phrenic nerve 多见于一侧,起自第5~6颈神经的前支,在锁骨下静脉的后侧加入膈神经。

臂丛神经1简介臂丛由第5~8颈神经前支和第一胸神经前支大部分组成。

经斜角肌间隙穿出,行与锁骨下动脉后上方,经锁骨后方进入腋窝。

臂丛五个根的纤维先合成上、中、下三干,由三干发支围绕腋动脉形成内侧束、外侧束和后束,由束发出分支主要分布于上肢和部分胸、背浅层肌。

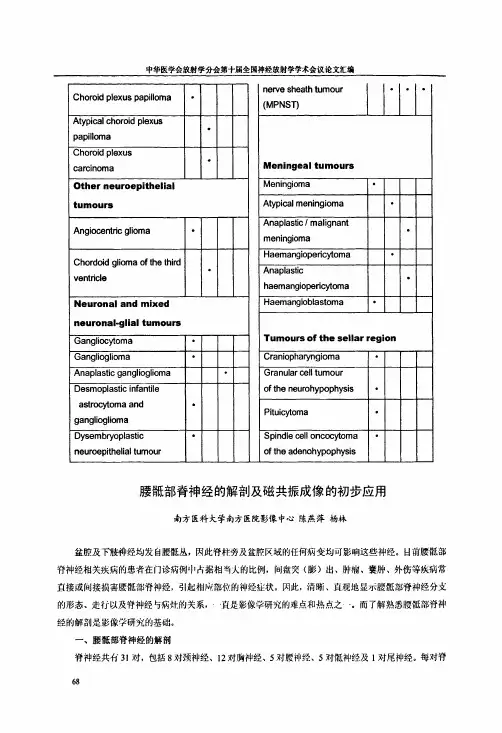

腰骶丛神经成像 MR研究进展腰骶丛神经损伤引起腰腿痛是临床常见症状之一,然而腰骶丛神经走行迂曲,解剖结构复杂,常规临床及电生理检查难以明确病变,MRI具有良好的组织对比分辨力,能清晰显示腰骶丛神经及其周围软组织病变,目前成为评估腰骶丛神经病变的理想检查手段。

近年来,随着MR的发展,越来越多新的成像技术应用于临床,本文就腰骶丛神经成像MR研究进展进行综述。

1常规MR序列目前腰骶MR检查的常规序列包括矢状位 T1WI、T2WI、FS-T2WI及轴位T2WI,这些序列对椎间盘、髓核以及脊髓的形态及信号变化显示效果较好,然而由于腰骶神经自身的解剖学特点,常规序列对腰神经细微结构显示欠佳,而且缺乏对腰骶神经根形态的全面显示,忽视了神经根受压后产生的一系列改变,部分患者的临床表现与常规序列影像改变不符,进而造成诊断困难[1]。

2 多种MR神经成像技术2.1背景信号抑制扩散加权体部成像序列(DWlBS)DWlBS [2]实质是将扩散加权成像(DWI)、平面回波成像(EPI)、脂肪抑制(STIR)及敏感编码等多项技术相结合,从而得到很好的背景信号抑制,以获得较高分辨率和信噪比的图像。

DWlBS使腰骶丛神经显示为均匀一致的高信号,神经节显示为更高信号,其后处理过的图像可以从多角度观察神经的形态及走行情况。

DWlBS[3]可测量神经结构的表观扩散系数(ADC)值,为腰骶丛神经病变提供定量诊断指标,对腰骶丛神经病变的诊断具有重要的临床价值。

2.2扩散张量成像(DTI)DTI技术是利用组织中水分子的自由热运动的各向异性的原理,探测组织的微观结构,达到研究功能的目的。

DTI[4]中常用参数包括平均弥散率、部分各向异性指数、相对各向异性、容积比指数等。

有学者研究发现人类椎间盘纤维环图形态与其退变程度具有相关性,且其各向异性指数、平均弥散率值差异具有统计学意义。

但是由于DTI扫描时间相对较长,容易受脑脊液的波动、呼吸运动的伪影、局部骨结构造成的磁场不均匀等因素的影像,限制了其在腰骶部脊神经中的应用。

骶丛神经(一)骶丛的组成和位置骶丛(sacral plexus )(L 4~5,S 1~5,Co.1) 骶丛由腰骶干(L 4前支部分纤维与L 5前支)、全部骶神经和尾神经的前支组成,骶丛除腰骶干在骶髂关节前方接S 1外,S 1~4出自骶前孔,各根向外侧组成三角形的骶丛,尖端朝向坐骨大孔,位于盆腔骶骨和梨状肌前面。

骶丛分支分布于盆壁、臀部。

会阴、股后部、小腿以及足部的肌肉和皮肤。

还有芬知到髋关节。

骶丛除直接发出许多短小的肌支支配梨状肌、闭孔内肌、股方肌等外,还发出下列分支。

(二)骶丛的分支1.臀上神经(superior gluteal nerve )(L 4~5,S 1)伴臀上动脉、臀上静脉经梨状肌上孔出盆腔,分布于臀中肌、臀小肌和阔筋膜张肌。

2.臀下神经(inferior gluteal nerve )(L 5,S 1~2)伴臀下动、静脉经梨状肌下孔出盆腔,分布于臀大肌。

3.阴部神经(pudendal nerve )(S 2~4) 伴阴部内动、静脉出梨状肌下孔,穿坐骨小孔进入坐骨肛门窝再向前行,分支分布于肛门、会阴和外生殖器的肌肉和皮肤,其分支有:①直肠下神经(肛神经):支配肛门外括约肌和肛门的皮肤;②会阴神经:分布于会阴诸肌和阴囊(或大阴唇)的皮肤;③阴茎(或阴蒂)背神经:分布于阴茎(或阴蒂)的皮肤。

4.股后皮神经(posterior femoral cutaneous nerve )(S 1~3)经梨状肌下孔出盆腔,在臀大肌下缘浅出,主要分布于股后部和腘窝的皮肤。

5.坐骨神经(sciatic nerve )(L 4~5,S 1~3)是全身最粗大的神经,坐骨神经分为胫神经和腓总神经的位置变异较大,有的分支平面很高,甚至在盆腔内高位分支;与梨状肌的关系多变,多数经梨状肌下孔出盆腔(66.3%),变异者如坐骨神经经穿梨状肌上孔,或在出盆前分为胫神经和腓总神经,前者出梨状肌下孔,后者穿梨状肌或梨状肌上孔等。

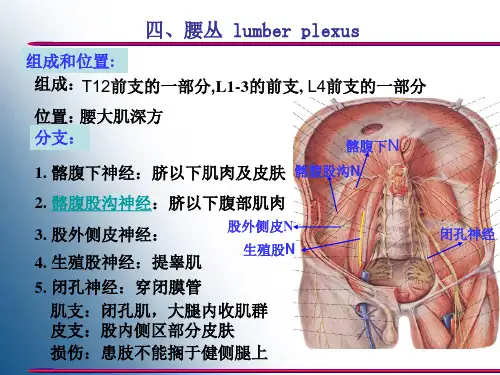

【图文】下肢神经的组成及走形汇总,轻松搞定腰腿疼!导Lead语下肢外周神经,一直是我们临床中学习的难点和重点,但偏偏腰腿疼的患者比例又很大,熟知下肢神经的组成和走形就成为我们的重要任务!先来看看组成下肢外周神经主要包括腰丛(T12前支部分、L1-3前支和L4前置部分组成)、骶丛(L4-5前支部分合成的腰骶干、全部骶尾神经前支组成)。

腰丛位于腰大肌深面,分支包括髂腹下神经、髂腹股沟神经、生殖股神经、股外侧皮神经、股神经和闭孔神经。

骶丛位于盆腔后壁的两侧部,梨状肌前面。

分支包括臀上神经、臀下神经、阴部神经、股后皮神经和坐骨神经。

腰丛神经皮支:臀外侧部、下腹部皮肤肌支:下腹壁的肌肉肌支:下腹壁诸肌皮支:腹股沟部及阴囊或大阴唇皮肤3生殖股神经4股外侧皮神经这块区域的感觉异常可能是股外侧皮神经的损伤。

常见的是深蓝色线描绘的区域,更多的位置也会延伸到浅蓝色线描绘的区域。

解剖走形:股外侧皮神经从腰大肌外侧缘穿出经腹股沟韧带深面分布到股外侧皮肤,可达膝关节附近。

5股神经解剖走形:除坐骨神经干外,下肢股神经为最大的分支,起源于腰2、3、4神经,沿腰大肌外侧缘与髂肌之间下行,经腹股沟韧带深面到达股三角,肌支分布到大腿肌前群,包括耻骨肌、缝匠肌和股四头肌。

皮支分布到股前部皮肤,隐神经入收肌管于膝关节内侧浅出,分布于小腿内侧和足内侧缘皮肤。

神经损伤所影响的肌肉:髂肌、缝匠肌、耻骨肌、股四头肌神经损伤常见原因:因先天性髋关节脱臼复位造成骨盆或上股骨骨折或因使用产钳接生形成的压力功能丧失表现:损伤会出现屈髋,伸膝不能,大腿前内、小腿内侧感觉降低,膝反射降低6闭孔神经这块区域的可能是闭孔神经的损伤。

解剖走形:闭孔神经从腰大肌内侧穿出沿盆腔侧壁向前,穿闭膜管出盆腔,肌支主要是支配股内收肌群和闭孔外肌,皮支分布于股内侧皮肤神经受伤所影响的肌肉:闭孔外肌、内收肌群神经受伤常见原因:类似于股神经,压力来自妊娠子宫及难产主要功能丧失表现:下肢交叉困难,大腿内收及外展机能损伤骶丛神经1臀上神经2臀下神经3阴部神经4股后侧皮神经这块区域的感觉异常可能是股后侧皮神经的损伤。

骶丛神经报告模板

摘要

本文是一份骶丛神经报告的模板,提供了各项必要信息和指导,旨在为医务人员提供参考和帮助。

病例信息

•患者姓名:

•年龄:

•性别:

•患者就诊日期:

•临床诊断:

报告内容

1. 临床表现

患者主要临床表现为(详细描述患者的症状和体征)。

2. 影像学检查

CT检查

•检查部位:

•扫描方法:

•诊断结论:

MRI检查

•检查部位:

•序列:

•诊断结论:

3. 诊断

根据患者的临床表现和影像学检查结果,考虑到(列举可能的诊断),需进一步排除其他疾病,最终确诊为(最终诊断)。

4. 治疗

患者需进行(治疗方法)等治疗,病情稳定后建议定期随访。

结论

本报告是一份骶丛神经的诊断报告,提供了患者的临床表现、影像学检查结果、诊断和治疗建议等信息,希望能够为临床医生提供帮助,为患者提供更好的医疗保障。

骶丛神经的分支骶丛神经是由腰骶干(L4、L5)以及全部骶神经和尾神经的前支组成,位于盆腔内,在梨状肌前面,其分支众多,分布广泛,对人体的下肢、会阴部等部位的感觉和运动起着重要的支配作用。

首先,我们来了解一下臀上神经。

臀上神经由 L4、L5 和 S1 神经的纤维组成。

它从梨状肌上孔穿出盆腔,支配臀中肌、臀小肌和阔筋膜张肌。

这些肌肉在我们行走、跑步以及维持身体平衡时发挥着关键作用。

想象一下,当我们迈出一步时,臀中肌和臀小肌的收缩能够稳定骨盆,防止身体过度倾斜。

而阔筋膜张肌则参与髋关节的屈曲和外展。

接下来是臀下神经。

臀下神经主要由 L5、S1 和 S2 神经的纤维构成。

它从梨状肌下孔穿出,分布于臀大肌。

臀大肌可是人体中最大、最有力的肌肉之一,它的主要作用是伸展髋关节,比如在我们从坐姿站起来或者上楼梯时,臀大肌就会有力地收缩。

再说说阴部神经。

阴部神经来自 S2 S4 神经的前支,它从梨状肌下孔穿出后,绕坐骨棘经坐骨小孔进入会阴部。

阴部神经主要支配会阴部的肌肉和皮肤感觉。

这包括肛门外括约肌、会阴深横肌、会阴浅横肌等肌肉,对于控制排便和排尿有着重要意义。

同时,阴部神经还负责会阴部的感觉,让我们能感知到这个区域的刺激和疼痛。

股后皮神经由 S1 S3 神经的后支组成。

它从梨状肌下孔穿出,分布于股后侧和腘窝的皮肤。

当我们坐在硬椅子上时间过长,感觉到大腿后侧麻木,这可能就是股后皮神经受到了压迫。

然后是坐骨神经。

坐骨神经是骶丛神经中最粗大的分支,由 L4 S3神经根组成。

它从梨状肌下孔出盆腔后,在臀大肌深面向下行,经股骨大转子与坐骨结节之间至大腿后面,沿途分支支配大腿后侧肌群、小腿和足部的肌肉以及相应区域的皮肤感觉。

坐骨神经在人体中的地位非常重要,如果它受到损伤,可能会导致下肢的运动和感觉障碍,严重影响行走和日常生活。

在坐骨神经的分支中,胫神经主要由 L4 S3 神经的纤维组成。

它沿着小腿后群肌浅、深层之间下行,经过内踝后方至足底,支配小腿后群肌和足底肌。

•临床论著•MRI周围神经成像技术在骶骨骨折合并骶丛神经损伤手术治疗中的应用韩爽,庄岩,张斌飞,丛雨轩,屈霜成,黄海,王虎,柯超,尚昆,张丹龙,温世明西安交通大学附属红会医院创伤骨科,陕西西安710054摘要:目的探讨M R I周围神经成像技术在骶骨骨折合并骶丛神经损伤手术治疗中的临床应用价值方法回顾性分析自2013-01—2018-12手术治疗的100例骶骨骨折合并骶丛神经损伤,43例进行M R I周围神经成像检查慨丛神经损伤部位(根、丛、千)进而判断损伤类型(观察组),57例未进行MK丨周围神经成像检査(对照组)。

结果观察组在MR1周围神经成像技术辅助下精确定位骶丛神经损伤位置,安全有效地完成了后路骶丛神经减压术,术中发现神经损伤的形态以及骨折块的形态与术前M KI周围神经成像结果一致。

100例均获得至少12个月随访,骶骨骨折均基本愈合,未出现血栓、骨折不愈合、内固定失畋等并发症。

所有患者神经症状明显减轻,且观察组神经症状恢复更明®。

观察组手术时间较对照组短,术中出血f t与输血量较对照组少,差异有统计学意义(P<〇.〇5)。

结论慨骨骨折合并慨丛神经损伤患者术前采用M RI周围神经成像技术检査能够明确舐丛神经的正常解剖结构,并且能够准确判断慨丛神经损伤的部位,有利于临床医师选择合理的手术方案,缩短手术时间并减少手术创伤。

关键词:慨骨骨折;骶丛神经损伤;MKI周围神经成像技术中图分类号:丨i687.3 文献标志码:B文章编号:1672-9935(2020)12-1265-03中国骨与关节损伤杂志2020 年12 月第 35 卷第12 期Chin J B«ne Joint Injury,Dec. 2020, V ol. 35, N O. 12 •1265 •骶骨骨折合并骶丛神经损伤患者大多数需要通过手术来解决骶丛神经的压迫症状,但是骶骨位于盆腔内,周围有很多血管、神经,手术难度大且风险高骶骨呈不规则形态,骨科医师通过X线片或C T图像 不足以发现神经损伤以及骨折部位三维立体结构,更 难以在术中把握神经损伤的具体位置i3]。

骶丛神经

(一)骶丛的组成和位置

骶丛(sacral plexus )(L 4~5,S 1~5,Co.1) 骶丛由腰骶干(L 4前支部分纤维与L 5前支)、全部骶神经和尾神经的前支组成,骶丛除腰骶干在骶髂关节前方接

S 1外,S 1~4出自骶前孔,各根向外侧组成三角形的骶丛,尖端朝向坐骨大孔,位

于盆腔骶骨和梨状肌前面。

骶丛分支分布于盆壁、臀部。

会阴、股后部、小腿以及足部的肌肉和皮肤。

还有芬知到髋关节。

骶丛除直接发出许多短小的肌支支配梨状肌、闭孔内肌、股方肌等外,还发出下列分支。

(二)骶丛的分支

1.臀上神经(superior gluteal nerve )(L 4~5,S 1)伴臀上动脉、臀上静脉

经梨状肌上孔出盆腔,分布于臀中肌、臀小肌和阔筋膜张肌。

2.臀下神经(inferior gluteal nerve )(L 5,S 1~2)伴臀下动、静脉经梨状

肌下孔出盆腔,分布于臀大肌。

3.阴部神经(pudendal nerve )(S 2~4) 伴阴部内动、静脉出梨状肌下孔,

穿坐骨小孔进入坐骨肛门窝再向前行,分支分布于肛门、会阴和外生殖器的肌肉和皮肤,其分支有:①直肠下神经(肛神经):支配肛门外括约肌和肛门的皮肤;②会阴神经:分布于会阴诸肌和阴囊(或大阴唇)的皮肤;③阴茎(或阴蒂)背神经:分布于阴茎(或阴蒂)的皮肤。

4.股后皮神经(posterior femoral cutaneous nerve )(S 1~3)经梨状肌下孔出盆腔,在臀大肌下缘浅出,主要分布于股后部和腘窝的皮肤。

5.坐骨神经(sciatic nerve )(L 4~5,S 1~3)是全身最粗大的神经,坐骨神经

分为胫神经和腓总神经的位置变异较大,有的分支平面很高,甚至在盆腔内高位分支;与梨状肌的关系多变,多数经梨状肌下孔出盆腔(66.3%),变异者如坐骨神经经穿梨状肌上孔,或在出盆前分为胫神经和腓总神经,前者出梨状肌下孔,后者穿梨状肌或梨状肌上孔等。

至臀部,位于臀大肌深面,经坐骨结节与股骨大转子之间连线中点略内侧处下行至股后面,在股二头肌长头深面下降达腘窝上尖

处,分为内侧的胫神经和外侧的腓总神经两终支。

在股后部发肌支支配大腿后群肌。

坐骨神经的分支有:①关节支,从坐骨神经上段发出小支进入髋关节;②肌支至半腱肌、半膜肌和股二头肌。

坐骨神经的体表投影:可用三点连线来表示,即坐骨神经出盆点(髂后上棘与坐骨结节连线的上、中1/3交界处),坐骨结节与大转子连线的中点和腘窝上角。

此投影线自上内方向下外方呈弧行下降,坐骨神经痛时常在此投影线上出现压痛点。

产生坐骨神经损伤的病因很多,常见有腰椎间盘突出、椎骨肿瘤。

脊柱骨关节炎、外伤、结核和肌肉注射部位不当压迫神经根以及骨盆骨折和肿瘤损伤骶丛、或由股部或臀部火器伤引起,有时髋关节脱位和骨盆骨折亦可合并坐骨神经损伤。

坐骨神经在高位断裂时,闭孔内肌和股方肌瘫痪,使大腿外旋减弱,半腱肌、半膜肌和股二头肌瘫痪,可使膝关节强直过伸(股四头肌的作用),行走时僵直。

膝以下肌肉完全瘫痪,但腘绳肌一般受影响不大。

膝以下除小腿内侧及内踝处隐神经分布区外,感觉均消失。

有严重的营养改变,足底常有较深的溃疡。

如坐骨神经分支损伤,腓总神经损伤引起的瘫痪较轻,而胫神经损伤引起的瘫痪则较重。

(1)胫神经(tibial nerve)(L

4~S

3

)为坐骨神经本干的直接延续。

在股后

下1/3的腘窝上角处自坐骨神经分出,经腘窝中央垂直下降,伴腘血管下行达腘肌下缘,穿过比目鱼肌腱弓深面,继而与胫后动脉并行在小腿浅、深两层肌中下行,经内踝后方,在屈肌支持带深面分为足底内侧神经和足底外侧神经两终支进入足底。

肌支支配足底内侧群、中间群和外侧群肌,皮支分布于足底皮肤。

胫神经在腘窝及小腿还发出肌支支配小腿后群肌,发出的皮支称腓肠内侧皮神经,伴小隐静脉下行,在小腿中点处穿出深筋膜与腓肠外侧皮神经(发自腓总神经)吻合成腓肠神经,经外踝后方弓形向前,分布于小腿后面。

足外侧和小趾外侧缘皮肤。

因为胫神经较深在,损伤的机会较少,贯通伤时可伤及胫神经及其分支,常在内踝和跟腱之间受损。

损伤后表现为足不能跖屈、内翻力弱,跟腱反射和跖反射均消失。

由于小腿前、外侧群肌(腓总神经支配)拮抗作用,致使足出现仰趾

外翻状,称“钩状足”畸形,行走时以足跟着地,不能以足尖站立。

足内肌麻痹引起“弓状足”和“爪状趾”样畸形。

感觉障碍主要在小腿后外侧、足外侧缘和足跟及各趾的趾侧和背侧,故称为拖鞋式麻痹区。

足部易受外伤、冻伤和烫伤,足底常有溃疡,常因溃疡不愈而严重影响肢体负重和行走功能。

(2)腓总神经(common peroneal nerve)(L

4~S

2

)在股后部下1/3分出

后沿股二头肌内侧穿过腘窝外上方,达股二头肌腱和腓肠肌外侧头之间。

经腓骨长肌深面绕过腓骨颈外侧,分为腓浅和腓深神经两终支。

腓总神经的分布范围是小腿前、外侧群肌和小腿外侧、足背和趾背的皮肤。

腓总神经分支有:

l)腓浅神经(superficial peroneal nerve):在腓骨长、短肌和趾长伸肌之间下行,发出肌支支配腓骨长、短肌。

在小腿下 1/3处浅出为皮支,分布于小腿外侧面、足背和第 2

~

5趾背的皮肤。

2)腓深神经(deep peroneal nerve):穿腓骨长肌和趾长伸肌起始部,至小腿前部与胫前动脉相伴行,先在胫骨前肌和趾长伸肌间,后在胫骨前肌与长伸肌之间下行至足背。

沿途分支分布于小腿前群肌、足背肌和第1跖骨间隙背面的皮肤。

3)腓肠外侧皮神经:在腘窝处自腓总神经分出,穿出深筋膜,分支分布于小腿外侧面皮肤,并与发自胫神经的腓肠内侧皮神经吻合成腓肠神经。

腓总神经在绕过腓骨小头时位置变的表浅,在外力作用下易在该处受伤。

如腓骨头骨折或下肢石膏压迫和手术误伤、重病人长期卧床,下肢处于外旋位也可致压伤。

损伤后受腓总神经支配的小腿伸肌属的胫前肌、长伸肌、腓骨长、短肌和趾长、短伸肌瘫痪。

表现为患足不能背屈、趾不能伸、足下垂并内翻,形成“马蹄内翻足”畸形.行走时呈“跨阈步态”,类似马步或箭步。

小腿前外侧面和足背皮肤有感觉障碍.。