变质岩区填图方法(借鉴材料)

- 格式:ppt

- 大小:37.57 MB

- 文档页数:101

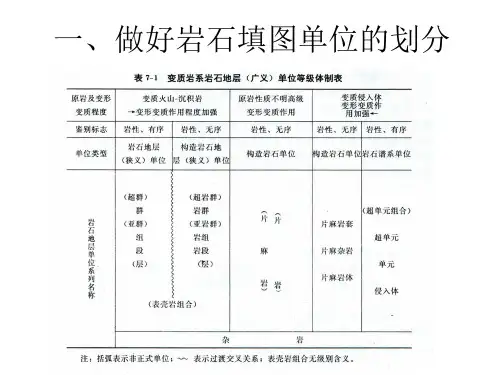

地质填图方法及三大岩类分类和命名原则目录一、地质填图方法和研究内容 2二、地质填图精度要求 5三、勘查区大比例尺地质填图(1/1万~1/2千)基本要求 11四、沉积岩岩石分类和命名原则 12五、火成岩岩石分类和命名原则 24六、变质岩岩石分类和命名原则 71七、中国年代地层表 99八、图片展示 101一、地质填图方法和研究内容※填图比例尺:1、小比例尺1:100万、1:50万2、中比例尺:1/25万、1/20万、1/10万3、大比例尺: 1/5万、1/2.5万4、勘查区大比例尺:1/1万、1/5千、1/2千、1/1千、1/500(一)沉积岩区沉积岩采用多重地层单位划分,岩石地层方法填图(包括岩石地层单位、生物地层单位、年代地层单位、层序地层单位等)1、查明岩石地层单位的岩性、主要物质成分和地球化学特征、基本层序、化石内容、沉积特征(结构、构造及组构特征)、厚度、产状、形态、成因、含矿性、接触关系、时空分布变化等。

2、正确建立地层层序,合理划分正式(即正式命名的)与非正式(即不必正式命名的)岩石地层单位,研究它们与生物地层单位、年代地层单位的关系,进行多重地层单位的划分和研究对比。

3、进行沉积环境、沉积作用以及沉积岩层形成和发展演化历史的研究。

(二)侵入岩区侵入岩采用岩性+时代的方法填图1、查明花岗岩类侵入体的形态与规模、矿物成分、岩石化学和地球化学特征、岩石类型、结构构造、组构特征(流动构造和变形构造)、包体特征(捕虏体、残留体和深源暗色包体)、脉岩(派生脉岩和区域性脉岩)的规模、产状和组分等。

2、查明花岗岩类岩体内外接触带的交代蚀变作用、同化混染作用以及分异作用的特征。

3、研究花岗岩复式岩体内部的脉动、涌动和超动等接触关系;根据侵入体的相互接触关系和同位素年龄资料确定侵入体的侵入时代与侵入顺序并讨论它们的时空分布规律。

4、按花岗岩类的成分序列或结构序列的基本概念,划分侵入体,建立正式或非正式填图单位,并探讨岩浆作用的演化历史,研究侵入体的就位机制,以及侵入体与矿产的关系。

变质岩填图的有关问题和基本要求一、了解工区变质岩基本特点据已有资料,区内出露的变质岩复杂程度中等,按变质程度可分为低绿片岩相(浅变质)、绿片岩相和角闪岩相。

泥盆纪浅变质岩主要出露在新峰幅西峰山至209省道的水泥路南侧,岩性为变质砂岩、板岩、千枚岩;中、晚元古代的落马湖群主要出露于白石砬子幅东北部,属绿片岩相的变粒岩、片岩、大理岩、千枚岩等,普遍发生韧性变形(?);早元古代兴华渡口群主要为各种变粒岩、浅粒岩,局部夹斜长角闪岩,并伴有混合岩化作用,在桦皮窑幅南部、北中部大面积出露,属绿片岩相到角闪岩相。

按变质岩成因,区内变质岩应属区域低温动力变质类型。

此外,局部岩体与围岩接触带尚发育有矽卡岩、角岩及各种蚀变岩。

此外,工作区隶属浅覆盖区,露头差,任何露头都是宝贵的资料搜集场所,直接关乎结论的客观、真实程度。

二、明确变质岩地区填图主要任务和目的1.查明各类变质岩的岩性特点、矿物成分、结构构造,岩石化学和地球化学特征、接触关系。

2.以变质构造调查研究为主线,统计调查各种面、线构造特征、产状,褶皱构造的特征、样式、类型、叠加关系等,研究区域韧性变形特征。

3.接触变质岩石着重研究接触变质带、矽卡岩带分布、物质成分、规模、形态、产状和强度及其主要控制因素,有无蚀变、矿化。

4.确定变质相系,恢复原岩建造类型,建立层序、岩序的叠置系列、岩石事件系列。

5.确立岩石改造和变质环境变化的标志,建立区域变质事件模式。

6.调查研究各类变质岩的含矿层、含矿建造及矿产在变质岩内的分布规律,变质岩石、变质带、变质相对矿床、矿化的控制作用。

7.采用“构造——岩石地层”填图方法。

三、野外观察、记录的主要内容总体要求:详尽记录能够反映变质变形的构造现象,各种构造之间的关系,线、面、褶皱等产状,残留体、岩脉、能干层的变化特征,变质岩石的矿物成分、结构构造,收集有代表性的素描图、照片和标本。

(一)岩石1.风化特征颜色、风化程度,风化面上矿物相互关系、聚集形式和特点、排列方式、种类,有无包体、残留体,沿片理或片麻理剥开的难易程度,风化岩石的宏观特征等;2.岩石矿物成分矿物种类、颜色、光泽、含量、颗粒大小、自形程度,晶体习性、分布特征等;3.结构构造、变形特点;(二)变质构造1.面状构造(1)标志性层面(指原岩层面、能干层等)层面特征、沿走向变化、清晰程度、产状(2)顺层面理类型、特征、产状,变化特征(3)构造面理面理类型,产状、相互关系,期次(4)主构造期的面理矿物组合特征关注:晚古生代以后的变质岩面理(变余层理、层面)是否顺层,早元古代变质岩面理与层理的关系(通过标志层仔细观察),能干层在其中的表现。

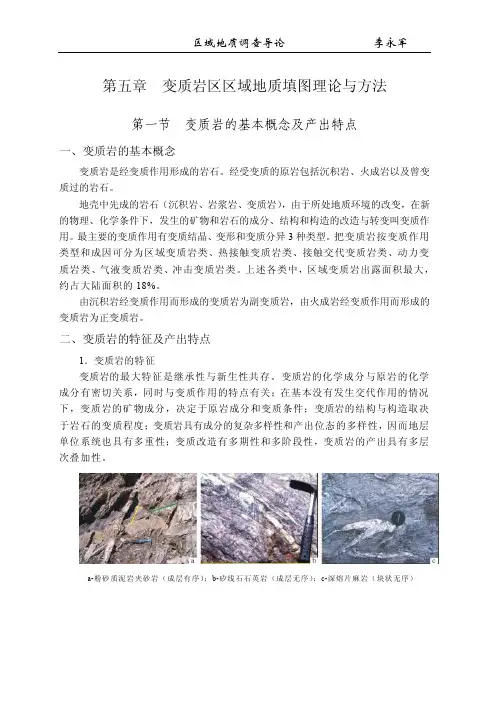

第五章变质岩区区域地质填图理论与方法第一节变质岩的基本概念及产出特点一、变质岩的基本概念变质岩是经变质作用形成的岩石。

经受变质的原岩包括沉积岩、火成岩以及曾变质过的岩石。

地壳中先成的岩石(沉积岩、岩浆岩、变质岩),由于所处地质环境的改变,在新的物理、化学条件下,发生的矿物和岩石的成分、结构和构造的改造与转变叫变质作用。

最主要的变质作用有变质结晶、变形和变质分异3种类型。

把变质岩按变质作用类型和成因可分为区域变质岩类、热接触变质岩类、接触交代变质岩类、动力变质岩类、气液变质岩类、冲击变质岩类。

上述各类中,区域变质岩出露面积最大,约占大陆面积的18%。

由沉积岩经变质作用而形成的变质岩为副变质岩,由火成岩经变质作用而形成的变质岩为正变质岩。

二、变质岩的特征及产出特点1.变质岩的特征变质岩的最大特征是继承性与新生性共存。

变质岩的化学成分与原岩的化学成分有密切关系,同时与变质作用的特点有关;在基本没有发生交代作用的情况下,变质岩的矿物成分,决定于原岩成分和变质条件;变质岩的结构与构造取决于岩石的变质程度;变质岩具有成分的复杂多样性和产出位态的多样性,因而地层单位系统也具有多重性;变质改造有多期性和多阶段性,变质岩的产出具有多层次叠加性。

a-粉砂质泥岩夹砂岩(成层有序);b-矽线石石英岩(成层无序);c-深熔片麻岩(块状无序)图5—1 “假夹层假互层”和“假韵律”的形成(据杨振升,1988)a一早期顺层剪切变形的变质地层遭受后期强烈地褶皱和纵向构造置换改造的结果,早期地层的层序由新到老依次为:①大理岩;②透辉变粒岩;③石墨片麻岩;④石榴黑云片麻岩;⑤麻粒岩b一假单斜岩层剖面可能出现的“假夹层”、“假互层”和“假韵律”层序:I一由麻粒岩夹石墨片麻岩组成的“假夹层”组合;Ⅱ一由石榴黑云片麻岩和石墨片麻岩组成的“假互层”组合,其中的透辉变粒岩薄层可能被忽视;Ⅲ一由麻粒岩与石榴黑云片麻岩组成的“假互层”组合;Ⅳ一由石榴黑云片麻岩、石墨片麻岩、透辉变粒岩、大理岩组成的“假韵律”组合;V一由透辉变粒岩、石墨片麻岩、石榴黑云片麻岩组成的“假韵律”组合变质岩的产出特点,取决于原岩建造的性质和改造作用的程度,特别是岩石的变质程度、变形强度、变质作用类型和变质构造的改造等多个方面。

变质岩填图方法体系变质岩的研究历史很长,从描述性岩石学-变质矿物平衡理论(如巴罗变质带)-变质相提出-变质、变形理论的形成,把变质作用同岩浆作用、构造作用联系起来,确立了变质作用在整个地壳演化中的地位。

尤其是前寒武纪变质地质学在最近20余年取得了很大的进展。

与区域地质填图有关的成就主要有:1、早前寒武纪高级变质区与花岗-绿岩地体(低级区)的关系:a早晚、不同构造环境;b同时但构造环境不同;c高级区为花岗-绿岩地体深部相产物•2、同变质构造的研究——多期透入性构造置换面理、塑性环境下的褶皱构造、韧性剪切构造。

变质岩区广泛发育的透入性面状构造,并非全是变余原生面(层理)。

韧性剪切带是了解地壳中深层次物质状态和构造特征的窗口。

第一期韧性剪切带变余糜棱岩•3、变质作用过程是一个与构造作用极为密切的动态演化过程。

以变质相系为基础讨论变质作用发生的大地构造环境(挤压造山、拉伸环境等)。

•4、变质岩石是变质环境动态演化的产物(变质因素)•5、变质作用过程的改造——“位态”“形态”和“物态”的改变。

发生“同岩异化”或“异岩趋同”的假象•6、区域混合岩和区域混合作用,就地部分熔融、边缘混合作用和构造混合作用。

早前寒武纪长英质片麻岩即有侵入成因,也有混合岩化成因混合岩的成因混合岩作为一个特殊岩石类型,一直受到岩石学家的重视,其成因与花岗岩成因密切相关,在历史上有过长期激烈的争论。

迄今人们对混合岩形成机制的,即部分熔融)、看法,可归纳为深熔(anatexesanatexes,即部分熔融)、岩浆注入、交代和变质分异四种基本机制。

其中,岩浆注入说和深熔说均把混合岩化过程看作岩浆过程,需要有伴生的花岗质岩体。

交代说和变质分异说均把混合岩化过程归为变质过程,不需要花岗质岩体伴生。

从化学角度,岩浆注入说和交代说均要求开放系统(以1m1m3尺度为准)。

而深熔说和变质求开放系统(以1m3尺度上,形成分异说均不要求开放系统,即在1m分异说均不要求开放系统,即在混合岩系统是封闭的,要求质量平衡混合岩的成因上述四种基本机制并不是互相排斥的。

变质岩区地质调查变质岩, 地质调查【变质岩区填图方法体系】以构造变形、变质作用理论为指导,以同一成因类型原岩建造的变质岩石或变质岩石组合为填图单位,以构造分析方法为手段,以地质事件为主线的填图方法体系。

根据原岩建造的性质和改造作用的程度,可分为:1构造-地层-事件法;2构造-岩层-事件法;3构造-岩石-事件法。

【区域变质岩分类】区域变质岩包括范围较广,生成条件比较复杂,分类及命名方案很多。

程裕淇等(1963)以变质原岩的主要类型及其特点与变质后的矿物组成、结构构造等为依据,并参加格鲁宾曼的化学矿物分类法、尼格里的化学分类法,以及哈格尔、埃斯科拉、巴特尔等人的分类法,将区域变质岩石分为九个常见类型和五个不常见类型。

其中常见的有九类:碱长片麻岩类、云母片岩及云母片麻岩类、斜长片麻岩类、含云母变粒岩及云英片岩类、斜长角闪岩及角闪片岩类、钙硅酸盐岩类、大理岩及白云石大理岩类、石英岩类、滑石片岩及蛇纹片岩类。

不常见的有五类:钠闪石岩及硬玉岩类、磁铁岩类、刚玉岩类、变质磷块岩类、变质砾状碎屑岩类。

【变质侵入体类型】经变形变质改造后的侵入岩。

按其原岩类型分为:变超镁铁质岩、变镁铁质岩、变中性岩及变花岗岩石等;按变质程度分为:高级变质侵入岩,中低级变质侵入岩。

高级变质侵入岩主要分布在太古宙花岗岩-绿岩区、麻粒岩-片麻粒岩区等,一般以长英质片麻岩为主体,与层状橄榄岩、辉长岩、斜长岩及不同性质的表壳岩等组成英云闪长岩-奥长花岗岩-花岗闪长岩岩系或正常的钙碱系列岩系。

中低级变质侵入岩主演是花岗质类岩石,常具多期侵位特征,除分布在太古宙麻粒岩-片麻岩区外,常见于一些年轻造山带核部。

【变质深成侵入体】形成于地壳深处(>2-3千米),由岩浆缓慢冷却凝固生成的全晶质粒状岩石(花岗岩、闪长岩、辉长岩等),再经变形变质改造而成的侵入岩体。

深成侵入体的产状主要有:1简单深成岩体;2复杂深成侵入体;3复式深成侵入体;4叠加复式深成侵入体;5环状花岗岩类杂岩体。