试论病证结合方证对应与辨证论治

- 格式:pdf

- 大小:231.08 KB

- 文档页数:4

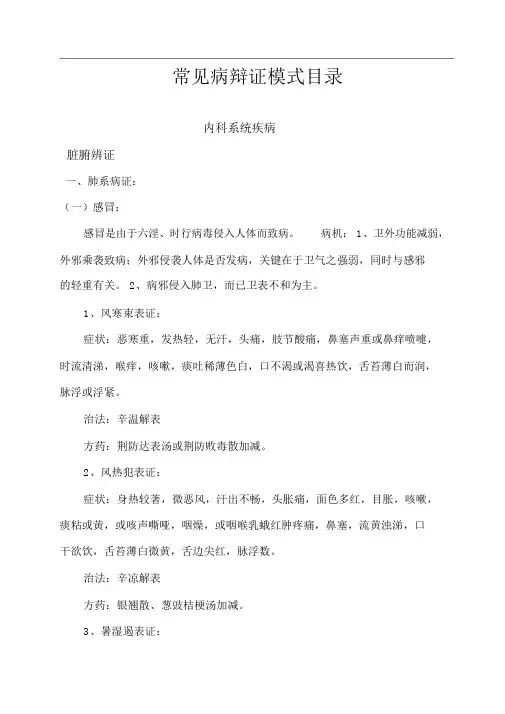

常见病辩证模式目录内科系统疾病脏腑辨证一、肺系病证:(一)感冒:感冒是由于六淫、时行病毒侵入人体而致病。

病机: 1、卫外功能减弱,外邪乘袭致病;外邪侵袭人体是否发病,关键在于卫气之强弱,同时与感邪的轻重有关。

2、病邪侵入肺卫,而已卫表不和为主。

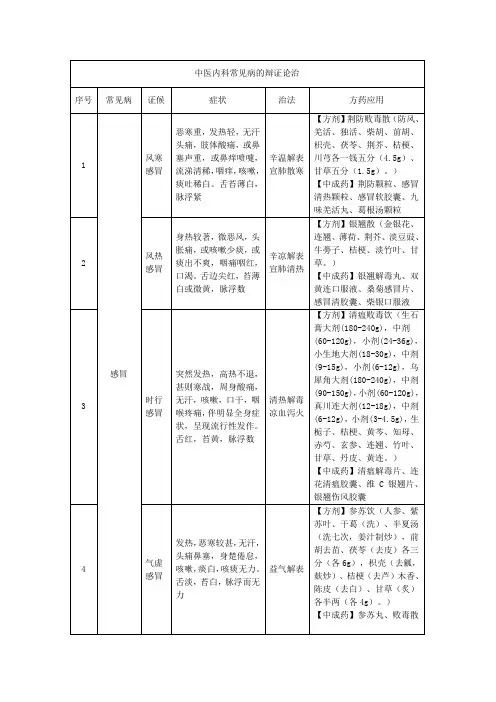

1、风寒束表证:症状:恶寒重,发热轻,无汗,头痛,肢节酸痛,鼻塞声重或鼻痒喷嚏,时流清涕,喉痒,咳嗽,痰吐稀薄色白,口不渴或渴喜热饮,舌苔薄白而润,脉浮或浮紧。

治法:辛温解表方药:荆防达表汤或荆防败毒散加减。

2、风热犯表证:症状:身热较著,微恶风,汗出不畅,头胀痛,面色多红,目胀,咳嗽,痰粘或黄,或咳声嘶哑,咽燥,或咽喉乳蛾红肿疼痛,鼻塞,流黄浊涕,口干欲饮,舌苔薄白微黄,舌边尖红,脉浮数。

治法:辛凉解表方药:银翘散、葱豉桔梗汤加减。

3、暑湿遏表证:症状:身热、微恶风,汗少,肢体酸重或疼痛,头昏重胀痛,咳嗽痰粘,鼻流浊涕,心烦口渴,或口中粘腻,渴不多饮,胸闷脘痞,泛恶,腹胀,大便或溏,小便短赤,舌苔薄黄而腻,脉濡数。

治法:清暑祛湿解表方药:新加香薷饮加减。

4、气虚感冒证:症状:恶寒较重,发热,无汗,头痛身楚,咳嗽,痰白,咯痰无力,倦怠懒言舌淡苔白,脉浮而无力。

治法:益气解表方药:参苏饮加减。

5、阴虚感冒证:症状:身热,微恶风,少汗,头昏,心烦,口干,干咳少痰,,舌红少苔,脉细数。

治法:滋阴解表方药:加减葳蕤汤加减。

(二)咳嗽咳嗽是指肺气上逆作声,咯吐痰液而言,为肺系疾病的主要证候之一。

病因病机: 1、外感六淫,侵袭肺系;2、情志内伤,内邪干肺。

外感咳嗽1、风寒袭肺证:症状:咳嗽声重,气急,咽痒,咳痰稀薄色白,伴鼻塞,流清涕,头痛,肢体酸楚,恶寒,发热,无汗等表征,舌淡苔白,脉浮或浮紧。

治法:疏风散寒,宣肺止咳方药:三蚴汤、止嗽散加减。

2、风热犯肺证:症状:咳嗽频剧,气粗或咳声嘎哑,喉燥咽痛,咳痰不爽,痰粘稠或稠黄,咳时汗出,常伴鼻流黄涕,口渴,头痛,身楚,恶风,身热等表证,舌苔薄黄,脉浮数或浮滑。

论病证结合方证对应是把握辨证论治的基石彭立1,张军平21.天津中医药大学,天津 (300193)2.天津中医药大学第一附属医院,天津 (300193)E-mail:ppeng465@摘要:通过对中医理论的特色之一的辨证论治的评述,指出病证结合、方证对应是辨证论治的最基本要求,也是把握辨证论治精髓的切入点,认为只有在实践中真正做到病证结合、方证对应,才能达到辨证论治的最佳境界,才能取得最佳的临床疗效。

关键词:辨证论治;病证结合;方证对应中图分类号:R2411. 引言辨证论治是中医独特理论的基本特点之一,也是中医临床医学的精髓。

但是辨证论治易懂而难行,是“只可意会,不可言传”的东西。

近年来对于证[1]有所进展,病证结合[2]、方证对应[3]理论的研究也日趋深入。

有鉴于此,笔者认为从病证结合、方证对应的角度将能把握辨证论治的精髓,将是临床实践中辨证和论治的切入点。

关于病证结合中的病与证,我们的理解是:现代医学的“病”是建立在解剖、生理、病理等基础上微观具体化的认识,而中医的“证”是建立在阴阳、五行、脏腑等理论指导下对于疾病某一阶段本质的宏观抽象化的认识。

只有立足于证候来讨论疾病,据证言病,病证结合[4],才是准确认证的关键;也只有立足于证候来讨论方剂,据证言方,方证对应,才能取得最佳的临床疗效。

2. 从病证结合的角度把握“辨证”的精髓中医学认为,人是以心为主宰,以五脏为中心,由经络气血联系的一个有机整体。

在疾病状态下,可以出现多种证候;同一种证候,也可以出现在不同疾病之中。

因此,中医治疗的不是“人的病”,而是“病的人”,辨证是中医诊疗的前提[5]。

临床上,首先要认清疾病过程中所处一定阶段的病理本质,证同则治亦同,例如肾阳虚证,可见于小便清长和小便短少两种截然不同的情况中,一为阳虚不摄,一为阳虚气化不利,均可以用补肾助阳的金匮肾气丸进行治疗;同时,也不可忽视不同疾病当中同一种证候的不同之处,因为每一种疾病均有其发展的内在规律,是区别于其他疾病的特殊规律,不同疾病下的证候不可避免地受到各种疾病基本病理变化和病情演变规律的制约和影响[4]。

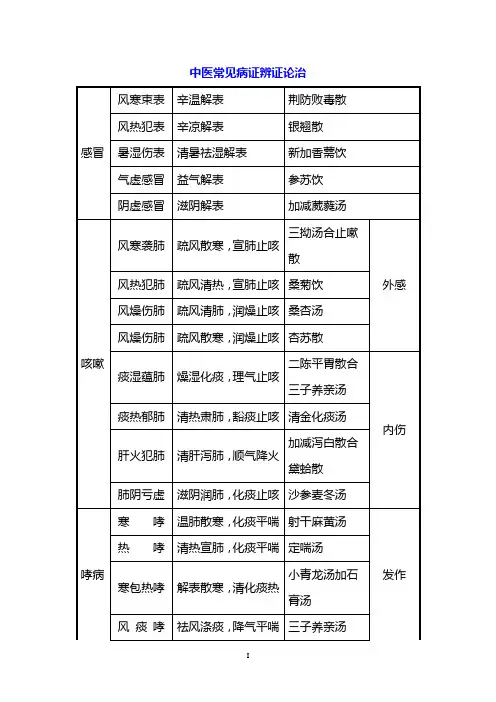

1、感冒:1)风寒束表证:恶寒重,发热轻,无汗头痛,肢体酸疼,鼻塞重,咽痒,痰稀色白,口不渴或喜热饮,苔薄白而润,脉浮或紧辛温解表★荆防败毒散或荆防达表汤。

荆芥、防风、叶、豆豉、葱白、生、杏仁、桔梗、甘草、橘红。

2)风热犯表证:头胀痛,面赤,咳嗽,痰黏黄,咽燥或红肿疼痛,鼻塞,口干欲饮,苔薄白微黄,脉浮数。

辛凉解表★银翘散或葱豉桔梗汤牛蒡子荆芥桔梗甘草3)暑湿伤表证:身热,微恶风,汗少,肢体酸痛或疼痛头昏胀痛,胸闷脘痞,泛恶,腹胀,小便短赤,脉如数清暑祛湿解表★新加香薷饮银花,连翘、鲜荷叶、鲜芦根、厚朴、扁豆。

4)气虚感冒:恶寒较甚,发热无汗,头痛身楚,咳嗽痰白,气短懒言,反复易感,舌淡苔白,脉浮无力。

益气解表★参饮党参、甘草、茯苓、叶、根、前胡、半夏、枳壳、桔梗5)阴虚感冒:身热,少汗,心烦,口干,干咳少痰,舌红少苔,脉细数滋阴解表★加减葳蕤汤玉竹、甘草、大枣、葱白2、咳嗽:1)风寒袭肺证疏风散寒,宣肺止咳★三拗汤合止咳散麻黄、杏仁、桔梗、前胡、甘草、橘皮、金沸草2)风热犯肺证:常伴鼻流黄涕,口渴,肢体酸楚,恶风,身热,苔薄黄,脉浮疏风清热,宣肺止咳★桑菊饮桔梗、薄荷、前胡、贝母、枇杷叶、杏仁、连翘。

3)风燥伤肺证:喉痒咽干,舌质干红,少津,脉浮数或小数疏风清肺,润燥止咳★桑杏汤梨皮、天花粉、牛蒡子、南沙参、贝母、芦根。

4)痰湿蕴肺证燥湿化痰,理气止咳★二平胃散合三子养亲汤法半夏、皮、茯苓、苍术、川朴、杏仁、紫苑、款冬花。

5)痰热郁肺证:清热肃肺,豁痰止咳★清金化痰汤黄芩、山栀、知母、瓜蒌、海蛤壳、竹沥、半夏、射干。

6)肝火犯肺证:清肺泻肝,顺气降火★黛蛤散合加减泻白散桑白皮、地骨皮、黄芩、山栀、丹皮、青黛、海蛤壳、粳米、子、竹茹、枇杷叶。

7)肺阴亏耗证:滋阴润肺,化痰止咳★沙参麦冬汤花粉、玉竹、百合、甘草、贝母、桑白皮、地骨皮。

3、哮病:1.发作期1)冷哮证:胸膈满闷,受寒后易发,形体怕冷,咳白痰而多泡沫,舌苔白滑,脉弦紧。

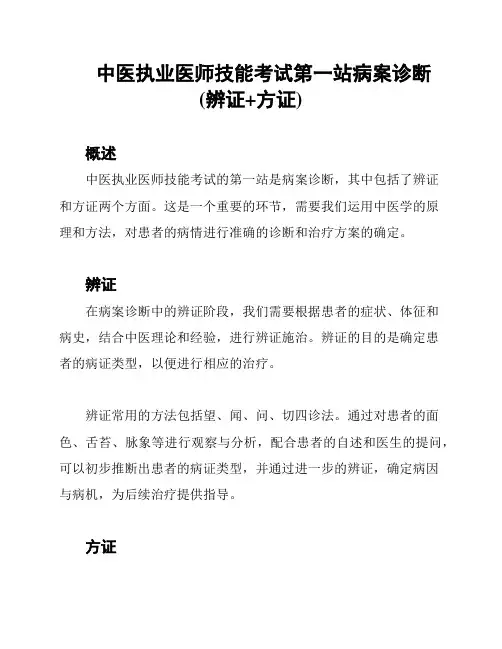

中医执业医师技能考试第一站病案诊断

(辨证+方证)

概述

中医执业医师技能考试的第一站是病案诊断,其中包括了辨证

和方证两个方面。

这是一个重要的环节,需要我们运用中医学的原

理和方法,对患者的病情进行准确的诊断和治疗方案的确定。

辨证

在病案诊断中的辨证阶段,我们需要根据患者的症状、体征和

病史,结合中医理论和经验,进行辨证施治。

辨证的目的是确定患

者的病证类型,以便进行相应的治疗。

辨证常用的方法包括望、闻、问、切四诊法。

通过对患者的面色、舌苔、脉象等进行观察与分析,配合患者的自述和医生的提问,可以初步推断出患者的病证类型,并通过进一步的辨证,确定病因

与病机,为后续治疗提供指导。

方证

在病案诊断中的方证阶段,我们需要根据患者的辨证结果,推断出合适的治疗方案。

根据中医方剂学的原理,我们可以选用相应的中药方剂进行治疗,或者采用其他中医疗法,如针灸、推拿等。

方证的选择需要考虑到患者的病情、病程、体质等因素。

我们需要根据具体情况,确定用药的剂量、频率和疗程,以达到最佳的治疗效果。

总结

中医执业医师技能考试的第一站病案诊断是一个重要的环节,需要我们准确理解患者的病情,并根据中医辨证施治的原则,确定适当的治疗方案。

通过对病案的辨证和方证,我们可以为患者提供个体化的治疗,帮助其恢复健康。

以上是对中医执业医师技能考试第一站病案诊断的简要介绍。

希望能对您有所帮助。

病证结合与方证相应研究衷敬柏1,王 阶1,赵宜军2,王永炎2(1.中国中医科学院西苑医院,北京100091;2.中国中医科学院,北京100700)摘 要:探讨病证结合与分证相应,主要从病证结合方证相应两大方面进行研究,涉及辨证论治,辨病治疗,辨症治疗、病证关系等多方面内容。

关键词:病证结合;方证相应;中医辨证方法研究中图分类号:R2-03 文献标识码:A 文章编号:1000-1719(2006)01-0137-03辨证论治是中医的特色优势,辨病治疗、辨症治疗同为中医的临床模式,在不同时期发挥了重大的作用,但其地位最后均居于辨证论治之下。

辨证论治作为中医药的特有理论与临床模式,经历了逐渐发展完善的过程,形成了多种辨证方法并存使用的局面。

通过病证结合、方证相应研究,有助于提高方剂辨证的理论水平与应用水平。

1病证结合研究病与证从不同的角度、采用不同的思维模式、研究方法获得对疾病的认识。

辨病、辨证、辨症及病证结合同属中医诊疗方式。

西医传入中国以后,随着中、西医两种医学体系的碰撞与交融,病证结合再次成为热点而受到关注。

1.1病证结合相关概念的探讨病是以病理学内容为核心的疾病分类体系以及以此为基础的诊断模式,证是以病机为核心的疾病分类体系以及以此为基础的诊断模式。

病证结合事实上涵盖了从中、西医病理学到中西医诊断学的全部内容。

病证结合的实质是将疾病概念体系与证候概念体系相结合研究疾病的发生发展规律,指导疾病防治。

中、西医属不同的医学体系,疾病概念虽然相似,但因其理论基础不同,分类的依据也不同,因而中医疾病与西医疾病仍属于不同的体系,由此产生了中医病证结合、(西医)病与(中医)证结合两种形式。

证候,在中医学理论体系中用来分析表述机体功能状态特别是患病时的功能状态特有的概念体系。

过去对证候的概念各家定义有异,对症、证、証三者常有混淆使用,现已有作者进行了明确的辨析[1]。

证,过去也被作为证候的简称,但现在已经明确,证是病机,证候是患者的临床表现,主要由病机(证)所决定,证候包括自觉、他觉以及通过特殊仪器设备的检测获得的数据。

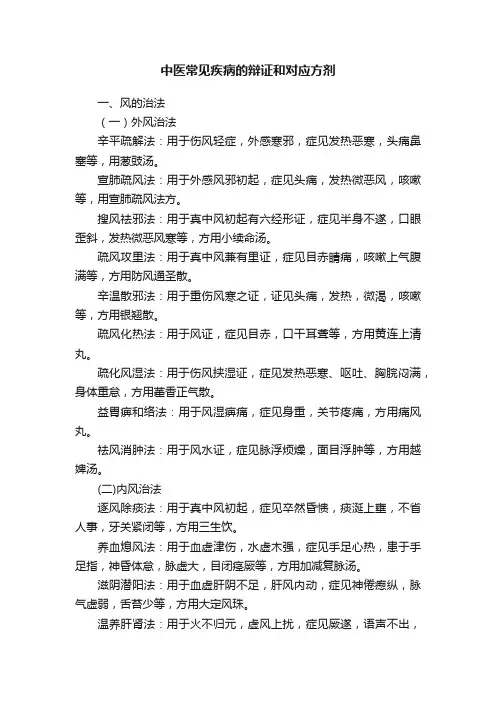

中医常见疾病的辩证和对应方剂一、风的治法(一)外风治法辛平疏解法:用于伤风轻症,外感寒邪,症见发热恶寒,头痛鼻塞等,用葱豉汤。

宣肺疏风法:用于外感风邪初起,症见头痛,发热微恶风,咳嗽等,用宣肺疏风法方。

搜风祛邪法:用于真中风初起有六经形证,症见半身不遂,口眼歪斜,发热微恶风寒等,方用小续命汤。

疏风攻里法:用于真中风兼有里证,症见目赤睛痛,咳嗽上气腹满等,方用防风通圣散。

辛温散邪法:用于重伤风寒之证,证见头痛,发热,微渴,咳嗽等,方用银翘散。

疏风化热法:用于风证,症见目赤,口干耳聋等,方用黄连上清丸。

疏化风湿法:用于伤风挟湿证,症见发热恶寒、呕吐、胸脘闷满,身体重怠,方用藿香正气散。

益胃痹和络法:用于风湿痹痛,症见身重,关节疼痛,方用痛风丸。

祛风消肿法:用于风水证,症见脉浮烦燥,面目浮肿等,方用越婢汤。

(二)内风治法逐风除痰法:用于真中风初起,症见卒然昏愦,痰涎上壅,不省人事,牙关紧闭等,方用三生饮。

养血熄风法:用于血虚津伤,水虚木强,症见手足心热,患于手足指,神昏体怠,脉虚大,目闭痉厥等,方用加减复脉汤。

滋阴潜阳法:用于血虚肝阴不足,肝风内动,症见神倦瘛纵,脉气虚弱,舌苔少等,方用大定风珠。

温养肝肾法:用于火不归元,虚风上扰,症见厥遂,语声不出,足萎不用等,方用地黄饮子。

镇肝熄风法:用于肝肾亏损,水不涵木,肝风上潜,症见头目眩晕,目胀耳聋,心中烦热等,方用镇肝熄风汤。

导痰定志法:用于风痰证,症见神昏,痰涎壅塞等,方用导痰定志法方。

二、暑的治法芳香开窍法:用于中暑证,症见头目眩晕,不省人事,方用行军散。

清疏暑风法:用于暑令感冒,症见皮肤蒸热,恶寒,头重头痛等,方用香薷饮。

却暑凋元法:用于暑热伤气,症见胸满气促,口渴恶寒等,方用清暑益气汤。

清凉涤暑法:用于暑温证,症见头痛发热,恶寒烦燥,吐泻等方用雷氏清凉涤暑法方。

生津益气法:用于暑热伤气,伤津,症见身热口燥,溲赤,脉伏等方用生脉散。

清暑除秽法:用于暑挟秽浊,症见身热恶寒,身重,吐泻下利等方用叶氏加减方。

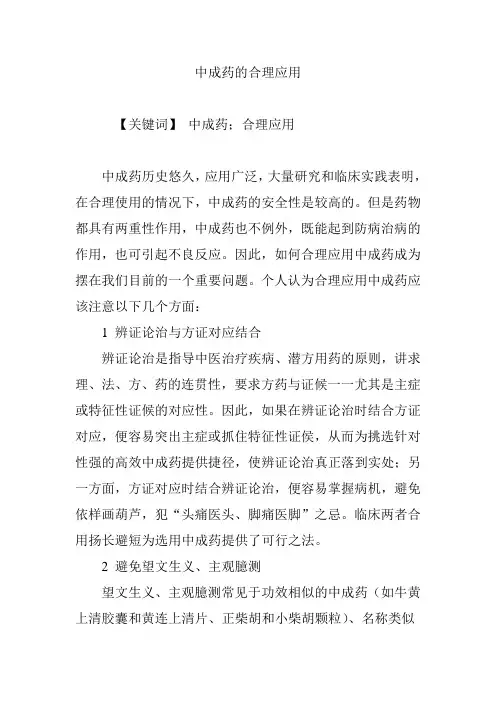

中成药的合理应用【关键词】中成药;合理应用中成药历史悠久,应用广泛,大量研究和临床实践表明,在合理使用的情况下,中成药的安全性是较高的。

但是药物都具有两重性作用,中成药也不例外,既能起到防病治病的作用,也可引起不良反应。

因此,如何合理应用中成药成为摆在我们目前的一个重要问题。

个人认为合理应用中成药应该注意以下几个方面:1 辨证论治与方证对应结合辨证论治是指导中医治疗疾病、潜方用药的原则,讲求理、法、方、药的连贯性,要求方药与证候一一尤其是主症或特征性证候的对应性。

因此,如果在辨证论治时结合方证对应,便容易突出主症或抓住特征性证侯,从而为挑选针对性强的高效中成药提供捷径,使辨证论治真正落到实处;另一方面,方证对应时结合辨证论治,便容易掌握病机,避免依样画葫芦,犯“头痛医头、脚痛医脚”之忌。

临床两者合用扬长避短为选用中成药提供了可行之法。

2 避免望文生义、主观臆测望文生义、主观臆测常见于功效相似的中成药(如牛黄上清胶囊和黄连上清片、正柴胡和小柴胡颗粒)、名称类似的中成药(如人参健脾丸和人参归脾丸、左归丸和右归丸)、以及加味中成药(如理中丸和附子理中丸、逍遥丸和加味逍遥丸)的临床应用过程中。

针对这一问题,医生和药师必须在用药前对所用中成药的药物组成、药量配比、主治病症、组方特点等非常明了,方可使用。

必要时还应当追本溯源查询该药方底(不拘来源为经方、时方、经验方)在首创时为治疗何种病证所设、怎样化裁使用、有否医案作为确凿证据。

查阅近年临床对它的研究使用资料同样是正确选药的有效辅助手段。

3 注意服药禁忌主要包括忌口和妊娠禁忌。

服用中成药时要注意食物对其作用的影响,即中医所谓的忌口,服药期间一般忌生冷、油腻等不易消化及有特殊刺激性的食物。

具体注意事项应参照药品使用说明书要求。

如含人参、党参的中成药忌食萝卜、绿豆。

服用治疗咳嗽、哮喘、皮肤疾病的中成药时忌食鱼虾、海鲜、牛羊肉等发物。

对于含有毒性较强、药性峻烈中药组分的中成药孕妇应尽量避免使用。

辨方证论治与辨证论治辨方证论治与辨证论治辨方证论治的基本方法为:在认真研究《伤寒论》、《金匮要略》、《温病条辨》等经典中的有效方及其适应证的基础上,将方与证之间的本质性联系、方证的特征性表现以及方与证的效应关系把握清楚,临床上,从病人错综复杂的临床表现中见微知著地抓住与某一方证特征性表现相一致的症状,即确定为某方证,并处以该方进行论治的一种方法。

擅长于运用伤寒方、温病方的不少名医在临床中多使用辨方证论治的方法。

在此试列举笔者跟随著名伤寒学家刘渡舟教授与著名温病学家赵绍琴教授临床学习时见到的实例作一说明。

刘老擅用苓桂术甘汤治疗各种疑难杂病,他根据《伤寒论》、《金匮要略》原文所论述的脉证,将苓桂术甘汤的适应证概括为:水舌舌胖大、质淡嫩、苔水滑欲滴;水脉:沉弦或沉紧;水色:面黧黑或见水斑;水气上冲症:心悸或动悸、胸满、眩晕等。

临床上不论什么病,只要见到上述特征性表现,就径投苓桂术甘汤,每可取得不可思议的疗效。

赵老对升降散有深刻的研究,以之治疗火郁证。

他把升降散的适应证概括为:舌红起刺,脉弦滑细数,心烦急躁,自觉心中愦愦然,莫名所苦等。

临床上只要见有上述升降散证,不论是什么疑难杂病,就率先投以升降散,亦可每起沉疴。

分析他们此处共同而基本的临床思路,可以看出一下3个特点:首先,把某一有效方的适应证特别是特征性表现把握清楚,如苓桂术甘汤的舌胖大质淡嫩、苔水滑欲滴等;升降散之心烦急躁,舌红起刺等。

其次,把某方与其适应证的特征性表现紧密连接在一起而形成一个个独立的“方证”,如苓桂术甘汤证、升降散证;其三,在临床上不管患者的病症多么错综复杂,只要能发现某一方证的特征性表现,就紧紧抓住这一特征性表现,确定为某“方证”,径投该方予以治疗。

这一临床思路就是本文所谓的“辨方证论治”的方法。

辨方证论治方法与现行辨证论治方法有着质的不同,主要有以下几点。

其一,辨证论治方法着重强调的是“证”。

何为“证”?五版《中医基础理论》教材的概念为:“证,是机体在疾病发展过程的某一阶段的病理概括。

仲景病证、方证、药证三位一体的辨证体系构建

田永衍;秦倩;徐勤磊;王庆其

【期刊名称】《上海中医药杂志》

【年(卷),期】2011(45)5

【摘要】从病证、方证、药证的内涵入手,以《伤寒论》和《金匮要略》为研究对象,探讨仲景通过以方证现病证,以药证"活"方证的方法,构建其病证、方证、药证三位一体辨证论治体系的思维过程。

【总页数】3页(P10-12)

【作者】田永衍;秦倩;徐勤磊;王庆其

【作者单位】上海中医药大学;上海中医药大学基础医学院

【正文语种】中文

【中图分类】R222

【相关文献】

1.陈新宇教授对仲景方证对应与合方思想的临证应用

2.从“方证相对”和“药证相对”角度论仲景学术思想

3.试论病证、方证和药证

4.试论病证结合、方证对应在临证处方遣药中的指导作用

5.病证结合方证对应完善中医辨证论治新体系探讨

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

在临床上我们首先要辨的是六纲的病位。

因此我们叫“六纲辨证”比如一组症候群,我们通过这组症候群辨出一个“证”这个证就是我们辨的六纲病位的某一纲,与及“五证”当中的某个“证”。

六纲三阴三阳我们都知道了,现在我们来复习一下基础知识(三阳)——太阳——少阳——阳明。

(三阴)——少阴——厥阴——太阴。

三阳的病位:太阳(表)——少阳(半表里)——阳明(里)三阴的病位:少阴(表)——厥阴(半表里)——太阴(里)三阳的病状:太阳(实)——少阳(半虚实)——阳明(实)三阴的病状:少阴(虚)——厥阴(半虚实)——太阴(虚)三阳的病性:太阳(热)——少阳(半寒热)——阳明(热)三阴的病性:少阴(寒)——厥阴(半寒热)——太阴(寒)好了,“六纲辨证”的知识我们复习了一遍。

下面继续复习一下“五证”的知识五证者,痞、烦、燥、滞、饮也。

解:五证,是经方家和医经家共用的病机。

它包括痞证、烦证、燥证、滞证和饮证。

痞、烦、燥、滞、饮哪里总结的五证呀?在六纲的疾病框架内,病情的发生、发展、转归上,始终不离五证的病机参与,只有明确了五证的病机,与六纲辨证相结合,二者相互参校,才能指导更加完善的精确辨证。

痞者,天地阴阳不交,升降失司。

水火不运,寒热互结,痞闷塞于心下而不通。

证属少阳、厥阴。

是本寒热也。

解:所谓痞证,就是病情表现的寒热错杂,交阻于心下,痞闷不通,气机不得升降,一般是虚寒水饮与湿热相互结,以少阳病和厥阴病为多见。

烦者,烦躁也。

心为热扰而不宁,谓之烦。

身为热动而不安,谓之躁。

烦则扰于内,躁则动于外。

进而失眠懊憹。

证属阳明。

是本热也。

解:烦证,是指烦躁说的。

心烦不宁,失眠懊憹,躁动不安为表现。

这个证候,多是阳明有邪热扰动,津亏不足,甚则扰动营血。

属于实热的阳明病。

但是也有一些三阴的虚寒烦躁,属于真阳外越,临床要注意区别。

燥者,热伤津血亏也。

经云:诸涩枯涸,干劲皴揭,皆属于燥。

轻则脏躁慌悸,重则下血、便燥、神昏志乱。

虽有内伤外感,其法则一。

•2148 •屮华中医药杂志(原中国医药学报)202丨年4月第36卷第4期CJTCMP,April 2021,Vol.36, No.4为证,病证结合,方证相应”的诊疗模式^因此,本 文从象思维的视角对六经辨证等内容进行了浅析,抛 砖引玉,以期更好地理解六经辨证的内涵参考文献[11王永炎.于智敏.象思维的路径.天津中医药.2011.28⑴:丨4丨21工树人.喻柏林.象思学论纲.中同社会科学院研究生院学报.1997.19(4):69-78丨31梁华龙.田瑞曼.《伤寒论》六经及六经辨证来源.河南中医学院学报,2003,10(1):7-9丨4|罗桂青.李磊•《伤寒论》六经辨证体系W《周易》哲学思想的理论渊源.河南中医,2013,33(1):4-6丨5]王树人.喻柏林.论“象”与“象思维”.中国社会科学.1998.19(4):3-5丨6丨王前.论“象思维”的机理.中同社会科学院研究生院学报.2002.24(3):58-63丨7丨王树人.中闰的“象思维”及其原创性问题.学术月刊, 20()6,50(1):51-57丨8丨王树人.“象思维”与原创性论纲.竹学研究.2005^51(3):32-36丨9丨王阶,熊兴江,何庆勇.等.方证对应内涵及原则探讨.中医杂志,2009.50(3):197-199丨丨〇|黄煌.论方证相应说及其意义.中国中医基础医学杂志,1998.4(6):12-14丨11丨姜德友,李兰泽,韩洁甜,等.《伤寒余病论》取象思维初探.中华中医药杂志.2020.35( 12丨=6275-6278丨丨2|王永炎.完善中医辨证方法体系的逹议.中医杂态.2004,45(10): 729-731(收稿日期:2019年11月18日)•临证经验•“类方-方证-主证”辨证体系的探讨李安琪U,何庆勇1…中国中医科学院广安门医院,北京100053; 2北京中医药大学,北京100029)摘要:文章详细介绍了 “类方-方证-主证”辨证新体系,包含其内涵和外延该辨证体系包含=.大要素:一是类方,即具有相似组成或功效的一类方剂;二是方证,即某-方剂的使用指征,是区分同一类方中不同方剂的依据;《是主证,主证作为临证时患者最重要的四诊信息,帮助辨证,迅速确定合适的方剂“类方-方证-主证”辨证新体系要求临证时,抓住疾病相同的主要表现确定类方,W把梅.患者当前特异性的表现,将方证辨证与抓主证相结合,或是运用这3个要素中的若干要素,以确定最佳方剂,达到执简驭繁的目的:后附医案一则实际演绎关键词:类方;方证;主证;辨证体系基金资助:中医病证诊断疗效标准示范性修汀(\〇.02丁-「以-2019-203),北京市科技新星计划(N o.Z l81100006218035 )Discussion on the T C M s y n d r o m e differentiation system of "categorized formula-formulas y n d r o m e-m a i n T C M s y n d r o m e9LI An-qi12,H E Qing-yong1('Guang'anmen Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100053, China: "Beijing University ofChinese Medicine, Beijing 100029. China )Abstract: This article has introduced in detail the new TCM syndrome differentiation system named 'categorized formula-formula syndrome-main TCM syndrome', including its connotation and denotation. The syndrome differentiation system consists of three elements. One is the categorized formula, that's a group of formulas with similar composition or efficacy. The second is the formula syndrome. That is the indication of the use of a certain herbal formula, which is the main point to separate the formulas from the same type of categorized formula. And the third part is the main TCM syndrome. As the most important four diagnostic information of patients, it helps diagnose and quickly determines the appropriate herbal formula. The new syndrome differentiation system requires us to determine the type of categorized formula by grasping the same main manifestation of the disease, then grasping the specific symptom of the patient, combining the formula syndrome with the main TCM syndrome, or using some of the three elements to determine the best formula and achieve the purpose of simplicity. In the end is a case for practical application.通倍作荇:何庆勇,北京市两城K北线阁5 4中网中医科学院广安门K院心血管科,邮编:100053,电K-mail:hec|i n^vongg@163 .comK e y w o r d s!Categorized formula; Formula syndrome: Main TCM syndrome: Syndrome differentiation systemF u n d i n g:Exemplar Revision of Criteria for Diagnosis and Treatment of Syndrome of Traditional Chinese Medicine (N〇.G2T-FJS-2019-203), Beijing Science and Technology Nova Project (N0.ZI811(X K X)6218035)辨证论治是中医治疗疾病的特色和精华,辨证 方法众多,有六经辨证、脏腑辨证、三焦辨证、卫气 营血辨证等,均各有其合理性和局限性:何庆勇主任 医师熟识经典,擅用经方1141。

试论病证结合方证对应与辨证论治1耿晓娟1,张军平21天津中医药大学研究生部,天津(300193)2天津中医药大学第一附属医院,天津(300193)E-mail:geng_xiaojuan@摘要:辩证论治是中国传统医学的重要特征之一,病证结合、方证对应是传统医学诊疗疾病的重要方法。

病证结合是准确认证的关键,病证统一则是辨证精确的肯綮,而方证对应是临床施治的前提,也是中医药疗效评价体系建立的核心内容,但临床应用中也存在着证候概念的泛化与病证结合应用具体化的矛盾和证候与疾病诊断的不同步性等问题。

关键词:病证结合;方证对应;辨证论治中图分类号:R2411.引言病证结合、方证对应是传统医学诊疗疾病的重要方法。

辨病论治与辨证论治,一经一纬,在不同层面共同构成了医生对于疾病的认识,从而指导临床用药。

在现代医学理念的影响及现代中医们对于“证”概念、内涵、外沿的重新审视下,病证结合理论有了新的发展,同时也受到了更广泛的关注。

2.病证结合是准确认证的关键辨证论治是中国传统医学的基本特征之一,并且在传统医学的发展史中占据的地位越来越重,但是辨病论治并没有随着辨证论治理论发展的日趋完善而消亡,而是以病证结合的形式服务于临床。

其原因有二,一是因为辨证论治是在辨病论治的基础上产生的,一是因为辨病是辨证方法选择的基础,以下从两个方面论述。

2.1 辨证论治源于辨病理论辨病论治与辨证论治在传统医学发展过程中并非同时产生,而是先有辨病论治,后有辨证论治。

与所有医学的起源一致,发现问题而后才能解决问题,传统医学的早期也是通过辨病的方式来诊断疾病及确定治疗的。

但是中国人擅长于思辨性的整体思维特点和中医学的人文思想的巨大影响又促成了“辨证论治”理论的产生。

从传统医学发展的轨迹来看,辨证论治的产生决非偶然,而是在人们对于疾病认识增多和医疗知识积累的基础上产生的。

辨病理论对于病程认识的细化是辨证论治方法产生的内在要求。

如六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证等都是在观察了大量病例后,发现了一类疾病的共同分期、转变规律及不同时期的主要症状、体征等,并发现不同时期给予不同药物对于患者的转归及预后有不同的影响,最终在辨病论治的基础上形成了相应的证候与对应有效的方剂——即辨证论治、方证对应。

辨病理论对于疾病种类认识的细化也是辨证论治产生的动力之一。

目前所知,最早的甲骨文中仅记载了40多个病名,《五十二病方》中记录了53种疾病及其治疗方药,奠定了辨证理论基础的《伤寒论》成书时期大约已记载500余病名,而到辨证论治确立核心地位的明清时期,诸如《普济方》、《本草纲目》等书中记录的病名已超过3000余种[1]。

正是人类对于疾病种类认识的细化,使医生发现,不同的疾病可能会有共同的特征,具有共同特征的1本课题得到国家重点基础研究发展计划(973计划:2003CB517102)资助。

不同疾病可以选用一种方法、一种方药来治疗,即所谓方证对应模式,而不再是单病单方的模式。

2.2 辨病是选择辨证方法的基础历代医家并没有因为辨证论治理论的成熟和核心地位的确立而忽略了辨病。

如宋•陈言在《三因极一病证方论•五科凡例》中言“因病以辨证,随证以施治”。

因为传统医学中的辨证方法有很多,如六经辨证、脏腑辨证、经络辨证、气血津液辨证、卫气营血辨证等。

不同的辨证方法产生、发展的年代不同,反映疾病的内容和层次亦不同。

医者只有针对疾病才能选择适当的辨证方法,如外感病多选六经辨证、卫气营血、三焦辨证等,而内伤病则以气血津液辨证、脏腑辨证等为主。

近现代以来,西方医学的传入促使传统医学发展加快了步伐,大多前贤在衷中参西的前提下,把西方医学对疾病认识的最新成果纳入到传统的诊疗过程中来,即吸纳了西方医学的长处与优点。

西方医学的辨病理论以分析还原论为基础,其对疾病的生理病理都有相对系统的认识,因而其对疾病的分类、命名也相对更科学。

在中西医结合思想的推动下,以现代医学的诊断为前提的辨证论治也逐渐推广开来,并为人们所接受。

目前的中药新药临床试验也主要是以这种模式展开的。

而这种病证结合更需要在传统医学的辨病理论的前提下选择或者创造出最能反映某种疾病规律的辨证方法,才能发挥二者各自的长处,弥补彼此的不足,最终获得最优的临床疗效。

3.病证统一是精确辨证的肯綮基于现代医学辨病理论基础上的病证结合是对传统意义上的病证结合的一种进步,但同时也是一种挑战。

因为此时的病证结合不仅是对疾病不同层面认识的结合,更表现为不同的思维方式的一种结合。

现代医学是建立在分析还原论基础上的,它将疾病的病因、病位、病理等等无限分解下去,从组织器官水平,到细胞水平,再到分子水平。

然而越是细化,越是将人与疾病割裂开来。

而传统医学的辨证思想是基于整体思维观念的一种理论,是从相对宏观的角度来观察疾病、分析疾病的,如何将两种截然不同的思维模式有机的统一在一起是病证能否结合的根本,同时也是精确辨证的关键。

随着老龄社会的到来,多种疾病同时发生于某一个体,且以常态出现的现象越来越多,此时选择何种辨证方法来解决临床问题?虽然患者表现为多种疾病同时发生,但是其辨证结果却应当是一个,因为辨证是反应机体整体状况的。

如脑血管病患者可能同时还患有高血压、糖尿病等,那么只有选择最能反映这几种疾病共同特征的辨证方法,才能做到精确辨证。

因此说病证统一是精确辨证的肯綮。

4.方证对应是临床施治的前提,是中医药疗效评价体系建立的核心内容方证对应是自辨证论治理论形成伊始就在指导临床用药。

如《伤寒论》中“太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之”是对太阳中风证的方、证论述,同时因为太阳中风证的主要治疗方剂为桂枝汤而被称为桂枝汤证。

这种前证后方的形式是《伤寒论》中最常见的论述形式,而有是证用是方,更是千百年来临床用药的基本原则。

病证结合,方证对应是诊断疾病并指导临床治疗的方法,而检验诊疗的正确与否,疗效肯定是第一位的,也是最终的。

现代医学已经建立了一套行之有效的疗效评价体系,尤其是在新的医学模式影响下,疗效评价中也包括了人的生活质量等方面。

但是在疗效判定上,尤其是基于现代辨病与辨证相结合时,证候疗效与疾病疗效并非完全一致,而是经常出现病情好转而证候不变化,或者证候发生变化,但是病情不变。

这是因为辨证与辨病是从不同角度来认识疾病的,证候更多的反映患者整体状态与疾病不同时期的状态,甚至于与患者的体质、环境等因素相关,因而不单纯随着某一疾病的变化而变化。

也就是说对于证候的疗效的评价不局限于对疾病自身的评价,更包括了对人这个疾病载体的整体评价。

再者方证对应阐明了治疗的对象不只是疾病,更是疾病证候的表现。

因此,从某种意义上来说,是病证结合、方证对应的诊疗模式决定了中医药临床疗效评价不同于一般的辨病论治的疗效评价。

只有建立以病证结合、方证对应为核心的中医药临床疗效评价体系才能真正客观评价中医药的干预疗效,也才能彰显中医药的特色和优势。

5.证候概念的泛化与病证结合临床应用的具体化传统医学发展缓慢及古代医家地域的分散使人们对于证、证候、辨证等概念之间的界限模糊。

首先,证概念是从病中分离出来的,存在病证不分,或病证等同,或病证互相混同,多种概念内容的交叉使证概念的内涵难以确定;其次,传统医学文献中对于症状、证候等都是以描述性语言,而非规范性语言记载的,这使医家对于证候的理解存在一定的差异;第三,在传统医学漫长的发展过程中,不同医家所处历史年代背景、地理环境、及临证经验各异,对证候的认识和理解存在着差异,从某种程度上也丰富了证候的内涵。

总之证的涵义在发展过程中不断延伸、扩展、泛化,造成了目前的中医证候诊断分型的不规范、不统一,以及使用混乱的局面。

但是病证结合在临床应用时却要求辨证的具体化,因此证候及其诊断的规范化都是亟待解决的重要问题,同时也是解决其他相关问题的基础。

抽离出各种辨证方法中的关键内容,即证候要素[2]、证素[3]等,是目前对于辨证规范的重要尝试手段之一,同时也可能是辨证研究规范化的新的发展方向。

6.证候与疾病诊断的不同步性现代医学借助现代科技的力量大大提升了诊断的能力,而不再单纯依赖患者的症状、体征的变化,各种理化检查可以帮助医生发现还在隐性期的疾病,如乙肝病毒的携带等,疾病存在,却无中医证候可辨。

但同时人们也发现,一些理化指标的变化与证候之间似乎又有着某种联系,并且在20世纪的80年代末提出了“微观辨证”[4]的概念。

这以后,人们确实发现了大量的事实证明,人体的理化指标与证候之间存在着联系。

如曹珍[5]等发现肾病综合征患者血液中B2脂蛋白和24h尿蛋白的定量数值随着中医分型(脾肾阳虚型>脾气虚型>气阴两虚型>肝肾阴虚型)顺序呈现规律性的递减。

但是人体是一个庞大的复杂系统,任何一个环节的微小改变都可能彻底影响机体的整体功能。

而目前的发现还都只是孤立的处理一些指标,不能真正达到微观辨证的目的。

无证可辨的局面依然存在。

但同时广泛开展的蛋白组学、代谢组学等研究对于证候生物学实质的探索是一种推进,为微观辨证新的分子生物学依据的提出注入了希望。

此外,随着社会发展疾病谱的改变,生活习惯病的发病率逐年升高,人们的生活节奏加快,生活压力不断增大,越来越多的人处于健康的灰色地带——即亚健康状态。

这一人群有诊疗疾病的诉求,但是在现代先进的诊断技术的筛查下却找不到特异性的病因、病所,出现了无病可的诊局面,在治疗上只能对症处理,疗效不佳。

但是传统医学对于疾病宽泛而略显模糊的定义和证候内涵与外沿的多层次性将这一人群纳入到可治疗范围内,同时辨证论治,方证对应的方法也使治疗能够做到有的放矢。

传统辨证与现代医学辨病的不同步从某种角度上反映了传统医学与现代医学对于疾病内涵的理解和态度的不同。

传统医学认为不论是外因、内因造成的疾病,其发生的根本原因是人体自身的阴阳平衡的一种失调,不论是病毒、细菌,只要未影响到人体的气血阴阳的变化,就不认为其是疾病;而现代医学则把疾病与人体分割开来,不论所谓的疾病是否真正影响到人体的健康程度,只要是病源存在,疾病就成立;但同时,若各项检查的指标不能达到疾病的诊断标准,则不管病人的苦痛如何,都不被认为是疾病。

不能否认,传统医学更重视的是医患双方的主观认知,而现代医学更重视客观证据,这不仅造成二者在诊断上存在着不同步,同时也促成了二者治疗目的及疗效评价标准不同。

如何处理好传统医学辨证与现代医学辨病诊断的关系可能也是两种医学思想发展、融合的突破。

综上,病证结合、方证对应是临床疗效的有力保证,同时现代医学辨病与传统医学辨证的结合也有可能成为传统医学进一步推广的桥梁,增加外界对传统医学的认识。

但是也不能忽视二者之间存在着巨大的差异,而如何更好的交叉应用多学科的知识,引入先进的科学技术来解决病证结合理论应用过程中的问题则是现代中医学发展面临的机遇与挑战。