病证结合治疗观与临床实践_陈可冀

- 格式:pdf

- 大小:116.55 KB

- 文档页数:2

![[陈可冀教授治冠心病心梗经验]陈可冀的和血化瘀的药](https://uimg.taocdn.com/8021ecb468dc5022aaea998fcc22bcd126ff428e.webp)

[陈可冀教授治冠心病心梗经验]陈可冀的和血化瘀的药全国名老中医治病经验谈系列――陈可冀教授治冠心病心梗经验陈可

冀中国科学院院士,中国中西医结合学会会长,中国中医科学院西苑医院

研究员、内科教授。

长期从事中医、中西医结合治疗心血管病及老年医学

的研究。

现代医学之冠心病心绞痛、心肌梗死,属于中国传统医学胸痹、心痛和真心痛范畴。

陈可冀教授擅长以活血化淤法治疗冠心病,同时

兼顾祛痰浊利水湿。

陈教授认为,冠心病血淤征象重者,可用血府逐淤

汤(桃仁、红花、生地、当归、牛膝、赤芍、枳壳、川芎、桔梗、柴胡、

甘草)和通窍活血汤(红花、桃仁、赤芍、川芎、老葱、姜、大枣、麝香、黄酒),对心绞痛伴烦躁易怒、失眠多梦者有效。

现经证实,不少活血化

淤方药具有抗血小板凝集作用,陈教授的经验是,适当较长期选用,有助

于预防急性心肌梗死的发生,并且可预防其他血栓栓塞性疾病的发

生。

此外,陈教授认为,老年心绞痛患者常常有多脏腑衰退,治疗时应

标本兼治。

如老年人心肾气虚或阳虚,不能温煦心阳者,心绞痛发生时,

疼痛症状可以不重,但体乏无力、畏冷胸闷和气短自汗却可能较显著,予

保元汤(人参、黄芪、肉桂、甘草、生姜)补益心脾肺肾诸脏,冲服细辛、沉香各0.省略。

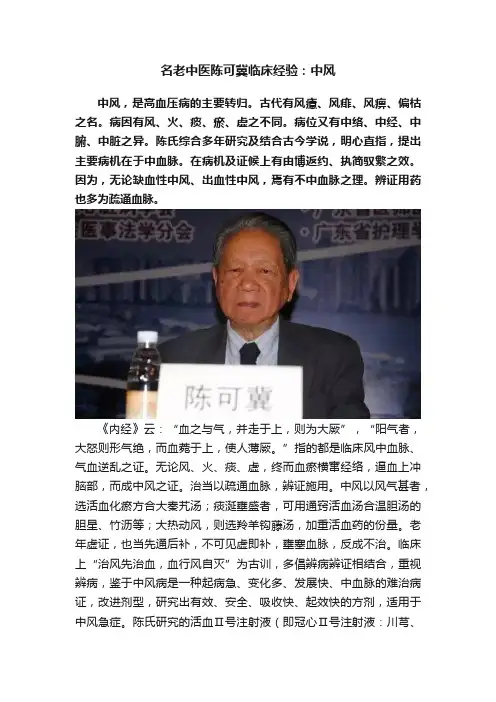

名老中医陈可冀临床经验:中风中风,是高血压病的主要转归。

古代有风癔、风痱、风痹、偏枯之名。

病因有风、火、痰、瘀、虚之不同。

病位又有中络、中经、中腑、中脏之异。

陈氏综合多年研究及结合古今学说,明心直指,提出主要病机在于中血脉。

在病机及证候上有由博返约、执简驭繁之效。

因为,无论缺血性中风、出血性中风,焉有不中血脉之理。

辨证用药也多为疏通血脉。

《内经》云:“血之与气,并走于上,则为大厥”,“阳气者,大怒则形气绝,而血菀于上,使人薄厥。

”指的都是临床风中血脉、气血逆乱之证。

无论风、火、痰、虚,终而血瘀横窜经络,逼血上冲脑部,而成中风之证。

治当以疏通血脉,辨证施用。

中风以风气甚者,选活血化瘀方合大秦艽汤;痰涎壅盛者,可用通窍活血汤合温胆汤的胆星、竹沥等;大热动风,则选羚羊钩藤汤,加重活血药的份量。

老年虚证,也当先通后补,不可见虚即补,壅塞血脉,反成不治。

临床上“治风先治血,血行风自灭”为古训,多倡辨病辨证相结合,重视辨病,鉴于中风病是一种起病急、变化多、发展快、中血脉的难治病证,改进剂型,研究出有效、安全、吸收快、起效快的方剂,适用于中风急症。

陈氏研究的活血Ⅱ号注射液(即冠心Ⅱ号注射液:川芎、赤芍、丹参、红花、降香)治疗急性闭塞性脑血管病141例,总有效率796%。

目前,选用川芎嗪静脉滴注治疗缺血性中风初期,也十分普及,且疗效甚佳。

该药首先由陈氏在北京制药工业研究所协助下用于临床,现已在城乡广泛推广。

对于缺血性中风,多用活血化瘀之法,可用活血Ⅱ号注射液,也可静脉滴注川芎嗪,或选用通窍活血汤加味(麝香、桃仁、红花、连须葱白、大枣、川芎、赤芍、黄酒)。

第一阶段,加入一些虫类药,如水蛭、地龙、蛇肉、蜈蚣、全蝎等,辨证酌加化痰、祛风、清热之品;第二阶段,虫类药也常用,可少量加入一些补益药,但黄芪尚不必用;第三阶段可用补阳还五汤(黄芪、赤芍、川芎、当归尾、地龙、桃仁、红花)加味,仍酌加化痰通络之品。

黄芪用量可由小到大,不可一上就200克以上;若血压高者,大量黄芪升提太过,延其病势,仍为临床所忌,宜当深思。

名老中医陈可冀临床经验:喜用、善用活血化瘀疗法(现代名老中医经验)(一)注重气血辨证结合八纲陈氏在学术上重视气血相关理论,推崇人身以气血为本,人之有形不外血,人之有用(功能)不外气,气血平和,阴平阳秘,则身安无病;气血不和,阴阳失调,则疾病由生。

由此而言气血为患是疾病产生的重要本质之一。

因而,在诊治过程中,十分强调气血辨证。

他指出“古人所云:人之一身不离阴阳,所谓阴阳,如果以气血二字予以概括,亦或不为过”。

认为气血辨证较之阴阳辨证更为具体、实用,它不仅可反映阴阳辨证的主要内容,而且可弥补八纲辨证之不足,气血辨证既是辨病过程中的必要环节,又是施治中的主要依据,故在临床上善执气血辨证之牛耳,结合八纲和脏腑辨证的方法诊治内伤杂病,可统病因、病机、病性、病位于一体,熔理法方药于一炉,对临床实践有较大的指导意义。

气血学说源远流长,早在2000多年前的《内经》中就已充分认识到了气血相关的重要性。

如在《素问·调经论》中就指出“人之所有者,血与气耳”。

《医学真传·气血》篇有“人之一身,皆气血之循行,气非血不和,血非气不运,故曰:气主煦之,血主濡之”;“气与血,无处不有”的记载。

《不居集》中则说“人之一身,气血不能相离,气中有血,血中有气,气血相依,循环不息”。

《血证论》亦云“人身之气,游于血中,而出于血外,其气冲和,则气为血之帅,血随之而运行,血为气之守,气得之而静谧”,皆强调了气与血息息相关,互根互用,气血和畅,循行不休是保持健康、益寿延年的重要生理条件。

气血在生理上密切相关,在病理上亦相互影响,形成了气血辨证的理论基础。

《素问·调经论》曾有论述“血气不和,百病乃变化而生”。

元·朱丹溪也指出“气血充和,万病不生,一有怫郁,诸病生焉”,均强调了气血失调是人体疾病产生的重要病理基础,故有“百病皆生于瘀”、“久病入络为瘀”、“怪病多瘀”之说,可知气血失调导致血瘀为病的广泛性,多种疾病在其发展过程中均可贯穿着气血失调的病理变化,从而出现“血瘀”的共同征象。

病证结合是中西医结合临床的最佳模式张京春3 陈可冀3(3中国中医科学院西苑医院心血管病科,北京市海淀区西苑操场1号,100091)摘要 “病”反映疾病发生、发展的全部过程,“证”反映疾病过程中某一阶段的病理特征。

在疾病诊断、治疗过程中,辨病与辨证结合已经得到广泛的认可。

通过多年来临床、科研工作的体会,认识到病证结合是中西医结合的最佳模式。

关键词 病;证;中西医结合Co m bi ned D isea se with Syndro m e:Cli n ica l Opti m iza tion M ode of I n tegra ted Ch i nese and W estern M ed ic i neZhang J ingchun,Chen Keji(X iy uan H osp ita l,Ch ina A cad e m y of Ch inese M ed ica l S ciences,B eij ing100700)Abstract T he term ino logy of disease reflects the w ho le p rocess of the occu rrence and developm en t of a disease,w h ile syndrom e reflects the patho logical characteristics in a certain specific stage of the disease cou rse.T he com b inati on of disease differen tiati on and syndrom e differen tiati on has gained w idesp read app roval du ring the p rocess of diagno sis and treatm en t of disease.A nd th rough years of clin ical and scien tific experiences,it has been realized that the com b inati on of disease and syndrom e is the clin ical op ti m izati on mode of in tegrated Ch inese and w estern m edicine.Key W ords D isease;Syndrom e;In tegrated Ch inese and w estern m edicine 西医疾病诊断与中医辨证相结合的病证结合在临床中的广泛应用,充分体现了中西医两种医学的优势互补,是中西医两种医学有机的结合,是中西医结合的最佳模式。

陈可冀院士关于心血管疾病治疗的经验由于没有学会如何上传资料,所以只能这样发给大家了,希望对大家有所帮助。

陈可冀老师治疗冠心病的临床经验一、活血化瘀法在临床上的应用(一)审因论治,灵活变通血瘀的成因虽多,但概括而言,不外邪实与正虚两个方面:实者为寒、热(火)、风、痰凝滞血脉;虚者为阳气与阴血不足,失却调和温运荣养功能。

病理演变结果为滞而为瘀、血脉运行不畅。

单从瘀血而言,虽应属于实证的范畴,然其成因却常为因虚致实,虚实夹杂。

因此临证当知常达变,灵活变通。

1.散寒活血法:适用于寒凝与血瘀并见的“寒凝血瘀证”。

患者临床上除有血瘀见症外,尚有喜暖畏寒、得热痛减、口淡不渴、小便清长、舌质青紫、脉沉迟或细涩等寒凝表现。

《素问·调经论》云:“血受寒则凝泣,凝则脉不通”、“气血者,喜温而恶寒,寒则泣而不流,温则消而去之。

”王清任亦云:“血受寒则凝结成块。

”说明血得寒则凝,遇热则行。

若寒邪侵袭,或阴寒内生,抑遏阳气,气血运行滞涩,或寒客脉中,造成经脉拘急挛缩,脉道不利,血行不畅,皆可致瘀。

陈老师临床治疗寒凝血瘀为患,善用偏于辛温的祛瘀类药物或活血化瘀药与温经散寒药合用,以加强温经活血、散寒通脉之功。

常用当归四逆汤、温经汤等。

药如桂枝、细辛、当归、薤白、小茴香、川芎等,而不主张用川乌、附子等辛热燥烈之品,以防其辛燥耗散之性耗气伤阴。

临床以此法治疗变异型心绞痛、雷诺氏综合征、血栓闭塞性脉管炎、类风湿性关节炎、痛经等病有寒凝见证者,每获改善。

2.清热活血法:适用于血瘀证并见热象者。

血液受寒则凝,但火热煎熬津液,津液枯竭,血脉亦凝滞难行。

肝气郁而化火,或五志过极化火入血,或邪热入血,炽热煎烁为瘀;或血热搏结,灼伤血络,迫血妄行,离经之血留滞体内为瘀。

陈老师治疗血热与血瘀并见者,主张顺从血脉调和之性,清热解毒和活血化瘀并举。

特别注重寒而不遏、通而不破、辛散而不伤气耗阴。

故临证运用此法,陈老师多采用如下配伍方法:①大黄、黄芩、银花、连翘、紫花地丁、蒲公英、水牛角等清热解毒药与归尾、赤芍、丹皮、生地、红花、丹参等活血化瘀药配伍,清热解毒、活血散血。

名老中医陈可冀临床经验陈氏为我国第一代西医学习中医的中西医结合医学家,曾师从著名老中医冉雪峰、岳美中、赵锡武等学习中医,融诸家之长而自成一体。

主张民族化与现代化并行不悖,善用经方及古方治今病。

对心脑血管病及老年病进行长期文献、临床及实验研究,宏观微观结合,辨病辨证结合,对活血化瘀治法及血瘀证理论,尤多创新,在冠心Ⅱ号及川芎嗪、血府逐瘀汤及去甲乌药碱等研究方面,成效显著,深入到了分子基因水平。

对清代宫廷原始医药档案的整理研究,尤多建树,填补了中医学继承史上的一段空白。

著述丰硕(约30种),国内外影响巨大。

他被聘任为中山医科大学、中国药科大学及天津中医学院名誉教授。

曾作为客座教授到美国加州大学医学院及台湾阳明医学院等30多个国家和地区讲学和学术交流。

培养了30余名博士后、博士及硕士研究生,毕生致力于中医药事业。

陈氏在继承名老中医学术经验的基础上,通过40年的读书临证和科学研究,逐渐自成一家,形成如下学术特点:1 主张辨证论治与专病专方相结合,认为清代名医徐灵胎《兰台轨范》关于“一病必有一主方,一方必有一主药”的经验是切合实际的,指出既要注意讲究辨证论治的整体性精髓,也要切中病损的关键,立方遣药,要着眼于提高疗效,所以治疗不少顽疾获良好效果。

2 主张经方、古方、时方可因证施用,不可偏废,尤其喜用、善用真武汤合生脉饮以治疗心功能不全;苓桂术甘汤合补心丹治疗心悸;调胃承气汤合益气活血方以治疗心肌梗塞;四逆散合丹参饮治疗心绞痛等。

3 重视活血化瘀治法的应用,认为气血乖常乃人身疾患之二大端,重病、久病多有气滞、血瘀之嫌,活血通瘀、疏畅脉络,常可起沉疴大证的作用。

尤其心脑血管病,不能只从风、火、痰、虚立论,还应着意于瘀上,自创愈梗通瘀汤(由生晒参、生黄芪、紫丹参、全当归、延胡索、川芎、广藿香、佩兰、陈皮、半夏、生大黄组成),治疗因气虚血瘀兼痰浊之心肌梗塞,有良好效果。

4 重视芳香温通治法的应用,认为多种疾病,包括心脉痹阻及血脉不通,每与寒凝气滞有关,芳香温通以开窍醒神复脉,有别于清热开窍之安宫牛黄丸、牛黄抱龙丸等,而以辛温、甘温或苦温药物如苏合香丸、菖蒲丸及哭来笑去散治疗,常可取得显著效果。

病证结合是中西医结合临床的最佳模式

张京春;陈可冀

【期刊名称】《世界中医药》

【年(卷),期】2006(001)001

【摘要】"病"反映疾病发生、发展的全部过程,"证"反映疾病过程中某一阶段的病理特征.在疾病诊断、治疗过程中,辨病与辨证结合已经得到广泛的认可.通过多年来临床、科研工作的体会,认识到病证结合是中西医结合的最佳模式.

【总页数】2页(P14-15)

【作者】张京春;陈可冀

【作者单位】中国中医科学院西苑医院心血管病科,北京市海淀区,100091;中国中医科学院西苑医院心血管病科,北京市海淀区,100091

【正文语种】中文

【中图分类】R2

【相关文献】

1.遵循“病证结合”策略探索中西医结合心脏康复医学模式专访北京市第一中西医结合医院院长北京市中西医结合心脏康复中心常务副主任李瑞杰 [J], 杰然;

2.病证结合的临床研究是中西医结合研究的重要模式 [J], 陈可冀;宋军

3.病证结合的临床研究是中西医结合研究的重要模式 [J], 陈可冀;宋军

4.病证结合,优势互补——构建中西医结合的临床基本模式 [J], 戴恩来

5.第三届珠江论坛探讨病证结合中医临床研究病证结合是中西医融合的切入点 [J], 徐雪莉

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

病证结合治疗高血压病马晓昌【期刊名称】《中国中西医结合杂志》【年(卷),期】2012(32)8【摘要】陈可冀老师是最早对高血压病进行病证结合研究的学者之一,早在1959年就开始注重高血压病的中西医结合研究工作,阐明了高血压弦脉与儿茶酚胺代谢水平的相关性。

陈可冀老师自50年代末开展高血压病的临床研究以来,在诊治方案上,先后经过:(1)辨证施治一辨证定方,随证加减、分证治疗;(2)辨病制定基本治则,并辨证加减;(3)专方专药治疗,以现代的中药药理作用为依据;(4)综合治疗等。

其中在辨病的基础方上根据具体证型加减配伍最能体现辨病与辨证相结合的论治特色,适应中医临床实际,符合病证结合的中西医结合最佳诊疗模式,具有优异的症状疗效,能较好地调整高血压病患者内在失调的生理功能,达到温和降压的目的,阻止或延缓病情的发展。

现将陈可冀老师对高血压病的中医病证结合治疗经验总结如下。

【总页数】3页(P1134-1136)【关键词】高血压病患者;结合治疗;辨病与辨证相结合;中西医结合;专方专药治疗;病证结合;辨证施治;陈可冀【作者】马晓昌【作者单位】中国中医科学院西苑医院心血管病中心【正文语种】中文【中图分类】R544.1【相关文献】1.赵淳教授病证结合治疗高血压病的经验 [J], 张惠斌;杨晟运;赵淳2.中西医结合治疗肝热血瘀证高血压病31例 [J], 张凤菊;吕玉芝;周刚3.蒙西医结合治疗高血压病阴虚阳亢证临床疗效及血压的影响 [J], 娜仁格日乐;赵宏林4.中西医结合治疗高血压病阴虚阳亢证临床研究 [J], 顾民华;洪文;张子曼5.中西医结合治疗社区中肝阳上亢证H型高血压病的疗效分析 [J], 郑淑萍;常伟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

病证结合治疗快速性心律失常经验举隅

蒋跃绒

【期刊名称】《中国中西医结合杂志》

【年(卷),期】2012(32)8

【摘要】陈可冀老师临证倡导中西医病证结合,优势互补。

每以辨证论治兼顾疾

病特点,辨病用方贯穿辨证论治之精神,重视辨证论治与专病专方专药结合。

快速性心律失常包括过早搏动,阵发性心动过速(室上性、室性),扑动与颤动(房性、室性),预激综合征等,属中医学“心悸”、“怔忡”的范畴。

本文所论陈可冀老师治疗的快速性心律失常主要包括早搏、阵发性房颤、短阵室上性心动过速,其他类型未包括在内。

【总页数】2页(P1136-1137)

【关键词】快速性心律失常;结合治疗;短阵室上性心动过速;阵发性心动过速;辨证论治;过早搏动;预激综合征;阵发性房颤

【作者】蒋跃绒

【作者单位】中国中医科学院西苑医院心血管病中心

【正文语种】中文

【中图分类】R541.7

【相关文献】

1.王今觉治疗疑难病证经验举隅 [J], 提桂香;邱萍

2.林慧娟教授治疗快速性心律失常验案举隅 [J], 冉雪梅;周金龙;苏文革

3.风证病机及其在快速性心律失常治疗中的应用举隅 [J], 白瑞娜;李立志

4.朱彩凤临证治疗肾脏病经验方举隅 [J], 包自阳;叶晴晴;李先法;殷佳珍;余瑾

5.益气活血解毒法治疗快速性心律失常验案举隅 [J], 郭聪;李晓

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

陈可冀院士冠心病病证结合治疗方法学的创新和发展

史大卓

【期刊名称】《中国中西医结合杂志》

【年(卷),期】2011(31)8

【摘要】病证结合,是传统中医学临床诊治疾病的一种重要方法,早在2000年前的中医经典《黄帝内经》中就已初具雏形;东汉张仲景在《黄帝内经》的基础上,建立了在辨病论治体系下辨证论治的模式;唐代孙思邈《千金方》中既有辨病论治,按病列方,也有在辨病基础上辨证论治,按证列方。

清代徐灵胎《兰台规范》指出:“欲治病者,必先识病之名,能识病名,而后求其病之所由生,知其所由生,又当辨其生之因各不同,

【总页数】4页(P1017-1020)

【关键词】结合治疗;方法学;冠心病;陈可冀;《黄帝内经》;院士;辨病论治;辨证论治【作者】史大卓

【作者单位】中国中医科学院西苑医院

【正文语种】中文

【中图分类】R446.112

【相关文献】

1.中西合璧创新发展--访中国中西医结合学会会长陈可冀院士 [J], 张立红

2.从中西医结合谈冠心病防治——专访中日友好医院心血管病中心主任陈可冀院士[J], 邱玉明

3.陈可冀院士治疗冠心病心绞痛学术思想与经验 [J], 张京春

4.陈可冀院士治疗冠心病心绞痛学术思想与经验(续完) [J], 张京春

5.陈可冀院士病证结合治疗动脉血栓性疾病 [J], 徐凤芹

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中医循证实践与经验治疗关系浅谈

宋军;陈可冀

【期刊名称】《中医杂志》

【年(卷),期】2007(48)7

【摘要】循证医学已经得到越来越多的关注,如何处理好循证实践与经验治疗的关系将是当前及今后相当长时间里的一个热点问题。

认为中医理论源于历代医家医疗实践经验的积累,但中医药的证据级别有待进一步提高;经验治疗作为循证医学的一个重要组成部分是不可能被替代的,经验治疗是高级别证据的源泉,同时,最佳证据也是相对的,有待在临床实践中验证和不断完善。

付诸实践,提高中医临床疗效才是开展中医循证实践的根本。

【总页数】3页(P583-585)

【关键词】循证医学;经验治疗;中医药;关系

【作者】宋军;陈可冀

【作者单位】中国中医科学院西苑医院

【正文语种】中文

【中图分类】R-05

【相关文献】

1.探讨循证护理思想与中医护理实践的关系 [J], 王晓梅;李春玲;卿晓堂

2.浅谈循证护理在中医临床护理实践中探究 [J], 陈丽玲

3.传统中医药治疗类风湿性关节炎——从经验医学到循证医学 [J], 潘胡丹; 肖瑶;

王婉莹; 任汝通; 梁丽娴; 刘良

4.承启名家学术经验,指导中医临床实践——宗蔡氏妇科学经验治疗产后病 [J], 董丽君;沈萍;黄素英

5.中医疫病预防法概要及临床研究中循证医学方法与专家经验的关系 [J], 李葆青;高杰东;廖宁;邱模炎

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。