生命科学前沿技术在病证结合研究中的应用

- 格式:doc

- 大小:49.50 KB

- 文档页数:9

“微生物学与免疫学”课程思政的探索与实践一、本文概述微生物学与免疫学"作为生物科学领域的重要分支,其教学内容不仅涵盖了微生物和免疫系统的基本知识和理论,更蕴含了丰富的思政元素。

本文旨在探讨如何将思政教育与"微生物学与免疫学"课程紧密结合,通过教学实践,实现科学知识与思政教育的有机统一。

本文概述部分将首先介绍"微生物学与免疫学"课程的基本内容和教学目标,然后阐述在课程中融入思政教育的必要性和可能性,最后概括本文的主要研究内容和方法,以及预期的实践成果和贡献。

通过本文的探讨和实践,我们期望能够在传授知识的培养学生的科学精神、社会责任感和爱国情怀,为培养全面发展的高素质人才做出贡献。

二、微生物学与免疫学课程思政的内涵微生物学与免疫学作为生命科学的重要分支,不仅关注微生物和免疫系统的基本科学问题,也承载着深刻的社会责任和人文价值。

在微生物学与免疫学课程中融入思政元素,旨在通过科学知识的传授,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,培养学生的科学精神、社会责任感和创新能力。

微生物学与免疫学课程思政的内涵体现在对科学精神的培养上。

通过学习微生物的多样性、生命活动和致病机制,以及免疫系统的识别、应答和调控等知识,学生能够深入理解科学研究的严谨性、实证性和创新性,从而培养起尊重事实、追求真理、勇于探索的科学精神。

微生物学与免疫学课程思政的内涵体现在对社会责任感的培养上。

微生物与人类的健康息息相关,通过学习微生物与疾病的防控、免疫技术的应用等知识,学生能够深刻认识到科学研究的社会价值和意义,从而培养起关心社会、服务人民、贡献国家的社会责任感。

微生物学与免疫学课程思政的内涵体现在对创新能力的培养上。

微生物学与免疫学作为生命科学的前沿领域,不断涌现出新的研究成果和技术突破。

通过学习这些知识,学生能够激发创新思维,提高创新能力,为未来的科学研究和社会发展做出贡献。

微生物学与免疫学课程思政的内涵是丰富的、多维的,它不仅关注科学知识的传授,更注重科学精神、社会责任感和创新能力的培养。

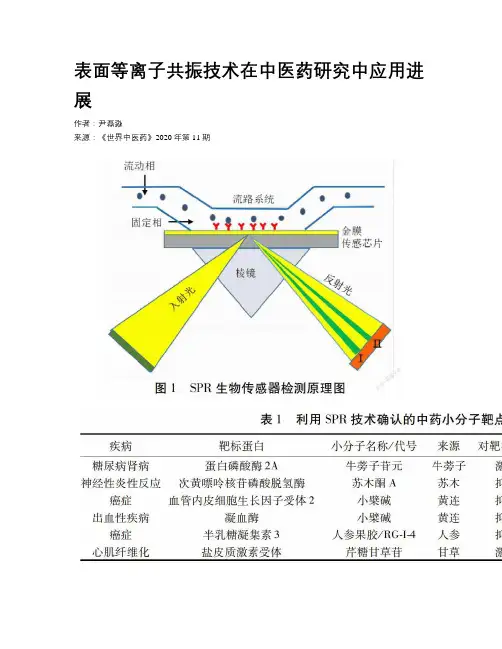

表面等离子体共振在研究中的应用摘要:表面等离子共振(SPR)近年来迅速发展为用于分析生物分子相互作用的一种新的光学检测技术。

应用SPR原理可检测生物传感芯片上配位体与分析物之间的相互作用情况,在生命科学、医疗检测、药物筛选、食品检测及环境监测等领域具有广泛的应用需求。

该技术无需标记、特异性强、灵敏度高、样品用量小,可实现在线连续实时检测。

本文阐述了基于表面等离子共振技术生物传感器的基本原理,综述了SPR在蛋白质、水质、有毒气体检测及疾病诊断中的应用,以及利用SPR分析蛋白质—蛋白质相互作用中的主要研究方向,并对其发展趋势进行了展望。

关键词:表面等离子体共振;蛋白质;水质检测;有毒气体检测;疾病诊断Application in the Scientific Research ofSurface Plasmon ResonanceAbstract:The optical technique of surface plasmon resonance(SPR)has been rapidly developed to investigate the interactions of biomolecules in recent years, it can be applied for monitoring of interaction between ligand and analyte on a sensor chip. Thus, it has been largely demanded in the field of life science, medical testing, drug screening, food and environmental monitoring, and so on.SPR technique has many advantages,such as label-free,specificity,sensitivity, sample dosage, real-time and online detection.In this paper, the principle of biosensor chip technology of SPR biosensors was briefly described, its application on protein, water quality, toxic gas investigations and disease diagnosis were reviewed, and the mainly research fields of using SPR analyse interaction between protein and protein were stated. Furthermore,the trend of its development in near future has been prospected.Key words: surface plasmon resonance; protein; immunosensor; water quality investigation; toxic gas investigation表面等离子体子共振(surface plasmon resonance,SPR)是一种利用金属薄膜的光学耦合产生的物理光学现象。

数字化中医摘要:简述了中医基础理论数字模型的建立,中医诊断系统的数字化,中药质量控制体系建立与应用,中医管理、教育、文献的数字化,重点讨论了四诊客观化及诊断专家系统。

探讨了中医数字化的现状、不足之处及发展前景。

关键词:中医中药专家系统数字化人工智能当今社会已经入数字化的时代,各行各业都因为自动化、数字化而飞速发展着。

西方医学的进步处处离不开医学系统学的帮助,其实质即要对数字化的医学资料进行统计学的处理和评价。

所有现代医学的进步和成就早已被历史所证实。

而中医学所面临的现代化、标准化、规范化等等问题,似乎都离不开数字化的过程。

对中医学资料进行数字化的益处不言而喻。

(一)中医基础理论与数字化1.中医基础理论中医基础理论是研究和阐明中医学的基本概念、基本原理和基本规律的学科,是中医学基本原理和法则的集中体现,其内容主要包括阴阳五行、藏象经络、病因病机、诊法辨证和预防治则等,是研究和探讨中医理论体系的基础。

秦建增等[1]总结科学发展史认为:任何一种科学,倘若在理论上始终没有本质突破,他的活力将日趋衰弱。

信息科学是20 世纪系统论、信息论、控制论充分交融的产物。

因此,用信息科学技术研究中医基础理论的内涵并使之模型化、系统化、自动化,遵循了宏观把握事物规律的方法,这是人类为适应大自然最优秀的创造之一。

运用信息科学技术使中医基础理论可视化(易理解) 、可重复(易掌握) 、可操作(易交流) ,是在继承意义上的再创造。

2.中医基础理论与信息科学任延革等[2]认为中医学以“阴”、“阳”为纲,以简驭繁来研究复杂的生命现象;信息科学以“0”、“1”的运算逻辑渗透到了各个学科领域,由此可见:中医学和信息科学的亲和力比起与传统工业文化的亲和力来要紧密得多。

信息科学的内容和形式适应了中医学系统思维的需求。

信息科学具有外在形式,间接内容;同一内容,多种形式;同一形式,多种内容等特征。

这与中医学“异病同治”(同一内容,多种形式) 、“同病异治”(同一形式,多种内容) 的治疗原则极为相似。

转基因小鼠在生命科学中的研究进展毕业论文1 转基因小鼠技术概述自其诞生以来的30多年里,转基因动物技术经过世界各国生物学家们的不懈努力,已经成为一项非常成熟的技术手段,极大的促进了相关生命科学领域研究进展,至今已经取得了辉煌的成就并且在不断得到改进和发展[2]。

转基因技术运用于动物育种的研究始于70年代,经过近30多年的研究和不断发展,取得了突破性进展。

1974年Jaenish和MintzIZI[3]通过微注射法向移植前的小鼠注射SV40病毒DNA,后在实验小鼠部份细胞中检测到该病毒的DNA,首次成功获得转基因小鼠,虽然该转基因小鼠传代的几率小。

随着科学技术的不断进步,在1976年,Jaenish又通过反转录病毒感染小鼠的胚胎,将目标基因组整合到实验鼠中得到了能传代的转基因小鼠;1980年,Gordon等[1]首先用受精卵原核注射法,将疱疹病毒基因SV40DNA段和PBR32DNA段分别注射到小鼠原核期的胚胎中,获得了相应的转基因小鼠。

1982年美国科学家Palmiter将大鼠生长激素基因导人小鼠受精卵后,获得了首批被称为“硕鼠”的转基因动物[4]。

1985年,Hanahan等将SV40T抗原基因与大鼠胰岛素启动子(RIP)体外整合后导入小鼠早期胚胎细中,构建了SV40T抗原基因转基因小鼠,在小鼠体内检测到特异性T抗原,T抗原表达时间的早晚影响转基因小鼠对T抗原的免疫应答:胚胎早期表达T抗原的小鼠对SV40T抗原发生免疫耐受,胰腺组织正常;胚胎晚期表达T抗原的小鼠体内产生抗自身胰岛B细胞的抗体,出现自身免疫性糖尿病[5]。

近年来,随着现代分子生物学和转基因动物技术的日臻完善,转基因小鼠及其他转基因动物逐渐成为现代医学及其他学科研究中的一个十分重要的工具。

纵观此间发展历程,转基因动物带来的不仅仅是一种全新的药物生产模式,极大地降低生物药品的成本和投资风险,为人类社会带来了新的经济增长点,如今的动物乳腺反应器生产的药物占所有基因工程药物的95%,带来了巨大经济效益,潜藏巨大的市场价值,相信随着应用的不断革新,其必将逐渐形成具有高额利润的新兴产业。

基因表达数据分析方法及其应用研究共3篇基因表达数据分析方法及其应用研究1随着技术的不断发展,基因表达数据分析在生命科学研究中扮演着越来越重要的角色。

基因表达数据分析是研究基因功能的关键一步,它使得科学家可以了解基因在特定情况下的表达水平。

在本文中,我们将讨论基因表达数据分析的方法及其应用。

1.基因表达数据的来源和类型基因表达数据是通过分析转录组和基因芯片等数据获得的。

转录组技术通过测量RNA浓度,包括RNA-seq和microarray。

而基因芯片就是一种将成千上万的基因测量并呈现的芯片。

基因表达数据存在多种类型,包括原始数据、表达矩阵、差异表达矩阵、注释文件和元数据等等。

2. 基因表达数据分析的方法(1)数据清理数据清理是数据分析过程中的第一步。

它包括数据预处理、去除冗余数据、去除噪声和填补数据空缺等操作。

(2)正则化正则化的目的是调整不同基因表达数据之间的差异,消除数据中的计量误差和探测效率的误差。

几种正则化方法包括平滑、归一化和标准化。

(3)差异分析差异分析是研究基因表达数据中各基因在不同样品之间差异的方法。

常用的差异分析方法包括t-test、ANOVA、FDR和q值等。

(4)聚类分析聚类分析是将数据根据观察指标相似度进行分类的方法。

在基因表达数据上,它通常用于发现不同条件下的基因表达模式。

(5)变异分析变异分析是一种寻找表达值变异的基因的方法。

通常,基因的变异程度与其在癌症和其他疾病中的作用有关。

(6)功能注释功能注释是将基因表达数据与已知基因功能相结合的方法,从而获得数据更深层次的信息。

它通常用于解释基因表达数据的生物学意义,如基因表达数据和肿瘤发展的相关性等。

3.应用研究基因表达数据分析可应用于许多研究领域,包括基因表达和调控、单细胞分析和肿瘤生物学等。

(1)基因表达和调控基因表达数据分析可用于挖掘基因之间的相互关系以及调控通路。

这些信息可以在理解细胞生物学、发育及疾病发生机制的过程中发挥重要作用。

PCR技术原理、实验步骤和应用一、实验目的1.掌握聚合酶链式反应的原理。

2. 掌握移液枪和PCR仪的基本操作技术。

二、实验原理PCR技术,即聚合酶链反应(polymerase chain reaction,PCR)是由美国PE Cetu s公司的Kary Mullis在1983年(1993年获诺贝尔化学奖)建立的。

这项技术可在试管内的经数小时反应就将特定的DNA片段扩增数百万倍,这种迅速获取大量单一核酸片段的技术在分子生物学研究中具有举足轻重的意义,极大地推动了生命科学的研究进展。

它不仅是DNA分析最常用的技术,而且在DNA重组与表达、基因结构分析和功能检测中具有重要的应用价值。

PCR可以被认为是与发生在细胞内的DNA复制过程相似的技术,其结果都是以原来的DNA为模板产生新的互补DNA片段。

细胞中DNA的复制是一个非常复杂的过程。

参与复制的有多种因素。

PCR是在试管中进行的DNA复制反应,基本原理与细胞内DNA复制相似,但反应体系相对较简单。

PCR由变性--退火--延伸三个基本反应步骤构成:①模板DNA的变性:模板DNA经加热至94℃左右一定时间后,使模板DNA双链或经PCR扩增形成的双链DNA解离,使之成为单链,以便它与引物结合,为下轮反应做准备;②模板DNA与引物的退火(复性):模板DNA经加热变性成单链后,温度降至55℃左右,引物与模板DNA单链的互补序列配对结合;③引物的延伸:DNA模板--引物结合物在Taq酶的作用下,以dNTP为反应原料,靶序列为模板,按碱基配对与半保留复制原理,合成一条新的与模板DNA 链互补的半保留复制链。

重复循环变性--退火--延伸三过程,就可获得更多的“半保留复制链”,而且这种新链又可成为下次循环的模板。

每完成一个循环需2~4分钟, 2~3小时就能将待扩目的基因扩增放大几百万倍。

三、实验试剂与器材模板DNA、2.5mmol/L dNTPTaq DNA聚合酶(5U/μL)、SSR引物10 ×buffer、15mmol/L Mg2+、ddH2OPCR仪、移液枪、PCR板四、实验步骤1、配制20μL反应体系,在PCR板中依次加入下列溶液:模板DNA 2μL引物1 1μL引物2 1μLdNTP 1.5μLMgCl2 2μL10×buffer 2μLddH2O 10μLTaq酶0.5μL2、设置PCR反应程序。

SPR 生物传感器的应用现状与发展趋势0引言SPR 生物传感器是20 世纪80 年代出现的一种基于物理光学原理的新型生化分析系统,是生物传感器中起步较晚的一种。

20 世纪初,Wood R W 观测到用连续光谱的偏振光照射金属光栅时出现了反常的衍射现象,第一次对这种现象作了公开描述。

1983 年,瑞典科学家Liedberg 首次将SPR 技术应用于抗体抗原相互作用的测定,由此产生了世界上第一只SPR 生物传感器。

此后,各国开始了研究的热潮。

我国开展SPR 传感器的研究较晚,尚处于起步阶段。

目前,已经成功研制多种SPR 传感器。

SPR生物传感器作为一种强有力的动态检测手段,与传统检测手段比较,具有实时检测、无需标记、耗样量少等突出优点,在生物工程、医学、食品工业等多个领域都有广阔的应用前景。

本文介绍SPR 生物传感器的基本原理,并在此基础上详细概括了SPR 生物传感器在生命科学,药物残留,疾病诊断以及食品检测中的应用,并对其未来的发展趋势进行了展望。

1 SPR 生物传感器的原理SPR 是一种物理光学现象,是由入射光的电磁波和金属导体表面的自由电子形成的电荷密度波相互作用产生的。

这种沿着金属导体( 金、银) 表面传播的电荷密度波是一种电磁波,被称为表面等离子体波( surface plasmon wave,SPW) 。

这种波是一种消逝波,它在金属内部的分布是随着与表面垂直距离的增大而呈指数衰减的。

当平行表面的偏振光以一定角度照在界面上发生衰减全反射时,入射光被耦合入表面等离子体内,光能大量被吸收,在这个角度由于表面等离子体谐振将引起界面反射率显著减少。

SPR 对附着在金属表面的电介质的折射率非常敏感,而折射率是所有材料的固有特征。

因此,任何附着在金属表面上的电介质均可被检测,不同电介质其表面等离子角不同。

而同一种电解质,其附着在金属表面的量不同,则SPR 响应强度不同。

基于这种原理的生物传感器通常将一种具特异识别属性的分子即配体固定于金属膜表面,监控溶液中的被分析物与该配体的结合过程。

黑龙江科学HEILONGJIANGSCIENCE第11卷第2期2020年1月Voi.11Jan. 2020医学检验进展与临床应用研究龚博文(佳木斯大学材料学院,黑龙江佳木斯154007)摘要:临床医学检验的发展离不开临床实践。

医学检验的发展进程包括生物分析技术的应用、生物芯片的应用、流式细胞仪的应 用、现场随机检验技术的发展、荧光免疫技术的应用、散射比浊分析的发展、细胞耐药性实验的发展。

研究医学检验技术在临床上的应用,完善医学检验的临床应用效果非常重要。

关键词:医学检验;发展进程;临床应用中图分类号:R197. 32 文献标志码:B文章编号:1674 - 8646 (2020)02 -0102 -02Progrest of examination and clinical applicationGONGBowwen(School of Mate/als , Jiamusi University , Jiamusi 154007 , China)Abstract : The development of clinical medical examination is inseparable f/m clinical practice. The development ofmedical test includes the application of biological analysis technology , biochip , flow cytometry , field random testtechnology , fluorescence i mmunoassay , scatte/ng turbidimetwc analysis and celt resistance expe/ment. It b ve/impo/it tv study the clinical application of medical testingechnology and improve the clinical application dfecl ofmedical testing Key words : Medical examination % Development process ; Clinical application我国医疗技术发展迅速,各类科学设备应用水平 迅速拓展,技术学科和应用学科相互渗透&在此背景下,医学检验也得到了迅速发展,在临床中所发挥的作用越来越重要&在医学检验学科中,出现了诸如血液 免疫性研究以及微生物研究等分支,形成了医学检验 技术的发展特点。

表面等离子共振技术在中医药研究中应用进展作者:***来源:《世界中医药》2020年第11期摘要利用表面等离子共振现象制备的生物传感技术具有无标记、灵敏度高、通量大、特异性强,样品耗损少等优点,在生命科学等众多学科中得到了广泛的关注和应用。

近年来该技术也被运用在不少中医药研究的重要领域。

本文简要介绍了表面等离子共振原理,总结并评述了在中医药新靶标发现、优效小分子寻找等方向的研究进展和前景。

关键词表面等离子共振;中医药;针灸;靶标;生物传感器;机制研究Abstract Biosensor technology based on surface plasmon resonance (SPR) phenomenon has been widely concerned and applied in recent years because of its advantages,such as no labeling,sensitivity,high-throughput,specificity,low sample consumption,etc.In the study of the mechanism of traditional Chinese medicine (TCM),SPR biosensor technology has also been used in many fields in recent years.In this paper,the principle of SPR is briefly introduced.The research progress and prospect in the fields,including the new target discovery of TCM and searching for small molecules with best performance,are summarized and reviewed.Keywords Surface plasmon resonance (SPR); Traditional Chinese medicine; Acupuncture; Target; Biosensor; Mechanism research中图分类号:R285.5;R2-03文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2020.11.008随着全国中医药大会召开和《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》正式发布,我国蓬勃发展的中医药事业也迈入新的历史时期[1]。

生命科学领域中的体外和体内研究生命科学是一个非常宽广的领域,在这个领域内有很多不同的研究方向和方法。

其中,体外和体内研究都是非常重要的方法,它们在不同方面的研究中都有着非常重要的应用。

一、体外研究体外研究是指在离体条件下进行的实验研究,它主要是通过对细胞、组织或者生物分子的单独或组合反应进行研究,以探究其生物学和生化学特性。

体外研究通常使用培养细胞、转基因表达系统、免疫印迹、酶活性分析等手段。

在生命科学中,体外研究非常广泛地应用于生物学、生化学、医学和制药等领域。

例如,通过体外研究,可以研究细胞的生命活动和代谢过程,探究发生在细胞内的化学反应机制;可以研究蛋白质结构、功能和相互作用,以及蛋白质与药物的相互作用;可以研究各种生物分子的生化性质,以及它们在生物体内的作用机制。

此外,体外研究还在制药领域发挥着重要的作用。

研究人员可以利用体外研究手段,对各种潜在药物进行筛选和评估,以选择最有前景的候选药物。

二、体内研究体内研究是指在整个生物体内进行的实验研究,它主要通过动物实验或临床试验来进行。

体内研究通常使用动物模型或人类实验对象,以模拟生物体内复杂的生理环境和疾病状态,探究各种生物学和生化学问题。

体内研究在生命科学中也占据着非常重要的地位。

例如,在药物研发过程中,必须进行体内研究来评估药物的安全性和有效性。

另外,许多基础生物学和生化学问题也需要通过体内研究来进行深入探究。

需要指出的是,体内实验的执行需要充分遵守道德和法律规定,保证实验对象的利益和权益。

动物实验必须遵循“三Rs”原则,即减少(Reduce)使用动物的数量,精细化(Refine)实验流程,和替代(Replace)动物实验。

三、体内和体外研究的结合体内研究和体外研究各自有其特点和优缺点,因此在生命科学领域中,结合二者的优势进行研究已成为一种趋势。

一方面,在药物研发过程中,利用体内研究确认潜在药物的安全性和有效性后可以进一步利用体外研究手段研究其作用机理和调节效应。

蛋白质组学研究及其在临床医学中的应用蛋白质组学是指对蛋白质组中大量蛋白质进行研究的科学方法和技术。

它包括了蛋白质样本的制备、分离、纯化和定量等多个步骤,通过对蛋白质的组成、结构和功能等方面的研究,可以加深对生物体内各种生理和病理异常现象的理解,并为人类健康做出贡献。

本文将从蛋白质组学技术的概述、蛋白质组学在临床研究中的应用以及未来的发展趋势进行阐述。

一、蛋白质组学技术的概述蛋白质组学是对蛋白质组中蛋白质进行系统研究的科学方法。

随着生物学和医学领域的不断发展,研究者们对蛋白质组学进行了深入的探究。

蛋白质组学主要分为两种技术:质谱技术和微阵列技术。

质谱技术是蛋白质组学研究中最常见的技术之一,它包括基质辅助激光解析/离子化飞行时间质谱(MALDI-TOF/MS)、电喷雾离子化飞行时间质谱(ESI-TOF/MS)和液相色谱串联质量/质谱(LC-MS/MS)等。

这些技术的共同点是可以对样品中的蛋白质进行分离、分析和鉴定。

其中,MALDI-TOF/MS适用于分析较小的蛋白质,ESI-TOF/MS适用于较大的蛋白质,而LC-MS/MS适用于大规模鉴定蛋白质。

微阵列技术是一种高通量分子生物学技术,它可以同时分析一个样品中的大量蛋白质。

该技术的最大优势在于它可以通过对样品中 RNA 分子的检测,来预测蛋白质的表达水平。

微阵列技术的主要缺点是它不能直接鉴定蛋白质,需要对鉴定结果进行验证。

二、蛋白质组学在临床研究中的应用蛋白质组学在临床医学研究中有着广泛的应用,尤其是在癌症的早期诊断、疾病预后和治疗中。

以下是具体的应用案例:1. 癌症的早期诊断癌症的诊断存在许多挑战,其中最重要的问题是如何尽早的诊断。

蛋白质组学技术可以通过检测患者体液中的特定蛋白质表达水平,在癌症的早期诊断中提供较高的准确性和灵敏度。

例如,PSA (前列腺特异性抗原)是前列腺癌诊断的标志性蛋白质之一,其水平的检测已成为早期诊断和定期检查的常规实践。

2. 疾病预后和治疗蛋白质组学技术可以用于疾病预后和治疗,例如在肿瘤治疗中,通过检测病人在治疗前和治疗后的蛋白质组成,可以更好地评估治疗的疗效和预后。

酵母双杂交技术应用进展酵母双杂交技术是一种强大的生物技术方法,用于研究蛋白质之间的相互作用。

这项技术自20世纪80年代问世以来,已经广泛应用于基因功能研究、药物研发和生物技术应用等领域。

本文将介绍酵母双杂交技术的原理、应用进展及未来展望。

酵母双杂交技术是基于真核生物体内两个互补的转录因子,即GAL4和DBD-VP16,以及一个含有报告基因的载体穿梭质粒构建而成的。

在该技术中,一个转录因子(DBD-VP16)与一个诱饵蛋白结合,另一个转录因子(GAL4)与目标蛋白结合。

当诱饵蛋白与目标蛋白相互作用时,两个转录因子将形成一个复合物,该复合物将激活报告基因的表达。

通过检测报告基因的表达情况,可以确定蛋白质之间的相互作用。

基因功能研究酵母双杂交技术已成为研究基因功能的重要工具。

通过使用该技术,科学家们可以筛选出与特定基因相互作用的其他基因,从而揭示基因在细胞中的功能。

例如,一项研究发现人类肺癌细胞中抑癌基因TP53的相互作用蛋白,从而为肺癌治疗提供新的思路1。

在药物研发方面,酵母双杂交技术也发挥了重要作用。

通过该技术,科学家们可以筛选出能够与特定药物靶点相互作用的小分子化合物,从而发现新的药物候选。

例如,利用酵母双杂交技术成功发现了一种能够抑制乳腺癌细胞增殖的新药候选2。

酵母双杂交技术在生物技术应用方面也具有广泛的应用价值。

例如,利用该技术成功克隆了一个编码具有工业应用价值的酶的基因,并实现了该基因的高效表达3。

酵母双杂交技术还被用于构建具有重要应用价值的基因调控网络。

随着基因组学、蛋白质组学和代谢组学等研究的深入发展,酵母双杂交技术的应用前景将更加广阔。

在基因组学领域,利用酵母双杂交技术可以揭示基因之间的相互作用和调控关系,有助于深入理解生命活动的复杂性。

在蛋白质组学领域,酵母双杂交技术可以应用于蛋白质相互作用的研究,为揭示生物学过程和疾病机制提供有力支持。

在代谢组学领域,酵母双杂交技术可以帮助研究代谢物之间的相互作用和调控机制,为代谢调控和代谢性疾病研究提供新的视角。

生命科学前沿技术在病证结合研究中的应用 病证结合研究是目前中西医结合研究的主要思路与方法。病证结合体现了中西医2种医学的优势互补,通过多学科交叉探讨病证之间的关系,研究疾病证候诊断及辨证施治规律等。得益于现代生命科学技术的发展,病证结合研究取得了长足的进步。本文主要介绍了近年来数据挖掘技术、系统生物学技术、表观遗传学技术、网络生物学技术在病证结合研究中的应用和发展前景,为进一步研究和临床应用提供思路和方法。

Abstract: Research on disease-syndrome combination is the main approach and method of research on integrative traditional Chinese and Western medicine. Disease-syndrome combination embodies the complementary advantages of traditional Chinese medicine and Western medicine. It discusses the relationship between diseases and syndromes through an interdisciplinary approach, and explores rules of disease diagnosis and treatment based on differential diagnosis. Thanks to the development of modern life science techniques, research on disease-syndrome combination has made great achievements. This article mainly introduced the application and the development prospects of new techniques, such as data mining, system biology, epigenetics, biological network and network pharmacology in the research on disease-syndrome combination in recent years, with a purpose to provide the ideas and the methods for further research and clinical application.

Key words: disease-syndrome combination; integrative traditional Chinese and Western medicine; technique application; review

中医的“证”是对机体在疾病发展中某一阶段的病理概括,而西医所诊断的“病”是指人体在受到致病因素作用后,在体内出现的具有一定发展规律的病理演变全过程,二者相互交叉,同一疾病在不同发展阶段会出现不同证候,同一证候又会出现在不同疾病中。病证结合研究是把中医的证放在疾病背景下研究,是多种理论的相结合及囊括多种诊疗措施的现代病证结合的新模式,对提高临床诊疗水平具有重要意义。

病证结合研究的关键任务是解决证候分类的客观化、证候的分子生物学基础及证候的发生演变的内在机制等问题。近年来病证结合研究取得较大进展,这与生命科学技术及分析技术的发展是同步的。这些新技术主要包括数据挖掘技术、系统生物学技术、表观遗传学技术及生物网络技术等。兹就相关技术在病证结合研究领域的应用作一综述。

1 数据挖掘技术 数据挖掘是利用统计分析和人工智能等新技术以分析数据库中的数据,寻找其规律性,提取出事先未知而潜在有用的信息。其代表方法有多元统计、聚类分析、关联分析、决策树、神经网络、贝叶斯网络和潜在结构模型等。因传统中医 证候诊断主观性强,病证原始数据的获得过程中可能混杂不规范数据或噪声数据,导致众多临床资料中隐藏着大量的信息[1],其辨证过程也缺乏客观的衡量依据,不能为科学实验提供客观诊断[2]。数据挖掘技术以其善于处理非线性复杂数据、挖掘数据内在规律而在中医证候研究中受到广泛的关注,在中医证候模型的建立方面具有一定的优势[3]。

有研究者运用数据包络分析法对中医证候进行“序列化”,抛弃以往对证候数据的无序挖掘,利用证候的发生、演变、转归等规律进行建模[4]。隐结构模型可通过客观资料的分析,揭示证候发生与共生的规则,获得复杂分类标准。而在具有先验知识的前提下,贝叶斯网络进行证候分类的正确率较高。关联规则算法在对数据进行分析,从中找到证候元素对证型判别的贡献权重,形成“证候元素-证型”诊断量表[5-7]。而且,中医“病证结合”的研究应重视以“证”为研究单位,引进微观辨证的研究成果,综合运用不同的智能算法进行数据挖掘,才能达到最佳的证候诊断效果。

2 系统生物学技术 系统生物学是以系统理论为指导,研究一个生物系统中所有组成成分(基因、蛋白质等)的构成,以及在特定条件下这些组分间相互关系的科学。系统生物学的“涌现”特性与中医的整体观异曲同工,利用组学技术检测机体的生物学物质基础,进而整合这些生物信息,进而探索和阐明机体物质组学的整体变化,这为病证结合研究提供了新的研究思路[8]。系统生物学技术主要包括基因组学技术、转录组学技术、蛋白质组学技术以及代谢组学技术等,将这些组学技术运用到病证结合研究中,得到病证相关指纹图谱,获取证候相关生物标志物,极大地推进了病证结合研究的进展。2.1 基因组学/转录组学技术

基因组学技术主要是对生物体内所有基因进行绘图、核苷酸序列分析及基因功能分析,研究基因组的表达、基因的多样性、基因组功能的阐释及蛋白质产物的功能等的技术。包括基因芯片、测序等各种高通量技术以及实时荧光PCR等定量分析技术。转录组学是功能基因组学的重要组成部分,是在整体水平上研究基因全部转录本种类、结构和功能及转录调控规律的学科。

证候作为机体对致病因素的反应,不仅与致病因素的性质和强弱有关,更与患者个体的体质因素有关,而基因组学认为基因序列的多态性及基因表达的差异又决定了个体差异,可以认为基因及其表达的改变是证的“内涵”。所以,运用基因芯片、测序等技术以发现不同证候基因序列的多态性及表达谱之间的差异,从而确定证候相关基因,有助于证候精确诊断[9]。迄今的研究显示病证的基因组学研究主要包含2个层次,即证候的单核苷酸多态性研究和证候的基因表达谱研究。

2.1.1 证候基因多态性研究 二代测序或大规模并行测序的出现,将各种分析和筛选轻松升级。技术革新使测序数据的数量和质量不断攀升。运用基因测序技术,检测不同证候患者基因序列,通过比较得出疾病相关基因多态性与证候之间的联系,有利于中医证候分型研究[10]。Zhou等[11]利用Affymetrix SNP芯片对 12个肾阳虚及3个非肾阳虚患者进行单核甘酸多态性检测,发现肾阳虚证有5处(包括DCDC5基因)发生连锁失衡单核苷酸多态性变化,并证实DCDC5基因及其旁边其他基因单核甘酸多态性与肾阳虚证有关。Li等[12]利用SNaP shot Assay研究扶正化瘀方对乙型肝炎肝硬化患者CYP1A2基因多态性的影响,结果表明扶正化瘀方对乙肝肝硬化证候组的作用与CYP1A2-G2964A位点基因多态性有关。

目前三代测序技术(即单分子测序技术)逐渐发展起来,与二代测序技术相比,单分子测序技术具有更加快速、简便、读长更长、分辨率也更高的特点,且单分子测序技术可直接对RNA进行测序,即检测细胞和组织内基因表达水平,同时对基因的结构做出分析,这会大大促进对病证基因表达谱的研究。另外,三代测序技术可检测出基因的甲基化,为病证的表观遗传调控的研究打开了一条通路[13]。

2.1.2 证候的基因表达谱研究 基因表达谱芯片是基因芯片中的一个重要分支,主要侧重于研究转录水平上基因的变化,用于阐明在疾病、药物或其他因素的干扰下,基因的表达差异情况。利用基因表达谱芯片技术,研究者可对不同状态的组织细胞内基因表达情况进行对比分析,进一步阐明基因的相互协同、抑制、互为因果等关系,并能通过分析比较这些差异表达基因,进而逐步识别决定证本质的关键基因,在基因表达的基础上阐明证候的发生、演变机制[14]。有研究运用基因表达谱芯片技术检测乙肝和肝硬化患者不同证候的差异基因表达谱,找出差异基因,获得显著成果,从分子层面上为中医“异病同证”“同病异证”的客观化提供依据[15-17]。笔者认为,运用基因表达谱芯片检测病证相关的差异表达基因,能在一定程度上揭示病证生物物质基础及其分子机制。

2.2 蛋白组学技术 蛋白质组学技术是以蛋白质组为研究对象,分析细胞内蛋白质的组成成分、表达水平与修饰状态的动态变化,了解蛋白质之间的相互作用与联系,在整体水平上研究蛋白质组成与调控的活动规律的技术。蛋白质组学动态、宏观、整体和综合特点与中医证候具有的波动性、整体性、时序性、可预测性和标志性极其相似,有利于动态的揭示同一个研究对象不同时期的变动性,更符合病证的特点[18]。常用的蛋白组学技术包括二位凝胶电泳技术、多位液相色谱技术、质谱技术及蛋白芯片技术等。

运用蛋白质组学技术对同病异证或异病同证患者的组织和细胞蛋白质进行分析研究,可揭示疾病发生发展变化过程中蛋白质的差异表达。因此,蛋白质组学技术能够成为揭示中医证候变化以及药物作用靶点物质和功能基础的重要手段,并且在此基础上可以建立疾病证候的蛋白质数据库[19]。

有研究者对子宫内膜异位症(EMT)不同证候患者增生期在位和异位内膜组织和增生期正常子宫内膜组织标本提取组织总蛋白,并通过双向电泳技术辅助激光解吸电离飞行时间质谱及蛋白质数据库检索进行蛋白质鉴定。结果显示EMT不同证候之间蛋白质组成分存在差异。推测这些差异可能是证候实质的内