神经鞘瘤的病理介绍

- 格式:docx

- 大小:4.37 KB

- 文档页数:2

神经鞘瘤的病理

肉眼观,神经鞘瘤有完整的包膜,大小不一,质实,呈圆形或结节状,常压迫邻近组织,但不发生浸润,与其所发生的神经粘连在一起。

切面为灰白或灰黄色略透明,切面可见旋涡状结构,有时还有出血和囊性变。

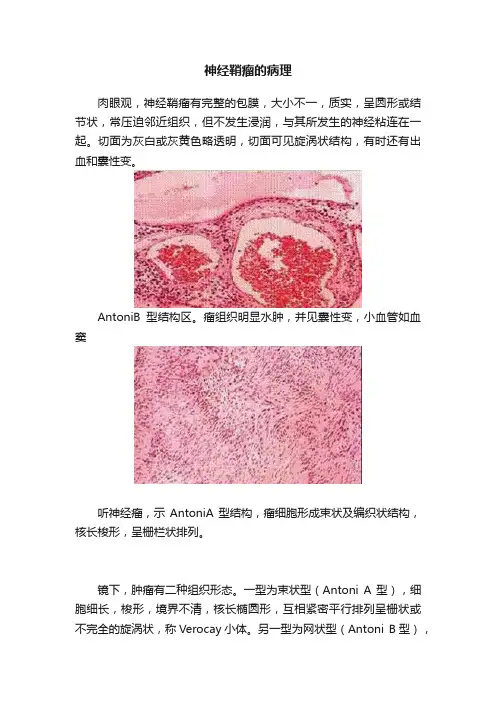

AntoniB型结构区。

瘤组织明显水肿,并见囊性变,小血管如血窦

听神经瘤,示AntoniA型结构,瘤细胞形成束状及编织状结构,核长梭形,呈栅栏状排列。

镜下,肿瘤有二种组织形态。

一型为束状型(Antoni A型),细胞细长,梭形,境界不清,核长椭圆形,互相紧密平行排列呈栅状或不完全的旋涡状,称Verocay小体。

另一型为网状型(Antoni B型),

细胞稀少,排列成稀疏的网状结构,细胞间有较多的液体,常有小囊腔形成。

以上两型结构往往同时存在于同一肿瘤中,其间有过渡形式,但多数以其中一型为主。

约10%病程较长的肿瘤,表现为细胞少,胶原纤维多,形成纤维瘢痕并发生玻璃样变,只在部分区域可见少量典型的神经鞘瘤的结构。

神经纤维瘤病理诊断标准1. 引言1.1 背景神经纤维瘤是一种常见的肿瘤,起源于周围神经鞘细胞或神经纤维的肿瘤。

神经纤维瘤可以发生在全身各个部位,包括皮肤、软组织、神经鞘和内脏器官等。

这种肿瘤在不同部位和类型之间存在差异,临床表现也各有不同。

神经纤维瘤的病理学研究对于疾病的诊断和治疗具有重要意义。

通过深入了解神经纤维瘤的病理学特点,医生可以更准确地进行诊断,并采取有效的治疗措施。

建立神经纤维瘤病理诊断标准对于提高疾病诊断的准确性和一致性至关重要。

在本文中,我们将重点介绍神经纤维瘤的病理学特点、诊断要点、组织学表现、免疫组化染色和分子生物学检测等方面的内容,同时探讨神经纤维瘤病理诊断标准的重要性以及未来研究的方向。

希望可以为临床医生和研究者提供参考,促进神经纤维瘤病理学的研究和诊断水平的提升。

1.2 目的神经纤维瘤是一种常见的良性肿瘤,通常发生在末梢神经或中枢神经系统周围的神经纤维中。

虽然神经纤维瘤通常是良性的,但在一些情况下也可能出现恶性转化。

准确诊断神经纤维瘤对于患者的治疗和预后非常重要。

本文旨在探讨神经纤维瘤病理诊断标准的制定及其重要性。

通过对神经纤维瘤的病理学特点、诊断要点、组织学表现、免疫组化染色和分子生物学检测等方面进行综合分析,以明确神经纤维瘤的诊断标准并为临床医生提供准确、快速和可靠的诊断依据。

我们的目的是希望通过建立统一的神经纤维瘤病理诊断标准,提高神经纤维瘤的诊断水平和准确性,为患者的治疗和管理提供更好的支持。

我们也希望为未来的研究方向提供参考,促进神经纤维瘤诊断和治疗领域的进一步发展和创新。

神经纤维瘤病理诊断标准的制定将对促进临床实践和科研工作产生积极的影响,有助于提高医疗水平和服务质量。

2. 正文2.1 神经纤维瘤病理学特点神经纤维瘤是一种良性肿瘤,由神经鞘细胞产生。

其病理学特点包括良性生长、常见于周围神经、通常为单发性、形态多样性和组织学异质性等。

在镜下观察中,神经纤维瘤呈现出松散或致密的编织模式,其中包含典型的纤维母细胞和色素细胞。

临床与实验病理学杂志J CHn Exp Pathol202、Fed;37(6)-265•网络出版时间:202、-6-2511:29网络出版地址/tt p s://UU net/Ucms/demil/34.1273.r.00614222.1626.417.html 肢体富于细胞性神经鞘瘤8例临床病理分析谢乐,毛荣军,莫超华,徐园园,韩福兰摘要:目的探讨肢体富于细胞性神经鞘瘤(ce/uar schwannoma,CS)的临床病理特征。

方法回顾性分析8例肢体CS的临床资料、病理学形态及免疫表型等,并复习相关文献。

结果肢体CS好发于中青年男性,下肢以足部多见,上肢多见于手臂屈侧,表现为境界清晰的皮下结节,镜下具有假肉瘤样形态改变:密集丰富的梭形瘤细胞内夹杂深染粗糙的奇异核细胞。

瘤组织SD02、SOX12均弥漫强阳性, H3K27MeC散在阳性,KiW7增殖指数1%~2%。

结论肢体CS是一种罕见的形态学具有假恶性特征,而生物学行为良善的体表肿瘤,结合临床特点、掌握其特征性的组织学形态及免疫组化标记可作出正确诊断,其病理鉴别诊断尤为重要。

保护神经干功能的同时完整切除肿瘤,可取得良好的预后。

关键词:富于细胞型神经鞘瘤;肢体;临床病理;鉴别诊断中图分类号:R732.06文献标志码:A文章编号:102、-7329(2261)26-0205-23dol:12.13315/di.cjcep.6061.46.417富于细胞性神经鞘瘤(ce/uar schwannoma,CS)属于少见的神经源性良性肿瘤,为神经鞘瘤的亚型之一,大多位于 腹膜后、盆腔等深部软组织,位于肢体的病例少见,由于临床及影像学表现不特异,形态学具有假肉瘤样特征,发生于肢体时易与好发于相关部位的梭形细胞肿瘤混淆,甚至过诊为恶性病变。

本文收集8例肢体CS并复习相关文献,分析其接受日期:2926-99-92基金项目:广东省佛山市十三五重点专科项目t FSZDZK155018-作者单位:广东省佛山市中医院病理科,佛山523006作者简介:谢乐,女,硕士,副主任医师。

椎管神经鞘瘤的MRI特点及病理表现目的评价磁共振成像(以下简称MRI)检查对椎管神经鞘瘤的诊断价值。

方法收集16例有完整磁共振检查病例资料确诊为椎管神经鞘瘤的患者,整理该病例的磁共振特点及病理表现。

结果16例椎管神经鞘瘤的MRI对脊柱神经鞘肿瘤的诊断中,T1WI呈等或稍低信号、T2信号高于脊髓、增强为均匀强化8个肿瘤,病理证实为实质性肿瘤;T1、T2WI整个信号强度与CSF相似、增强为环状强化3个肿瘤,病理为囊性肿瘤;T1、T2信号强度不均匀、增强呈环状和肿块状强化5个肿瘤,病理为囊、实性肿瘤。

结论椎管神经鞘瘤的MRI表现分为3型能客观地反映其病理特征,更有助于与很少囊变、多数表现为与脊髓呈等信号的脊膜瘤鉴别。

MRI对脊柱神经鞘瘤的定位、定性诊断及鉴别诊断具有重要的价值。

标签:椎管神经鞘瘤;磁共振技术;诊断神经鞘瘤起源于神经鞘的施万细胞,好发于四肢,也可见于其他少见部位。

当神经鞘瘤发生于脊柱椎管,或表现不典型时,诊断上存在一定的困难。

神经鞘瘤以神经鞘膜细胞成分为主,通常是孤立病灶,不包绕邻近的神经根。

在一般人群中,神经鞘瘤是脊椎内较常见的病灶,占所有脊柱内肿块的16%~30%[1]。

发病部位按发病率从高到低排序依次为颈椎、磁共振影像学及病理表现特点,以进一步认识本病,提高诊断的准确率。

1 资料与方法1.1一般资料回顾分析本院及武汉同济医院2009年3月~2014年6月经病理证实为椎管神经鞘瘤的16例患者完整磁共振检查资料及病理资料。

男12例,女4例,年龄17~54岁,平均年龄39.5岁。

1.2方法所有患者均采用GE公司的光纤1.5T optima MR360超导MR扫描机检查。

16例均作了常规矢状位T1WI和T2WI、横轴位T1WI、冠状位STIR 压脂扫描。

16例作了Gd-DTPA增强后的矢状、横轴和冠状位T1WI扫描。

2 结果颈段神经鞘瘤6个(图1A、B),胸段7个、腰段2个,骶椎1个。

13个位于髓外硬膜下呈椭圆形或短棒状的肿块(图1C、D、E),3个位于硬膜内外呈哑铃状。

迷离瘤的概念迷离瘤是一种较少见的肿瘤类型,也称为神经鞘瘤。

它是一种来自神经鞘细胞的良性肿瘤,通常发生在神经鞘的周围。

迷离瘤可以发生在全身的任何部位,但最常见的部位是脊柱和周围神经。

迷离瘤的正式名称源于其特殊的病理学特征。

病理学上,迷离瘤的特征是肿瘤细胞的排列较为错乱,呈现出“迷离”或混乱的生长模式。

这种生长模式与正常的组织排列相比较不规则,从而得名为“迷离瘤”。

迷离瘤的起源可以追溯到胚胎发育过程中生成神经鞘的细胞。

在正常情况下,这些神经鞘细胞会分化为神经元(传递神经冲动的细胞)或神经胶质细胞(提供维护和支持神经元的细胞)。

然而,在迷离瘤中,这些细胞未能正常发育或分化,而是形成了肿瘤样的组织。

迷离瘤可能是先天性的,即在出生前就已经存在,或者它们可能是后天形成的。

在某些情况下,迷离瘤可能发生在神经鞘发育异常的遗传疾病中。

迷离瘤也可能与其他遗传异常、染色体异常或突变有关,但确切的病因尚不清楚。

迷离瘤的症状和表现可以有很大的变异性,取决于肿瘤的位置和大小。

某些迷离瘤可能是无症状的,只是偶然发现。

然而,当迷离瘤发生在压迫神经或周围组织时,它们可能引起一系列症状,包括疼痛、感觉异常、运动功能障碍以及神经功能缺陷。

有时,迷离瘤可能还伴随有神经纤维肿胀,导致疼痛或刺痛感。

迷离瘤的诊断通常需要进行多种检查和测试。

临床医生可能会通过进行神经系统检查和收集患者病史等方式来了解病情。

此外,影像学检查,如X射线、MRI (磁共振成像)或CT扫描,可以帮助医生确定迷离瘤的位置、大小和周围组织的受压情况。

最终,进行组织活检是确诊迷离瘤的黄金标准,通过检查组织标本中的异常细胞和病理学特征,可以排除其他可能的诊断。

对于迷离瘤的治疗,选择的方法取决于多种因素,包括肿瘤的大小、位置、症状的严重程度以及患者的整体健康状况。

通常情况下,如果迷离瘤是无症状的,医生可能会采取观察和等待的方式,定期监测肿瘤的生长情况。

如果迷离瘤引起了症状或对周围组织造成了严重压迫,可能需要手术切除肿瘤。

神经鞘瘤有哪些症状?*导读:本文向您详细介绍神经鞘瘤症状,尤其是神经鞘瘤的早期症状,神经鞘瘤有什么表现?得了神经鞘瘤会怎样?以及神经鞘瘤有哪些并发病症,神经鞘瘤还会引起哪些疾病等方面内容。

……*神经鞘瘤常见症状:单发性坚实性结节、运动功能障碍、感觉障碍、声音嘶哑*一、症状:好发于四肢,尤其是下肢。

亦可见于头、颈、面、胃、腹腔后及后纵隔等。

颅内、椎管内也不太少见。

生长缓慢的无痛性肿物。

圆形或卵圆形,质地坚韧,如过大者由于瘤体内发生液化可呈囊性,也可穿刺抽出红褐色液体。

肿物能随神经轴向两则摆动而不能上下移动,源于感觉神经者可有压痛和放射痛;源于面神经者会出现面肌抽搐;源于迷走神经者可有声音嘶哑;源于交感神经者可出现霍诺(Horner)综合症等。

1.坚实结节为真皮或皮下组织内单个或多个坚实结节,呈圆形或卵圆形,直径通常不超过2~4cm,可推动(图1)。

性质柔软或坚实,颜色粉红或淡黄色,可有或无疼痛。

偶尔损害呈多发性,可见于Ⅰ型神经纤维瘤病或独立发生,与Ⅰ型神经纤维瘤病无关。

但多发性损害常与Ⅱ型神经纤维瘤病伴发。

独立型可为先天性或为迟发性。

可散发或呈家族性。

临床上表现为3种外观,即高起圆屋顶形结节,淡褐色硬结性斑疹和多发性丘疹融合成2~100mm的斑块。

丛状神经鞘瘤(plexiform schwannomas)可为单发性或多发性损害,局限性或泛发性,发生于真皮或皮下组织。

可单独发生或与Ⅰ型、Ⅱ型神经纤维瘤病或多发性神经鞘瘤伴发。

神经鞘瘤的另一亚型为沙样瘤型与Carney综合征的斑状色素沉着,黏液瘤和内分泌活性过度伴发,可发生恶性亚型,为与Ⅰ型神经纤维瘤病伴发的单发性损害。

或在某些病例中与色素性干皮病伴发。

2.酸麻感一般无自觉症状,但触之有酸麻感。

体积增大时常伴有放射样疼。

3.感觉及运动障碍如肿瘤显著压迫神经时,可出现感觉及运动障碍。

根据临床表现,皮损特点,组织病理特征性免疫组化即可诊断。

本病临床上很难作出诊断,确诊需做活检。

神经鞘瘤是怎么回事?

*导读:本文向您详细介绍神经鞘瘤的病理病因,神经鞘瘤主要是由什么原因引起的。

*一、神经鞘瘤病因

*一、发病原因

神经鞘瘤起源于施万细胞。

虽然有一些关于神经瘤病因的推测,但直到现在还没有完全找到真正的诱发因素。

目前最倾向的原因是:肿瘤抑制基因缺失。

*二、发病机制

肿瘤具有完整的包膜,切面可呈淡红、灰白或黄色。

有时可见由变性而形成的囊肿,内含血性液体。

镜下见瘤实质主要由神经鞘细胞构成,偶见成熟神经节细胞和神经干参与。

根据组织结构特点可分为致密型和网状型两种。

1.致密型(Antoni甲型) 有下列特点:施万细胞通常呈窦状或束条状排列,有细的结缔组织纤维;胞核有呈栅栏状排列倾向,并与无核区相间。

2.网状型(Antoni乙型) 施万细胞排列疏散紊乱,间质水肿。

可见基质黏液变性形成多个小囊肿,小囊肿可相互融合形成大囊腔,腔内充满液体。

瘤体内可见较多的肥大的细胞。

肿瘤内血管

丰富,尤其是疏松网状区,血管壁薄,伴有血栓形成及出血。

*温馨提示:以上就是对于神经鞘瘤病因,神经鞘瘤是由什么原因引起的相关内容叙述,更多有关神经鞘瘤方面的知识,请继续关注疾病库,或者在站内搜索“神经鞘瘤”找到更多扩展内容,希望以上内容可以帮助到您!。

6例神经鞘瘤临床病理分析作者:董美秀来源:《中国医学创新》2011年第16期作者单位:030002 太原市第二人民医院通讯作者:董美秀【摘要】目的探索神经鞘瘤的临床及病理特征。

方法回顾性分析6例神经鞘瘤的临床资料、病理特征、免疫组化结果。

结果神经鞘瘤可发生于身体任何部位的神经干或神经根,通常无症状,但有时伴有疼痛及压痛;镜检有两种组织构象:(1)束状型(A型),细胞呈梭形,境界不清,核呈梭形或卵圆形,排列呈栅栏状或不完全的旋涡状,后者称 Verocay小体;(2)网状型(B型),细胞稀少,排列呈稀疏的网状结构,细胞间有较多的液体,常有小囊腔形成。

免疫组化显示:S100(+),GFAP(+),CD34(+),CD117(-),SMA (-),desmin(-)。

结论神经鞘瘤多为良性肿瘤,结合临床症状、好发部位、病理学特点和免疫组化可以诊断。

【关键词】神经鞘瘤;临床;病理特征;免疫组化;鉴别诊断神经鞘瘤又称施万细胞肿瘤(schwannoma),是周围神经中常见的良性肿瘤,好发于脊髓和脑,在四肢、颈等部位大神经也较多见,而发生于消化道及腹腔者少见。

临床表现无特异性,术前很难准确诊断,误诊率高,本文通过笔者所在医院收治的6例神经鞘瘤的临床病理情况,结合文献对神经鞘瘤的诊断治疗做一分析。

1 资料与方法1.1 一般资料本组6例,男性4例,女性2例,年龄20~40岁,19岁以下者1例,60岁以上者1例。

发病6个月确诊1例,发病2年以上确诊4例,6年以上确诊1例。

1.2 患病部位神经鞘瘤可单发或多发于身体任何部位的神经干或神经根。

脑神经鞘瘤主要发生在听神经的前庭、小脑桥脑角和三叉神经等部位。

神经鞘瘤是椎管内最常见的肿瘤,其发生率约占椎管内肿瘤的25%~30%[1],发生于周围神经的神经鞘瘤多见于四肢屈侧大神经干。

1.3 临床表现本瘤生长缓慢,病程可达20年以上,平均3.5年,一般无自觉症状,少数有局部触痛、压痛或沿神经的放射痛、麻痹感[2]。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

神经鞘瘤的病理介绍

导语:神经鞘瘤的患者多发于30-40的中年人,没有性别的差异。

神经鞘瘤一般为良性肿瘤,一般患者皮肤上有咖啡色素斑沉着及多发性小结节肿瘤,患者

神经鞘瘤的患者多发于30-40的中年人,没有性别的差异。

神经鞘瘤一般为良性肿瘤,一般患者皮肤上有咖啡色素斑沉着及多发性小结节肿瘤,患者一般会出现走路不稳,动作不协调等小脑性共济失调症状早期症状一般表现为眩晕伴有耳鸣或者耳聋,耳聋症状一般会持续数年甚至数十年。

发病机理:普遍认为此种肿瘤是一种神经鞘的肿瘤,但究竟是起源于Schwann细胞,还是起源于神经鞘的成纤维细胞,尚有争论。

可以自然发生,也可能为外伤或其它刺激的结果。

本病也可与多发性神经纤维瘤伴发。

病理变化:此肿瘤经常有包膜,柔软或可有波动感,在刚切除的肿瘤具有完整包膜者呈淡红、黄或珍珠样灰白色,切面常可见变性所引起的囊肿,其中有液体或血性液体。

极少数肿瘤为纤维性,故质地较硬。

镜检可见包膜内肿瘤组织表现有明显变异,通常分为Antoni甲型及乙型两种。

甲型者有下列特点:①Schwann细胞通常排列成窦状或脑回状的束条,伴有细结缔组织纤维;②核有排列成栅栏状的倾向,同时与无核的区域相间。

此点颇有特征性。

此处肿瘤细胞核及纤维的排列形式表现为器官样结构,提示其组织来源可能为聚集的触觉小体,故有时称为Verocay小体。

乙型组织则为疏松的Schwann细胞,排列紊乱,结缔组织呈细网状。

此型组织可变性而形成小囊肿,融合可成大囊腔,其中充满液体。

此种肿瘤的另一特点是在许多血管周围有一层厚的胶原纤维鞘。

此预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。