测量物体运动的速度

- 格式:ppt

- 大小:1.65 MB

- 文档页数:16

物理实验测量速度的方法速度是物理学中一个重要的概念,用于描述物体在单位时间内变化的位置。

准确测量速度对于研究物体的运动特性以及推导公式、探索规律等方面都具有重要意义。

在物理实验中,有多种方法可以用来测量速度,下面将介绍几种常见的方法及其原理。

一、位移和时间法位移和时间法是一种常用的测量速度的方法。

它的原理很简单,只需要测量物体在一段时间内的位移,并与该时间段相除,即可得到平均速度。

这种方法适用于测量匀速运动的速度。

实验步骤:1. 准备一个直线轨道,并在轨道上选择两个固定的位置点A和B。

2. 将测量物体放置在A点,并记录下开始时刻的时间t1。

3. 启动计时器,让物体沿轨道运动到B点,并记录下到达B点时的时间t2。

4. 计算位移Δx = AB的距离。

5. 计算速度v = Δx / (t2 - t1)。

二、利用弹射法测速弹射法是一种精确测量速度的方法,可以用于测量较高速度的物体。

它基于牛顿第二定律的原理,即物体受到的作用力与加速度成正比。

实验步骤:1. 准备一个弹射器,以及一些小球。

2. 将小球放入弹射器中,并将弹射器调整成适当的角度。

3. 发射小球,并同时计时。

4. 测量小球击中目标的距离x。

5. 根据牛顿第二定律 F = ma,将小球的重力和弹射器对小球的推力进行分析,可以得到速度v = sqrt(2gx)。

三、用光栅法测速光栅法是一种利用光的衍射原理测量速度的方法。

它可以精确测量物体的瞬时速度,适用于快速变化的运动。

实验步骤:1. 准备一个光栅和一个高速相机。

2. 将光栅放置在实验区域中,确保物体经过光栅时能够造成明显的光强变化。

3. 使用高速相机拍摄光栅运动的过程。

4. 根据光栅上的条纹变化和相机拍摄的时间间隔,可以测量出物体通过光栅的时间。

5. 根据光栅的空间周期和通过光栅的时间,可以计算出物体的瞬时速度。

总结:以上介绍了三种常见的物理实验测量速度的方法,分别是位移和时间法、弹射法和光栅法。

速度和加速度的测量方法速度和加速度是物体运动的两个重要参数,对于研究物体的运动过程和分析物体的力学性质具有重要意义。

本文将介绍几种常用的测量速度和加速度的方法。

一、测量速度的方法1. 实验测量法实验测量法是通过实际操作进行测量的方法,常用的实验设备有计时器、测量器等。

以下介绍两种实验测量速度的方法。

(1)距离法通过测量物体在一定时间内移动的距离来计算速度。

具体操作步骤为:选取一定的距离,记录物体从起点到终点所用的时间,然后根据公式 v = S / t,计算得到速度。

(2)光电门法光电门法是利用光电门设备进行速度测量的方法。

光电门设备包括发光器和接收器,物体经过光电门时会遮挡光线,接收器会产生电信号,根据接收到信号的时间间隔可以计算速度。

2. 数学计算法数学计算法是通过对物体的运动进行数学建模,应用数学公式进行计算得到速度的方法。

以下介绍两种数学计算速度的方法。

(1)平均速度公式平均速度是指物体在一段时间内移动的距离与所用时间的比值。

平均速度公式为v = ΔS / Δt,其中ΔS为物体在时间Δt内移动的距离。

(2)瞬时速度公式瞬时速度是指物体在某一时刻的瞬间速度,可以通过求导数得到。

瞬时速度公式为 v = ds / dt,其中ds为物体在时间dt内移动的微小距离。

二、测量加速度的方法1. 实验测量法实验测量法是通过实际操作进行测量的方法,常用的实验设备有计时器、测量器等。

以下介绍两种实验测量加速度的方法。

(1)自由落体法自由落体法是通过测量物体在自由下落过程中的加速度来计算加速度。

具体操作步骤为:使物体自由下落,记录物体在不同时间点的速度,根据公式 a = (v - u) / t,计算得到加速度。

(2)撞击法撞击法是通过测量物体在撞击过程中的时间和速度来计算加速度。

具体操作步骤为:将一个运动物体与另一个静止物体发生碰撞,记录撞击前后物体的速度和时间,根据公式 a = (v - u) / t,计算得到加速度。

物理实验测量速度物理实验中,测量速度是非常重要的内容之一。

本文将介绍几种常见的物理实验方法,以及如何准确测量速度。

实验一:简单的直线运动测速实验在直线运动中,我们可以使用简单的实验方法来测量物体的速度。

实验材料:- 平滑的台面- 测量尺- 计时器实验步骤:1. 将台面平放于水平地面上,确保其稳定性。

2. 在台面上选择一个固定的起始点和终止点。

3. 将物体放置于起始点,使其处于静止状态。

4. 使用计时器,在物体经过终止点时开始计时,并在物体再次回到起始点时停止计时。

5. 使用测量尺测量起始点和终止点之间的距离。

6. 计算速度:速度 = 距离 / 时间。

实验二:自由落体测速实验自由落体是指物体只受重力作用下坠的运动。

下面介绍如何测量自由落体的速度。

实验材料:- 一个垂直下落的物体- 计时器实验步骤:1. 确保实验环境中没有其他外力的干扰。

2. 将物体从固定的起始高度释放。

3. 使用计时器,在物体开始下落时开始计时,并在物体触地时停止计时。

4. 计算速度:速度 = 下落距离 / 时间。

实验三:摆钟测速实验摆钟是一种周期性运动,可以通过测量摆动的周期来计算速度。

实验材料:- 一根具有一定长度的线或绳子- 一个重物(如铅锤)实验步骤:1. 将线或绳子固定在一个支点上,并将重物系于其下端。

2. 将重物拉至一侧,放手使其摆动起来。

3. 使用计时器,开始计时当摆动达到最大位移到任一侧时,并在摆动回到同一侧时停止计时。

4. 计算速度:速度 = 摆动的角度 / 时间。

通过以上三种实验方法,我们可以准确地测量物体的速度。

在进行实验时,我们需要注意的是确保实验环境的稳定性,以及准确记录测量数据。

只有在采取正确的实验方法并进行精确的测量后,才能得到准确的速度数据,使实验结果更加可靠。

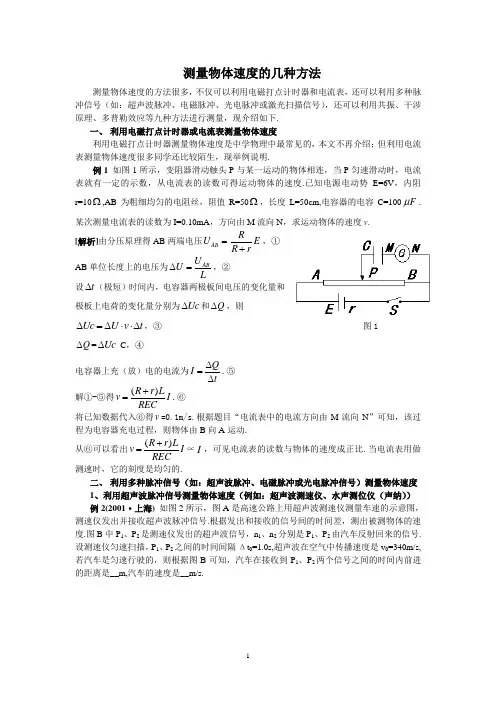

1 测量物体速度的几种方法测量物体速度的方法很多,不仅可以利用电磁打点计时器和电流表,还可以利用多种脉冲信号(如:超声波脉冲、电磁脉冲、光电脉冲或激光扫描信号),还可以利用共振、干涉原理、多普勒效应等九种方法进行测量,现介绍如下.一、 利用电磁打点计时器或电流表测量物体速度利用电磁打点计时器测量物体速度是中学物理中最常见的,本文不再介绍;但利用电流表测量物体速度很多同学还比较陌生,现举例说明.例1 如图1所示,变阻器滑动触头P 与某一运动的物体相连,当P 匀速滑动时,电流表就有一定的示数,从电流表的读数可得运动物体的速度.已知电源电动势E=6V ,内阻r=10Ω,AB 为粗细均匀的电阻丝,阻值R=50Ω,长度L=50cm,电容器的电容C=100F μ.某次测量电流表的读数为I=0.10mA ,方向由M 流向N ,求运动物体的速度v .[解析]由分压原理得AB 两端电压AB U =R E R r +,① AB 单位长度上的电压为AB U U L∆=,② 设t ∆(极短)时间内,电容器两极板间电压的变化量和极板上电荷的变化量分别为Uc ∆和Q ∆,则Uc U v t ∆=∆⋅⋅∆,③ 图1Q ∆=Uc ∆·C ,④ 电容器上充(放)电的电流为Q I t ∆=∆.⑤ 解①-⑤得()R r L v I REC+=.⑥ 将已知数据代入⑥得v =0.1m/s.根据题目“电流表中的电流方向由M 流向N ”可知,该过程为电容器充电过程,则物体由B 向A 运动.从⑥可以看出()R r L v I REC+=∝I ,可见电流表的读数与物体的速度成正比.当电流表用做测速时,它的刻度是均匀的.二、 利用多种脉冲信号(如:超声波脉冲、电磁脉冲或光电脉冲信号)测量物体速度1、利用超声波脉冲信号测量物体速度(例如:超声波测速仪、水声测位仪(声纳)) 例2(2001·上海) 如图2所示,图A 是高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号.根据发出和接收的信号间的时间差,测出被测物体的速度.图B 中P 1、P 2是测速仪发出的超声波信号,n 1、n 2分别是P 1、P 2由汽车反射回来的信号.设测速仪匀速扫描,P 1、P 2之间的时间间隔Δt 0=1.0s,超声波在空气中传播速度是v 0=340m/s,若汽车是匀速行驶的,则根据图B 可知,汽车在接收到P 1、P 2两个信号之间的时间内前进的距离是__m,汽车的速度是__m/s.。

测量物体的位移和速度物体的位移和速度是物理学中重要的概念,在很多领域都有广泛的应用。

测量物体的位移和速度可以帮助我们更好地理解物体的运动规律,并为科学研究和工程实践提供有力支持。

本文将介绍一些常见的物体位移和速度测量方法,并讨论它们的原理和应用。

一、位移的测量方法1. 直尺法直尺法是测量物体位移最简单常用的方法之一。

它适用于物体的直线运动,并假设物体在运动过程中保持直线运动路径。

测量时,只需将直尺与物体的参考位置和末位置对齐,读取直尺上的位移数值即可得到物体的位移量。

然而,直尺法对于曲线运动或运动过程中的方向变化无法准确测量,因此在一些复杂情况下并不适用。

2. 高精度测距仪法高精度测距仪是一种利用电子测量技术测量物体位移的设备,具有高精度和灵活性的特点。

它可通过测量物体运动过程中的时间和速度来计算位移。

一种常用的高精度测距仪是激光测距仪,它利用激光束测量物体与测距仪之间的距离。

该方法适用于较长距离的位移测量,且可以实时测量运动物体的位移变化。

3. 光电测量法光电测量法常用于测量物体的短距离位移。

它利用光电编码器或光电门等装置,通过测量光源被物体遮挡的时间来计算位移。

该方法具有快速、精确的特点,广泛应用于机械加工、自动控制等领域。

二、速度的测量方法1. 平均速度法平均速度法是一种简单易行的测量物体速度的方法。

它通过测量物体在一段时间内的位移与时间的比值来计算速度。

公式为:速度=位移/时间。

然而,平均速度法只能得到物体在整个时间段内的平均速度,无法反映物体速度变化的细节。

2. 瞬时速度法瞬时速度法是一种能够准确测量物体速度变化的方法。

它通过测量物体在某一瞬间的位移与时间的比值来计算速度。

对于直线运动,可以通过微分法求得瞬时速度的导数形式。

对于曲线运动,需采用微元法进行计算。

瞬时速度法在研究物体运动规律和分析速度变化时具有重要应用价值。

3. 高速摄影法高速摄影法是一种通过连续拍摄物体运动图像来测量物体速度的方法。

测量速度的18种方法新课程改革的推进和高考改革的不断深入,高考命题更加注重新课程理念的领航作用,“考试容要实现与高中新课程容的衔接,进一步贴近时代、贴近社会、贴近考生实际,注重对考生运用所学知识分析问题、解决问题能力的考查。

”这是适应新课程改革的新考试观的核心容,这更是新高考的命题方向。

从近年高考命题来看,试题越来越体现这一新考试观的核心容。

而这一类问题的选材灵活,立意独特新颖,要求考生能从物理情境中研究对象和物理过程,建立物理模型,利用相应的规律来解决实际问题。

速度是描述物体运动快慢的物理量,在日常生活、社会实践和科学实验中,需要对某些物体的速度进行测量,如交通车辆的速度,子弹的速度,流体的流速,声、光的传播速度等等,那么速度测量方法有几种方法呢?笔者对此作了归纳总结如下,以培养学生创造性思维和发散性思维能力。

1.利用计时器测速度利用电磁打点计时器(电火花计时器)在与运动物体相连的纸带上打点(孔)以记录运动物体在不同时刻的位置,用刻度尺测出纸带某点与相邻点(计数点)间的距离,利用计算得出匀变速直线运动物体的速度。

例1(09·理基卷-18)“研究匀变速直线运动”的实验中,使用电磁式打点计时器(所用交流电的频率为50Hz),得到如图1所示的纸带。

图中的点为计数点,相邻两计数点间还有四个点未画出来,下列表述正确的是A.实验时应先放开纸带再接通电源B.(S6一S1)等于(S2一S1)的6倍C.从纸带可求出计数点B对应的速率D.相邻两个计数点间的时间间隔为0.02s解析:在“研究匀变速直线运动”的实验中,实验时应先接通电源再放开纸带,A错.根据相等的时间间隔通过的位移有,可知(S6一S1)等于(S2一S1)的5倍,B错.根据B点为A与C的中间时刻点有,C对.由于相邻的计数点之间还有4个点没有画出,所以时间间隔为0.1s,D错.点评:利用方法测定匀变速直线运动物体的速度在力学实验中经常用到,提醒考生要掌握此方法。

测量物体运动的速度教案教案标题:测量物体运动的速度一、教学目标:1. 理解速度的概念,并能够用正确的单位进行测量和表示。

2. 掌握测量物体速度的方法,包括使用简单的工具和运动学公式。

3. 能够分析和解释速度对物体运动的影响。

二、教学准备:1. 教学工具:计时器、测量尺、直线距离标志。

2. 实验器材:小车、光电门、纸带。

三、教学过程:引入:1. 利用一个简单的实例,引发学生对速度的思考,例如:小明骑自行车从学校到家用了多长时间?如果他骑行的距离是10公里,那么他的速度是多少?概念讲解:2. 解释速度的概念:速度是物体在单位时间内所移动的距离。

速度的单位是米每秒(m/s)。

3. 引导学生思考速度与距离、时间的关系:速度 = 距离÷ 时间。

4. 介绍速度的方向概念:速度是一个矢量量,除了大小,还有方向。

测量速度的方法:5. 演示使用计时器和测量尺测量速度的方法:a. 在一条直线上标出起点和终点,并测量两点间的距离。

b. 使用计时器测量物体从起点到终点所用的时间。

c. 计算速度:速度 = 距离÷ 时间。

实验活动:6. 将学生分成小组,每组提供一个小车、光电门和纸带。

7. 学生安装光电门和纸带,调整光电门的位置,使其能够准确记录小车通过的时间。

8. 学生在直线上设置起点和终点,并使用纸带记录小车通过的时间。

9. 学生测量起点和终点之间的距离,并计算小车的速度。

10. 学生交流实验结果,并对速度的影响因素进行讨论。

拓展活动:11. 引导学生思考其他测量速度的方法,例如使用速度计或GPS。

12. 提出问题,让学生分析速度对物体运动的影响,例如:速度越大,物体运动的时间会变化吗?为什么?四、教学总结:总结速度的概念和计算方法,强调速度是一个矢量量,并能够用正确的单位进行测量和表示。

回顾实验活动的结果,让学生思考速度对物体运动的影响。

五、作业:要求学生回答一些与速度相关的问题,例如:如果一个人以每小时10公里的速度行走,他需要多长时间才能走完20公里的路程?。

测量速度的18种方法新课程改革的推进和高考改革的不断深入,高考命题更加注重新课程理念的领航作用,“考试内容要实现与高中新课程内容的衔接,进一步贴近时代、贴近社会、贴近考生实际,注重对考生运用所学知识分析问题、解决问题能力的考查。

”这是适应新课程改革的新考试观的核心内容,这更是新高考的命题方向。

从近年高考命题来看,试题越来越体现这一新考试观的核心内容。

而这一类问题的选材灵活,立意独特新颖,要求考生能从物理情境中研究对象和物理过程,建立物理模型,利用相应的规律来解决实际问题。

速度是描述物体运动快慢的物理量,在日常生活、社会实践和科学实验中,需要对某些物体的速度进行测量,如交通车辆的速度,子弹的速度,流体的流速,声、光的传播速度等等,那么速度测量方法有几种方法呢?笔者对此作了归纳总结如下,以培养学生创造性思维和发散性思维能力。

1.利用计时器测速度利用电磁打点计时器(电火花计时器)在与运动物体相连的纸带上打点(孔)以记录运动物体在不同时刻的位置,用刻度尺测出纸带某点与相邻点(计数点)间的距离,利用计算得出匀变速直线运动物体的速度。

例1(09·广东理基卷 -18)“研究匀变速直线运动”的实验中,使用电磁式打点计时器(所用交流电的频率为50Hz),得到如图1所示的纸带。

图中的点为计数点,相邻两计数点间还有四个点未画出来,下列表述正确的是A.实验时应先放开纸带再接通电源B.(S6一S1)等于(S2一S1)的6倍C.从纸带可求出计数点B对应的速率D.相邻两个计数点间的时间间隔为0.02s解析:在“研究匀变速直线运动”的实验中,实验时应先接通电源再放开纸带,A错.根据相等的时间间隔内通过的位移有 ,可知(S6一S1)等于(S2一S1)的5倍,B错.根据B点为A与C的中间时刻点有 ,C对.由于相邻的计数点之间还有4个点没有画出,所以时间间隔为0.1s,D 错.点评:利用方法测定匀变速直线运动物体的速度在力学实验中经常用到,提醒考生要掌握此方法。

速度与位移的测量方法测量物体的速度和位移是物理实验中非常重要的一项内容。

在科学研究和实际应用中,我们经常需要对物体的运动轨迹进行测量和分析。

本文将介绍几种常用的速度和位移测量方法。

一、直接测量法直接测量法是最简单直接的一种测量方法,即通过直接观察和测量物体在运动过程中所经历的位移。

这种测量方法适用于运动速度较慢、轨迹较简单的物体,比如日常生活中的行人、小车等。

一般来说,直接测量法的精度相对较低,因为人眼的反应速度和观察精度有限。

因此,在科学实验和工程应用中,我们常常采用更精确的测量方法。

二、时间法测速法时间法测速法是利用物体运动过程中所经历的时间和位移之间的关系来计算速度的测量方法。

这种方法基于一个简单的公式:速度等于位移除以时间。

因此,我们只需要在物体运动的起点和终点分别记录时间,再计算出位移,即可得到物体的平均速度。

时间法测速法适用于运动速度较快、轨迹较复杂的物体,比如汽车、火车等。

但是需要注意的是,时间法测速法只能得到物体的平均速度,并不能精确地反映其瞬时速度的变化情况。

三、图像分析法图像分析法是一种基于摄影、摄像技术的测量方法,可以用于测量物体的速度和位移。

通过记录物体在不同时刻的位置,并结合时间信息,可以绘制出物体的运动轨迹曲线。

然后,利用曲线的斜率和曲率等参数,可以分析物体的速度和位移变化规律。

图像分析法具有高精度和高实时性,在科研和工程实践中得到广泛应用。

例如,通过视频记录汽车的行驶过程,可以准确测量其速度和位移,为交通管理和车辆控制提供依据。

四、传感器测量法随着科技的进步和仪器设备的发展,传感器成为速度和位移测量中不可或缺的工具。

传感器测量法通过安装速度传感器或位移传感器在物体上,实时记录物体的位置和时间信息,从而精确测量其速度和位移。

传感器测量法具有高精度、高灵敏度和高实时性的特点,广泛应用于科学研究、工程设计和生产制造等领域。

比如,加速度传感器可以测量物体的加速度和速度,位移传感器可以测量物体的位移和位移变化率。

测量物体的速度在物理学中,测量物体的速度是一个重要的实验和研究领域。

了解和准确测量物体的速度对于理解运动和相对性原理等基本概念具有重要意义。

本文将介绍如何测量物体的速度以及相关的物理实验和方法。

一、定义和基本概念物体的速度是指物体在单位时间内所移动的距离。

速度可以用公式表示为:速度(v)=位移(Δx)/时间(Δt)。

其中,位移是物体从某一点到另一点的距离,时间是物体从一个位置到另一个位置所花费的时间。

二、测量物体速度的方法1. 平均速度法在实验中,我们通常使用平均速度法来测量物体的速度。

这种方法基于物体在固定时间内所移动的距离。

首先,我们需要选择一个合适的时间间隔,然后通过测量物体在该时间间隔内的位移来计算平均速度。

例如,如果我们要测量一辆汽车在1分钟内的平均速度,我们可以标记起点和终点,并使用测量工具(如测速仪)记录汽车在这段时间内所行驶的距离。

然后,通过将所测得的距离除以所选的时间间隔(1分钟),即可得到汽车的平均速度。

2. 瞬时速度法除了平均速度法外,瞬时速度法也是测量物体速度的一种常见方法。

瞬时速度是指物体在某一瞬间的速度,它可以通过不断缩小时间间隔的方式来逼近真正的瞬时速度。

例如,我们可以使用实验仪器(如速度计或测速仪)在某一瞬间记录物体的位移和时间,并计算出该瞬时速度。

通过不断减小时间间隔,我们可以得到物体在不同瞬间的瞬时速度,并绘制出速度-时间图表,以了解物体在运动过程中的速度变化情况。

三、实验举例1. 自由落体实验自由落体实验是测量物体速度的经典实验之一。

在这个实验中,我们使用垂直下落的物体来测量其速度。

首先,我们从一定高度(如实验室桌面)释放物体,并使用计时器测量物体下落所花费的时间。

然后,通过物体的自由下落运动规律,我们可以计算出物体的平均速度和瞬时速度。

2. 弹道测量实验弹道测量实验是测量物体速度的另一个常见实验。

在这个实验中,我们使用弹射器或发射装置来发射物体,并使用测量仪器(如测距仪或高速摄像机)记录物体在发射过程中的位置和时间。

物理实验测量速度引言:速度是描述物体运动快慢的物理量,是物体在单位时间内移动的距离。

测量速度是物理实验的重要内容之一,它能帮助我们研究物体的运动规律,深入理解运动的本质。

本文将介绍几种常见的测量速度的实验方法,让我们一起探究物理实验中的测速奥秘。

一、测量直线运动速度1. 通过测定位移和时间得到平均速度:直线运动是指物体在沿着一条直线运动的过程,最简单的实验测量方法是通过测定物体的位移和所花时间来计算平均速度。

具体步骤如下:a) 首先,选择一条直线运动的物体,例如使用物理实验中常见的小车。

b) 将计时器复位,将小车放在起点,并开始计时。

c) 当小车到达终点时,停止计时器,记录下所用的时间。

d) 通过实验室中的尺子测量起点和终点之间的距离,得到位移的数值。

e) 根据公式速度=位移/时间,得到小车的平均速度。

这种实验方法简单易行,能直观地帮助我们理解速度的概念。

同时,我们还可以通过改变小车的质量、施加推力等条件,研究速度与这些因素之间的关系。

2. 利用光门计测量瞬时速度:上述方法获得的是平均速度,而对于一些运动较快的物体,我们可能需要更精确的测量方式。

这时,我们可以利用光门计来测量速度。

光门计是一种基于光电原理的仪器,由发光二极管和光敏电阻组成。

当物体通过光门时,会阻挡光线,从而引起光敏电阻的电阻值变化。

我们可以根据这个原理设计实验:a) 将光门计固定在直线运动的轨道上。

b) 设置好发射光源和接收器的位置。

c) 让物体从光门计的上方通过,观察光敏电阻的电阻值的变化。

d) 根据变化的时间和实验中设定的长度,我们可以计算出物体通过光门计的速度。

利用光门计测速,我们可以得到物体通过光门的瞬时速度。

通过对不同速度、不同位置的测量,我们可以研究运动的速度变化规律,深入理解运动的加速度等概念。

二、测量圆周运动速度在物理实验中,我们也经常需要测量圆周运动的速度。

圆周运动中的速度常常用角度速度来表示,表示物体在单位时间内转过的角度。

速度的测量

速度是物体在单位时间内所通过的位移。

测量速度的方法有多种。

本文将介绍几种常见的测量速度的方法。

1. 定点测速

定点测速是最常见的测量速度的方法之一。

它适用于在固定的

位置测量物体的速度。

这种方法需要使用计时器和测量距离的工具。

步骤:

- 在起点和终点之间设置一个已知距离。

- 使用计时器记录物体通过该距离所需的时间。

- 通过将已知距离除以所记录的时间,计算出物体的平均速度。

2. 实时测速

实时测速是一种能够即时测量物体速度的方法。

它适用于追踪

物体在一段时间内的运动情况。

这种方法需要使用速度测量仪器。

步骤:

- 将速度测量仪器放置在物体需要经过的位置。

- 程序将根据测量仪器的数据计算出物体的实时速度。

3. 高速相机测速

高速相机测速是一种用于测量高速物体速度的方法。

它适用于需要精确测量物体瞬间速度变化的情况。

这种方法需要使用高速相机。

步骤:

- 将高速相机对准物体即将经过的位置。

- 程序将根据高速相机拍摄到的连续图像计算出物体的瞬间速度。

以上是几种常见的测量速度的方法。

根据实际的测量需求和条件选择合适的方法,可以帮助我们准确测量物体的速度。

实验突破01 测量物体运动的速度实验测量物体运动的速度5.分析现象和数据,总结结论根据表格数据计算小车在不同阶段的平均速度得出:小车从斜面下滑过程中速度逐渐变大。

6.主要实验器材及其作用(1)用刻度尺测量路程,用停表测量通过这段路程的时间;(2)金属片的作用:让小车停在同一位置,小车撞击金属片时停止计时,便于测量时间。

7.实验注意事项(1)测量过程中不能改变斜面的坡度;(2)每次测量必须让小车从斜面上同一位置由静止开始下滑;(3)测量小车运动路程要从车头到车头或车尾到车尾。

(4)较小的坡度:使小车下滑的速度变慢,增大小车在斜面上的运动时间,便于测量时间。

坡度不能太小,会导致小车停在斜面上。

(3)[4]小车通过AC段路程的平均速度[5]已知AB段路程与BC段路程相同s AB=s BCBC段的时间t BC=t AC t ABBC段平均速度已知v AB=0.14m/s,则v AB<v BC(4)[6]小车在运动过程中,支持力的方向上没有移动距离,所以支持力对小车不做功。

(5)[7]小车运动到斜面底端撞到金属片会停下来,小车由运动变为静止,说明力可以改变物体的运动状态。

3.(2023·四川广元·统考中考真题)某物理兴趣小组用如图所示的实验装置“测量小车运动的平均速度”。

实验中,他们将小车从带刻度(分度值为1cm)的斜面顶端A点静止释放,并同时按下电子停表开始计时,图中圆圈内显示了小车位于A、B、C三点的时刻(数字分别表示“时:分:秒”)。

(1)由图中的实验数据可知,小车下滑过程中做运动(选填“减速”“匀速”或“加速”);(2)根据图中信息,小车在下滑过程中BC段的平均速度大小是cm/s;(3)如果在A点时,先释放小车,后按下停表开始计时,B、C两点都准确计时,则会使所测AB段的平均速度(选填“偏大”“不变”或“偏小”)。

【答案】加速50.0 偏大【详解】(1)[1]由图可知AB段的路程为s ABAB段的时间为t AB=2s,AB段的平均速度为BC段的路程为s BCBC段的时间为t BC=1s,则BC段的平均速度为因为v BC>v AB所以小车下滑过程中做加速运动。

物理实验测量速度的方法速度是物理学中的一个重要概念,可以用来描述物体在单位时间内所经过的距离。

在物理实验中,测量速度是一个常见的任务,本文将介绍物理实验中常用的三种测量速度的方法:位移-时间法、速度计法和激光测距法。

1. 位移-时间法位移-时间法是最基本的测量速度的方法之一。

在这种方法中,我们通过测量物体的位移和时间来计算速度。

具体操作步骤如下:(1)准备一个直线轨道和一个物体,使物体能够在轨道上做匀速运动。

(2)将起点和终点标记在轨道上,分别记为A和B。

(3)用测量工具(如尺子或标尺)测量物体从起点A到终点B的位移,并记录下来。

(4)用计时器或秒表测量物体从起点A到终点B所花费的时间,并记录下来。

(5)根据位移和时间的测量结果,计算速度:速度=位移/时间。

2. 速度计法速度计法是一种更加精确的测量速度的方法,适用于需要测量较快物体速度的实验。

在这种方法中,我们使用速度计或速度测量仪器来直接测量物体的速度。

具体操作步骤如下:(1)选择合适的速度计或速度测量仪器,如雷达枪或光电测速仪。

(2)将仪器对准物体运动的方向。

(3)触发测速仪器,使其开始测量物体的速度。

(4)记录测量结果。

速度计法的优势在于它能够提供实时的速度测量结果,并且可以测量较快物体的速度,但需要特殊的仪器设备。

3. 激光测距法激光测距法是一种非接触式的测量速度的方法,适用于需要在较长距离上进行速度测量的实验。

在这种方法中,我们使用激光测距仪来测量物体的位置,并计算速度。

具体操作步骤如下:(1)将激光测距仪安装在适当的位置,使其能够测量物体的位置。

(2)触发测距仪,使其开始扫描物体并测量位置。

(3)记录测量结果,并根据时间间隔计算速度。

激光测距法的优势在于它可以在较长距离上进行非接触式的速度测量,适用于需要远距离观测或高精度测量的实验。

综上所述,物理实验中常用的测量速度的方法包括位移-时间法、速度计法和激光测距法。

根据实验的具体要求和条件,选择合适的方法进行速度测量可以确保测量结果的准确性和可靠性。

课题第四节测量:物体运动的速度授课人素养目标1.会测量物体运动的速度.2.通过实验测量数据,会正确记录数据.3.知道个人见解的正确与否必须通过实验(实践)来证明.教学重点探究物体运动速度的变化.建议学生分组实验探究速度的变化.教学难点培养学生从探究中收集数据并归纳出结论的能力.学生第一次进行探究活动,还不知道如何收集数据,记录什么,所以学会如何收集和处理实验数据是本节的难点.教学步骤师生活动设计意图新课导入前面我们学习了平均速度的定义,那我们如何测量物体的平均速度呢?回顾旧知识引入,承上启下新课教学教师板书课题并展示教学目标【学生实验】实验目的:探究小车沿斜面下滑的速度变化情况,学会用刻度尺和秒表测量物体运动的平均速度,探究速度的变化.实验原理:v=st(物理学上的实验原理基本上来自定义式公式)实验器材:斜面、刻度尺、秒表、小车、金属片【教师提问】1.安装实验装置时,斜面的坡度是大一点好,还是小一点好?为什么?2.金属片在实验中有什么作用?【教师引导学生回答】1.斜面坡度较小的目的是延长小车在斜面的运动时间,便于测量,减小误差.2.使用金属片的目的是便于准确测量时间.【分组进行实验】1.把小车放在斜面的顶端,用刻度尺测出小车将要通过的全程s 和半程s 1.2.将金属片放在半程处,从顶端释放小车,用秒表测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的前半程时间t 1. 3.将金属片放在末端处,从顶端释放小车,用秒表测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的全程时间t . 4.利用公式算出前半程的平均速度v 1和全程的平均速度v .5.求得后半程路程s 2=s -s 1和后半程时间t 2=t -t 1,算出后半程的平均速度v 2=s -s 1t -t 1记录数据:路程/m 运动时间/s 平均速度/(m·s -1)s = t = v = s 1= t 1= v 1= s 2=t 2=v 2=【教师引导学生分析归纳实验结论】(1)小车在斜面上做变速运动,后半程平均速度大于全程平均速度,全程平均速度大于前半程平均速度,即v 2>v >v 1.培养学生合作探究的精神(2)小车在斜面上下滑时的速度越来越快.【交流与评估】(1)实验设计有没有不合理、不充分和不完善之处?(2)操作过程中出现了哪些失误?是如何解决的?有哪些值得别人借鉴的经验?(3)测量结果是否可靠?有哪些因素可能会影响实验结果?【教师总结】(1)安装实验装置时,斜面倾角要小一点,但不能过小,过小则小车不动,过大就会使小车运动得过快,计时不准确.(2)测时间时,释放小车与开始计时要尽量同步.(3)对刻度尺和秒表进行读数时要规范.及时回顾、应用,落实知识课堂小结见PPT课件课堂检测见PPT课件课后作业板书设计实验原理:v=st实验器材:斜面、刻度尺、秒表、小车、金属片记录数据:实验结论:(1)小车在斜面上做变速运动,后半程平均速度大于全程平均速度,全程平均速度大于前半程平均速度,即v2>v>v1.(2)小车在斜面上下滑时的速度越来越快.交流与评估:(1)安装实验装置时,斜面倾角要小一点,但不能过小,过小则小车不动,过大就会使小车运动得过快,计时不准确(2)测时间时,释放小车与开始计时要尽量同步(3)对刻度尺和秒表进行读数时要规范教学反思实践设计一个研学旅行方案【主题1】祖国蓝色边疆——西沙群岛西沙群岛位于中国南海西北部。