高中语文 6 中国艺术表现里的虚和实优化设计 大纲人教版第5册

- 格式:doc

- 大小:71.00 KB

- 文档页数:10

中国艺术表现里的虚和实(教师中心稿)教案教学设计一、教学目标1. 让学生了解中国艺术中虚实概念的基本含义。

2. 分析中国艺术作品中虚实的表现手法和审美价值。

3. 培养学生对中国艺术的欣赏能力和创新思维。

二、教学内容1. 虚实的概念:介绍虚实在中国艺术中的定义和内涵。

2. 虚实的表现手法:分析中国绘画、雕塑、建筑等艺术形式中虚实的运用。

3. 虚实的审美价值:探讨虚实在艺术创作中的作用和意义。

三、教学方法1. 讲授法:讲解虚实的概念和内涵,分析虚实的表现手法。

2. 案例分析法:欣赏和分析经典中国艺术作品中的虚实表现。

3. 讨论法:引导学生主动思考和探讨虚实在艺术创作中的价值。

四、教学步骤1. 导入:简要介绍中国艺术的基本特点,引发学生对虚实概念的兴趣。

2. 讲解虚实的概念:解释虚实在中国艺术中的定义和内涵。

3. 分析虚实的表现手法:通过经典艺术作品,展示虚实在绘画、雕塑、建筑等艺术形式中的运用。

4. 探讨虚实的审美价值:引导学生思考虚实在艺术创作中的作用和意义。

五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂讨论中的表现,评估学生的积极参与程度。

2. 作品分析:评估学生在案例分析中的理解和运用虚实概念的能力。

3. 创意表现:鼓励学生在创作中运用虚实概念,评估学生的创新思维和艺术表达能力。

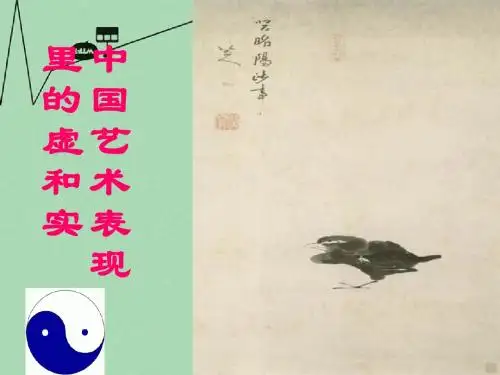

六、教学活动1. 欣赏中国古代绘画:让学生观赏中国古代绘画作品,如山水画、花鸟画等,引导学生关注虚实的运用。

2. 分析雕塑作品:选择具有代表性的中国古代雕塑作品,如佛像、道教神像等,让学生分析其中的虚实表现。

3. 探讨建筑中的虚实:以中国古建筑为例,如园林、宫殿等,引导学生探讨虚实在建筑中的运用和意义。

七、课程作业2. 创作一幅融合虚实概念的艺术作品,如绘画、雕塑等,展示自己的创新思维和艺术表达能力。

八、课程资源1. 利用网络资源,为学生提供更多中国艺术作品的信息,便于学生欣赏和分析。

2. 推荐相关的艺术书籍和论文,供学生进一步深入学习。

中国艺术表现里的虚和实(教师中心稿)教案教学设计一、教学目标1. 让学生了解中国艺术中虚实概念的基本内涵和表现形式。

2. 培养学生对中国艺术虚实表现手法的欣赏能力和批判性思维。

3. 提高学生对中国传统文化和艺术的认知,增强文化自信。

二、教学内容1. 虚实的概念:从中国哲学、文学、绘画、音乐等角度介绍虚实的内涵和表现。

2. 虚实的表现形式:分析中国艺术中虚实的各种表现手法,如留白、寓意、线条、音韵等。

3. 虚实的关系:探讨虚实在中国艺术中的相互作用和平衡。

三、教学方法1. 讲授法:讲解虚实的概念、内涵和表现形式。

2. 案例分析法:分析具体的艺术作品,让学生直观地感受虚实的魅力。

3. 讨论法:组织学生进行小组讨论,分享对虚实的理解和感悟。

四、教学准备1. 教材:准备相关的中国艺术史书籍、论文、案例等资料。

2. 课件:制作课件,配合讲解和展示艺术作品。

3. 视频:准备相关的艺术作品视频,以便进行分析和解说。

五、教学过程1. 导入:通过展示一幅中国艺术作品,引导学生关注其中的虚实表现,激发学生的兴趣。

2. 讲解虚实的概念和内涵:系统地介绍虚实的起源、发展及其在中国艺术中的重要地位。

3. 分析虚实的表现形式:以具体的艺术作品为例,详细解析虚实的各种表现手法。

4. 探讨虚实的关系:引导学生思考虚实在中国艺术中的相互作用和平衡。

5. 小组讨论:让学生结合所学内容,分析并讨论自己喜欢的艺术作品中的虚实表现。

六、教学活动1. 欣赏与分析:让学生欣赏一系列中国艺术作品,包括绘画、书法、园林等,并引导学生关注其中的虚实表现。

2. 创作与实践:组织学生进行艺术创作,鼓励他们运用虚实手法,创作出具有个性和特色的作品。

3. 评价与反思:让学生展示自己的作品,进行自评和互评,引导学生反思虚实在艺术创作中的运用。

七、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估他们的参与度和理解程度。

2. 作品分析:评估学生的艺术作品,看其是否能有效地运用虚实手法,表现出个性和创意。

《中国艺术表现里的虚和实》教案一、教学目标1.让学生了解“虚”和“实”在中国艺术表现中的含义及运用。

2.培养学生对中国传统艺术的欣赏能力和审美情趣。

3.引导学生学会在艺术创作中运用“虚”和“实”的表现手法。

二、教学重点与难点1.重点:理解“虚”和“实”的概念及其在中国艺术表现中的运用。

2.难点:如何在实际创作中灵活运用“虚”和“实”。

三、教学准备1.教师准备相关PPT和教学素材。

2.学生准备绘画工具和创作材料。

四、教学过程1.导入教师通过展示一些中国艺术作品,如山水画、书法、戏曲等,引导学生观察并思考:这些作品中有什么共同特点?2.理解“虚”和“实”教师简要介绍“虚”和“实”的概念,并举例说明。

学生举例阐述自己对“虚”和“实”的理解。

3.案例分析教师展示一些具体的艺术作品,如山水画、书法、戏曲等,引导学生分析作品中“虚”和“实”的运用。

学生分组讨论,每组选择一个作品进行深入分析,并分享讨论成果。

4.创作实践教师给出一个创作主题,如“山水之美”,要求学生在作品中体现“虚”和“实”的运用。

学生根据主题进行创作,教师巡回指导,解答学生疑问。

创作完成后,学生展示作品,教师进行点评。

五、课后作业1.观察生活中的艺术作品,尝试分析其中的“虚”和“实”。

2.结合本节课所学,创作一幅体现“虚”和“实”的画作。

六、教学反思1.本节课学生对“虚”和“实”的理解较为深入,但在创作实践中,部分学生仍难以灵活运用。

2.教师在教学中应更多地关注学生的个体差异,给予每个学生充分的指导。

3.课后作业的布置有助于巩固所学知识,但需注意作业量的适中,避免过多增加学生负担。

七、教学评价1.学生对中国艺术中“虚”和“实的理解程度。

2.学生在实际创作中运用“虚”和“实”的能力。

3.学生对课后作业的完成情况。

重难点补充:1.理解“虚”和“实”的概念:教师展示一幅传统山水画,指着画面中的留白部分问:“这里为什么没有画满?”学生可能会回答:“留白可以让人想象更多,感觉更深远。

语文教案-中国艺术表现里的虚和实第一章:引言1.1 教学目标1. 了解“虚”和“实”在中国艺术中的概念及意义。

2. 分析中国艺术作品中虚实结合的表现手法。

3. 培养学生的审美情趣和艺术鉴赏能力。

1.2 教学内容1. “虚”和“实”的概念解释。

2. 中国艺术作品中虚实结合的实例分析。

1.3 教学过程1. 引入话题:介绍中国艺术的基本特点,引导学生关注虚实表现。

2. 讲解“虚”和“实”的概念,引导学生理解其在艺术中的含义。

3. 分析中国艺术作品中虚实结合的表现手法,展示相关作品,引导学生进行鉴赏。

第二章:中国绘画中的虚实表现2.1 教学目标1. 了解中国绘画中虚实的表现手法及其意义。

2. 分析具有代表性的中国绘画作品中的虚实关系。

3. 培养学生的绘画技巧和艺术鉴赏能力。

2.2 教学内容1. 中国绘画中虚实的表现手法。

2. 具有代表性的中国绘画作品分析。

2.3 教学过程1. 引入话题:介绍中国绘画的基本特点,引导学生关注虚实表现。

2. 讲解中国绘画中虚实的表现手法,展示相关作品,引导学生进行鉴赏。

3. 分析具有代表性的中国绘画作品中的虚实关系,引导学生进行绘画实践。

第三章:中国书法中的虚实表现3.1 教学目标1. 了解中国书法中虚实的表现手法及其意义。

2. 分析具有代表性的中国书法作品中的虚实关系。

3. 培养学生的书法技巧和艺术鉴赏能力。

3.2 教学内容1. 中国书法中虚实的表现手法。

2. 具有代表性的中国书法作品分析。

3.3 教学过程1. 引入话题:介绍中国书法的基本特点,引导学生关注虚实表现。

2. 讲解中国书法中虚实的表现手法,展示相关作品,引导学生进行鉴赏。

3. 分析具有代表性的中国书法作品中的虚实关系,引导学生进行书法实践。

第四章:中国诗歌中的虚实表现4.1 教学目标1. 了解中国诗歌中虚实的表现手法及其意义。

2. 分析具有代表性的中国诗歌作品中的虚实关系。

3. 培养学生的诗歌鉴赏能力。

4.2 教学内容1. 中国诗歌中虚实的表现手法。

《中国艺术表现里的虚和实》教案一、教学目标1. 让学生了解中国艺术中“虚”和“实”的概念及其表现形式。

2. 分析中国艺术作品中虚实关系的运用,领会其艺术魅力。

3. 培养学生对中国艺术的欣赏能力和创新思维。

二、教学内容1. “虚”和“实”的概念:介绍中国艺术中虚实概念的起源、发展及其内涵。

2. 虚实表现形式:分析中国绘画、书法、园林、建筑等艺术领域中虚实关系的具体表现。

3. 虚实关系的艺术魅力:通过具体作品案例,展示虚实关系在中国艺术中的应用及其效果。

4. 虚实创意实践:引导学生尝试创作具有虚实关系的艺术作品,培养创新思维。

三、教学方法1. 讲授法:讲解虚实概念、虚实表现形式及虚实关系的艺术魅力。

2. 案例分析法:分析具体艺术作品,引导学生感受虚实关系的运用。

3. 实践教学法:让学生动手实践,创作具有虚实关系的艺术作品。

4. 小组讨论法:分组讨论,分享对虚实关系的理解和创作心得。

四、教学准备1. 教材:《中国艺术史》、《中国艺术美学》等有关虚实表现的相关书籍。

2. 课件:制作与教学内容相关的PPT课件。

3. 艺术作品图片:挑选具有代表性的中国艺术作品图片,用于分析和讨论。

4. 创作材料:为学生提供绘画、书法、园林模型等创作所需的材料。

五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估学生的参与程度。

2. 作品分析:评价学生在创作中的虚实关系运用,以及创新思维的体现。

3. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的表现,包括分享、交流和合作能力。

4. 课后作业:布置相关课题的课后作业,检验学生对教学内容的理解和掌握程度。

六、教学进程1. 导入新课:简要介绍虚实概念,引发学生对虚实在中国艺术中应用的好奇心。

2. 讲解虚实概念:详细讲解虚实在中国艺术中的起源、发展及其内涵。

3. 分析虚实表现形式:通过PPT展示中国绘画、书法、园林、建筑等艺术领域中虚实关系的具体表现。

4. 欣赏艺术作品:分析具体作品案例,引导学生感受虚实关系在中国艺术中的应用及其效果。

中国艺术表现里的虚和实教案第一章:引言1.1 课程背景本课程旨在帮助学生了解中国艺术中的虚实表现手法,引导学生欣赏和分析中国艺术作品,培养学生的审美情趣和艺术鉴赏能力。

1.2 教学目标通过本章的学习,学生将能够:1. 了解中国艺术中虚实的概念及意义。

2. 掌握虚实手法的应用和表现形式。

1.3 教学内容介绍中国艺术中虚实的概念、虚实手法的应用和表现形式。

第二章:中国艺术中的虚实概念2.1 课程背景本章将深入解析中国艺术中的虚实概念,帮助学生理解虚实在中国艺术中的重要性。

2.2 教学目标通过本章的学习,学生将能够:1. 阐述中国艺术中虚实的定义及内涵。

2. 分析虚实概念在中国艺术作品中的应用。

2.3 教学内容1. 虚实的定义及内涵。

2. 虚实概念在中国艺术中的历史演变。

3. 虚实概念在各类中国艺术作品中的应用。

第三章:虚实手法的应用3.1 课程背景本章将着重探讨虚实手法的应用,使学生能够识别和分析中国艺术作品中的虚实表现。

3.2 教学目标通过本章的学习,学生将能够:1. 识别和分析中国艺术作品中的虚实手法。

2. 阐述虚实手法在艺术创作中的作用。

3.3 教学内容1. 虚实手法的分类及特点。

2. 虚实手法在绘画、书法、雕塑等艺术形式中的应用。

3. 分析具体艺术作品中的虚实表现。

第四章:虚实手法的表现形式4.1 课程背景本章将探讨虚实手法的各种表现形式,使学生能够欣赏和理解中国艺术作品中的虚实之美。

4.2 教学目标通过本章的学习,学生将能够:1. 列举和描述虚实手法的表现形式。

2. 分析虚实手法在不同艺术作品中的表现及效果。

4.3 教学内容1. 线条、色彩、构图等视觉元素的虚实表现。

2. 寓意、象征、夸张等手法在虚实表现中的应用。

3. 分析具体艺术作品中的虚实表现形式。

第五章:案例分析与欣赏5.1 课程背景本章将通过分析具体的中国艺术作品,使学生更好地理解和欣赏虚实手法的魅力。

5.2 教学目标通过本章的学习,学生将能够:1. 分析并评价艺术作品中的虚实手法。

《中国艺术表现里的虚与实》教学设计一、教学目标:知识与技能目标:1. 了解中国艺术中虚与实的表现形式;2. 掌握中国艺术中虚与实的表现技巧;3. 能够运用所学知识和技巧进行创作和表现。

过程与方法目标:1. 通过案例分析和讨论,激发学生对中国艺术虚实表现的兴趣;2. 引导学生通过实践体验,理解和掌握中国艺术虚实表现的技巧;3. 提高学生的观察、表现和思考能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对中国传统艺术的兴趣和热爱;2. 培养学生的创造力和审美能力;3. 提高学生对艺术的欣赏能力和审美情趣。

二、教学内容:本课程将以中国艺术中虚与实的表现形式为主要内容。

通过对中国绘画、书法、戏剧、音乐等多种艺术形式的案例分析,探讨中国传统艺术中虚与实的表现技巧和美学特点,引导学生深入理解和体验虚实表现的魅力。

三、教学过程:1. 导入环节(5分钟)教师运用图片、音乐、戏剧等媒体,让学生感受中国传统艺术中虚与实的表现形式,引发学生对于虚实表现的好奇和兴趣。

2. 案例分析与讨论(20分钟)3. 实践体验(30分钟)学生分组进行实践体验活动,如绘画、书法、表演等。

老师提供主题或素材,让学生通过实际操作,感受和理解虚实表现的技巧和魅力。

学生展示自己的作品,并分享创作时的心得体会。

老师和同学们进行交流和讨论,互相学习和借鉴。

教师对学生的作品进行点评,并提供更多的材料和信息,引导学生继续深入研究和探索中国艺术中虚与实的表现形式。

6. 总结反思(10分钟)教师引导学生总结今天的学习内容,让学生谈谈自己对于虚实表现的理解和体验,鼓励学生对中国艺术进行更深入的思考和探索。

四、教学方法:本课程采用了“案例分析与讨论”、“实践体验”、“创作分享”等多种教学方法,旨在通过多样的教学手段,激发学生的学习兴趣,培养学生的观察、思考和创作能力。

五、教学评价:教师将通过观察学生的学习过程、学生的作品展示和分享等多种形式进行评价,对学生的创作和表现给予肯定和建设性的指导意见,激励学生继续深入学习和探索。

高三语文第五册第6讲中国艺术表现里的虚和实教案宗白华教学目的1把握层次,理清全文思路2领悟材料与观点的关系,理解文章内容3通过扩展,深化对文章内容的理解,培养学生的知识潜移能力教学重难点1理解艺术表现里虚与实的关系2理解材料与观点的关系教学方法问答法、讨论法、问题研究法教学时数2课时教学步骤第一课时一.导语设计中华民族五千年的悠久历史积淀孕育出了魅力无穷的灿烂文明。

那一首首脍炙人口的唐诗宋词,多少代有传唱至今;那一幅幅黑白相间的宣传画,主多少人望画息心,那一出出字正腔圆的戏曲,让多少人迷恋忘情。

是什么样的魔力,把他们吸引提如如醉?是怎么样的一根魔杖,把他们指领得心魂难收?是艺术。

下面我们就来学习一篇关于艺术技巧的文章。

二.研习课文1整体把握,理清思路(1)学生自读课文,结合课下注释,扫清理解上的障碍(2)指名翻译几段引文。

师生订正(3)考虑几段引文各是围绕什么民开描摹,进而分析文章结构,理清思路明确:引赵执信《谈龙录》中的一段引文是说明,中国艺术传统中的现实主义创作就是从一鳞一爪里显示全体。

引笪重光《画筌》中的话是为说明,中国绘画和中国舞台艺术处理空间的方式。

文章思路:一(1—6)提出文章观点,即“全”和“粹”、“虚”和“实”辩证地统一、结合,是中国艺术传统中的重要表现手法。

二(7—12)说明中国绘画、戏剧中的空间表现方法是虚实结合、虚实相生三(13—14)阐述中国绘画、书法、戏剧、建筑里的空间感受和空间表现,都是由舞蹈动作延伸出来展示虚灵的空间的。

2具体研习,突出重难点。

(1)文中哪些句子说明了对艺术表现的具体要求?(2)第9段中的“中国绘画处理空间表现方法”,具体指的是什么?(3)第9段的“也主人联想到中国舞台艺术里的表演方式和布景问题”一句中,作者为什么会说“让人联想到”?中国舞台艺术里的表演方式和布景都注意到哪些方面?(4)讨论解答课后练习。

三.课堂小结:全文就中国艺术表现中的虚和实的关系,广征博引,以具体的事例和引文来阐述,从抽象到到具体,层次清楚,深入浅出地论述了艺术是虚由实生、实仗虚行、以实为本、以虚为用的关系。

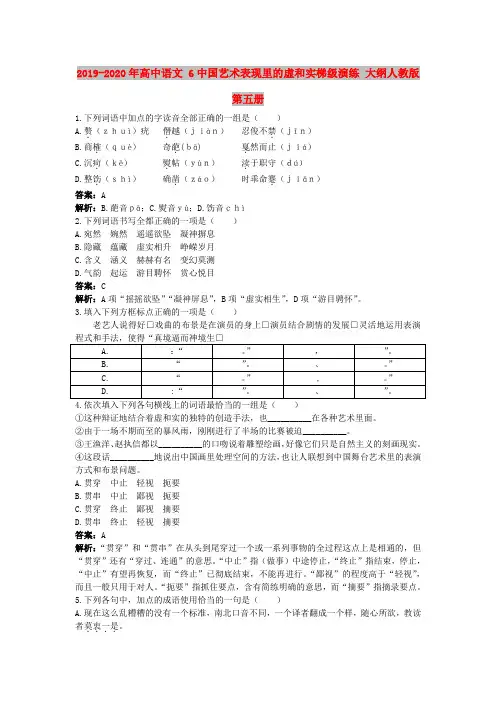

2019-2020年高中语文 6中国艺术表现里的虚和实梯级演练大纲人教版第五册1.下列词语中加点的字读音全部正确的一组是()A.赘.(zhuì)疣僭.越(jiàn)忍俊不禁.(jīn)B.商榷.(què)奇葩.(bā) 戛.然而止(jiá)C.沉疴.(kē)熨.帖(yùn)渎.于职守(dú)D.整饬.(shì)确凿.(záo)时乖命蹇.(jiǎn)答案:A解析:B.葩音pā;C.熨音yù;D.饬音chì2.下列词语书写全都正确的一项是()A.宛然婉然遥遥欲坠凝神摒息B.隐藏蕴藏虚实相升峥嵘岁月C.含义涵义赫赫有名变幻莫测D.气韵起运游目聘怀赏心悦目答案:C解析:A项“摇摇欲坠”“凝神屏息”,B项“虚实相生”,D项“游目骋怀”。

3.填入下列方框标点正确的一项是()老艺人说得好□戏曲的布景是在演员的身上□演员结合剧情的发展□灵活地运用表演4.依次填入下列各句横线上的词语最恰当的一组是()①这种辩证地结合着虚和实的独特的创造手法,也__________在各种艺术里面。

②由于一场不期而至的暴风雨,刚刚进行了半场的比赛被迫__________。

③王渔洋、赵执信都以__________的口吻说着雕塑绘画,好像它们只是自然主义的刻画现实。

④这段话__________地说出中国画里处理空间的方法,也让人联想到中国舞台艺术里的表演方式和布景问题。

A.贯穿中止轻视扼要B.贯串中止鄙视扼要C.贯穿终止鄙视摘要D.贯串终止轻视摘要答案:A解析:“贯穿”和“贯串”在从头到尾穿过一个或一系列事物的全过程这点上是相通的,但“贯穿”还有“穿过、连通”的意思。

“中止”指(做事)中途停止,“终止”指结束,停止,“中止”有望再恢复,而“终止”已彻底结束,不能再进行。

“鄙视”的程度高于“轻视”,而且一般只用于对人。

“扼要”指抓住要点,含有简练明确的意思,而“摘要”指摘录要点。

高中语文《中国艺术表现里的虚与实》随堂训练教师人教大纲第五册高中语文《中国艺术表现里的虚与实》随堂训练教师人教大纲第五册A。

尘滓.〔zǐ〕鬃鬣.〔liè〕住宅.〔zhái〕B.凤夔.〔kuí〕哂.笑〔xī〕昉.明〔fǎng 〕C.笪.〔dá〕赘疣.〔yóu〕箴.言〔zhēn〕D.翚.飞〔huī〕摇曳.〔yè〕跂.翼〔qí〕解析:哂.笑〔shěn〕答案:B2.下列句子中,没有错别字的一项是〔〕A.艺术既要极其丰富地表现生活和自然,又要提练,去粗存精.B.全似乎不应“拨粹〞,又全又粹,这不是矛盾吗?C.徐渭《驴背咏诗》,这些赫赫名绩都是很好的例子。

D.这些遗产,值得我们结合艺术的实践来深入地理解和汲取,为我们从新的生活创造新的艺术形式提供借鉴和营养资料。

解析:提练-提炼,拨粹-拔萃,赫赫名绩—赫赫名迹。

答案:D3.下列句子中加点的词语,与括号内的词语能互换的一项是〔〕A.演员能用一两个极洗炼..〔精炼〕而又极典型的姿式,把时间、地点和特定的情景表现出来。

B.同时又能叫人觉得是人骑在马上,是什么情境..〔情况〕下骑的。

C.但用笔的神妙,令人感到环绕..〔环抱〕这鸟的是一个无垠的空间。

D.中国传统的艺术很早就突破了自然主义和形式主义的片面性,创造了民族独特..〔特有〕的现实主义的表达形式.解析:洗练:简练,多形容语言﹑文字﹑技法﹑动作﹑艺术风格等。

精炼:〔文章或讲话〕扼要,没有多余的词句。

情境:情景;环境。

情况:情形。

环绕:围绕。

环抱:围绕〔多用于自然景物〕。

答案:D4.下列句子中,标点符号使用正确的一项是〔〕A.由于“粹〞,由于去粗存精,艺术表现里有了“虚〞,“洗尽尘滓,独存孤迥。

〞B.例如川剧《刁窗》一场中虚拟的动作既突出了表演的“真〞,又同时显示了手势的“美〞,因“虚〞得“实〞。

C.中国的绘画戏剧和中国的另一种特殊艺术书法,具有共同的特点,这就是它们里面都是贯穿着舞蹈精神〔也就是音乐精神〕。

6 中国艺术表现里的虚和实积土成山长河浪花宗白华:(1897—1986)原名之櫆,字伯华,哲学家、美学家、诗人。

江苏常熟人。

1919年,任《少年中国》月刊的主要撰稿人,8月受聘上海《时事新报》副刊《学灯》任编辑、主编,将哲学、美学和新文艺的新鲜血液注入《学灯》,使之成为“五四”时期著名四大副刊之一,并发觉和扶植了诗人郭沫若。

1920年赴德留学,1925年回国在南京、北京等大学任教。

他是我国现代美学的先行者和开拓者,被誉为“融贯中西艺术理论的一代美学大师”。

著有《宗白华全集》及美学论文集《美学散步》《艺境》等。

他把中国艺术精神的重要特色之一归结为“充实”与“空灵”、有限与无穷的统一。

宗白华对中国魏晋玄学中的美学思想给予了特殊的注意,以为其中包括有踊跃的东西。

他还着重论述了中国艺术中的意境和空间意识问题,以为中国艺术中的空间表现了人与悠长无穷的大自然生命的亲切统一。

是一种节拍化、音乐化了的时空合一的空间;这种空间意识是以道家和《周易》的宇宙观为哲学基础的。

易混易错知识点1.掌握下列字的读音并注意识记昉(fǎnɡ)翚(huī)鬣(liè)帛(bó)哂(shěn)夔(kuí)恺(kǎi)箴(zhēn)辇(niǎn)胄(zhòu)馗(kuí)笪(dá)筌(quán)耷(dā)2.注意下列多音字在不同词语中的不同读音削.弱(xuē)—削.铅笔(xiāo)误解.(jiě)—解.元(jiè)暴露.(lù)—露.马脚(lòu)空.虚(kōnɡ)—亏空.(kònɡ)观.众(ɡuān)—道观.(ɡuàn)遗.产(yí)—赠遗.(wèi)3.注意辨识下列词语中加点的形近字的字形区别并识记鱼鳞.—麒麟.纯粹.—拔萃.爪.牙—瓜.分凋.零—雕.塑凤夔.—燮.理步辇.—翚.飞甲胄.—胃.口船桨.—浆.糊4.积累下列词语宛然可见:恍如(恍如)能够看得见。

6 中国艺术表现里的虚和实●说课课文的标题指出了本文的论述重点:中国艺术表现里的虚和实。

这“中国艺术”,包括诗歌、戏曲、绘画、书法、建筑、印章、音乐、舞蹈等,主要论述了绘画和戏曲。

“虚和实”,指中国艺术中表现空间上的虚实结合、虚实相生。

实际上,课文重点论述的是:中国绘画、戏曲艺术空间表现方面的虚实结合、虚实相生。

这篇课文难度较大,学生在阅读中,不可能完全读懂,总有相当部分似懂非懂、半懂不懂。

碰到这种情况,应该怎么办?这篇课文的教学,可以给学生提供一个例子。

在学习中,为了把握课文内容,首先要理清全文的思路。

第1至6段,主要是提出文章的观点,即:“全”和“粹”、“虚”和“实”辩证地统一、结合,是中国艺术传统中的重要表现手法。

第7至12段,主要阐述中国绘画、戏曲空间表现方法:虚实结合、虚实相生。

第13段至结尾,主要说明中国绘画、书法、戏剧、建筑里的空间感和空间表现,都是由舞蹈动作延伸,展示出虚灵的空间。

这是它们的共同特征。

可以说,全文论述从抽象到具体,层层深入,最终使读者信服作者的观点。

其次有必要把课文中所引的文言文弄懂,这样有助于把握课文内容。

这些引文,包含了作者倾向和观点。

课文的不少内容,都是对这些引文的解释、发挥和分析。

弄懂了这些引文,就要进一步领悟课文中的材料与观点的关系。

例如,课文阐述中国戏曲也是由舞蹈动作显示虚灵的空间时,先加以分析:“中国舞台动作在两千年的发展中形成一种富有高度节奏感和舞蹈化的基本风格,这种风格既是美的,同时又能表现生活的真实,演员能用一两个极洗练而又极典型的姿势,把时间、地点和特定情景表现出来。

”接着举“趟马”这个动作,说明“我们的舞台动作,确是能通过高度的艺术真实,表现出生活的真实的”。

又如,课文在论述笪重光那一段话时,也是先略加分析,然后以川剧《刁窗》《秋江》和齐白石的画为例加以证明。

阅读课文时,把观点和材料搞清楚了,有助于把握全文的精髓,对全文内容的融会贯通。

还要做到触类旁通,用课文观点阐明其他问题。

6中国艺术表现里的虚和实中国绘画、书法、戏剧、建筑在表现空间方面有什么共同特征?作者是把这些艺术中的哪些材料融会贯通起来,阐述这个共同特征的?解析本题旨在帮助学生融会贯通地把握文章的主要内容。

参考答案第一问:中国绘画、书法、戏剧、建筑等艺术表现空间的共同特征,就是运用了虚实结合、虚实相生的美学原则。

第二问:中国绘画:列举一些画为例,引用笪重光的一段话为根据,来说明中国画处理空间的方式。

中国戏曲:列举一些戏曲中的人物虚拟动作,来说明中国戏曲表现空间的方式。

中国书法:以X旭观看公孙大娘剑器舞而悟书法为例,来说明中国书法的虚实结合。

中国建筑:以《诗经·斯干》用舞的姿势来形容周宣王的宫室,来说明中国建筑处理空间的审美原则。

作者把上述材料融会贯通在一起,比如用论画面空间的话来论戏曲,在论戏曲时又举齐白石画的例子,尤其是阐释了中国绘画、戏剧、书法、建筑等艺术中贯穿着舞蹈精神,从而得出它们虚实相生的共同特征。

课文指出,中国绘画处理空间的表现方式,同中国诗中的意境相通。

试看《登鹳雀楼》和《寻隐者不遇》的意境,在处理虚与实的表现方式上有什么共同之处。

提示这两首诗都是从实处下笔,凭虚处传神。

王之涣的《登鹳雀楼》,“白日依山尽,黄河入海流”,写的是实景,如在眼前;“欲穷千里目,更上一层楼”,则由实见虚,把景物与心胸打成一片,从视野的开阔,可以想见抱负和气度的远大。

人们从这两句诗中还可以悟到站得高才看得远的生活哲理。

贾岛的《寻隐者不遇》,四句皆实,而过访不遇之情跌宕变化,“只在此山中,云深不知处”,不仅写出隐者的品格,抒发了未见其人的怅惘之情和敬慕之意,而且从中还可以引申出某种哲理性的意蕴:人们在探寻真理或追求理想的过程中,往往会感到某种困惑,即直觉地感到所探寻和追求的事物就在近处,却由于种种原因而不能发现或得到。

这也是由实见虚,虚实结合。

1.正音应读不读游说shuìshuō吮吸shǔnyǔn硕大shuòsháo竦然sǒnɡshù嗾使sǒuzù塑料sùsuò粟类sùlì鬼祟suìchǒnɡ鹰隼sǔnzhǔn婆娑suōshā趿拉tājí水獭tǎlài鞭挞tàdǎ绦虫tāotiáo心疼ténɡtònɡ2.词语辨析以至·以致以至:连接两个或几个有时间先后、数量多少、程度高低、X围大小等关系的词或短语,其关系是递进的,一般用在最后一项前,有“直到”“一直到”之意。

例:来听课的有校内的学生,有助教、讲师以至教授。

以致:连词,下半句话的开头,也表示因果关系,但多指不好的结果或陈述者不想看到的结果。

3.词语释义秋行夏令:不合时令的意思,也指不合季节的打扮。

令,时令。

月落乌啼:形容天色将明未明的景象。

语出唐代X继《枫桥夜泊》。

茹苦含辛:又作“含辛茹苦”,形容受尽辛苦。

告罄.(qìnɡ):指财物用完或货物售完。

天网恢恢,疏而不漏:意思是上天对人是宽容的,但天道公平,作恶就要受到惩罚。

天道像一个广阔的大网,它看起来很稀疏,但决不会放过一个坏人。

天网,上天X的网,指自然的惩罚。

恢恢,宽广的样子。

一蹴.而就(cù):踏一步就成功,形容轻而易举,一下子就有成绩。

蹴,踏。

就,成功。

阅读下面的文字,完成1~4题。

关于中国绘画处理空间表现方法的问题,清初画家笪重光在他的一篇《画筌》(这是中国绘画美学里的一部杰作)里说得很好,而这段论画面空间的话,也正相通于中国舞台上空间处理的方式。

他说:空本难图,实景清而空景现。

神无可绘,真境逼而神境生。

位置相戾,有画处多属赘疣。

虚实相生,无画处皆成妙境。

这段话扼要地说出中国画里处理空间的方法,也让人联想到中国舞台艺术里的表演方式和布景问题。

中国舞台表演方式是有独创性的,我们愈来愈见到它的优越性。

而这种艺术表演方式又是和中国独特的绘画艺术相通的,甚至也和中国诗中的意境相通。

中国舞台上一般地不设置逼真的布景(仅用少量的道具桌椅等)。

老艺人说得好:“戏曲的布景是在演员的身上。

”演员结合剧情的发展,灵活地运用表演程式和手法,使得“真境逼而神境生”。

演员集中精神用程式手法、舞蹈行动,“逼真地”表达出人物的内心情感和行动,就会使人忘掉对剧中环境布景的要求,环境布景阻碍不了表演的集中和灵活,“实景清而空景现”,留出空虚来让人物充分地表现剧情,剧中人和观众精神交流,深入艺术创作的最深意境,这就是“真境逼而神境生”。

这个“真境逼”是在现实主义的意义里的,不是自然主义里所谓逼真。

这是艺术所启示的真,也就是“无可绘”的精神的体现,也就是美。

“真”“神”“美”在这里是一体。

1引用清初画家笪重光的话意在何用?参考答案虚实结合、虚实相生是中国绘画处理空间的方法。

借它来说明中国戏曲表演方式和布景与绘画具有相同的特点:虚实相生。

2“独创性”指的是什么?参考答案中国舞台上空间处理的方式。

3“戏曲的布景是在演员的身上”这句话的含意是什么?参考答案演员集中精神用表演程式和手法、舞蹈行动来表达人物的内心情感和行动,使人忘掉对剧中环境布景的要求。

4怎样理解中国戏曲中的“真境逼而神境生”?参考答案“真境逼而神境生”指一种舞台效果,即演员运用程式手法、舞蹈动作,逼真地表达出人物的情感和动作,使观众的精神进入到演员所创造的情境中,也即引起观众与剧中人的精神交流,观众通过想象,在方寸之中看到各种景与物。

阅读下面的文字,完成1~4题。

现代学者散文的分化之途有三:一是趋于火热的现实斗争生活,二是趋于历史的凭吊和自然的踪迹,三是趋于个人闲适生活的孤情雅趣。

这三种分化之途,丰富了现代学者散文的视野。

我认为,鲁迅散文当属第一种。

无论是《朝花夕拾》还是《野草》,无论是《热风》还是《且介亭杂文》,横亘其中的是一种不屈的精神,充实着中华民族的硬骨头精神。

谈古论今,借古讽今,是鲁迅散文之一途。

对个人生命历史的记忆,对青春烈士的歌颂,都洋溢着一种无比的激情。

这种散文有着真心情,真精神,有着一种满腔的赤诚。

鲁迅散文代表着现代散文的最高品格。

这种散文精神,在X承志的散文艺术中得到了真正的体现,X承志散文的忧患精神源于生命本身。

人行天地之间,出入高山大河之中,往来于底层民众之间,自然有壮烈的生命激情和无法抑制的冲动。

这是一种青春的力量,放射着当代散文最奇美有力的强力意志。

文人雅士之散文最易趋向于第二条途径,即追求自然的遗迹,走向历史的凭吊。

中华民族独有的灵性、智慧与和谐精神,充实着这种散文的内在精神。

有人把这种散文视之为消释亚细亚痛苦的典型模式,在我看来,这是必要的,它平衡着我们内心的痛苦,抚慰着我们内心的精神创伤,呼唤着我们心灵独有的情感力量和道德力量。

这种名士散文,实质上是学者散文的一种。

他们热爱山水消息,纵情山光水色,郁达夫、徐志摩、朱自清、俞平伯、废名、沈从文都为它写出了许多奇美诗章。

这些散文充满着神性和自由精神,这是道家的自然、佛家的自然,亦是儒家的自然。

“山川大地,无处不佛”,这种佛性和神性源于一种生命深处的自由精神。

现当代学者,把最深邃的感情,献给了这奇美的山水。

与这种自然抒情相对应的,便是历史抒情。

他们登高眺远,怀古伤今,“念天地之悠悠,独怆然而泣下”。

那种强烈的生命意识融于历史意识之中。

如果说,斗士散文,诸如鲁迅、X承志的散文给予人们一种奋进的力量,那么,名士散文则给予人们以自由的启迪和情感的抚慰。

这种散文也代表一种积极的中国文化精神。

学者散文的第三条途径则在于对个人闲情逸致的风流自赏。

这类散文提供了一种生活风X。

这种生活方式,乃是许多人所向往的极境。

林语堂的幽默,梁实秋的萧心,徐志摩的醉情,都极为令人欣赏。

他们的生活代表了闲适优雅之生活方式,从某种意义上说,这是学者安逸生活之极境。

现当代学者沉醉于表现这个甜蜜生活方式和闲情雅致的作家并不少,他们事实上为当代生活提供了一种贵族生活X本。

在和平安逸、举世狂欢的时代,这种生活实是一种美的自由之境。

但在一个多灾多难、贫富悬殊的时代,这种散文不免令人妒嫉和艳羡。

谁不希望暖室生香,谁不希望娇女伴郎。

但这只是个人生活的一种理想。

如果学者散文仅仅满足于写这些,那就不可避免地使人产生一种甜得发腻的感觉。

一旦这类散文主宰着我们的时代,我们的时代就充满着危险,我们必须承认,散文应当多元化。

多种情调、多种情趣、多种光芒、多种生活方式,共同建构我们的生活空间,满足人们广泛而又多重的需要。

但是,散文必须以激情为主导,而不能以幽情为主导,否则,我们的阴性文化必然压倒阳性文化。

我们的中国精神不是一种甜腻的精神,而是一种雄健有力、具有阳刚崇高之美的精神。

因此,愈是在柔情似水的散文占主导的时代,我们愈应呼唤豪情散文和英雄散文。

1概括本文中画横线的短语所指代的内容。

答:(1)这种散文:(2)这种散文精神:参考答案(1)趋于火热的现实斗争生活的散文。

(2)一种不屈精神,中华民族的硬骨头精神。

2“趋向于第二条途径”的散文从内容上可分为哪两类?分别表现怎样的精神特征?参考答案第一类是自然抒情散文,所表现的精神特征是源于生命深处的自由精神;第二类是历史抒情散文,所表现的精神特征是融于历史意识中的生命意识。

3“第一条途径”与“第三条途径”的散文,各有什么社会影响?参考答案(1)给人们以奋进的力量。

(2)为当代生活提供了贵族生活的X本,一旦这类散文主宰了我们的时代,我们的时代就充满着危险。

4下面是关于本文的赏析,其中正确的两项是………………………………………………( )A.本文是一篇文学评论,是关于现代散文体裁分类问题的阐述。

B.本文呼唤豪情散文和英雄散文。

C.文中引用陈子昂《登幽州台歌》的诗句,是为了说明“第二条途径”散文的自由精神。

D.作者在文中完全肯定了“第一条途径”的散文,对“第二条途径”的散文褒多贬少,而对“第三条途径”持否定态度。

E.本文除运用典型事例进行论述之外,还运用了比喻、排比等修辞手法,增加了文章的说理性。

答案 BE《中国艺术表现里的虚和实》自学思路一、课文悟读作家反映现实描绘生活时,对对象本身时而采取正面描写,在形似的基础上传神地写出事物的形象特征;时而采取侧面烘托或暗示的写法,藏头露尾、若隐若现地描绘出那些难以描绘的、富于动态变化的对象特征。

这两种写法,前者称之为“实写”,后者称之为“虚写”,也就是古人所说的“春之精神写不出,以草木写之;山之精神写不出,以烟霞写之”。

虚实,不仅是艺术创作的一条基本原理,而且是美学原理中的一个基本命题。

虚与实互根互存,对立存在,因相辅相成而统一。

就拿一个圆来说,“○”的外框是可见的,实实在在,而圆框内部是空且虚的,“○”的存在就是一种虚实的结合。

如果没有外框,那也就没有了圆,这就叫互根互存,相反相成,对立统一。