控制系统的综合与校正.doc

- 格式:doc

- 大小:955.50 KB

- 文档页数:17

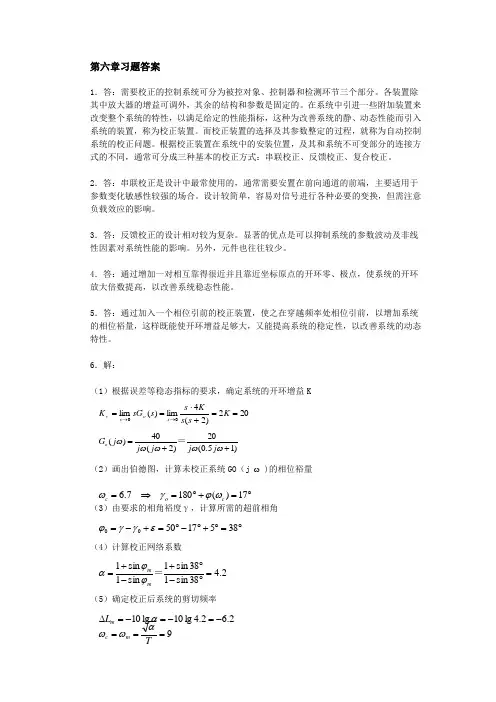

第六章习题答案1.答:需要校正的控制系统可分为被控对象、控制器和检测环节三个部分。

各装置除其中放大器的增益可调外,其余的结构和参数是固定的。

在系统中引进一些附加装置来改变整个系统的特性,以满足给定的性能指标,这种为改善系统的静、动态性能而引入系统的装置,称为校正装置。

而校正装置的选择及其参数整定的过程,就称为自动控制系统的校正问题。

根据校正装置在系统中的安装位置,及其和系统不可变部分的连接方式的不同,通常可分成三种基本的校正方式:串联校正、反馈校正、复合校正。

2.答:串联校正是设计中最常使用的,通常需要安置在前向通道的前端,主要适用于参数变化敏感性较强的场合。

设计较简单,容易对信号进行各种必要的变换,但需注意负载效应的影响。

3.答:反馈校正的设计相对较为复杂。

显著的优点是可以抑制系统的参数波动及非线性因素对系统性能的影响。

另外,元件也往往较少。

4.答:通过增加一对相互靠得很近并且靠近坐标原点的开环零、极点,使系统的开环放大倍数提高,以改善系统稳态性能。

5.答:通过加入一个相位引前的校正装置,使之在穿越频率处相位引前,以增加系统的相位裕量,这样既能使开环增益足够大,又能提高系统的稳定性,以改善系统的动态特性。

6.解:(1)根据误差等稳态指标的要求,确定系统的开环增益K(2)画出伯德图,计算未校正系统GO (j ω )的相位裕量(3)由要求的相角裕度γ,计算所需的超前相角(4)计算校正网络系数(5)确定校正后系统的剪切频率202)2(4lim )(lim 00==+⋅==→→K s s K s s sG K s o s v )15.0(20)2(40)(++=ωωωωωj j j j j G o =︒=+︒=⇒=17)(1807.6c o c ωϕγω︒=︒+︒-︒=+-=385175000εγγϕ2.438sin 138sin 1sin 1sin 1=︒-︒+-+==m m ϕϕα2.62.4lg 10lg 10-=-=-=∆αm L 9===T m c αωω(6)确定超前网络的转角频率ω1、ω2(7)画出校正后的伯德图,验算相角稳定裕度(画图略)(8)验算其它性能指标(9)写出校正装置的传递函数(10)提出实现形式,并确定网络参数7. 解:(1)根据给定的稳定误差或误差系数,确定系统的开环增益(2)确定未校正系统的相角稳定裕量(3)选择新的ωc4.182.4941.42.49121=⨯=======αωαωαωωm m T T 1054.01227.014.18141.42.41]11[1)(++=⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=++=s s s s Ts s G c αα1054.01227.0)15.0(20)()()(++⋅+==s s s s s G s G s G c s 11=C 227101227.0611=⨯==-C T R 7112.4227112=-=-=αR R 5)15.0)(1(lim )(lim 00==++==→→K s s s sK s sG K s o s v )15.0)(1(5)(++=s s s s G o ︒-=⇒=⇒=201.20)(γωωc L(4)计算校正网络系数(5)选择校正网络的交接频率(6)画出校正后伯德图,验算相角裕度是否满足要求(7) 验算其它性能指标(8)写出校正装置的传递函数(9)提出实现形式,并确定网络参数8. 解:(1)根据给定的稳态误差或误差系数,确定系统的开环增益(2)确定未校正系统的相位裕量和增益裕量︒=︒+︒=︒-+=521240)205(2γγ12225.05525.090180-=⇒︒=--︒-︒=s arctg arctg c c ωωγ1086.9lg 201lg 20lg 20lg 20)(22≈=⇒-+==∆βωβωc C K L 1.055.05122====c ωτω01.0101.0121====βωβτω1s 1001s 10s G c ++=)(12=C 10010110622=⨯==-C T R 900)1(21=-=αR R 375)13757.0237(lim )(lim 2200=+⨯+==→→s s s sK s sG K s s s v 375=K )13757.0237(375)(22+⨯+=s s s s G s 25=c ω︒35=γ(3)超前校正环节(4)滞后校正环节在ω处滞后校正引起的滞后足够小 校正后开环传递函数(5)确定校正装置参数025.022=αT 2512)3548(=+-=m ϕcm ωω=5.225sin 125sin 1sin 1sin 12==︒-︒+-+=m m ϕϕα063.0255.222===m T ωα⎪⎭⎫ ⎝⎛++=⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=1025.01063.05.21111)(22222s s s T s T s G c ααdB K L L a c s c s 5.29845.25lg 20lg 20)()(lg 2021=+-=+-=∆=αωω7.291=a ⎪⎭⎫ ⎝⎛++⎪⎭⎫ ⎝⎛++⋅+⨯+==1s 8551s 201s 02501s 06301s 37570237s s 375s G s G s G 22c s ....).()()()((6)校验略 422=R 422=R 5653=R 204=R 11=C 102=C。

控制系统的校正(一)一、校正方式1、串联校正;2、反馈校正;3、对输入的前置校正;4、对干扰的前置校正。

二、校正设计的方法3.等效结构与等效传递函数方法主要是应用开环Bode 图。

基本做法是利用校正装置的Bode ,配合开环增益的调整,修改原系统的Bode 图,使得校正后的Bode 图符合性能指标的要求。

1.频率法2.根轨迹法利用校正装置的零、极点,使校正后的系统,根据闭环主导极点估算的时域性能指标满足要求。

将给定的结构(或传递函数)等效为已知的典型结构或典型的一、二阶系统,并进行对比分析,得出校正网络的参数。

三、串联校正1.超前校正(相位超前校正)2.滞后校正(相位滞后校正()111)(>++=a Ts aTss G c 超前校正装置的传递函数为L (ω)aT m 1=ω20lg G c (jωm )=10lg a 其中:11=tg ()()aT tg T ()−−−ϕωωω11sin 1m a a −−=+ϕ四、超前校正频率法超前校正频率法设计思路:利用超前校正装置提供的正相移,增大校正后系统的相稳定裕度。

因此,通常将校正后系统的截止频率取为:c m=ωω此时,超前装置提供的相移量为:11()sin 1m a a −−=+ϕω新的截止频率位于校正装置两个转折频率的几何中心,即:20lg ()10lg 0m G j a +=a T m 1=ω例1:单位负反馈系统的开环传递函数为)2()(+=s s Ks G 设计校正装置,使得系统的速度误差系数等于20,相稳定裕度。

45≥γ202)()(lim 0==⋅=→K s H s G s K s v 解K=40)15.0(20)(+=ωωωj j j G (1) 确定K 值调整增益后的开环频率特性为srad c /2.61=ω01004518)2.65.0(90180<=⨯−−=−tg γ11sin 1+−=−a a m ϕ(2) 计算原系统相稳定裕度14)(40211=+c c ωω截止频率满足1c ω计算相稳定裕度γ(3) 计算参数{ }a ()111)(>++=a Ts aTss G ca=3.26db 1.526.3lg 10=2020log() 5.12mm ωω=−⨯s rad m /5.8=ω5.81==a T m ω(4) 确定频率mω(5) 计算参数T 00015184511sin +−=+−−a a T =0.065011109.13421.0065.05.090)(−=+−−−=−−−c c c c tg tg tg ωωωωϕ加入校正装置后系统的开环传递函数为)1065.0)(15.0()121.0(20)()(+++=s s s s s G s G c (6) 验证001.45)(180=+=c ωϕγ满足性能指标要求。

自动控制原理第六章控制系统的校正控制系统的校正是为了保证系统的输出能够准确地跟随参考信号变化而进行的。

它是控制系统运行稳定、可靠的基础,也是实现系统优化性能的重要步骤。

本章主要讨论控制系统的校正方法和常见的校正技术。

一、校正方法1.引导校正:引导校正是通过给系统输入一系列特定的信号,观察系统的输出响应,从而确定系统的参数。

最常用的引导校正方法是阶跃响应法和频率扫描法。

阶跃响应法:即给系统输入一个阶跃信号,观察系统输出的响应曲线。

通过观察输出曲线的形状和响应时间,可以确定系统的参数,如增益、时间常数等。

频率扫描法:即给系统输入一个频率不断变化的信号,观察系统的频率响应曲线。

通过观察响应曲线的峰值、带宽等参数,可以确定系统的参数,如增益、阻尼比等。

2.通用校正:通用校正是利用已知的校准装置,通过对系统进行全面的测试和调整,使系统能够输出符合要求的信号。

通用校正的步骤通常包括系统的全面测试、参数的调整和校准装置的校准。

二、校正技术1.PID控制器的校正PID控制器是最常用的控制器之一,它由比例、积分和微分三个部分组成。

PID控制器的校正主要包括参数的选择和调整。

参数选择:比例参数决定控制系统的响应速度和稳定性,积分参数决定系统对稳态误差的响应能力,微分参数决定系统对突变干扰的响应能力。

选择合适的参数可以使系统具有较好的稳定性和性能。

参数调整:通过参数调整,可以进一步改善系统的性能。

常见的参数调整方法有经验法、试错法和优化算法等。

2.校正装置的使用校正装置是进行控制系统校正的重要工具,常见的校正装置有标准电压源、标准电阻箱、标准电流源等。

标准电压源:用于产生已知精度的参考电压,可以用来校正控制系统的电压测量装置。

标准电阻箱:用于产生已知精度的电阻,可以用来校正控制系统的电流测量装置。

标准电流源:用于产生已知精度的电流,可以用来校正控制系统的电流测量装置。

校正装置的使用可以提高系统的测量精度和控制精度,保证系统的稳定性和可靠性。

控制系统的校正与调节方法一、引言控制系统的校正与调节方法是现代工程领域中重要的技术问题。

在制造和工业生产过程中,控制系统的准确性和性能稳定性对于提高生产效率和产品质量至关重要。

本文将介绍控制系统的校正与调节方法,以帮助读者更好地理解和应用控制系统技术。

二、控制系统的校正方法1. 传感器校正传感器是控制系统中的关键部件,其准确性和稳定性对整个系统的控制效果有着重要影响。

传感器校正是指通过对传感器进行实验或者理论推导,调整其输出信号以使之达到预期的准确性。

常见的传感器校正方法包括零点校正、放大倍数校正和线性度校正等。

2. 信号处理器的校正信号处理器用于处理从传感器获取的信号,将其转化为系统所需的控制信号。

为确保信号处理器的准确性和可靠性,有必要进行校正。

常见的信号处理器校正方法包括电压校准、频率校准和相位校准等。

三、控制系统的调节方法1. 反馈控制调节反馈控制调节是指根据系统输出信号与期望信号之间的差异,通过控制器对系统进行调节的方法。

该方法在工程领域被广泛应用,可以有效地改善系统的稳定性和动态性能。

常见的反馈控制调节方法包括比例控制、积分控制和微分控制等。

2. 前馈控制调节前馈控制调节是一种预先根据系统模型设计的控制器,通过输入信号的预测值来实现对系统的调节。

与反馈控制调节相比,前馈控制调节更快速、精确,适用于对系统动态特性要求较高的场景。

常见的前馈控制调节方法包括前馈增益调节和前馈补偿调节等。

3. 模糊控制调节模糊控制调节是一种利用模糊逻辑推理来实现对系统的调节的方法。

相较于传统的控制方法,模糊控制调节更适用于复杂、非线性的控制系统,能够提高系统的稳定性和鲁棒性。

常见的模糊控制调节方法包括模糊推理规则的设计和隶属度函数的确定等。

四、结论控制系统的校正与调节方法是实现高效、稳定控制的关键环节。

通过对传感器和信号处理器的校正,可以确保控制系统的准确性和可靠性。

同时,选择合适的调节方法,如反馈控制调节、前馈控制调节和模糊控制调节等,可根据系统需求来提高控制的性能指标。

第六章 控制系统的综合与校正6.1引 言错误!未指定书签。

图6-1为一自动绕线机的原理图,当其正常工作时,要求绕线电机以较快的转速将电枢线绕到转子上,而由绕线电机及测速器构成的单位负反馈系统的开环传递函数为0(0.11)(0.21)k G s s s =++其中,0k 为开环增益。

为了保证绕线速度,0k 的取值不能太少,一般取010k =。

由此,可以画出绕线电机的Bode 如图6-2所示,其相位裕度为0.2γ=-︒,不能满足系统稳定的要求。

由于绕线电机及测速器的特性不可改变,所以只有通过设计适当的控制器来实现自动绕线机的正常工作。

自动控制系统中控制器的设计又叫做系统的综合与校正。

本章主要介绍控制系统的综合与校正。

所谓综合或校正,就是在系统中不可变部分的基础上,加入一些元件(称校正元件),使系统满足要求的各项性能指标。

一般情况下,控制系统的固有部分即不可变部分由已知的元件组成,因而其特性也是已知的。

固有部分的参数除了增益以外,其余大多数参数是不可改变的,因而也叫不可变部分。

通常,提高系统的性能指标,仅仅靠提高增益是不能完成的。

所以,提高系统的性能指标往往需要引入新的元件来校正系统的特性。

控制系统中通常有两种校正方式,即串联校正和反馈校正。

校正元件可以串联在前向通道之中,形成串联校正,如图6-3所示。

也可接在系统的局部反馈通道之中,形成并联校正或反馈校正,如图6-4所示。

错误!未指定书签。

错误!未指定书签。

控制器绕线电机步进电机气动卡盘转子电枢线图6-1 自动绕线机串联校正的方法中,根据校正环节的相位变化情况,可分为超前校正、滞后校正、滞后超前校正。

按照运算规律,串联校正又可分为比例控制、积分控制、微分控制等基本控制规律以及这些基本控制规律的组合。

经典控制理论中系统校正的方法主要有根轨迹法和频率特性法。

本章主要介绍频率特性法。

频率特性设计法根据系统性能指标的要求,以系统的开环对数频率特性(Bode 图)为设计对象,使系统的开环对数幅频特性图满足系统性能指标的要求。

具体来说就是:1,系统的低频段具有足够大的放大系数,有时候也要求具有足够大的斜率以满足系统对稳态误差的要求。

2,系统的中频段以-20dB/dec 的斜率通过0dB 线,并且保证足够的中频段宽度以满足性能指标对相位裕度的要求。

3,高频段一般不作特殊设计,而是根据被控对象自身特性进行高频衰减。

6.2 基本控制规律站在系统设计的角度,控制系统的校正又可以看成是控制系统的控制器设计。

控制系统的控制器通常采用比例、微分、积分等基本控制规律,以及这些基本控制规律的组合,如比例微分、比例微分、比例积分微分,来实现对被控对象的控制。

6.2.1 比例(P )控制规律具有比例控制规律的控制器称为P 控制器。

它实际上是一个增益可调的放大器,如图6-5所示。

P 控制器的输出信号)(t m 与输入信号)(t ε成比例关系,即)()(t K t m P ε=(6-1)其中,P K 为P 控制器的比例系数,又称为P 控制器的增益。

在串联校正中,提高P 控制器的增益就是提高控制系统的开环放大系数,可以减小系统的稳态误差,提高控制精度。

但是会降低系统的相对稳定性,开环放大系数过大还会造成系统的不稳定。

因此在控制系统的设计中,很少单独使用比例控制规律。

6.2.2 比例微分(PD )控制规律具有比例加微分控制规律的控制器称为PD 控制器,如图6-6所示。

PD 控制器的输出信号)(t m 即与输入信号)(t ε的成比例关系,又与输入信号)(t ε的导数成比例关系,即dtt d K t K t m P P )()()(ετε+= (6-2)其中,P K 为可调比例系数,τ为可调微分时间常数。

图6-5 比例(P )控制器PD 控制器由于采用了微分控制规律,可以反应输入信号的变化趋势,引入早期修正信号,从而增加系统的阻尼程度,提高系统的稳定性。

但是,微分控制规律只有在输入信号变化时才有效,所以单一的D 控制器不能单独使用。

另外由于微分控制规律具有预见信号变化趋势的特点,所以容易放大变化剧烈的噪声。

6.2.3 积分(I )控制规律具有积分控制规律的控制器称为I 控制器,如图6-7所示。

I 控制器的输出信号)(t m 与输入信号)(t ε的积分成比例关系,即⎰=II dt t K t m 0)()(ε(6-3)其中,I K 为可调的比例系数。

由于I 控制器的积分作用,当输入信号变化零以后,其输出信号可能仍保持为一个非零的常量。

I 控制器可以提高系统的型别,从而消除或减小稳态误差,提高系统的稳态性能指标。

但是I 控制器引入了-90°的相移,会降低系统的稳定性,甚至可能造成系统的不稳定。

6.2.4 比例积分(PI )控制规律具有比例积分控制规律的控制器称为PI 控制器,如图6-8所示。

PI 控制器的输出信号)(t m 即与输入信号)(t ε成比例关系,也与输入信号)(t ε的积分成比例关系,即⎰+=IIPP dt t T Kt K t m 0)()()(εε(6-4)其中,P K 为可调放大系数,I T 为可调积分时间常数。

PI 控制器引入的位于原点的极点可以提高系统型别,从而消除或减小稳态误差,提高系统的稳态性能指标。

同时,只要保证积分时间常数I T 足够大,可以减弱I 环节对系统稳定性的不利影响。

PI 主要用来提高控制系统的稳态性能。

图6-8 比例积分(PI )控制器图6-7 积分(I )控制器例 6-1 如图6-9所示,某单位负反馈系统的不可变部分传递函数为)1()(00+=Ts s K s G试分析PI 控制器对系统稳态性能的改善作用。

解 由图可知,系统的开环传递函数为)1()1()(20++=Ts s T Ts K K s G I P 可见,系统型别由原来的I 型提高为II 型。

由第二章学习的内容很容易计算出,对于斜坡输入t R t r 1)(=,在无PI 控制器作用时,系统的稳态误差为01/K R ;接入PI 控制器以后,系统的稳态误差为零。

由此可见,PI 控制器可以改善控制系统的稳态性能。

引入PI 控制器后,系统的特征方程为000=+++K K s T K K s T Ts T P I P I I其中,参数T ,I T ,P K ,0K 都是正数,满足系统稳定的必要条件。

并且只要合理的选择上述各参数,就可以保证系统的稳定性。

通过上面的分析可知,采用PI 控制器可以提高型别,消除或消除稳态误差,同时又可以保证系统的稳定性。

6.2.5 比例积分微分(PID )控制规律错误!未指定书签。

具有比例积分微分控制规律的控制器称为PID 控制器,如图6-10所示。

PID 控制器具有比例、积分和微分三种控制规律各自特点,其输出信号)(t m 与输入信号)(t ε关系为,图6-9 PI 控制系统图6-10 比例积分微分(PID )控制器dtt d K dt t T K t K t m P tIP P )()()()(0ετεε++=⎰(6-5)由(6-5)式可知,PID 控制器的传递函数为)11()()(s sT K s s M I P τε++= (6-6)PID 控制器的传递函数还可以写成ss T s T T K s s M I I I P 1)()(2++•=τε (6-7)若1/4<I T τ,式(6-7)还可以改写成ss s T K s s M I P )1)(1()()(21++•=ττε (6-8)其中⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=I I T T ττ411211 ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=I I T T ττ411212 由(6-8)式可知,PID 控制器可使系统的型别提高一级,并且还引入两个负实零点。

与PI 控制器相比,不但保留了改善系统稳态性能的特点,还多提供一个负实零点,在提高系统动态性能上更加优越。

因而,PID 控制器在控制系统中得到了广泛的应用。

6.3 串联超前校正本节首先介绍串联超前校正的特点,然后介绍采用频率响应法确定超前校正参数的方法。

6.3.1 超前校正网络超前校正就是利用超前校正环节引入正的相移,增加系统的相位裕度,从而提高系统的动态性能。

常用的超前校正环节有PD 控制器和带惯性的PD 控制器。

PD 控制器的传递函数为)1(s K G P c τ+=(6-9)其中,P K 为比例系数,τ为微分时间常数。

当1=P K 时,PD 控制器的频率相应特性如图6-11所示。

可见,当ω由0变到∞+时,幅频dec /特性由0dB 变到∞+,而相频特性由0°变到90°。

显然,PD 控制器是超前校正元件。

从相频特性可以看出,采用PD 控制器可以为控制系统引入最大至90°的超前相移,然而从幅频特性可以看出,采用PD 控制器会增加控制系统的幅频特性高频段斜率,不利于抑制噪声。

因而,在超前校正中,带惯性的PD 控制器比PD 控制器更常用。

带惯性的PD 控制器的传递函数为)(11T TssG c >++=ττ(6-10)若令)1(>=a aTτ,则带惯性的PD 控制器的频率响应为)1(11)(>++=a jT jaT j G c ωωω(6-11)其相频特性为221111)()(ωωωωωωφωaT T aT tg T tg aT tg j G c +-=-==∠--- (6-12)带惯性的PD 控制器的频率响应如图6-12所示,结合(6-12)式可以看出,当ω由0增加到∞+时,m φ会在m ω处出现极值,由0/)(=ωωφd d 可以求得Ta m 1=ω (6-13)11sin 21)(11+-=-=∠=--a a aa tg j G c m ωφ (6-14)由(6-14)式可以看出,m φ的值随着a 值的增大而增大,图6-13为在不同a 值的情况下,带惯性的PD 控制器的相频特性。

由(6-14)式可以计算出不同的a 值所对应的m φ的值,如表6-1所示,图6-14则以曲线的方式表示出了a 与m φ之间的关系。

从表6-1和图6-14可以看出,当a 的取值介于5~20之间的时候,m φ的取值介于41. 8°~64.8°图6-12 带惯性的PD 控制器的频率响应m 1020之间。

而当a 较小时,m φ值过小;a 较大时,m φ随a 增大的变化较小。

故通常在超前校正中取a 值在5~20的范围内。

表6-1 m φ-a 关系表将(6-13)式的结果代入带惯性的PD 控制器的幅频特性)(lg 20ωj G c ,得到a j G m c lg 10)(lg 20=ω(dB )(6-15)带惯性的PD 控制器所能提供的最大超前相移ο90<m φ,与PD 控制器相比较小,但由于引入了一个惯性,带惯性的PD 控制器不会提高控制系统幅频特性高频段的斜率,在抑制系统高频噪声的能力上优于PD 控制器。