综合探究一

- 格式:doc

- 大小:364.00 KB

- 文档页数:2

政治必修一综合探究一教案

一、教学目标

1. 知识与技能:

(1)掌握政治生活的基本概念和原理。

(2)能够运用所学知识分析政治生活中的现象和问题。

2. 过程与方法:

(1)通过案例分析、小组讨论等方式,培养学生的分析能力和解决问题的能力。

(2)通过实践活动,培养学生的实践能力和创新精神。

3. 情感态度与价值观:

(1)树立正确的政治观念,增强公民意识和社会责任感。

(2)培养积极向上的生活态度和价值观。

二、教学内容与步骤

1. 导入:介绍政治生活的概念和意义,引导学生思考政治生活与个人生活的关系。

2. 知识讲解:讲解政治生活的基本概念和原理,包括公民的政治权利与义务、政府的职能与责任等。

3. 案例分析:选取具有代表性的政治生活案例,引导学生运用所学知识进行分析和讨论。

4. 小组讨论:分组进行讨论,鼓励学生发表自己的观点和看法,培养学生的合作精神和沟通能力。

5. 实践活动:组织学生进行实践活动,如模拟选举、模拟听证会等,培养学生的实践能力和创新精神。

6. 总结与反思:对本次综合探究活动进行总结和反思,总结经验教训,为今后的学习打下基础。

三、教学评价与反馈

1. 教学评价:根据学生的表现和成果进行评价,包括知识掌握情况、分析能力、解决问题的能力等方面。

2. 教学反馈:及时给予学生反馈和建议,帮助学生了解自己的学习状况和需要改进的地方。

政治必修一综合探究一教案一、教学目标•了解综合探究的目的和意义;•掌握综合探究的基本方法和步骤;•进行综合探究实践,培养分析问题、解决问题的能力;•增强学生对政治学科的兴趣。

二、教学重点•理解综合探究的概念和特点;•掌握综合探究的基本方法和步骤。

三、教学难点•培养学生综合运用知识、分析问题、解决问题的能力。

四、教学过程导入(5分钟)通过提问的方式引入本课的话题,引发学生的兴趣和思考,例如:•综合探究是什么?有什么特点?•综合探究的目的是什么?概念讲解(15分钟)结合教材内容,讲解综合探究的概念和特点。

可以使用示例和案例说明,引导学生对综合探究的理解。

•综合探究的概念:综合探究是指通过综合运用各种学科知识和方法,对一个问题或主题进行全面、深入的思考、研究和探究的过程。

•综合探究的特点:包括综合性、深入性、实践性和开放性等。

方法探究(20分钟)介绍综合探究的基本方法和步骤,以引导学生进行实践探究。

1.确定主题:选取一个与政治相关的研究主题,如政治参与、政治体制等;2.收集资料:通过查找图书馆、互联网等渠道,收集与主题相关的各类资料;3.分析问题:对收集到的资料进行分析,找出其中的问题和矛盾;4.提出假设:基于问题和矛盾,提出自己的假设,并进行论证;5.实施实验和调查:可以通过问卷调查、实地考察等方式,收集更多的信息和数据;6.数据分析和总结:对实施实验和调查所得的数据进行分析,并总结出结论;7.结果验证和讨论:将结论与他人进行交流和讨论,验证自己的观点;8.撰写报告:将整个综合探究的过程和结果进行整理和报告。

实践探究(20分钟)指导学生根据所学的方法和步骤,选取一个感兴趣的主题,展开实践探究。

可以将学生分组进行合作探究,每个小组选择一个主题进行探究,并进行实验和调查等实践活动。

鼓励学生积极参与讨论和交流,培养团队合作和问题解决的能力。

总结归纳(10分钟)引导学生总结综合探究的方法和步骤,涵盖以下几个方面:•如何选择研究主题;•如何收集资料;•如何分析问题和提出假设;•如何进行实验和调查;•如何分析数据和总结结果。

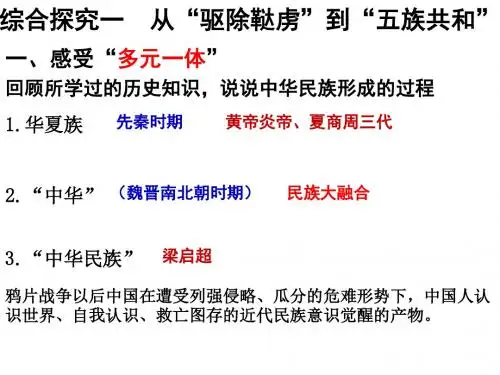

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》作业设计方案一、教学目标:1. 了解清朝末期中国社会的政治、经济、文化等方面的变化;2. 掌握“驱除鞑虏”到“五族共和”思想的演变过程;3. 培养学生的批判性思维和历史认识。

二、教学内容:1. 清朝末期中国社会的政治、经济、文化变化;2. “驱除鞑虏”思想的兴起和发展;3. 辛亥革命及“五族共和”思想的提出。

三、教学重点:1. 清朝末期中国社会的政治、经济、文化变化;2. “驱除鞑虏”思想的演变过程;3. 辛亥革命及“五族共和”思想的内涵。

四、教学方法:1. 听课、讨论、分组钻研;2. 多媒体教学、小组合作、问题解答;3. 视频资料展示、案例分析、教室互动。

五、教学过程设计:1. 导入:通过展示图片、视频等形式,引入清朝末期中国社会的政治、经济、文化变化的背景。

2. 进修:分组讨论“驱除鞑虏”思想的兴起和发展,学生展示钻研效果并进行讨论。

3. 拓展:通过案例分析,引导学生了解辛亥革命及“五族共和”思想的提出,探讨其内涵和意义。

4. 总结:对学生进行知识点的梳理和总结,强化对教学内容的理解和记忆。

六、教学评判:1. 学生教室表现评判:包括参与讨论、表达意见、思维活跃度等方面;2. 作业成绩评判:安置相关作业,考察学生对教学内容的掌握和理解水平;3. 考试评判:通过期中期末考试等形式,检验学生对历史知识的掌握和运用能力。

七、教学资源准备:1. 多媒体设备:投影仪、音响等;2. 教学资料:图片、视频、案例等;3. 教室教具:白板、笔、纸张等。

八、作业设计:1. 课后作业:要求学生撰写一篇关于“驱除鞑虏”到“五族共和”思想演变过程的文章;2. 小组钻研:分组钻研清朝末期中国社会的政治、经济、文化变化,并撰写钻研报告;3. 教室讨论:组织学生就“驱除鞑虏”思想的意义及“五族共和”思想的实现条件展开讨论。

以上是《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》作业设计方案,旨在帮助学生深入理解中国近摩登史上重要的思想演变过程,培养学生的历史认识和批判性思维能力。

综合探究一国家安全与核心利益学习目标 1.坚持以马克思主义立场、观点和方法评析各国政治制度,明确人民当家作主是社会主义民主政治的本质,以实际行动展现参与民主政治制度改革的理性行动能力,坚定走中国特色社会主义道路的信念和信心。

2.搜集发展中国家引入西方民主模式进行民主制度改革却失败的典型案例,运用唯物史观思考社会转型的复杂变化及其原因,辨析不照搬照抄西方民主模式与吸纳借鉴人类政治文明成果之间的关系,坚持和发展中国特色社会主义政治制度。

3.了解我国的总体国家安全观,知道坚持总体国家安全观要以政治安全为根本,认同国家安全利益是国家的最高利益,辨析漠视和损害国家安全的行为,提出解决问题的行动方案,彰显维护国家安全的责任担当。

一、国家安全1.基本内涵:指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态,以及保障持续安全状态的能力。

2.国家安全的核心:国家主权是国家安全的核心,它不是一个抽象的、孤立的概念,而是体现在国家的政治、经济、社会、文化、军事、外交等诸多方面,抽离任何一方面的内容,都是对国家主权的侵害,也是对国家安全的威胁。

3.坚持总体国家安全观:必须坚持以人民安全为宗旨、以政治安全为根本、以经济安全为基础、以军事科技文化社会安全为保障、以促进国际安全为依托,统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全,统筹维护和塑造国家安全,夯实国家安全和社会稳定基层基础,完善参与全球安全治理机制,建设更高水平的平安中国,以新安全格局保障新发展格局。

二、“一个国家、两种制度”1.基本内容:在祖国统一的前提下,国家的主体坚持社会主义制度,同时在台湾、香港、澳门保持原有的资本主义制度和生活方式长期不变,享有高度的自治权。

2.要求——反分裂、反“台独”(1)香港、澳门两个特别行政区的高度自治权不是固有的,其唯一来源是中央授权。

《回看走过的路比较别人的路远眺前行的路》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 通过对中国发展之路的回顾,理解中国特色社会主义道路的重要性。

2. 通过对其他国家发展经验的比较,认识到不同国家在发展道路上的差异和共性。

3. 培养学生全球视野,提高对未来发展的洞察力。

二、教学重难点1. 教学重点:引导学生深入理解中国特色社会主义道路的优势,以及不同国家发展经验的启示。

2. 教学难点:培养学生的比较和分析能力,以开放的心态面对不同的道路选择。

三、教学准备1. 准备相关教学视频和案例,包括中国发展历程、其他国家的发展经验等。

2. 设计课堂讨论题目,引导学生深入思考。

3. 制作PPT课件,方便课堂讲解。

4. 准备相关政治理论书籍,供学生在课余时间阅读。

四、教学过程:1. 导入新课:通过展示一些具有代表性的国家或地区的政治制度、经济发展、社会治理等方面的图片、视频和案例,引导学生思考不同政治制度、经济发展模式和社会治理方式的特点和优劣,从而引出本节课的主题——回顾走过的路,比较别人的路,远眺前行的路。

2. 讲授新课:通过小组讨论、案例分析、角色扮演等方式,引导学生深入了解不同政治制度、经济发展模式和社会治理方式的特点和优劣。

具体内容包括:(1)政治制度比较:比较不同国家的政治制度、政党制度、选举制度等方面的异同点,探讨政治制度与国家发展之间的关系。

(2)经济发展模式比较:比较不同国家的经济发展模式,如资本主义市场经济、社会主义计划经济等,探讨经济发展模式与国家发展之间的关系。

(3)社会治理方式比较:比较不同国家的社会治理方式,如民主自治、社区治理、社会组织等,探讨社会治理方式与国家发展之间的关系。

3. 课堂讨论:组织学生进行小组讨论,针对不同的政治制度、经济发展模式和社会治理方式提出自己的看法和建议。

引导学生认识到不同政治制度、经济发展模式和社会治理方式都有其优点和缺点,需要结合本国国情进行选择和改进。

4. 总结归纳:在课堂讨论结束后,教师对教学内容进行总结归纳,强调本节课的重点和难点,引导学生进一步思考如何结合本国国情选择适合自己的政治制度、经济发展模式和社会治理方式。

苏科版高一政治必修一综合探究一的关系苏科版高一政治必修一的综合探究一是整个课程的一个重要部分。

本篇综合探究一的关系,旨在帮助同学们更好地理解这一部分的内容,掌握关键知识点,并学会运用实用方法进行学习。

一、综合探究一的主题概述综合探究一以“我国的政治制度”为主题,深入探讨了我国的国体、政体以及中国特色社会主义民主政治等方面的内容。

通过学习,同学们要了解我国政治制度的基本特点和优越性,增强对国家的认同感和自豪感。

二、综合探究一的内容结构1.国体:阐述我国的国体是人民民主专政的社会主义国家,人民是国家的主人。

2.政体:介绍我国的政体是人民代表大会制度,人民代表大会是国家权力机关。

3.中国特色社会主义民主政治:分析中国特色社会主义民主政治的基本特征和优势,包括党的领导、人民当家作主、依法治国等。

4.公民权利与义务:讲解我国公民的权利与义务,以及如何行使权利和履行义务。

5.我国的政党制度:介绍中国共产党的领导地位和执政能力,以及多党合作和政治协商制度。

三、综合探究一的重点与难点1.重点:我国的政治制度、中国特色社会主义民主政治、公民权利与义务、政党制度等。

2.难点:如何理解中国特色社会主义民主政治的优势、如何把握公民权利与义务的关系、如何认识我国政党制度的特点等。

四、综合探究一的学习方法和建议1.深入学习宪法和相关法律法规,了解我国政治制度的基本规定。

2.结合实际案例,分析中国特色社会主义民主政治的优势。

3.对比其他国家的政治制度,加深对我国政治制度的认识。

4.积极参与课堂讨论,提出问题,发表观点,提高思辨能力。

5.做好笔记,整理归纳,形成体系化的知识结构。

通过以上分析,我们可以看出,综合探究一的重要性不言而喻。

希望同学们能够把握住这一阶段的学习,为未来深入学习政治知识打下坚实基础。

《回看走过的路比较别人的路远眺前行的路》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:1. 通过对我国发展道路的理解,理解中国特色社会主义的内涵和意义。

2. 通过对其他国家发展道路的比照,了解不同国家的发展模式和经验。

3. 培养学生的举世视野和独立思考能力,对未来发展道路有初步的规划和思考。

二、教学重难点:1. 教学重点:引导学生深入理解我国发展道路的特点和优势,理解中国特色社会主义的内涵。

2. 教学难点:如何引导学生通过比照不同国家的发展道路,形成自己的未来发展观念。

三、教学准备:1. 准备相关教学视频和案例,包括我国发展历程、其他国家发展案例等。

2. 设计教室讨论题目,引导学生思考不同国家的发展模式和未来规划。

3. 准备一些相关的书籍、文章,供学生课后阅读和讨论。

四、教学过程:1. 导入新课:通过展示中国近摩登历史上的重要事件和人物,引导学生回顾走过的路,感受国家的沧桑历程。

同时,通过比照其他国家和地区的政治发展道路,激发学生的好奇心和求知欲。

2. 讲授新课:(1) 讲解中国特色社会主义道路的内涵和特点,引导学生理解中国政治制度的基本原则和方针政策。

(2) 介绍中国共产党的领导地位和作用,引导学生理解中国政治制度的核心和基石。

(3) 比照其他国家和地区的发展道路,分析不同政治制度的优缺点,引导学生思考适合自己的政治制度。

(4) 结合时事热点,引导学生关注国家政治生活中的重要事件和政策变化,培养学生的政治敏感性和分析能力。

3. 教室讨论:鼓励学生盘绕本节课的主题展开讨论,分享自己的看法和见解。

教师对学生的观点进行点评和引导,帮助学生形成正确的政治观念。

4. 总结归纳:教师对本节课的内容进行总结和归纳,强调中国特色社会主义道路的重要性和意义,引导学生明确自己的政治立场和价值观念。

5. 安置作业:要求学生通过网络、书籍等途径收集更多的相关资料,进一步了解中国特色社会主义道路的发展历程和成就,为后续课程的学习打下基础。

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》教学分析近些年来,我国教育改革不息深化,教材编写也在不息更新。

其中,高中历史教材《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》引起了广泛关注。

该教材以“驱除鞑虏”到“五族共和”这一历史时期为主线,深入探讨了清末民初中国社会政治经济的变革和演变,对学生进行历史思维的培养和历史认识的拓展具有重要意义。

本文将从教材内容、教学设计、教学方法等方面进行分析。

起首,教材内容方面,该教材涵盖了清末民初的重要历史事件和人物,如甲午战争、辛亥革命等,系统地介绍了这一时期的社会政治变革。

同时,教材还对“驱除鞑虏”和“五族共和”两种不同的历史观念进行了比照分析,引导学生思考历史观念的演变和影响。

这样的内容设置有助于学生全面理解清末民初中国社会的动荡和变革,加深对历史的认识。

其次,教学设计方面,该教材注重培养学生的历史思维和分析能力。

教学设计上,教材设置了大量的思考题和讨论题,引导学生主动思考和探讨历史事件背后的原因和影响。

同时,教材还设计了各种形式的作业和考试题目,帮助学生稳固知识,提高历史进修的效果。

这样的教学设计有助于激发学生的进修兴趣和主动性,提高他们的历史进修能力。

最后,教学方法方面,该教材倡导多元化的教学方法。

除了传统的讲授和阅读外,教材还引入了讨论、小组合作、实地考察等多种教学方法,丰富了教学内容,提高了教学效果。

通过多种教学方法的运用,学生能够更好地理解历史事件的内涵和背后的意义,培养批判性思维和创造性思维。

综上所述,《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》教材在内容、教学设计和教学方法上都具有很高的教学价值。

通过对该教材的深入分析,可以更好地指导历史教学实践,提高学生的历史进修兴趣和能力,增进学生成为具有历史思维和历史素养的公民。

教学设计方案(第一课时)教学设计方案《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 知识目标:学生能够理解清朝末期中国面临的社会、政治、经济困境,了解清政府推行的改革措施和其效果。

《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》作业设计方案第一课时一、主题介绍本次作业设计围绕中国近现代史上的两个重要口号展开:“驱除鞑虏”和“五族共和”。

学生将通过探究这两个口号的历史背景、意义以及对中国社会的影响,从而了解中国近现代史的发展脉络,深入了解中国传统文化与现代社会变革的关系。

二、学习目标1. 了解“驱除鞑虏”和“五族共和”这两个口号的来源、提出背景和历史意义;2. 掌握中国近现代史上的重要事件和人物,以及这些事件、人物对中国社会的影响;3. 培养学生的独立思考和分析问题的能力,提高学生的历史意识和文化素养。

三、课堂活动设计1. 导入活动:通过图片、文献资料等展示“驱除鞑虏”和“五族共和”口号的起源及历史背景,让学生了解这两个口号的重要性和影响;2. 知识讲解:老师讲解中国近现代史上的重要事件和人物,如甲午战争、义和团运动、辛亥革命等,引导学生认识这些事件对中国社会的影响;3. 小组讨论:分成小组,讨论“驱除鞑虏”和“五族共和”口号在中国社会发展中的作用及意义,并展开讨论;4. 个人写作:要求学生写一篇小结,总结“驱除鞑虏”和“五族共和”对中国社会的影响,并发表自己的见解;5. 课堂展示:学生将自己的写作成果展示给全班同学,并进行互动和交流,促进思想碰撞和交流。

四、作业要求1. 完成小组讨论和个人写作,写作要求包括口号提出的背景、历史意义及对中国社会的影响;2. 作业文字要求清晰、逻辑性强,表达准确、简洁;3. 鼓励学生积极思考并发表自己的见解,可以结合书籍、文章或其他资料;4. 提高认真对待作业,按时提交并参与课堂展示,与同学分享自己的研究成果。

五、评价标准1. 作业内容充实,深入挖掘口号的历史意义和影响;2. 语言表达清晰、准确,逻辑性强;3. 能够展示独立思考和分析问题的能力,有独特见解;4. 主动参与课堂活动和小组讨论,积极与同学交流和学习。

第二课时作业设计方案一、引言本次作业设计将以《综合探究一_从“驱除鞑虏”到“五族共和”》为主题,探讨清朝末期至民国初年中国社会的变迁和国家治理理念的转变。

综合探究一 从“驱除鞑虏”到“五族共和”

【学习目标】 1、了解“华夏”、“中华民族”、“中国”这些词的来源与含义。

2、知道中华民族的“多元一体”的历史发展历程。

3、理解清末“驱除鞑虏”的含义与重要历史意义。

4、探究“五族共和”的历史追求与具体含义。

一、自主先学,发现问题 (一)请同学们仔细阅读预习书本,然后将预习中产生的疑问记录在表格内。

(二)请同学们在前面仔细阅读的基础上,完成下列预习题。

1、是 首次使用了“中华民族”一词,是 ,使“中国”成为具有近代意义的国家名称。

2、汉族的前身是 族。

人们 用 来形容中华民族的形成。

3、 的说法把中国各族人民看做一个整体, “五族”在当时指 、 、 、 、 。

4、“吾中国四万万人,无贵无贱,当今日在覆屋之下,漏舟之中,薪火之上,如笼中之鸟,釜底之鱼,牢中之囚,为奴隶,为牛马,为犬羊,听人驱使,听人宰割,此四千年中二十朝未有之奇变”这段话是出现在 之后。

5、魏晋南北朝时期,“中华”一词出现,这一词出现的历史背景是 。

二、合作探究,解决问题

(一)我国自古以来就是一个多民族的国家,秦汉、魏晋南北朝时期是中华民族形成于发展的重要时期。

下面请同学们回顾八年级所学,来感受“多元一体”。

1、举例说明秦汉时期,中原王朝与匈奴之间的关系。

(各举一例) 2、南北朝时期为什么会出现民族大融合?

3、穿越时空隧道,你来到北魏时期,亲历了北魏孝文帝改革的前后情况,试举例说明孝文帝改革前后北魏的变化。

(二)孙中山是中国近代政治文明——民主共和制的重要催生人。

他的学说是“内审中国之情势,外察世界之潮流,兼收众长,益以创新。

“请同学们结合八年级所学,来探究什么是”驱除鞑虏和“五族共和” 1、同盟会革命纲领的诞生有着怎样的历史背景? 2、当时,有人将同盟会革命纲领中的“恢复中华“理解为汉族聚居的18个省范围内恢复建立汉族国家。

对此,你是如何认识的?

3、阅读书本P25梁启超和孙中山的言论,思考下面问题。

(1)梁启超提出了小民族主义和大民族主义,说说你的理解。

(2)梁启超和孙中山关于民族的看法有哪些共同点?

4、阅读书本《中华民国临时大总统宣言书》,思考下面问题。

(1)《中华民国临时大总统宣言书》中提到了哪两个统一?

(2)什么是民族统一?什么是领土统一?

三、课堂小结

同学们学习了本节课内容,了解了中华民族大家庭的由来,那么由史及今,我们应该树立什么样的民族意识?

四、布置作业 作业本P13-14页

综合探究一从“驱除鞑虏”到“五族共和”

【学习目标】

1、了解“华夏”、“中华民族”、“中国”这些词的来源与含义。

2、知道中华民族的“多元一体”的历史发展历程。

3、理解清末“驱除鞑虏”的含义与重要历史意义。

4、探究“五族共和”的历史追求与具体含义。

一、自主先学,发现问题

(二)请同学们在前面仔细阅读的基础上,完成下列预习题。

1、是首次使用了“中华民族”一词,是,使“中国”成为具有近代意义的国家名称。

2、汉族的前身是族。

人们用来形容中华民族的形成。

3、的说法把中国各族人民看做一个整体,“五族”在当时指、、、、。

4、“吾中国四万万人,无贵无贱,当今日在覆屋之下,漏舟之中,薪火之上,如笼中之鸟,釜底之鱼,牢中之囚,为奴隶,为牛马,为犬羊,听人驱使,听人宰割,此四千年中二十朝未有之奇变”这段话是出现在之后。

5、魏晋南北朝时期,“中华”一词出现,这一词出现的历史背景是。

1、梁启超、辛亥革命

2、华夏、从多元走向一体

3、五族共和、汉满蒙回藏

4、甲午中日战争

5、各民族大融合

二、合作探究,解决问题

(一)我国自古以来就是一个多民族的国家,秦汉、魏晋南北朝时期是中华民族形成于发展的重要时期。

下面请同学们回顾八年级所学,来感受“多元一体”。

1、举例说明秦汉时期,中原王朝与匈奴之间的关系。

(各举一例)

2、南北朝时期为什么会出现民族大融合?

3、穿越时空隧道,你来到北魏时期,亲历了北魏孝文帝改革的前后情况,试举例说明孝文帝改革前后北魏的变化。

(一)1、战:蒙恬反击匈奴(卫青、霍去病反击匈奴)。

和:昭君出塞。

2、少数民族内迁与汉族人民融合;北魏孝文帝改革

3、点拨:结合北魏孝文帝措施从语言、婚姻、服饰、姓名等方面谈。

(二)

1、2两题请参考教参p53

3、4两题请参考教参p54

四、课堂小结

和平友好、民族平等、友好交往等六、布置作业

作业本P13-14页

教师二次备课内容

1、知识线

2、时间线

3、活动组织线

需展示的问题:

还需补充的内容:

教学反思。