存在主义的产生背景共27页

- 格式:ppt

- 大小:2.72 MB

- 文档页数:27

论存在主义教育一、存在主义的时代背景存在主义萌芽产生于19世纪下半叶。

存在主义的兴起与流传,一般认为有两种背景因素,其一是传统哲学流于空泛,其二是工业革命后是社会文化变迁,人类在精神文明陷入匮乏后进行的反省。

传统这些中对人性的探讨,无论是唯物论或唯心论,所阐释的都是些抽象概念,对现实的人生存在问题缺乏实质意义,不能使人从哲学探讨中领悟到人生的意义和价值。

18世纪工业革命后,社会快速变迁,人类在机械化、系统化、齐一化的生活框架中,失去了独立,失去了自我,失去了意义和价值。

存在主义思想,代表了当时社会中人类自我反省的呼声。

二次世界大战后,欧洲的精神文明遭到严重摧残,在新价值体系未立的社会动荡时期,加速了存在主义的流传和发展。

关于存在主义的先驱,一般认为是丹麦哲学家克尔凯郭尔和德国唯意志论者尼采。

代表人物有德国的海德格尔、雅斯贝尔斯和法国的萨特等。

存在主义教育哲学反映出浓厚的非理性和悲观主义色彩,存在主义的不同代表人物,其观点也在不同程度上存在差异。

但存在主义还是具有很多值得我们重视的因素,尤其是强调自我、强调人在世界上的能动地位和主动作用、强调师生间平等融洽的关系、强调师生各自的自由选择及选择的责任等观念和思想。

二、存在主义教育思想的主要观点(一)教育目的观萨特有句名言:“存在先于本质。

”他将这句话称作存在主义哲学的第一理论,并对其解释为,首先是人存在、露面、出场,后来才说明自身,世间并无人类本性,人不仅是他自己所设想的人,而且还只是他投入存在以后,自己所志愿变成的人。

人的本质,也就是人将要成为什么样子,要由他自己负责,由他自己选择。

因此,对于人来说,最重要的是认识选择的重要性,并按自己的选择去行动和承担生活的责任。

人要自己争得生命的意义,创造自己的价值。

根据存在主义的观点,其教育的目的就是使每一个人都认识到自己的存在,并形成一套不同于他人的独特的生活方式。

教育要维护个人的自由,帮助个人进行自我选择,并对自己的选择负责。

存在主义与当代社会摘要:本文介绍了存在主义的时代产生背景及存在主义的主要特征,以及存在主义从诞生以来随着自身的发展演化对西方文化,观念和我国现当代文化,意识形态的影响。

并结合自身对我国目前的国家政策和社会主流提倡观点的理解,表述了自己关于存在主义对我国国家政策和社会生活的各个方面影响的理解。

关键词:存在主义;产生背景;西方文化;社会生活;国家政策1存在主义产生背景存在主义产生于第一次世界大战之后。

第一次世界大战是欧洲资产阶级文明终结的开端。

随着现代时期的到来,伴随着资本主义的到来,同时人类社会进入到历史中的非宗教阶段。

此时,虽然人们拥有了前所未有的权利、科技、文明,但也同时发现自己的无家可归。

随着宗教这一包容一切的框架的丧失,人不但变得一无所有,而且变成一个支离破碎的存在物。

他没有了归宿感,认为自己是这个人类社会中的"外人",自己将自己异化。

在他迫切的需要一种理论来化解自己的异化感觉的同时,现代把人剥得“赤身裸体”的长期奋斗也就开始了。

另外,新教确实把宗教意识提升到个人的虔诚、良心的自我反思以及紧张的内在性这样一个更高的水准。

然而,为了能够直接面对他的上帝,面对他的信仰的严厉而又不可解释的要求,人被弄得一无所有了。

如是,他也就被剥夺了一切宗教仪式和教义。

新教确实提高了宗教意识,但它同时又把这种意识同我们整个人性的深层无意识生活割裂开来。

新教越是极力保持同上帝面对面的基本关系,这种关系就越发变得淡薄,直到最后,这种同上帝本人的关系就有变成一种同虚无主义的关系之虞。

存在主义应运而生!2 存在主义特征存在主义最根本的特征就是把鼓励人的非意识性活动当做最真实的存在,并且作为全部哲学的出发点。

存在主义者称这是一种以人为中心,尊重人的个性和自由的哲学。

然而存在主义不应当仅仅被看作是一种一时流行的风尚,也不只是一种战后时期的哲学情绪,而是直接存在于现代历史主流中的人类思想的一项主要运动,承担了西方思想中的一个根本变革哲学的中心议题。

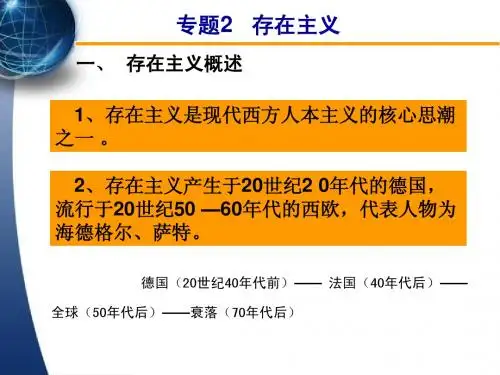

存在主义(existentialism)是20世纪西方人本主义哲学思想中最大的一个流派,20世纪20年代产生于德国40年代流行于法国50年代起传播于世界。

存在主义以人作为研究的对象和出点,关注人的存在、价值与尊严。

存在主义教育思想流派最早只是一种对教育问题的设想

,还谈不上系统的理论。

1939年,奥地利存在主义哲学家马丁·布贝尔发表一篇

《品格教育》演说词,从存在主义哲学的基本原则出发论述了教育如何促使人性自我完成的问题,这是存在主义教育思想的代表作。

20世纪50年代,美国教育哲学家莫里斯等人将存在主义引入教育领域,逐渐形成存在主义教育思想流派。

返回百度百科首页百度首页 |登录新闻网页贴吧知道MP3图片视频百科存在主义帮助搜索词条添加到搜藏编辑词条理论概述存在主义(Existentialism)又称生存主义,当代西方哲学主要流派之一。

其根本的特征是把孤立的个人的非理性意识活动当作最真实的存在,并作为其全部哲学的出发点。

它自称是一种以人为中心、尊重人的个性和自由的哲学。

是一个哲学的非理性主义思潮,以强调个人、独立自主和主观经验。

最先提出的是索伦·奥贝·克尔凯郭尔。

卡尔·雅斯贝尔斯和马丁·海德格尔可被看作其先驱。

在20世纪中它流传非常广泛。

法国哲学家让-保罗·萨特和作家阿尔贝·加缪是其代表人物。

产生背景存在主义的产生与它所处时代的社会背景是密不可分的:第一次世界大战是欧洲资产阶级文明终结的开端。

现代时期的到来,人进入了它的历史中的非宗教阶段。

此时,虽然他拥有了前所未有的权利、科技、文明,他也同时发现自己的无家可归。

随着宗教这一包容一切的框架的丧失,人不但变得一无所有,而且变成一个支离破碎的存在物。

他没有了归宿感,认为自己是这个人类社会中的“外人”,自己将自己异化。

在他迫切的需要一种理论来化解自己的异化感觉时,存在主义就应运而生了。

思想渊源早在古希腊时代,其著名的悲剧《美狄亚》就表现了对荒谬的命运的不满与反抗,可以说,存在主义的悲剧精神几乎是伴随文明的发展与日俱增的。

存在主义[编辑本段][编辑本段][编辑本段]存在主义主要的理论来源是唯意志主义,个人主义,现象学存在主义不是一个统一的哲学体系,而是一种哲学思潮,以下重点介绍一些存在主义流派。

代表作品哲学著作:《惧怕的概念》(作者:索伦·奥贝·克尔恺郭尔)《非此即彼》(作者:索伦·奥贝·克尔恺郭尔)《致死的疾病》(作者:索伦·奥贝·克尔恺郭尔)《存在与时间》(作者:马丁·海德格尔)《存在与虚无》(作者:让-保罗·萨特)《自由之路》(作者:让-保罗·萨特)《情感理论初探》(作者:让-保罗·萨特)《叛逆者》(作者:阿尔贝·加缪)《可见与不可见》(作者:莫里斯·梅洛-庞蒂)文学著作:《局外人》(作者:阿尔贝·加缪)《鼠疫》(作者:阿尔贝·加缪)《城堡》(作者:弗兰茨·卡夫卡)《审判》(作者:弗兰茨·卡夫卡)《变形记》(作者:弗兰茨·卡夫卡)《恶心》(作者:让-保罗·萨特)戏剧:《禁闭》(作者:让-保罗·萨特)《苍蝇》(作者:让-保罗·萨特)《缓延》(作者:让-保罗·萨特) 克尔恺郭尔的存在主义 存在主义,是克尔恺郭尔所主张的神学里,最主要也是最重要的部分。

存在主义的兴起与影响近现代哲学的重要流派存在主义作为一种哲学流派,起源于二十世纪初的欧洲,对近现代哲学产生了深远的影响。

它突出人的存在和自由意志,探讨人类的存在状态和个体的主体性,提出了一系列有关意义、责任、自由等问题的重要观点,深刻地塑造了现代哲学的格局。

一、存在主义的兴起在哲学史上,存在主义被视为一次对传统哲学偏向客观主义的反抗和冲击。

在二十世纪初的欧洲,社会和政治变革、两次世界大战的蔓延以及人们对宗教的怀疑等因素,为存在主义的兴起提供了土壤。

1.1 对传统哲学的批判传统哲学往往注重客观存在和理性思考,以普遍性和客观真理为目标。

然而,对于生活中的具体情境和个体经验,传统哲学显得力不从心。

存在主义强调个体的存在和独特性,推崇主体性和主观的体验,对传统哲学的客观主义立场进行了批判。

1.2 社会和政治背景两次世界大战让人们对人类的本质和意义产生了疑问。

战争的残酷性、人性的丑陋暴露以及对生活的无助感,促使人们寻求一种能够回应这些问题的哲学思考方式。

同时,社会变革和价值观念的多元化也为存在主义的兴起提供了条件。

二、存在主义的核心观点作为一种思潮,存在主义提出了一系列核心观点,对现代哲学的发展产生了深远的影响。

2.1 存在第一性原则存在主义认为存在优于本质,注重对存在的直接经验的关注。

它强调人类作为有感知、有意识的存在者,应该以自己的存在来决定自己的本质和意义,而不是被外部因素或神圣权威所规定。

2.2 自由意志与责任存在主义强调人类的自由意志和责任。

人被认为是自己生活和行为的创造者,必须为自己的选择和行为承担责任。

自由意志使人具备了选择的能力,同时也赋予了人生的意义。

2.3 孤独与无助存在主义者认为人类在存在过程中经历孤独和无助。

孤独是指个体在存在中的独特性和不可替代性,无助是指人类在面对生活的不确定性和颠沛流离时的无力感。

孤独和无助是人生不可回避的经验,但也是人类发展自由意志和个体主体性的基础。

三、存在主义对近现代哲学的影响存在主义的兴起深刻地影响了近现代哲学的发展,引发了一系列重要的思潮和学派。

第四章存在主义(提纲)存在主义是现代西方哲学中流传很广、影响很大的一个哲学流派。

它立足于揭示人的真正“存在”,阐释人的存在的意义和方式,从而揭示个人与他人及社会的关系,是一种比较典型的人本主义哲学思潮。

第一节存在主义的形成和基本特征存在主义的产生和流行与20世纪以来西方资本主义社会矛盾和危机的日趋严重以及人的异化现象的加剧紧密相连,是资本主义社会矛盾和危机的产物。

存在主义以个人的存在为其哲学的基本问题,并以此为中心对人的问题进行了哲学反思,具有非常鲜明的人学特征。

一、存在主义产生的背景存在主义产生于20世纪20年代的德国,40年代到60年代广泛流行于西方社会。

它的产生和发展与资本主义社会的全面危机有密切关系。

在第二次世界大战之前,存在主义的中心在德国,海德格尔和雅斯贝尔斯是其创始人和最大的代表。

第二次大战爆发之后,法国成了存在主义的另一个中心,以萨特为最大的代表,其代表人物还有:梅洛—庞蒂(Merleau-Ponty 1908—1961)、马尔塞(Gabrie Marcel 1889—1978)、卡缪(Albert Gamüs 1913—1960)。

存在主义作为人本主义思潮的第三代,一直把描述和揭露在充满矛盾和危机的现代社会中人的个性的丧失,人的自由被剥夺,人为异己的力量所支配,人已不再是作为人而存在,把论证怎样使人获得真正的自由,摆脱异化状态,恢复人的个性和尊严,实现人的价值,作为其哲学的中心任务。

存在主义哲学的思想渊源可追溯到意志主义、生命哲学等,但作为其直接的思想渊源是丹麦哲学家克尔凯郭尔(Soren Kierkegaard 1813—1855)的“孤独的个人”的哲学思想和胡塞尔的现象学。

二、存在主义的基本特征存在主义的内部派别林立,仍然具有许多共同的理论倾向,从而构成一种哲学思潮。

第一,存在主义都反对主客二分的传统哲学,反对唯物主义和唯心主义,也反对实证主义思潮的观点。

他们不排斥对本体论的研究,但主张以超越主客、心物二元论的存在论来取代传统哲学的本体论。