化学酸碱中和反应说课稿

- 格式:doc

- 大小:40.50 KB

- 文档页数:4

初中化学实验说课比赛说课稿模板尊敬的评委老师、各位同仁:大家好!今天,我将为大家说课一节初中化学实验课,课题为《探索物质的奥秘——酸碱中和反应》。

本次说课将围绕教学目标、教学内容、教学方法、实验设计、评价与反思五个方面展开。

一、教学目标本节课的教学目标旨在让学生通过实验探究活动,理解酸碱中和反应的基本原理,培养学生的观察力、实验操作能力和分析问题的能力。

同时,通过实验活动,激发学生对化学学科的兴趣,培养他们的科学探究精神和合作意识。

二、教学内容本次实验课的内容是酸碱中和反应。

首先,我会简要介绍酸和碱的性质,然后通过实验演示,让学生观察酸碱中和反应的现象,并引导学生总结反应的特点。

实验中,我们将使用指示剂来观察反应的酸碱变化,并通过pH试纸测定反应溶液的酸碱度。

三、教学方法为了提高教学效果,本节课将采用启发式教学法和实验探究法相结合的方式。

在讲解理论知识时,我会提出问题,引导学生思考和讨论,然后通过实验验证他们的猜想。

在实验操作环节,我将组织学生分组合作,每组负责不同的实验任务,以培养他们的团队协作能力。

四、实验设计实验一:酸碱指示剂的变化材料准备:紫色石蕊溶液、稀盐酸、氢氧化钠溶液操作步骤:1. 向两个试管中分别加入少量稀盐酸和氢氧化钠溶液。

2. 分别向试管中滴加紫色石蕊溶液,观察颜色变化。

3. 记录观察结果,并讨论指示剂颜色变化的原因。

实验二:pH值测定材料准备:pH试纸、稀盐酸、氢氧化钠溶液、蒸馏水操作步骤:1. 使用pH试纸测定稀盐酸和氢氧化钠溶液的pH值。

2. 将稀盐酸和氢氧化钠溶液混合,再次测定pH值。

3. 分析混合后的溶液pH值变化,探讨酸碱中和反应的特点。

五、评价与反思在课程结束后,我将通过小测验和实验报告来评价学生的学习效果。

同时,我也会反思本次课程的教学过程,考虑如何改进教学方法,使之更加高效和有趣。

总结:通过本次说课,我希望能够向各位展示一种既注重理论知识传授,又强调实践操作的化学教学模式。

酸碱中和反应说课稿初三化学《酸和碱的中和反应》说课稿大家好,我今天进行说课的内容是选自义务教育课程标准实验教科书人教版九年级化学下册第十单元的课题2《酸和碱之间会发生什么反应》。

我将从以下五个方面进行说课:说教材教材的作用和地位本教材是在学习常见酸和碱的知识后,主要是中和反应及中和反应的应用、酸碱度的测定——pH两个部分。

本节课主要学习中和反应及中和反应的应用。

从教材体系来看,中和反应既是对酸碱化学性质的延续和深化,同时又引出另一类化合物——盐,所以起着承上启下的作用,同时又为今后高中学习酸碱中和滴定的定量分析打下基础。

从教育目的看,中和反应在生活、生产上具有广泛的应用,研究它更具有现实意义,能更好体现化学走向生活的理念。

从研究方法看,本课题采用实验探究,然后对实验进行分析、讨论、归纳,能较好地培养学生的分析探究能力。

因此本节课既是本章的重点,也是初中化学的重点之一。

教学目标知识与技能:知道酸与碱之间发生的中和反应。

了解中和反应在实际生活中的应用。

过程与方法:通过自主探究,培养学生发现问题、解决问题的能力和动手操作能力。

通过讨论交流,培养学生收集处理信息能力和良好的学习习惯。

情感态度与价值观:感受化学与社会生活的关系。

培养学生实事求是的科学态度。

3、教学重点、难点重点:酸碱之间的中和反应难点:中和反应的探究过程说学情对于什么是酸,什么是碱,以及如何鉴别酸或碱,学生已经熟悉,而且对酸、碱的相关物理、化学性质有所了解,但对于酸和碱之间会发生什么反应呢?如何通过具体的实验来探究呢?这些问题大多数学生从来没有思考过,所以需教师设置问题来激发学生的探究欲望。

所以本节课教学的起点应定位于学生已有的酸碱的知识基础上,设计有利于学生能自主学习的情境。

说学法和教法学法:明确问题——大胆猜想——设计实验——实验探究——分析现象——形成概念——理解迁移教法:三段五环探究式学习三段:激疑——探究——形成五环:创设情境,引入课题合作探究,解决课题归纳概括,小结课题反馈练习,巩固课题拓展延伸,应用课题说教学过程我以教材为平台,突破教材知识顺序局限,既定实验的局限,对教材大胆创新处理。

中和反应pH说课稿中和反应pH说课稿在教学工作者开展教学活动前,时常要开展说课稿准备工作,编写说课稿助于积累教学经验,不断提高教学质量。

说课稿应该怎么写才好呢?下面是小编为大家收集的中和反应pH说课稿,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

【内容目标概述】本节课是在酸、碱的通性学习后,结合酸与碱的相互作用——中和反应而设置的,就内容的难度以及大纲(或新的课程标准)的要求而言,这节课较前二节明显下降。

但本节课在整个初中综合理科中联系点比较多:如与人的内环境,酸雨、环境污染、金属的锈蚀,人体的免疫等均有一定联系,所以重要性不言而喻。

本课是第二课时,科学(7-9年级)课程标准对此内容提出的具体目标为“会测定溶液的酸碱性”,活动建议是“测定土壤的酸碱性,提出改良土壤的建议;测定常见溶液、几种果汁、食品、人体汗液的酸碱性;自制酸碱指示剂”。

限于初中生的知识储备不够,对pH的`意义无法理解;同时自制酸碱指示剂也有操作上困难,因而是学习的难点。

鉴于本节课需要学生参与实验探究身边以及生活中常见溶液的酸碱性,因此增设教学目标“体会科学就在身边”及在课外拓展确认自制酸碱指示剂的实用性以及得出指示剂概念时所用的科学方法目标“运用归纳法”。

【教学设计思路】一、情景创设为激起学生的学习需求,教师引述科学史上波义耳实验时的“意外发现”,并投影相关图片,同时边讲解边演示紫罗兰花瓣遇酸碱变色实验,自然引出学习任务:酸碱指示剂。

二、复习归纳,引出新概念:指示剂通过复习原先分散学习的紫色石蕊与酚酞试液与酸、碱反应时的颜色变化,不但可接通学生原有经验,同时有助于引导学生归纳出可用做酸碱指示剂的根本特征:遇酸、碱颜色不一样,而不一定两者都变色,从而得出酸碱指示剂的概念。

三、提出问题同是酸或碱性溶液,它们的强度又有不同。

通过演示盐酸与醋酸酸性强弱的对比实验,自然提出问题:盐酸比醋酸强多少?如何反映酸/碱性的强弱呢?从而引出新的学习任务:溶液的酸碱性—pH。

2024中和反应说课稿范文今天我说课的内容是《2024中和反应》,下面我将就这个内容从以下几个方面进行阐述。

一、说教材1、《中和反应》是中学化学课程中的一部分,它是在学生已经学习了化学反应基础知识并了解了酸碱中和反应的基本概念之后进行教学的,是化学领域中的重要知识点,而且中和反应在日常生活中有着广泛的应用。

2、教学目标根据新课程标准的要求以及教材的特点,结合学生现有的认知结构,我制定了以下三点教学目标:①认知目标:理解中和反应的定义、条件和化学方程式,掌握中和反应的基本概念。

②能力目标:在实验操作中,培养学生观察、记录和分析的能力。

③情感目标:在中和反应的实验中,培养学生的探究精神和合作意识。

3、教学重难点在深入研究教材的基础上,我确定了本节课的重点是:理解中和反应的定义、条件和化学方程式,能正确观察和记录实验现象。

难点是:理解中和反应与其他化学反应的区别,能够分析实验结果并得出结论。

二、说教法学法根据化学教学的特点和学生的学习需求,我采用了以下教法和学法:教法:示范法,引导发现法,课堂讨论法;学法:合作学习法,探究学习法,实践操作法。

三、说教学准备在教学过程中,我准备了实验器材、化学试剂和实验步骤,以便进行中和反应的实验操作。

同时,我还准备了多媒体课件和图示材料,以直观呈现教学内容,增加学生的学习兴趣和理解力。

四、说教学过程根据新课标的要求,我设计了以下教学环节。

环节一、导入新课,激发学生兴趣。

通过展示一段生动的化学实验视频,引起学生对中和反应的好奇和兴趣,并提出问题:你知道什么是中和反应吗?它在哪些情况下发生?然后组织学生讨论并得出初步结论,为接下来的学习打下基础。

环节二、展示实验操作,引导学生观察。

在实验台上进行中和反应的实验操作,让学生观察实验现象、记录实验数据,并引导他们思考:为什么会发生这样的变化?实验条件有哪些因素影响?通过学生的观察和分析,引导他们理解中和反应的基本概念和条件。

环节三、课堂讨论,归纳总结。

2023-2024学年人教版化学九年级下册10.2 酸和碱的中和反应说课稿一、选题背景和意义在九年级化学的学习过程中,学生已经初步了解了酸和碱的性质、常见酸碱的鉴别方法以及酸碱中和反应的基本原理。

本节课主要围绕酸和碱的中和反应展开,让学生通过实验的方式观察和探究酸和碱在中和反应中的变化,进一步加深对酸碱中和反应的理解。

这对于学生在以后的学习中建立正确的科学观念、培养实验探究能力具有重要意义。

二、教学目标1. 知识与理解•了解酸和碱的中和反应的基本特征;•掌握酸和碱的中和反应的化学方程式;•熟悉酸和碱的中和反应对溶液的pH值的影响。

2. 能力与技能•能够观察、描述酸和碱的中和反应过程;•能够运用化学方程式描述酸和碱的中和反应。

3. 情感态度和价值观•培养学生的实验探究能力和观察分析能力;•培养学生的团队合作意识和互助精神。

三、教学重难点1. 教学重点•酸和碱的中和反应的基本特征;•酸和碱的中和反应的化学方程式。

2. 教学难点•酸和碱的中和反应对溶液pH值的影响;•化学方程式的运用。

四、教学过程1. 导入新课教师通过提问让学生复习酸和碱的性质,引导学生回顾已学知识。

•学生回答问题,复习酸和碱的性质。

2. 实验探究教师组织学生进行实验,观察酸和碱的中和反应。

实验步骤如下:1.学生小组分工合作,其中一人称取一只干净的烧杯,倒入一定量的盐酸溶液;2.另一人取另一只干净的烧杯,倒入一定量的氢氧化钠溶液;3.将两个烧杯中的溶液缓慢倒入同一容器,并用玻璃棒搅拌均匀;4.使用pH试纸测量溶液的pH值。

3. 实验记录与分析学生利用实验数据,观察和分析酸和碱在中和反应中的变化。

学生需记录以下内容:•实验前后溶液的颜色、pH值的变化情况等。

4. 指导性讲解教师根据实验结果,对酸和碱的中和反应进行指导性讲解,介绍酸和碱的中和反应的基本特征和化学方程式。

•教师简要介绍实验结果,描述酸和碱的中和反应的基本特征;•教师给出酸和碱的中和反应的化学方程式。

《酸和碱中和反应》说课稿《酸和碱中和反应》说课稿作为一位兢兢业业的人民教师,常常要写一份优秀的说课稿,认真拟定说课稿,如何把说课稿做到重点突出呢?下面是小编精心整理的《酸和碱中和反应》说课稿,希望能够帮助到大家。

《酸和碱中和反应》说课稿1一、说教材:(一)、教材分析:本课题从实验入手来介绍中和反应。

酸和碱之间发生的中和反应在实际生活中有广泛的应用,所以,教材没有简单将它作为酸或碱的性质来介绍,而是专门编成一个课题来说明。

为了说明中和反应的产物,简单介绍了盐的概念。

关于中和反应的应用,教材从酸碱性的角度说明了它在实际中的应用价值。

教材安排的活动与探究,目的是通过学生的亲身体验,增强对这部分知识的认识。

(二)、学情分析以及教材处理的创新之处:教师不仅是教材的使用者,更应该是教材的组织者和开发者。

目前学生已经了解常见的酸和碱,知道酸碱指示剂的作用。

已具备了一些学习化学的方法,学生渴望通过自主探究来认识物质,对化学探究表现出极大的兴趣。

根据学生的这些特点,我将本节课中“活动与探究”作了大胆改进,我增加了“硫酸”与一种特殊的碱“氢氧化钡”,我觉得这样的改进,能够让学生形成多次矛盾冲突,激发新一轮思维碰撞;让学生通过自己动手探究,既体验了成功的喜悦,同时又增强了学习的信心.(三)、三维目标::1、知识与技能:(1)、知道酸和碱发生的中和反应。

(2)、了解中和反应在实际中的应用。

2、过程与方法:(1)、通过自主探究,培养学生发现问题、解决问题的能力和动手操作能力。

(2)、通过讨论交流,培养学生收集处理信息的能力和良好的学习习惯。

3、情感态度与价值观:(1)、进一步增强学习化学的兴趣。

(2)、体验化学活动充满探究性,培养学生勇于创新和实践的科学精神。

(3)、体会化学与社会的密切关系,增强学生对社会的责任感(四)教学重点:酸碱之间的中和反应.(五)教学难点:中和反应的探究过程.(六)教具:提供药品是:NaOH溶液、Ba(OH)2溶液、盐酸、稀硫酸、石蕊溶液、酚酞溶液二、说教法:为了突出重点,突破难点,根据布鲁纳的“发现学”理论和杜威的“做中学”理论。

酸和碱的中和反应说课稿酸和碱的中和反应说课稿1一、教材分析:1、教材的地位和作用本节是第二册第五章《初识酸和碱》的第一节《生活中的酸和碱》的第二课时,主要介绍中和反应的概念、知道中和反应会放热,了解中和反应在生产和生活中的应用,理解借助酸碱指示剂判断酸溶液和碱溶液反应的发生。

从教材的体系看,本节内容学生已有第一学期第三章《溶液的酸碱性》的学习,承接了溶液的酸碱性学习中所涉及的与指示剂反应的知识,又是一个新的开端(定量的测定了溶液的酸碱性),也是以后对酸和碱的化学性质的学习打下基础,所以从体系上看起到了承上启下的作用。

从教育目的看,溶液的酸碱性和酸碱中和反应在日常生活生产和科研中应用广泛,实习内容符合初三学生认知特点和渴望了解社会生产和生活的心理需要,且贴近生活,材料易得,具有很强的实用性和趣味性,也是藉此对学生进行环保教育的宝贵机会,因此,学习本节内容对培养学生科学探究热情和探究能力,树立严瑾的科学态度和环保意识,具有深远的意义。

2、教学目标的确定依据教学大纲的要求,教材编写的意图,学生巳有的知识基础,本节课的教学目标确定如下:1)知识与技能:(1)知道酸和碱之间发生的中和反应,知道中和反应会放出热量。

(2)了解中和反应和它在生产、生活中的应用。

(3)理解借助酸碱指示剂可以判断酸溶液和碱溶液反应的发生。

2)过程和方法:(1)感受根据中和反应的特点来设计实验方案的思路。

(2)通过实验活动和探究,体会对获得的实验事实进行分析得出结论的科学方法。

(3)通过中和反应和实验操作培养学生热爱科学、关心环境及理论与实际相结合的思想。

3)情感态度和价值观:(1)通过具体酸碱反应到中和反应的概念的构建,体会共性和个性的辨证关系。

(2)通过中和反应的应用,感受化学在生产和生活中的作用。

3、教学的重点难点:1)本节的重点是中和反应。

中和反应是复分解反应的一种,它反映了复分解反应的特点,又具有其特殊性。

且在生活、生产、科研中具有广泛的应用。

人教版义务教育课程标准实验教材九年级《化学》下册第十单元酸和碱课题2 酸和碱之间会发生什么反应第一课时酸碱中和反应及其应用(说课稿)一、教学内容分析1、教学背景分析(1)教材内容的功能和地位①本课题的内容属于九年制义务教育课程标准中的一级主题“身边的化学物质”中的二级主题“生活中的常见化合物”的知识范畴。

②学生学习常见的酸和碱的性质后,又把酸和碱的反应单独列为一节,这就说明了中和反应的重要性并由酸碱中和反应的产物引出盐,符合由浅到深的认识规律。

③关于中和反应的应用,教材从酸碱性的角度说明了它在实际中的应用价值。

密切了化学知识与实际生活的联系。

(2)学生情况分析①九年级的学生,对事物具有很强的好奇心和探究欲,学习过程中,希望教师能创设便于他们自主学习的环境,给他们发表自己见解和表现才华的机会,因此,教师应该通过引导探究法传授知识。

②学生已经探究过CO与水反应生成碳酸的问题,并掌握了检验溶液酸碱性的方2法,具有了通过间接观察推断化学变化的经验,这些都为实验探究该问题准备了条件。

③本单元课题1的学习还为学生从离子的角度认识酸碱之间的反应作了铺垫。

但要较好地认识中和反应的实质,对于一些抽象能力欠佳的学生来说还是有一些困难。

(3)教学目标确定结合教材内容特点及对学生学情的分析,确定如下的三维目标:知识与技能目标:1、知道酸碱中和反应,并领会中和反应的实质。

2、学会观察实验现象分析实验结论。

过程与方法目标:1、通过中和反应的实验,分析中和反应的实质,培养学生观察分析能力。

2、通过学生自主探究实验,体验探究的乐趣,了解发现真理的过程。

情感态度与价值观:体会化学是一门以实验为基础的学科,保持和增强对化学现象的好奇心和探究欲。

2、教学重、难点教学重点:酸碱中和反应教学难点:如何证明酸碱中和反应发生二、说教法本节课运用引导探究法、多媒体辅助教学,拓宽学生视野,增强教学内容的直观性;体现“教为主导,学为主体”的原则。

说课稿模板汇总7篇说课稿篇1尊敬的领导、老师们,大家好!今天我说课的内容是《酸碱中和反应》。

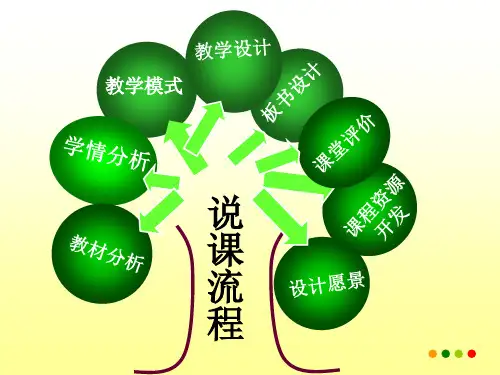

下面我将从教材分析、学情分析、教学模式、教学设计、板书设计、课堂评价、课程资源开发、设计愿景八个方面简要谈谈我对本课题的教学设计。

一、说教材(一)教材的地位及其作用中和反应是酸和碱的重要性质,是贯穿酸、碱、盐知识体系的一个重要纽带,既建立了酸和碱之间的联系,又为盐与复分解反应奠定了基础。

同时还为高中学习中和滴定做准备,尤其重要的是中和反应在日常生活和工农业生产中有着广泛应用。

因此,在课程标准中,中和反应体现在两个一级主题里,既是《生活中常见的化合物》酸和碱的主要性质,又是《物质的化学变化》中复分解反应的典型反应。

中和反应在实际生活中有广泛的应用,是__的重点和关键,起着承前启后的作用,所以,教材没有简单的将它作为酸或碱的性质来介绍,而是综合起来专门编成一个课题来说明。

本节课安排在常见的酸和碱之后,学生们在有了酸、碱性质的基础之上再来学习本节课就更容易接受和掌握。

同时为下一章盐的学习打下一定的基础。

这种安排有助于学生对新旧知识的重新构建。

二、说学情【学情分析】学生通过课题一“常见的酸和碱”的学习,知道了酸和碱能够使酸碱指示剂变色,认识了酸碱的一些化学性质;学生具备一定的实验操作能力和问题探究能力,对于小组合作学习也有了一些经验,为本节课的探究奠定了基础。

在此之前学生接触的化学变化一般都伴随有明显的现象,他们习惯于根据现象判断反应的发生,许多酸碱溶液混合后没有明显的现象发生,因此学生对中和反应能否发生会抱有疑惑,这是本节课需要解决的难点,也正是探究活动的切入点。

(二)教学目标:根据以上分析,结合《初中化学新课程标准》,同时依据本班学生的认知结构及其心理特征,我制定了以下的教学目标:知识与技能目标1、通过实验探究初步领会中和反应、盐的概念。

2、了解中和反应在实际生活中的应用。

过程与方法目标1、通过学生自主的实验探究,初步学会利用指示剂判断中和反应是否发生的方法。

10.2 酸和碱的中和反应——中和反应说课稿—2023-2024学年九年级化学人教版下册一、说课目标1.知识目标:了解酸和碱的中和反应的基本概念和性质。

2.能力目标:掌握酸和碱的中和反应的化学方程式的写法和计算酸碱溶液的浓度。

3.情感目标:培养学生对于中和反应的兴趣,增强学生在学习化学过程中的自信心。

二、教学重难点1.教学重点:酸和碱的中和反应的基本概念和性质。

2.教学难点:酸碱溶液的浓度的计算。

三、教学过程3.1 导入新课老师可以通过简单的问题和实验现象导入新课,如:“我们都知道,当我们吃过酸性食物后,我们会感到嘴里酸酸的,这是为什么呢?”然后展示实验现象,用酸性溶液和碱性溶液使酸碱指示剂变色,引发学生对酸碱中和反应的兴趣。

3.2 引入新知识3.2.1 酸和碱的性质概述通过讲解酸和碱的性质,引导学生了解酸和碱的定义并对它们的性质进行分析,如酸的酸味、腐蚀性、导电性,碱的苦味、腐蚀性、导电性等。

3.2.2 酸和碱的中和反应的概念讲解酸和碱的中和反应的概念,即酸和碱发生反应形成盐和水的过程。

通过示意图和实验现象,让学生感受中和反应的过程。

3.2.3 酸和碱的化学方程式的写法引导学生根据中和反应的概念,了解酸和碱的化学方程式的写法。

通过实验现象,帮助学生理解化学方程式的意义。

3.3 深入讲解中和反应的性质和应用3.3.1 中和反应的性质详细讲解中和反应的性质,包括酸碱中和反应的放热性、酸碱中和生成盐和水等。

引导学生思考中和反应的原理。

3.3.2 酸碱溶液的浓度的计算通过实际操作,引导学生学习如何计算酸碱溶液的浓度,包括酸碱滴定的方法和计算公式。

帮助学生掌握具体的计算步骤。

3.4 归纳总结让学生回顾所学内容,归纳总结酸和碱的中和反应的基本概念和性质以及酸碱溶液浓度的计算方法。

鼓励学生提问和讨论。

3.5 拓展延伸通过引导学生进行实际应用和拓展延伸,如通过实验设计验证中和反应的原理,或者提供实际生活中的案例,让学生将所学知识与实际应用结合起来。

酸碱中和反应说课稿1. 前言酸碱中和反应是化学中的一个基础知识点,而其重要性不仅在于它在学科中的地位,更在于它在我们日常生活中的应用。

本文将从酸碱的概念出发,介绍酸碱中和反应的原理、方法以及实际应用,并举例说明其中的重要性。

2. 酸碱的概念酸和碱是化学中的基本概念,它们通常被定义为能够在溶液中产生氢离子(H+)和氢氧根离子(OH-)的物质。

在酸溶液中,H+离子的浓度通常比水溶液中的浓度高,而在碱溶液中,OH-离子的浓度则较高。

在水中,溶解度较高的化合物通常会形成酸或碱。

3. 酸碱中和反应的原理酸碱中和反应,也称为酸碱滴定反应,是指在酸和碱反应时,它们的H+和OH-离子彼此结合,形成水和盐的过程。

例如,当盐酸(HCl)与氢氧化钠(NaOH)反应时,会生成水和氯化钠(NaCl)。

在酸碱中和反应中,酸和碱的摩尔数会严格按照它们的反应比例进行反应。

这是因为酸与碱反应时,滴加的酸、碱分别与对方的碱、酸成比例反应,直到其中一种物质被用尽而停止反应。

4. 酸碱中和反应的方法在实验室中,酸碱中和反应通常以以下方法进行:•滴定法:它是通过滴加已知浓度溶液与待测溶液,来确定待测溶液中某种物质的化学浓度或分子量的方法。

滴定时,首先将已知浓度的酸或碱溶液称取一定量,然后滴加到待测溶液中并搅拌,直到溶液中的H+或OH-全部中和为止,记录滴加的体积,计算待测溶液的浓度。

•比色法:它是通过比较标准溶液的颜色和待测溶液的颜色来确定待测溶液中某种物质的浓度的方法。

通过比较标准溶液和待测溶液的颜色是否一致,可以判断待测溶液中是否存在特定的物质。

5. 酸碱中和反应的应用酸碱中和反应的应用非常广泛。

以下是几个实际的例子:•化学分析:酸碱中和反应可以用于分析化学中的浓度、分子量等内容,可以通过该方式保证质量的稳定和准确性。

•工业应用:许多工业流程中都需要酸碱中和反应,如制红酒等。

•医学应用:酸碱中和反应在医学中也有重要用途,如对血液酸碱平衡的维护。

酸碱中与反应说课稿

刘永财

教学过程:

本节课我准备安排四个步骤完成教学。

一、创设情境、引入新课

1、问题情境:人体胃液中含有得少量盐酸有利于食物得消化,但胃酸过多会引起胃痛。

小明得妈妈因胃酸过多引起了胃痛,您认为小明妈妈服用得胃药中含什么物质有助于治疗胃痛?

(通过回顾生活中对此问题得处理方法,会有学生提出加一些碱得答案。

)

2、思考:为什么加一点碱就可以去掉酸味呢?

(学生猜测:可能就是酸与碱之间发生了化学反应。

)

从而引出课题:今天我们一起来探究酸与碱之间发生什么化学反应。

(设计意图:从学生熟悉得生活场景出发,创设问题情境,体现了化学与生活得联系,激发学生得学习兴趣与求知欲。

)

二、科学探究(分小组进行)

1、取一支试管,加入适量氢氧化钠溶液,用滴管向试管中滴加盐酸溶液,与本组同学一起观察现象,分析原因。

(无明显现象)

提出问题:据此现象能否判断盐酸与氢氧化钠溶液发生了化学反应?为什么?(设计意图:使学生产生认知冲突,产生解决问题得欲望。

突破平时在教师指导下实验现象总明显得惯例,使学生形成悬念为下面得科学探究做好准备。

)

2、进行猜想:(学生得答案:发生了化学反应与没有发生化学反应两种)

3、设计实验方案:

(1)请同学们根据已有得知识经验,想一想,怎样用实验证明您得猜想就是否正确。

(学生分组讨论、交流、自主设计实验方案,对不够活跃得小组教师参与其中,并给予适当得指导。

)

(2)引导评价:在小组代表汇报实验方案得基础上,引导学生评价哪个组得实验方案更方便操作,更快捷。

从而对本组得实验方案进行调整改进。

(设计意图:培养学生发现问题、解决问题得科学素养。

学习对不同实验方案得分析与评价方法。

)

4、进行实验:

(1)请选择您认为最合理得方案,来检验您得猜想就是否正确。

教师巡回指导实验得进行情况,及时发现实验过程生成得问题,并给予解决。

同时投影:课本P58【实验10-9】与实验图

(图略)

(学生观察、记录并分

析实验现象,得出结论:

氢氧化钠与盐酸发生了

化学反应。

)(设计意图:使学生通过自己动手操作、观察、交流总结,主动参与知识得获取过程,体验到科学探究就是人们获取科学知识、认知客观世界得重要途径。

)

5、提出问题:

(1)为什么盐酸与氢氧化钠溶液发生化学反应后溶液得酸碱性发生了变化呢? 投影:溶液中发生化学反应得微观过程。

(设计意图:从微观上把握盐酸与氢氧化钠溶液发生化学反应得实质,让学生明确盐酸与氢氧化钠溶液发生反应得实质就是盐酸中得H+与氢氧化钠中得OH-相

互“中与”生成了水,反应得结果就是溶液中得盐酸与氢氧化钠消失了,从而建立宏观与微观结合得思维方式。

)

(2)尝试书写反应得方程式。

(NaOH+HCl===NaCl+H2O)

(3)知识拓展:

既然盐酸与氢氧化钠反应得实质就是H+与OH-结合生成了水,那么其她得酸与碱之间也能发生类似得反应吗?(学生会提出猜想:能。

让学生进行氢氧化钙与盐酸、氢氧化钠与硫酸得类似反应实验,为自己得猜想寻找依据。

并尝试写出化学方程式Ca(OH)2 +2HCl ==CaCl2+H2O 2NaOH +H2SO4== Na2SO4 +2H2O)这些反应有什么共同得特点呢?

学生交流讨论后进行归纳总结:

①氯化钠、氯化钙与硫酸钙都就是由金属离子与酸根离子组成得,这样得化合物称为盐。

②反应共同得特点就是:酸+碱→盐+水。

③酸与碱反应生成盐与水得反应,叫做中与反应。

④中与反应得实质就是H+与OH-结合生成了水。

(设计意图:根据由特殊到一般得认知规律,帮助学生形成本节得核心概念——中与反应及中与反应得实质就是H+与OH-结合生成了水。

使学生更加深刻地认识到宏观得化学反应就是由于构成物质得微观粒子重新组合得结果。

)

三、中与反应在实际中得应用

1、导入:中与反应与我们得关系非常密切,生产生活中,中与反应得例子比比皆就是,请同学门开动脑筋想一想,瞧哪组同学举出得例子多。

[学生讨论思考、查阅资料(阅读课本),寻找生活中得例子。

]

2、归纳:(1)改变土壤得酸碱性(如经常下酸雨形成得酸性土壤可以加入熟石灰中与酸性。

)

(2)处理工厂得废水(如硫酸厂得污水可以用熟石灰进行中与处理。

)

(3)用于医药(如胃酸过多时可服用含氢氧化铝等碱性物质得药物。

)

(根据学生回答得具体情况灵活把握课堂顺序。

)

3、课堂练习:课本P65第4题与第6题。

(设计意图:把新知识与生产、生活实际相结合,既巩固了新知识,又扩展了知识范围,体现了立足于课堂、超越课堂、超越教材得新教学理念。

)

四、回顾与反思:

在这节课得探究过程中您有哪些收获?(由学生发言)

(设计意图:疏理知识,突出重点,将知识与能力内化。

)。