我们该不该立法惩罚见死不救的报告

- 格式:rtf

- 大小:230.36 KB

- 文档页数:3

见死不救的立法问题研究摘要:随着社会上见死不救现象的日益严重,见死不救行为的定性和预防问题引起了人们的广泛关注。

人们对见死不救者在道德上深深谴责的同时,也感到了仅靠道德约束的无力。

因此,许多人转而寻求法律对这一行为进行规制。

本文通过对国内见死不救的立法争论进行分析,提出了对于见死不救是否该入罪的看法。

关键词:见死不救;道德;入罪一、“见死不救”行为的事实认定与法律评价(一)负有特定义务的国家公职人员“见死不救”行为的事实认定与法律评价保护每个公民的生命、健康和财产安全是国家的法定责任,而这一责任是通过特定公职人员的具体行动来实现的,如公安警察、消防人员、治安联防人员等。

正是因为负有这种义不容辞的责任,在面临危急事件时,除非上述特定人员主观上没有注意到发生的事件,或者虽然注意到事件的发生但不认为是突发事件,否则他们必须做出相应救助行为。

此类人员能够履行而不履行自己的义务,因此造成严重后果的,应当认定构成犯罪。

由于在渎职罪中,已经包含了惩罚“见死不救”行为的内容,所以无需再单独设定“见死不救”罪。

(二)不负有特定义务的其他国家公职人员“见死不救”行为的事实认定与法律评价由于不负有特定义务的其他国家公职人员,如法官、检察官或政府部门的工作人员等并不负有保护公民生命、健康、财产安全的法定义务,因此,他们的不救助行为不能纳入刑法调整的范围。

但他们是国家责任的实践者,社会寄予的期望更高,面对突发事件,他们应当做出实施救助行为的决策。

鉴于其身份特征,他们的“见死不救”行为对社会具有更大的不良示范性,对国家公信力和政府形象有很大的损害,因此有关主管部门已相继出台相关条例,对此类公职人员能救助而不救助的行为给予一定的行政处分。

(三)专业救助机构“见死不救”行为的事实认定与法律评价专业救助机构如医院等“见死不救”行为自然会引起社会公众的广泛关注。

我们不时听到某医院因“见死不救”行为而失信于公众被处罚、有关责任医生被调离岗位的消息。

辩题:“见死不救”应不应该立法正方:“见死不救”应该立法反方:“见死不救”属于道德问题——不应该立法个人见解:“见死不救”属于道德问题——不应该立法。

“见义勇为”是我国传统美德之一,而目前我国社会由于种种原因,出现了很多“见死不救”的现象,对于社会上近期热议的焦点“见死不救入刑”的说法,我认为还是不能将“见死不救”入刑。

理由如下:1、见死不救不是法律问题,而是一个道德问题,对于道德的问题千万不能立法。

公权力过度扩张的结果必然是对公民权利的限制和自由的禁锢,民主社会法律的使命就是为了捍卫自由,而不是限制自由,如果将本该属于道德调整的东西,过多地上升为法律调整,就是赋予了公权力更多的苛以公民义务的机会,公权力就可能以各种各样的道德义务为借口,强制公民让渡权利和自由———义务越来越多,行动将倍受羁绊,自由将成为奢侈。

2、道德的根本目的是保护社会每个人的利益!通过立法惩治见死不救者,显然是为某方面利益损害另一方的利益,有悖道德的根本目的。

法律更不应该对这种主观无恶意的事件做出处罚。

3、“见死不救”不是法言法语。

在法理上,对应的概念是“不作为”。

所谓不作为,是指行为人有义务且能够实行某种行为,却消极地不去履行这种义务,因而造成严重危害后果。

不作为的当事人应该负法律责任。

因此,立法应当从不作为行为的主体出发,而不是简单地冠之“见死不救”。

“见死不救”也是应该分不同的主体,涉及的行为主体是很多的,是不特定的行为主体。

如果简单的规定“见死不救”是一种罪,那么如果我们在救助别人的时候连自己最起码的生命权都保障不了,我们又怎能盲目的去救人,在这种情况下我们不救,是不是也要定罪?4、个人认为,长期以来造成人们这种“见死不救”行为的是人们内心的不信任心理,害怕给自己惹到更多的麻烦。

这个社会的信任危机才是悲剧的根源。

解决这个问题的方法就是要在人与人之间重树信任,而这显然不是法律可以承受之重。

如果我们社会真的立法了,那么我们之间就真的信任了?我们就会真正的按照法律要求去“见义勇为”吗?我们是不是又会想尽一切办法逃避发挥的制裁呢?就像交通肇事罪一样,相关法律早就出台了,但是这个社会上不还是有一些人在逃避责任吗?5、另一方面,不是我们的素质变低了,而是我们在做好的同时却没法得到好报,反而会惹祸上身,被人诬陷。

辩一稿:各位评委老师、对方辩友大家好。

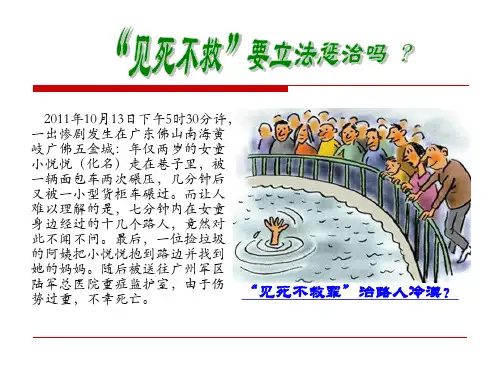

2011年10月13日,2岁的小悦悦在佛山市五金城内相继被两车碾压,七分钟内,18名路人经过都视而不见,漠然而去,最后一名拾荒者陈贤妹上前施以援手。

2011年10月21日,小悦悦经医院抢救无效。

在零时32分离世。

这次令人痛心疾首的事件不难体现,当今社会的道德水平已经必须要用法律工具来加以修正和提高。

我方观点是要建立相关法律来严惩见死不救者。

法律是国家制定或认可的,由国家强制力保证实施的,以规定当事人权利和义务为内容的,具有普遍约束力的社会规范。

建立相关法律不仅可以使社会的救助需求得到满足,还可以提升民众的道德水准。

目前,我国公民思想道德素质严重滑坡,特别是一些案例,讹[é]诈救助者、诬陷好人的情况让社会风气变得很坏。

从南京彭宇案再到小悦悦事件,越来越多的类似案例说明,我国需要通过法律进行公民思想道德素质的提高。

就像几年前为避免由于醉酒驾驶造成的惨剧而建立的相关法律《刑法修正案(八)》,渐渐的融入到了每一个司机的思想中,使近几年醉酒驾驶案呈大幅度下降趋势。

用法律来约束道德,是一个社会的道德被粉碎的无奈之举。

但没有法律,后果不堪设想。

并且如果立法规定见死不救要受到处罚,人们就会重新思考趋利避害,假如我救助了,我还能得到良心的安定;假如我不救助,可能会受到处罚。

因此,法律可以更好地规范人的行为,让人们对需要帮助者进行施救。

就算我跑掉了,我的心里还是会有很强烈的罪恶感,这会规范我的行为,下次再碰到这样的事情,我可能就不跑了。

这是道德约束和法律约束的区别,法律会让人有罪恶感,而道德只会让人产生愧疚感。

相比之下,罪恶感是很难消除的,而愧疚感会被一些合理化的东西消除。

比如小悦悦事件,有路人会想,自己没救,别人也没救,他的内心谴责就会小很多,这在心理学上叫做“旁观者效应”。

法国1994年修订的《法国刑法典》新增有“怠于给予救助罪”,具体的条文是:“任何人对处于危险中的他人,能够个人采取行动,或者能唤起救助行动,且对其本人或第三人均无危险,而故意放弃给予救助的,处5年监禁并扣50万法郎罚金。

大家好。

古语说:“救人一命胜造七级浮屠。

”而在现在中国这个社会呢,两岁孩童惨遭车压,18名路人视若无睹,我们的心情无疑是沉重的,与此同时我方更要提出今天我方的观点,见死不救应该负法律责任。

首先,我方所强调的见死不救是指见到别人面临死亡威胁而不去救援,不采取任何措施的不作为行为。

当我们看到有人面临死亡威胁时,我们打个求救电话,呼喊一声救命,更或者是找人帮忙这些并不困难,也没有多损害自身利益,只是我们力所能及的事,也许就可以救人一命,而若连这都做不到漠然离去,那么难道不应该负法律责任吗。

其次,从道德层面来讲,见死不救,见义不为,是我们这个有着五千年文明史的中华民族自古就切齿痛恨的事,然而,它有时发生在我们的身边,发生在光天化日之下,发生在现代文明的今天!人类的文明之处就在于有理性、有道德标准、有辨别是非的能力,而见死不救无疑是对道德的颠覆。

试问人最重要的是什么,那就是生命。

任何公民的生命权利都受到法律保护,见死不救行为人通过不作为的形式,促成自然力或者他人的行为剥夺特定人的生命,这其实是一种间接非法侵犯他人生命的犯罪,这种对生命的践踏难道不需要负法律责任吗。

它突破了作为一个“人”的底线,这不禁让人想起了孟子的“人之异于禽兽者几希”的感叹。

见死不救应该负法律责任可以给予见死不救者强烈的心理震慑,可促使原本无救助意图的有条件救助的人施舍救助行为,让人们对见死不救行为的危害有进一步的认识,从而更可以促进社会的道德建设。

最后,从法律层面来讲,法律体现了社会的价值倾向,它是对某一行为的肯定与否定,而追究见死不救的法律责任则正是体现了社会、法律对这一行为的谴责与否定,从而带动社会的进步。

人是社会人,对见死不救的惩罚不仅是对他人生命权的保护更是对自己权利的维护。

法律是道德的底线,在现今社会,漠视生命的事件比比皆是,病人于医院自缢,医生两次路过视而不见、司机为保护乘客行李身中五刀,乘客冷漠旁观、婴儿被弃闹市路边4天无人管被活活冻死等等事件都再告诉我们只用道德是无法再约束这些行为了,只有拿起法律的武器,用法律给道德做指引,这样才能真正的保障人权。

谢谢主席,大家好前不久,在广东佛山发生的小悦悦事件中,面对一个垂危的生命,18位路人选择了沉默,激起了社会的强烈反应。

悲愤之余,有人提出要通过立法来惩戒那些“见死不救”的路人,用法律手段来拯救失落的社会道德。

那么,见死不救应不应该立法惩处呢?我方认为,不应该,原因有二:第一,立法惩处没有必要性。

首先,面对小悦悦的死,18位路人的确见死不救,可是究其根本,真的是那些路人良心泯灭到极点吗?他们的心里也在犹豫。

06年的南京彭宇案,救人反而被讹诈,蒙受不白之怨,当社会的信任危机袭来时,每个人的心里都或多或少有顾虑,救了她,我会不会被连累?见死不救的本质,就是当今社会人与人之间的信任程度降低,不是不救,是不敢救。

那么立法惩处,可以解决是这个社会的信任问题吗?显然是不能的。

再者,立法惩处,只是在用法律途径强迫人们去为善,可是,这样的法律只会让社会变得人心惶惶,在遇到需要救助的人时,人们陷入两难的境地,去救,自己的利益可能受到侵害,不救,法律又要惩处我,这个时候我们每个人设身处地的想想该怎么办,也许更多的是逃避问题,看到这样的情况就躲得远远地,这是我们立法惩处要得到的结果吗?既然立法惩处解决不了问题,反而让社会情况变得更糟,实在是没必要。

第二,对见死不救行为立法不可行。

首先,一部法律颁布,就要有实行的对象,可是谁能判断哪种人是见死不救的人,什么情况是见死不救,对象是如此的不明确啊!再者,这样的一部法律要怎么实施,法律是讲究证据的,你用什么来判断那些路人是见死不救,具体到惩处,要怎样惩处,才是法律的公正严明,这样一部未知因素如此之多的法律,实行起来有如此多的漏洞,难道对方辩友还认为应该吗?诚然,在小悦悦刚刚不幸离世,群情悲愤的时候,来反对立法拯救道德是注定要挨砖头,我必须严肃的指出,这种试图依靠法律强迫公民“为善”的做法是道德失落了,应当设法拯救,这没错,但切不可病急乱投医,更不能凭“良心冲动”来治理社会我方坚持认为,见死不救不应该立法惩处!首先,对方认为见死不救是因为现在人们道德沦丧,大家变得冷漠与麻木。

尊敬的主席、各位嘉宾大家好。

在我们这个数千年来“守望相助”的人文国度中,道德的沦丧和人心的冷漠竟如此超乎想象,以致于有了我们今天的话题。

诚然“小悦悦”事件,如巨浪般激荡在每一个国人的胸膛,外国媒体甚至用了这样的标题来报道——《这就是中国》。

但迷茫的我们,在个别恶性的个案影响下,在舆论的鼓噪中,切不可病急乱投医,仅凭“良心冲动”来治理社会,贸然地将道德问题法律化。

因此我方坚定地认为,我国目前还不需要用立法惩治“见死不救”!90年代中叶法学界曾对“见死不救”是否构罪问题进行了热烈而长时间的讨论,结果却不了了之,未见任何立法成果,哪怕在“小悦悦事件”后的2011年11月26日凤凰网的民意调查也显示80.42%的民众对中国应否立法惩治“见死不救”持反对意见,这足以证明立法惩治“见死不救”不是最优的选择。

首先,将“见死不救”入法意味着人们要对一件本来与自己无关的事履行额外的义务,而见义勇为、好人好事这些词汇将永远的消失,不具有存在的意义,。

依照现代法治理念,只要不侵害国家、他人的合法权益以及公共秩序,公民的行为就有其天然的存在合理性。

“见死不救”的人不说是好人,但不见得就是坏人,对不是坏人的人施以法律制裁,有违常理。

大多时候,人们不是不想救,是不敢救,承担不起救后的责任,归根结底是由于社会中碰瓷、诈骗、敲诈勒索现象太多,与其立法惩治见死不救,是否更应该考虑严惩这些不良现象。

其次,在实际操作中,“见死不救”该怎么认定?如何取证呢?立法惩治“见死不救”可能会导致更为严重的后果,在法律体系尚未完善,价值体系正待重建的中国,到时有没有人见义勇为我不知道,但是一定没有人袖手旁观,因为旁观者都跑光了。

如果有那么一天,我们可以想象以公共游泳池为代表的公共场所必将一片凋零,因为你不敢去,因为你不知道意外什么时候发生,因为你怕不知不觉就被立法惩治了。

可能对方辩友会以国外此类相关立法来比较,但你们深入了解美国、德国、新加坡“见死不救”入法适用时的严苛条件吗?你们深入研究了西方社会的法治理念和契约精神背后的人文社会吗?东西方法治理念和道德信仰的差异,因此我们对立法惩治“见死不救”需要慎之又慎。

如果法律规定“见死不救”罪,你会支持吗?笔者的微信朋友群里有一段视频看后让人心生怜悯。

一名男子因家中起火,坐在窗户的护栏上撕心裂肺地呼喊:“来人,救命”。

可是就是没有一个人能伸出援助之手,真是可叹、可泣。

看到如此险情却无动于衷、未能伸出援助之手,这是人性丑陋的一面,画面中男子那种求生的欲望以及撕心的呐喊,何不让人泪眼夺眶,难道这位旁观者的心就是铁铸的?诸多的社会大众都纷纷谴责旁观者见死不救的行为可耻、可恨。

有人认为该见死不救的人应该追究刑事责任;有人认为该见死不救的人仅仅是受到道德的谴责,让其承担刑事责任的法理根据不足,其社会效果也难 '以保证。

对于见死不救该不该以犯罪来规范呢?湖南律师许小军认为,从现行法律的角度来评价见死不救是否构成犯罪,要视具体情况而定,见死不救若构成犯罪需满足以下条件:首先,行为人必须负有积极作为的义务。

这种义务包括:1、法律法规产生的救助义务。

比如:父母儿女处于危险状态具有制止危险发生,救助儿女的义务;2、基于法律行为(合同或自愿接受)而产生的救助义务。

比如,在公共场所发现弃婴不救助不构成犯罪,但是将弃婴捡拾回家后,便有了对其抚养照顾的义务,如果再对其进行丢弃就构成遗弃罪;3、基于职务或业务而产生的救助义务。

比如,值班医生对病人有救助的义务;许小军律师还分所说,还有在自己支配的环境下发生的危险具有阻止义务,如卖淫女在自己家中与嫖客发生性关系,嫖客心脏病发作,卖淫女具有救助义务,但如果发生在嫖客家中,则卖淫女没有救助义务;同时对于自己先前行为引起的法益侵害有防止义务。

比如,交通肇事后,肇事者有救助被害人的义务。

其次,行为必须负有作为的可能。

负有作为义务的人,必须有能力作为,正所谓“法不强人所难”,如果义务人没有能力履行义务或者履行义务会对其生命安全造成威胁,其不作为便不构成犯罪。

最后,行为人因未履行特定义务的不作为行为导致了危害结果的发生。

故此,视频中拍摄观看男子在火海中呼救而不予救助的旁观者并没有对出现危险的他人负有救助义务,是不构成犯罪的。

谢谢主席、评委。

近几年,在我国接连发生了许多见死不救的事情。

2010年11月,在黑龙江绥化市,一个婴儿被丢弃在街头。

4天的时间没有一个路人去关心他,最终婴儿在寒冷的冬夜离开人世。

2011年10月,66岁的老人龚维裘在距安徽省红十字会医院门口仅20米的地方摔倒,路人向医院求救后,医院却不予施救。

最终,老人不治身亡。

2011年,广东佛山,两岁的小悦悦先后被两辆车碾过,18名路人却无人施予援手。

种种事例,激起了社会的强烈反应,斥责路人的冷漠,哀叹社会道德的滑坡。

我方认为,面对见死不救频频发生的情况,应立法惩治见死不救。

首先,何为见死不救?“见死不救”就是意外事故、公共危险或困境发生时,行为人有能力救助且救助行为不会造成自身或者第三方重大损失却不予以救助,导致危害结果发生,情节严重的行为。

这其中,又分为陌生人之间、公益机构与受困者之间以及相识人之间的见死不救。

例如,小悦悦事件属于陌生人之间的见死不救,老人龚维裘事件则属于公益机构与受困者之间的见死不救,而属于相识人之间的见死不救比如有夫妻之间因财产纠纷导致妻子以自杀相威胁,丈夫见死不救,最终妻子自杀身亡。

其次,立法惩治见死不救是有必要性的。

导致见死不救发生的原因主要有人们道德的滑坡以及担心施救后自身权利的损害。

因此,第一,立法惩治见死不救是挽救道德滑坡的最有效途径。

或许对方辩友会认为,“法律的归法律,道德的归道德”,然而,道德的随意性有时候在利益面前变得何等的软弱。

相对于一条条活生生的生命而言,在不造成救助人或者第三人的重大危险的前提下,对公民课以一定的义务,不仅不是蔑视人权反而体现了国家对人权的尊重,对生命的敬畏。

所以说,立法惩治见死不救是挽救道德滑坡,引导人们向善的最有效途径。

诚然,我们也不否认通过道德教育,“扬善”等方法让人们重拾道德。

但是,教育是一个漫长的过程,只通过道德教育等方式而不立法惩治见死不救,则缺少了法律立竿见影的效果。

此外,中华上下五千年,道德一直为人们所强调,我们的社会主义也不例外,但其结果是什么呢?其结果是道德在当今社会仍出现了滑坡,足以说明仅仅依靠道德教育是远远不够的。

关于“见死不救”社会现象的调查报告历史文化系历史学1403班组长:组员:日期2015年6月30日附件一:关于“见死不救”社会行为的心理调查研究调查问卷调查背景:2011年10月13日,在佛山街头,一名两岁女童小悦悦被两辆车先后3次碾轧,7分钟内10多名路人对此不闻不问。

毫无疑问,小悦悦惨遭碾压,十余名路人漠视的事件成为最受关注的热点话题。

两岁女孩小悦悦惨遭车祸后,十余名路人就从躺在地上受伤的孩子身边经过,却没有一人伸出援助之手。

最后是在一名捡破烂的阿婆帮助下,血肉模糊的小女孩才得到救助,引起热议。

调查方法:网络问卷调查开始时间:2015-6-20 ,结束时间:2015-6-29样本总数:124 份数据与分析:第1题您的性别:[单选题]选项小计比例男6149.2%女6250% (空)10.8%本题有效填写人次124第2题您的年龄段:[单选题]选项小计比例18以下97.3%19—3011391.1%31—4000% 41—5000% 50以上10.8% (空)10.8%本题有效填写人次124第3题回家的路上见到陌生人向您求助您会[单选题]选项小计比例上前询问看看有没有事要不要帮忙5846.8%直接绕行免得被旁人误会54%远观其变看看情况再说6048.4%(空)10.8%本题有效填写人次124第4题在什么情况下,您会伸出援手帮助身边弱势群体?[单选题]选项小计比例个人财产不受威胁54%个人安全不受威胁3528.2%个人财产及安全都不受威胁7459.7%任何情况下97.3% (空)10.8%本题有效填写人次124第5题遇到他人求助伸出援助之手你认为是[单选题]选项小计比例责任7459.7%义务4939.5%(空)10.8%本题有效填写人次124第6题在第九届全国人民代表大会第四次会议上,32位代表为“见死不救罪”的立法提案。

关于增设“见死不救罪”,你的态度是? [单选题]选项小计比例赞同(接做第7题)5846.8%不赞同(接做第8题)6552.4%(空)10.8%本题有效填写人次124第7题您认为见死不救应该列入违法行为之中的理由是[单选题]选项小计比例应该这样才能约束大家的行为减少见死不救这类行为的产生2621%应该有法可依更多的人才会在救人之前心无芥蒂3326.6%您的意见1915.3%(空)4637.1%本题有效填写人次124第8题您认为见死不救应不该列入违法行为之中的理由是[单选题]选项小计比例救不救要看个人能力而为之的不能强人所难7661.3%这样只会让更多的骗子有机可乘有缝可钻1411.3%您的意见7 5.6%(空)2721.8%本题有效填写人次124第9题您认为出现见死不救这种社会现象的主要原因是什么?(可多选)[多选题]选项小计比例事不关己4737.9%骗子太多,怕惹麻烦9375%以自身安全为主,顾不得别人7358.9%那么多人总会有人救的,少我一个不少2318.5%缺乏见危施救的能力6048.4%(空)2 1.6%本题有效填写人次124第10题以下几个观点,你赞同哪个观点?(可多选)[多选题]选项小计比例见义勇为牺牲自己不值得4737.9%不计报酬的奉献很难做到2923.4%帮助别人前会先考虑对自己是否有利1814.5%别人在困难时应尽力帮助10282.3%(空)10.8%本题有效填写人次124第11题你认为怎样才能增加人们见危施救的行为[单选题]选项小计比例通过立法惩罚见死不救者3 2.4%向民众提供更多救助知识的培训5846.8%奖励救助者,保护他们不被栽赃6250% (空)10.8%本题有效填写人次124第12题你觉得见死不救还是救的行为行为与救助者的职业有关吗?[单选题]选项小计比例有关,医生、警察等他们的工作要求他们要及时行救他们才救2419.4%无关,见死不救还是救,跟每个人的价值观和所受的教育有关7762.1%说不清楚2116.9%(空)2 1.6%本题有效填写人次124精选可编辑。

一辩陈词谢谢主席,尊敬的评委,对方辩友以及在场的各位观众,大家下午好!很荣幸今天在这里和对方辩友讨论“见死不救该不该定罪”这一话题。

开宗明义,我方认为,见死不救是指眼见他人处于危亡时刻,自己有责任或有义务且有能力进行救助而不进行救助的行为。

定罪是指审判机关对违反刑事法律规定的当事人宣判其必须接受刑罚惩罚的行为。

而我方认为见死不救该不该定罪就要看见死不救这一问题是否有必要上升到法律层面,从而使审判机关能够依法对其进行惩处,最终达到保护人民利益,规范社会秩序的目的。

接下来,请允许我从以下几个方面阐述我方观点。

第一,从马哲出发,我们要透过现象看本质,对于见死不救这一行为不能持以一种旁观者的心态,而应该充分分析这一现象背后所带来的问题。

见死不救这一漠视他人生命,袖手旁观的行为所导致的将是社会公共秩序的破坏,社会公序良俗的倒退,更为严重的是“见死不救”问题中所反映出来的心态将形成一系列连锁反应,对整个社会心理形成破坏,并影响其他社会行为。

勿以恶小而为之,勿以善小而不为。

虽然见死不救这一行为对于整个社会的发展看似只是微小的一件事,但在我们极力倡导发展和谐社会的今天,我们应该去需找一只极有力的大手来拔除这颗不和谐的毒瘤。

第二,从法理学出发。

法的本质是维护统治阶级的利益,而在人民当家作主的中国,法律的本质目的是保护广大人民群众的利益和维护社会公共秩序。

在刑法上罪分为作为犯罪和不作为犯罪,见死不救这一不作为行为是否该定罪,咱们就看该不该将在特定情况下救助他人定为一种法定义务。

大家都知道,人的内心自律和社会道德约束是有限的,而那些关乎人民利益的行为在道德无法解决时我们就应该将其上升到法律,利用法的强制性来保护人民利益,维护社会公序良俗,由此可见,见死不救这一行为该定罪。

第三,从现实层面出发。

将见死不救定罪,首先有利于公民个人发展,通过法的教育功能让大家充分认识到我们应该珍爱生命,乐善好施,由此提高自身素质。

其次,有利于社会的和谐发展,通过法律的强制性来约束公民的行为可以减少类似小悦悦事件的悲剧发生,减少这些不和谐的社会因素,而且,可以形成一种良好的社会心理,实现真正意义上的和谐发展。

正方可能打得点1.见死不救行为会造成严重的社会危害性,所以,面对这样对社会国家造成巨大危害的行为我们需要用法律进行惩治2.可以防止旁观效应的伤害。

群体的旁观效用会客观的使得处于危难之中的人没有得到救助,但是如果法律将这样的行为列入,那么每个人都有义务完成,避免了旁观效应造成的危害3.从古秦至清,都有相应的法律条文对见死不救进行规范,所以从历史上说,这是合理的另外,许多国外的现行法律中也有相应的条文。

4.道德的惩罚力度不够。

对自律的人有没有法都一样,对不自律的人,道德不足以完成,所以我们需要法律的帮助5.通过对一部分人的惩治,法律建立了标准,起到了杀一儆百的威慑效果一、法律惩治必要性1.道德已经滑坡,需要我们挽回2.道德规范已经难以解决二、法律惩治可行性1.避免旁观效应的伤害2.已经有例可循3.法律惩治不一定要每个人都做到,杀一儆百即可驳论:见死不救的行为定义:○1包括由于职业和特殊关系所拥有一定义务的人,以及普通人的见死不救行为反驳:在法律上已经规定了相应的法律义务,而今天我们讨论的问题是我们是否应该将道德上的要求用法律来强制保障○2是完全对自己没有伤害的前提下,见危不救的行为是我们今天所讨论的见死不救反驳:在现实中我们很难界定是否完全没有伤害,另外现实中我们的确可以有完全没有伤害的情况吗?那么彭宇案和许云鹤案难道只是个例吗?惩治的定义:法律对人的行为的惩罚,比如拘留等,其实除了限制自由,也同样有精神上面的威慑力反驳:我们认可法律的确有威慑力,但是这样的威慑力在这样的情况下是否可以解决问题有待研究,首先,是可行性的问题。

即使,对方辩友认为可行,但是,这样的行为做了之后我们看看带来的后果是什么?社会上不管是想救不敢救的人还是不想救的人都被强制要求去做,本来我们的道德上主动地做法成为了不得不做的强迫。

我们的道德呢?道德变成了义务,变成了一种通过衡量代价大小得到的判断结果,我们的社会最终是会失去我们的道德,真正走向一个没有道德的冷血社会论点1.漠视生命是违背了基本的道德,我们应该规范这样的行为首先,真正漠视生命的只是少数人,他们就是那些所谓不想的人,而大多数的人是因为不敢做,不敢是因为总会在救助时担负一定的风险。

辩论赛演讲稿格式范文【三篇】辩论赛演讲稿格式范文【一】正方:从小悦悦事件看,见死不救应当入刑反方:从小悦悦事件看,见死不救不应入刑谢谢主席!各位评委,各位同学,对方辩友,大家好!对方辩友围绕小悦悦事件,列举了一系列的类似案例,一直在试图让我们大家接受“见死不救应当入刑”这一概念,但我方始终坚定立场,坚持认为“见死不救不应入刑”!下面我再一次总结我方观点。

第一,见死不救是道德问题,不应用法律来代替道德去规范人们的行为。

众所周知,见义勇为是一种合乎正义和道德的高尚行为,见死不救是一种有违道德与正义的为人们所痛恨的行为。

见义勇为、见死不救,同为道德问题,同无法定的救助义务,见义勇为就可被视为英雄而歌颂,但见死不救却是犯罪,要遭受刑法的处罚,这是何等的不公平,不公正!我方认为不该用法律来代替道德去规范人们的行为,把见死不救入刑,反而会降低见义勇为的含金量,升高道德的门槛,从而导致人们见义勇为的积极性下降、正义感减弱,使更多的人从“围观党”变成“跑路党”。

第二,若将见死不救入刑,就混淆了法律与道德的界限。

咱们学法律的人都知道,法律是由国家立法机关制定的,以国家强制力保证实施,而道德存在于社会舆论和人们的信念之中,依靠人们内心信念的驱使、社会舆论的褒贬作用以及传统、习俗的影响,以精神的强制来保证实施。

若将见死不救入刑,那么为了不犯见死不救罪,人们就得见死相救、见义勇为。

如此一来,见义勇为就从主动、自愿的道义变成被动、强制的法律义务,这不仅改变了行为本身的性质,还提高了该行为的道德评价标准----还有人会以为不犯罪是一件非常高尚的事而引以为荣吗?对方辩友显然没有考虑过这种混淆道德与法律的界限的行为,将会导致不正确的道德舆论导向。

第三,从立法和司法实践看,惩罚“见死不救罪”的实际可操作性不强。

对方辩友认为将见死不救入刑具有现实的必要性和可能性,假设“见死不救罪”成立,立法者首先就会面临何为“见死”,何为“救”何为“不救”的问题,法律显然是无法对此作出明确界定的,而过于模糊的立法又会不利于司法实践的。

关于我们该不该立法惩罚“见死不救”行为的调查报告

调查时间:2011年10月24日星期一

调查方式:问卷调查

问卷分数:30份(全部回收)

调查地点:新一加大润发

数据分析:

4、在第九届全国人民代表大会第四次会议上,32位代表为“见死不救罪”的立法提案。

关于

关于我们该不该立法惩罚“见死不救”行为的调查报告

2011年10月13日下午5点左右,佛三黄岐广佛发生一起车祸事件,一辆面包车撞到一名2岁女童小悦悦后逃逸,路过的行人无人伸出援手,接着又被一辆车从其身上碾过,在事情发生后的7分钟内共有18名路人经过,但无人出手相救和拨打求救电话,直到第19位拾荒的婆婆将倒在血泊中的女孩救起。

事件发生后引起社会舆论的一致强烈的讨论,是社会道德的败坏,社会风气、舆论导向造成的恶果导致了想救却不敢救,还是救人的人想炒作……社会的悲哀,这个时代的悲哀,亦或是我们的悲哀,人性,良心,道德怎样才能寻回。

就此事,我们提出观点,是否该为见死不救立法,是否应该见死不救应该受到法律的制裁,是否要为救人的人提供法律保护,我们走上街头,对城市居民采取问卷调查,并得到了社会人群的大力支持和积极反响。

受访的群众多以年轻人(10—20)、社会工作者(20—40)为主,他们认真地看待问卷中的问题并针对问卷中的相关选项对我们提出了他们的观点及其想法,在调查过程中,个别市民对“小悦悦”的悲惨遭遇一无所知,我们竭尽所能为其讲述。

调查结果

1、大多数的市民对陌生人的求助有所警戒,都会远观其变再行事,只要个人安全和个人利益不受到威胁的情况下,人们还是乐于伸出援手的;

2、多数人认为帮助他人是一种义务,但少数人也认为,救与不救是个人的意愿;

3、关于是否为“见死不救”立法,市民提出了自己的观点,支持立法的人认为见危不救固然可憎,前有南京老太案例,明哲保身也合情合理,有了法律方面的保护会使自己救人更放心。

同时不支持立法的人认为这不是法律的问题而是个人的问题,即使有法可依也要看是否有意愿去助人救人。

4、关于是什么导致了当今社会的人对,他人如此冷漠,见死不救,市民说,太多的案例现实摆在眼前,那些见义勇为的人不但得不到金钱利益的补偿,还反被他人反咬一口,惨遭诬陷,有些救人的牺牲生命救人到头来换得一个“出风头”的称号,那些碰瓷的人,一声对不起就逃脱法律制裁的人如何制裁,这样的情况下谁还敢逞英雄。

5、奖惩方面,惩罚机制一点不少,少的是弘扬正义,奖励善行的机制做好事不留名,政府方面应该奖励好人好事,鼓励更多的人去做好事,对于那种坏人坏事要严厉打压。

就此次问卷调查,我们在问卷的问题选项方面,选项过于片面,不具概括性和针对性,提问的问题过于稚气,问题不够精。

调查结果总结出,目前导致社会上见死不救的因素有很多,社会大众的良心是好的,只是被那些用心良苦的人(碰瓷等卑劣行为的人)给整怕了,这是关于诚信的问题,是道德方面的问题,如果人与人之间诚信对待,讲文明,讲素质,讲道德,法律存不存只是一个明文条例,有或无不会给人造成任何影响。

仁义道德很重要,公平正义很重要,诚信很重要!

立法解决不了根本问题,道德与信仰的缺失,不能指望立法解决。