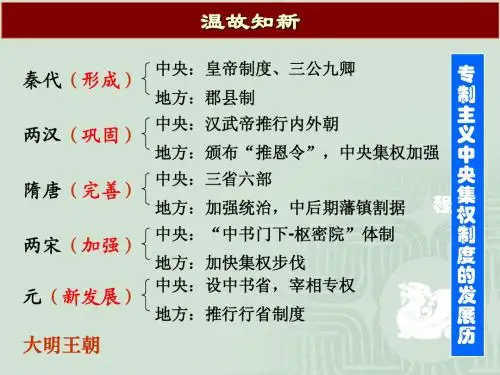

历史必修一专题一第四课

- 格式:ppt

- 大小:1.76 MB

- 文档页数:33

人教版高一历史必修一第一单元第4课明清时期的政治制度素材辅佐皇帝,帮助皇帝处理政务,决策机要;也可能因权力过重而威胁君权。

明太祖废除宰相制度后,固然可解决君相矛盾,但必然导致皇帝负担加重,明太祖采取的补救措施即设立内阁。

)二、明朝内阁制度的建立1.原因:废丞相后,皇帝政务繁多,遇到大事也无人商量。

2.建立:明成祖朱棣(明朝第三位皇帝)选拔翰林院官员入值文渊阁,大学士开始参与机密事务的决策,内阁制度正式确立。

(文渊阁地处宫廷之内,阁臣又常在殿阁随侍皇帝左右,故称内阁。

)3.演变:明宣宗时(朱瞻基,年号宣德,明朝第五位皇帝),授予内阁大学士替皇帝起草批答大臣奏章的“票拟”权,帮助皇帝起草对大臣奏章的批复意见,内阁成为辅助皇帝决策的中央机构,内阁的权势和地位逐渐提高。

到明朝中后期,某些主持内阁的首辅(如万历首辅张居正),威权显赫,六部虽不隶属内阁,但必须按照内阁票拟的谕旨办事,地位反在内阁之下。

为预防内阁地位上升威胁皇权,又以司礼监太监予以牵制。

人物阶段名称阁臣权力明太祖奠定基础殿阁大学士处理文案的侍从明成祖正式确立文渊阁大学士参与机务明宣宗发展完成内阁大学士票拟权4.性质(特点):明朝内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,而是为皇帝提供顾问的内侍机构。

5.评价:阁臣的升降和职权的大小全由皇帝决定,票拟的采纳与否也取决于皇帝的批红,内阁不可能对皇权起到制约作用。

内阁职权范围始终不明朗,不能正式统帅六部百司,内阁首辅也不是法定的中央政府最高行政长官。

虽有内阁首辅大权在握的现象,但其权力并不是来自于制度和职位,而是来自皇帝的支持与信任,一旦失宠,地位便一落千丈。

内阁的建立实际上加强了君主专制,强化了中央集权。

(注:群臣奏章在呈皇帝批示以前,由内阁学士把批阅建议写在纸上并贴在奏章上面,叫做“票拟”。

皇帝对内阁意见用红字做批示,称为“批红”。

“批红”多由司礼监太监按照皇帝的意思代笔——明朝废除宰相最大的弊端就是使司礼监太监成了事实上的宰相。

第4课中国历代变法和改革【教材分析】本课教材内容多,内容时间跨度大,从春秋战国开篇,下限一直延伸到21世纪初。

本课主要围绕中国历代变法和改革的主题展开,是在《中外历史纲要》教学内容基础上的进一步延伸和扩展。

本课将中国历代变法和改革分古代、近代和现代分别呈现。

第一目“中国古代重要的变法和改革”主要介绍了秦国商鞅变法、北魏孝文帝改革、北宋王安石变法、明朝张居正改革;第二目“中国近代的改革探索”主要介绍了戊戌变法和清末“新政”。

第三目“新中国成立以来的重要改革”则重点介绍了十一届三中全会以来的改革措施及成就。

这三目较为完整地梳理了中国自古以来的重要变法和改革,有利于学生理解改革是中华民族的传统,顺应时代潮流的改革促进了社会进步,但改革的过程充满了曲折和艰辛。

本课三个子目中,第一目“中国古代重要的变法和改革”学生涉及相对较少,历史名词较多,学生理解和掌握的难度较大。

【学情分析】授课对象为选科走班的高二年级学生。

经过高一《中外历史纲要》的历史学习,学生对本课知识已有一定的涉及和积累,具有一定的学习基础,有利于引导学生进行探究学习与深度学习,深化历史学科核心素养的培养。

【教学目标】通过了解中国古代、近代和现代变法与改革的基本史实,感悟改革家的精神品质,培养学生运用历史唯物主义的观点和方法,正确把握变法、改革的必要性和产生的影响。

增强变革意识和创新精神,认识到改革是解放和发展生产力的重要途经,只有坚持改革、不畏艰险,才能促进社会进步。

【重点难点】重点:新中国成立以来的重要改革难点:理解历史上变法和改革成败的原因。

【教学过程】课堂导入“神农氏没,黄帝、尧、舜氏作,通其变,使民不倦;神而化之,使民宜之。

《易》:穷则变,变则通,通则久。

”这是《周易・系辞下》中的一段话,意思是主张“变”。

后来清末梁启超在《变法通议》中也引用了这段话,强调变法要因时而变,与时俱进,这样才能适应时代的要求,促进社会的发展。

“求变”“求新”是中国的历史传统,也是中华民族绵延不绝、中华文化传承不息的重要原因。

第4课明清君主专制的加强年级:学科:主备人:组长:【学习目标】:1、了解明朝废除宰相的史实。

2、掌握明朝内阁、清朝军机处设置等史实。

3、认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

【学习重点】:明清时期君主专制制度的影响及认识【学习难点】:明清时期君主专制制度的影响及认识【学习过程】:一、自主预习知识点一宰相制度的废除1.原因:(1)历史:__________丞相权势过重,内乱屡生。

(2)现实:明初丞相_________权倾朝野,挑战皇权。

2.经过:(1)1380年明太祖诛杀胡惟庸。

(2)裁撤中书省和________,六部负责政务,直接对__________负责。

3.影响:君主专制进一步加强。

知识点二内阁的出现1.原因:废除丞相后,全国政务繁忙。

2.演变:(1)明太祖是设置________作为侍从顾问。

(2)明成祖时,选拔翰林院官员入值_________,开始参与决策,“内阁”出现。

(3)明宣宗时,授予内阁____________。

(4)张居正任内阁首辅时,大权尽归内阁。

3.性质:始终不是法定的中央一级的__________机构,只是为皇帝提供顾问的___________机构。

知识点三军机处的设立1.原因:清初的_________会议使皇权受到很大的限制。

2.措施:(1)康熙帝设________,中枢机构一分为三,扩大皇权。

(2)_________设军机处。

①原因:为办理西北军务。

②职责:按_________意旨拟写诏令,审批后,传达给中央和地方。

③作用:提高行政效率,君主专制加强,中央集权进一步巩固。

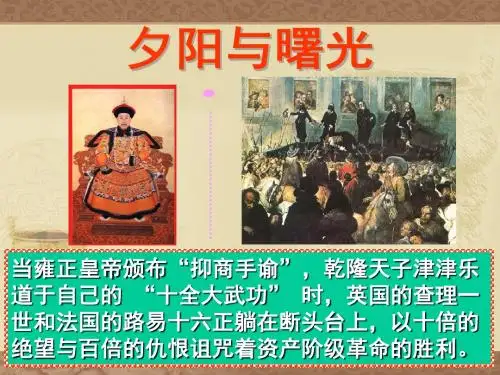

二、小组合作探究明清君主专制加强对社会发展的影响积极影响:1、有利于多民族国家的巩固和发展,有利于维护国家的统一和领土完整。

2、能有效的组织人力、物力和财力进行大规模的经济建设和生产活动,有利于社会经济的发展。

3、有利于民族大融合,有利于各地区经济、文化的交流、发展和提高。

消极影响:1、经济上:束缚了社会生产力的发展,阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展2、政治上:专制统治的空前强化,剥夺了人民的政治权利和言论自由,民主思想和行动受到压制和打击3、思想文化上:专制统治使知识分子脱离实际,阻碍了科技的创新和文化的进步三、课堂达标与迁移:1、李白的诗《远别离》中有这样的句子:“君失臣兮龙变鱼,权归臣兮鼠变虎。

第一单元古代中国的政治制度第四课明清君主专制的加强1 新课情境导入2 学习目标诠解3 课前自主学习4 课堂探究研析5 随堂达标训练6 课时作业新课情境导入•服饰是一个时代政治、经济和思想文化的具体体现。

下图是明太祖命制并颁行全国的三种男子帽式,从中我们可以看出这是朱元璋为了突出自己平定四方农民军的力量、完成国家统一的功绩,而在社会习俗方面所采取的措施。

那么,在政治方面,朱元璋又采取了哪些措施来巩固大一统的局面呢?给整个中国又带来了怎样的影响呢?这节课就让我们一起来解开这些疑问吧。

学习目标诠解学习目标学法指导1.了解明太祖废除丞相制度的原因及影响。

2.掌握明朝内阁制度形成的过程,认识内阁制与宰相制度的异同。

3.了解军机处建立的史实,认识其特点及对加强君主专制的影【重点难点】1.重点:掌握明朝内阁、清朝军机处的设置。

2.难点:认识明清时期君主专制的加强对中国社会发展的影响。

【学法导引】1.从明清两个朝代采取措施的角度,分析认识君主专制的不断加强。

课前自主学习•一、宰相制度的废除 …………① •1.原因•(1)历史:________丞相权势过重,内乱屡生。

朱元璋认为这种制度妨碍了皇权的高度集中,会导致社会动荡。

•(2)现实:明初丞相胡惟庸权倾朝野,挑战皇权。

•2.经过•(1)1380年,明太祖诛杀胡惟庸。

•(2)裁撤中书省和________,以六部分理全国政务。

•3.影响:宰相制度宣告废除,君主专制进一步加强。

元朝丞相•二、内阁的出现 …………②•1.背景:废除丞相后,全国重大政务都由明太祖决断,他深感力不从心。

•2.过程•(1)明太祖设置______________作为侍从顾问。

这些侍从顾问帮助处理政务,一切大事仍由明太祖亲自主持。

•(2)明成祖在位时,选拔翰林院官员入值__________,参与决策,“内阁”出现。

•(3)后来,内阁地位日益提高,大学士拥有__________。

•(4)__________任首辅时,大权尽归内阁,六部几乎变成内殿阁大学士文渊阁票拟权张居正•3.评价:明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构内侍或决策机构,只是为皇帝提供顾问的________机构;它是明朝君主专制加强的产物,不可能对皇权起到制约作用。