国学经典导论1章

- 格式:ppt

- 大小:2.95 MB

- 文档页数:78

01-11和为贵: 和而不同同学们好,这节课我们讲第一章孔子与论语第十一节和为贵: 和而不同。

“和而不同”是孔子思想体系中的重要组成部分。

一、和而不同孔子在如何处理社会关系时提出:“君子和而不同,小人同而不和。

”“和而不同”是孔子思想体系中的重要组成部分。

他认为,君子可以与他周围的人保持和谐融洽的关系,但他对待任何事情都必须经过自己的独立思考,从来不愿人云亦云,盲目的附和;但小人则没有自己独立的见解,只求与别人完全一致,而不讲求原则,但他却与别人不能保持融洽友好的关系。

这就是君子和小人在处事为人方面的根本区别。

“和而不同”的辨析,显示出孔子思想的深刻哲理和高度智慧。

同时,君子要给百姓以恩惠而自已却无所耗费;使百姓劳作而不使他们怨恨;要追求仁德而不贪图财利;庄重而不傲慢;威严而不凶猛。

可见,孔子把“和而不同”已发展为一种普遍原则,其实质便是追求一种多样性的统一。

孔子在社会政治思想中也贯彻“和而不同”的原则。

在政治上,孔子的主导思想是“为政以德”,但又主张恩威并施,德刑兼备,宽猛相济,认为这样才能实现政治上的“和”。

在经济上,孔子从“保民”出发,抱着实现社会良好秩序的愿望,反对各国君主对百姓增加赋敛,过分压榨,提倡发展生产,节俭财用。

在文化上,孔子以“和而不同”的观念整理西周礼乐文化遗产,又广泛吸收、改造春秋时代各种学问、思想观念,构建自己的思想体系。

二、礼之用,和为贵孔子对“和”的标准问题十分关注,强调以“中”来建“和”。

他是通过“和”与礼的关系来展开讨论的。

在《学而》中,他的学生有子云:“礼之用,和为贵。

先王之道斯为美,小大由之。

有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也。

”和是儒家所特别倡导的伦理、政治和社会原则。

孔门认为,礼的推行和应用要以和谐为贵。

但是,凡事都要讲和谐,或者为和谐而和谐,不受礼文的约束也是行不通的。

所以儒家既强调礼的运用以和为贵,又指出不能为和而和,要以礼节制之,可见孔子提倡的和并不是无原则的调和,这是有其合理性的。

01-01 孔子身世同学们好,这节课我们讲述的内容是,孔子身世,2014年九月,我们纪念了孔子2565周年诞辰。

孔子(生于公元前551年-卒于公元前479年),孔子名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬邑,也就是现在山东曲阜的人,孔子是我国古代最伟大的教育家和思想家,是儒家学派的创始人,也是世界最著名的文化名人。

孔子青年时代曾经做过“委吏”(也就是个管理仓库的小官)、“乘田”(也是管理牧场的小官),事无大小,他都能做到近乎完美。

孔子从20多岁起,就想走仕途,所以对天下大事非常关注,对治理国家的诸种问题,也经常进行思考,也经常发表一些见解,到30岁的时候,孔子已经小有些名气了。

在鲁昭公二十年,齐景公出访鲁国的时候召见了孔子,和他探讨了秦穆公称霸的问题,孔子喃也由此结识了齐景公。

五年以后,鲁国发生内乱,鲁昭公被迫逃往齐国,孔子也离开鲁国,到了齐国,受到齐景公的赏识和厚待,齐景公甚至曾经准备把尼溪一带的田地封给孔子,结果被齐国著名的大夫晏婴阻止了。

也就是在这年,齐国也有一些大夫想加害于孔子,孔子听说以后就向齐景公求救,齐景公说:“吾老矣,弗能用也。

”我老了,不管事了。

那么这意思就是明白了,我不想管你这破事了,孔子只好仓皇的逃回了鲁国。

而当时的鲁国了,实际政权是掌握在大夫的家臣手中,这就是史称“陪臣执国政”,因此孔子虽有过两次从政机会,却都放弃了,直到鲁定公9年才被任命为中都宰,此时的孔子已经51余岁了。

孔子治理中都一年,卓有成效,被升为小司空,不久又升为大司寇,那么摄政事,也就是相事,鲁国大治。

在鲁定公12年,孔子为了削弱掌握鲁国实权的“三桓”,采取了“堕三都”的措施,孔子堕三都的真实目的就是为了削弱三桓的势力,张大公室的力量,但是呢他的这一主张又和三桓的利益是一致的,所以得到了三桓的拥护。

但是孟孙氏的家臣怂恿孟孙氏,拒绝堕成,而孔子的计划呢就宣告失败了。

到鲁定公十四年,孔子由大司寇代理国相事务,诛杀了鲁国扰乱政事的大夫少正卯。

01-05仁者爱人 :正己与克己同学们好,这节课,我们讲第一章孔子与论语的第五节仁者爱人 :正己与克己。

孔子的“仁”,应该具有伦理道德和政治思想两个层面的意思。

孔子的仁不仅涉及伦理道德,而且也涉及政治思想,即他已将仁的伦理道德升华成了一种政治思想,从而创立了一种新的治国的学说。

1.政者,正也——执政者要以身作则孔子认为,在任何一个秩序良好的社会中,执政者与臣民的关系是最基本的。

而在二者当中,孔子又最注重执政者的作用,认为执政者的好坏决定了社会治理的好坏。

因此,他对执政者的政治道德提出了很高的要求,这就是“正”,用我们今天的话来说,那就是“以身作则”。

当季康子问政与孔子,孔子对曰:“政者,正也。

子帅以正,孰敢不正。

”无论为人还是为官,首在一个“正”字。

孔子政治思想中,对为官者要求十分严格,正人先正己。

只要身居官职的人能够正己,那么手下的大臣和平民百姓,就都会归于正道。

孔子又说:“其身正,不令而行;其不正,虽令不从。

”在孔子看来执政者自身正了,能够以身作则,即使不发布政令,老百姓也会自觉地去执行;如果执政者自身不正,即使发布命令,老百姓也未必会服从。

孔子认为:“苟正其身矣,于从政乎何有?不能正其身,如正人何?”执政者必须从端正自身开始,通过其人格魅力和道德感召力去治理民众正人。

这样,才能造就一个良好的秩序社会。

这就是古代的所谓“典范政治”的基本要求。

只不过在春秋后期周王室日益衰微,各种社会矛盾日趋尖锐的复杂局面下,也只能是孔子的政治理想了。

2.克己复礼为仁——社会各阶层应当“克己”“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉”这句话可以说是孔子思想的纲要,同时涉及到了礼和仁,而以“克己”作为复礼归仁的实践要求。

孔子认为,人们必须克制自己的个人欲望,一切言行都照着周礼的要求去做,这就是仁。

一旦这样做了,天下的一切就都归于仁了。

实行仁德,完全在于自己。

因此,不合于礼的就不要看,不合于礼的不要听,不合于礼的不要说,不合于礼的不要做。

什么是国学普遍说法如国粹派邓实在1906年撰文说:"国学者何?一国所有之学也。

有地而人生其上,因以成国焉,有其国者有其学。

学也者,学其一国之学以为国用,而自治其一国也。

"(《国学讲习记》,《国粹学报》第19期)邓先生的国学概念很广泛,但主要强调了国学的经世致用性。

章太炎在其《国学概论》中称:国学之本体是经史非神话、经典诸子非宗教、历史非小说传奇;治国学之方法为辨书记真伪、通小学、明地理、知古今人情的变迁及辨文学应用。

1901年,梁启超在《中国史叙论》中提到“国粹”一词。

1902年秋,梁启超写信给黄遵宪提议创办《国学报》,“以保国粹为主义”,使用了“国学”一名。

几个月后,梁启超又撰《论中国学术思想变迁之大势》,多次提及“国学”。

章太炎则于1906年9月在东京发起“国学讲习会”,不久又在此基础上成立了国学振起社,其“广告”云:“本社为振起国学、发扬国光而设,间月发行讲义,全年六册,其内容共分六种:(一)诸子学;(二)文史学;(三)制度学;(四)内典学;(五)宋明理学;(六)中国历史。

”國學導論國學的基本認識小學目录概說經學概說史學概說子學概說文學概說国学是什么? 为何要学国学? 如何学国学?20世纪末,人类的两个家园遭到了前所未有的破坏。

一个是人类肉体赖以生存的地球家园,另一个是人类心灵赖以栖居的精神家园。

“国学”的根本目的,就是要修复中华民族的精神家园,乃至人类的精神家园。

国学概念的意义“汉学”、“中学”所指仅仅代表中国学术,是一种知识形态。

“国学”,就是指本国的传统学术。

它不仅仅是一种知识形态,同时还是一种价值形态,它是中国文化精神的一个载体。

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

——(宋)张载國學的意義國學,就是一國所有的學術。

對我們而言,就是保存和研究中國固有的學術或傳統的學問。

因此,凡是以中國文字寫成的書或用現代中文寫成討論保存和研究成果中國固有學術的書,都屬國學的範圍。

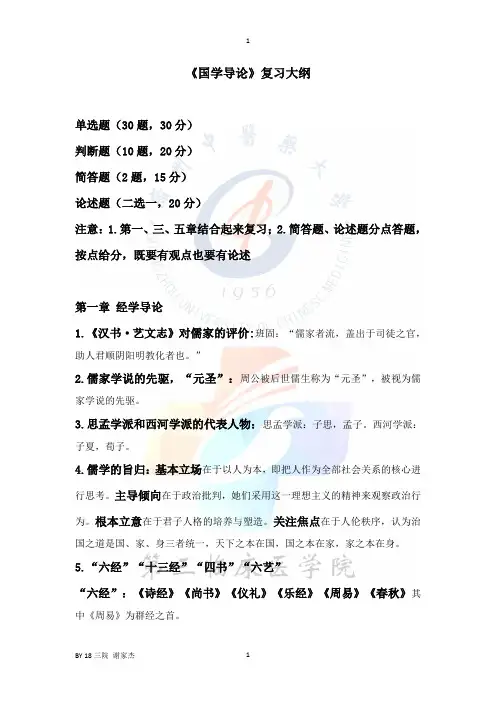

《国学导论》复习大纲单选题(30题,30分)判断题(10题,20分)简答题(2题,15分)论述题(二选一,20分)注意:1.第一、三、五章结合起来复习;2.简答题、论述题分点答题,按点给分,既要有观点也要有论述第一章经学导论1.《汉书·艺文志》对儒家的评价:班固:“儒家者流,盖出于司徒之官,助人君顺阴阳明教化者也。

”2.儒家学说的先驱,“元圣”:周公被后世儒生称为“元圣”,被视为儒家学说的先驱。

3.思孟学派和西河学派的代表人物:思孟学派:子思,孟子。

西河学派:子夏,荀子。

4.儒学的旨归:基本立场在于以人为本,即把人作为全部社会关系的核心进行思考。

主导倾向在于政治批判,她们采用这一理想主义的精神来观察政治行为。

根本立意在于君子人格的培养与塑造。

关注焦点在于人伦秩序,认为治国之道是国、家、身三者统一,天下之本在国,国之本在家,家之本在身。

5.“六经”“十三经”“四书”“六艺”“六经”:《诗经》《尚书》《仪礼》《乐经》《周易》《春秋》其中《周易》为群经之首。

“十三经”:《周易》《尚书》《诗经》《周礼》《仪礼》《礼记》《左传》《公羊传》《谷梁传》《论语》《孝经》《孟子》《尔雅》其中《左传》是以经学的眼光来叙述历史史实,开启了中国史学与经学互为表里、寓褒贬于叙事的书写传统,成为中国古史研究的基准、古史撰述的成法与历史评判的鉴戒。

《论语》是孔子弟子及其再传弟子编订的孔子言论集,共二十篇,以语录体的形式记录孔子及弟子言行,体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念、人文修为等。

“四书”:《大学》《中庸》《论语》《孟子》其中由朱熹将《礼记》中的《大学》《中庸》两篇单独抽出来,与《论语》《孟子》合并汇集。

“六艺”:礼乐射御书数6.四部分类法的形成:正是以《隋书·经籍志》为标志,确立了古籍的四部分类法,经部成为目录学上最基本的分类,位列群书之首。

第二章史学导论1.中国史书形成与发展的四个阶段:第一阶段为先秦时期,经史不分;第二阶段为秦至西汉,自司马迁著《史记》后,史书开始系统而自觉地撰写;第三阶段为东汉到隋唐,国家开始设立修史机构,史书多为官修,史部著作正式成为独立门类;第四阶段为宋元明清,史书官私兼存,著作内容大增,体例创新多变,史学认知亦趋向多元化发展。

国学经典第1章前言作品名称:国学经典作者:钱玄溟华夏文明五千年,学问何其广博深奥!四书五经,叠床架屋;二十四史,一脉传承;诸子百家,竞相争鸣……“国学”一说,最早见于章太炎先生的《国故论衡》以及《国学概论》演讲,又可称为国故。

国学以先秦经典及诸子学说为根基,涵盖两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学和同时期的汉赋、六朝骈文、唐宋诗词、元曲与明清小说,以及历代史学等内容,形成了恢弘的经、史、子、集四大部分,源远流长,博大精深。

国学是四书五经,是《老子》《庄子》,是偈语禅机,是二十四史,是唐诗宋词,是《红楼梦》和《三国演义》,是万亿卷帙的古代文献,更是贯穿于其中的精神,蕴涵着中国人对生命和客观世界多种多样的理解。

国学体系以儒、释、道三家学问为主干,又分成文学、艺术、戏剧、音乐、武术、菜肴、民俗、婚丧、礼仪等支脉。

一言以蔽之,曰“统之有宗,会之有元”。

这突出表现在儒、道、释三家学问,既鼎足而立,各有不同的探究领域、表述方法和理论特征,又互相渗透,互相吸收,相辅相成,共存并进。

儒家以“穷则独善其身,达则兼济天下”为座右铭;道家说“道法自然”“无为无不为”;释家又强调“因果轮回,教人从善”,究其根本,都离不开“正心、修身、齐家、治国、平天下”几个方面。

故南宋孝宗提出“以儒治世,以道治身,以佛治心”,以后又有所谓“强者尊儒,智者信道,慧者尚佛”之说。

倡导国学意义宏远,势在必行。

一个民族若想屹立于世界民族强林,就必须有自己的一脉文化。

中国的国学思想是中国传统文化的精髓,对中国政治、经济、军事等各方面都影响极大,对于传承中国文明,增强民族凝聚力以及中华民族的复兴都起着重要作用;中国的国学思想,是中华民族共同的血脉和灵魂,是连接炎黄子孙的文化之桥、心灵之桥、血脉之桥。

正如儒家所说:“大道之行也,天下为公。

”宋濂在《元史〃列传第三十》中也说:“幼肄业国学,博通群书,其正心修身之要得诸许衡及父兄家传。

长袭宿卫,风神凝远,制行峻洁,望而知其为贵介公子。

01-07 实施“仁”的途径——尊五美、屏四恶同学们好,这节课我们讲第一章孔子与论语的第七节实施“仁”的途径——尊五美、屏四恶。

仁作为伦理道德,在春秋后期是一种理想的社会行为规范,孔子正是在这个基础上,进一步将其概括成了一种理想的政治的。

孔子的概括方式有二:一是把政治伦理化,同时把国家人格化。

孔子在强调了执政者要“正己”,社会各阶层要“克己”,处理家庭关系要孝悌,处理人际关系则要爱人的理性要求之后,更是明确了实施“仁”的途径——“尊五美屏四恶”。

这是子张向孔子请教为官从政的要领时孔子提出来的。

語见《阳货》:“子张问‘仁’于孔子。

孔子曰:‘能行五者于天下,为仁矣。

’‘请问之?’曰:‘恭、宽、信、敏、惠:恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。

’”这里的“天下”即今之国家;“仁”,即仁政;孔子在用伦理道德的恭、宽、信、敏、惠等概念来说明仁政,二是把个人群体国家化,把伦理政治化。

子张问于孔子曰:“何如斯可以从政矣?”子曰:“尊五美,屏四恶,斯可以从政矣。

”子张曰:“何谓五美?”子曰:“君子惠而不费,劳而不怨,欲而不贪,泰而不骄,威而不猛。

”子张曰:“何谓惠而不费?”子曰:“因民之所利而利之,斯不亦惠而不费乎?择可劳而劳之,又谁怨?欲仁而得仁,又焉贪?君子无众寡,无小大,无敢慢,斯不亦泰而不骄乎?君子正其衣冠,尊其瞻视,俨然人望而畏之,斯不亦威而不猛乎?”子张曰:“何谓四恶?”子曰:“不教而杀谓之虐;不戒视成谓之暴;慢令致期谓之贼;犹之与人也,出纳之吝,谓之有司。

”对于子张问政,孔子认为:尊重五种美德,排除四种恶政,这样就可以治理政事了。

具体地说“五美”就是:君子要给百姓以恩惠而自己却无所耗费;使百姓劳作而不使他们怨恨;要追求仁德而不贪图财利;庄重而不傲慢;威严而不凶猛。

这就是“五美”。

而“四恶”则是:不经教化便加以杀戮叫做虐;不加告诫便要求成功叫做暴;不加监督而突然限期叫做贼,同样是给人财物,却出手吝啬,叫做小气。