国学经典导论01-05 仁者爱人:正己与克己

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:2

国学经典之四书五经-第二讲《仁者爱人》教案一、教学目标1.了解《四书五经》中关于仁义道德的基本概念和内涵。

2.理解仁者爱人的含义及其在现代社会的重要性。

3.提高学生的道德修养和人际关系处理能力。

二、教学重点和难点重点1.《四书五经》中关于仁者爱人的论述。

2.仁义道德的实践与现代社会的关系。

难点1.如何引导学生理解仁者爱人的内涵。

2.如何激发学生的道德情感与社会责任感。

三、教学准备1.PowerPoint课件:包括《仁者爱人》的原文解读和案例分析。

2.材料准备:包括与仁者爱人相关的名言警句、影视剧片段、道德故事等。

3.活动准备:小组讨论、角色扮演、道德情感分享等。

四、教学过程1. 课堂导入•引用《四书五经》中关于仁者爱人的经典段落进行朗诵。

•提出“仁者爱人”的主题,并让学生谈谈自己对于仁者爱人的理解和看法。

2. 学习与讨论•介绍《四书五经》中关于仁者爱人的论述,包括尊老爱幼、宽容待人等方面。

•开展小组讨论,让学生分享自己身边或历史上的仁者爱人故事,并进行案例分析。

3. 角色扮演•设计仁者爱人的情景剧,让学生分组表演,并进行互动交流。

•引导学生从角色扮演中体会仁者爱人的意义和实践方法。

4. 道德情感分享•鼓励学生结合自身经历分享仁者爱人的体会,促进情感表达和价值认同。

•指导学生从日常生活中发现并实践仁者爱人的点滴之处。

五、课堂总结与作业布置•总结仁者爱人的核心要义及实践方法,强调道德修养和社会责任感的重要性。

•布置以“仁者爱人”为主题的写作作业,让学生进一步思考并表达对于仁者爱人的理解与认识。

六、教学反思本节课围绕《仁者爱人》这一经典议题展开,通过文献解读、案例分析、角色扮演和情感分享等多种形式,引导学生深入思考仁者爱人的内涵与现代意义。

在今日社会,道德价值与人文关怀日益重要,培养学生的仁爱之心,促进道德情感的成长,是本课的根本目标。

希望通过本节课的开展,能够激发学生对于品德教育的兴趣与认同,不断提升自身的道德修养,成为真正的仁者,真正的爱人。

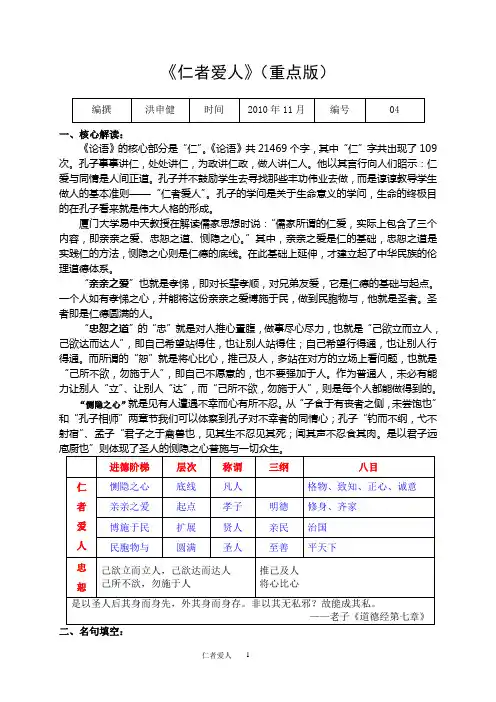

《仁者爱人》(重点版)一、核心解读:《论语》的核心部分是“仁”。

《论语》共21469个字,其中“仁”字共出现了109次。

孔子事事讲仁,处处讲仁,为政讲仁政,做人讲仁人。

他以其言行向人们昭示:仁爱与同情是人间正道。

孔子并不鼓励学生去寻找那些丰功伟业去做,而是谆谆教导学生做人的基本准则——“仁者爱人”。

孔子的学问是关于生命意义的学问,生命的终极目的在孔子看来就是伟大人格的形成。

厦门大学易中天教授在解读儒家思想时说:“儒家所谓的仁爱,实际上包含了三个内容,即亲亲之爱、忠恕之道、恻隐之心。

”其中,亲亲之爱是仁的基础,忠恕之道是实践仁的方法,恻隐之心则是仁德的底线。

在此基础上延伸,才建立起了中华民族的伦理道德体系。

“亲亲之爱”也就是孝悌,即对长辈孝顺,对兄弟友爱,它是仁德的基础与起点。

一个人如有孝悌之心,并能将这份亲亲之爱博施于民,做到民胞物与,他就是圣者。

圣者即是仁德圆满的人。

“忠恕之道”的“忠”就是对人推心置腹,做事尽心尽力,也就是“己欲立而立人,己欲达而达人”,即自己希望站得住,也让别人站得住;自己希望行得通,也让别人行得通。

而所谓的“恕”就是将心比心,推己及人,多站在对方的立场上看问题,也就是“己所不欲,勿施于人”,即自己不愿意的,也不要强加于人。

作为普通人,未必有能力让别人“立”、让别人“达”,而“己所不欲,勿施于人”,则是每个人都能做得到的。

“恻隐之心”就是见有人遭遇不幸而心有所不忍。

从“子食于有丧者之侧,未尝饱也”和“孔子相师”两章节我们可以体察到孔子对不幸者的同情心;孔子“钓而不纲,弋不射宿”、孟子“君子之于禽兽也,见其生不忍见其死;闻其声不忍食其肉。

是以君子远01·子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,。

行有余力,。

”★02·颜渊、季路侍。

子曰:“盍各言尔志?”子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。

”颜渊曰:“,。

”子路曰:“愿闻子之志。

”子曰:“,,。

”★03·曾子曰:“夫子之道,。

《仁者爱人》要点整理第五课《仁者爱人》要点整理一、概括孔子“仁”的内涵。

(1)“仁”的基本要点是“爱人”,而其具体体现则包含方方面面,诸如“教悌、谨信、爱众、亲仁、忠恕、博施济众、体谅人而不强加于人(己所不欲,勿施于人)、重视人、关心弱者、珍爱生命等。

(2)“仁”是孔子哲学思想的核心。

二、在现代社会的人际交往中,你如何理解孔子的“忠恕”观?试作简要评述。

(1)忠:“己欲立而立人,己欲达而达人”,即对人尽心竭力,要积极为人。

恕:“己所不欲,勿施于人”,即待人仁爱宽厚,要推己及人。

(2)孔子的“忠恕”观,意味着交往作为人与人之间的理解和沟通,首先要以对他人的关心友好、仁爱和善为前提,以宽厚善良的心地和包容开放的襟怀接纳对方,尽心竭力,与人为善。

(3)孔子的“忠恕”观是积极的,在今天仍然值得提倡和借鉴。

三、孔子的推己及人是什么意思?孔子是否定个人的利益吗?孔子的仁爱把孝悌视为根本,主张在“亲亲”的基础上推己及人,这是他实践仁的方法,即“己欲立而立人,己欲达而达人”,在考虑自己的同时要想到其他的人。

在这里孔子并没有否定个人的利益,只是强调一定要由自己的难处或愿望想到别人的难处愿望,并尽力帮助那些需要帮助的人,同时,“己所不欲,勿施于人”,这其实了也就是所谓的“忠恕”之道。

四、子曰:“管仲之器小哉!”或曰:“管仲俭乎?”曰:“管氏有三归,官事不摄,焉得俭?”“然则管仲知礼乎?”曰:“邦君树塞门,管氏亦树塞门。

邦君为两君之好,有反坫,管氏亦有反坫。

管氏而知礼,孰不知礼?”子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。

”子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。

微管仲,吾其被发左衽矣。

岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也!”1.从这两段文字看,孔子是如何评价管仲这个人物的?答:认为管仲不知礼,肯定管仲有仁德。

2.由此可以窥见孔子怎样的仁爱观?答:(1)孔子否定管仲“知礼”,是指管仲超越了一个臣子的本分,也像国君一样建“三归”、“反坫”、“塞门”(国君享有的建筑),在孔子看来,是违背了“礼”的等级。

“仁者爱人、有礼者敬人”,是孔子提出的一句关于仁义礼智信五德之一的名言。

这句话传达了仁者对人的爱心和有礼者对人的尊重之间密不可分的关系。

在我国传统文化中,仁、礼、义、智、信被视为社会道德和行为规范的基石,而“仁者爱人、有礼者敬人”恰恰是我国传统文化中对人际关系的基本礼仪和道德规范的最好诠释。

一、仁者爱人:仁者指的是心地善良、宽厚大度的人。

在《论语》中,孔子对于仁的理解是“己所不欲,勿施于人”,这句话表明了仁者的爱心来源于对他人的体恤和尊重。

而这种爱心不仅仅表现在对亲人的爱,更体现在对所有人的宽容和关怀之中。

1. 体恤他人:仁者有着深厚的同情心和体恤之心,能够站在他人的角度去考虑问题,感受到他人的痛苦和困境。

仁者会尽可能地帮助他人,给予他们温暖和关爱。

2. 公平待人:仁者对待他人不分贵贱,不论是否熟悉,都能以平等的心态去对待。

而不会因为地位高低而给予偏袒或歧视。

对待他人时,能够谦逊、宽容,不轻易给予过多的批评和责备。

3. 善待他人:仁者对待他人时,会尽量倾听他人的需求和愿望,给予他们理解和支持。

在与人交往中,能够表现出细心周到、善解人意的态度。

二、有礼者敬人:有礼者是指言谈举止得体、尊重和维护他人尊严的人。

在我国传统文化中,礼是一种行为规范和待人接物的标准,而有礼是对人的一种基本尊重和礼貌表现。

1. 尊重他人:有礼者尊重他人的身心和尊严,不对他人进行侮辱和伤害,不会在言语行为上冒犯他人的底线,能够以一种尊重的态度对待他人。

2. 善待他人:有礼者在与人相处时,能够用温文尔雅的言语和礼貌的态度来待人,不因言谈得体而轻视别人或者粗鲁对待他人。

在生活中,有礼者会对他人表现出善意、体贴和关怀。

3. 照顾他人:有礼者在与他人交往时,会考虑到他人的感受和利益,不会在言辞行为上伤害到他人的利益,能够以谦逊的态度对待他人,尽量避免冲突和矛盾的发生。

在现代社会中,虽然传统的礼仪和道德规范受到了一定程度的冲击,但“仁者爱人、有礼者敬人”这句话所传达出的人际关系理念和行为准则依然具有重要的现实意义。

《论语》“仁者爱人”说及其当代启示陈功文孔子的儒学思想以“仁”为核心。

“仁,亲也,从人二。

”(《说文·人部》)从字义上说,仁就是人与人之间的一种最高道德规范。

在《论语》一书中,孔子多次谈及仁,据知名学者杨伯峻先生统计,《论语》书中“仁”字出现了109次[1]P228,远远高于其他道德范畴,可见《论语》一书仁学思想内容包含甚广。

仁“含义广泛又灵活多变,致使两千年来从无达诂,也给后人见仁见智的理解提供了多种可能。

”[2]P394《论语》在对“仁”进行阐释的同时,也奠定了其“仁”学思想的核心内容——“仁者爱人”说。

《论语》“仁者爱人”说是一个以“三段论”为存在方式的理论体系,具体包括“修己论”、“仁本论”及“博爱论”三个方面的内容,且这三个方面的内容是有机统一的。

总结《论语》“仁者爱人”说,对当代构建和谐社会具有一定的启示意义。

一、《论语》“仁者爱人”说的“修己论”。

这是孔子所强调的个人内在修养,也是“仁者”能在真正意义上“爱人”的必要条件。

如果一个人连自己的人格都不完善,又谈何关爱他人?故孔子非常关注人格修养。

“修己”就是律己,就是追求人格的不断完善。

子曰:“为仁由己,而由人乎哉?”(《论语·颜渊》。

以下凡引用《论语》,只写篇名)显然,成就仁完全在于自身,不必仰仗他人。

也即若达到仁者的境界,必须通过个体内在的不断努力,才能完成个体人格的完善,这样才能达到修己的目的:“修己以敬”、“修己以安人”、“修己以安百姓”(《宪问》)。

这是孔子“修己论”的核心内容。

《礼记·中庸》说:“仁者,人也。

”蒋伯潜认为此“言仁为人之所以为人之道也。

” [3]p521《孟子·尽心下》也说:“仁也者,人也。

”这个“人”,“不是生物学意义上的自然人,而是人类社会进入文明时代以后的社会人。

这样的人不是天生就有的,而是后天靠修养才造就出来的。

”[4]P11靠后天修养(修己)造就仁人,此即“为仁由己”的修养方法。

国学十大经典定律

国学十大经典定律是指中国传统文化中的十个经典定律,这些定律是中国古代文化的精髓,对于我们了解中国传统文化、提高自身修养都有很大的帮助。

下面就来一一列举这十大经典定律。

一、仁者爱人:这是孔子提出的道德准则,即仁者必定爱人,爱人就是关心他人,尊重他人,帮助他人,这是中国传统文化中最基本的道德准则。

二、中庸之道:中庸之道是指处于两个极端之间的平衡状态,即不过分偏向任何一方,保持中立,这是中国传统文化中的一种智慧。

三、天人合一:天人合一是指人与自然的和谐共处,人应该尊重自然,与自然和谐相处,这是中国传统文化中的一种哲学思想。

四、君子之道:君子之道是指高尚的道德准则,即君子应该有高尚的品德,尊重他人,有责任感和担当精神。

五、礼仪之邦:礼仪之邦是指中国是一个讲究礼仪的国家,礼仪是中国传统文化中的重要组成部分,它体现了中国人的文化传统和道德准则。

六、道法自然:道法自然是指顺应自然规律,遵循自然法则,这是中国传统文化中的一种哲学思想。

七、知行合一:知行合一是指知识和行动相结合,即知道了什么就

要去做什么,这是中国传统文化中的一种智慧。

八、以德治国:以德治国是指用道德来治理国家,这是中国传统文化中的一种政治理念。

九、修身齐家治国平天下:修身齐家治国平天下是指先修身,然后治家,再治国,最后平天下,这是中国传统文化中的一种治国理念。

十、天命之谓性:天命之谓性是指人的性格和命运是由天定的,这是中国传统文化中的一种哲学思想。

这十大经典定律是中国传统文化中的精髓,它们体现了中国人的智慧和道德准则,对于我们了解中国传统文化、提高自身修养都有很大的帮助。

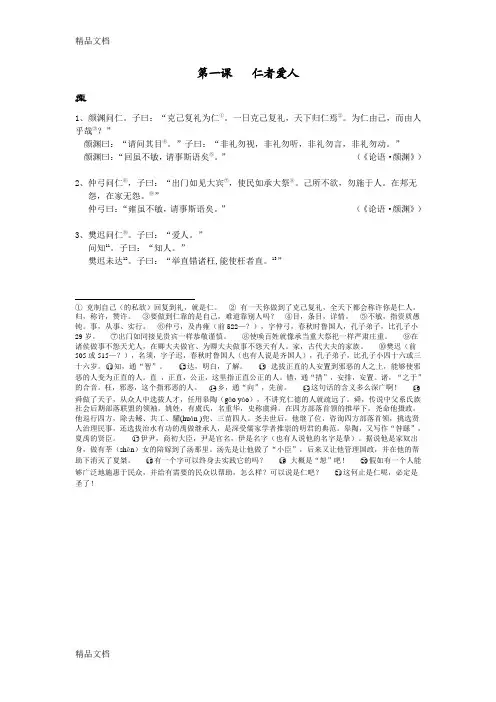

第一课仁者爱人原文:1、颜渊问仁。

子曰:“克己复礼为仁①。

一日克己复礼,天下归仁焉②。

为仁由己,而由人乎哉③?”颜渊曰:“请问其目④。

”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣⑤。

”(《论语·颜渊》)2、仲弓问仁⑥,子曰:“出门如见大宾⑦,使民如承大祭⑧。

己所不欲,勿施于人。

在邦无怨,在家无怨。

⑨”仲弓曰:“雍虽不敏,请事斯语矣。

”(《论语·颜渊》)3、樊迟问仁⑩。

子曰:“爱人。

”问知11。

子曰:“知人。

”樊迟未达12。

子曰:“举直错诸枉,能使枉者直。

13”①克制自己(的私欲)回复到礼,就是仁。

②有一天你做到了克己复礼,全天下都会称许你是仁人。

归,称许,赞许。

③要做到仁靠的是自己,难道靠别人吗?④目,条目,详情。

⑤不敏,指资质愚钝。

事,从事、实行。

⑥仲弓,及冉雍(前522—?),字仲弓,春秋时鲁国人,孔子弟子,比孔子小29岁。

⑦出门如同接见贵宾一样恭敬谨慎。

⑧使唤百姓就像承当重大祭祀一样严肃庄重。

⑨在诸侯做事不怨天尤人,在卿大夫做官、为卿大夫做事不怨天有人。

家,古代大夫的家族。

⑩樊迟(前505或515—?),名须,字子迟,春秋时鲁国人(也有人说是齐国人),孔子弟子,比孔子小四十六或三十六岁。

○11知,通“智”。

○12达,明白,了解。

○13选拔正直的人安置到邪恶的人之上,能够使邪恶的人变为正直的人。

直,正直,公正,这里指正直公正的人。

错,通“措”,安排,安置。

诸,“之于”的合音。

枉,邪恶,这个指邪恶的人。

○14乡,通“向”,先前。

○15这句话的含义多么深广啊!○16舜做了天子,从众人中选拔人才,任用皋陶(gāo yáo),不讲究仁德的人就疏远了。

舜,传说中父系氏族社会后期部落联盟的领袖,姚姓,有虞氏,名重华,史称虞舜。

在四方部落首领的推举下,尧命他摄政。

他巡行四方,除去鲧、共工、驩(huān )兜、三苗四人。

尧去世后,他继了位,咨询四方部落首领,挑选贤人治理民事,还选拔治水有功的禹做继承人,是深受儒家学者推崇的明君的典范。

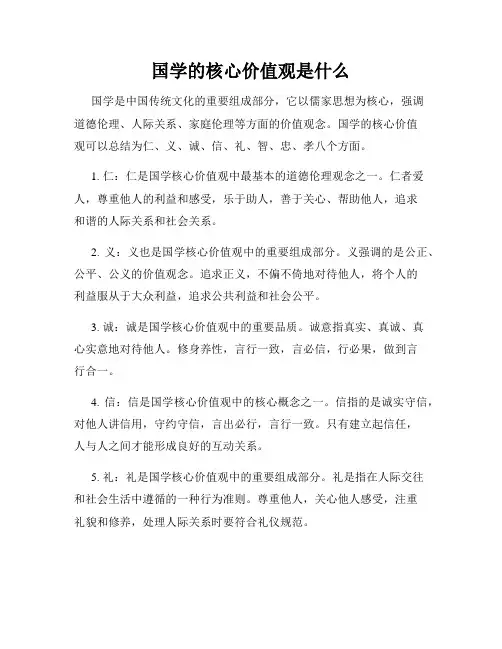

国学的核心价值观是什么国学是中国传统文化的重要组成部分,它以儒家思想为核心,强调道德伦理、人际关系、家庭伦理等方面的价值观念。

国学的核心价值观可以总结为仁、义、诚、信、礼、智、忠、孝八个方面。

1. 仁:仁是国学核心价值观中最基本的道德伦理观念之一。

仁者爱人,尊重他人的利益和感受,乐于助人,善于关心、帮助他人,追求和谐的人际关系和社会关系。

2. 义:义也是国学核心价值观中的重要组成部分。

义强调的是公正、公平、公义的价值观念。

追求正义,不偏不倚地对待他人,将个人的利益服从于大众利益,追求公共利益和社会公平。

3. 诚:诚是国学核心价值观中的重要品质。

诚意指真实、真诚、真心实意地对待他人。

修身养性,言行一致,言必信,行必果,做到言行合一。

4. 信:信是国学核心价值观中的核心概念之一。

信指的是诚实守信,对他人讲信用,守约守信,言出必行,言行一致。

只有建立起信任,人与人之间才能形成良好的互动关系。

5. 礼:礼是国学核心价值观中的重要组成部分。

礼是指在人际交往和社会生活中遵循的一种行为准则。

尊重他人,关心他人感受,注重礼貌和修养,处理人际关系时要符合礼仪规范。

6. 智:智是国学核心价值观中的重要品质。

智慧是指对问题的思考和判断能力,具备良好的学识和学问,有理性的思维能力,能够明辨是非。

7. 忠:忠是国学核心价值观中涉及的一种忠诚品质。

忠诚是指对事业、国家、家庭的坚定忠诚和奉献精神,对自己的职责和义务的认真履行。

8. 孝:孝是国学核心价值观中重视的家庭伦理观念。

孝顺父母、尊重长辈,维系家庭和睦,强调家庭的重要性和亲情的价值。

国学的核心价值观体现了中国传统文化的精髓,是中华民族传统美德和道德规范的重要体现。

这些价值观念在中国社会中始终具有重要的引导作用。

在当代社会,我们需要传承并弘扬这些价值观,将其融入到现代生活中,提升国民素质,促进社会和谐发展。

中国传统文化经典语录6:仁者爱人仁者爱人是孟子《仁者爱人》中的一句。

仁者是充满慈爱之心,满怀爱意的人 ; 仁者是具有大智慧,人格魅力,善良的人。

孟子原文曰:君子所以异于人者,以其存心也。

君子以仁存心,以礼存心。

仁者爱人,有礼者敬人。

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

以下是店铺为你精心整理的关于,希望你喜欢。

中国传统文化经典语录6:仁者爱人相关原文:孟子曰:「君子所以异于人者,以其存心也。

君子以仁存心,以礼存心。

仁者爱人,有礼者敬人。

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

有人于此,其待我以横逆则君子必自反也:我必不仁也,必无礼也;此物奚宜至哉!其自反而仁矣,自反而有礼矣,其横逆由是也;君子必自反也:我必不忠。

自反而忠矣,其横逆由是也;君子曰:『此亦妄人也已矣!如此则与禽兽奚择哉!于禽兽又何难焉!』详解何为“仁”?一是以协调人与人、人与社会之间的相互关系为旨归;二是重视发挥人的主观能动性,强调人的内在道德修养。

孔子言“仁”从“爱人”为核心,包括恭、宽、信、敏、惠、智、勇、恕、孝、弟等内容,而以“己所不欲,勿施于人“和”已欲立而立人,已欲达而达人”实行的方法。

所谓仁爱就是:要想自己立得住,同时也要使别人立得住;自己要行得通,同时也要别人行得通。

凡事都能推己及人,就可以说是实行仁爱的方法。

仁者爱人,这是孔子思想也是儒家学说的最高道德概念,是儒学所主张的爱的方式。

这种爱的基本原则,就是根据血缘关系的远近,决定爱的程度。

(所谓“仁”就社会的精华,在孔子年代精华就是有钱的官僚,那个年代是阶级社会。

所以“仁者爱人是社会地位高的去爱社会地位低的。

”)中国传统文化经典语录6:仁者爱人相关资料:仁是儒家管理的核心仁:“仁”是儒家管理的核心。

什么是“仁”?“仁者,爱人”,就是去爱别人、帮助别人、体恤别人;“仁”还有“忠恕”的意思,“忠”就是“己欲立而立人,己欲达而达人”,也即好事要与别人分享,不可独占;“恕”就是“己所不欲,勿施于人”,也即坏事不可强加于人,比如你不希望自己得大病,也就不要让你的职工在有毒的环境下工作身患重症。

中国传统文化结课论文-对“仁者爱人”的理解课程名称:中国传统文化选讲作业题目:对“仁者爱人”的理解姓名: 高景春学号: 1364103425学院: 机械工程学院专业:机械设计制造及其自动化对“仁者爱人”的理解摘要,孔子的圣学,以仁为中心主旨,以行仁为最高理想,以成仁为最高境界,三者不能离开片刻。

所以孔子说,有志向和有仁德的人,不会贪求生存而损害仁,只会牺牲生命来成就仁。

富裕和高贵,是人们所喜欢的,但不用正道得来,就决不接受;贫困和下贱,是人们所厌恶的,不因常理而来到身边,就不要急于去摆脱。

君子如果失去仁,怎么能够成就君子之名呢?君子不会有片刻时间违背仁,即使仓促匆忙之间也一定和仁做伴,颠沛流离之间也一定和仁为伍。

关键字,尊重德孝平等孔子周游列国十四载,受尽风霜之苦离别之痛,尝遍人情冷暖世态炎凉,依然坚守礼仪仁和,坚持在求索,这样的孔子留下的是立足万世的思想,是奠定中华两千年文化的核心,是使后人受益匪浅的精神之髓。

“仁者爱人”这种观念以人为最高的价值,尊重人的自由、独立精神,尊重和珍爱人的生命,把人的尊严和价值放在第一位。

儒家思想的“仁者爱人”,不但是要爱家人,而且是要爱朋友,爱世界,爱周围的一切。

一个人活着,不是机械地活着,而是靠良心活着。

良心,就是一个人和动物的根本区别所在,而我们行为处事最基本的原则就是要做到让自己心安理得。

《论语》告诉我们,无论做什么事,最根本的是要让自己能够“心安”,只有觉得心安的才能去做,心不安的不能去做。

所谓“仁”,是说从人的心里欣然地去爱别人,希望别人幸福,而不愿别人有灾祸。

这是一种从心中产生而不能停止的情感,是不求回报的大爱。

每个人都有仁心子曰,仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。

仁是礼的补充,说白了就是教人们怎么做人。

孔子说,“仁者爱人。

”爱人首先要落实在自己的亲人和自己周围的人身上。

例如,对父母的爱,不仅是要奉养他们,而且要始终对他们和颜悦色,让他们真正能感觉到儿女的关爱和温暖。

第一单元仁者爱人《樊迟、仲弓问仁》一、简述孔子仁学思想的主要内涵。

“仁”的思想是孔子思想的核心。

从本文所辑录的内容来看,“仁”体现了人与人之间彼此相爱的伦理关系——“爱人”。

孔子将“仁”确定为最基本的社会关系准则,并围绕“爱人”的内涵,构造了仁学的思想体系。

孔子的“仁”还包括“己所不欲,勿施于人”的忠恕之道。

这就是推己及人:别人与自己一样是人,因而应当像尊重自己一样地尊重别人。

所以“恕”其实也就是“爱人”之仁。

孔子从未给“仁”一个固定不变的定义,而是在不同场合,针对不同对象,结合具体事例谈论“仁”的具体表现形式。

所以,只有对相关内容进行综合理解,才能全面了解与把握“仁”所具有的本质特性。

二、从本文节选的内容可以看出《论语》的语言具有哪些特色?语句简洁,文辞闲雅,意蕴丰厚。

三、《论语》对今天的我们,是否还有学习、择取的价值?孔子思想包罗万象,博大精深,中国文化发展的所有丰富性特征都可以从孔子那里找到根源。

《论语》集中地体现了孔子的思想,内容十分广泛,涉及人类社会生活问题的各个方面,对中华民族的心理素质及道德行为起到过重大影响。

《论语》中虽有些许糟粕或消极之处,但它所反映出来的两千多年前的社会人生精论,富有哲理的名句箴言,是中华民族文明程度的历史展示。

今天我们对自己的民族精神及传统文化进行重新反思,这一民族文化的精粹,更值得人们重新认识和探索它的不朽价值。

《兼爱(上)》一、比较儒家“仁爱”与墨家“兼爱”思想的异同。

在先秦诸子,中墨家学派,可谓是与孔孟儒学比肩而立的两大思想流派。

儒家讲“仁爱”,墨家讲“兼爱”,成为古代人道主义思想的两种主要形态。

他们共同的地方是都提出”爱人”的主张。

不同的是,儒家仁爱建立在“亲亲”的血缘关系的基础上,认为只有在爱有差等的前提下,才谈得上“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。

墨家反对儒家仁爱理论中的那种分亲疏、分等差、分厚薄、由近及远的仁爱思想。

墨家认为,这种有差别的爱,正是造成天下之人不相爱的根本原因所在。

01-05仁者爱人 :正己与克己

同学们好,这节课,我们讲第一章孔子与论语的第五节仁者爱人 :正己与克己。

孔子的“仁”,应该具有伦理道德和政治思想两个层面的意思。

孔子的仁不仅涉及伦理道德,而且也涉及政治思想,即他已将仁的伦理道德升华成了一种政治思想,从而创立了一种新的治国的学说。

1.政者,正也——执政者要以身作则

孔子认为,在任何一个秩序良好的社会中,执政者与臣民的关系是最基本的。

而在二者当中,孔子又最注重执政者的作用,认为执政者的好坏决定了社会治理的好坏。

因此,他对执政者的政治道德提出了很高的要求,这就是“正”,用我们今天的话来说,那就是“以身作则”。

当季康子问政与孔子,孔子对曰:“政者,正也。

子帅以正,孰敢不正。

”无论为人还是为官,首在一个“正”字。

孔子政治思想中,对为官者要求十分严格,正人先正己。

只要身居官职的人能够正己,那么手下的大臣和平民百姓,就都会归于正道。

孔子又说:“其身正,不令而行;其不正,虽令不从。

”在孔子看来执政者自身正了,能够以身作则,即使不发布政令,老百姓也会自觉地去执行;如果执政者自身不正,即使发布命令,老百姓也未必会服从。

孔子认为:“苟正其身矣,于从政乎何有?不能正其身,如正人何?”执政者必须从端正自身开始,通过其人格魅力和道德感召力去治理民众正人。

这样,才能造就一个良好的秩序社会。

这就是古代的所谓“典范政治”的基本要求。

只不过在春秋后期周王室日益衰微,各种社会矛盾日趋尖锐的复杂局面下,也只能是孔子的政治理想了。

2.克己复礼为仁——社会各阶层应当“克己”

“克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉”这句话可以说是孔子思想的纲要,同时涉及到了礼和仁,而以“克己”作为复礼归仁的实践要求。

孔子认为,人们必须克制自己的个人欲望,一切言行都照着周礼的要求去做,这就是仁。

一旦这样做了,天下的一切就都归于仁了。

实行仁德,完全在于自己。

因此,不合于礼的就不要看,不合于礼的不要听,不合于礼的不要说,不合于礼的不要做。

孔子以礼来规定仁,依礼而行就是仁的根本要求。

所以,礼以仁为基础,以仁来维护。

仁是内在的,礼是外在的,二者紧密结合。

这里实际上包括了两方面内容,一是克己,二是复礼。

克己复礼就是通过人们的道德修养自觉地遵守礼的规定。

这是孔子思想的核心内容,贯穿于《论语》一书的始终。

“仁”是人作人的内在品质,“克己”是要靠人对自身内在品质的自觉:“礼”是人的行为的外在的礼仪规范,它的作用是为了调节人与人之间关系的。

要人们遵守礼仪规范必须是自觉的才有意义,才符合“仁”的要求,所以孔子说:“为仁由己,而由人乎?”对“仁”和“礼”的关系,孔子有非常明确说法:“人而不仁如礼何?人而不仁如乐何?”“礼云礼云,玉帛乎哉!乐云乐云,钟鼓乎哉!”孔子认为“克己”求仁是要靠自己的内在自觉性。

有了“求

仁”的内在自觉性,“我欲仁,斯仁至矣”,并将其实践于日常伦理之中。

孔子还认为,君子有三种事情应引以为戒:年少的时候,身体发育还不成熟,要戒除对女色的迷恋;等到青壮年时期,身心各方面都比较成熟了,血气方刚,那么要戒除与人争斗;等到老年,血气已经衰弱了,要戒除贪得无厌。

所以,自戒便是自爱,自戒就不会走入人生的误区。