国学经典导论

- 格式:xlsx

- 大小:12.46 KB

- 文档页数:1

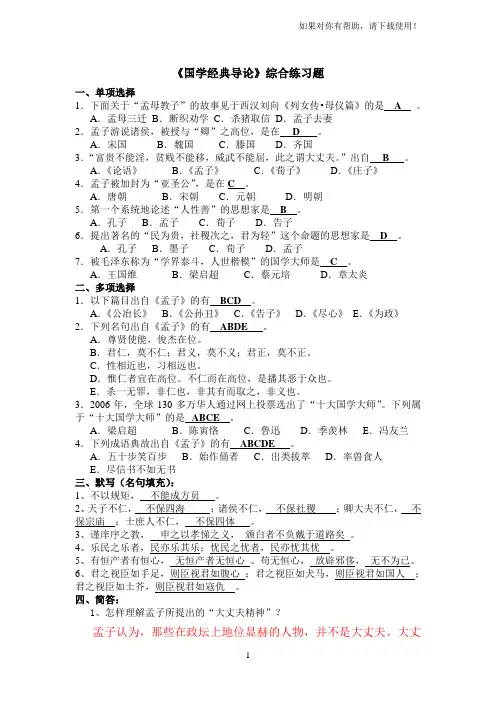

《国学经典导论》综合练习题一、单项选择1.下面关于“孟母教子”的故事见于西汉刘向《列女传•母仪篇》的是 A 。

A.孟母三迁B.断织劝学C.杀猪取信D.孟子去妻2.孟子游说诸侯,被授与“卿”之高位,是在__ D ___。

A.宋国B.魏国C.滕国D.齐国3.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

”出自__ B_ 。

A.《论语》B.《孟子》C.《荀子》D.《庄子》4.孟子被加封为“亚圣公”,是在C 。

A.唐朝B.宋朝C.元朝D.明朝5.第一个系统地论述“人性善”的思想家是 B 。

A.孔子B.孟子C.荀子D.告子6.提出著名的“民为贵,社稷次之,君为轻”这个命题的思想家是__D__。

A.孔子B.墨子C.荀子D.孟子7.被毛泽东称为“学界泰斗,人世楷模”的国学大师是__C__。

A.王国维B.梁启超C.蔡元培D.章太炎二、多项选择1.以下篇目出自《孟子》的有BCD 。

A.《公冶长》B.《公孙丑》C.《告子》D.《尽心》E.《为政》2.下列名句出自《孟子》的有__ABDE___。

A.尊贤使能,俊杰在位。

B.君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。

C.性相近也,习相远也。

D.惟仁者宜在高位。

不仁而在高位,是播其恶于众也。

E.杀一无罪,非仁也,非其有而取之,非义也。

3.2006年,全球130多万华人通过网上投票选出了“十大国学大师”。

下列属于“十大国学大师”的是_ ABCE__。

A.梁启超B.陈寅恪C.鲁迅D.季羡林E.冯友兰4.下列成语典故出自《孟子》的有__ABCDE___。

A.五十步笑百步B.始作俑者C.出类拔萃D.率兽食人E.尽信书不如无书三、默写(名句填充):1、不以规矩,不能成方员。

2、天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫不仁,不保宗庙;士庶人不仁,不保四体。

3、谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

4、乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

5、有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。

01-11和为贵: 和而不同同学们好,这节课我们讲第一章孔子与论语第十一节和为贵: 和而不同。

“和而不同”是孔子思想体系中的重要组成部分。

一、和而不同孔子在如何处理社会关系时提出:“君子和而不同,小人同而不和。

”“和而不同”是孔子思想体系中的重要组成部分。

他认为,君子可以与他周围的人保持和谐融洽的关系,但他对待任何事情都必须经过自己的独立思考,从来不愿人云亦云,盲目的附和;但小人则没有自己独立的见解,只求与别人完全一致,而不讲求原则,但他却与别人不能保持融洽友好的关系。

这就是君子和小人在处事为人方面的根本区别。

“和而不同”的辨析,显示出孔子思想的深刻哲理和高度智慧。

同时,君子要给百姓以恩惠而自已却无所耗费;使百姓劳作而不使他们怨恨;要追求仁德而不贪图财利;庄重而不傲慢;威严而不凶猛。

可见,孔子把“和而不同”已发展为一种普遍原则,其实质便是追求一种多样性的统一。

孔子在社会政治思想中也贯彻“和而不同”的原则。

在政治上,孔子的主导思想是“为政以德”,但又主张恩威并施,德刑兼备,宽猛相济,认为这样才能实现政治上的“和”。

在经济上,孔子从“保民”出发,抱着实现社会良好秩序的愿望,反对各国君主对百姓增加赋敛,过分压榨,提倡发展生产,节俭财用。

在文化上,孔子以“和而不同”的观念整理西周礼乐文化遗产,又广泛吸收、改造春秋时代各种学问、思想观念,构建自己的思想体系。

二、礼之用,和为贵孔子对“和”的标准问题十分关注,强调以“中”来建“和”。

他是通过“和”与礼的关系来展开讨论的。

在《学而》中,他的学生有子云:“礼之用,和为贵。

先王之道斯为美,小大由之。

有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也。

”和是儒家所特别倡导的伦理、政治和社会原则。

孔门认为,礼的推行和应用要以和谐为贵。

但是,凡事都要讲和谐,或者为和谐而和谐,不受礼文的约束也是行不通的。

所以儒家既强调礼的运用以和为贵,又指出不能为和而和,要以礼节制之,可见孔子提倡的和并不是无原则的调和,这是有其合理性的。

06-10味论在先秦诸子中,最有代表性的是儒、道两家学派,对后世文学理论影响很大。

中国古代文论中的“味论”主要受到道家思想影响。

道家对物质的超越却正与文学对现实的超越可相契合。

这种超越性正成为味论的哲学基础。

一、庄子的文章汪洋恣肆,想象丰富。

他从哲学的高度关于美的探讨,有其独到之处。

1.主张“虚静”,“物化”,以自然朴素为美。

这与道家“自然无为”的哲学思想有直接关系。

当人进入“虚静”状态以后,就抛弃了一切,达到物我两忘的境界。

“虚静”是认识“道”的途径和方法,是进入“道”的境界时所必须具备的一种精神状态。

这种精神状态即具有现实超越性,与文学精神有着内在的契合。

2.论述了“言”与“意”的关系,提出了“得意忘言”说。

庄子认为语言的最终目的是传达“意”的,但言又不能“尽意”。

他主张通过“忘言”的方式,即超越语言符号的表面形式和常规含义,以捕捉其言外之意,才能真正得“意”问:为什么说庄子“虚静说”会有味论的理论渊源?二、司空图的诗歌鉴赏理论遵循老庄思想,以佛禅说诗,注重文学的审美特征。

其诗歌鉴赏理论主要表现在《二十四诗品》(近年此书是否为其所作有争论)和《与李生论诗书》中。

他提出并阐述了“韵味说”的主张。

所谓“韵味”,就是十个意境创造的审美内涵,用司空图的话来说就是“韵外之致。

”他认为要获得这种“韵味”,首先要有意境,并且意境要“近而不浮,远而不尽,”就是他所说的“象外之象”,“景外之景”,才谈得上“韵味”。

这种“韵味”在诗中,但又不能意尽于诗句中,这就像“味”之于醋、盐,但又不同于醋、盐,而这“味”是妙在“咸酸之外”的。

这种“韵味”显然不是形式、声韵方面的东西,而是诗美内涵的一种“神韵”。

司空图提出诗歌创作和欣赏必须“辨味”,辨别、评价诗歌高下优劣的标准在于作品是否有“韵味”,并阐述了“韵味说”的主张。

所谓“韵味”,就是诗歌意境创造的审美内涵,即“韵外之旨。

问:司空图的“咸酸之外”到底指的是什么?三、严羽所著的《沧浪诗话》,总结了汉魏以来五七言诗的发展经验,树立盛唐的榜样,以矫宋诗之弊。

01-01 孔子身世同学们好,这节课我们讲述的内容是,孔子身世,2014年九月,我们纪念了孔子2565周年诞辰。

孔子(生于公元前551年-卒于公元前479年),孔子名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬邑,也就是现在山东曲阜的人,孔子是我国古代最伟大的教育家和思想家,是儒家学派的创始人,也是世界最著名的文化名人。

孔子青年时代曾经做过“委吏”(也就是个管理仓库的小官)、“乘田”(也是管理牧场的小官),事无大小,他都能做到近乎完美。

孔子从20多岁起,就想走仕途,所以对天下大事非常关注,对治理国家的诸种问题,也经常进行思考,也经常发表一些见解,到30岁的时候,孔子已经小有些名气了。

在鲁昭公二十年,齐景公出访鲁国的时候召见了孔子,和他探讨了秦穆公称霸的问题,孔子喃也由此结识了齐景公。

五年以后,鲁国发生内乱,鲁昭公被迫逃往齐国,孔子也离开鲁国,到了齐国,受到齐景公的赏识和厚待,齐景公甚至曾经准备把尼溪一带的田地封给孔子,结果被齐国著名的大夫晏婴阻止了。

也就是在这年,齐国也有一些大夫想加害于孔子,孔子听说以后就向齐景公求救,齐景公说:“吾老矣,弗能用也。

”我老了,不管事了。

那么这意思就是明白了,我不想管你这破事了,孔子只好仓皇的逃回了鲁国。

而当时的鲁国了,实际政权是掌握在大夫的家臣手中,这就是史称“陪臣执国政”,因此孔子虽有过两次从政机会,却都放弃了,直到鲁定公9年才被任命为中都宰,此时的孔子已经51余岁了。

孔子治理中都一年,卓有成效,被升为小司空,不久又升为大司寇,那么摄政事,也就是相事,鲁国大治。

在鲁定公12年,孔子为了削弱掌握鲁国实权的“三桓”,采取了“堕三都”的措施,孔子堕三都的真实目的就是为了削弱三桓的势力,张大公室的力量,但是呢他的这一主张又和三桓的利益是一致的,所以得到了三桓的拥护。

但是孟孙氏的家臣怂恿孟孙氏,拒绝堕成,而孔子的计划呢就宣告失败了。

到鲁定公十四年,孔子由大司寇代理国相事务,诛杀了鲁国扰乱政事的大夫少正卯。

国学经典导论国学经典是指中国古代文化传统中的经典著作,包括诗、书、礼、乐、易、春秋等各个方面的经典文献。

这些经典著作是中国古代文化的瑰宝,具有深厚的思想内涵和艺术价值。

下面将以国学经典导论为题,介绍一些中国古代经典著作。

1.《诗经》:是中国最早的一部诗歌总集,收录了周朝前期的诗歌作品。

这些诗歌以质朴、深情的方式表达了古人的思想感情和社会风貌,对后世文学产生了深远的影响。

2.《论语》:是孔子及其弟子的言行录,记录了他们的言传身教。

《论语》中蕴含了儒家思想的核心内容,强调了人伦、道德、修身齐家治国平天下的重要性。

3.《大学》:是《礼记》中的一篇,也是儒家经典之一。

《大学》强调修身齐家治国平天下的重要性,提出了“修身齐家治国平天下”的思想,对后世影响深远。

4.《中庸》:也是《礼记》中的一篇,强调了“中庸之道”,即在思想和行为上都要遵循中庸之道,不偏不倚地处理事物,以达到和谐统一的境界。

5.《周易》:是中国古代最早的一部典籍,是一部象征性的经典著作。

《周易》通过八卦和六十四卦的组合和解释,揭示了宇宙万物的变化规律,对中国古代哲学和文化产生了深远的影响。

6.《左传》:是中国古代历史著作之一,记载了春秋时期鲁国国内外的政治、军事、经济等方面的重要事件。

《左传》以其详实的史料和独特的叙事风格,成为研究春秋时期历史的重要参考资料。

7.《史记》:是中国最早的一部纪传体通史,也是中国古代最重要的史学著作之一。

《史记》以纪传体的形式,记录了从上古传说到西汉末年的历史事件和人物事迹,对后世的历史研究产生了深远的影响。

8.《尚书》:是中国古代的一部典籍,记载了周朝和西周早期的历史事件、国家政策和礼制等内容。

《尚书》的文风庄重、内容丰富,是研究中国古代政治、经济、文化等方面的重要资料。

9.《论衡》:是中国古代的一部辩论杂著,收录了魏晋时期的众多文人学者的辩论观点和议论文章。

《论衡》以其辩证的思维方式和多元的观点,对中国古代文化和学术产生了重要影响。

06-05文为世用两汉时期是我国古代文学理论的演进期。

本时期的文学理论批评主要集中于对《诗经》、屈赋和汉赋的研究和讨论,取得了一定的成果,促进了文学理论批评的发展。

西汉扬雄在大约作于晚年的《法言》一书中,他视辞赋为“童子雕虫篆刻”,不仅悔其少作,也批评司马相如之赋“文丽用寡”,即对崇尚华丽而缺乏实用的文学进行批评。

在东汉,社会上盛行谶纬之学以及“华而不实,伪而不真”的文风。

东汉王充作《论衡》八十五篇(近存八十四篇),主要阐述了他在哲学上的进步主张,也表达了他在文学方面的见解,针对当时虚伪浮华和因循模拟的文风,曾经痛加批评:好谈论者,增益事实,为美盛之语;用笔墨者,造生空文,为虚妄之传(《对作》)他提倡真实,反对“虚妄”,认为一切文章和著作都必须是真实的,坚决反对“奇怪之语”、“虚妄之文”。

在其《论衡·自纪》中,明确提出:为世用者,百篇无害;不为用者,一章无补。

如皆为用,则多者为上,少者为下。

累积千金,比于一百,孰为富者?盖文多胜寡,财富愈贫。

王充主张“文为世用”,文章有为而作,应当有益于世。

他还提出了如何评价作者高下的问题:不能以读书多少作为标准,而应看他是否“博通能用”,有所创建;在此基础上,针对汉代保守复古的文风,提倡文章的语言应当清楚明白,主张言文合一,强调了作家内在修养的重要性,认为创作的好坏,既取决于先天的才气,也取决于后天的学习。

在评价作家作品的问题上,反对崇古非今的倾向。

问:王充提出文为世用针对是东汉什么样的文学氛围而发的?王充的文学实用主义主张,在宋代一度得到回应。

中国古代文论史上,有属于哲学家的文学主张,有属于美学家的文学主张,还有属于政治家的文学主张。

王安石就是政治家文学主张的代表者。

他在《上人书》中提出:尝谓文者,礼教治政云尔。

其书诸策而传之人,大体归然而已。

而曰“言之不文,行之不远”云者,徒谓“辞之不可以已也”,非圣人作文之本意也。

……且所谓文者,务为有补于世而已矣;所谓辞者,犹器之有刻镂绘画也。

五、朱熹的民本思想同学们好,这节课我们讲授国学经典导论第三章董仲舒与朱熹,第十一节朱熹的民本思想。

在中国传统文化的殿堂里,原始的民本主义学说起源于西周初期奉行仁政、总结了商纣灭亡教训的开明政治家集团,最著名的表述是《尚书•泰誓》中的“天视自我民视,天听自我民听”和“敬天保民”的基本政治理念。

虽然西周成康之治以后,统治者很少按此对待人民,但这个理念是没有人出来予以否认的。

古代民本主义思想的主要传承者和弘扬者,是像孔子、孟子这样的出身士大夫底层乃至平民家庭的知识分子。

因为在这样的社会阶层既可以受到起码的教育,又由于他们处于一种对国家、社会、民众所面临的问题最为客观而最有利的观察和审视、思考的位置,在生产生活方式、价值观人生观和基本情感体验如喜怒哀乐上与民众最为接近,最容易相互认知、同情和关爱。

如孔子提倡的“仁”、“义”、“礼”、“智”、“信”学说追求的是人的价值、人的尊严、人的和睦,是古代的人本主义;孟子希望以“仁政”重新使天下“定于一”,提出的“民贵君轻”,对民本主义进行了全面阐释和总结。

除了著名的“民为贵、社稷次之、君为轻”命题外,他还充分肯定了民众有秉天述己、替天行道、借天易君,也包括起义推翻暴君的权利。

朱熹与孔孟一样,恰恰也是出身于这一社会阶层,且一生多数时候依然处于或接近这一阶层;原始的孔子、孟子的学说和思想又是他自幼在父亲教导下学习的主要对象,对朱熹的成长影响至大。

尤其是孟子,朱熹自接受启蒙教育开始就深受孟子学说和为人的深刻影响。

可以说孟子是对他影响最大的思想家。

“某十数岁时,读《孟子》言‘圣人与我同类者’,喜不可言。

”朱熹一直喜欢《孟子》,并长期研习体验它的内涵。

他的名言“国以民为本,社稷亦为民而立”等许多民本主义思想都集中在《四书集注·孟子集注》里,既是这两位伟大思想家跨越一千多年的唱和,也是朱熹对民本主义与时俱进的发展。

而宋代理学代表人物普遍具有对民众、国家命运的深度关怀和责任担当意识,大大超过魏晋以来历朝士大夫。

02-08 孟子的民贵君轻说同学们好,这节课我们讲国学经典导论第二章孟子与《孟子》的第八节孟子的民贵君轻说。

翻开《孟子》一书,扑面而来的是强烈、鲜明的民主意识,人民至上的政治理念像一根红线贯穿于《孟子》全书。

孟子思想中最可贵的价值就是他振聋发聩的民主呐喊:“民为贵,社稷次之,君为轻。

”“民贵君轻”的思想在先秦诸子中绝无仅有,它是两千多年封建社会中最响亮的民主呼声。

孟子是我国古代最富有民主色彩的思想家,他认为国家的存亡与人民的关系重大,人民是组成国家的重要因素,他说:“诸侯之宝三:土地、人民、政事。

”他总结战国时期各国治乱兴亡的经验,提出了一个富有民主性精华的著名命题:“民为贵,社稷次之,君为轻。

是故得乎丘民而为天子,得乎天子而为诸侯,得乎诸侯而为大夫。

诸侯危社稷,则变置。

”意思是说,在人民、国家和君主三者的关系中,人民是第一位的,国家其次,君主最后。

如果君主危害了国家政权的根本利益,这样的君主可以更换。

《尚书·五子之歌》云:“民为邦本,本固邦宁。

”孟子的民本思想,是对西周“敬天保民”思想和孔子“博施于民而能济众”思想的继承和发展。

孟子认为,统治者要得到天下,首先要得到人民的拥护;要得到人民的拥护,关键要争取民心。

统治者要保持其统治地位,就应该以爱护人民为先,保障人民的权利。

只有爱民、保民,才不会丢掉统治地位。

如果君主无道,只图自己享受,不顾人民死活,就无异于“率兽而食人”,人民有权推翻政权。

孟子的这种民本思想,后来又被儒家学派的另一大师荀子发挥说:“天之立民,非为君也;天之立君,以为民也。

”荀子又把君与民的关系比喻为舟与水的关系:“水则载舟,水则覆舟。

”从“民贵君轻”的政治理念出发,孟子猛烈抨击残暴的统治者鱼肉百姓所造成的贫富悬殊:“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿殍,此率兽而食人也。

”孟子的言论迸发出一种愤怒的犀利!明朱元璋对孟子本来颇有好感,但当他读到“君视臣如土芥,臣视君如寇仇”一章时,便勃然大怒,认为这些话“非人臣所宜言”。

02-04 孟子的人格魅力同学们好,这节课我们讲国学经典导论第二章孟子与《孟子》的第四节孟子的人格魅力。

孟子是一个人格高尚的人。

他的人格魅力主要表现在以下三方面:一、大丈夫精神《孟子·滕文公下》云:“得志,与民由之;不得志,独行其道。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

”这段话的意思是:得志时,与百姓一同行进;不得志时,坚守自己做人之道。

富贵荣华不能乱我之心,贫寒卑贱不能移我之志,声威势武不能屈我之节,这才叫大丈夫。

大丈夫之“大”,不是指个头大,不是指权力大、地位高、财富多,也不是指学问高、能力强,而是体现在做人的修养、理想抱负、人格操守。

一个顶天立地的“大丈夫”,就是要坚守做人的准则,立身行事,能曲能伸,能上能下,堂堂正正,清清白白,仰无愧于天,俯无愧于地,这便是伟大的大丈夫精神!在中华民族的发展史上,有着许许多多这样的“大丈夫”。

他们藐视权贵,坚守气节,独立不迁。

他们是我们民族的脊梁。

二、浩然之气《孟子•公孙丑上》云:“敢问夫子恶乎长?”曰:“我知言,我善养吾浩然之气。

”“敢问何谓浩然之气?”曰:“难言也。

其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。

其为气也,配义与道;无是,馁也,是集义所生者,非义袭而取之也,行有不慊于心,则馁矣。

”这种浩然之气,内涵非常丰富,充满着神秘色彩,它是指人的道德修养达到一种正义凛然的精神状态,不是一般所谓的“精气”、“血气”,而是充满正义、充满仁义道德的正气、骨气。

这种气,阳刚、强劲,气壮山河,气贯长虹。

“说大人则藐之,勿视其巍巍然。

”靠的是这种气;“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

”靠的也是这种气;浩然之气,乃天地之正气,乃我中华民族最高之精神品格。

这种浩然之气产生的前提条件是不受外物的引诱而坚持正义,服从真理,刚直不阿,坚忍不拔。

“直养而无害”是培养浩然之气的基本方法。

所谓“直”,就是“正直、正派、真诚”。

“正直”是由内而发的生命力量的迸发,是伟大品格与崇高精神的闪耀。

01-03 学而不厌诲人不倦同学们好,这节课我们讲第一章孔子与论语的第三节学而不厌诲人不倦孔子品格高尚又是一个一生都在追求真、善、美,一生都在追求理想的社会的勤奋学习的人。

1.发愤忘食,乐以忘忧孔子在63岁的时候,曾经这样形容自己:“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。

”。

这是因为叶公向子路打听孔子情况时,当时子路未能圆满回答。

孔子听说这件事后就对子路说:“仲由,你为什么不对他说:‘他这个人呀,学习起道理来不知疲倦,教导人全不厌烦,发愤学习时忘记了吃饭,快乐时忘记了忧愁,以致于连衰老就将到来也不知道’。

”这是孔子自述其心态,“发愤忘食,乐以忘忧”,连自己老了都觉察不出来。

孔子从读书学习和各种活动中体味到了无穷乐趣,是典型的现实主义和乐观主义者,他不为身旁的小事而烦恼,表现出积极向上的精神面貌。

此时孔子已带领弟子周游列国9个年头,历尽艰辛,不仅未得到诸侯的任用,还历经风险,但孔子并不灰心,仍然乐观向上,坚持自己的理想,甚至是明知其不可为而为之2.学而不厌,诲人不倦孔子以好学著称,对于各种知识都表现出浓厚的兴趣,因此他多才多艺,知识渊博,在当时是出了名的,几乎被当成无所不知的圣人,但孔子自己不这样认为,孔子曰:“若圣与仁,则吾岂敢?抑为之不厌,诲人不倦,则可谓云尔已矣。

”他十分谦虚地说,如果说到仁与圣,那么我怎么敢当!不过朝着圣与仁的方向努力而不厌其烦地做,教诲别人也从不感觉疲倦,我认为我是做到了的。

孔子学无常师,谁有知识,谁那里有他所不知道的东西,他就拜谁为师,因此说“三人行,必有我师焉”。

孔子晚年喜欢钻研《周易》,十分的刻苦勤奋,以致把编穿书简的牛皮绳子也弄断了多次。

他还说:“再让我多活几年,这样的话,我对《周易》的文辞和义理就能够充分掌握理解了。

”晚年的孔子在正乐的同时,对《诗》、《书》等古代文献就进行了整理。

周予同先生总结说:“孔子根据自己的哲学、政治和历史的见解,对大量古代文献进行筛选,整理编次成《易》、《书》、《诗》、《礼》、《乐》、《春秋》,作为自己设教讲学的六种教本。

学生姓名学号/账号学校任务完成

数

视频观看

时长

讨论访问数

杨小翠1400880077贵州大学7/92120.8分

钟250

徐兴松1400170230贵州大学4/9291.4分钟7109

杨美玲1308110303贵州大学92/921068.6分

钟

1075

赵凤玲1308110320贵州大学28/92355.9分

钟1163

马举伶1305010060贵州大学0/920.0分钟00

赵运鹏1308040067贵州大学26/92578.2分

钟3116

龙进明1308040165贵州大学12/92267.5分

钟022

马铭波1308040163贵州大学12/92144.2分

钟015

杨磊1308040037贵州大学0/920.0分钟02

韩鹏辉1208040057贵州大学36/92410.2分

钟885

张学斌1308040252贵州大学38/92459.0分

钟1161

王维维1308020335贵州大学0/920.0分钟00罗圣霖1308070026贵州大学53/9272.8分钟136

陈志强phone182125612

66

贵州大学1/9229.7分钟07

杨文杰1308020104贵州大学26/92320.9分

钟169

邓世桓1308020103贵州大学24/92271.9分

钟027

沈啟民1308040164贵州大学10/9248.0分钟04梁禄1308040251贵州大学4/9251.7分钟214

叶伟彬1308020100贵州大学36/92683.3分

钟766

王莉莉1308020344贵州大学1/9214.3分钟03

王首青1308020302贵州大学44/92478.9分

钟028

张雪1209010213贵州大学41/92530.4分

钟1049

郑前伟1308040167贵州大学5/9275.9分钟011

吴国涵1400240124贵州大学31/92453.7分

钟329

杨颖1308070143贵州大学30/92398.6分

钟882

余加念1308070147贵州大学32/92436.9分

钟956

陈俊1400210084贵州大学51/92631.0分

钟17177

田昊1400080209贵州大学40/92474.5分

钟053

顾蕾1400200129贵州大学0/920.0分钟00

刘静1400060039贵州大学67/92860.5分

钟12180

陈世高1308070331贵州大学29/92365.3分

钟017

华越1308070149贵州大学38/92486.1分

钟444

王旭丰1302010240贵州大学15/92189.6分

钟817

姜江英1308100021贵州大学0/92 3.0分钟02黄浩1308070323贵州大学3/9236.8分钟026。