齿轮公法线长度 计算教案资料

- 格式:doc

- 大小:96.50 KB

- 文档页数:3

齿轮公法线长度计算公式(一)齿轮公法线长度计算公式在机械工程中,齿轮公法线长度是一个重要的参数,用于计算齿轮的设计和运动特性。

公法线长度是指齿轮齿面上一条特定曲线的总长,它与齿轮的齿数、模数以及压力角等参数有关。

以下是几种常用的齿轮公法线长度计算公式及其应用:1. 模数m和齿数z公法线计算公式公法线长度L与齿数z和模数m之间的关系可以通过以下公式计算:L = (π * m * z) / 2其中,L表示齿轮的公法线长度,m为模数,z为齿数。

举例说明:假设一齿轮的模数为2mm,齿数为15,那么可以使用上述公式计算公法线长度:L = (π * 2 * 15) / 2 = mm2. 压力角α公法线计算公式压力角α是齿轮齿面与齿轮轴线的夹角,它对齿轮的传动性能和齿面强度等参数有重要影响。

公法线长度L与压力角α之间的关系可以通过以下公式计算:L = π * m * z * cos(α)其中,L表示齿轮的公法线长度,m为模数,z为齿数,α为压力角。

举例说明:假设一齿轮的模数为2mm,齿数为20,压力角为20度,那么可以使用上述公式计算公法线长度: L = π * 2 * 20 *cos(20°) = mm3. 压力角α和齿顶高h公法线计算公式齿顶高h是齿轮齿面上与齿根圆相交的距离,它与压力角α有关。

公法线长度L与压力角α和齿顶高h之间的关系可以通过以下公式计算:L = π * m * z * (cos(α) + h / m * tan(α))其中,L表示齿轮的公法线长度,m为模数,z为齿数,α为压力角,h为齿顶高。

举例说明:假设一齿轮的模数为2mm,齿数为12,压力角为30度,齿顶高为1mm,那么可以使用上述公式计算公法线长度: L = π * 2 * 12 * (cos(30°) + 1 / 2 * tan(30°)) = mm总结通过上述三种计算公式,我们可以计算出齿轮的公法线长度,从而对齿轮的设计和运动特性进行合理的评估和调整。

齿轮的公法线

1、定义

齿轮公法线是在加工过程中由于各种误差累积,单齿检测精度不能用。

2、详解

(1)公法线W,W=(k×π×m + S + m×Z×0.014904384)÷cos20。

(2)两个曲线或曲面,过特定点,拥有共同的一条垂线,这条垂线就是公法线。

(3)齿轮公法线,是一条与基圆相切,与齿轮异侧渐开线相交的直线。

公法线,也是两个物体接触点各自曲率中心的连线。

(4)模数X 齿数= 分度圆直径,在二齿轮啮合时,理论上把分度圆直径相切处称节圆。

在该处单齿的齿厚度称弦齿厚。

是检测齿轮精度方法之一。

(5)但是在加工过程中由于各种误差累积,单齿检测精度不能保证,而同时采用在节圆处检测多齿间距,称公法线。

(6)齿轮设计者,先通过齿厚来根据公式确定公法线W;

(7)齿轮制造者,通过公法线数值大小来控制实际分度圆上的齿厚。

(8)斜齿轮图纸标注栏为齿厚,用公法线长度测量保证齿厚,所以要标出公法线长度尺寸与跨齿数。

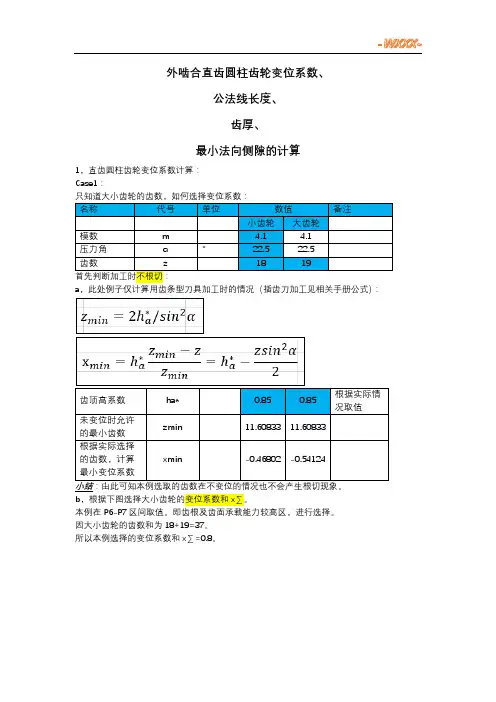

外啮合直齿圆柱齿轮变位系数、公法线长度、齿厚、最小法向侧隙的计算1,直齿圆柱齿轮变位系数计算:Case1:a,此处例子仅计算用齿条型刀具加工时的情况(插齿刀加工见相关手册公式):小结:由此可知本例选取的齿数在不变位的情况也不会产生根切现象。

b,根据下图选择大小齿轮的变位系数和x∑。

本例在P6-P7区间取值。

即齿根及齿面承载能力较高区,进行选择。

因大小齿轮的齿数和为18+19=37。

所以本例选择的变位系数和x∑=0.8。

本例我们的两个齿轮在工作时属于减速运动,所以按减速运动的变位系数分配线图,进行2个齿轮的变位系数的选择。

先按(z1+z1)/2=18.5,作为横坐标,做一条垂线(图中蓝色的线),再按x∑/2=0.4,作为纵坐标,做一条水平线(图中橙色的线),接着沿着L线的趋势,穿过上面2条线的交点做一条射线(图中红色的线)最后按大小齿轮的齿数做相应的垂线(图中紫色的线),即得到需要的各自变位系数。

最后我们选择的变位系数即为:小齿轮x1=0.42,大齿轮x2=0.38。

【基本保障其和与之前x ∑一致,即可】。

c,验算变位后的齿顶厚度:注:一般要求齿顶厚Sa≥0.25m;对于表面淬火的齿轮要求Sa≥0.4m下表中的da的计算见后面的计算表格中的计算公式(因为当齿轮变位后,齿顶圆的计算和未变位齿轮的计算稍有差别-涉及到变位系数和中心距变位系数。

)。

分度圆直径db mm 73.8 77.9齿轮的齿顶圆直径da mm 83.027 86.799齿轮的齿顶压力角αa °27.27 26.17中间值invα0.0215 0.0215中间值invαa 0.0587 0.0347齿顶厚Sα 5.77 7.47判断值0.25m 1.025 1.025判断值0.4m 1.64 1.64小结:计算发现变位后的齿轮齿顶厚满足设计需求。

根据上面确定的变位系数,计算齿轮的中心距变位系数和节圆直径、齿根圆直径、齿顶圆直径。

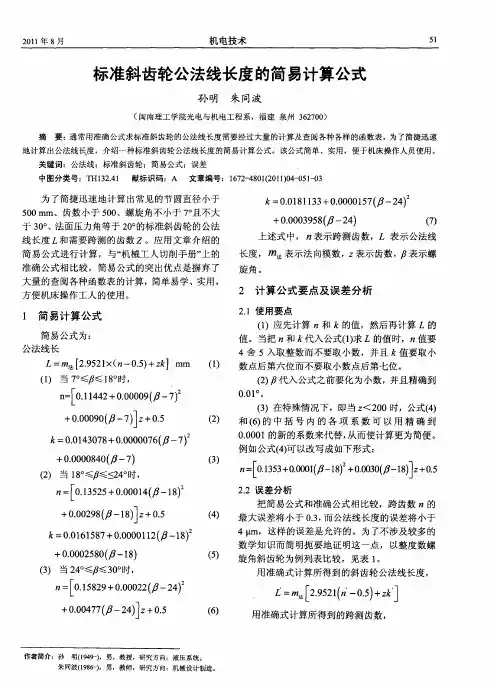

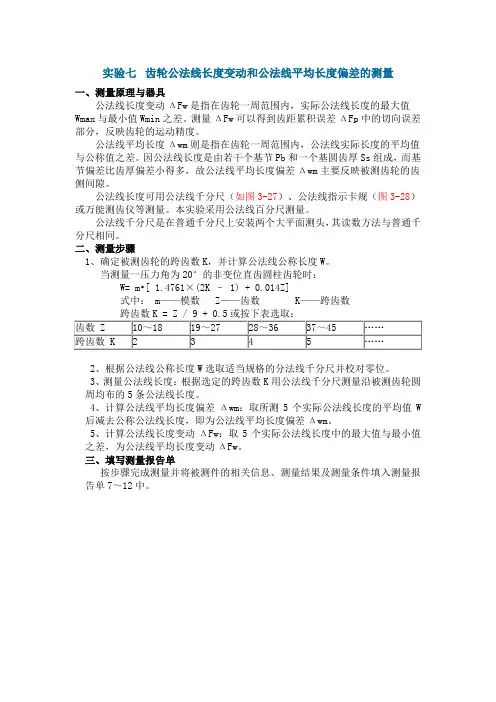

实验七齿轮公法线长度变动和公法线平均长度偏差的测量

一、测量原理与器具

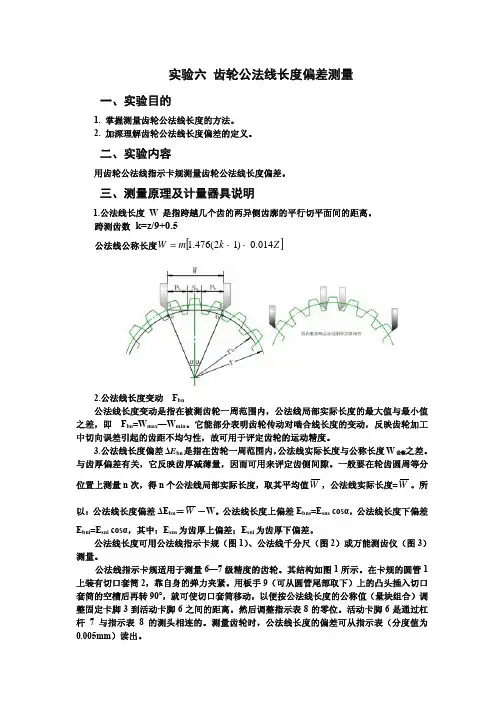

公法线长度变动ΔFw是指在齿轮一周范围内,实际公法线长度的最大值Wmax与最小值Wmin之差。

测量ΔFw可以得到齿距累积误差ΔFp中的切向误差部分,反映齿轮的运动精度。

公法线平均长度Δwm则是指在齿轮一周范围内,公法线实际长度的平均值与公称值之差。

因公法线长度是由若干个基节Pb和一个基圆齿厚Ss组成,而基节偏差比齿厚偏差小得多,故公法线平均长度偏差Δwm主要反映被测齿轮的齿侧间隙。

公法线长度可用公法线千分尺(如图3-27)、公法线指示卡规(图3-28)或万能测齿仪等测量。

本实验采用公法线百分尺测量。

公法线千分尺是在普通千分尺上安装两个大平面测头,其读数方法与普通千分尺相同。

二、测量步骤

1、确定被测齿轮的跨齿数K,并计算公法线公称长度W。

当测量一压力角为20°的非变位直齿圆柱齿轮时:

W= m•[ 1.4761×(2K – 1) + 0.014Z]

式中: m——模数 Z——齿数 K——跨齿数

2、根据公法线公称长度W选取适当规格的分法线千分尺并校对零位。

3、测量公法线长度:根据选定的跨齿数K用公法线千分尺测量沿被测齿轮圆周均布的5条公法线长度。

4、计算公法线平均长度偏差Δwm:取所测5个实际公法线长度的平均值W 后减去公称公法线长度,即为公法线平均长度偏差Δwm。

5、计算公法线长度变动ΔFw:取5个实际公法线长度中的最大值与最小值之差,为公法线平均长度变动ΔFw。

三、填写测量报告单

按步骤完成测量并将被测件的相关信息、测量结果及测量条件填入测量报告单7~12中。

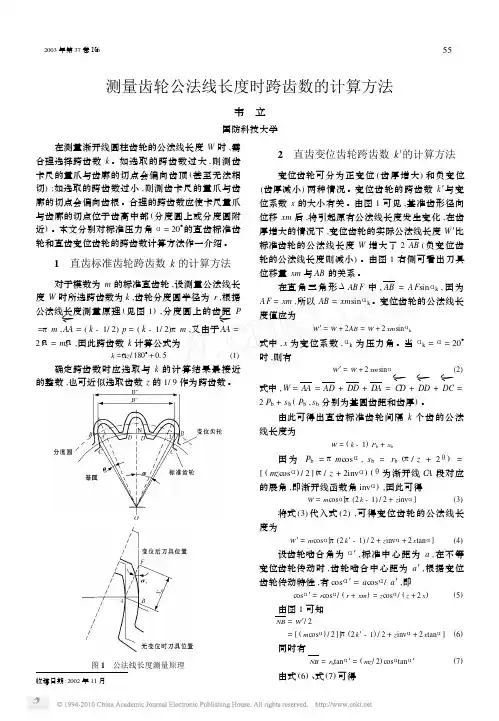

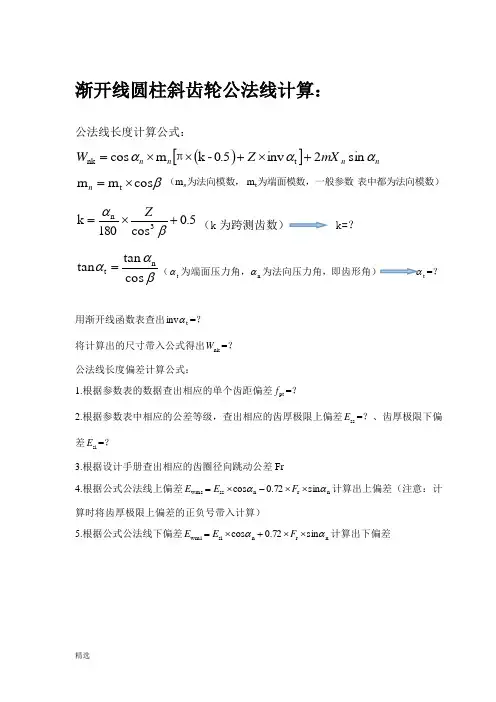

渐开线圆柱斜齿轮公法线计算:公法线长度计算公式:()[]n n n n mX Z W αααsin 2inv 0.5-k m cos t nk +⨯+⨯⨯=π βcos m m t ⨯=n 0.5cos 180k 3n+⨯=βαZ (k? βααcos tan tan nt =(t α为端面压力角,n αt =?用渐开线函数表查出t inv α=? 将计算出的尺寸带入公式得出nk W =? 公法线长度偏差计算公式:1.根据参数表的数据查出相应的单个齿距偏差pt f =?2.根据参数表中相应的公差等级,查出相应的齿厚极限上偏差ss E =?、齿厚极限下偏差si E =?3.根据设计手册查出相应的齿圈径向跳动公差Fr4.根据公式公法线上偏差n r n ss wms sin 72.0cos αα⨯⨯-⨯=F E E 计算出上偏差(注意:计算时将齿厚极限上偏差的正负号带入计算)5.根据公式公法线下偏差n r n si wmi sin 72.0cos αα⨯⨯+⨯=F E E 计算出下偏差表中都为法向模数)为端面模数,一般参数为法向模数,(t m m n例1:现有圆柱斜齿轮n M =3,Z=21,n α=20°,β=15°,公差等级为7FL ,求此圆柱斜齿轮公法线长度及其偏差: 解:一、求公法线长度1.计算出跨测齿数0.5cos 180k 3n+⨯=βαZ=3.312(取整为k=3)2.计算βααcos tan tan nt =≈t α=20.6468°=20°38′48″3.查渐开线函数表得出t inv α=0.016454.通过公法线计算公式得出n4W =23.1148 二、求公法线长度偏差1.根据参数表的数据查出相应的单个齿距偏差pt f =0.0142.根据参数表中相应的公差等级,查出相应的齿厚极限上偏差ssE =-4pt f =-0.056、齿厚极限下偏差si E =-16pt f =-0.2243.根据设计手册查出相应的齿圈径向跳动公差Fr=0.0364.根据公式公法线上偏差n r n ss wms sin 72.0cos αα⨯⨯-⨯=F E E =-0.0615.根据公式公法线下偏差n r n si wmi sin 72.0cos αα⨯⨯+⨯=F E E =-0.202综上所得该齿轮的公法线为061.0201.0n4115.23--=W。

实验七齿轮公法线长度变动和公法线平均长度偏差的测量

一、测量原理与器具

公法线长度变动ΔFw是指在齿轮一周范围内,实际公法线长度的最大值Wmax与最小值Wmin之差。

测量ΔFw可以得到齿距累积误差ΔFp中的切向误差部分,反映齿轮的运动精度。

公法线平均长度Δwm则是指在齿轮一周范围内,公法线实际长度的平均值与公称值之差。

因公法线长度是由若干个基节Pb和一个基圆齿厚Ss组成,而基节偏差比齿厚偏差小得多,故公法线平均长度偏差Δwm主要反映被测齿轮的齿侧间隙。

公法线长度可用公法线千分尺(如图3-27)、公法线指示卡规(图3-28)或万能测齿仪等测量。

本实验采用公法线百分尺测量。

公法线千分尺是在普通千分尺上安装两个大平面测头,其读数方法与普通千分尺相同。

二、测量步骤

1、确定被测齿轮的跨齿数K,并计算公法线公称长度W。

当测量一压力角为20°的非变位直齿圆柱齿轮时:

W= m•[ 1.4761×(2K – 1) + 0.014Z]

式中: m——模数 Z——齿数 K——跨齿数

2、根据公法线公称长度W选取适当规格的分法线千分尺并校对零位。

3、测量公法线长度:根据选定的跨齿数K用公法线千分尺测量沿被测齿轮圆周均布的5条公法线长度。

4、计算公法线平均长度偏差Δwm:取所测5个实际公法线长度的平均值W 后减去公称公法线长度,即为公法线平均长度偏差Δwm。

5、计算公法线长度变动ΔFw:取5个实际公法线长度中的最大值与最小值之差,为公法线平均长度变动ΔFw。

三、填写测量报告单

按步骤完成测量并将被测件的相关信息、测量结果及测量条件填入测量报告单7~12中。

实验七齿轮公法线长度变动和公法线平均长度偏差的测量

一、测量原理与器具

公法线长度变动ΔFw是指在齿轮一周范围内,实际公法线长度的最大值Wmax与最小值Wmin之差。

测量ΔFw可以得到齿距累积误差ΔFp中的切向误差部分,反映齿轮的运动精度。

公法线平均长度Δwm则是指在齿轮一周范围内,公法线实际长度的平均值与公称值之差。

因公法线长度是由若干个基节Pb和一个基圆齿厚Ss组成,而基节偏差比齿厚偏差小得多,故公法线平均长度偏差Δwm主要反映被测齿轮的齿侧间隙。

公法线长度可用公法线千分尺(如图3-27)、公法线指示卡规(图3-28)或万能测齿仪等测量。

本实验采用公法线百分尺测量。

公法线千分尺是在普通千分尺上安装两个大平面测头,其读数方法与普通千分尺相同。

二、测量步骤

1、确定被测齿轮的跨齿数K,并计算公法线公称长度W。

当测量一压力角为20°的非变位直齿圆柱齿轮时:

W= m•[ 1.4761×(2K – 1) + 0.014Z]

式中: m——模数 Z——齿数 K——跨齿数

2、根据公法线公称长度W选取适当规格的分法线千分尺并校对零位。

3、测量公法线长度:根据选定的跨齿数K用公法线千分尺测量沿被测齿轮圆周均布的5条公法线长度。

4、计算公法线平均长度偏差Δwm:取所测5个实际公法线长度的平均值W 后减去公称公法线长度,即为公法线平均长度偏差Δwm。

5、计算公法线长度变动ΔFw:取5个实际公法线长度中的最大值与最小值之差,为公法线平均长度变动ΔFw。

三、填写测量报告单

按步骤完成测量并将被测件的相关信息、测量结果及测量条件填入测量报告单7~12中。

江苏省徐州技师学院教案首页课题:标准直线齿轮的公法线长度_______________ _______ 教学目的、要求:1、掌握一对渐开线齿轮正确啮合的条件2、知道公法线长度的画法 _______ _____ 教学重点、难点:重点-一对渐开线齿轮正确啮合的条件难点-公法线长度的理解教学方法:演示法、举例法、讲解法__________________________授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲:图4-11mc m h a **--应等于两轮分度圆半径之和。

这个中心距称为标准安装。

我们知道:一对齿轮啮合时两轮的节圆总是相切的,即两轮的中心距总是等于两轮节圆半径之和。

当两轮按标准中心距安装时,由上式可知两轮的图 6-12所以 ααcos cos ''a a = 该式表明了啮合角随中心距改变的关系。

对于内啮合齿轮可用同样的方法进行类似的分析,在此我们就不作进一步的介绍了。

接下来本节的最后一个问题,我们看一下齿轮与齿条的啮合传动,如图6-14所示。

其啮合线为垂直齿条齿廓并与齿轮基圆相切的直线21N N ,N 2点在无穷远处。

为标准安装,标准安装时,保证了标准顶隙和无侧隙啮合,同时齿轮的节圆与分度圆重合,齿条节线与分度线重合。

故传动啮合角'α等于齿轮分度圆压当非标准安装时,由于齿条的齿廓是直线,齿条位臵改变后其齿廓总是图 6-13图6-14线齿轮的啮合情况。

设轮1为主动轮,以角速度1ω顺时针回转;轮2为从动以角速度2ω逆时针回转;21N N 为啮合线。

在两轮轮齿开始进入啮合时,先是主动轮1的齿根部分与从动轮2的齿顶部分接触,即主动轮1的齿根推动从动轮2的齿顶。

而轮齿进入啮合的起点为从动轮的齿顶圆与啮合线21N N 图 6-15)'α-tan'α)图6-16。

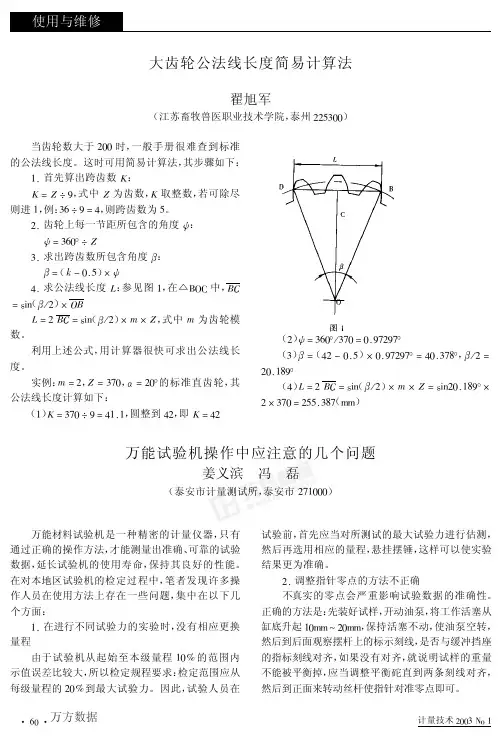

齿轮公法线长度计算

公法线长度计算

以此次320改造为例,Ⅰ齿

Step1. 跨测齿数k

《机修手册》第一卷(下册)P11-152

表11-6-3 公法线长度跨测齿数k 的计算公式

0.111110.5=0.11111360.55k Z =+⨯+≈(四舍五入)

Step2. 公法线长度W

《机修手册》第一卷(下册)P11-156

表11-6-5 直齿轮公法线长度

根据跨测齿数k=5和齿轮齿数Z=36,查上表,得到模数m=1,压力角=20α的公法线长度5=13.7888W ;

那么模数m=7的公法线长度5=7W =96.5216W ⨯。

Step3. 最终公法线长度W 及公法线长度公差

0min =()s

W n SS T W W F j E ----最终公法线①. 《机修手册》第一卷(下册)P11-264

表11-9-25 公法线长度变动公差W F 值

根据精度等级:6级精度;分度圆直径区间:125252400<≤mm 。

查得:0.025W F mm =。

②. 《机修手册》第一卷(下册)P11-265

表11-9-27 最小法向极限侧隙min n j

根据侧隙种类:d 类;中心距231a =,180231250<≤mm 。

查得:min 0.072n j mm =。

③. 《机修手册》第一卷(下册)P11-267

表11-9-29 齿厚上偏差ss E

根据侧隙种类:d 类;法向模数m=7,1710≤≤;分度圆直径区间:250252315<≤mm ;精度等级:6级精度。

查得:0.063ss E mm =。

④. 《机修手册》第一卷(下册)P11-269

根据精度等级:6级精度;法向模数m=7,1710≤≤;分度圆直径区间:250252315<≤mm 。

查得:0.080S T mm =。

那么: 0min =()s W n SS T W W F j E ----最终公法线00.080

0.08=(96.520.0250.0720.063)96.36W -----=。