经济学基础(史忠健)第1章

- 格式:ppt

- 大小:217.50 KB

- 文档页数:19

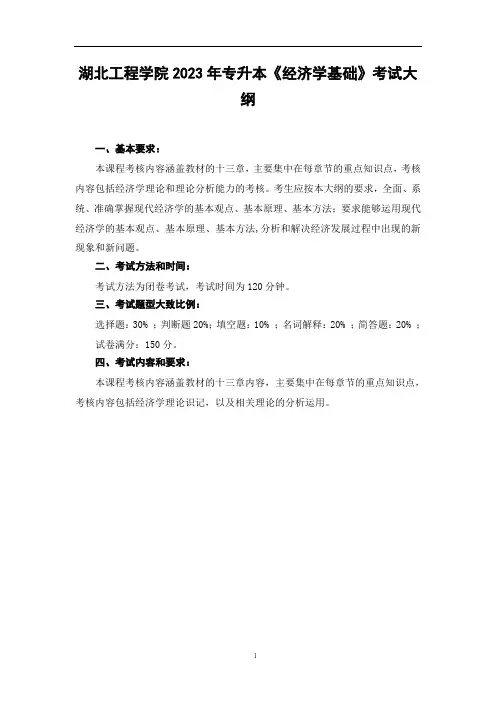

湖北工程学院2023年专升本《经济学基础》考试大纲一、基本要求:本课程考核内容涵盖教材的十三章,主要集中在每章节的重点知识点,考核内容包括经济学理论和理论分析能力的考核。

考生应按本大纲的要求,全面、系统、准确掌握现代经济学的基本观点、基本原理、基本方法;要求能够运用现代经济学的基本观点、基本原理、基本方法,分析和解决经济发展过程中出现的新现象和新问题。

二、考试方法和时间:考试方法为闭卷考试,考试时间为120分钟。

三、考试题型大致比例:选择题:30% ;判断题20%;填空题:10% ;名词解释:20% ;简答题:20% ;试卷满分:150分。

四、考试内容和要求:本课程考核内容涵盖教材的十三章内容,主要集中在每章节的重点知识点,考核内容包括经济学理论识记,以及相关理论的分析运用。

第一章走进经济学识记:资源的稀缺性、资源配置;市场与市场经济;经济学的三大假设;微观经济学的基本内容、宏观经济学的基本内容;实证分析、规范分析。

理解:1、掌握经济学的研究对象2、理解市场经济的内涵3、掌握经济学的三大假设第二章市场价格机制识记:需求、需求函数、需求定理;供给、供给函数、供给定理;均衡价格;需求价格弹性、需求收入弹性、需求交叉弹性的含义;供给弹性的含义;点支持价格,限制价格。

理解:1、掌握需求的涵义、需求定理2、掌握影响需求量变化的因素3、掌握供给、供给函数、影响供给量变化的因素、供给定理4、掌握均衡价格概念,理解需求和供给的变动对均衡价格的影响5、理解需求量的变动与需求的变动、供给量的变动与供给的变动的含义、区别6、掌握需求价格弹性和供给弹性的类型7、掌握厂商的收益与需求弹性之间的关系第三章消费者行为分析识记:效用,基数效用论,序数效用论,边际效用;边际效用递减规律,消费者剩余;消费者均衡;无差异曲线,预算约束线;消费者均衡收;收入效应与替代效应。

理解:1、掌握总效用、边际效用含义2、理解边际效用递减规律3、掌握基数效用论的消费者均衡条件4、掌握消费者剩余5、掌握无差异曲线、消费预算线的特征6、掌握序数效用论的消费者均衡条件第四章生产者要素投入分析识记:生产函数,柯布—道格拉斯生产函数;总产量,平均产量,边际产量;边际收益递减规律,等产量曲线,边际技术替代率,边际技术替代率递减规律;等成本线,生产要素的最优组合;规模收益;内在经济,外在经济理解:1、掌握生产函数概念2、掌握三种产量曲线及生产的三个阶段3、理解边际报酬递减规律和规模报酬原理4、掌握产量、成本既定时生产要素的最优组合第五章成本与收益识记:显性成本,隐性成本,机会成本;总成本,平均成本,边际成本,短期成本,长期成本;收益与利润理解:1、掌握各种成本的基本概念,明确经济利润与各成本的关系2、掌握短期内固定成本、可变成本、总成本及其平均成本、边际成本的性质关系并加以运用3、掌握长期总成本、平均成本、边际成本的概念4、利润最大化的原则第六章市场与竞争分析识记:完全竞争市场的条件,完全竞争厂商的需求曲线,完全竞争厂商的收益曲线,利润最大化的实现条件,完全竞争厂商短期均衡的情况,完全竞争厂商的长期均衡;完全垄断市场的特点,完全垄断条件下厂商的均衡,一级价格差别,二级价格差别,三级价格差别;垄断竞争条件下厂商的均衡;囚徒困境;竞争与垄断理解:1、掌握完全竞争市场的条件2、掌握完全竞争市场厂商的短期均衡状况并加以运用3、掌握完全竞争厂商长期均衡的条件4、掌握完全垄断条件下厂商的均衡5、理解一级价格差别,二级价格差别和三级价格差别第七章生产要素市场识记:生产要素的需求;生产要素的供给;生产要素价格的决定;工资、利息和地租理解:1、掌握生产要素市场的特点2、掌握垄断市场和完全竞争市场下企业生产要素需求的不同3、理解劳动者个人供给曲线向后弯曲的原因第八章国民收入核算识记:国民收入、国内生产总值、国民生产总值;国内生产净值、国民收入、个人收入和个人可支配收入的相互关系;支出法核算GDP;收入法核算GDP;名义GNP,实际GNP的含义理解:1、掌握GDP的含义及其支出核算方法2、掌握名义GDP与实际GDP的区别第九章国民收入的决定原理识记:总供给和总需求;总供给曲线和总需求曲线;消费、储蓄与投资;投资乘数、政府购买乘数、转移支付乘数、政府税收乘数理解:1、理解总需求和总供给的内涵2、掌握总供给曲线和总需求曲线3、理解消费、储蓄与投资的内涵4、掌握投资乘数、政府购买乘数、转移支付乘数、政府税收乘数第十章经济周期与经济增长识记:经济周期;经济增长及其决定因素;美国经济增长分析、日本经济增长分析、中国经济增长分析理解:1、掌握经济周期各阶段的主要特点2、掌握经济增长的源泉3、理解中国改革开放后经济高速增长的动力第十一章通货膨胀与失业识记:失业的定义,失业的类型,失业的影响;通货膨胀的定义,通货膨胀的衡量指标,通货膨胀的成因,通货膨胀的影响;失业与通货膨胀之间的关系。

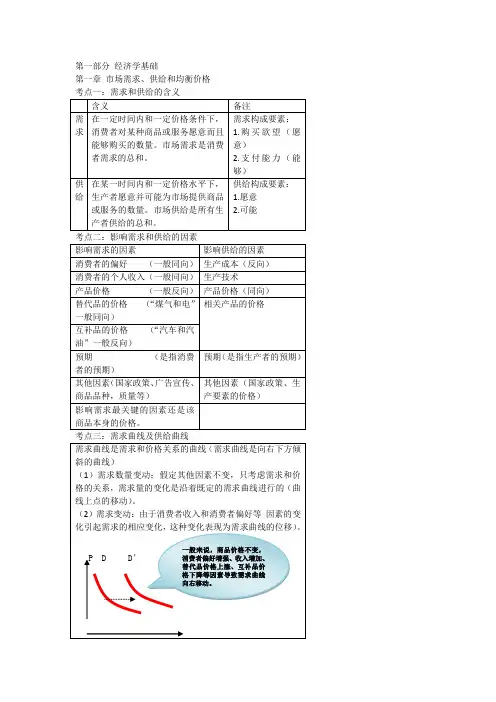

第一部分 经济学基础第一章 市场需求、供给和均衡价格 考点一:需求和供给的含义 含义 备注需求 在一定时间内和一定价格条件下,消费者对某种商品或服务愿意而且能够购买的数量。

市场需求是消费者需求的总和。

需求构成要素: 1.购买欲望(愿意)2.支付能力(能够)供给 在某一时间内和一定价格水平下,生产者愿意并可能为市场提供商品或服务的数量。

市场供给是所有生产者供给的总和。

供给构成要素: 1.愿意 2.可能考点二:影响需求和供给的因素 影响需求的因素影响供给的因素消费者的偏好 (一般同向) 生产成本(反向) 消费者的个人收入(一般同向) 生产技术 产品价格 (一般反向) 产品价格(同向) 替代品的价格 (“煤气和电”一般同向)相关产品的价格 互补品的价格 (“汽车和汽油”一般反向)预期 (是指消费者的预期)预期(是指生产者的预期)其他因素(国家政策、广告宣传、商品品种,质量等) 其他因素(国家政策、生产要素的价格) 影响需求最关键的因素还是该商品本身的价格。

考点三:需求曲线及供给曲线需求曲线是需求和价格关系的曲线(需求曲线是向右下方倾斜的曲线)(1)需求数量变动:假定其他因素不变,只考虑需求和价格的关系,需求量的变化是沿着既定的需求曲线进行的(曲线上点的移动)。

(2)需求变动:由于消费者收入和消费者偏好等 因素的变化引起需求的相应变化,这种变化表现为需求曲线的位移)。

P D D’Q 一般来说,商品价格不变,消费者偏好增强、收入增加、替代品价格上涨、互补品价格下降等因素导致需求曲线向右移动。

Q供给曲线是供给和价格关系的曲线(供给曲线是向右上方倾斜的曲线)(1)供给数量变动:假定其他因素不变,只考虑供给和价格的关系,供给量的变化是沿着既定的供给曲线进行的。

(2)供给变动:由于价格以外的其他因素如成本变动引起供给的相应变动,这种变动表现为供给曲线的位移。

PS S’Q(供给量)考点四:均衡价格模型的应用均衡价格是市场供给力量和需求力量相互抵消时所达到的价格水平,即供给量和需求量相等时的价格,此时的供求数量为均衡数量。

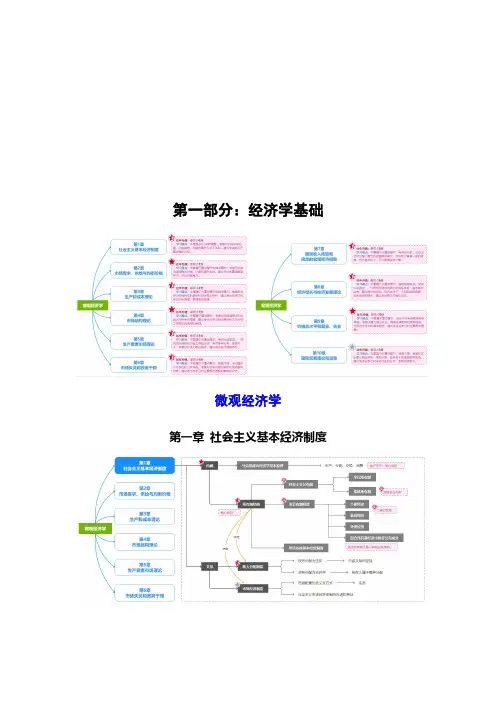

第一部分:经济学基础

微观经济学

第一章社会主义基本经济制度

第二章市场需求、供给与均衡价格

第三章生产和成本理论

第四章市场结构理论

第五章生产要素市场理论

第六章市场失灵和政府干预

宏观经济学

第七章国民收入核算和简单的宏观经济模型

第八章经济增长与经济发展理论

第九章价格总水平和就业、失业

第十章国际贸易理论和政策

第二部分:财政

第十一章公共物品和财政职能

第十二章财政支出

第十五章政府预算

第十六章财政管理体制

第十七章财政政策

第三部分:货币

第十八章货币供求与货币

第十九章中央银行与货币政策

第二十章商业银行与金融市场

第二十一章金融风险与金融监管

第二十二章对外金融关系与政策

第四部分:统计

第二十三章统计与数据科学

第二十四章统计描述

第二十五章抽样调查

第二十六章回归分析

第二十七章时间序列分析

第五部分:会计第二十八章会计概率

第二十九章会计循环

第三十章会计报表

第三十一章财务报表分析

第三十二章政府会计

第六部分:法律

第三十三章法律对经济关系的调整

第三十五章合同法律制度

第三十七章其他法律制度。

经济学十大原理

1.人们面临权衡取舍;

2.某种东西的成本是为了得到它而放弃的东西;3.理性人考虑边际量;

4.人们会对激励作出反应;

5.贸易能使每个人状况更好;

6.市场通常是组织经济活动的一种好方法;

7.政府有时可以改善市场结果;

8.一国的生活水平取决于它生产物品与劳务的能力;9.当政府发行了过多货币时,物价上升;

10.社会面临通货膨胀与失业之间的短期交替关系。

数量总效用边际效用

1234550

88

121

150

175

50

38

33

29

25

一名消费者吃面包的效用如下:

经济学分析问题的基本程序1.3.2

(1)明确问题

(2)制定假设

(3)构造模型

(4)推断预言

(5)检验评价。

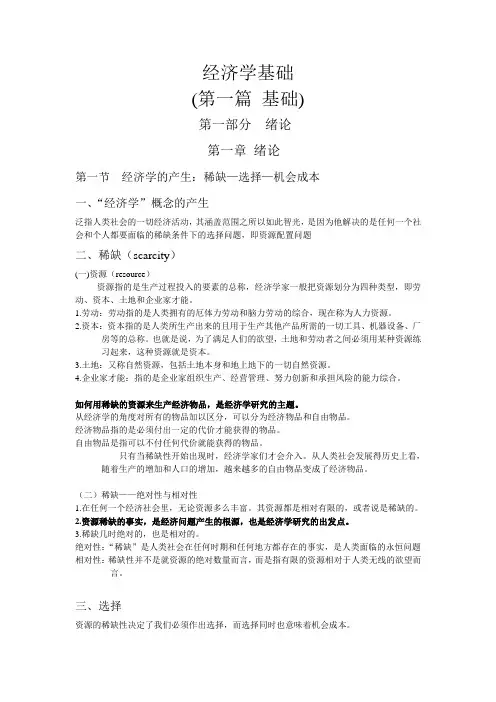

经济学基础(第一篇基础)第一部分绪论第一章绪论第一节经济学的产生:稀缺—选择—机会成本一、“经济学”概念的产生泛指人类社会的一切经济活动,其涵盖范围之所以如此智光,是因为他解决的是任何一个社会和个人都要面临的稀缺条件下的选择问题,即资源配置问题二、稀缺(scarcity)(一)资源(resource)资源指的是生产过程投入的要素的总称,经济学家一般把资源划分为四种类型,即劳动、资本、土地和企业家才能。

1.劳动:劳动指的是人类拥有的厄体力劳动和脑力劳动的综合,现在称为人力资源。

2.资本:资本指的是人类所生产出来的且用于生产其他产品所需的一切工具、机器设备、厂房等的总称。

也就是说,为了满足人们的欲望,土地和劳动者之间必须用某种资源练习起来,这种资源就是资本。

3.土地:又称自然资源,包括土地本身和地上地下的一切自然资源。

4.企业家才能:指的是企业家组织生产、经营管理、努力创新和承担风险的能力综合。

如何用稀缺的资源来生产经济物品,是经济学研究的主题。

从经济学的角度对所有的物品加以区分,可以分为经济物品和自由物品。

经济物品指的是必须付出一定的代价才能获得的物品。

自由物品是指可以不付任何代价就能获得的物品。

只有当稀缺性开始出现时,经济学家们才会介入。

从人类社会发展得历史上看,随着生产的增加和人口的增加,越来越多的自由物品变成了经济物品。

(二)稀缺——绝对性与相对性1.在任何一个经济社会里,无论资源多么丰富。

其资源都是相对有限的,或者说是稀缺的。

2.资源稀缺的事实,是经济问题产生的根源,也是经济学研究的出发点。

3.稀缺几时绝对的,也是相对的。

绝对性:“稀缺”是人类社会在任何时期和任何地方都存在的事实,是人类面临的永恒问题相对性:稀缺性并不是就资源的绝对数量而言,而是指有限的资源相对于人类无线的欲望而言。

三、选择资源的稀缺性决定了我们必须作出选择,而选择同时也意味着机会成本。

(一)机会成本1.概念:机会成本(opportunity cost)是人们作出选择时所放弃的另一种可供选择的最好用途。

《经济学基础》电子教案第一章:引言1.1 课程目标与内容概述1.2 经济学的基本概念与方法1.3 经济学的分支与研究方法1.4 经济学的历史发展与主要经济学家1.5 课程学习指南与要求第二章:供需分析2.1 市场与竞争2.2 供给与需求的基本概念2.3 市场均衡与价格形成2.4 供求弹性2.5 市场失灵与政府干预第三章:消费者行为与生产者行为3.1 消费者行为的基本理论3.2 边际效用与需求定理3.3 生产者行为与生产成本3.4 短期与长期生产决策3.5 利润最大化与成本最小化第四章:市场结构与竞争策略4.1 完全竞争市场4.2 垄断市场与价格控制4.3 寡头垄断市场与竞争策略4.4 竞争策略与市场效率4.5 市场结构与企业行为第五章:宏观经济学基本概念与政策5.1 国民收入的测量5.2 通货膨胀与失业5.3 宏观经济目标与政策5.4 财政政策与货币政策5.5 宏观经济稳定与增长第六章:国际贸易与经济一体化6.1 国际贸易的基本概念与理论6.2 贸易政策与保护主义6.3 贸易收益与国际贸易模式6.4 经济一体化与欧盟6.5 国际贸易与中国的经济发展第七章:金融市场与金融机构7.1 金融市场的基本功能与类型7.2 利率与资本市场7.3 金融机构的运作与风险管理7.4 货币政策与中央银行7.5 金融市场与国际金融体系第八章:经济增长与发展8.1 经济增长的基本理论8.2 经济增长模型与因素分析8.3 经济发展的挑战与战略8.4 发展经济学的主要理论流派8.5 可持续发展与绿色经济第九章:劳动经济学9.1 劳动力市场的基本结构9.2 工资决定与就业波动9.3 劳动生产率与劳动效率9.4 劳动政策与社会保障9.5 人力资源管理与人才流动第十章:公共经济学10.1 公共物品与公共资源10.2 外部性与市场失灵10.3 公共政策的制定与评估10.4 政府间财政关系与财政分权10.5 公共经济学在政策分析中的应用重点和难点解析一、供需分析补充说明:深入讲解市场均衡的原理,包括供给曲线和需求曲线的移动对价格的影响。