竞争——共生:岭南传统聚落景观发展路径研究

- 格式:pdf

- 大小:959.53 KB

- 文档页数:3

乡土文化传承视角下川南传统聚落景观设计研究川南传统聚落是中国传统乡土文化的重要组成部分,其独特的景观设计和建筑风格是川南地区乡土文化传承的重要载体。

本研究旨在从乡土文化传承的视角出发,探讨川南传统聚落景观设计的特点、现状及其对乡土文化传承的意义。

一、川南传统聚落景观设计特点1.层次分明的建筑群落:川南传统聚落的建筑群落往往由多个建筑群组成,形成层次分明的布局。

主要建筑、次要建筑和附属建筑之间相互关联、形成有机整体,体现出传统聚落的整体性和宜居性。

2.硬质景观与软质景观的结合:川南传统聚落的景观设计注重将硬质景观(如建筑、道路、墙体等)与软质景观(如绿化、园林、水体等)相结合,使整个聚落更具动态与生命力。

3.自然材料的运用:川南传统聚落的建筑材料主要以木、石、砖等天然材料为主,体现了与自然的和谐共生,同时也注重保护环境和可持续发展。

4.祭祀活动的场所:川南传统聚落常常设有祭祀活动的场所,如祠堂、庙宇等,这些场所不仅是文化信仰的象征,也是乡土文化传承的重要载体。

二、川南传统聚落景观设计现状目前,随着城市化的进程,川南传统聚落景观逐渐面临破坏和消失的风险。

一方面,现代化的建筑风格和规划理念对传统聚落产生了冲击,大量传统建筑被拆除或改造。

另一方面,农村人口的外流和老龄化问题,也导致传统聚落的人口减少,发展和保护的需求产生了矛盾。

三、川南传统聚落景观设计对乡土文化传承的意义1.保护川南传统乡土文化:川南传统聚落景观设计是保护传统乡土文化的重要手段之一、通过保留传统的建筑风格、景观元素和生活方式,传统聚落景观设计可以将乡土文化代代相传。

2.增强历史记忆和地方认同感:川南传统聚落景观设计可以增强居民和游客对乡土文化的历史记忆和地方认同感。

传统建筑、祭祀场所等景观元素的存在,能够勾起人们对历史的思索和对传统的尊重。

3.促进乡村旅游和经济发展:川南传统聚落景观设计的保护和开发,可以促进乡村旅游和经济发展。

传统聚落的独特风貌和文化内涵吸引了越来越多的游客,进而带动了当地旅游业和相关产业的繁荣。

胶东半岛传统村落景观文旅融合设计研究作者:刘妮来源:《美与时代·城市版》2024年第06期摘要:胶东半岛传统村落具有独特的地域文化特色,但文旅融合发展仍面临制约。

从村落的自然景观、人文景观和红色文化方面入手,分析生态环境、文化发掘和文化旅游诉求的制约因素,提出整合文化景观资源、打造旅游名片和传播文化形象、加强乡创产品开发等发展路径,以助力村落景观文化的传承与保护,推动胶东半岛传统村落的文旅深度融合。

关键词:传统村落;景观文旅融合;地域文化;乡创产品在乡村振兴背景下,传统村落作为农耕文明留下的遗产,其文化景观与旅游融合发展能为乡村振兴赋能。

与南方地区相比,北方传统村落景观文旅融合发展仍处于开发阶段。

胶东半岛传统村落有着独特鲜明的地域文化特色,但在文旅融合发展中受制于多种因素。

基于乡村振兴视角,探索胶东半岛传统村落景观文旅融合发展的路径。

一、胶东半岛传统村落景观现状(一)胶东半岛传统村落的自然景观胶东半岛位于山东省东北部沿海地区,一般指胶莱河以东的地区,主要包括青岛、烟台、威海等地。

胶东半岛三面临海,北临渤海、黄海,与辽东半岛相对,东部与韩国隔黄海相望,且这一地带多丘陵地,传统村落布局依地理环境聚居而建。

气候良好,属温带季风气候,四季分明,冬暖夏凉,降水量较多。

因南方热带区系成分和东北长白区系成分在此交汇,这里的植被区系带有热带和温带双重性质,植被具有明显的过渡性,既有森林群落,又有低矮灌草丛,还是山东省主要水果产区。

因此,胶东半岛独特的地理环境、丰富的水资源和宜人气候,为传统村落文化景观形成奠定了坚实的自然基础。

(二)胶东半岛传统村落的人文景观1.传统村落布局与建筑风格胶东半岛丘陵式的地理环境,决定了传统村落聚集区的发展:有的依照山势走向,依山而建;有的根据街道方向纵横变化,无序交叉排列。

无论哪种村落布局,都是根据当地环境顺势而为。

相近的地域空间使建筑工艺趋于一致,胶东半岛传统村落多为砖、石混合筑房结构。

《聚落发展与景观变化》学习任务单一、学习目标1、理解聚落的概念、类型和发展阶段。

2、掌握聚落发展对景观产生的影响。

3、分析景观变化对聚落的反作用。

4、培养观察和分析聚落与景观关系的能力。

二、学习重难点1、重点(1)聚落发展的不同阶段及其特点。

(2)聚落发展与景观变化的相互关系。

2、难点(1)如何综合分析各种因素对聚落发展和景观变化的影响。

(2)运用所学知识解决实际问题,提出合理的聚落规划和景观保护策略。

三、学习资料1、教材:《人文地理学》、《城市规划原理》等相关章节。

2、网络资源:相关学术网站、科普视频等。

3、实地考察案例:选择附近具有代表性的聚落进行实地观察和分析。

四、学习过程1、知识回顾(1)什么是聚落?它有哪些主要类型?(2)简述乡村聚落和城市聚落的特点及差异。

2、新课学习(1)聚落发展的阶段原始聚落:探讨其形成的原因和特点,如多靠近水源、以简单的采集和狩猎为生等。

传统农业聚落:了解农业生产方式对聚落布局的影响,如农田围绕聚落、房屋多为平房等。

工业聚落:分析工业发展如何促使聚落规模扩大、功能分区明显等。

现代城市聚落:研究城市化进程中出现的问题及解决策略,如交通拥堵、环境污染等。

(2)聚落发展对景观的影响土地利用变化:例如从农业用地转变为工业用地、建设用地等。

建筑风格与布局:从传统的低矮平房到现代化的高楼大厦,布局更加规整有序。

交通设施建设:道路网络的不断完善和扩展。

公共服务设施:学校、医院、公园等的增加和改善。

(3)景观变化对聚落的反作用优美的景观吸引人口流入,促进聚落发展。

不良的景观环境可能导致人口外流,阻碍聚落发展。

3、案例分析(1)选择几个具有典型聚落发展和景观变化的地区,如深圳、丽江等。

(2)分析其发展过程中聚落与景观的相互作用。

(3)总结成功经验和存在的问题。

4、小组讨论(1)以小组为单位,讨论本地聚落的发展与景观变化情况。

(2)提出自己对未来发展的建议和想法。

5、总结归纳(1)梳理聚落发展与景观变化的关系。

传统岭南元素在当代园林中的创新运用论文摘要:中国的园林艺术源远流长,其中岭南元素独具特色。

传统的岭南园林以其独特的空间布局和建筑风格而闻名,然而,随着社会的发展和时代的变迁,当代园林对于传统岭南元素的运用也在不断创新。

本文主要探讨了传统岭南元素在当代园林中的创新运用,并通过分析案例来进一步说明其实践意义。

一、引言中国的园林艺术源远流长,历经千年的演变,形成了多种风格独特的园林体系。

其中,岭南园林以其独特的空间布局和建筑风格而闻名。

岭南园林以其典雅的水景和山石景观,独特的建筑格局和装饰手法,深受人们喜爱。

然而,随着社会的发展和时代的变迁,当代园林对于传统岭南元素的运用也在不断创新,以适应现代社会的需求和审美观念。

二、传统岭南元素的特点传统岭南园林以其独特的空间布局和建筑风格而闻名,主要包括以下特点:1.水景和山石景观:岭南园林以其典雅的水景和山石景观而著名。

通过合理的布局和景观设计,使园林空间充满了生气和灵动性。

2.建筑格局和装饰手法:岭南园林以其独特的建筑格局和装饰手法而闻名。

传统的岭南园林建筑多为二楼四合院式布局,以及精美的木雕和花窗等装饰。

3.园林文化和精神内涵:岭南园林融入了丰富的文化和精神内涵,体现了人们对于自然和生活的热爱和追求。

三、当代园林中传统岭南元素的创新运用1.创新的空间布局:在当代园林中,传统的岭南元素可以通过创新的空间布局来运用。

例如,可以通过引入现代建筑手法,将传统建筑和现代建筑融为一体,创造出独特且富有现代感的园林空间。

2.创新的景观设计:在当代园林中,传统的岭南水景和山石景观可以通过创新的景观设计来运用。

例如,可以借助现代科技手段,如人工水景和3D打印技术,创造出更加生动和具有艺术感的水景和山石景观。

3.创新的建筑格局和装饰手法:在当代园林中,传统的岭南建筑格局和装饰手法可以通过创新的设计和施工技术来运用。

例如,可以采用现代材料和技术,将传统的建筑格局和装饰手法赋予新的内涵和表现力。

国内外传统村落保护与活化研究进展王国栋【摘要】中国的传统村落正在经受着前所未有的凋敝危机.要保护好传统村落中的优秀传统文化,并不能一味被动地保存或者是原封不动地存放,而是要实现传统文化和现代发展观念的有机结合,其中实现传统村落的活化就是一条重要途径.通过梳理国内外传统村落保护与活化的研究进展情况发现,目前国内外都非常重视传统村落的保护和发展研究,并提出政府推动和居民参与下的发展与保护观点,同时指出,发展乡村旅游对传统村落的活化更新具有重要意义.我国学者进一步指出了文化基因、空间基核在保护过程中的作用,以及传统村落文化资本的提升和利用在活化更新中的重要作用.【期刊名称】《闽江学院学报》【年(卷),期】2018(039)003【总页数】9页(P46-54)【关键词】传统村落;保护;活化【作者】王国栋【作者单位】闽江学院海洋学院,福建福州350108【正文语种】中文【中图分类】K901.8传统村落是指拥有物质和非物质文化遗产,具有较高的历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的村落。

[1]改革开放以来,随着我国社会经济的快速发展,大量农村人口涌入城镇。

农村常住人口减少,许多村落出现了所谓的“空心化”,大量房屋常年无人居住,甚至坍塌损毁。

较为偏僻的村落出现了荒芜,一些村落甚至已经消失,更多的村落正面临着消失的危险,尤其是一些历史悠久的传统古村落正在经受着前所未有的凋敝危机。

[2]而新农村建设、美丽乡村建设,也使得传统村落面临着快速消亡,出现了千村一面、万村一貌的“特色危机”问题。

基于此形势,自2012年起,国家住建部等多个部门先后公布了四批共4 157个村落进入中国传统村落名录,列入保护计划。

2014年4月,住建部、文化部、国家文物局、财政部4部门联合发布《关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》,对传承发扬乡村优秀传统文化,增强社会公众的文化自觉、文化自信,切实加强传统村落活态保护,具有重要指导意义。

笔者对传统村落的保护与活化研究情况进行了梳理,以期为正确把握传统村落的研究现状提供借鉴。

浅谈岭南传统村落的保护传承发展设计岭南地区是中国南方的一个重要文化地域,拥有丰富的传统村落资源。

这些传统村落承载了岭南地区丰富的历史文化和传统建筑艺术,是中华文明宝贵的遗产。

随着城市化进程的加速,许多传统村落面临着严重的保护和传承困境。

本文将就岭南传统村落的保护、传承和发展,提出相关设计建议。

一、保护传统村落的历史文化价值传统村落是岭南地区历史文化的重要载体,具有丰富的历史内涵和独特的地域特色。

这些村落包括了传统的民居、祠堂、古庙、古树等建筑、景观和风俗,是岭南地区历史文化的重要组成部分。

保护传统村落的历史文化价值,不仅能够弘扬中华传统文化,更能够促进社会的文明进步和民族精神的传承。

为了保护传统村落的历史文化价值,首先需要对传统村落进行综合调研和文物保护工作。

在综合调研中,需要对传统村落的历史沿革、建筑风格、文化特色等进行深入研究,了解其历史地位和文化价值。

在文物保护工作中,需要加强对传统建筑和文物的保护修缮工作,保护传统村落的历史风貌和文化景观,确保其历史文化价值得以传承和发扬。

二、传统村落的现状与发展挑战传统村落在城市化进程中面临着严重的现状和发展挑战。

随着城市化的加快,许多传统村落被重视经济价值而失去了历史文化的独特性,导致传统村落面临着严重的文物破坏、环境污染和人文流失等问题。

传统村落的传统产业衰退、村民外出务工等现象也加剧了传统村落的发展困境。

为了解决传统村落的现状与发展挑战,有必要进行深入分析和有效的设计规划。

针对传统村落的现状与发展挑战,设计规划应该结合村落的文化传承和经济发展,制定多方面的措施和政策。

应该加强对传统村落的整体规划和风貌保护,保护传统村落的历史文化和传统特色,提升村落的文化品位和旅游价值。

在经济发展方面,可以鼓励传统村落发展民宿、乡村酒店、特色手工业等产业,推动村民增收致富,激发村落的活力和创新力,保持传统村落的生机和活力。

设计规划还应当结合当地的地域特色和文化传统,注重村落的景观环境和休闲空间,提升民居的居住品质和环境氛围。

江南地区,先民择水而居、以水为生、辛勤劳作,共同聚居在一定的地域范围内,形成了聚落。

至明清时期,以江南密布的河湖水网为基础,人们兴修运堤、开凿运河、围湖开垦,在不断适应自然、改造自然的过程中,逐渐在江南地区形成了以桑基稻田、桑基鱼塘为基础的农业体系;又依托江南便利的水运交通,以桑蚕业、纺织业、稻业为主要产业,促进了商业的繁荣。

人们在长期对水环境的适应与改造过程中,形成相适应的生计模式,并不断改造聚落水土关系,提高对水环境与水资源的利用,形成了具有地域特色的空间格局。

本文以江苏省苏州市同里古镇为例,运用空间句法,以江南地区水脉文化为基础,研究江南传统聚落基于水适应性的选址分布与空间格局,探析江南传统聚落与水环境双向关联性。

1研究内容与研究方法1.1江南传统聚落概论从文化生态圈角度出发,本文对江南地理范围的划分,沿用李立在《乡村聚落:形态、类型与演变——以江南地区为例》一书中的界定,包括上海、江苏长江下游、浙江杭州湾沿岸、皖南以及赣东北[1]。

“聚”指聚集,“落”指落地生根、定居[2]。

江南多平原、丘陵,水网纵横、湖泊星罗。

先民以水为生、辛勤劳作,形成了众多聚落。

至明清时期,江南地区以丰富的物产为基础,依托便利的水运交通,形成了以纺织业等核心产业,推动了商品经济的繁荣,形成了周庄、同里、南浔、乌青等商业聚落。

摘要 “择水而居,以水为生”是江南传统聚落聚居生活的基本特色。

水环境是江南传统聚落发展、演变的核心要素,因此以水环境为切入点,分析江南传统聚落水环境文化内涵,并分析其在聚落中的物化表征,探析水环境对于传统聚落空间的影响机制。

以同里古镇为例,运用空间句法,从聚落文化内涵、聚落分布、演变、形态、空间等多个角度,运用量化指标分析水环境对传统商业聚落的影响,为当下乡村精细化建设规划原则的制定提供参照和依据。

关键词 江南传统聚落;水环境;同里;古镇中图分类号 TU-2文献标识码 ADOI 10.19892/ki.csjz.2023.08.29Abstract The basic characteristics of traditional settlements inJiangnan are living by the water and relying on water resources. The water environment is the core element for the development and evolution of traditional settlements in Jiangnan. Therefore, the paper takes the water environment as the starting point, analyzes the cultural connotation of the water environment in the traditional settlements in Jiangnan, and analyzes its physical and chemical representation in the settlement, and explores the influential mechanism of water environment on traditional settlement. The paper takes Tongli ancient town as an example, and uses spatial syntax. Quantitative indicators are used to analyze the impact of water environment on traditional commercial settlements from the perspectives of cultural connotation, distribution, evolution, form, and space, etc. of the settlement to provide a reference and basis for the formulation of the planning principles for the current refinement of the countryside.Key words traditional settlements in Jiangnan; water environment; Tongli; ancient town作者简介:葛澄钰(1997-),女。

传统聚落可持续发展度的创新与探索陆琦 梁林 张可男作者简介陆 琦,华南理工大学建筑学院教授,博士生导师。

梁 林,华南理工大学建筑学院,博士研究生。

张可男,卡迪夫大学威尔士建筑学院人居环境研究中心助理研究员。

摘 要:历史上,传统聚落研究的手法多从“文化”与“社会”这两个层面来总结和探究聚落的社会文化意义及其空间结构与居住形态。

在吴良镛先生提出的人居环境科学研究思想的指导下,用可持续发展观与协同论的研究方法,对既有历史文化村镇进行总结,剖析现状问题,从而提出传统聚落可持续发展度这一概念,对其定义及目标内容给予一定程度的研究,以推动传统聚落可持续发展评估体系的建立与拓展。

关键词:传统聚落;人居环境;可持续发展度;评估体系Abstract: In previous research, the study on traditional settlements mainly focused on ‘culture’ and ‘society’, which explore and summarise the space form, settlement style and the social-cultural expression. This paper states a new concept of ‘sustainable development capacity’, which is based on the sustainable development philosophy, the Synergetics Theory, and Prof. Liangyong Wu’s ‘Sciences of Human Settlements’ statement, but aims to promote the establishment of sustainable development assessment system for traditional settlements. To complete the definition of this concept, it is necessary to review previous assessment of listed historic towns and villages, as well as analyse the current problems in common traditional settlements.Key words:Traditional Settlements;Built Environment;Sustainable Development Capacity;Assessment System中图分类号:TU-023 文献标识码:A 文章编号:1674-4144(2012)-02-64(5)1 研究背景与现状1.1 研究背景“聚落”的原意指区别于都邑的居民点,但现在多指人类生活地域中的村落、城镇和城市。

山西传统村落保护与复兴策略研究作者:王静来源:《中国民族博览》2024年第08期【摘要】农耕时代,人们和自然和谐相处,并形成传统村落这一产物,传统村落不仅反映了国家悠久的历史文化,更是对国家文化发展具有重要的促进作用。

在现代化飞速发展背景下,传统村落不断衰落,甚至出现衰亡的情况。

因此,有效研究和分析如何保护与复兴传统村落显得十分重要。

山西是中国传统村落较多的地区之一,有着形式多样、历史悠久的传统村落,对山西传统村落保护与复兴策略的研究具有重要价值。

鉴于此,本文主要分析山西传统村落保护与复兴价值,探究山西传统村落保护与复兴原则,提出积极唤醒村落自身活力、基于村落优势发展农业、合理遵循村民风俗习惯、有效打造村落文化空间等保护与复兴策略。

【关键词】山西;传统村落;保护与复兴【中图分类号】TU982.29 【文献标识码】A 【文章编号】1007—4198(2024)08—059—03引言当前,我国通过优化有关法律法规等途径,不断尝试关于传统村落的复兴与保护。

但当前在山西地区的传统村落保护与复兴中还存在诸多不足,进而影响对山西传统村落保护与复兴的实际效果。

因此,为更好实现乡村振兴目标,发挥山西传统村落保护与复兴的优势作用,需要围绕山西传统村落保护与复兴策略展开进一步研究。

从而提高传统村落保护和复兴效果,使更多人参与到对传统村落的保护与复兴行列中。

一、山西传统村落保护与复兴价值其中主要从以下几方面体现出来:一方面,农村是优秀传统文化的根基,不同农村所蕴藏的优秀传统文化不同,而每个传统村落都是当地优秀传统文化、建筑艺术等的重要体现,也在很大程度上反映着村落和周边自然环境的良好关系,是重要的自然遗产和活着的文化,甚至还充分展现出人和自然和谐相处的一种空间记忆,是有着不可再生性的重要旅游资源。

传统村落包含我国最大的文化遗产信息量,也是文化信息遗产的最后一块阵地,不仅具有重要的历史价值,也有独特的文化价值,更是具备相应的研究价值、学术价值、审美价值、教育价值等。

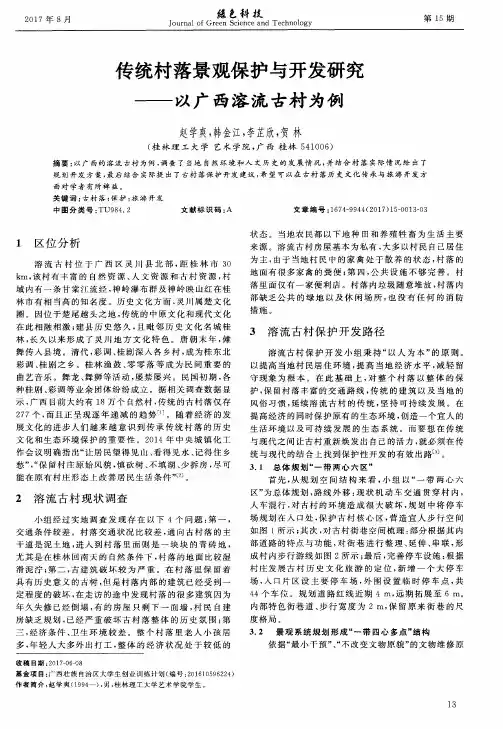

传统村落景观保护与开发研究作者:赵学爽韩金江李芷欣贺林来源:《绿色科技》2017年第15期摘要:以广西的溶流古村为例,调查了当地自然环境和人文历史的发展情况,并结合村落实际情况给出了规划开发方案,最后结合实际提出了古村落保护开发建议,希望可以在古村落历史文化传承与旅游开发方面对学者有所裨益。

关键词:古村落;保护;旅游开发中图分类号:TU984.2文献标识码:A 文章编号:16749944(2017)150013031 区位分析溶流古村位于广西区灵川县北部,距桂林市30 km,该村有丰富的自然资源、人文资源和古村资源,村域内有一条甘棠江流经,神岭瀑布群及神岭映山红在桂林市有相当高的知名度。

历史文化方面,灵川属楚文化圈。

因位于楚尾越头之地,传统的中原文化和现代文化在此相融相激;建县历史悠久,且毗邻历史文化名城桂林,长久以来形成了灵川地方文化特色。

唐朝末年,傩舞传入县境。

清代,彩调、桂剧深入各乡村,成为桂东北彩调、桂剧之乡。

桂林渔鼓、零零落等成为民间重要的曲艺音乐。

舞龙、舞狮等活动,屡禁屡兴。

民国初期,各种桂剧、彩调等业余团体纷纷成立。

据相关调查数据显示,广西目前大约有18万个自然村,传统的古村落仅存277个,而且正呈现逐年递减的趋势[1]。

随着经济的发展文化的进步人们越来越意识到传承传统村落的历史文化和生态环境保护的重要性。

2014年中央城镇化工作会议明确指出“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”,“保留村庄原始风貌,慎砍树、不填湖、少拆房,尽可能在原有村庄形态上改善居民生活条件”[2]。

2 溶流古村现状调查小组经过实地调查发现存在以下4个问题:第一,交通条件较差。

村落交通状况比较差,通向古村落的主干道是泥土地,进入到村落里面则是一块块的青砖地,尤其是在桂林回南天的自然条件下,村落的地面比较湿滑泥泞;第二,古建筑破坏较为严重。

在村落里保留着具有历史意义的古树,但是村落内部的建筑已经受到一定程度的破坏,在走访的途中发现村落的很多建筑因为年久失修已经倒塌,有的房屋只剩下一面墙,村民自建房缺乏规划,已经严重破坏古村落整体的历史氛围;第三,经济条件、卫生环境较差。

【城市规划研究】共生景观的研究环境设计方面的共生,其实就是自然环境、人工设计景观和人类历史文化的共生。

自然生态,大自然中一切生物与环境的关系,也有共生的关系。

人类作为自然生态的一个物种不可能单一存在,必须与赖以生存的生态系统和谐共生。

自然环境的发展与社会的发展可以共同发展,相互融洽。

一、研究历史根据从知网上查找文献中发现:共生的研究从很早就开始了,共生景观的研究只有短短十年左右,从2009年开始从共生理论方面进行的景观设计思考逐年增加。

2009-2016之间研究最为仔细,每年有近百篇与共生景观相关的论文发表。

目前国内对共生景观设计的研究主要集中在自然与城市共生、住宅小区景观的景观共生、森林公园的景观共生、乡村景观的共生等几个方面,在乡村共生景观设计的研究效果比较显著。

李春涛的《共生机制下的乡村景观设计初探———以安徽省合肥市庐阳区滁河景观设计为例》(2009)中阐述乡村景观设计要在经济基础、产业结构、社会形态、文化水平、生活方式和自然环境之间和谐共生;景观规划中注意乡村空间与生态空间之间的协调,保护生态环境,协调发展。

赵全儒在《具有乡村空间景观特色的新农村规划研究》(2009)中就讨论了新农村中的乡土特色与自然的协调和共生,促进乡村景观可持续发展,乡村景观发展的方向和趋势就是乡土特色的共生景观;提出了保护性原则、地域性原则、生态性原则、景观美学原则、人文原则这五种原则为基础的乡村共生景观,使乡村景观赋予不一样的灵魂和生命力。

欧阳勇锋和谈燕君的《乡村旅游规划的共生与有机更新途径一以南宁市伶俐镇渌口坡乡村旅游规划为例》(2009)讨论了乡村旅游规划中遇到的问题,提出了乡村景观的共生和有机的途径,坚持以人为本,可持续发展的原则使乡村景观与乡村旅游规划中问题得以解决。

范建红和张勇的《竞争--共生:岭南传统聚落景观发展路径研究》(2011)研究了岭南乡村聚落景观的发展演变,空间演变阐明了聚落景观演变的规律和特征,提出了传统聚落景观与现代聚落景观的和谐共生的发展理念。

城市更新理念下岭南古村落的环境设计探究发布时间:2022-01-07T01:45:03.928Z 来源:《城镇建设》2021年第26期作者:刘雪霞[导读] 本文以典型岭南古村落——广州大岭村为例,探究在城市更新理念下,如何根据村落特征进行文脉的传承、环境的设计以及公共空间的创新。

刘雪霞东莞市企石镇规划管理所广东东莞 523000摘要:城市的发展是一个“新陈代谢”的过程,随着我国现代城市的快速发展和农村生活水平的提高,如何在保护传统古村落的同时,并使其融入现代社会,成为我国社会转型期一个备受关注的问题。

本文以典型岭南古村落——广州大岭村为例,探究在城市更新理念下,如何根据村落特征进行文脉的传承、环境的设计以及公共空间的创新。

关键词:城市更新;岭南古村落;环境设计引言党的十九大作出中国特色社会主义进入新时代的科学论断,指出农业、农村、农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作任务的重中之重,实施乡村振兴战略。

实施国家乡村振兴战略有助于加快传统村落公共空间建设,提高村民的文化自信与认同[1]。

在城市更新的理念之下,更新传统村落公共空间为其乡村振兴提供精神动力,激发村落发展活力,是实行乡村振兴战略的重要组成部分。

1、岭南古村落特征1.1山水环境特色广东村落整体空间布局因受地理位置影响,传统村落多以“山、水、村、田”为格局,体现在多山地、丘陵、台地的地区。

大部分的村落都环绕小山丘而建,村落与自然环境相结合,呈现前有水塘环绕后有林木茂密的整体布局。

村落肌理以居民建筑为中心圈层向外扩展,再以自然环境山水等要素共同组成村落空间形态,呈现“岭南水乡”的特色。

1.2独特的空间肌理岭南乡村道路系统的规划一般由街、坊、里构成,街为主干,坊、里为支干。

这种建筑占总建筑群的九成,在庞杂的建筑体系中,民居建筑依巷道整齐排布,以一个巷道为中轴铺开,所呈现的巷道有网格状布局和放射性布局。

有些巷道笔直分布,有些松散铺开,其纵深偏长,且有纵向巷道和横向巷道之分。

中图分类号 TU984.12 文献标识码 B 文章编号 1003-739X(2023)07-0133-05 收稿日期 2022-09-06摘 要 民族聚落是民族文化与自然环境相互作用形成的文化生态复合体,只有对聚落景观特征、文化内涵形成准确认知才能进行有效的保护。

该文以中国少数民族特色村寨——海南省琼中县什寒村为例,从文化生态学视角出发,利用GIS识别聚落景观特征,同时剖析文化基因内涵,尝试构建聚落景观特征与文化基因嵌合关系谱,讨论什寒村聚落景观形成机制,为海南岛民族聚落研究与利用保护提供理论借鉴参考。

关键词 文化生态学 民族聚落 文化基因 海南岛 什寒村Abstract The ethnic settlement is a cultural ecological complex formed by the interaction between the national culture and the natural environment. Only by forming an accurate understanding of the characteristics and cultural connotation of the settlement landscape can it be effectively protected. Taking Shihan Village, Qiongzhong County, Hainan Province, a village with Chinese ethnic characteristics as an example, from the perspective of cultural ecology, we use GIS to identify the characteristics of settlement landscape, and analyze the connotation of cultural genes, then we try to construct the relationship spectrum between settlement landscape characteristics and cultural genes, and discuss the formation mechanism of settlement landscape in Shihan Village, so as to provide theoretical reference for the research, utilization and protection of ethnic settlements in Hainan Island.Keywords Cultural ecology, Ethnic settlements, Cultural gene, Hainan Island, Shihan Village文化生态学视角下海南岛民族聚落研究——以琼中什寒村为例The Landscape Characteristics of Minority Settlements in Hainan Island from the Perspective of Cultural Ecology: Taking Shihan Village in Qiongzhong as an Example1 背景介绍海南岛中南部地区分布着以黎苗为主的诸多少数民族聚落;这些聚落是少数民族在文化基因影响下,主动适应自然环境的结果,并伴随着文化的变迁发生着有机演变;是民族文化的重要载体和重要人居环境资源[1]。