9.1三角形的边(1)课件(冀教版七下)

- 格式:ppt

- 大小:464.50 KB

- 文档页数:19

冀教版数学七年级下册9.1《三角形的边》教学设计一. 教材分析冀教版数学七年级下册9.1《三角形的边》是初中的基础课程,主要让学生了解三角形的三条边之间的关系,掌握三角形的性质。

本节内容主要包括三角形的定义、三角形的边长关系、三角形的分类等。

通过本节课的学习,学生能够理解三角形的基本概念,掌握三角形边长之间的关系,并能运用这些知识解决实际问题。

二. 学情分析七年级的学生已经学习了平面几何的基本知识,对图形的认识有一定的基础。

但是,对于三角形这一概念,他们可能还存在着模糊的认识,需要通过实例来进一步明确。

此外,学生对于数学概念的理解往往停留在表面,需要通过大量的练习来加深对概念的理解。

三. 教学目标1.知识与技能:让学生理解三角形的基本概念,掌握三角形边长之间的关系,能运用这些知识解决实际问题。

2.过程与方法:通过观察、操作、思考、交流等活动,培养学生抽象概括的能力,发展空间观念。

3.情感态度与价值观:让学生在解决实际问题的过程中,体验数学的价值,增强学习的信心,培养合作精神。

四. 教学重难点重点:三角形的基本概念,三角形边长之间的关系。

难点:对三角形概念的理解,三角形边长关系的运用。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生活情境,让学生在实际问题中感受三角形的存在,理解三角形的基本概念。

2.活动教学法:让学生通过实际操作,自主探索三角形的性质,培养学生的动手能力。

3.引导发现法:教师引导学生发现问题,分析问题,从而解决问题,培养学生的思维能力。

六. 教学准备1.教具准备:三角板、直尺、圆规等。

2.教学课件:制作课件,展示三角形的图片,动画等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示生活中常见的三角形图片,如自行车的三角形车架、三角形的屋顶等,引导学生发现三角形的存在,激发学生的学习兴趣。

同时,让学生举例说明生活中见到的三角形,进一步理解三角形的概念。

2.呈现(10分钟)利用课件,展示三角形的基本概念,三角形的边长关系。

七年级数学下册9.1 三角形的边同步练习(新版)冀教版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(七年级数学下册9.1 三角形的边同步练习(新版)冀教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为七年级数学下册9.1三角形的边同步练习(新版)冀教版的全部内容。

9。

1三角形的边基础训练1。

以下列各组线段为边,能组成三角形的是( )A.1 cm,2 cm,4 cm B.4 cm,6 cm,8 cmC。

5 cm,6 cm,12 cmﻩ D.2cm,3 cm,5cm2。

如图所示的图形中共有()三角形.A.1个B.2个ﻩC。

3个ﻩD。

4个3。

已知三角形的两边长分别是3和8,则该三角形第三边的长可能是( )A.5ﻩB。

10ﻩC。

11ﻩD。

124.下列说法正确的是()A。

由三条线段组成的图形叫做三角形B。

在△ABC中∠A所对的边是直线BCC。

三条边分别为a,b,c的三角形记作△abcD。

由不在同一直线上的三条线段首尾顺次相接所组成的图形是三角形5。

已知x=3是关于x的方程4x—m=3的解,且3,m是等腰三角形ABC的两条边长,求△ABC 的周长。

培优提升1.如图,为估计池塘岸边A,B两点间的距离,小方在池塘的一侧选取一点O,测得OA=15 m,OB=10 m,A,B两点间的距离不可能是()A。

5 m B.10 m C。

15 m D.20 m2。

若有一条公共边的两个三角形称为一对“共边三角形”,则图中以BC为公共边的“共边三角形”有()A.2对ﻩB.3对C。

4对D。

6对3.已知一个等腰三角形的两边长分别是2和4,则该等腰三角形的周长为( )A.8或10 B。

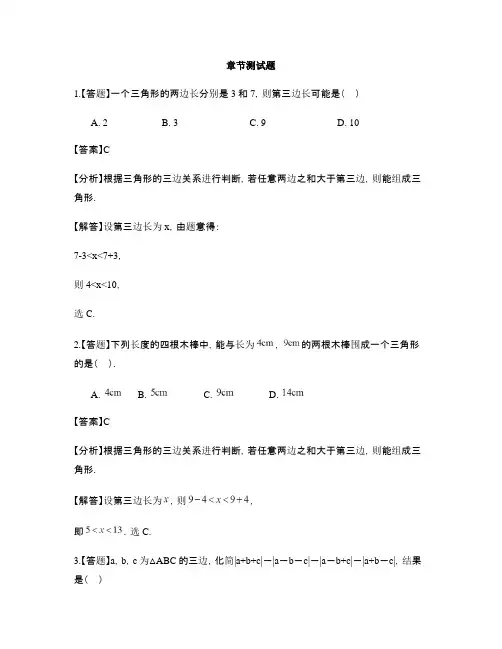

章节测试题1.【答题】一个三角形的两边长分别是3和7,则第三边长可能是()A. 2B. 3C. 9D. 10【答案】C【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】设第三边长为x,由题意得:7-3<x<7+3,则4<x<10,选C.2.【答题】下列长度的四根木棒中,能与长为,的两根木棒围成一个三角形的是().A. B. C. D.【答案】C【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】设第三边长为,则,即.选C.3.【答题】a,b,c为△ABC的三边,化简|a+b+c|-|a-b-c|-|a-b+c|-|a+b-c|,结果是()A. 0B. 2a+2b+2cC. 4aD. 2b2c【答案】A【分析】本题考查了绝对值及三角形三边关系的知识点.根据三角形的三边关系去绝对值,即两边之和大于第三边,两边之差小于第三边,进而再化简即可.【解答】|a+b+c|−|a−b−c|−|a−b+c|−|a+b−c|,=a+b+c+a−b−c−a+b−c−a−b+c=0.选A.4.【答题】若一个三角形两边长分别是3、7,则第三边长可能是()A. 4B. 8C. 10D. 11【答案】B【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】设第三边长为x,则由三角形三边关系定理得7−3<x<7+3,即4<x<10.因此,本题的第三边应满足4<x<10,把各项代入不等式符合的即为答案。

只有8符合不等式,故选B.5.【答题】下列各组线段,能组成三角形的是()A. 2cm,3cm,5cmB. 5cm,6cm,10cmC. 1cm,1cm,3cmD. 3cm,4cm,8cm【答案】B【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】根据三角形的三边的性质可得选项A,3+2=5,不能组成三角形;选项B,5+6>10,能组成三角形;选项C,1+1<3,不能组成三角形;选项D,4+3<8,不能组成三角形.选B.6.【答题】在平面内,线段AC=5cm,BC=3cm,线段AB长度不可能的是()A. 2 cmB. 8 cmC. 5 cmD. 9 cm【答案】D【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】若点A,B,C三点共线,则AC=2cm或8cm;若三点不共线,则根据三角形的三边关系,应满足大于2cm而小于8cm.则2cm⩽Ac⩽8cm.选D.7.【答题】已知等腰三角形的一边长为4,另一边长为8,则它的周长是().A. 12B. 16C. 20D. 16或20【答案】C【分析】根据三角形的三边关系进行判断.【解答】解:等腰三角形的一边长为4,另一边长为8,则第三边可能是4,也可能是8,(1)当4是腰时,4+4=8,不能构成三角形;(2)当8是腰时,不难验证,可以构成三角形,周长=8+8+4=20选C.8.【答题】下列长度的三条线段能组成三角形的是(※).A.B.C.D.【答案】D【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】解:A、∵2+3=5,故2,3,5不能组成三角形;B、∵4+2<7,故7,4,2不能组成三角形;C、∵3+4<8,3,4,8不能组成三角形;D、3+3>4,3,3,4能组成三角形.选D.方法总结:运用三角形三边关系判定三条线段能否构成三角形时,并不一定要列出三个不等式,只要两条较短的线段长度之和大于第三条线段的长度即可判定这三条线段能构成一个三角形.9.【答题】已知a=3cm,b=6cm,则下列长度的线段中,能与a,b组成三角形的是()A. 2cmB. 6cmC. 9cmD. 11cm【答案】B【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】设第三条边为c,则3cm<c<9cm.选C.方法总结:三角形两边之和大于第三边,两边之差小于第三边.10.【答题】下列选项中的三条线段能组成三角形的是()A. 2,2,6B. 1,2,3C. 4,5,6D. 8,3,2【答案】C【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】A选项:2+2<6,所以不能组成三角形;B选项:1+2=3,所以不能组成三角形;C选项:能组成三角形;D选项:2+3<8,所以不能组成三角形.选C.11.【答题】若等腰三角形有两条边的长为5和7,则此等腰三角形的周长为()A. 12B. 17C. 19D. 17或19【答案】D【分析】根据三角形的三边关系进行判断.【解答】解:当等腰三角形的腰为5时,三边为5,5,7,5+5=10>7,此等腰三角形的周长5+5+7=17;当等腰三角形的腰为7时,三边为5,7,7,三边关系成立,周长为5+7+7=19选D.12.【答题】下列各组数不可能是一个三角形的边长的是().A. ,,B. ,,C. ,,D. ,,【答案】A【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】三角形中任意两边和需大于第三边,任意两边之差小于第三边,可知A选项:1+2=3,构不成三角形,故选.13.【答题】以下列长度的线段为边,能组成三角形的是()A. ,,B. ,,C. ,,D. ,【答案】C【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】A、1+2=3,构不成三角形,不符合题意;B、6+8<15,构不成三角形,不符合题意;C、4+7>10,10-7<4,能构成三角形,符合题意;D、3+3<7,构不成三角形,不符合题意,选C.14.【答题】已知三角形的三边长分别是3,8,x,若x的值为偶数,则x的值有()A. 6个B. 5个C. 4个D. 3个【答案】D【分析】根据三角形的三边关系进行判断.【解答】∵8-3<x<8+3,∴5<x<11,∴符合条件的偶数有:6,8,10共3个.选D.15.【答题】若三条线段中a=3,b=5,c为奇数,那么由a、b、c为边组成的三角形共有()A. 1个B. 3个C. 无数多个D. 无法确定【答案】B【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】根据三角形的三边关系,得5−3<c<5+3,2<c<8.又c是奇数,则c=3或5或7.选B.16.【答题】下列各组线段中,能构成三角形的是()A. 2,3,5B. 3,4,5C. 3,4,10D. 2,5,8【答案】B【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】A. 2+3=5,故不能构成三角形,故选项错误;B. 3+4=7>5,故能构成三角形,故选项正确;D. 2+5=7<8,故不能构成三角形,故选项错误;C. 3+4=7<10,故不能构成三角形,故选项错误.选B.17.【答题】已知三角形两边的长分别是5和9,则此三角形第三边的长可能是()A. 5B. 10C. 15D. 20【答案】B【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】由三角形的三边关系,得9-5<第三边<9+5,则4<第三边<14,因此,只有B选项符合.选B.18.【答题】已知等腰三角形的一边等于3,一边等于6,那么它的周长等于()A. 12B. 12或15C. 15D. 15或18【答案】C【分析】根据三角形的三边关系进行判断.【解答】解:当3为腰,6为底时,∵3+3=6,∴不能构成三角形;当腰为6时,∵3+6>6,∴能构成三角形,∴等腰三角形的周长为:6+6+3=15,选C.19.【答题】在平面内,线段AC=5cm,BC=3cm,线段AB长度不可能的是()A. 2cmB. 8cmC. 5cmD. 9cm【答案】D【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】若点A,B,C三点共线,则AC=2cm或8cm;若三点不共线,则根据三角形的三边关系,应满足大于2cm而小于8cm.则2cm⩽Ac⩽8cm.选D.20.【答题】下列各组长度的线段能构成三角形的是()A. 1,2,4B. 4,5,9C. 4,6,8D. 5,5,11【答案】C【分析】根据三角形的三边关系进行判断,若任意两边之和大于第三边,则能组成三角形.【解答】A选项,因为1+2<4,所以A选项中的线段不能构成三角形;B选项,因为4+5=9,所以B选项中的线段不能构成三角形;C选项,因为4+6>8,所以C选项中的线段能构成三角形;D选项,因为5+5<11,所以D选项中的线段不能构成三角形;选C.。

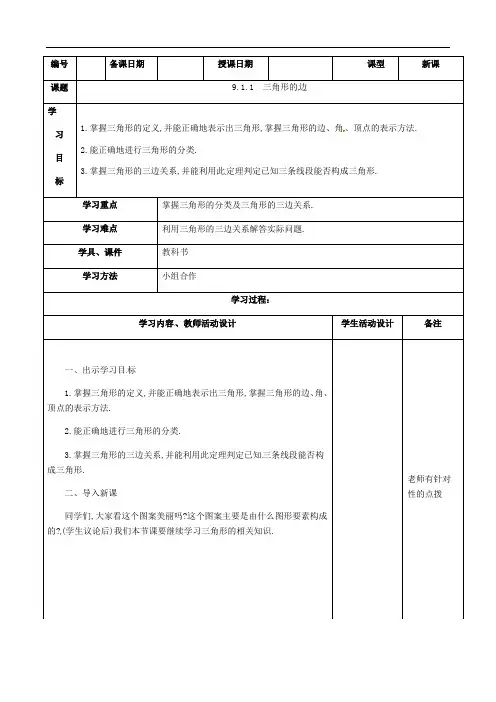

编号备课日期授课日期课型新课课题9.1.1 三角形的边学[来源:学科网ZXXK]习目标1.掌握三角形的定义,并能正确地表示出三角形,掌握三角形的边、角、顶点的表示方法.2.能正确地进行三角形的分类.3.掌握三角形的三边关系,并能利用此定理判定已知三条线段能否构成三角形.学习重点掌握三角形的分类及三角形的三边关系.学习难点利用三角形的三边关系解答实际问题.学具、课件教科书学习方法小组合作学习过程:学习内容、教师活动设计学生活动设计备注一、出示学习目标[来源:]1.掌握三角形的定义,并能正确地表示出三角形,掌握三角形的边、角、顶点的表示方法.2.能正确地进行三角形的分类.3.掌握三角形的三边关系,并能利用此定理判定已知三条线段能否构成三角形.二、导入新课同学们,大家看这个图案美丽吗?这个图案主要是由什么图形要素构成的?(学生议论后)我们本节课要继续学习三角形的相关知识. 老师有针对性的点拨[设计意图] 通过教材中的章前图,帮助学生感受生活中的建筑中有很多三角形的色彩,引发学生从生活感受中进一步深化认识三角形.三、学习过程。

(一)学 1、独学指出下列图片中的三角形[设计意图] 帮助学生从生活情境中去重新认识三角形,增强数学来源于生活的认识,也有利于学生用数学的眼光观察生活、思考生活.2、对学 三角形的定义(1)如图所示,怎样用线段a,b,c 构成三角形?(2)三角形的定义:由不在同一直线上的三条线段首尾顺次相接所构成的图形叫做三角形.(3)同一条直线上首尾相接的三条线段能组成三角形吗?[设计意图] 意在强调三角形定义中“不在同一直线上”这个前提条件.3、群学学生自己独学只限两人对学,。

七年级数学下册第九章《三角形》素材:

三角形“五心歌”

三角形有五颗心;重、垂、内、外和旁心,五心性质很重要,认真掌握莫记混.

重心

三条中线定相交,交点位置真奇巧,

交点命名为“重心”,重心性质要明了,

重心分割中线段,数段之比听分晓;

长短之比二比一,灵活运用掌握好.

垂心

三角形上作三高,三高必于垂心交.

高线分割三角形,出现直角三对整,

直角三角形有十二,构成六对相似形,

四点共圆图中有,细心分析可找清,

(H为垂心,点A.F、H、E共圆,

点E.H、D.C共圆,

点F、B.D.H共圆)

内心

三角对应三顶点,角角都有平分线,

三线相交定共点,叫做“内心”有根源;

点至三边均等距,可作三角形内切圆,

此圆圆心称“内心”如此定义理当然.

外心

三角形有六元素,三个内角有三边.

作三边的中垂线,三线相交共一点.

此点定义为“外心”,用它可作外接圆.

“内心”“外心”莫记混,“内切”“外接”是关键.

0为三角形外心

旁心

三角形有三内角,尚有外角两个三,

三对外角平分线,两两相交有一点,

点点命名曰“旁心”,只因能作旁切圆.。

初一数学暑假专题—三角形中的线段和角冀教版【本讲教育信息】一. 教学内容:暑假专题——三角形中的线段和角1. 利用三角形的内角和外角进行角度的转化和计算.2. 三角形的角平分线、中线、高的应用.二. 知识要点:1. 三角形的内角和外角(1)三角形的内角和是180°.(2)三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和. (3)三角形的一个外角大于与它不相邻的任意一个内角. 2. 三角形中的三条重要线段(1)角平分线的性质:把一角平分.(2)中线的性质:把一边平分,把三角形面积平分. (3)高线的性质:把三角形分成两个直角三角形.三. 考点分析:中考要求会利用三角形内角和及内外角的关系求三角形内、外角的度数,能灵活运用内角和解决相关问题. 三角形内角和的应用是中考热点,中考常利用其求角的度数,常出现填空、选择题,大题中求角的度数也是离不开它的. 会画出三角形中的三条主要线段并会应用它们的性质解决有关问题也是中考的常见题型.【典型例题】题型一 利用三角形内角和求值例1. 在△ABC 中,2∠A =3∠B ,且∠C -30°=∠A +∠B ,则△ABC 是( ) A. 锐角三角形 B. 钝角三角形C. 有一个角是30°的直角三角形D. 等腰直角三角形分析:根据题意有⎩⎪⎨⎪⎧2∠A =3∠B ①∠C -30°=∠A +∠B ②∠A +∠B +∠C =180°③,由②得∠A +∠B -∠C =-30°④,③-④得2∠C =210°,即∠C =105°,所以△ABC 是钝角三角形.解:B题型二三角形外角与内角关系的运用例2.如图所示,D是△ABC中∠C的外角平分线与BA的延长线的交点. 试说明∠BAC >∠B.分析:本题考查的是三角形角之间的关系及角的平分线定义. 由题意可知:想直接判断∠BAC与∠B的大小关系有些困难,因而可找一个与它们都有关系的角,由图可知,∠BAC 是∠DAC的外角,故∠BAC>∠ACD,同理∠DCE>∠B,又由题意知,∠ACD=∠DCE,此题得解.ABC D E解:在△ACB中,∠BAC是△CAD的外角.所以∠BAC>∠ACD(三角形的外角大于与它不相邻的任意一个内角)因为CD平分∠ACE(已知)所以∠ACD=∠DCE(角平分线定义)又因为∠DCE是△BCD的外角所以∠DCE>∠B(三角形的外角大于与它不相邻的任意一个内角)所以∠BAC>∠B.评析:要善于看一个角是哪一个三角形的外角,能跟哪些角有关系.题型三三角形的中线例3.如图所示,等腰△ABC中,AB=AC,一腰上的中线BD将这个三角形的周长分成15和6两部分,求这个三角形的腰及底边长.分析:由题意可知,中线BD将△ABC的周长分成AB+AD和BC+CD两部分,故有两种可能:(1)AB+AD=15且BC+CD=6. (2)AB+AD=6且BC+CD=15. 再由AB =AC=2AD=2CD及三角形三边关系知(1)成立,(2)不成立.AB CD解:设AB =AC =2x ,则AD =CD =x(1)当AB +AD =15,BC +CD =6时,有2x +x =15. 所以x =5,2x =10,BC =6-5=1.(2)当BC +CD =15,AB +AD =6时,有2x +x =6 所以x =2,2x =4, 所以BC =15-2=13又因为4+4<13,故不能组成三角形,舍去. 答:三角形的腰长为10,底边长为1.评析:涉及等腰三角形的边的问题时,常要分情况讨论,讨论这条边是等腰三角形的腰还是底,然后看它们是否满足三角形的三边关系,不满足的要舍去.题型四 中线平分三角形面积例4. 如图所示,△ABC 中,已知点D 、E 、F 分别为BC 、AD 、CE 的中点,且S △ABC =4cm 2,求阴影部分的面积S 阴.分析:S 阴=12S △BEC ,如何求△BEC 的面积成为解题关键,由点E 的由来,即为AD 的中点可得S △BED =12S △ABD ,S △ECD =12S △ADC ,因此S △BEC =12S △ABC =2cm 2,S 阴=1cm 2.ABD解:因为E 为AD 中点 所以S △BED =12S △ABD ,S △DEC =12S △ADC所以S △BED +S △DEC =12S △ABD +12S △ADC即S △BEC =12S △ABC =12×4=2cm 2又因为F 为EC 中点 S 阴=12S △BEC =12×2=1cm 2.评析:运用中线把一个三角形面积平分成相等的两部分.题型五 与三角形高线相关的角例5.△ABC 中,已知∠A =58°,BD 、CE 是△ABC 的两条高线,BD 交CE 于H ,求BD 与CE 的夹角.分析:依题意画出图形,图中直角三角形较多,与∠A 相关的三角形可选择其中的R t△ABD ,可求∠1,在R t △BEH 中,已知∠1可求∠2,∠2求出后可求边BD 与CE 的夹角.A BC E DH12解:因为BD 、CE 是△ABC 的高 所以△ABD 、△BEH 为直角三角形 所以∠1=90°-∠A =90°-58°=32°∠2=90°-∠1=90°-32°=58°(直角三角形两锐角互余) 而∠DHC =∠2=58°,∠BHC =∠EHD =180°-∠2=112° 所以BD 与CE 夹角为58°或112°.评析:在图中∠2与∠A 均为∠1的余角,所以∠A =∠2,因此三角形两条高夹角等于第三个角或其补角.题型六 三角形的高线与面积关系的转化例6. 如图所示,在直角三角形ABC 中,∠ACB =90°,CD 是AB 边上的高,AB =13cm ,BC =12cm ,AC =5cm ,求(1)△ABC 的面积;(2)CD 的长.ABCD分析:直角三角形面积有两种求法:(1)S R t △=12ab (a 、b 为直角边). (2)S R t △=12ch(c 为斜边,h 为斜边上的高). 利用两种表示法可得ab =ch .解:(1)因为R t △ABC 中,AC =5cm ,BC =12cm ,∠ACB =90°所以S △ABC =12AC ·BC =12×12×5=30(cm 2)(2)因为CD 是AB 边上的高 所以S △ABC =12AB ·CD ,即30=12×13×CD所以CD =6013(cm )【方法总结】1. 角的计算常和三角形内角和联系起来,列出方程求解.2. 三角形的角平分线常与平行线的性质综合运用,而三角形的中线将三角形面积二等分,常用在一些实际问题的作图中.3. 学习本节内容一定要“数形结合”,善于将问题转化.【模拟试题】(答题时间:30分钟)一. 选择题1. 如图所示,AB ⊥BD ,AC ⊥CD ,∠A =35°,则∠D 的度数为( ) A. 35°B. 65°C. 55°D. 45°ABCDE2. 如图所示,已知△ABC 的角平分线BD 、CE 交于点F ,∠A =60°,则∠BFC =( ) A. 100°B. 105°C. 110°D. 120°A BCDEF3. 如图所示,AD 、AE 分别是△ABC 的高和角平分线,∠B =35°,∠C =65°,则∠DAE =( )A. 30°B. 20°C. 15°D. 10°ABCDE 4. 如图所示,点I 是△ABC 的三条角平分线的交点,∠BIC =130°,则∠A 的度数是( ) A. 40°B. 50°C. 65°D. 80°A BCI5. △ABC 中,∠C =90°,BC =6,AC =8,AB =10,则边AB 上的高的长是( ) A. 8B. 6*6. 锐角三角形中,最大锐角x 的取值X 围是( )A. 0°<x <180°B. 60°<x <90°C. 60°≤x <90°D. 0°<x ≤60° 二. 填空题1. 在R t △ABC 中,锐角A 的平分线与锐角B 的平分线相交于点D ,则∠ADB =__________.2. 根据图示直接写出∠α的度数.(1)α62°38°(2)20°α25°30°150°α(3)70°α(4)70°60°20°α(5)20°α45°135°(6)(1)∠α=__________,(2)∠α=__________,(3)∠α=__________, (4)∠α=__________,(5)∠α=__________,(6)∠α=__________, 三. 解答题1. 如图所示,AD 是△ABC 的中点,E 为AD 上任意一点,那么S △ABE 与S △AEC 的面积是什么关系?说明理由.ABCDE**2. 如图所示,在△ABC 中,∠B =∠C ,D 为BC 上的点,∠BAD =30°,AC 上有点E ,且∠ADE =∠AED ,求∠EDC 的度数.ABCDE**3. 已知,如图所示,在△ABC 中,AB =AC ,AC 边上的中线把三角形的周长分成12和15两部分,求△ABC 各边长.ADB C【试题答案】一. 选择题1. A2. D3. C4. D5. C6. C二. 填空题1. 135°2.(1)100°,(2)35°,(3)60°,(4)70°,(5)30°,(6)70°三. 解答题1. S△ABE=S△AEC. 因为AD是△ABC的中线,所以S△ABD=S△ACD,且S△BDE=S△CDE,所以S△ABD-S△BDE=S△ACD-S△CDE,即S△ABE=S△AEC.2. 设∠EDC=x°. 因为∠AED是△DCE的一个外角,所以∠AED=x°+∠C,又因为∠ADC=∠ADE+x°=∠AED+x°是△ABD的一个外角,所以∠ADE+x°=∠B+∠BAD,所以∠AED+x°=∠B+30°,即x°+∠C+x°=∠B+30°,所以2x°=30°,x=15.3. 当AB+AD=12,BC+CD=15时,AB=AC=8、BC=11;当AB+AD=15,BC+CD=12时,AB=AC=10、BC=7. 这两种情况都满足题意.。