毕加索和他的画分析

- 格式:ppt

- 大小:5.65 MB

- 文档页数:51

毕加索名画欣赏感悟毕加索(Pablo Picasso)是20世纪最具影响力的艺术家之一,他的作品展示了他独特的创作风格和对艺术的革新。

他的画作不仅仅是画笔在画布上的创作,更是他对世界的观察和表达。

《亚娜吉拉斯》是毕加索的一幅名画,描绘了他当时的情感和思考。

这幅画作于1937年,是他在西班牙内战爆发时期创作的。

通过这幅画,我感受到了毕加索对战争和人类苦难的深刻洞察力。

这幅画的主题是毕加索的情人和艺术家朋友亚娜吉拉斯(Dora Maar)。

画中,亚娜吉拉斯的脸部被扭曲和变形,表现出她内心的痛苦和不安。

她的眼睛突出,眼泪从她的脸颊上流下来,暗示着她的悲伤和痛苦。

这幅画作通过夸张和变形的手法,传达了毕加索对战争和人类痛苦的强烈感受。

通过观赏这幅画作,我对毕加索的艺术风格有了更深入的了解。

他以独特的形式表达了他内心深处的情感和对世界的观察。

他的作品经常使用几何形状和失真的形象,打破了传统的艺术规则,创造了独特的视觉效果。

毕加索的艺术风格也反映了他对现实主义的批判和对内心情感的表达。

他通过变形和夸张的手法,将情感投射到画布上,让观众能够感受到他内心的冲突和矛盾。

他的作品常常充满了力量和独特的视觉效果,给人留下深刻的印象。

除了艺术风格,毕加索的作品还表达了他对社会问题的关注。

他的画作经常揭示了社会不公和战争的痛苦。

他通过艺术的手法,呼吁人们思考和反思现实世界中的问题。

他的作品不仅仅是艺术,更是他对社会的一种回应和探索。

观赏毕加索的作品,我不仅仅是欣赏他的艺术才华,更是从中感受到了他对世界和人类的思考和关爱。

他的作品唤起了我对社会问题的关注,让我意识到艺术的力量和影响。

毕加索的名画给我带来了很多的感悟,让我对艺术和人生有了新的理解。

他的作品教会了我如何通过艺术表达内心的情感和思考,让我意识到艺术是一种强大的沟通和表达方式。

通过欣赏毕加索的作品,我明白了艺术的力量和价值。

它不仅仅是美的表达,更是一种对社会问题的关注和思考。

这件《画画的克劳德和帕洛玛》画面中的人物一个坐姿,一个站姿,眼光直视画外观众,脸部表现带有明显的立体主义风格,造型虽有夸张,但在毕加索的作品中并不算是最激烈的变形,笔触运用也相对精致周到。

画面没有强烈、跳跃的色彩对比,棕褐色的调子在视觉感受上统一和稳定,而画面底部的一排圆轮,又使整体宁静的气氛中产生了运动感。

毕加索一生创作作品数万件,很多作品都是以其家人或情人为模特,风格也变化多样。

毕加索式随意而奔放的笔触在这幅画中,也只能在局部放大的时候才能让人感受到。

1946年以后都可称为毕加索创作的田园时期,这一时期的艺术特点仍然以立体主义、现实主义和超现实主义手法相结合的非具象画为主,手法运用更加灵活娴熟。

上世纪四五十年代,正是毕加索创作旺盛时期,也处于其艺术风格成熟后最好的创作状态。

美术史研究者把毕加索一生创作的风格按时间顺序整理和编排了多个时期。

然而,他的作品和他的生活一样没有丝毫的统一、连续和稳定。

他的创造花样繁多,变化无常而不可捉摸。

他在艺术历程上没有规律可循,从自然主义到表现主义,从古典主义到浪漫主义,然后又回到现实主义。

从具象到非具象,各种表现手法来来去去,他反对一切束缚和宇宙间所有神圣的看法,只有绝对自由才适合他。

克劳德和帕洛玛都是毕加索晚年与同居情人弗朗索瓦·姬洛所生,在毕加索众多的情人中,也只有她是主动抛弃毕加索的。

1953年她带着一双子女离开了毕加索,姬洛后来和她的中学同学,一个叫吕克·西蒙的画家结了婚。

后来她同一位艺术评论家合作写了《我与毕加索的生活》,此书于1964年出版,因此引起轩然大波。

作为报复,毕加索从此拒绝再见她生的一对子女。

但这件为儿女们创作的作品,成为毕加索感情的寄托和毕生的钟爱,长期悬挂在其工作室的显要位置,直至毕加索去世后,还一直挂在那里。

《弹吉他的男人》是巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)在1911年创作的一幅画作,属于分析立体主义风格的作品。

这幅作品的尺寸为77.5 x 106.7厘米,目前收藏于美国芝加哥艺术学院。

毕加索在这幅画中采用了多视角和碎片化的表现手法,通过几何形状和明暗对比来描绘人物的形象。

画面中的吉他手形象被分解成了多个平面,并重新组合在一起,这种风格与传统的现实主义绘画形成了鲜明对比。

《弹吉他的男人》体现了毕加索对形式、空间和结构的新理解,也反映了他对音乐和节奏的独特感受。

这幅画不仅是毕加索个人艺术风格的一个重要转折点,也是现代艺术发展史上的一个重要里程碑。

它展示了艺术家如何通过对现实世界的主观解构来探索新的表达方式,同时也揭示了他们对于时间和空间观念的深刻思考。

查阅毕加索创作《少女与和平鸽》的相关背景材料,谈谈这幅画表达了画家怎样的思想。

《少女与和平鸽》是著名艺术家巴勃罗·毕加索于1950年创作的一幅画作。

这幅作品被视为反战和和平的象征,表达了毕加索反对战争和追求世界和平的思想。

这幅画作描绘了一位年轻女孩抱着一只和平鸽的形象。

女孩的形象是简洁而富有力量感的线条描绘,她的眼神表达着坚定而温和的情感。

和平鸽被描绘为展开翅膀的自由形态,象征着和平、自由和希望。

通过这幅作品,毕加索传达了他对于战争的悲愤和反对。

他希望通过这幅画作展现一个更美好、和平的世界。

这个女孩象征着希望和新生,她的坚定眼神和与鸽子的互动表达了力量与和平的结合。

这幅作品呼吁人们弃暴行,追求和平,同时也反映出毕加索对于人性的善良和寻求美好的愿望。

毕加索的《少女与和平鸽》画作在当时的背景下充满了强烈的政治、社会和人道关怀。

1950年是冷战期间,全球范围内战争的阴影仍然存在。

这幅作品成为国际反战和和平运动的象征,希望唤起人们对战争危害的认识,并以和平为目标。

总而言之,毕加索的《少女与和平鸽》通过简洁而有力的形象,表达了他对于战争的悲愤和对和平的追求。

这幅画作透过一个年轻女孩和一只和平鸽的形象,呼唤着人类追求和平、反对战争的决心,以及对美好未来的期待。

浅析毕加索“粉红色”时期绘画的特点毕加索的艺术生涯可以简单地分为蓝色时期、粉红色时期和立体主义时期等几个阶段。

其中,粉红色时期是其创作中最为充盈而富有创意的时期之一,通常被认为以1904年至1906年为时间范围。

在这一时期,毕加索的绘画风格呈现出了明显的变化,呈现出了充分的想象力和创意表现力。

粉红色时期的毕加索作品主要以风景、人物和静物为主题,以柔和的细腻的色彩和平和的形式表现出来。

接下来,我们将会就其绘画特点展开分析:1. 颜色的鲜明对比粉红色时期的毕加索的画作充满了色彩的变化和对比,这说明毕加索逐渐抛弃了单一颜色和暗沉的画风,开始尝试各种不同的色彩组合。

在这一时期的画作中,毕加索善于运用“红粉”的颜色,以及淡蓝、淡黄等暖色与冷色的交错切换,营造出了高度对比的画面效果。

这种强烈的颜色对比,使得画面看起来十分鲜明有力,充满生气和活力。

2. 成熟的线条表现毕加索在粉红色时期的画作中,线条表现十分成熟和细腻。

他在画面中刻画出了各种各样的形象并且运用线条更准确地表达出了物体和人物的形态和特征。

例如,在毕加索的风景画中,他运用了优美的曲线和流畅的笔触来表现出天空、地面和树木等不同元素的变化;在人物画作中,毕加索准确地表现出人物的身体、肌肉和面部表情等,各种线条组成起来,构成了精致而立体的人物形象。

3. 图像形式的转化在粉红色时期,毕加索尝试着将人物和风景等不同元素融合到一起,构成完美的图像形式。

他不仅善于表现人物和风景之间的关系,还能够通过运用新的表现方法和基本形式,将画作中的主题表现得更加生动鲜明。

例如,他创作了《沙尔尔沃的村庄》这幅作品,将风景和人物的形象巧妙地结合起来,并且在画作中运用了抽象和几何形式,构成了具有现代感的画面,让人们发现其强烈的生动感和个性化特征。

总之,毕加索在粉红色时期的绘画风格充满了创新和想象力,充分展现了他艺术上的多面性和非凡才能。

这些画作的出现,不仅表达了他对艺术的独特感受和理解,更创造了一个多元化的视觉艺术体系,成为了现代艺术发展上的重要里程碑之一。

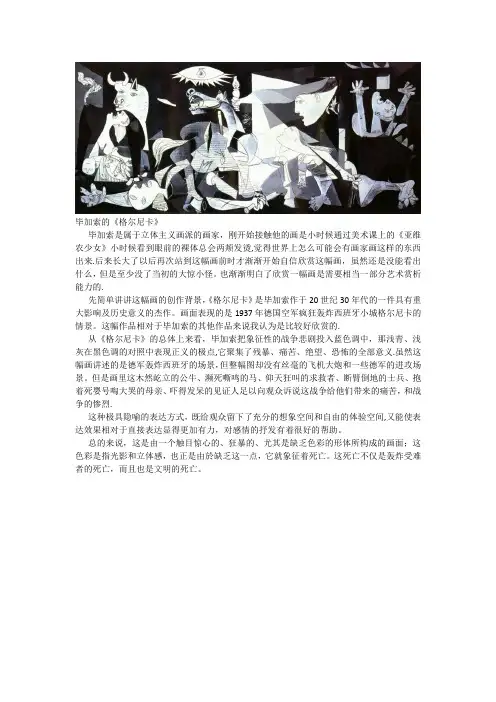

毕加索《格尔尼卡》鉴赏1. 引言1.1 毕加索《格尔尼卡》简介《格尔尼卡》是西班牙艺术家毕加索创作的著名油画作品,创作于1937年,作品以西班牙内战中发生在巴斯克地区的格尔尼卡镇被纳粹空军轰炸的惨剧为题材。

这幅巨大的油画作品展现了被炸弹摧毁的小镇、哭泣的民众以及受伤的牛和鸽子,表现了战争给人民带来的巨大痛苦和毁灭。

《格尔尼卡》被誉为20世纪最伟大的艺术作品之一,也被认为是毕加索的代表作之一,展示了他独特的表现主义风格和对战争的深刻思考。

这幅作品不仅在艺术界引起了巨大轰动,也成为了反战和和平运动的象征,具有极高的艺术和历史价值。

2. 正文2.1 作品内容分析《格尔尼卡》作为毕加索的杰作,内容上反映了1937年西班牙内战中德国空军轰炸格尔尼卡镇的残酷场景。

作品中心描绘了被炸毁的房屋和痛苦的人们,特别是哀嚎着的母亲和她死去的孩子。

画面中还包含了受伤的牛和鸽子,增加了悲惨的氛围。

毕加索运用了黑、白、灰等冷色调,并通过线条简洁而有力的描绘,强调了战争的残酷和痛苦。

画面中心的哀嚎母亲和孩子构成了作品的核心,他们的姿态和表情都充满了绝望和悲伤。

母亲的眼神充满了痛苦和无助,而孩子则显得柔弱而无助。

整幅作品给人一种压抑和沉重的感觉,毕加索通过简洁而有力的表现方式,将战争的残酷和无情展现得淋漓尽致。

作品中的每一个细节都充满了深刻的悲剧元素,引起观者对于战争的深思和反思。

毕加索通过《格尔尼卡》这幅作品,呼吁人们停止战争,珍爱和平。

2.2 艺术风格特点分析:在毕加索的作品《格尔尼卡》中,我们可以清晰地看到他独特的艺术风格特点。

毕加索在这幅作品中运用了明显的立体主义风格,通过将人物、动物和建筑拆解重组,呈现出多角度的视觉效果。

这种不同于传统写实主义的表现方式,让人感受到作品中的形式和空间的多样性。

毕加索在《格尔尼卡》中运用了鲜明的色彩对比,例如黑白与红色的激烈对比,以及冷暖色调的巧妙搭配,营造出强烈的视觉冲击力。

这种对比的运用不仅突出了作品中的主题,也增强了观众对作品的印象和感受。

毕加索的《格尔尼卡》

毕加索是属于立体主义画派的画家,刚开始接触他的画是小时候通过美术课上的《亚维农少女》小时候看到眼前的裸体总会两颊发烫,觉得世界上怎么可能会有画家画这样的东西出来.后来长大了以后再次站到这幅画前时才渐渐开始自信欣赏这幅画,虽然还是没能看出什么,但是至少没了当初的大惊小怪。

也渐渐明白了欣赏一幅画是需要相当一部分艺术赏析能力的.

先简单讲讲这幅画的创作背景,《格尔尼卡》是毕加索作于20世纪30年代的一件具有重大影响及历史意义的杰作。

画面表现的是1937年德国空军疯狂轰炸西班牙小城格尔尼卡的情景。

这幅作品相对于毕加索的其他作品来说我认为是比较好欣赏的.

从《格尔尼卡》的总体上来看,毕加索把象征性的战争悲剧投入蓝色调中,那浅青、浅灰在黑色调的对照中表现正义的极点,它聚集了残暴、痛苦、绝望、恐怖的全部意义.虽然这幅画讲述的是德军轰炸西班牙的场景,但整幅图却没有丝毫的飞机大炮和一些德军的进攻场景。

但是画里这木然屹立的公牛、濒死嘶鸣的马、仰天狂叫的求救者、断臂倒地的士兵、抱着死婴号啕大哭的母亲、吓得发呆的见证人足以向观众诉说这战争给他们带来的痛苦,和战争的惨烈.

这种极具隐喻的表达方式,既给观众留下了充分的想象空间和自由的体验空间,又能使表达效果相对于直接表达显得更加有力,对感情的抒发有着很好的帮助。

总的来说,这是由一个触目惊心的、狂暴的、尤其是缺乏色彩的形体所构成的画面;这色彩是指光影和立体感,也正是由於缺乏这一点,它就象征着死亡。

这死亡不仅是轰炸受难者的死亡,而且也是文明的死亡。

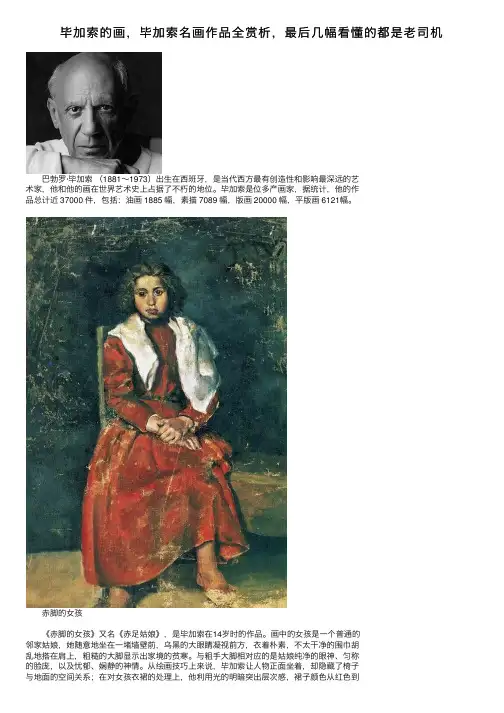

毕加索的画,毕加索名画作品全赏析,最后⼏幅看懂的都是⽼司机 巴勃罗·毕加索(1881~1973)出⽣在西班⽛,是当代西⽅最有创造性和影响最深远的艺术家,他和他的画在世界艺术史上占据了不朽的地位。

毕加索是位多产画家,据统计,他的作品总计近 37000 件,包括:油画 1885 幅,素描 7089 幅,版画 20000 幅,平版画 6121幅。

⾚脚的⼥孩 《⾚脚的⼥孩》⼜名《⾚⾜姑娘》,是毕加索在14岁时的作品。

画中的⼥孩是⼀个普通的邻家姑娘,她随意地坐在⼀堵墙壁前,乌⿊的⼤眼睛凝视前⽅,⾐着朴素,不太⼲净的围⼱胡乱地搭在肩上,粗糙的⼤脚显⽰出家境的贫寒。

与粗⼿⼤脚相对应的是姑娘纯净的眼神、匀称的脸庞,以及忧郁、娴静的神情。

从绘画技巧上来说,毕加索让⼈物正⾯坐着,却隐藏了椅⼦与地⾯的空间关系;在对⼥孩⾐裙的处理上,他利⽤光的明暗突出层次感,裙⼦颜⾊从红⾊到暗红⾊渐变起伏,使得⼆维画⾯具有了⼀种三维透视效果。

毕加索作品《阿尔及尔⼥⼈(O版)》以1.79亿美元打破艺术品拍卖纪录。

,毕加索油画《阿尔及尔⼥⼈(O版)》在纽约佳⼠得“展望过去”夜场拍卖中以1.79亿美元(折合⼈民币约11.12亿元)成交,创下了艺术品拍卖成交价最⾼纪录。

街上的情侣 跟⼀⽣穷困潦倒的⽂森特·凡⾼不同,毕加索的⼀⽣辉煌之⾄,他是有史以来第⼀个活着亲眼看到⾃⼰的作品被收藏进卢浮宫的画家。

在1999年12⽉法国⼀家报纸进⾏的⼀次民意调查中,他以40%的⾼票当选为20世纪最伟⼤的⼗个画家之⾸。

侧躺着的⼥ 拉斯维加斯·梅尼纳斯(委拉斯开兹) 沐浴 这是毕加索⽴体主义时期的作品,画⾯中⼈物没有被彻底解构,保留着具像的视觉效应。

但是,这时的画家深受⾮洲⽊雕⾯具等民间艺术品的影响,特别是在获得了宝贵的形式灵感启⽰后,潜移默化地构成了⽴体主义绘画的征兆与重要因素。

我们从画中沐浴的少⼥圆锥体的体态中,可以看到这种⽴体因素。

毕加索两幅画引发的儿童美术教育的思考毕加索是20世纪最杰出的艺术家之一,他的艺术作品对于儿童美术教育具有重要的启发意义。

他的两幅画作《争斗的公牛》和《坐着的女人》尤为引人注目。

这两幅作品不仅展现了毕加索独特的艺术风格,更在儿童美术教育中激发了孩子们对于艺术表达的兴趣和创造力。

本文将从这两幅画作入手,探讨毕加索的艺术风格对于儿童美术教育的启发和影响。

毕加索的《争斗的公牛》和《坐着的女人》展现了他独特的立体主义和抽象表现主义风格。

在《争斗的公牛》中,毕加索用几何图形和色彩的碎片化表达了公牛的形象,将传统的写实表现方法颠覆,呈现出抽象而具有力量感的形态。

而在《坐着的女人》中,毕加索更是将女性形象分割为各种几何形状,强调了画面的平面性和空间感。

这些独特的艺术形式和表现手法,为儿童美术教育带来了全新的启发。

儿童可以通过毕加索的作品,了解到艺术表达不仅限于传统的写实手法,还可以通过抽象和立体的形式来表现自己的想法和感受。

这对于培养儿童的创造力和想象力具有重要意义。

毕加索的画作也为儿童美术教育提供了丰富的题材和表现形式。

《争斗的公牛》和《坐着的女人》中的形象多样而丰富,可以激发孩子们对于不同主题和题材的兴趣。

通过模仿毕加索的作品,儿童可以学习到用简单的几何图形和色彩来表现复杂的形象,激发他们对于绘画的热爱和独特的表现欲望。

毕加索的作品也可以激发儿童对于不同文化和艺术风格的认识和理解,帮助他们建立更加开放和包容的艺术观念。

毕加索的艺术创作也为儿童美术教育提供了丰富的学习资源和案例。

通过学习毕加索的作品,儿童可以了解艺术家的创作过程和背后的艺术理念,帮助他们培养对于艺术的专业素养和认知能力。

毕加索的作品也可以作为教学案例,帮助儿童学习到不同的绘画技巧和表现手法,拓展他们的艺术视野和思维方式。

这些都对于培养儿童的审美能力和专业素养具有重要的促进作用。

毕加索的两幅画作《争斗的公牛》和《坐着的女人》展现了他独特的艺术风格和表现手法,为儿童美术教育提供了重要的启发和影响。

史上最全毕加索作品全赏析毕加索(Pablo Picasso,1881年10月25日-1973年4月8日),西班牙画家、雕塑家。

现代艺术的创始人,西方现代派绘画的主要代表。

毕加索的作品通常被分为9个时期。

时期的名称尚有争议,大致是“蓝色时期”(1901年~1904年)、“粉红色时期”(1904年~1906年)、“立体主义时期”(1917年~1924年)“晚期”(1912年~1972年)。

毕加索是一位真正的天才。

20世纪正是属于毕加索的世纪。

他在这个多变的世纪之始从西班牙来到当时的世界艺术之都巴黎,开始他一生辉煌艺术的发现之旅。

在20世纪,没有一位艺术家能像毕加索一样,画风多变而人尽皆知。

毕加索的盛名,不仅因他成名甚早和《亚威农的少女们》、《格尔尼卡》等传世杰作,更因他丰沛的创造力和多姿多彩的生活,他留下了大量多层面的艺术作品。

毕加索完成的作品统计约多达六万到八万件,在绘画、素描之外,也包括雕刻、陶器、版画、舞台服装等造型表现。

在毕加索1973年过世之后,世界各大美术馆不断推出有关他的各类不同性质的回顾展,有关毕加索的话题不断,而且常常带有新的论点,仿佛他还活在人间。

毕加索绘画的主要趋势是丰富的造型手段,即空间、色彩与线的运用。

30岁以后毕加索进入一个又一个不安分的探索时期,他的作品和他的生活一样没有丝毫的统一,连续和稳定。

他没有固定的主意,而且花样繁多,或激昂或狂躁,或可亲或可憎,或诚挚或装假,变化无常不可捉摸,但他永远忠于的是——自由。

世界上从来没有一位画家像毕加索那样以惊人的坦诚之心和天真无邪的创造力,以完全彻底的自由任意重造世界,随心所欲地行使他的威力。

他不要规定,不要偏见,什么都不要,又什么都想要去创造。

他在艺术历程上没有规律可循,从自然主义到表现主义,从古典主义到浪漫主义,然后又回到现实主义。

从具体到抽象,来来去去,他反对一切束缚和宇宙间所有神圣的看法,只有绝对自由才适合他。

梦西班牙毕加索布上油画纵130×横97厘米私人藏创作《梦》之前,47 岁的毕加索与一位长着一头金发、体态丰满、容貌美丽的17 岁少女初次相遇,从此,这位妙龄少女便成了毕加索的热恋情人和专职绘画、雕塑模特儿。

格尔尼卡作品赏析《格尔尼卡》是西班牙立体主义画家帕勃洛·鲁伊斯·毕加索于20世纪30年创作的一幅巨型油画,该画是以法西斯纳粹轰炸西班牙北部巴斯克的重镇格尔尼卡、杀害无辜的事件为背景创作的一幅画。

整幅画由黑、白与灰色三种色调构成,给人一种说不出的压抑与沉闷,好似有一种魔力,让一颗浮躁的心开始平静下来,融入到画的世界中去。

此画结合立体主义、超现实主义风格,表现痛苦、受难和兽性:画中右边有一个妇女举手从着火的屋上掉下来,另一个妇女拖着畸形的腿冲向画中心;左边一个母亲抱着她已死的孩子;地上有一个战士的尸体,他一只断了的手上握着断剑,剑旁是一朵正在生长着的鲜花。

全画用黑、白与灰色画成。

这幅画描绘了西班牙小镇格尔尼卡遭德军飞机轰炸后的惨状。

《格尔尼卡》形象地描绘了西班牙小镇格尔尼卡遭德军飞机轰炸后的惨状,表达了毕加索对战争的厌恶和对无辜人民及伤亡士兵的同情与哀悼。

画是支离破碎,拼凑而成的,十分杂乱。

人物形象和动物形象是不完整的,但这似乎与狂轰滥炸时居民四散奔逃、惊恐万状的混乱气氛相一致,也正因这种扭曲和重组,使人对死亡的恐惧感同身受、悲从中来。

画中有如炼狱般的惨状:哀嚎的丧子之母、遍体鳞伤的妇人、英勇牺牲的士兵、惊惶失措的人畜、着火的房屋、神情淡然的公牛,更加反衬了这一惨状。

这一切都以无声似有声的方式控诉着战争的残暴。

作品以画笔的强音奏出了悲怆曲,时而紧凑,时而舒缓。

人们透过它看到了挖苦与怜悯,悲剧与诙谐,还有生命的颤动与死亡的静止。

唯有面对着死亡的人,才能真正明白死亡的恐惧。

我在仔细欣赏了《格尔尼卡》之后,心中也充满了悲伤,仿佛自己真的置身于那个可怕的场景。

也许这就是毕加索能够永垂不朽的神奇魁力。

毕加索的呐喊的绘画语言分析

《呐喊》(挪威语skrik,也译作《尖叫》,作于1893年),

作品一样,他一共画了四个不同版本的《呐喊》。

令人震颤的、色彩混淆的天与河、漫延到天际的无止境的道路,一个骷髅一般的人,双手放在耳朵上,声嘶力竭地大声尖叫,好像一个人的梦魇。

1893年创作的《呐喊》通常被认为是第一幅表现主义画作,也是蒙克“灵魂作画”这一概念最极端的体现。

表现情绪的途径更多依赖了绘画时的力度,颜色与线条大胆的运用令人震撼。

画中强烈失真变形的人物形象,血红的背景、动荡的线条是不可能取自于现实世界的——它来自于蒙克自己的“心里的地狱”,表达的是人类心灵深处那种无可救赎的绝望和不安,主题的深刻永恒强烈刺激着观众的视觉神经。

更不可思议的是,这幅作品似乎是对当今现代社会中人类的精神信仰状况的一种预言性的描述。

毕加索永恒之心赏析此件毕加索永恒之心(Princess of Giant)是为毕加索晚年的著名画作《永恒之心》创作的一幅画作,作品描绘了他在自己创作初期的绘画风格,主要是以抽象为主。

《永恒之心》由两部分组成:一部分是以毕加索早年创作过的以蓝色为主基调的肖像画《圣母玛利亚》,画面中间的蓝色部分则是毕加索用来描绘人体和花图案的作品《大卫之眼》。

另一部分是用来描绘人物肖像(如肖像《亚维农与维纳斯》)和抽象画《女神头像》来表现毕加索晚年时期的绘画风格和形象。

这些画作在整体上呈现出一种浑然一体、浑然天成的状态,人物与自然界自然万物之间紧密相连而又相互关联、相得益彰。

作为毕加索作品中最具代表性的一幅作品,《永恒之心》中既有充满生机的少女群像;也有充满生气的大卫与女神头像;更有象征着宇宙大爆炸和人生最终极境界的永恒之心《女神头像》!这幅画作中最吸引人眼球的是左侧那幅充满着无限生机而又无限创造力和生命活力的肖像。

其中一组肖像中既有动态、也有静态之分,但画面中人的表情与动作却非常丰富,每一帧画面都充满了无限生机……毕加索为何会得到如此多人的喜爱?这位“印象派之王”又有着怎样超凡脱俗的创作之道?一、画室一角毕加索和母亲安利莎都来自法国的一个艺术世家。

安利莎的父亲在一家酒店里做了酒店经营者。

安利莎的母亲是毕加索的表姐妹,虽然毕加索还是名小学生,但从小也有一份令人艳羡的工作在等着她。

毕加索也是安利莎最喜欢的学生之一。

安利莎从小就非常喜欢画画,尤其是对人物肖像非常感兴趣。

安利莎说:“我父亲总是喜欢为我画肖像,他经常会画上几十幅肖像画。

”1880年毕加索13岁,他从巴黎的美术学校毕业后即进入位于巴黎近郊圣·皮卡迪利一家豪华餐厅当学徒。

1882年2月15日成为餐厅中第五个正式员工,并在1884年6月10日被法国当局驱逐出境。

”二、绘画风格毕加索的绘画作品总是带有一种冷静的气质。

他的绘画风格总是在宁静之中透着生机,在他的作品中,似乎能看到一种超然从容、不疾不徐、如春风化雨般挥洒自如、又似乎能在其中感受到某种禅意。

怎么赏析毕加索的画毕加索(Pablo Picasso)是20世纪最具影响力的艺术家之一,他的作品涵盖了绘画、雕塑、版画、陶瓷等多个领域。

他以其独特的风格和创新的技巧成为了现代艺术的先驱者。

在他的艺术生涯中,毕加索创作了许多著名的作品,其中一些被认为是他最杰出的作品之一。

要赏析毕加索的画作,首先要了解他的艺术风格和创作背景。

毕加索的艺术风格经历了多个阶段,从早期的蓝色时期到玫瑰时期,再到立体主义和抽象主义阶段。

他的作品通常以几何图形和多重视角来表现形象,同时运用了大胆的色彩和线条。

毕加索的作品常常表现出对人物、静物和风景的独特诠释,同时也反映了他对当时社会和政治问题的关注。

在赏析毕加索的画作时,观众应该注意作品的主题和表现手法。

毕加索的作品常常表现出对人物和事物的重新诠释,他通过独特的视角和构图来呈现出对现实的重新理解。

例如,他的《亚维农的少女》以几何图形和鲜艳的色彩来表现出对少女形象的重新演绎,同时也展现了对当地风土人情的理解。

观众可以通过细致的观察和深入的思考来理解作品背后的意义和情感。

此外,观众还应该关注毕加索的艺术技巧和表现手法。

毕加索在绘画中常常运用大胆的色彩和线条,同时也善于运用光影和立体效果来表现形象。

他的作品常常呈现出对形式和空间的独特理解,观众可以通过对作品细节的观察来欣赏他的艺术技巧和创作手法。

在赏析毕加索的画作时,观众也可以从作品背后的文化和历史背景来理解其意义。

毕加索的作品常常反映了当时社会和政治环境的变化,他通过艺术来表达对战争、贫困和不公正的关注。

观众可以通过作品的题材和风格来理解其背后的文化内涵,同时也可以从作品中感受到艺术家对时代的思考和反思。

总的来说,赏析毕加索的画作需要观众对其艺术风格、表现手法和文化背景有深入的了解和思考。

通过对作品细节的观察和对艺术家创作背后的思考,观众可以更好地理解和欣赏毕加索的作品,同时也可以从中获得对艺术和人生的启发和感悟。

毕加索的作品不仅是艺术的表现,更是对人类生活和情感的诠释,通过赏析他的作品,观众可以更好地理解艺术的力量和魅力。