《毕加索不同时代的绘画作品》

- 格式:ppt

- 大小:1.75 MB

- 文档页数:18

毕加索立体主义时期绘画作品的表现形式及影响立体主义,也被称作为“立方主义”,是20 世纪最有影响力的艺术风格之一,毕加索主张通过解析重构和错位等形式来表达艺术家的个人意志,立体主义和立方主义中的“立体”和“立方”并不是指传统意义上的体积感和纵深感,而是运用一定的绘画手法将对象做出改造。

它不限于一个固定的角度,而是把多种视角的画面进行结合,形成一个包含原对象的诸多元素和成分的全新对象。

立体主义从根本上打破了长期以来的艺术倾向,试图在二维的画布上从固定的视角创造真实的三维空间的幻觉,强调画布的二维性质,而不是创造深度的幻觉。

这种绘画方式并没有使用透视法,而是以不同的方式通过对色调(光和影)的运用,将物体分解成不同的平面,在同一时间、同一空间中展示不同的视角,既暗示了它们的三维形态,又指向了画布的二维平面。

一、毕加索立体主义风格的形成巴勃罗·毕加索(1881—1973)出生于西班牙的牙马拉加,天才、任性、高产等词可以用来形容他的一生。

他在绘画的方式上自始至终追求新鲜事物,不断地突破自我和传统理念。

毕加索的艺术生涯长达79 年,他在绘画、雕塑、陶瓷、诗歌、写作等多个方面都取得了显著的成就,成为了20 世纪最著名的艺术家之一。

毕加索的创作风格在他的一生中经历了数次改变,他常在“蜕变”中寻求创新,这种蜕变即融合,他经常把各种绘画理念、手法、风格掰开揉碎再进行融合。

立体主义起源于1905 年,由巴勃罗·毕加索开创,在西方现代艺术中,它作为一个引起了重大影响的运动和画派,带领许多艺术家从传统的透视画法转变到了一种全新的绘画风格。

但立体主义的产生并非偶然,更多的是必然结果下的产物。

一是受到当时社会客观因素的发展的影响,人们开始去透过表面,去描绘肉眼未必能够看见的东西,艺术不再照搬照抄现实事物,而是去发现所描绘的物体的本质,借助这种洞察力来获取对物体的真实情况的掌握。

二是摄影技术的不断进步迫使绘画风格开始变化,毕加索在这个时期很自如地运用了摄影的多种曝光,把不同时刻、不同地点的对象聚集到一起,引发自身对时间、空间的思考,这一特征在之后作品中也有体现。

浅析毕加索“粉红色”时期绘画的特点毕加索是20世纪最有影响力的艺术家之一,他的艺术生涯经历了不同的风格阶段,其中“粉红色”时期是他艺术创作中的重要阶段之一。

这一时期的作品呈现出明亮的色彩和充满活力的笔触,描绘了他在生活中所见所感,具有独特的艺术特点。

毕加索“粉红色”时期的绘画作品充满了生活的喜悦和温馨情感。

毕加索在这一时期着重表现了生活中的欢乐和幸福,他通过绘画捕捉了周围环境中的朴实和真情实感,勾勒出了一幅幅充满人性的画面。

这些画作中常常描绘了快乐的家庭场景、欢乐的舞蹈和愉悦的社交活动,展现了他对生活的热爱和对美好的追求。

这些作品中所体现的情感和情感表达,使得毕加索的画作在观众中引起了共鸣,成为了他艺术生涯中的一大亮点。

粉红色时期的毕加索作品在色彩运用上表现出了独特的特点。

他运用了丰富的粉红色调和鲜艳的明亮色彩,给观众带来了一种清新明快的感觉。

这些色彩的运用使得他的画作在视觉上极具冲击力,给人以愉悦的感受。

毕加索在绘画中运用了轻快和生动的笔触,形成了独特的绘画风格。

他以简洁的线条描绘了形体,运用了丰富的层次和斑斓的色彩,创造出了鲜明的对比和丰富的画面效果。

这种独特的色彩运用和笔触技法,突出了他在艺术表现上的独特性,成为了他“粉红色”时期作品的显著特点。

毕加索“粉红色”时期的绘画作品还表现出了对于社会现实和女性形象的关注。

他的画作中常常出现女性形象,他通过女性的形象来表达对于女性的敬重和对于人性的热爱。

在这些画作中,毕加索画出了许许多多不同的女性形象,有的是活泼可爱的年轻女孩,有的是成熟优雅的女性,有的是朴实善良的母亲,这些女性形象都展现了自信和快乐的状态,赋予了女性以积极向上的形象。

毕加索在作品中也通过对于社会生活的描绘表现了对于社会现实的关注,他在画作中把目光聚焦到了社交活动、日常生活和人际关系等方面,创造出了一种有益于社会的美好形象,为观众呈现出了一个积极向上的社会风貌。

毕加索“粉红色”时期的绘画作品还展现出了对于艺术表现形式的不断探索和创新。

2020-08文艺生活LITERATURE LIFE浅谈毕加索的艺术创作———以《格尔尼卡》为例孙梓钧(中国美术学院,浙江杭州310002)摘要:在艺术史中,以战争为主题的绘画作品其实并不少见,但《格尔尼卡》却因为它密码般的抽象形象和极具张力的画面情绪深深的吸引着观众。

作为一幅著名的超现实主义作品,《格尔尼卡》一直被评论为历史上最活跃和最有力的反战绘画之一。

本文将《格尔尼卡》与格吕内瓦尔德的《伊森海姆多面折叠祭坛画》以及鲁本斯《战争的恐怖》进行对比,试分析毕加索《格尔尼卡》构图的灵感来源。

关键词:毕加索;格尔尼卡;灵感来源中图分类号:J205文献标识码:A文章编号:1005-5312(2020)23-0071-01DOI:10.12228/j.issn.1005-5312.2020.23.049格尔尼卡本是西班牙中北部的一个小镇,在1937年4月的西班牙内战中,纳粹德国空军轰炸了该镇,这个事件激发毕加索创作了其最负盛名的作品———《格尔尼卡》。

其实早在着手创作《格尔尼卡》之前,画家就已经接受了西班牙政府的委托,为当年巴黎世界博览会中的西班牙馆创作一幅大型壁画。

格尔尼卡事件的爆发令毕加索非常愤慨,于是他停下了早先构思的讲述其画室中往来艺术家的主题,决定就此次战争为题进行创作。

《格尔尼卡》是毕加索创作生涯中体量最大的一幅作品,虽然在画面中并未出现战争轰炸的具体场景,但站在作品前扑面而来的属于战争的恐怖气息却强烈的感染着观看者。

我们可以看到,整个画面呈现着恐慌与动乱,即使从未受到过艺术训练的观众也能清晰感知到《格尔尼卡》传达出的紧张情绪。

这并不是偶然成之,而是来自于作者巧妙的画面经营。

画面中共出现了9个形象,每个角色表面上毫似乎无关联,类似拼贴画的风格手法,看似混乱且难以理解,但似曾相识的观赏感受却隐隐透露了一些神秘的线索。

我们可以看到在宗教题材的祭坛画中,出于实用目的,两翼木板可以向中间折叠,便于保存和使用。

![[小学教育]毕加索一生中画法和风格几经变化](https://uimg.taocdn.com/5770cdc477eeaeaad1f34693daef5ef7ba0d12f5.webp)

他一生中画法和风格几经变化:第一时期是:"蓝色时期";第二时期是:"玫瑰红时期";第三时期是:"黑人时期";第四时期是:"立体主义时期",分成分解和综合两种形式;第五时期是:"古典主义时期";第六时期是:"超现实主义时期";最后是"抽象主义时期"。

毕加索一生是个不断变化艺术手法的探求者,印象派、后期印象派、野兽的艺术手法都被他汲取改造为自己的风格。

他的才能在于,他的各种变异风格中,都保持自己粗犷刚劲的个性,而且在各种手法的使用中,都能达到内部的统一与和谐。

他有过登峰造极的境界,他的作品不论是陶瓷、版画、绘画、雕刻都如童稚般的游戏。

帕布洛·毕加索1881年生于马拉加。

尽管从半个世纪以来,毕加索参加了法国绘画的一切冒险,他终归还是西班牙人。

在其思想,秉性中带着奢侈,悲惨和沉重的西班传统。

他在自己的油画、雕塑、版画和陶器中挥霍着它,但却从未用竭,这点是非常显著的。

但是谁要想在他的作品、词汇、章法、主题中单单找出这个混合的、豪华的、以东方文明的神话和形式、原始的手法、和布匿的模糊影响养育出的西班牙来,那将是一种追求系统化的妄想。

对其天分的形成起过最重要作用的是贡哥拉和戈雅的西班牙,高迪的巴洛克建筑的西班牙,卡塔卢西亚的无政府主义和造反主义,是极为特殊、热情,具有破坏性的剧烈,狂热的西班牙。

不管怎么说,没有一个在法国生活和工作的外国画家比他更多地消融于法国风俗精神之中,也没有一个能证明自己比他更忠实于根。

在毕加索身上,一切都是矛盾:他的生活、他的特点、他的作品。

毕加索的父亲若泽·卢依兹·索拉斯柯是巴斯克人,图画教员。

母亲玛丽亚·毕加索是马略尔卡人,祖籍热那亚。

当别的孩子还在玩玻璃球的时候,毕加索已经画出完全可以放到博物馆里展出的画了。

浅析毕加索“粉红色”时期绘画的特点【摘要】毕加索的“粉红色”时期绘画以色彩明快鲜艳、主题多以女性、舞蹈和马匹为主、线条简洁而有力、形式主义风格的转变、透视和空间感的摒弃等特点而闻名。

这一时期的作品展现出了独特的艺术魅力,为毕加索后来的艺术发展奠定了基础,在现代艺术史上具有重要的地位。

毕加索在这一时期的作品中展现了对于形式和色彩的创新和表现力,使其成为了20世纪最重要的艺术家之一。

其“粉红色”时期绘画的特点也反映了当时的社会、文化和艺术氛围,具有深远的影响。

毕加索在这一时期的作品中不断探索和挑战传统绘画的表现方式,为现代艺术的发展开辟了新的领域。

【关键词】毕加索,粉红色时期,绘画,色彩,女性,舞蹈,马匹,线条,形式主义,透视,空间感,艺术魅力,基础,现代艺术史。

1. 引言1.1 介绍毕加索“粉红色”时期绘画毕加索的“粉红色”时期是指他在1904年至1906年期间创作的一系列作品。

这一时期的绘画风格与之前的蓝色时期形成鲜明的对比,充满活力和激情。

在这段时间里,毕加索的作品呈现出了一种独特的色彩明快鲜艳的特点,将粉红色作为主导色调。

这种色彩的运用为他的作品增添了一种柔和而充满浪漫主义气息的感觉。

除了色彩的特点外,在这一时期,毕加索的作品主题多以女性、舞蹈和马匹为主。

通过对这些主题的描绘,他展现了对生活和艺术的热情和激情,体现了他对现代主义和新艺术的追求。

毕加索在“粉红色”时期的绘画中采用了简洁而有力的线条,突出形式主义的风格,使作品更加抽象和简约。

毕加索在这一时期还摒弃了传统的透视和空间感,转而采用了扭曲和变形的手法,展现出了一种新颖的视觉效果。

这种特殊的表现方式为他后来的艺术探索奠定了基础,并在现代艺术史上占据了重要的地位。

毕加索的“粉红色”时期绘画展现出了独特的艺术魅力,为他的艺术发展开启了新的篇章。

2. 正文2.1 色彩明快鲜艳毕加索在“粉红色”时期的绘画作品中,色彩明快鲜艳是其中最显著的特点之一。

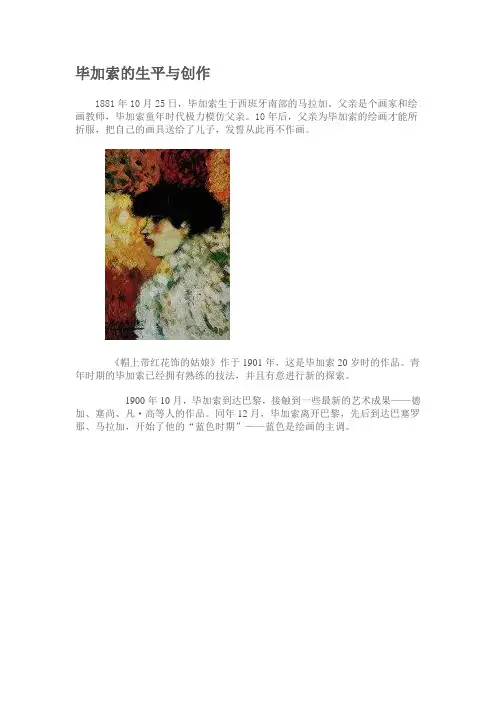

毕加索的生平与创作1881年10月25日,毕加索生于西班牙南部的马拉加。

父亲是个画家和绘画教师,毕加索童年时代极力模仿父亲。

10年后,父亲为毕加索的绘画才能所折服,把自己的画具送给了儿子,发誓从此再不作画。

《帽上带红花饰的姑娘》作于1901年,这是毕加索20岁时的作品。

青年时期的毕加索已经拥有熟练的技法,并且有意进行新的探索。

1900年10月,毕加索到达巴黎,接触到一些最新的艺术成果——德加、塞尚、凡·高等人的作品。

同年12月,毕加索离开巴黎,先后到达巴塞罗那、马拉加,开始了他的“蓝色时期”——蓝色是绘画的主调。

《两姐妹》作于1902年,是毕加索在巴塞罗那画的最有名的作品之一《人生》作于1903年,是毕加索“蓝色时期”的代表作1904年4月,毕加索离开巴塞罗那,定居巴黎,住在蒙马尔特区的一所公寓里,并与奥利维埃相识,与她共同生活了11年。

这时期粉红色成为他的作品主调,被称为“玫瑰红时期”,题材也变为描写马戏团的杂技演员。

《养猴子的杂技演员之家》作于1905年《站在球上的少女》作于1905年1907年《亚威农少女们》一画问世,这是一幅有重要意义的过度作品,毕加索开始注重物象的简练的形式因素,即结构的表现,这就是立体主义的开端。

《亚威农少女们》画中人物的形体被破坏,根据一种斜角结构重新安排,打乱了自然主义的全部原则,脸部不要求自然主义的写真,只是脸的符号和象征。

毕加索用此画推翻了几个世纪以来的传统画法,创造了一个概括“现代”的形象从1909年开始,毕加索更加深入地探索立体主义表现的可能性,画了一批立体主义的风景画和人物肖像,先是分析和肢解,而后是拼贴,被称作“分析立体主义”和“综合立体主义”。

《奥尔塔的工厂》画于1909年,毕加索把空间分解成许多几何形的体积,把物体分裂成基本的形状(例如立方体),并且不用传统的透视法《拿曼陀林的少女》画于1910年《昂布鲁瓦兹·沃拉尔肖像》画于1910年《吸烟的男人》画于1911年《扶手椅中的妇人》画于1913年《吉他》画于1913年1916年,毕加索协助俄国芭蕾舞团的巡回演出,两年后与芭蕾舞演员奥尔加·柯克洛娃结婚,1921年儿子降生,毕加索画了许多有明显古典风格特征的作品。

第二十一章卡夫卡与雕塑家1928年,毕加索为古罗马诗人狄比乌斯的《变形记》作了一套插画,人体的各种变形,蜷缩的,狂放的,扭曲的,都是受到沉重压迫的最底层人。

通过人的变形,我们看到的是时代的荒唐和社会的龌龊。

几乎同时,奥地利现代主义文学大师卡夫卡在十几年前发表的小说《变形记》也渐有影响;而到了二战后,卡夫卡在现代文学史上的地位已和毕加索在现代美术史上的地位一样,均是“一览众山小”的巅峰人物了。

卡夫卡的《变形记》因深刻揭示了社会的“异化”而成为西方现代文学的经典作品。

可见,艺术领域的不同,并不能阻止艺术大师的灵犀相通,他们都是苦难的承担者、人性的追求者和真理的殉道者。

巴尔扎克的小说《真相不明事件的首领》也是毕加索喜爱的篇章。

主人翁是一个疯子老画家,他为了达到他想像中的模特儿的完美形象,无数次地修改,未有穷期。

在他看来,这一堆颜料和线条才是最美的,它与现实中的模特儿并非一体,而是并存。

毕加索惊讶于巴尔扎克竟然提出了立体主义需要全力解决的相对真实问题。

他看到过罗丹的那一尊引起争论的雕塑《巴尔扎克》,他认为人们对它的抨击不是恶意的,就是无知的,他们不懂得罗丹,更不懂得巴尔扎克。

伏拉请毕加索为这篇小说插图,他专门给毕加索配备了一位版画家路易斯-福特,此人精于铜版加工。

福特高质量的配合,使毕加索如虎添翼,完成了历史上最伟大的版画,人们称之为“伏拉组画”。

“伏拉组画”一共五组:1.《雕塑家的工作室》,46幅;2.《提琴》,5幅;3.《牛头人身怪物》,11幅;4.《伦勃朗》,4幅;5.《瞎眼的牛头人身怪物》,4幅。

另外,还有各种题材的版画27幅。

这五组画中,牛头人身怪物非常值得注意,他是毕加索在这段时期里重点推出的对象,他对于理解作于1937年、被誉为20世纪最重要的油画作品的《格尔尼卡》,有着非同一般的意义。

牛头人身怪物是一个复杂的混合体,他的名字叫米诺托。

他是人,他具有人所具有的一切,七情六欲,喜怒哀乐。

人为什么会变成怪物呢?这里提出的是一个哲学命题:人本与异化。

毕加索作品大全及赏析毕加索(1881-1973),西班牙画家、雕塑家。

法国党员。

是现代艺术的创始人,西方现代派绘画的主要代表。

毕加索作品及赏析梦西班牙毕加索布上油画纵130某横97厘米私人藏创作《梦》之前,47 岁的毕加索与一位长着一头金发、体态丰满、容貌美丽的17 岁少女初次相遇,从此,这位妙龄少女便成了毕加索的热恋情人和专职绘画、雕塑模特儿。

在这一幅具有立体主义风格的作品中,画家既表现了少女肉体之美,也表现了他自己对精神和肉体完美结合的追求。

毕加索64岁时给她的生日贺信中说:“在这个世界上,与你相遇才是我生命的开始”。

这幅画作可以说是毕加索对灵与肉的最完美的体现。

画面用线条勾勒女人体轮廓,并置于红色背景之前,肢体没有做分解,只是稍稍夸张的划分。

色彩也极其单纯。

《梦》与《镜前的女人》属于毕加索立体派和新古典主义相结合的产物。

是形象极端自由性——线条和色彩自由组合的杰作。

用荣格的话说:“无意识的集合体。

”《梦》的少女为何是六个手指,谁能解答?生命西班牙毕加索布上油画纵197某横129厘米克里夫兰博物馆藏这是毕加索蓝色时期的代表作之一。

画面右侧一位怀抱婴儿的妇女,象征着生活的重负,母亲一脸沧桑,注视着面前的一对青年男女,她的形神憔悴,神情专注,目光严厉,好像有责备的意味。

左侧男女两人紧紧相依,比喻放纵的爱情,画家把这一对恋人处理为裸体形象,与右面那位着衣母亲形成对比。

男青年左手微微抬起,指向那位母亲,似乎对母子俩承受的巨大痛苦感到怀疑。

男子的形象在写生阶段还像画家自己,作品完成时却已变成好友卡洛斯·卡萨赫马斯的形象。

卡萨赫马斯是一位立志绘画艺术的青年,却在巴黎失恋自杀身亡。

毕加索一直怀念这位因失恋而自杀的好友,所以在画面上将他描绘为爱情的象征,右边那对母子则是母性的象征。

画面上还有两幅作品,女人的姿势都是缩成一团,两幅画,由两人到一人,刻画的都是在生活的重压下疲惫不堪的人们,从相依为命到孤苦无依的生活境遇。

毕加索和他的画毕加索(1881~1973)是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家,是20世纪最伟大的艺术天才,他的艺术生涯几乎贯穿其一生,作品风格丰富多样,后人用“毕加索永远是年轻的”的说法形容毕加索多变的艺术形式。

史学上不得不把他浩繁的作品分为不同的时期——早年的“蓝色时期”、“粉红色时期”、盛年的“黑人时期”、“分析和综合立体主义时期”(又称“立体主义时期”)、后来的“超现实主义时期”等等。

下面介绍毕加索不同时期的部分作品,供你欣赏。

一、蓝色时期1900年毕加索来到巴黎,并在1904年定居在那里。

这期间他的创作被称为"蓝色时期",是他第一次形成自己的风格。

这个时期作品背景蓝,人物蓝,头发、眉毛、眼睛皆蓝,蓝色主宰了他一切作品,背景简化(《熨烫衣服的人》),避开光感和深度的感觉,把人物结合成一种简单的图样,其中沉重,强烈而流动的线条,给人以不真实的、虚拟世界的印象(《两姐妹》)。

这种线条具有情感的重量。

画家后来的作品大多具有这种富于表现力的线条的特点。

这些特点是从观察人的动作和姿势中得到的。

这一时期也是毕加索对现实生活关注的时期,他还没有脱离普通群众太远去追求某些哲理性强于艺术性的表现。

那时候的蓝色,是贫穷和世纪末的象征,于是作品多表现一些贫困窘迫的下层人物,画中的人物形象消瘦而孤独。

至于为什么毕加索会采用蓝色作为主调,尚没有确定的说法。

一种说法认为是受法国画家莫奈和卡里埃的影响,认为这种色调加强了画面中的诗意成分。

另一种说法则认为,毕加索之所以偏爱蓝色是因为它代表着忧郁。

也就在那片单色的浅蓝、粉蓝、深蓝、湛蓝中,毕加索开始走上他的成功之路。

1、熨烫衣服的女人2、两姐妹3、一个盲人的早餐4、悲剧二、玫瑰红时期毕加索从后印象派色调的精细中重新发现形体上的大略简洁笔法,而这就是“玫瑰红时期”的典型画法。

1904年春,毕加索在巴黎蒙马尔特区永久地定居下来,随着他迁居巴黎、与菲尔南德·奥里威尔的同居,他的蓝色风格时期也宣告结束。

浅析毕加索“粉红色”时期绘画的特点作者:梁凌哲来源:《文艺生活·下旬刊》2019年第10期摘要:20世纪伟大的藝术天才毕加索一生都在创作绘画作品,后人把他的创作绘画时期分为五个阶段,分别是忧愁的蓝色时期、欢快的粉红色时期、黑人时期扣后来的立体主义时期以及超现实主义时期。

粉红色时期是引导毕加索进入立体派的关键。

文章通过浅析毕加索粉色时期的创作背景、绘画特点扣绘画作品,使后人对这位天才有更深的了解。

关键词:粉红色时期;明快;视觉;毕加索中图分类号:J114文献标识码:A文章编号:1005-5312 (2019) 30-0039-01毕加索的粉红色时期是1904-1906年,他的作品形式多样,内容丰富,具有独特性,毕加索是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家。

他一生创作的作品总计近37000件,是位多产画家。

在粉红色时期早期毕加索就有了自己的创作风格,形体上用简洁的笔法表现,柔和的粉红色开始成为主色调。

一、毕加索由蓝色时期变为粉红时期的原因(一)背景初到巴黎的毕加索,作品并不被当时的巴黎社会所认可,虽然毕加索当时的作品无论从哪个方面看都已经达到了一定高度,但与巴黎的其他艺术家相比就显得没那么有特点,如马蒂斯等。

当时的毕加索又缺乏家里人的资助,使得初到巴黎的他穷困又落魄。

再加之朋友的自杀让毕加索在痛苦中沉溺。

1904年毕加索住进了一处破旧的洗衣房,年轻美丽的奥莉薇走进毕加索的生命中,爱情滋润了毕加索那颗原本对生活无望、颓废的心灵,由忧郁蓝色为主调的作品也开始变成轻快明亮的粉红色。

自此毕加索的画面上展现了对青春与生活的美好憧憬,暖洋洋的粉红色调使毕加索的油画进入了新世界。

(二)绘画对象一心求变的毕加索喜欢把目光对准下层民众,所描绘的对象一般是街头流浪艺人、耍杂技人、女人为主。

毕加索使用明亮、欢快的粉红色来描绘这些人的生活状态。

毕加索能深刻体会下层贫苦人民的心理对其表示同情,因为爱情的滋补使毕加索重新燃起热情,所以描绘的对象即使是流浪汉、卖艺者这些为生活所迫的人以粉色调为主也变得不那么沉重,忧伤。

毕加索绘画作品的构成运用

毕加索嘞画儿,那可真是绝了!你看他嘞作品,构图啥子滴,简直是把传统艺术给翻了个底朝天。

要说构成运用嘛,他硬是整得巴巴适适嘞。

他嘞画儿里头,那些个形状哦,歪七扭八嘞,但又觉得特别和谐。

就像是咱们四川嘞山路,弯来弯去,但总能找到出路。

他把人物、静物这些都整得稀奇古怪,但你又觉得那就是它们本该有嘞样子。

颜色上嘞运用,也是大胆得很,红得鲜艳,蓝得深沉,绿得发亮,硬是看得人眼花缭乱,但又觉得特别安逸。

毕加索嘞画儿,不仅仅是画嘞那么简单,他更像是在跟我们摆龙门阵,讲些啥子故事、啥子情感。

他嘞每一笔,每一划,都是有灵魂嘞。

那些线条,就像是咱们四川嘞河流,曲曲折折,但又充满生机。

他嘞构成运用,也是独具匠心。

有时候,他硬是把一个东西画得四分五裂,但又觉得它们还是连在一起嘞。

这种手法,就像是咱们四川嘞火锅,各种食材混在一起,但各有各嘞味道,各有各嘞特色。

总的来说,毕加索嘞绘画作品,那真是构成运用嘞典范。

他嘞画儿,不仅仅是看嘞,更是要想嘞,要品嘞。

就像咱们四川嘞茶文化,不仅要喝,还要闻,还要品,才能体会出其中嘞韵味。

所以说,毕加索嘞画儿,那真是值得咱们好好琢磨、好好学习嘞。