毕加索的画

- 格式:docx

- 大小:13.11 KB

- 文档页数:2

毕加索《格尔尼卡》鉴赏《格尔尼卡》是西班牙画家毕加索于1937年所创作的油画作品。

这幅画以西班牙南部小城格尔尼卡的地中海沿岸为背景,反映了西班牙内战期间发生的一次空袭事件。

本文将针对该画作进行鉴赏。

首先,该画作的构图具有强烈的视觉冲击力。

画面分为三个部分,分别是中部的压垮了的马、左侧被烧毁的建筑和右侧被炸毁的房屋。

这三个部分几乎占满了整个画面,使得整个画面的色彩、线条和形状都非常饱和和强烈。

马的巨大和重量营造出的压迫感和震撼力,突显了时间、空间和存在的崩塌。

同时,三个部分中的每一块被强烈的对比和明暗处理所刻画的,透露出毕加索冷静的洞察力和烈士感。

其次,画面的色彩很明显地表达了作者对于社会的怒视。

画面主题和利用色彩之间的关系,构成了一种象征性意义上的表达。

“红”代表了人民的热情、心血和民族的热爱,而“蓝”则意味着冷漠、无情和纳粹主义的威胁。

画中素描的不完整性,以及人物的畸形化处理则让画面更加生动逼真,面对荒诞的暴力,更具有令人无法置信的沉重感。

此外,毕加索的画面处理模式也让这幅画作显得非常独特。

他在创作当时,尝试将传统绘画的技法和新兴的现代表现力相融合。

这幅画作运用扭曲、畸形、简化的线条和形状,将人物呈现得非常笼统,流露出作者对人类丑陋狰狞性格的探究。

这种出人意料的技法,在当时非常引人注目。

总之,《格尔尼卡》是毕加索政治和社会性巨作的高潮之一,反映了西班牙独享的珍贵文化遗产。

这幅画作是一个强烈的批判,以下垂暮的艺术家对于德国的纳粹主义和法西斯主义深感忧虑,希望能够揭示现实的原型,突显出我们时代的丑陋性质。

通过其复杂的结构和突出的象征性,毕加索将其观察和遭遇转化为破碎的世界乱象。

毕加索两幅画引发的儿童美术教育的思考【摘要】毕加索是20世纪最杰出的艺术家之一,他的两幅画作《坛》和《吉特牛》展现出抽象艺术的独特魅力,引发了儿童美术教育领域的思考。

毕加索的作品激发了儿童创作的想象力,让他们在自由表达中得到启发;同时也影响了儿童的审美观念,拓宽了他们对艺术的理解和欣赏。

这些作品在儿童美术教育中得到广泛应用,帮助培养了儿童的艺术修养和审美能力。

毕加索作品的教育意义在于激发了儿童对艺术的热爱和探索欲望,为他们的成长带来了积极的影响。

毕加索的作品为儿童美术教育带来了启示,长期影响了儿童的艺术修养和审美观念,为他们的全面发展和成长带来正面影响。

【关键词】毕加索,儿童美术教育,启发,想象力,审美观念,应用,艺术修养,教育意义,启示,影响,正面影响。

1. 引言1.1 背景介绍毕加索(Pablo Picasso)作为20世纪最伟大的艺术家之一,他的艺术作品对世界各地的艺术教育产生了深远的影响。

他创作的两幅著名画作《童子与鹰》和《鸽子》更是成为儿童美术教育的经典范例。

这两幅画作以简约而富有表现力的线条勾勒出形象,色彩鲜明而富有对比,给人以强烈的视觉冲击。

毕加索的作品不仅展现了他独特的艺术风格,更在儿童美术教育中发挥着重要作用。

他引领着儿童从传统观念中解放出来,鼓励他们大胆表现自己的想象力和创造力。

这种启发儿童创作的方式,激发了他们对于艺术的热情和兴趣。

通过毕加索作品的赏析和学习,儿童不仅可以培养审美观念,更可以提升艺术修养。

毕加索的作品在儿童美术教育中被广泛运用,成为教师们引导学生进行创作的重要素材。

他的作品不仅美轮美奂,更蕴含着深厚的文化内涵和艺术价值,对儿童的成长起着积极的引导作用。

1.2 毕加索两幅画的特点毕加索是20世纪著名的西班牙艺术家,被誉为现代艺术之父。

他的作品常常以抽象的形式表现,充满了几何图形和明快的色彩。

毕加索两幅著名的作品分别是《坛上的玫瑰》和《盒子与竹椅》。

《坛上的玫瑰》是一幅具有特色的抽象画,画面上充满了鲜明的色彩和强烈的对比。

毕加索《格尔尼卡》鉴赏毕加索《格尔尼卡》是20世纪最重要的艺术作品之一,它被认为是毕加索最伟大的杰作之一,也是西方现代艺术史上至关重要的作品之一。

这幅油画是毕加索在1937年为纪念西班牙内战中一场惨烈的空袭而创作的,它是一幅具有政治和社会意义的艺术作品,展现出了人类在战争和暴力中所遭受的痛苦和恐惧。

下面我们将对《格尔尼卡》进行详细的鉴赏和解析。

从艺术形式上看,毕加索的《格尔尼卡》采用了立体派的画法,这是他在二十世纪初所创立并发展起来的一种绘画风格。

这种风格以将物体拆分成几何形状、多角度的展现和重叠等特征而闻名,它打破了传统的透视法和色彩法则,使画面更具有凝练而又有力度的表现形式。

在《格尔尼卡》中,毕加索运用了这种立体派的画法,将惨烈的空袭场景呈现出来,画面上出现了一幅骑在马上的士兵、哭泣的母亲、受伤的儿童和惨白的死者等元素,这些元素被刻意的零散摆放在画面上,形成了一种混乱和痛苦的氛围。

通过这种立体派的手法,毕加索成功地表现出了战争所带来的无序和破坏。

从符号和象征意义上看,《格尔尼卡》中的每个元素都具有特定的象征意义,这些元素不仅仅是一种形式的表达,更是对于战争和暴力的深刻思考。

首先是中间的哭泣的母亲,她代表了母亲、家庭和爱的象征,她的哀伤和无奈也代表了整个国家和人民在战争中所面临的痛苦和绝望。

其次是骑马的士兵,他代表了暴力和战争,他的凶狠和威胁充分地表现了战争的残酷和毁灭。

最后是受伤的儿童和惨白的死者,他们代表了无辜的生命和战争的受害者,他们的悲惨和悲伤使整幅画充满了悲悯和忧伤。

通过对这些符号和象征的运用,毕加索成功地传达了他对于战争和暴力的深刻反思和批判。

从整体氛围和情绪上看,《格尔尼卡》充满了悲悯和忧伤的情感,它通过画面上的混乱和痛苦的元素来表现出战争所带来的痛苦和破坏。

整幅画面的色调以黑、白、灰为主,这种冷色调不仅加强了画面的压抑和沉重感,更使画面中的痛苦和绝望更加突出。

毕加索还在画面的左上角加入了一盏明亮的灯,它代表了希望和光明,是对于战争和暴力的一种抗争和宣示。

你知道毕加索那⼗幅画作是最贵的吗?毕加索是当代西⽅最有创造性和影响最深远的艺术家,他和他的画在世界艺术史上占据了不朽的地位。

毕加索也是位多产画家,据统计,他的作品总计近 37000 件,包括:油画1885 幅,素描7089 幅,版画20000 幅,平版画6121幅。

可你知道他最贵的⼗幅画是⼗幅画吗?NO1、1.79亿美元《阿尔及尔的⼥⼈》2015年5⽉11⽇,美国纽约佳⼠得拍卖会上,西班⽛画家巴勃罗·毕加索的油画作品《阿尔及尔的⼥⼈(O版)》以超过1.79亿美元价格成交。

阿尔及尔⼥⼈是西班⽛画家毕加索创作的系列油画,总共创作了15幅名为《阿尔及尔⼥⼈》的油画,并从A到O分别为它们进⾏编号,O版是该系列的最后⼀幅。

《阿尔及尔⼥⼈》是他根据德拉克罗⽡同名画作绘就的。

毕加索的情⼈弗朗索⽡斯·吉洛曾在她1964年出版的回忆录中描述了艺术家创作的情形:毕加索常同她讲起他改编《阿尔及尔⼥⼈》的事,⼤概每个⽉都会带她到卢浮宫⼀次去研究原画。

经过两个⽉间成百次的纸本探索和14幅其他油画作品的铺垫,《阿尔及尔⼥⼈》在1955年2⽉创作完成。

NO2、1.55亿美元《梦》2013年,美国顶级艺术藏家史蒂夫-科恩(Steve A. Cohen )从拉斯维加斯⼤富豪、赌场⼤亨史蒂夫-韦恩( Steve Wynn)那购买了毕加索1932年创作的情⼈肖像画《梦》(Le Rêve)。

作品成交价⾼达1.55亿美元。

1927年,47岁的毕加索与长着⼀头⾦发,体态丰美的17岁少⼥初次相遇,从此,这位少⼥便⼀直成为毕加索绘画和雕刻的模特⼉。

《梦》这幅画作于1932年,可以说是毕加索对精神与⾁体的爱的最完美的体现。

1935年毕加索的第⼀段婚姻⾛到了尽头,其中⼀部分原因也是妻⼦⽆法忍受他和情⼈玛丽.特雷丝亲昵关系。

玛丽.特雷丝就是这幅《梦》的主⾓,在⼀画作中可以窥探端倪。

《梦》它描绘的情欲是畸变的,也是毕加索将地下恋情公布于众的独特⽅式。

世界名画《和平鸽》的创作者是毕加索(2) 关于《瓶⼦、玻璃杯和⼩提琴》 1912年起,毕加索转向其“综合⽴体主义”风格的绘画实验。

他开始以拼贴的⼿法进⾏创作。

这幅题为《瓶⼦、玻璃杯和⼩提琴》的作品,清楚地显⽰了这种新风格。

在这幅画上,我们可分辨出⼏个基于普通现实物象的图形:⼀个瓶⼦、⼀只玻璃杯和⼀把⼩提琴。

它们都是以剪贴的报纸来表现的。

在这⾥,画家所关注的焦点,其实仍然是基本形式的问题。

但是,这个问题此时却是以⼀种全新的态度来对待。

在分析⽴体主义的作品中,物象被缩减到其基本原素,即被分解为许多的⼩块⾯。

毕加索以这些块⾯为构成要素,在画中组建了物象与空间的新秩序。

他通过并置和连接那些笔触短促⽽奔放的块⾯,获得⼀种明晰剔透的画⾯结构,反映了某种严格⽽理性的作画程序。

⽽如今,在综合⽴体主义的作品上,他所采取的恰是正好相反的程序。

他不再以现实物象为起点,将物象朝着基本原素去分解,⽽是以基本原素为起点,将基本的形状及块⾯转化为客观物象的图形。

这就是说,他在表现出瓶⼦、杯⼦及提琴之前,就已经把⼀个抽象的画⾯结构,组织和安排妥当了。

通过对涂绘及笔触的舍弃,他甚⾄获得⼀种更为客观的真实。

他采⽤报纸、墙纸、⽊纹纸,以及其他类似的材料,拼贴出不同形状的块⾯。

这些块⾯,⼀⽅⾯显⽰着画以外的那个世界,另⼀⽅⾯则以其有机的组合⽽显⽰出画的⾃⾝世界的统⼀性和独⽴性。

难怪他的画商及好友卡恩维勒会如此地评价他:“即使没有摆弄画笔的本领,他也能搞出绝佳的作品。

”在这幅拼贴的画上,左边的⼀块报纸表⽰⼀只瓶⼦,那块印有⽊纹的纸,则代表着⼀把提琴。

⽽⼏根⽤⽊炭笔勾画的坚挺的线条,则使这种转换得以实现,并且将那些不相⼲的拼贴材料,纳⼊⼀个有机的统⼀体中。

这种拼贴的艺术语⾔,可谓⽴体派绘画的主要标志。

毕加索曾说:“即使从美学⾓度来说⼈们也可以偏爱⽴体主义。

但纸粘贴才是我们发现的真正核⼼。

”在这种拼贴语⾔的运⽤中,毕加索显然⽐别的⽴体派画家(如布拉克、格⾥斯等)更为⼤胆和富于幻想。

毕加索

及其代表作

毕加索简介

巴勃罗·毕加索(1881年~1973年)出生在西班牙,长期在法国进行艺术创造活动。

是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家之一,立体画派创始人,他和他的画在世界艺术史上占据了不朽的地位。

毕加索是位多产画家。

据统计,他的作品总计近37000 件,包括:油画1885 幅,素描7089 幅,版画20000 幅,平版画6121幅。

他对二十世纪的艺术史有着浓墨重彩的一笔,人们称他为“人类艺术史上罕见的天才”。

在西班牙内战和纳粹占领法国期间,毕加索坚定地站在民主和进步势力一边,积极参与反法西斯斗争。

(1900—1903年)

(1900—1903年)

(1900—1903年)

(1900—1903年)

(1900—1903年)

(1900—1903年)

(1904—1906年粉红色时期)

1905年创作《拿烟斗的男孩》并被慈善

家约翰·海惠特尼女士以3万美元重金购得;

最后在伦敦举行的苏富比拍卖会上以

1.0416亿美元的天价被德国的犹太富商格

奥尔格先生收藏

(1904—1906年粉红色时期)

玫瑰时期(1904—1906年粉红色时期)

立体风格代表作

毕加索自画像

毕加索赠张大千作品。

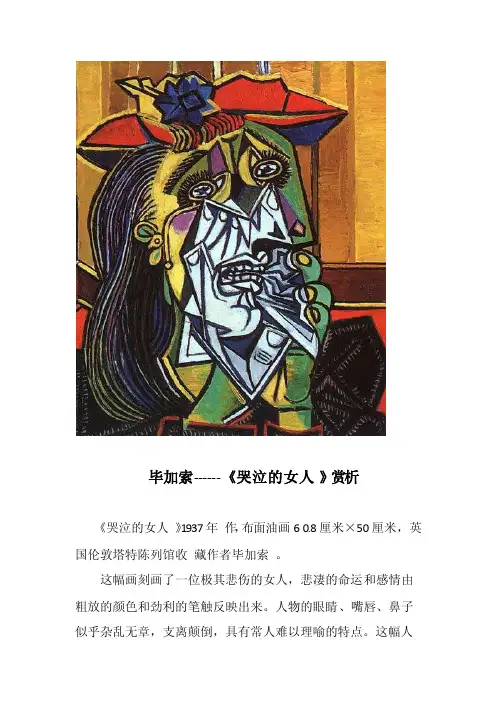

毕加索------《哭泣的女人》赏析《哭泣的女人》1937年作,布面油画60.8厘米×50厘米,英国伦敦塔特陈列馆收藏作者毕加索。

这幅画刻画了一位极其悲伤的女人,悲凄的命运和感情由粗放的颜色和劲利的笔触反映出来。

人物的眼睛、嘴唇、鼻子似乎杂乱无章,支离颠倒,具有常人难以理喻的特点。

这幅人物画是毕加索不朽巨作之一,女人脸部扭曲和断裂的方式是立体派手法的一个发展。

《哭泣的女人》是毕加索于现代派艺术中最具先验性效应和性格特征的杰出肖像作品,是立体派理念的一个发展,他在艺术里果断地把丑化为美,同时又在现实中义无反顾地使美向丑沉沦。

《哭泣的女人》,也是毕加索后期畸形女人作品中最动人的一幅。

有人说,他把自己给了魔鬼,把画笔给了上帝,而对于这一幅作品,他把痛苦给了女人,这个女人,就是朵拉·玛尔。

毕加索仅以一些散乱而紧凑的线条、剧烈变化着的粗犷的颜色和挺直有力的笔触轻而易举地表现出来。

女人的面部因无法控制的情绪而痉挛,悲愤的大眼和前额颠倒支离,眼睫毛是齿轮般的,眉毛是倒悬的锯齿般的,特别是那引人注目的嘴唇和牙齿之间凄凉的蓝白色域上,由于悲伤而破碎;她面色忽黄忽紫,浸透着墨绿的苦涩;她长着钢丝般的头发,头顶的帽子红得让人心焦;她用手撕着自己的脸,泪如雨注,声嘶力竭地放声大哭,哭得使人心烦意乱。

扭曲和断裂的,不只是一种线条的表现方式,更是极度痛苦的心灵。

多拉·玛尔(Dora Maar)是著名的摄影师,她与毕加索之间保持了长达9年的情人关系。

多拉·马尔有时被人称为“哭泣的女人”。

她一直被认为是毕加索众多长期情妇中最扑朔迷离的一个女人. 自1936年起,多拉与毕加索同居了近十年。

在遇见毕加索以前,她曾是一名专业摄影师,活跃在超现实主义者的圈子内,在与他分手后,她花了近二十年时间孜孜不倦地追求当一名职业画家。

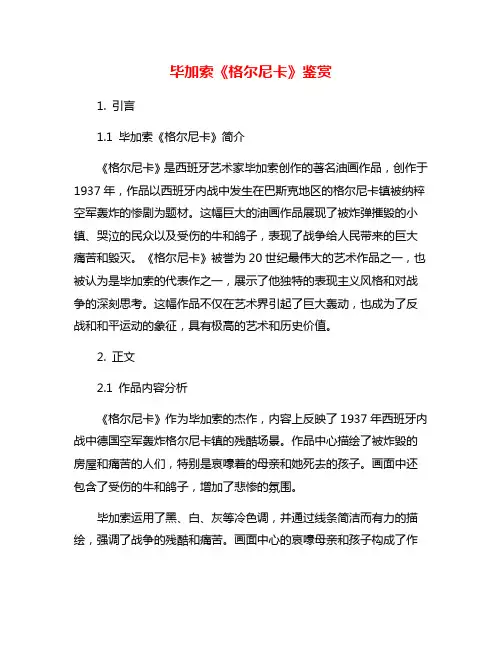

毕加索《格尔尼卡》鉴赏1. 引言1.1 毕加索《格尔尼卡》简介《格尔尼卡》是西班牙艺术家毕加索创作的著名油画作品,创作于1937年,作品以西班牙内战中发生在巴斯克地区的格尔尼卡镇被纳粹空军轰炸的惨剧为题材。

这幅巨大的油画作品展现了被炸弹摧毁的小镇、哭泣的民众以及受伤的牛和鸽子,表现了战争给人民带来的巨大痛苦和毁灭。

《格尔尼卡》被誉为20世纪最伟大的艺术作品之一,也被认为是毕加索的代表作之一,展示了他独特的表现主义风格和对战争的深刻思考。

这幅作品不仅在艺术界引起了巨大轰动,也成为了反战和和平运动的象征,具有极高的艺术和历史价值。

2. 正文2.1 作品内容分析《格尔尼卡》作为毕加索的杰作,内容上反映了1937年西班牙内战中德国空军轰炸格尔尼卡镇的残酷场景。

作品中心描绘了被炸毁的房屋和痛苦的人们,特别是哀嚎着的母亲和她死去的孩子。

画面中还包含了受伤的牛和鸽子,增加了悲惨的氛围。

毕加索运用了黑、白、灰等冷色调,并通过线条简洁而有力的描绘,强调了战争的残酷和痛苦。

画面中心的哀嚎母亲和孩子构成了作品的核心,他们的姿态和表情都充满了绝望和悲伤。

母亲的眼神充满了痛苦和无助,而孩子则显得柔弱而无助。

整幅作品给人一种压抑和沉重的感觉,毕加索通过简洁而有力的表现方式,将战争的残酷和无情展现得淋漓尽致。

作品中的每一个细节都充满了深刻的悲剧元素,引起观者对于战争的深思和反思。

毕加索通过《格尔尼卡》这幅作品,呼吁人们停止战争,珍爱和平。

2.2 艺术风格特点分析:在毕加索的作品《格尔尼卡》中,我们可以清晰地看到他独特的艺术风格特点。

毕加索在这幅作品中运用了明显的立体主义风格,通过将人物、动物和建筑拆解重组,呈现出多角度的视觉效果。

这种不同于传统写实主义的表现方式,让人感受到作品中的形式和空间的多样性。

毕加索在《格尔尼卡》中运用了鲜明的色彩对比,例如黑白与红色的激烈对比,以及冷暖色调的巧妙搭配,营造出强烈的视觉冲击力。

这种对比的运用不仅突出了作品中的主题,也增强了观众对作品的印象和感受。

毕加索两幅画引发的儿童美术教育的思考毕加索是20世纪最杰出的艺术家之一,他的艺术作品对于儿童美术教育具有重要的启发意义。

他的两幅画作《争斗的公牛》和《坐着的女人》尤为引人注目。

这两幅作品不仅展现了毕加索独特的艺术风格,更在儿童美术教育中激发了孩子们对于艺术表达的兴趣和创造力。

本文将从这两幅画作入手,探讨毕加索的艺术风格对于儿童美术教育的启发和影响。

毕加索的《争斗的公牛》和《坐着的女人》展现了他独特的立体主义和抽象表现主义风格。

在《争斗的公牛》中,毕加索用几何图形和色彩的碎片化表达了公牛的形象,将传统的写实表现方法颠覆,呈现出抽象而具有力量感的形态。

而在《坐着的女人》中,毕加索更是将女性形象分割为各种几何形状,强调了画面的平面性和空间感。

这些独特的艺术形式和表现手法,为儿童美术教育带来了全新的启发。

儿童可以通过毕加索的作品,了解到艺术表达不仅限于传统的写实手法,还可以通过抽象和立体的形式来表现自己的想法和感受。

这对于培养儿童的创造力和想象力具有重要意义。

毕加索的画作也为儿童美术教育提供了丰富的题材和表现形式。

《争斗的公牛》和《坐着的女人》中的形象多样而丰富,可以激发孩子们对于不同主题和题材的兴趣。

通过模仿毕加索的作品,儿童可以学习到用简单的几何图形和色彩来表现复杂的形象,激发他们对于绘画的热爱和独特的表现欲望。

毕加索的作品也可以激发儿童对于不同文化和艺术风格的认识和理解,帮助他们建立更加开放和包容的艺术观念。

毕加索的艺术创作也为儿童美术教育提供了丰富的学习资源和案例。

通过学习毕加索的作品,儿童可以了解艺术家的创作过程和背后的艺术理念,帮助他们培养对于艺术的专业素养和认知能力。

毕加索的作品也可以作为教学案例,帮助儿童学习到不同的绘画技巧和表现手法,拓展他们的艺术视野和思维方式。

这些都对于培养儿童的审美能力和专业素养具有重要的促进作用。

毕加索的两幅画作《争斗的公牛》和《坐着的女人》展现了他独特的艺术风格和表现手法,为儿童美术教育提供了重要的启发和影响。

毕加索和他的画毕加索(1881~1973)是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家,是20世纪最伟大的艺术天才,他的艺术生涯几乎贯穿其一生,作品风格丰富多样,后人用“毕加索永远是年轻的”的说法形容毕加索多变的艺术形式。

史学上不得不把他浩繁的作品分为不同的时期——早年的“蓝色时期”、“粉红色时期”、盛年的“黑人时期”、“分析和综合立体主义时期”(又称“立体主义时期”)、后来的“超现实主义时期”等等。

下面介绍毕加索不同时期的部分作品,供你欣赏。

一、蓝色时期1900年毕加索来到巴黎,并在1904年定居在那里。

这期间他的创作被称为"蓝色时期",是他第一次形成自己的风格。

这个时期作品背景蓝,人物蓝,头发、眉毛、眼睛皆蓝,蓝色主宰了他一切作品,背景简化(《熨烫衣服的人》),避开光感和深度的感觉,把人物结合成一种简单的图样,其中沉重,强烈而流动的线条,给人以不真实的、虚拟世界的印象(《两姐妹》)。

这种线条具有情感的重量。

画家后来的作品大多具有这种富于表现力的线条的特点。

这些特点是从观察人的动作和姿势中得到的。

这一时期也是毕加索对现实生活关注的时期,他还没有脱离普通群众太远去追求某些哲理性强于艺术性的表现。

那时候的蓝色,是贫穷和世纪末的象征,于是作品多表现一些贫困窘迫的下层人物,画中的人物形象消瘦而孤独。

至于为什么毕加索会采用蓝色作为主调,尚没有确定的说法。

一种说法认为是受法国画家莫奈和卡里埃的影响,认为这种色调加强了画面中的诗意成分。

另一种说法则认为,毕加索之所以偏爱蓝色是因为它代表着忧郁。

也就在那片单色的浅蓝、粉蓝、深蓝、湛蓝中,毕加索开始走上他的成功之路。

1、熨烫衣服的女人2、两姐妹3、一个盲人的早餐4、悲剧二、玫瑰红时期毕加索从后印象派色调的精细中重新发现形体上的大略简洁笔法,而这就是“玫瑰红时期”的典型画法。

1904年春,毕加索在巴黎蒙马尔特区永久地定居下来,随着他迁居巴黎、与菲尔南德·奥里威尔的同居,他的蓝色风格时期也宣告结束。

毕加索专辑ppt课件•毕加索生平与艺术成就•毕加索绘画技法与特点•毕加索代表作品欣赏与解读•毕加索艺术流派归属与争议目•毕加索在当代艺术市场地位和影响•总结回顾与拓展延伸录毕加索生平与艺术成就011881年出生于西班牙马拉加,自幼展现绘画天赋。

1895年进入巴塞罗那美术学院学习,接受正规艺术教育。

早期受父亲影响,喜欢描绘现实生活中的场景和人物。

早年经历及艺术启蒙蓝色时期与代表作品1901年移居巴黎,开始创作蓝色时期作品。

以蓝色为主色调,表现贫困、孤独和绝望等主题。

代表作品:《蓝色自画像》、《老吉他手》等。

1904年结识费尔南德·奥利维埃,开始创作粉色时期作品。

以粉色为主色调,表现爱情、幸福和温馨等主题。

代表作品:《拿烟斗的男孩》、《亚维农的少女》等。

粉色时期风格转变主张从多个角度同时表现物体,将物体分解为几何形体。

代表作品:《亚维农的少女(立体主义)》、《瓶子、玻璃杯和小提琴》等。

1907年与布拉克共同创立立体主义。

立体主义探索与实践毕加索绘画技法与特点021 2 3毕加索打破了传统绘画的构图规则,常常将对象进行解构和重组,创造出一种独特的视觉冲击力。

构图创新他善于运用鲜艳、对比强烈的色彩,以及色彩的层次感和光影效果,使画面充满活力和张力。

色彩大胆在其艺术生涯的早期,以蓝色和玫瑰色为主色调,表现出一种深沉、忧郁或浪漫的情感。

蓝色时期与玫瑰时期独特构图和色彩运用毕加索的线条极具表现力,或流畅、或断续、或粗犷,能够精准地描绘出对象的形态和质感。

线条多变他的笔触风格独特,有时呈现出一种狂野、奔放的风格,有时则细腻、柔和,赋予画面丰富的肌理和层次感。

笔触独特在后期作品中,毕加索大量运用几何形状进行构图,通过简化和抽象的手法表现对象。

几何形状的运用线条表现力及笔触风格毕加索的空间感表现与众不同,他常常打破传统的透视法则,创造出一种多维度的空间感。

空间感的创新平面与立体的结合深度与层次的探索他将平面绘画与立体造型巧妙地结合在一起,形成一种独特的空间视觉效果。

毕加索的画

1937年4月26日,那本应该是“人间四月天”,德国法西斯空军恣意轰炸了西班牙历史名城——风光旖旎的小镇格尔尼卡,当时恰逢集市,2000名无辜平民丧生,格尔尼卡被夷为平地。

这一事件震撼了全世界,也震撼了毕加索。

愤怒的画家毕加索,挥笔创作了大型油画《格尔尼卡》。

七十年过去,这幅杰作已经成为警示战争灾难的文化符号之一,也使格尔尼卡的悲剧永远留在了人类伤痕累累的记忆中。

画面里没有飞机,没有炸弹,却聚集了残暴、恐怖、痛苦、绝望、死亡和呐喊。

被践踏的鲜花、断裂的肢体,号啕大哭的母亲、仰天狂叫的求救,断臂倒地的男子、濒死长嘶的马匹……这是对法西斯暴行的无声控诉,撕裂长空。

画家以半抽象的立体主义手法,以超时空的形象组合,打破了空间界限,蕴含了愤懑的抗议,成就了史诗的悲壮;在支离破碎的黑白灰色块中,散发着无尽的阴郁、恐惧,折射出画家对人类苦难的强大悲悯。

面对痛彻心扉的人间惨剧,不同的艺术家有不同的反应,格尔尼卡被法西斯空军轰炸,就是给了艺术家们一道无声的考题。

有没有慈悲的情怀,就是能不能触动心灵创作的前提。

毕加索说:“我是依我所想来画对象,而不是依我所见来画的。

”当时侨居巴黎的毕加索,受西班牙政府委托,正准备为参加巴黎国际博览会的西班牙馆创作绘画作品。

德军轰炸格尔尼卡的消息传来,毕

加索震怒了,他就以格尔尼卡被轰炸为题材,依他所想来为西班牙馆作画,将法西斯惨无人道的罪行彻底曝光在世人面前。

艺术的创作者,是必须悟透艺术真谛的。

就像中国漫画家丰子恺所说的:艺术不是技巧的事业,而是心灵的事业。

《格尔尼卡》问世后,曾在一些国家展出,受到爱好和平者的高度评价,毕加索也因此备受世界人民的尊敬。

佛朗哥独裁统治时期,《格尔尼卡》无法在画家的祖国展出。

直到1981年,《格尔尼卡》才回到西班牙,实现了毕加索的遗愿。

在巴黎毕加索艺术馆,曾发生了一件小事:一天,一些德国军人来此参观,毕加索发给他们每人一幅《格尔尼卡》的复制品。

一名军官问毕加索:“这是您的杰作吗?”毕加索回答:“不,这是你们的杰作!”。