重型病毒性肝炎的临床分型治疗方法及预后

- 格式:pdf

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:2

病毒性肝炎的ICD-10编码分析摘要】目的:分析探讨病毒性肝炎的ICD-10编码,以提高病毒性肝炎编码的shi实用性。

方法:基于疾病分类与代码(国家临床版1.2)中病毒性肝炎的ICD-10编码,根据病毒性肝炎的病原和临床分型,分析编码存在的问题。

结果:1、疾病分类与代码(国家临床版1.2)中病毒性肝炎的ICD-10编码与最新版(第八版)《传染病学》病毒性肝炎的临床诊断不一致,其编码不能全面地反应我国病毒性肝炎的所有临床类型。

2、疾病分类与代码(国家临床版1.2)病毒性肝炎的ICD-10编码的主要分类轴心是急慢性,其他细目的编码随意,层次不清,无显著规律。

结论:相关主管部门可以根据病毒性肝炎的分类轴心和临床分型,构建并完善多维度分类的病毒性肝炎的编码库,以规范病毒性肝炎的ICD-10编码,以满足病毒性肝炎的临床诊断需要,为相关研究提供详细而具体的病历资料,具有现实和实践意义。

【关键词】病毒性肝炎;国际疾病分类;ICD-10编码【中图分类号】R575.1 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2019)34-0230-02病毒性肝炎是法定乙类传染病, 具有传染性较强、传播途径复杂、流行面广泛、发病率高等特点;部分急性病毒性肝炎患者可进展成慢性, 并可发展为肝硬化和原发性肝细胞癌, 严重危害人民健康[1,2]。

目前病毒性肝炎的病原至少有5型, 即甲、乙、丙、丁及戊型肝炎病毒。

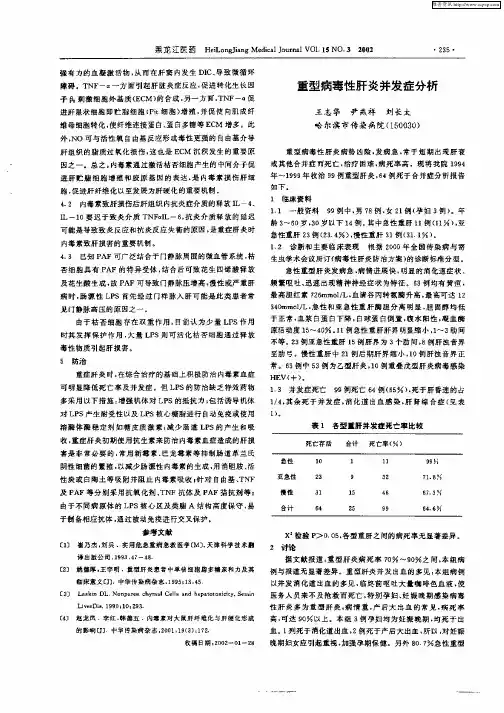

我国临床上将病毒性肝炎分为急性、慢性、重型(肝衰竭)、淤胆型和肝炎后肝硬变等五型,其中急性病毒性肝炎又可分为黄疸和无黄疸两个亚型;慢性肝炎依据病情轻重分为轻、中、重三度,依据HBeAg阳性与否分为HBeAg阳性或阴性慢性乙型病毒性肝炎,该分型有助于判断预后及指导抗病毒治疗;第八版《传染病学》中重型肝炎的临床诊断与肝衰竭一致,分为急性重型肝炎(急性肝衰竭,又称爆发型肝炎)、亚急性重型肝炎(亚急性肝衰竭,又称亚急性肝坏死)、慢加急性(亚急性)重型肝炎(慢加急性(亚急性)肝衰竭)和慢性重型肝炎(慢性肝衰竭)四个亚型。

病毒性肝炎疾病医学概述[定义]肝炎:即肝脏的炎症,是指累及所有肝细胞的弥漫性或片状肝细胞坏死为特征的肝内炎症过程,可以是急性,也可以是慢性的,可以是病毒性,也可以是非病毒性肝炎。

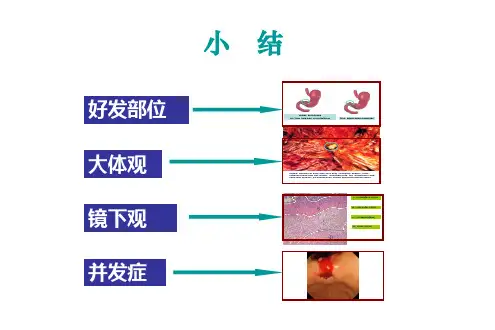

[临床分型]根据黄疸的有无、病情的轻重和病程的长短,临床上可将肝炎分为急性肝炎(可分为黄疸型和无黄疸型)、慢性肝炎(迁延性和活动性)、重症肝炎(急性和亚急性)和淤胆型肝炎。

一、急性肝炎:是病毒感染的结果,这些病毒包括甲肝、乙肝、丙肝和戊肝等病毒,还可以由药物或中毒(如酒精中毒)造成的损伤引起的。

1.病程:在6个月之内的,急性黄疸型肝炎病程约2-3个月,急性无黄疸型肝炎病程大约在3-6个月内,但部分病例转为慢性,常见于乙型肝炎和丙型肝炎。

2.临床表现:急性黄疸型肝炎有皮肤及巩膜出现黄染,以甲型肝炎多见;急性无黄疸型肝炎较黄疸型为多,大多数缓慢起病,临床表现无黄疸症状。

二、慢性肝炎:是急性肝炎发展的结果,不论病因如何,持续时间超过六个月的任何肝脏炎症均可被定义为慢性肝炎。

最常见的类型为乙型肝炎和丙型肝炎,或是自身免疫性(或狼疮性)肝炎、中毒性肝炎(药物和毒性物质)、非酒精性脂肪肝(NASH)、酒精性肝炎。

慢性肝炎中的肝脏活检表现为慢性迁延性肝炎(活动性不强且不太严重的肝炎)或预后不良的慢性活动性肝炎。

慢性肝炎又分为以下两种类型:1.慢性迁延性肝炎(CPH):是指急性肝炎病人迁延不愈,病程超过半年,有乏力、食欲不振、肝区隐痛、腹胀等症状,肝功能轻度异常或反复波动,以上情况可持续数月至数年。

慢性迁延性肝炎常见于丙型肝炎感染。

预后通常较好,且病变没有恶化的倾向。

此病进展为慢性活动性肝炎的可能性较小。

2.慢性活动性肝炎(CAH):指症状和体征持续1年以上,可出现肝外多脏器损害。

肝脾多肿大,常有压痛和质地改变,肝功能持续异常或有明显波动,部分病人出现皮肤黝黑,进行性脾肿大、蜘蛛痣、肝掌等表现。

慢性活动性肝炎预后不良,通常进展为肝硬化、发生肝功能衰竭和肝细胞癌的风险较高。

传染病学重点知识总结心恒教育传染病学第一单元总论传染病:是指由病原微生物感染人体后产生的有传染性,在一定条件下可造成流行的疾病。

感染性疾病:是指由病原体感染所致的疾病,包括传染病和非传染性感染性疾病。

机会性感染:当某些因素导致宿主的免疫功能受损或机械损伤使寄生物离开固有的寄生部位而到达其他寄生部位,平衡就不复存在而引起宿主的损伤。

首发感染:人体初次被某种病原体感染重复感染:人体在被某种病原体感染的基础上再次被同一种病原体感染混合感染:人体同时被两种或两种以上的病原体感染重叠感染:人体在某种病原体感染的基础上再被另外的病原体感染复发:是指当患者进入恢复期后,已稳定退热一段时间,由于体内残存的病原体繁殖而使临床表现再度出现的情形。

再燃:当传染病患者的临床症状和体征逐渐减轻,但体温尚未完全恢复正常的缓解阶段,由于潜伏于血液或组织中的病原体再度繁殖,使体温再次升高,出发病的症状与体征再度出现的情行。

后遗症:有些传染病患者在恢复期结束后,某些器官功能长期都未能恢复正常的情形。

肾综合征出血热:以鼠类为主要传染源的一种自然疫源性疾病,本病的主要病理变化是全身小血管广泛性损伤,临床表现以发热休克,充血出血和肾损伤为主要表现。

感染:是病原体和人体之间相互作用的过程共生状态:在漫长的生物进化过程中,有些微生物,寄生虫与人体宿主之间达到了互相适应,互不损害对方的共生状态隔离:是指将病人或病原携带者妥善地安排在指定的隔离单位,暂时与人群隔离,积极进行治疗,护理,并对具有传染性的分泌物,排泄物,用具等进行必要的消毒处理,防止病原体向外扩散的医疗措施传播途径:病原体离开传染源到达另一个易感者的途径易感者:对某种传染病缺乏特异性免疫力的人传染源:是指病原体已在体内生长,繁殖并能将其排出体外的人和动物伤寒:是由伤寒杆菌引起的一种急性肠道传染病,临床特征为持续发热,表情淡漠,相对缓脉,玫瑰疹,肝脾大,白细胞减少等。

结核病:是由结核分支杆菌引起的一种慢性感染性疾病,以肺结核最常见,主要病变为结核结节,浸润,干酪样变和空洞形成。