重型病毒性肝炎的治疗分析

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:4

重型肝炎的防治体会【摘要】重型肝炎是病毒性肝炎中最严重、最凶险的一种临床类型,其发病机理错综复杂,临床表现变化多端,治疗难度极大。

急性重型病毒性肝炎病情进展快,往往出现严重的并发症,死亡率高。

国内近年来报道的病死率在60%~80%之间。

历时半个多世纪,对本病的病理生理和治疗方药的研究,迄今仍是肝病领域中最重要课题之一。

【关键词】重型肝炎;防治;体会【中图分类号】r575.1【文献标识码】a【文章编号】1004-7484(2012)14-0404-01我国由肝炎病毒引起重型肝炎不仅发病率高而且病情复杂。

重型肝炎病死率高,获救者部分发生肝炎后肝硬化,严重影响病人生活质量。

对重型肝炎的治疗仍强调提高存活率,减少肝硬化的发生,目前仍以支持和对症治疗为基础的综合性治疗,以维持病人生命,促进肝细胞再生,预防和治疗各种并发症[1]。

1 治疗1.1 治疗原则1.1.1 强调早期诊断,早期治疗。

在早期阶段虽然患者已出现重型肝炎的某些症状如严重的消化道症状、明显黄疸、显著乏力等,但未出现肝功能衰竭的表现,此时抓紧治疗疗效较好。

1.1.2常规的应用预防性措施,包括防止肝细胞进一步坏死、促进肝细胞再生的治疗。

针对重型肝炎并发症发病机理中的几个主要环节,抓住重点,积极采取针对性治疗[2]。

1.2强调综合治疗包括免疫调节药物、新鲜血浆、白蛋白、促肝细胞生长素、前列腺素e等。

1.2.1特异性抗病毒治疗可减少病毒对肝脏的进一步损害,达到顿挫病情的目的。

1.2.2脑水肿的处理。

重型肝炎时脑水肿的发生率较高,常用脱水剂治疗,脱水剂之间也可用白蛋白等,以提高脱水效果。

1.3 对症治疗1.3.1 出血的防治使用足量止血药物,输入新鲜血浆、血液、血小板或凝血酶复合物等。

可用雷尼替丁或法莫替丁防止消化道出血。

如发生dic,可考虑静脉滴注丹参注射或低分子右旋糖肝等改善微循环。

1.3.2 肝性脑病的防治(1)氨毒的防治:低蛋白饮食;口服乳果糖30~60ml/d,以酸化及保持大便通畅;口服诺氟沙量以抑制肠道细菌;静脉滴注乙酰谷酰胺以降低血氨。

复方甘草酸苷联合门冬氨酸鸟氨酸治疗重型病毒性肝炎任维鑫;柳梅;焦健【摘要】目的探讨复方甘草酸苷联合门冬氨酸鸟氨酸在治疗重型病毒性肝炎中的安全性及疗效.方法选择重型病毒性肝炎患者50例,随机分成两组,对照组给予谷胱甘肽、白蛋白等综合治疗,实验组在综合治疗基础上给予复方甘草酸苷联合门冬氨酸鸟氨酸治疗,两组疗程均为4周.观察两组患者症状,丙氨酸氨基转移酶、血清总胆红素、血清白蛋白、凝血酶原活动度的变化.结果治疗组血清总胆红素、血清谷丙转氨酶明显下降,凝血酶原活动度、白蛋白显著增加,HBV-DNA阴转率和负荷载量下降较对照组明显(P<0.01);治疗组病死率明显低于对照组.结论复方甘草酸苷联合门冬氨酸鸟氨酸治疗重型病毒性肝炎可使临床症状、肝功能有明显改善,能提高患者生存率.【期刊名称】《菏泽医学专科学校学报》【年(卷),期】2013(025)001【总页数】3页(P24-25,29)【关键词】复方甘草酸苷/治疗应用;门冬氨酸鸟氨酸/治疗应用;联合应用;重型病毒性肝炎【作者】任维鑫;柳梅;焦健【作者单位】莱芜市人民医院,山东莱芜271100【正文语种】中文【中图分类】R512.6重型病毒性肝炎是是肝炎中最严重的一种,其发病机制复杂,病情凶险、病死率高,预后差,目前尚无特效治疗方法,是严重危害人类健康的肝脏疾病。

因此,如何阻止肝坏死的发展、减少并发症、提高重型病毒性肝炎的治疗效果是医务工作者探讨的重要课题。

笔者在综合治疗基础上加用复方甘草酸苷联合门冬氨酸鸟氨酸治疗重型病毒性肝炎患者,取得了较好的疗效,现报道如下。

1.1一般资料住院治疗的重型病毒性肝炎患者50例,诊断均符合2000年第10次全国病毒性肝炎及肝病学术会议颁布病毒性肝炎防治方案(试行)中重型病毒性肝炎的诊断标准[1]。

其中男30例,女20例,平均年龄50岁。

其中急性重型病毒性肝炎13例,亚急性重型病毒性肝炎10例,慢性重型病毒性肝炎27例,均为乙型肝炎。

病毒性肝炎的治疗方法病毒性肝炎是由病毒引起的肝炎疾病,经常伴有恶心乏力、肝痛的症状,严重情况下会发展成为肝硬化,更有甚者变为肝癌,病毒性肝炎分为五种类型,每种类型都是由不同的病毒感染所致,下面就来看看病毒性肝炎的治疗方法。

★1.一般治疗急性肝炎及慢性肝炎活动期,需住院治疗、卧床休息、合理营养、保证热量、蛋白质、维生素供给,严禁饮酒,恢复期应逐渐增加活动。

慢性肝炎静止期,可做力所能及的工作,重型肝炎要绝对卧床,尽量减少饮食中蛋白质,保证热量、维生素,可输人血白蛋白或新鲜血浆,维持水电解质平稳。

★2.抗病毒治疗急性肝炎一般不用抗病毒治疗。

仅在急性丙型肝炎时提倡早期应用干扰素防止慢性化,而慢性病毒性肝炎需要抗病毒治疗。

①干扰素:重组DNA白细胞干扰素(IFN-α)可抑制HBV的复制。

隔天肌注,连续6个月,仅有30%~50%患者获得较持久的效果。

丙型肝炎的首选药物为干扰素,可与利巴韦林联合应用。

②拉米夫定:是一种合成的二脱氧胞嘧啶核甘类药物,具有抗HBV的作用。

口服拉米夫定,血清HBV-DNA水平可明显下降,服药12周HBV-DNA转阴率达90%以上。

长期用药可降低ALT,改善肝脏炎症,但HBeAg阴转率仅16%~18%,治疗6个月以上,可发生HBV 的变异,但仍可继续服用本药,副作用轻可继续服用1~4年。

③泛昔洛韦:是一种鸟苷类药物,它的半衰期长,在细胞内浓度高,可以抑制HBV-DNA的复制。

本药副作用轻可与拉米夫定干扰素等合用提高疗效。

④其他抗病药物:如阿昔洛韦、阿德福韦、膦甲酸钠等均有一定抑制HBV效果。

★3.免疫调节剂常用的有:①胸腺素α1(日达仙)有双向免疫调节作用,可重建原发、继发性免疫缺陷患者的免疫功能。

②胸腺素参与机体的细胞发生免疫反应,诱导T淋巴细胞的分化成熟,放大T细胞对抗原的反应,调节T细胞各亚群的平衡。

③免疫核糖核酸在体内能诱生干扰素而增强机体免疫功能。

★4.导向治疗新的免疫治疗(如DNA疫苗免疫复合物治疗等)、基因治疗(反义核酸治疗转基因治疗)正在研究中。

病毒性肝炎病毒性肝炎(viral hepatitis)是由多种肝炎病毒引起的,以肝脏损害为主的一组全身性传染病。

目前按病原学明确分类的有甲型、乙型、丙型、丁型、戊型五型肝炎病毒,分别引起相应的病毒性肝炎,即甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎和戊型肝炎。

各型病毒性肝炎临床表现相似,以疲乏、食欲减退、厌油、肝功能异常为主,部分病例出现黄疸。

甲型和戊型主要表现急性感染,经粪口传播;乙型、丙型和丁型多呈慢性感染,少数病例可发展为肝硬化或肝细胞癌,主要经血液、体液等胃肠外途径传播。

【诊断要点】(一)流行病学资料甲型肝炎:1.注意当地甲型肝炎流行情况;2.病前半月至一个半月有无甲型肝炎患者密切接触史;个人、集体饮食卫生状况;去外地或国外旅游、出差。

3.食物或水型暴发,起病前进食未煮熟海产品如毛蚶、蛤蜊或饮用污染水等。

4.儿童及青少年为好发病年龄以及秋、冬和春季高峰,皆有利于甲型肝炎的诊断。

乙型肝炎:1.输血、不洁注射史;2.与HBV感染者密切接触史或有HBV感染家庭聚集史;3.出生于HBsAg阳性母亲的婴幼儿;4.手术、血液透析、器官移植、多个性伴侣等。

丙型肝炎:1.输血及应用血制品史;2.静脉吸毒、血液透析、多个性伴侣史;3.母亲为HCV感染者;4.与HCV感染者有密切接触史等。

丁型肝炎:1.输血、不洁注射史;2.与HBV感染者密切接触史或有HBV感染家庭聚集史;3.出生于HBsAg阳性母亲的婴幼儿;4.手术、血液透析、器官移植、多个性伴侣等。

戊型肝炎:1.注意发病前2月内是否到过疫区、有不良饮食习惯、进食未煮熟食物或饮用生水、或与戊型肝炎患者有密切接触等,如当地有戊肝暴发流行则更有助于诊断;2.可籍水或食物型传播引起暴发流行,暴发以水传播为主;3.流行发病多见于雨季或洪水后,散发病例季节不明显;4.多见于成年人。

(二)临床表现潜伏期:各型肝炎的潜伏期不同,甲型肝炎2~6周,平均4周;乙型肝炎1~6个月,平均3个月;丙型肝炎2周~6个月,平均40天;丁型肝炎4~20周;戊型肝炎2~9周,平均6周。

病毒性肝炎的病例分析病例一:患者,男性,45岁。

因“发热、乏力、食欲不振”就诊。

患者诉发热已持续一周,体温最高达38.5℃,伴乏力、食欲不振,无反酸、呕吐、腹泻等症状。

查体:体温38.2℃,脉搏100次/分,呼吸20次/分,血压125/80mmHg。

肝脾未触及,神经系统无异常。

实验室检查:血常规示白细胞计数12.0×109/L,中性粒细胞比例80%,淋巴细胞比例20%,血红蛋白130g/L,血小板300×109/L。

肝功能:ALT 220U/L,AST 150U/L,ALB 35g/L,TBIL 20μmol/L,DBIL5μmol/L,IBIL 15μmol/L。

乙型肝炎病毒DNA定量检测:5.1×106IU/ml。

诊断:乙型病毒性肝炎。

治疗:给予抗病毒治疗,口服拉米夫定100mg,每日1次。

同时给予保肝、退热、抗感染等对症治疗。

患者体温逐渐下降,乏力、食欲不振症状明显改善。

治疗2周后,肝功能:ALT 80U/L,AST 50U/L,TBIL 10μmol/L,DBIL 3μmol/L,IBIL 7μmol/L。

乙型肝炎病毒DNA 定量检测:1.2×105IU/ml。

患者症状缓解,肝功能好转,病毒载量下降。

病例二:患者,女性,32岁。

因“皮肤、巩膜黄染,乏力”就诊。

患者诉皮肤、巩膜黄染已持续1个月,伴乏力,无发热、食欲不振等症状。

查体:体温36.8℃,脉搏90次/分,呼吸18次/分,血压110/70mmHg。

肝脾未触及,神经系统无异常。

实验室检查:血常规示白细胞计数4.8×109/L,中性粒细胞比例50%,淋巴细胞比例50%,血红蛋白120g/L,血小板400×109/L。

肝功能:ALT 350U/L,AST 200U/L,ALB 38g/L,TBIL 80μmol/L,DBIL20μm ol/L,IBIL 60μmol/L。

丙型肝炎病毒抗体阳性。

乙肝的治疗方法有哪些?治疗的总体目标最大限度地长期抑制或消除HBV,减轻肝细胞炎症坏死和肝纤维化,延缓和阻止疾病进展,减少和防止肝失代偿、肝硬化、HCC及其并发症的发生,从而改善病人的生活质量和延长存活时间。

治疗原则慢性乙肝的治疗:三分药治,七分调理;需有战胜病魔的信心及意志,精神愉快,生活规律,合理饮食,不宜过度营养引起肥胖;除黄疸或转氨酶显著升高需要卧床休息外,应适量活动,动静结合。

用药原则(1)用药不宜过多过杂很多药物经过肝脏解毒,用药过多过杂增加肝脏负担,对肝病不利。

(2)根据慢性乙肝病人的具体情况,针对性用药乙型肝炎病毒复制明显的病人用抗病毒药物;有免疫功能紊乱的用调整免疫功能的药物;有肝细胞损伤的用保护肝细胞的药物;有肝脏微循环障碍的用活跃微循环的药物。

中医在我国历史悠久,其精髓在于辩证论治。

通过辩证论治,可改善慢性乙肝病人的临床症状,提高他们的体质,增强抗病能力,促进免疫系统清除病毒,促进疾病恢复。

(3)用药过程中注意休息、营养休息和营养是肝病患者的主要治疗手段。

在保证休息、营养的基础上才可能发挥药物作用。

一、乙肝西医治疗常用抗乙肝病毒治疗药物有:干扰素、拉米夫定、阿德福韦和恩替卡韦等四种。

各有利弊,需权衡制宜使用。

进行药物治疗的原则有:A)病毒携带者,若肝功能正常不进行抗病毒治疗,若肝功能检查提示谷丙转氨酶为正常值两倍以上应进行抗病毒治疗;B)注意因长期应用某个药物出现病毒变异而令药物失效的,注意整个疗程结束后的最初3个月每月监测一次肝功和乙肝病毒指标(HBeAg、HBVDNA),此后延长监测时间。

对于病情较重的肝硬化患者和疗效不好的患者,监测力度要加强,注意病情恶化;对于疗效较好者可以每半年或一年检查一次。

1.急性肝炎的治疗绝大多数急性肝炎不需要抗病毒治疗。

急性病毒性肝炎一般具有自限过程,注意适当休息。

症状较重,有黄疸者应卧床休息。

给予清淡、富含营养且易消化吸收的饮食,注意蛋白质及维生素的摄入。

(一)甲型肝炎病毒(HAV)是一种RNA病毒,属微小核糖核酸病毒科,是直径约27nm的球形颗粒,由32个壳微粒组成对称20面体核衣壳,内含线型单股RNA。

HAV具有4个主要多肽,即VP1、VP2、VP3、VP4、其中VP1与VP3为构成病毒壳蛋白的主要抗原多肽,诱生中和抗体。

HAV在体外抵抗力较强,在-20℃条件下保存数年,其传染性不变,能耐受56℃30分钟的温度及PH3的酸度;加热煮沸(100℃)5分钟或干热160℃20分钟,紫外线照射1小时,氯1mg/L30分钟或甲醛(1:4000)37℃72小时均可使之灭活。

实验动物中猴与黑猩猩均易感,且可传代。

体外细胞培养已成功,可在人及猴的某些细胞株中生长,增殖和传代。

HAV仅有一个血清型,各病毒株在基因结构上虽略有差别,但无显著不同,目前仅检测到一种抗原抗体系统。

HAV存在于患者的血液、粪便及肝胞浆中。

感染后血清中抗-HAV1gM 抗体很快出现,在2周左右达高峰。

然后逐渐下降,在8周之内消失,是HAV近期感染的血清学证据;抗-HAVIgG抗体产生较晚,在恢复期达高峰,可持久存在,具有保护性。

(二)乙型肝炎病毒(HBV)是一种DNA病毒,属嗜肝DNA病毒科(hepadnavividae),是直径42nm 的球形颗粒。

又名Dane颗粒,有外壳和核心两部分。

外壳厚7-8nm,有表面抗原(HBsAg),核心直径27nm,含有部分双链,部分单链的环状DNA,DNA聚合酶,核心抗原及e抗原。

HBVDNA的基因组约含3200个硷基对。

长链的长度固定,有一缺口(nick)此处为DAN聚合酶;短链的长度不定。

当HVB复制时,内源性DNA 聚合酶修补短链,使之成为完整的双链结构,然后进行转录。

HBV DNA的长链有4个开放性读框(ORF),即S区、C区、P区和X区。

S区包括前S1前S2和S区基因,编码前S1、前S2和S三种外壳蛋白;C区以包括前C区,C区基因编码HBcAg蛋白,前C区编码一个信号肽,在组装和分泌病毒颗粒以及在HBeAg的分泌中起重要作用;P基因编码DNA聚合酶;X基因的产物是X蛋白,其功能尚不清楚。

重型肝炎的护理重型肝炎是以大量肝细胞坏死为主要病理特点为表现的一种严重肝脏疾病,可引发乃至危及生命,是肝病患者病故的主要原因之一。

在我国,引发重型肝炎的最多见原因为乙型肝炎病毒感染,约占所有重型肝炎的三分之二,另外,甲型、丙型、丁型重型乙肝及戊型肝炎病毒亦能引发重型肝炎,其它病毒如巨细胞病毒(CMV)、EB病毒、疱疹病毒、腺病毒、病毒、Rift-vnlley病毒也可以引发,药物性肝损害、、所引发的重型肝炎在临床中也时有出现,尤其是药物性,在美国重型肝炎中占有较高的比例。

随着乙肝抗病毒领域药物的推行,乙型肝炎所致的重型肝炎在我国也在下降,因此使药物性肝炎、所致的重型肝炎比例上升,另外,急性也是一种特殊类型的重型肝炎。

重型肝炎疾病的特点:病情重、归并症多、预后差、死亡率高。

发病机制重型肝炎的发病机制复杂,从细胞损伤、功能障碍,直到细胞凋亡、坏死,其机制至今未完全阐明。

对于病毒感染引发的重型肝炎,其发病机制既与病原有关,也与机体的免疫有关。

发病机制与病原关系:病毒可直接引发肝细胞损害,最后形成大块肝细胞坏死,例如甲型与戊型肝炎发病时,肝细胞的严重病变(溶解和坏死)是这些病毒在肝细胞内大量复制的直接后果,也就是说被感染破坏的肝细胞数越多,病情越严重。

就乙肝而言,感染的病毒量多是一个因素,但病毒的基因突变也是另一个因素,基因突变后致使病毒数上升,也与乙型重型肝炎的发生相关。

发病机制与免疫关系:乙型肝炎患者发生重型肝炎占重肝的2/3,但并非是这些重型肝炎患者体内乙肝病毒很多,更重要的机制是乙型肝炎病毒所引发的免疫反映异样所致,由乙肝病毒激发机体的过强免疫时,大量抗原-抗体复合物产生并激活被体系统,和在(TNF)、白细胞介素-1(IL-1)、白细胞介素-6(IL-6)、内毒素等参与下,致使大片肝细胞坏死,发生重型肝炎。

[1]病因分类重型肝炎的病因及诱因复杂,最多见的是机体免疫状况改变后免疫激活,乙型肝炎基础上重叠戊型、甲型肝炎感染、乙肝基因突变、、过度疲劳、精神刺激、饮酒、应用肝损害药物、归并细菌感染、伴有其它疾病如、等。

重型肝炎案例分析报告1. 引言重型肝炎是一种严重的肝脏疾病,其发病率和死亡率在全球范围内仍然很高。

本文将对一个重型肝炎的案例进行分析,以了解该疾病的病因、症状、诊断和治疗方案。

2. 案例描述该案例涉及一名50岁的男性,他在体检中被发现患有重型肝炎。

据患者自述,他在过去的几个月里一直感到疲倦和食欲不振,且有时伴有黄疸和腹水。

3. 病因分析重型肝炎的常见病因包括病毒感染、药物中毒和酒精滥用。

在这个案例中,我们怀疑该患者的病因是乙型肝炎病毒(HBV)感染。

4. 症状和体征该患者的症状包括疲倦、食欲不振、黄疸和腹水。

体检发现他的肝脏明显肿大,并有压痛。

5. 诊断为了确诊该患者是否患有重型肝炎,医生进行了一系列的诊断测试。

其中包括血液检查、肝功能测试、乙型肝炎病毒检测和肝脏超声扫描。

结果显示,患者的肝功能异常,乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)阳性,乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)阳性。

肝脏超声扫描显示肝脏肿大。

6. 治疗方案根据诊断结果,该患者被诊断为乙型肝炎病毒感染所致的重型肝炎。

治疗方案包括以下几个方面:•抗病毒治疗:使用抗病毒药物如阿德福韦酯进行治疗,以控制病毒复制和减少肝脏损伤。

•肝保护治疗:使用肝保护药物如乳蓟酸、氨基酸等,以保护和修复受损的肝细胞。

•营养支持:通过合理的饮食调配和补充维生素、微量元素等,提供足够的营养支持,促进肝脏的康复和修复。

7. 随访和预后患者应定期进行随访,并根据医生的指导进行治疗。

重型肝炎的预后取决于多种因素,包括治疗及时性、病毒感染程度、肝功能状态等。

患者需要密切关注肝功能指标和病毒复制情况,及时调整治疗方案,以提高治愈率和预后。

8. 结论重型肝炎是一种严重的疾病,对患者的生活质量和健康造成了严重影响。

通过对该案例的分析,我们了解到乙型肝炎病毒感染可能是导致重型肝炎的主要原因。

早期的诊断和及时的治疗对于改善预后至关重要。

此外,患者还应采取积极的生活方式,避免酒精滥用和接触其他有害物质,以保护肝脏健康。

重型病毒性肝炎的治疗分析

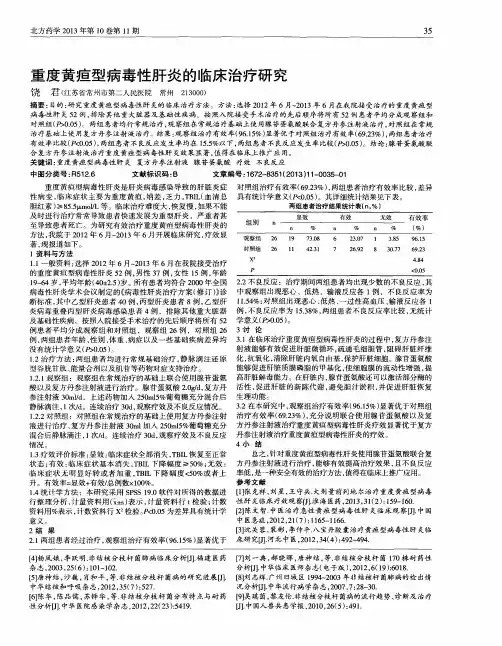

摘要目的探讨重型病毒性肝炎的临床治疗效果。

方法98例重型病毒性肝炎患者,随机分为试验组和对照组,每组49例。

对照组患者予以恩替卡韦治疗,试验组患者在对照组基础上给予血浆置换治疗。

对比两组患者治疗前后的总胆红素(TBIL)、白蛋白(ALB)、谷丙转氨酶(ALT)、凝血酶原活动度(PTA)改善的状况以及临床治疗效果。

结果治疗前,试验组患者的TBIL为(274.3±130.2)μmol/L,

ALB为(30.2±18.1)g/L,ALT为(262.7±89.5)U/L,PTA为(46.52±11.03)%;对照组患者的TBIL为(275.1± 143.0)μmol/L,ALB为(30.2±18.5)g/L,ALT 为(263.2±89.3)U/L,PTA为(45.52±11.03)%;两组患者的TBIL、ALB、ALT、PTA水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。

治疗后,试验组患者的TBIL 为(78.2±48.2)μmol/L,

ALB为(38.2±16.2)g/L,ALT为(32.1±36.5)U/L,PTA为(70.35±10.92)%;对照组患者的TBIL为(98.1±

49.2)μmol/L,ALB为(31.8±15.1)g/L,ALT为(46.1±32.4)U/L,PTA 为(65.92±10.33)%;治疗后试验组患者的TBIL、ALB、ALT、PTA水平均明显优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

试验组总有效率为93.88%,对照组总有效率为79.59%,试验组患者总有效率显著高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论对重型病毒性肝炎采用恩替卡韦联合血浆置换治疗,患者相关症状好转明显,治疗效果良好,具有临床推广价值。

关键词重型病毒性肝炎;恩替卡韦;血浆置换

乙型肝炎(乙肝)一旦没有采取及时、有效的治疗,则极有可能会进一步恶化,即重型病毒性肝炎,对患者的生活质量带来较大影响。

在慢性乙肝不断损害下,肝脏会逐渐向重症病毒性肝炎进行发展,进而引发肝硬化甚至肝癌[1,2]。

目前,对于重症病毒性肝炎的临床治疗,一定要根据其发病机制采取对症治疗,才可以取得显著的效果。

1 资料与方法

1. 1 一般资料选取本院2015年8月~2017年5月收治的重型病毒性肝炎患者98例,随机分为对照组和试验组,每组49例。

试验组中女19例,男30例,年龄20~62岁,平均年龄(40.2±7.3)岁。

对照组中女15例,男34例,年龄21~63岁,平均年龄(41.5±7.2)岁。

两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1. 2 治疗方法对照组:运用恩替卡韦实施治疗,0.5 mg/d,1次/d,共6周的治疗周期。

试验组:在对照组的基础上进行血浆置换治疗,采取IQ血液净

化仪以及MicroPES膜型血浆分离器,血浆的总体置换量为2400~3000 ml/次。

1. 3 观察指标对比两组患者治疗前后的TBIL、ALB、ALT、PTA改善状况。

1. 4 疗效判定标准[3] 显效:全部消除了有关症状,检测结果正常;有效:一定程度上,明显改善了相关功能,减轻了相关症状;无效:其各项指标没有任何改善,没有恢复各项机体。

总有效率=显效率+有效率。

1. 5 统计学方法采用SPSS23.0统计学软件对数据进行处理。

计量资料以均数±标准差(x-±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。

P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2. 1 两组患者治疗前后的肝肾功能指标情况对比治疗前,试验组患者的TBIL为(274.3±130.2)μmol/L,ALB为(30.2±18.1)g/L,ALT为(262.7±89.5)U/L,PTA为(46.52±

11.03)%;对照组患者的TBIL为(275.1±143.0)μmol/L,ALB为(30.2±18.5)g/L,ALT为(263.2±89.3)U/L,PTA为(45.52±

11.03)%;两组患者的TBIL、ALB、ALT、PTA水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。

治疗后,试验组患者的TBIL为(78.2±48.2)μmol/L,ALB为(38.2±16.2)g/L,ALT为(32.1±

36.5)U/L,PTA为(70.35±10.92)%;对照组患者的TBIL为(98.1±49.2)μmol/L,ALB为(31.8±15.1)g/L,ALT为(46.1±

32.4)U/L,PTA为(65.92±10.33)%;治疗后试验组患者的TBIL、ALB、ALT、PTA水平均明显优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2. 2 两组患者的临床治疗效果对比試验组患者中显效

28例、有效18例、无效3例、总有效率为93.88%;对照组患者中,显效26例、有效13例、无效10例、总有效率为79.59%;试验组患者总有效率显著高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

重型病毒性肝炎在临床当中一种较为罕见的疾病,其发病机制以及症状相对较为复杂,至今尚无一个特效的临床治疗方法,其发病率相对较低,但死亡率较高,对患者的生命安全带来较大威胁[4]。

现如今,临床当中对重型病毒性肝炎的疗法存在一定的差异,同时治疗效果也有所不同,然而主要采取减少肝细胞坏死,对肝细胞再生起到良好的促进作用,使并发症明显降低为主

[5]。

根据相关研究表明[6],恩替卡韦属于一种鸟嘌呤核苷类似物,对乙型肝炎病毒(HBV)多聚酶起到良好的抑制作用,在磷酸化的作用之下可以产生活性的三磷酸盐,同时对病毒逆转录酶的活性给予有效抑制,成为肝脏疾病医疗的一线药物,可以起到良好的抗病毒能力。

根据相关研究表明[7],对重型病毒性肝炎采取血浆置换治疗,可以使患者的肝肾功能得到明显改善,保证了患者的生命安全,在治疗过程当中,不但可以将大分子蛋白结合毒素给予彻底清除,补充凝血因子等相关生物活性物质,将病毒给予有效杀灭,同时可以有效控制病毒在肝脏当中的繁殖,对肝脏功能的保护起到非常重要的作用。

本文结果显示,治疗后,试验组患者的TBIL为(78.2±48.2)μmol/L,ALB為(38.2±16.2)g/L,ATL为(32.1±36.5)U/L,PTA为(70.35±

10.92)%;对照组患者的TBIL为(98.1±49.2)μmol/L,ALB为

(31.8±15.1)g/L,ATL为(46.1±32.4)U/L,PTA为(65.92±10.33)%;治疗后试验组患者的TBIL、ALB、ATL、PTA水平均明显优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

试验组总有效率为93.88%,对照组总有效率为79.59%,试验组患者总有效率显著高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

同上述的相关报道具有一致性[8]。

综上所述,对重型病毒性肝炎采取恩替卡韦同血浆置换相互联合进行治疗,有关症状可实现明显好转,缩短临床的疗程,在临床当中得以广泛应用。

参考文献

[1] 黄建荣,李兰娟,陈月美,等. 人工肝支持系统治疗慢性重型病毒性肝炎的临床评价. 中华危重病急救医学,2001,13(4):205-207.

[2] 石裕明,刘惠媛. 重型病毒性肝炎并发自发性细菌性腹膜炎临床分析──附180例报告. 新医学,2002,33(8):458-460.

[3] 徐晓婧,杨大国,冉云,等. 100例慢性重型乙型病毒性肝炎患者中医证型及临床特点分析. 山西中医学院学报,2010,11(2):42-43.

[4] 周莉,董培玲,丁惠国,等. 重组人生长激素联合乳果糖治疗慢性重型病毒性肝炎的疗效分析. 中华急诊医学杂志,2006,15(5):422-425.

[5] 潘红英,童永喜,娄国强,等. N-乙酰半胱氨酸对重型病毒性肝炎患者血清一氧化氮水平的影响. 中国现代应用药学,2004,21(3):255-257.

[6] 张永红,梁骏,王文龙,等. 重型病毒性肝炎合并急性胰腺炎的临床分析. 中国现代医学杂志,2004,14(23):99-100.

[7] 汪有强,甘先锋,王选俊,等. 重型病毒性肝炎74例继发感染模式及早期抗感染干预措施分析. 实用医技杂志,2006,13(11):1937-1939.

[8] 韩国桥. 重型病毒性肝炎的临床治疗措施分析及预后观察. 医学理论与实践,2014(3):339-341.。