面向“上海2035”实施的上海大都市圈交通协同规划研究

- 格式:pdf

- 大小:4.62 MB

- 文档页数:7

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径【摘要】上海大都市圈城市协同发展是当前城市发展的重要课题。

本文从引言、正文和结论三个部分展开。

在从背景介绍和问题提出两个角度引出了城市协同发展的必要性。

在分析了上海大都市圈城市协同发展的意义、其理论基础、现状分析以及发展路径探讨,指出了城市之间相互依赖和合作的重要性。

在政策建议部分,提出了相关的政策建议,为城市协同发展提供了具体措施和方向。

在对全文进行总结回顾,并展望未来上海大都市圈城市协同发展的发展方向和趋势。

通过本文的分析,可以更好地认识到上海大都市圈城市协同发展的重要性,并为其未来发展提供有益参考。

【关键词】上海大都市圈、城市协同发展、定位、路径、意义、理论基础、现状分析、发展路径探讨、政策建议、总结回顾、展望未来。

1. 引言1.1 背景介绍上海大都市圈城市协同发展的定位与路径引言随着经济全球化的加快和城市化进程的不断推进,上海大都市圈逐渐成为中国最具活力和国际竞争力的城市群之一。

上海、苏州、无锡、南通等城市在发展中形成了紧密的联系和合作,为构建现代化大都市圈提供了重要的支撑。

随着城市发展的快速增长,也出现了许多问题和挑战。

城市之间的协同合作不够紧密,资源配置不均衡,环境污染和交通拥堵等问题日益凸显,亟需加强城市间的协同发展。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径成为当前亟待探讨的问题。

只有通过加强城市间的合作与协调,实现资源共享、优势互补,才能实现大都市圈内城市的可持续发展。

本文将围绕上海大都市圈城市协同发展的意义、理论基础、现状分析、发展路径探讨以及政策建议展开讨论,力求为上海大都市圈城市协同发展提供理论支持和实践指导。

1.2 问题提出在上海大都市圈城市协同发展中,问题愈发凸显。

随着全球化和城市化进程的加速,上海大都市圈各城市间的发展不平衡、协同不充分的问题日益凸显。

城市之间资源分配不均,发展速度不一致,存在土地利用不合理、交通联通不便等诸多问题,影响了整个大都市圈的可持续发展。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径上海大都市圈是中国经济最为发达的地区之一,其在国家综合实力和国际竞争力方面具有强大的影响力。

作为全国最为核心的城市集群,上海大都市圈包括上海、苏州、嘉兴、无锡、南通、镇江和常州等城市,也是中国经济开发与城市建设的重要战略地区。

今天,随着全球经济和市场的不断变化,上海大都市圈也面临着新的机遇和挑战。

在这种情况下,提升上海大都市圈城市的协同发展能力变得越来越重要。

与此同时,上海大都市圈城市的协同发展也需要更加清晰的定位和明确的路径。

因此,本文将从定位和路径两个角度探讨上海大都市圈城市协同发展的重要性以及如何实现它。

城市协同发展是指城市之间在资源利用、功能分工、经济合作、环境保护、公共服务等方面的合作与协调,旨在实现城市间资源共享、互补发展和联动效应,提升整个城市群的综合竞争力。

在上海大都市圈内,城市的协同发展具有以下几个明确的定位:1、协同发展是上海大都市圈实现持续城市发展的必要条件上海大都市圈内的城市间存在很大的经济差异和空间分布不均,协同发展是实现持续城市发展的必要条件。

通过城市协同发展,可以充分利用各城市之间的产业优势和人口优势,共享资源和市场,形成“一体化”的区域经济,提高整个上海大都市圈经济增长的质量和效率。

2、协同发展是推动城市智能化和可持续发展转型的关键上海大都市圈城市在人口、资源、环境等方面都面临着挑战和压力,必须向智能化和可持续发展的方向转型。

在这一过程中,城市协同发展不仅可以推动科技创新和产业升级,还可以促进城市生态文明建设和环境保护,实现城市居民的高质量生活。

3、协同发展是推进“一带一路”建设和对外开放的实践路径上海大都市圈是中国经济开放与对外合作的重要门户和枢纽,也是“一带一路”战略的重要组成部分。

在此背景下,城市协同发展可以加强上海大都市圈与周边国家和地区的经济联系和合作,推动区域贸易和投资的繁荣发展,为加快“一带一路”建设和优化全球经济格局做出积极的贡献。

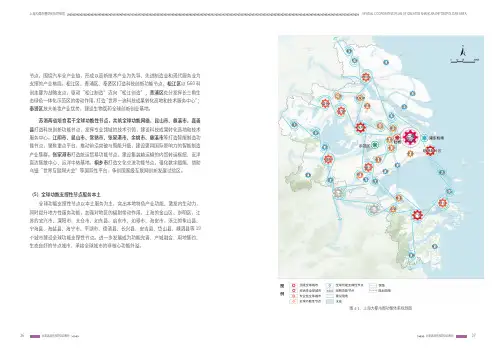

节点,围绕汽车全产业链,形成以高新技术产业为先导、先进制造业和现代服务业为支撑的产业格局。

松江区、青浦区、奉贤区打造科技创新功能节点,松江区以G60科创走廊为战略支点,驱动“松江制造”迈向“松江创造”;青浦区充分发挥长三角生态绿色一体化示范区的带动作用,打造“世界一流科技成果转化高地和技术服务中心”;奉贤区放大美妆产业优势,建设生物医药全球创新创业基地。

苏浙两省培育若干全球功能性节点,共筑全球功能网络。

昆山市、慈溪市、嘉善县打造科技创新功能节点,发挥专业领域的技术引领,建设科技成果转化高地和技术服务中心。

江阴市、昆山市、常熟市、张家港市、余姚市、慈溪市等打造智能制造功能节点,聚焦重点平台,推动前沿突破与智能升级,建设更具国际影响力的智能制造产业集群。

张家港市打造航运贸易功能节点,建设集装箱运输的内贸转运枢纽、近洋直达集散中心、远洋中转基地。

桐乡市打造文化交流功能节点,强化数字赋能,借助乌镇“世界互联网大会”等国际性平台,争创国家级互联网创新发展试验区。

(5)全球功能支撑性节点服务本土全球功能支撑性节点以本土服务为主,突出本地特色产业功能、激发内生动力,同时提升地方性服务功能,加强对地区的辐射带动作用。

上海的金山区、崇明区,江苏的宜兴市、溧阳市、太仓市、如东县、启东市、如皋市、海安市,浙江的象山县、宁海县、海盐县、海宁市、平湖市、德清县、长兴县、安吉县、岱山县、嵊泗县等19个城市建设全球功能支撑性节点。

进一步发展成为功能完善、产城融合、用地集约、生态良好的节点城市,承接全球城市的非核心功能外溢。

图 4-1:上海大都市圈功能体系规划图第二节 构建紧凑开放的网络型空间结构匹配全球城市区域多中心格局,规划构建“紧凑开放的网络型”空间结构,提出廊道引领、网络流动、板块协作三大核心理念,以空间模式转型推动更高质量发展。

1、廊道引领培育七条区域发展廊道,作为引领区域要素集聚与紧凑发展的空间骨架、串联关键节点的核心载体,实现紧凑发展。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径【摘要】上海大都市圈城市协同发展在当前已经成为全球城市发展的重要趋势。

本文首先介绍了上海大都市圈城市协同发展的重要性,以及概念和范围。

接着对上海大都市圈城市协同发展的现状进行了分析,然后探讨了其定位和路径。

结合关键领域和重点措施,提出了一些示范项目的建议。

展望了上海大都市圈城市协同发展的前景,提出了相关政策建议。

通过全面研究和实施,上海大都市圈的城市协同发展将更加紧密并有效地推动整个区域的繁荣和发展。

【关键词】上海大都市圈、城市协同发展、定位、路径、关键领域、重点措施、示范项目、前景展望、政策建议1. 引言1.1 上海大都市圈城市协同发展的重要性上海大都市圈作为国家重要的城市群之一,对城市协同发展具有重要意义。

城市协同发展可以有效促进上海大都市圈内各城市资源的合理配置和优化利用,实现资源共享和互补。

通过城市间的合作与协同,可以实现经济、人口、科技、文化等资源的有序流动,提高整个大都市圈的综合竞争力和发展水平。

城市协同发展可以推动上海大都市圈内城市间的产业协同和协同创新,促进经济结构的优化升级。

不同城市在产业布局和产业链上的互补性,可以实现产业资源的融合和转移,提高整个大都市圈的产业发展水平和创新能力。

城市协同发展还可以加强上海大都市圈内基础设施和公共服务的联动与建设,提升居民生活质量和城市发展环境。

通过城市间的合作和共建,可以有效解决交通、环保、教育、医疗等领域存在的问题,为居民提供更优质的生活服务和更宜居的城市环境。

上海大都市圈城市协同发展是实现城市群可持续发展和共同繁荣的必然选择,具有重要的战略意义和实践价值。

通过不断深化城市间的合作与交流,推动上海大都市圈城市协同发展,必将为区域经济社会发展注入新的活力和动力,实现更高质量的发展。

1.2 上海大都市圈的概念和范围上海大都市圈是指以上海为核心,覆盖周边若干城市的城市群体。

上海大都市圈是东部沿海地区最具有国际竞争力和影响力的现代化城市群,其核心是上海市,周边包括苏州、无锡、常州、南通、镇江、杭州、嘉兴、绍兴、宁波、温州等城市,总面积约4.5万平方公里。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径中国是世界上人口最多的国家之一,也是城市化进程最快的国家之一。

上海大都市圈作为中国最具活力和影响力的城市群之一,其城市协同发展具有重要意义。

在全面建设社会主义现代化强国的背景下,上海大都市圈城市协同发展的定位与路径至关重要。

上海大都市圈包括上海市以及周边的几个地级市,如苏州、无锡、南通等。

这些城市在经济、人口、基础设施等方面具有相互依存和联系,是一个内外关系紧密的城市群体。

上海大都市圈的城市协同发展需要树立正确的定位和制定合理的路径。

上海大都市圈的城市协同发展应以上海市为核心。

作为中国的经济中心和金融中心,上海市具有先进的经济体制和发展机制,吸引了大量的人才和资本。

上海市应该发挥自身的优势,推动周边城市的改革开放和经济发展,以实现共同发展和共同繁荣。

上海大都市圈的城市协同发展应注重不同城市的特色和优势。

上海市作为国际大都市,应发挥其在金融、服务业、科技创新等方面的优势,成为全国乃至全球的中心城市。

苏州、无锡等城市则可以发挥其在制造业、高新技术产业等方面的优势,成为创新驱动型的城市。

南通、常州等城市则可以发挥其在港口物流、轻工业等方面的优势,成为开放型的城市。

不同城市在协同发展中相互补充和支持,形成优势互补、协同发展的模式。

上海大都市圈的城市协同发展应注重基础设施的建设和互联互通。

在现代化建设中,基础设施是一个城市发展的基础,也是城市间相互联系的纽带。

上海大都市圈的城市协同发展需要加强交通、通信、能源等方面的基础设施建设,在城市之间形成快捷的交通网络和高效的信息交流,提高城市发展的协同效应。

上海大都市圈的城市协同发展应注重环境保护和可持续发展。

随着城市化的进程,环境污染和资源浪费等问题日益突出。

上海大都市圈的城市协同发展需要在发展的同时注重环境保护,改善生态环境,实现可持续发展。

这需要加强城市规划和土地利用管理,提高能源利用效率,推动绿色发展,促进城市的可持续发展。

上海大都市圈空间协同规划:临港新片区打造全球综合性城市

上海市人民政府、江苏省人民政府、浙江省人民政府联合印发《上海大都市圈空间协同规划》。

本轮规划将上海大都市圈的规划范围确定为上海市以及周边苏州市、无锡市、常州市、南通市、嘉兴市、湖州市、宁波市、舟山市在内的“1+8”城市市域行政范围,总面积约5.6万平方公里,2020年常住人口约7742万人,分别约占长三角的15%和34%左右。

规划期限至2050年,中期至2035年,近期至2025年,衔接“十四五”规划。

来看图解↓

来源:上海发布、市规划资源局。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径上海大都市圈是一个由上海市和周边城市组成的城市群,是中国重要的城市群之一。

上海大都市圈内集中了许多的国际金融、航运、贸易、汽车等产业和总部经济、创新型企业等高端产业,是中国经济发展的重要引擎。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径,是构建现代化经济体系的重要任务。

上海大都市圈城市协同发展的定位是建设在以上海为中心,以周边城市为辐射的城市圈。

强调上海大都市圈是一个具有相对独立的经济体系,是“一体两翼”的城市空间结构,既要保障上海的中心地位,又要充分发挥周边城市的支撑和辐射作用。

上海大都市圈城市协同发展的目标是打造具有全球影响力的国际化城市群,整体提高地区的经济发展水平和生活质量。

1. 提高基础设施建设水平:上海大都市圈城市协同发展需要进一步提高交通、能源、通信等基础设施建设水平,统筹规划和协调城市间的基础设施建设,打造高效的城市公共交通系统,提升城市之间的互联互通和物流配送效率,加快交通枢纽建设,推进数字化建设等,以提高上海大都市圈整体的竞争力和吸引力。

2. 加强产业协同和创新协同:上海大都市圈城市协同发展需要进一步强化产业协同和创新协同,发挥上海的产业引领和周边城市的产业配套作用,推动跨城市的产业链和价值链的协同发展。

在创新方面,要以“科技创新”的引领作用,搭建合理有效的创新平台,打通科技成果转化和应用的通道,促进共同的技术进步和创新成果形成。

3. 完善环境保护体系:上海大都市圈城市协同发展需要进一步完善环境保护体系,提高环境保护水平。

各地要进一步加强对环境问题的监测和评估,打造一整套全方位、全过程的环境治理体系,强化污染防治措施,促进城市之间的环境协调共治。

4. 推动城市文化交流:上海大都市圈城市协同发展需要进一步推动城市文化交流,加强文化建设。

要加强各城市间的文化交流和互动,建立文化创意产业联盟,推动文化资源的共享和对接,促进新型城市文化发展。

总之,上海大都市圈城市协同发展是一个长期而艰巨的任务,需要各地充分发挥自身优势,抓住新发展机遇,以实现城市协同互补,提高城市综合竞争力和生活质量。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径上海大都市圈地处中国东部沿海,是中国国家战略规划中重要的经济区域,也是中国东部沿海地区经济最为发达的地区之一。

上海大都市圈由上海市、江苏省、浙江省、安徽省和江苏省的苏南地区组成,拥有丰富的经济资源和人文资源,优越的地理位置,为城市协同发展提供了良好的条件。

如何推动上海大都市圈城市协同发展,成为当前的重要课题。

本文将就上海大都市圈城市协同发展的定位与路径进行探讨。

上海大都市圈是中国经济最为发达的地区之一,也是国际化程度较高的地区,因此其城市协同发展的定位应当是立足国际化,走向世界。

具体而言,应当从以下几个方面进行定位。

首先是以全球视野来布局。

上海大都市圈城市协同发展不仅仅是在中国范围内进行城市联动,更应当充分考虑全球因素,以全球市场为依托,打造具有全球竞争力的城市群。

在此基础上,进行产业协同发展,推动资源配置和要素流动,实现生产力的最大化。

其次是以产业链协同为主线。

上海大都市圈各城市之间的产业结构具有一定的分工协同关系,因此在城市协同发展中,应当以产业链协同为主线,通过不同城市间产业优势的互补和协同,实现经济效益的最大化。

上海作为金融贸易中心,可以与南京、苏州等城市形成金融业、贸易业的产业链协同,从而实现产业链的互补和联动发展。

再次是以人才流动为纽带。

上海大都市圈城市协同发展需要以人才流动为纽带,吸引、培养和留住各类高层次人才,为城市的发展提供人才支撑。

各城市之间要加强人才交流与合作,形成人才共享、人才互补的良好局面,为城市经济的协同发展提供强有力的支持。

最后是以环境保护与生态建设为基础。

上海大都市圈城市协同发展需要以环境保护和生态建设为基础,通过城市之间的合作与协同,共同推动环境治理和生态建设,打造城市的宜居环境和宜业环境,实现城市的可持续发展。

上海大都市圈城市协同发展的路径是多元、多层次、多领域的,需要全面推进。

具体而言,可以从以下几方面进行路径探讨。

首先是加强规划协同。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径上海大都市圈是国家战略性重要区域,也是我国经济发展的重要引擎之一。

随着城市化进程的不断推进,大都市圈内各城市间的发展不平衡、不协调问题日益凸显,需要通过城市协同发展来解决。

制定上海大都市圈城市协同发展的定位与路径,对于推动大都市圈内各城市的协调发展具有重要意义。

1. 定位:以上海为引领,形成“一核多极”协同发展格局上海大都市圈的城市协同发展应以上海为引领,以其在全国乃至全球经济地位的优势为依托,推动大都市圈内其他城市的发展。

各城市应该充分发挥自身的区位优势和产业特色,形成“一核多极”的协同发展格局,实现城市之间资源、产业、人才等要素的有机结合,形成互补性发展。

2. 定位:推动城镇化、产业化与生态保护协同发展在城市协同发展中,要重视城镇化和产业化的协同发展,同时注重生态保护。

要充分发挥各城市的功能定位,推动不同城市间的产业协同发展,同时确保生态环境的可持续发展。

要在城市化进程中注重解决城市内部的生态环境问题,保护好生态环境和城市绿地,使城市更加宜居宜业。

3. 定位:强化交通、基础设施和公共服务的协同发展上海大都市圈城市协同发展需要强化交通、基础设施和公共服务的协同发展。

要通过加强基础设施的建设和升级,实现城市间便捷的交通联通,同时提高公共服务水平,为城市内外的居民提供更优质的生活服务。

1. 优势互补,形成产业合作共赢上海大都市圈内的各城市在产业结构上具有一定的差异性。

要通过产业协同发展,实现优势互补,增强合作竞争力,形成产业链条的完整和产业结构的优化。

各城市可根据自身的产业优势,加强产业转移和升级,形成产业合作共赢的新格局。

2. 强化交通互联,构建便捷的区域交通网络上海大都市圈内城市之间的交通互联十分重要。

要通过加强铁路、公路、航空等交通网络的建设,实现城市之间更加便捷的交通互联,为各城市间的人员流动和物资流通提供更好的保障。

通过构建便捷的区域交通网络,进一步加强各城市之间的联系和交流,实现资源的集约利用和互通互联。

上海⼤都市圈城市协同发展的定位与路径150商业经济研究 2019年12期上海⼤都市圈城市协同发展的定位与路径2018年国家正式公布《上海市城市总体规划(2017-2035年)》(简称“上海2035”),明确了上海的远景⽬标、发展模式、空间格局和任务举措。

上海⼤都市圈的重磅登场,标志着长三⾓区域协同进⼊新阶段。

上海⼤都市圈是打造世界级城市群的核⼼⼒量加强规划引领,以⾼⽔平规划引领都市圈⼀体化发展。

“上海2035”为上海未来近20年的发展指明了⽅向。

上海市连同江苏、浙江两省酝酿出台的《上海⼤都市圈空间协同规划》,将从国家战略的⾼度把握各城市空间结构优化的机遇,并从区域层⾯构建开放协调的空间格局。

《上海⼤都市圈空间协同规划》发挥了空间协同规划的引领作⽤,对区域内各城市总体规划起到了⼀定的指引作⽤,从⽽加强了上海⼤都市圈内各城市功能、交通、环境、设施⽅⾯的衔接,最终促进了区域空间协同和⼀体化发展。

强化战略协同,构筑上海⼤都市圈发展新优势。

上海⼤都市圈的建设适应了新⼀轮扩⼤开放的机遇,有利于复制⾃贸试验区改⾰创新成果,有利于加快推进长三⾓世界级港⼝群建设,更能发挥国家⾃主创新⽰范区带动作⽤,从⽽加快构建区域创新共同体。

聚⼒建设现代化经济体系,助推长三⾓地区⾼质量发展。

“上海2035”以建设世界级产业集群为⽬标,推动了云计算、⼤数据、物联⽹、⼈⼯智能等技术创新,其优化了产业布局,推动了产业链深度融合,并通过共同建设新⼀代信息基础设施,助⼒长三⾓地区打造成为全球经济发展⾼地。

程善兰(苏州经贸职业技术学院江苏苏州 215009)基⾦项⽬:2018年教育部⼈⽂社科“⾼职院校专业建设与区域产业转型升级融合发展研究——基于丝绸之路经济带核⼼区的实证分析”(课题编号:18YJC880150);江苏省职业教育教学改⾰研究课题“⾼职专业建设与区域产业需求对接的导向与路径研究”(课题编号:ZYB323);苏州市社科基⾦“苏州与上海⼤都市圈协调发展的竞合关系研究”(课题编号:Y2019LX090)中图分类号:F127 ⽂献标识码:A推进⼀体化市场体系建设,共同打造长三⾓更优营商环境。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径上海大都市圈由上海市以及周边的苏州、南京、杭州等城市组成,是中国最重要的经济、金融和交通枢纽之一。

上海大都市圈城市协同发展的定位是:以上海为中心,以城市协同发展为核心,以一体化发展为目标,实现资源优化配置、互利共赢、共同发展。

1. 产业协同发展:通过产业互补和合作,实现产业链的延伸和完善。

各城市可以根据自身的特色产业,在发展产业上进行合作和合理分工,实现优势互补,形成完整的产业链。

上海可以在金融、航运等领域发挥主导作用,苏州可以在高新技术产业发展上具备优势,杭州可以在互联网和电子商务领域发展,南京可以在制造业和教育领域发展等。

2. 基础设施互联互通:加强交通、能源、信息等基础设施的联通,打破城市之间的区域壁垒。

可以通过修建高速公路、铁路、轨道交通等交通设施,构建起高效便捷的交通网络,提高城市之间的交流合作效率。

还可以加强能源和信息的互联互通,保障城市的能源供应和信息传递。

3. 资源共享和环境保护:各城市可以在资源利用和环境保护方面进行合作。

可以共享一些资源,比如水资源、土地资源等,实现资源的优化配置。

还要加强环境的保护,采取一些措施减少污染排放,共同建设绿色、低碳的城市。

4. 人才流动和教育合作:加强人才的流动和交流,提高人才的活动性。

可以通过建立人才交流平台和创新创业基地,吸引人才的流入,形成人才的集聚。

还可以加强教育合作,共同培养高素质的人才,为大都市圈的发展提供强大的智力支持。

通过以上的定位与路径,上海大都市圈可以实现城市间的协同发展,推动整个区域的经济、社会、文化的跨越式发展。

也可以形成一个联动的城市群,提升整个大都市圈的国际竞争力,增强对外交往和合作的能力,实现共同繁荣和稳定发展。

上海大都市圈交通协同发展

陈文彬;王梅

【期刊名称】《交通与港航》

【年(卷),期】2018(5)4

【摘要】立足高质量发展的根本要求,“上海2035”基于多目标愿景提出交通战略重点,并确定了多空间维度下的区域交通一体化发展思路.从全球枢纽功能提升的角度,分析上海枢纽的外部环境和自身发展要求,提出强化亚太航空门户枢纽地位、推动国际海港枢纽功能升级、完善复合高效的国家综合运输通道等三方面的都市圈交通资源统筹与协同策略.从都市圈同城化发展的角度,分析国家新型城镇化背景下的都市圈发展趋势,提出合理引导交通圈时空尺度、塑造并完善城际交通模式、协同城镇功能与空间发展等重点发展策略.

【总页数】7页(P20-25)

【关键词】上海2035;区域协同;大都市圈;交通规划;同城化

【作者】陈文彬;王梅

【作者单位】上海市城市规划设计研究院

【正文语种】中文

【中图分类】TU984.17

【相关文献】

1.面向"上海2035"实施的上海大都市圈交通协同规划研究 [J], 周翔

2.“轨道交通与大都市圈空间协同发展分论坛”成功召开 [J], ;

3.面向“上海2035”实施的上海大都市圈交通协同规划研究 [J], 周翔;

4.立足高质量发展的上海大都市圈综合交通协同战略 [J], 周翔

5.全球城市目标下的上海大都市圈机场群协同发展策略研究 [J], 孙姗珊

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径

上海大都市圈是中国经济最发达的城市群之一,由上海市和周边若干个城市组成。

为了实现城市协同发展,需要明确定位和路径。

首先,上海大都市圈应该定位为一个在全球经济一体化进程中具有重要作用的城市群,具有较强的国际影响力和竞争力。

其次,上海大都市圈应该走出一条区域互利共赢的路径,实现各城市的优势互补、资源共享、协同发展。

上海大都市圈应该抓住以下几个重点,实现城市协同发展。

一、加强交通网络建设。

上海大都市圈各城市之间的交通建设应该加强,提高城市群的便捷度和流动性。

重点建设高速公路网、轨道交通网、客运港口,并实现多城市间的无缝连接。

二、拓展经济合作模式。

上海大都市圈各城市之间应该建立更多的产业合作、投资合作和金融合作机制,形成产业互联、金融互联、人才互联,实现城市群间优势互补,提高整个城市群的生产力和竞争力。

三、统筹城市规划和建设。

上海大都市圈各城市应该协调规划和建设,统一城市风貌和标准,提高整个城市群的城市品质和生活品质。

重点打造一些都市圈特色城市和旅游胜地,提高城市群的吸引力和附加值,促进城市群的经济发展。

四、共享公共服务资源。

上海大都市圈各城市之间应该建立共享公共服务平台,包括教育、医疗、社会保障等领域,共享公共服务资源,提高城市公共服务水平和覆盖面,也可以促进城市群整体环境和公共卫生水平的提高。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径近年来,上海大都市圈成为我国经济发展的重要引擎和先进制造业基地。

随着城市发展的不断加快,上海大都市圈城市间的合作与协同发展变得尤为重要。

如何实现上海大都市圈城市协同发展?如何确定其定位与路径?这是当前需要深入研究的课题。

一、定位上海大都市圈是一个由上海市及周边若干城市组成的城市群。

从地理位置和经济实力角度看,上海大都市圈已经成为国家发展的重要战略区域。

而城市协同发展,就是要将上海大都市圈内各城市的发展优势互补,形成合力,推动整个区域的协同发展。

在确定上海大都市圈城市协同发展的定位时,需要充分考虑到各城市的实际情况,把握住各自的经济特点和发展需求。

针对上海、苏州、无锡、南通等城市,可以通过实现资源共享、合作共赢的形式,实现城市的协同发展。

二、路径1. 优势互补,形成合力上海大都市圈内各城市经济发展水平和产业分布存在差异,这为城市间的合作与协同发展提供了机遇。

如果能够实现资源共享、优势互补,形成合力,将有望推动整个区域的协同发展。

上海作为全国经济中心,有着发达的金融、商贸、物流等产业,而周边的苏州、无锡等城市则拥有发达的制造业和科技产业。

如果各城市能够充分利用各自的优势,加强产业协同,形成产业链、价值链的衔接,将有效推动上海大都市圈的经济发展。

2. 协同规划,形成有机连接上海大都市圈内各城市之间的协同规划,是推动城市协同发展的重要手段。

通过协同规划,可以在交通、产业布局、城市建设等方面形成有机连接,实现城市间的资源共享和合作发展。

在交通规划上,可以加强上海大都市圈内城市之间的交通联通,完善高速公路、铁路、交通枢纽等基础设施,形成便捷的交通网络。

在产业布局上,可以通过协同规划,推动产业转移和升级,实现产业的互补和协同发展。

在城市建设上,可以加强城市间的环境保护、生态建设等方面的合作,形成统一的城市发展空间,提升整个区域的城市品质。

3. 政策支持,推动协同发展政策支持是推动上海大都市圈城市协同发展的重要保障。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径随着城市化进程的加快和经济社会的快速发展,上海大都市圈作为中国东部地区的经济、科技、文化中心,其城市协同发展问题日益凸显。

如何实现上海大都市圈城市协同发展,成为了当前亟需解决的重要问题。

本文将在多方面探讨上海大都市圈城市协同发展的定位与路径。

上海大都市圈由上海市、江苏省苏州市、南通市、常州市、无锡市、嘉兴市、浙江省杭州市、宁波市等城市组成,是中国东部重要的经济增长极和城市群。

作为中国经济的龙头之一,上海大都市圈的城市协同发展,必然具有重要的战略地位。

上海大都市圈城市协同发展的定位是要充分发挥上海作为区域中心城市的引领和带动作用,在协同发展中发挥其辐射和示范效应。

其他城市要做好分工协作,形成优势互补,形成整体合力,共同推动上海大都市圈的建设和发展。

上海大都市圈城市协同发展的定位是要注重城市间的互联互通,构建交通、通信、金融、人才等多领域的合作机制,构建一个高效便捷的整体运行机制,实现资源和信息的共享,提高整个城市圈的综合竞争力。

上海大都市圈城市协同发展的定位是要落实共同发展的理念,促进城市的相互依存和共生共荣,形成共同繁荣的局面,实现城市群的协调发展。

1. 加强规划的统筹协调上海大都市圈城市协同发展的第一步是要加强规划的统筹协调,实现城市间的空间布局合理和产业布局优化。

要结合城市发展的实际情况,制定长期战略规划和中长期规划,实现城市发展的整体协调。

要加强城市规划的对接和协调,形成有序的城市群发展格局。

2. 构建交通互联互通网络交通是城市协同发展的基础保障,上海大都市圈要构建一个完善的交通互联互通网络。

要加大轨道交通和高速公路的建设力度,推动跨城市的轨道交通和高速公路的互通,实现城市之间的快速联系和便捷交流。

3. 加强产业合作与互补发展在产业发展方面,上海大都市圈要加强产业合作与互补发展,在不同城市间形成分工协作,形成产业链和价值链。

要加强产业的合作和共享,实现资源优势的互补,形成更大的整体经济效益。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径1. 引言1.1 上海大都市圈城市协同发展的重要性上海大都市圈城市协同发展的重要性在于,该区域集聚了大量人口和资源,具有丰富的经济活力和发展潜力。

城市之间的合作与协同发展,能够促进资源的共享和优势互补,实现经济效益的最大化。

城市间的协同发展还能够实现资源的合理配置,推动产业结构的优化和升级,提高整个大都市圈的竞争力和影响力。

在城市化进程加速的今天,上海大都市圈城市协同发展更显得尤为重要,因为只有加强城市之间的协调与合作,才能更好地应对城市发展中面临的挑战和问题,实现可持续发展的目标。

上海大都市圈城市协同发展不仅是地区经济发展的需要,也是城市规划和管理的重要课题,值得深入研究和探讨。

2. 正文2.1 上海大都市圈城市协同发展的现状分析上海大都市圈是中国大陆东部唯一的国家中心城市,也是全国经济中心和国际金融中心。

围绕上海这一中心城市,形成了苏浙民商经济圈、长三角经济圈等多个城市群。

这些城市群之间互相辐射、互为补充、共同发展,构成上海大都市圈。

目前,上海大都市圈城市协同发展呈现出以下几个特点:城市发展不平衡。

尽管上海是全国经济中心,但其他城市的发展水平存在差距,不能与上海相提并论。

这导致资源分配不均衡,发展不协调。

产业结构不合理。

城市间产业结构不能有效互补,大都市圈内部存在竞争而非合作的现象。

这不利于整个大都市圈的共同发展。

城市交通瓶颈明显。

大都市圈内部交通资源分散,往往交通拥堵。

这限制了各城市之间的合作与发展。

环境资源争夺激烈。

传统的资源开发方式导致环境恶化,城市面临严峻的生态环境挑战。

上海大都市圈城市协同发展面临着诸多挑战和困难。

要实现城市协同发展,需加强城市间的合作与联动,推动产业互补发展,共同打造繁荣稳定的大都市圈经济。

2.2 上海大都市圈城市协同发展的定位上海大都市圈城市协同发展的定位是指明每个城市在大都市圈中的定位和发展重点,以实现整体协同发展的目标。

在确定定位时,需要考虑城市的产业结构、人口规模、地理位置等因素,并充分发挥各城市的优势,形成互补和合作关系。

上海大都市圈城市协同发展的定位与路径1. 引言1.1 背景介绍上海大都市圈是中国重要的城市群之一,由上海市、浙江省杭州市、宁波市、嘉兴市、湖州市和芜湖市、苏州市、江苏省南京市、常州市、无锡市、南通市、扬州市、镇江市构成。

作为全球重要的经济中心之一,上海大都市圈吸引了大量人口和资源的聚集,但也面临着城市之间发展不均衡、资源配置不合理、环境污染严重等一系列问题。

在全球化和城市化的背景下,上海大都市圈城市协同发展已成为当前发展的重要战略。

城市协同发展可以实现资源的有效整合和优化配置,推动城市群经济的协同增长,提高城市群整体竞争力。

城市协同发展也可以促进城市之间的合作与交流,推动区域协调发展,实现共同繁荣。

本文旨在探讨上海大都市圈城市协同发展的定位与路径,分析城市群发展的现状与挑战,提出实现城市协同发展的措施,并通过案例分析,总结上海大都市圈未来发展展望,进一步强调城市协同发展的重要性,最后提出建议和展望。

愿我们共同探讨城市协同发展的道路,推动上海大都市圈建设成为国际一流城市群。

1.2 问题提出在上海大都市圈城市群的快速发展过程中,城市之间的协同发展问题显得尤为重要。

随着城市化进程的不断加快和人口的持续增长,各城市之间的发展不平衡、资源分配不均衡等问题逐渐凸显。

环境污染、交通拥堵、资源浪费等挑战也给城市发展带来了巨大压力。

如何实现上海大都市圈城市间的协同发展成为迫切需要解决的问题。

在城市协同发展的过程中,如何平衡城市间的经济发展、社会公平、生态环境等多方面利益,如何促进城市间资源的共享和合作,如何推动城市间的互补和联动发展,均是需要解决的难题。

由于各城市发展水平和实力不同,如何实现优势互补、合作共赢,避免竞争和冲突,也是一个亟待研究的问题。

本文旨在探讨上海大都市圈城市协同发展的定位与路径,提出相关对策和建议,以期促进上海大都市圈城市间的协同发展,推动整个区域的可持续发展和繁荣。

1.3 研究意义上海大都市圈作为我国经济最具活力和竞争力的地区之一,城市协同发展对于其未来发展至关重要。

19上海大都市圈交通协同发展上海是长江三角洲世界级城市群的核心城市,将依托区域建设成为卓越的全球城市,令人向往的创新之城、人文之城、生态之城,具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。

国务院在“上海2035”批复中提出“构建上海大都市圈”要求,是落实国家区域协调发展战略,推进长三角更高质量一体化发展的重要举措。

交通是城市发展的重要支撑和空间骨架。

“上海2035”聚焦长三角协同规划区域、同城化都市圈、主城区及城镇圈等不同空间层次,通过系统支撑和政策引导,加强国家战略落实,加强多层次轨道交通网络的提升和对空间发展的导向性。

以都市圈承载国家战略和要求,并拓展至沪宁杭城市群的时空范围,通过加强对区域性重大交通基础设施资源的统筹和国家级、区域性综合交通廊道的构建,提升上海枢纽的国际功能和区域连接度,促进上海与长三角区域乃至长江经济带的联动发展。

Shanghai Metropolitan Circle Transportation Synergy Development策划统筹:陈文彬,王 梅面向“上海2035”实施的上海大都市圈交通协同规划研究Study on the Synergic Traffic Planning of Shanghai Metropolitan Circle for “Shanghai 2035”周 翔上海市城市规划设计研究院作者简介周翔(1983—),女,工学博士,国家注册城乡规划师,高级工程师,上海市城市规划设计研究院交通分院综合规划室主任,“上海2035”总体规划编制团队核心成员。

从事区域与城市综合交通规划、交通与土地使用协同规划、交通政策研究等。

Email:71827876@ 1 “上海2035”的区域发展思路1.1 高质量发展引领下的区域协同推动城市功能提升思路党的十九大报告指出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

《上海市摘 要:立足高质量发展的根本要求,“上海2035”基于多目标愿景提出交通战略重点,并确定了多空间维度下的区域交通一体化发展思路。

从全球枢纽功能提升的角度,分析上海枢纽的外部环境和自身发展要求,提出强化亚太航空门户枢纽地位、推动国际海港枢纽功能升级、完善复合高效的国家综合运输通道等三方面的都市圈交通资源统筹与协同策略。

从都市圈同城化发展的角度,分析国家新型城镇化背景下的都市圈发展趋势,提出合理引导交通圈时空尺度、塑造并完善城际交通模式、协同城镇功能与空间发展等重点发展策略。

关键词:上海2035;区域协同;大都市圈;交通规划;同城化Abstract:Based on the basis of high-quality development, “Shanghai 2035” puts forward the key points of transportation strategy based on multi-objective vision, and determines the integrated development thoughts of regional transportation in the multi-spatial dimensions. In order to improve the function of global hubs, this paper analyzes the external environment and internal development requirements, and puts forward the coordination and cooperation strategies of urban transportation resources in three aspects, including strengthening the position of asia-pacific aviation gateway hubs, promoting the upgrading of international harbor hubs, and improving the complex and efficient national integrated transportation channels. The development trend of the metropolitan area under new urbanization from the perspective of the urban integration of the metropolitan area was analyzed. Thus some key development strategies are put forward, such as reasonably guiding the spatial and temporal scope of transport circle, shaping and improving intercity traffic mode, coordinating urban function and spatial development.Keywords:Shanghai 2035; regional synergy; metropolitan circle; transportation planning; urban integration城市总体规划(2017-2035年)》(以下简称“上海2035”)是党的十九大召开后第一个获国务院批复的超大城市总体规划。

按新一轮城市总体规划实施动员大会精神,要把高质量发展和高品质生活作为规划实施的根本落脚点,突出全球、面向未来,以更宽广的视野,始终坚持对标国际2021最高标准、最好水平。

在“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念指引下,上海未来发展将更明确地指向绿色发展、永续发展,并贯穿到各层次规划策略的制定中。

作为超大城市治理典范的上海,未来发展已超越城市规模和经济增长诉求,转向以区域、城乡协调发展提升城市竞争力,转向以人为本、内涵发展提升城市品质[1]。

1.2 多维度目标愿景下的区域交通协同发展策略上海是长江三角洲世界级城市群的核心城市,将依托区域建设成为卓越的全球城市,令人向往的创新之城、人文之城、生态之城,具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市[2]。

建设更具活力的繁荣创新之城,要求通过长三角区域协同建设更开放的国际枢纽门户,在同城化都市圈范围内打造轨道都市,提升公共交通主导战略,提供高效易达的交通出行服务。

营造更富魅力的幸福人文之城,要求在城市发展密集区构建TOD (transit-oriented development )社区,形成良好的慢行网络与街道空间品质,营造包容公平的出行环境。

建设更可持续发展的韧性生态之城,要求共同引导绿色交通出行,促进职住空间匹配,加强需求管理,促进集约低碳交通模式发展[3]。

1.3 多视角下的同城化都市圈交通协同规划任务交通是城市发展的重要支撑和空间骨架。

“上海2035”聚焦长三角协同规划区域、同城化都市圈、主城区及城镇圈等不同空间层次,通过系统支撑和政策引导,加强国家战略落实,加强多层次轨道交通网络的提升和对空间发展的导向性。

以都市圈承载国家战略和要求,并拓展至沪宁杭城市群的时空范围,通过加强对区域性重大交通基础设施资源的统筹和国家级、区域性综合交通廊道的构建,提升上海枢纽的国际功能和区域连接度,促进上海与长三角区域乃至长江经济带的联动发展。

推动同城化都市圈的协同发展。

基于经济联系度与交通时距定量要素分析,结合文化、生态等定性因素校核,提出在上海和近沪地区共同构建全球城市区域。

在此范围内,以重要交通廊道为骨架,谋划“网络化、多中心、组团式、集约型”的空间格局,形成90分钟左右可达、具有同城效应的上海大都市圈(图1)。

图1 上海大都市圈范围示意2 从上海到区域:全球枢纽功能提升2.1 外部环境与自身发展要求1990年浦东开发开放是改革开放以来上海推动区域发展的重大举措,1999版上海市城市总体规划明确提出建设国际航运中心的设想。

经过过去近30年的建设发展,上海的港口、机场已经取得了令人瞩目的成绩,并成为长三角区域的国际门户枢纽,特别是洋山深水港的建设,业已成为上海走向区域协同发展的基石。

从目前发展来看,一方面仅局限于内部空间难以拓展规模、提升能级,另一方面,由于上海长期以来依赖传统的沪宁、沪杭交通廊道,对外辐射扇面尚未打开,使得国际海空枢纽辐射面、服务腹地有限,距离“具有全球资源配置能力”的国际航运中心发展要求仍有差距。

面对现实瓶颈逐步突破,同时更需面向未来发展。

发达的国际航运服务市场、22 层次分明的枢纽体系和完善的集疏运网络是全球城市的共同特征和经验。

立足“一带一路”建设和长江经济带发展的国家战略要求,以及2016年发布的《长江三角洲城市群发展规划》,上海枢纽需要提升航运服务品质,并大力强化国际枢纽机场功能;更需要加强沿海、沿江交通走廊的构建来支撑枢纽能级的提升。

因此,必然要求枢纽建设从上海自身市域到长三角区域,更多地依托区域、链接区域、服务区域。

2.2 强化亚太航空门户枢纽地位一是外升能级,辐射国际。

结合长三角区域机场客流需求和国际枢纽机场能力研判,2035年上海机场总量上达到1.8亿人次吞吐能力,近四成为国际客流,旅客中转比率20%左右。

二是内拓腹地,空铁联运。

围绕浦东机场建设铁路上海东站和机场双联络线,提高浦东机场与虹桥枢纽、乃至长三角区域腹地城市的连接度。

三是组群联动,系统合力。

预留上海的浦东机场、虹桥机场与宁波、南通、嘉兴、杭州、无锡等邻近城市机场之间的快速交通通道,在区域层面扩大枢纽整体能力;并充分利用低空空域资源,在青浦规划基地型通用机场,适应未来多层次的航空客运需求。

2.3 推动国际海港枢纽功能升级突出高端航运服务功能。

上海港要由物流贸易型向综合服务型的港口转型升级,集装箱吞吐能力保持在4000~4500万标箱,预留大洋山进一步开发条件。

同时,优化集疏运结构。

区域联动共同提升长江黄金水道能力,突出江海联运,将水水中转比例提高至55%。

更进一步而言,需要优化区域港口功能布局。

为适应船舶大型化趋势,加强与宁波-舟山港、南通港等沿海港口以及长江下游港口的分工合作,共同打造长三角核心港口群,发挥组合效应。

通过港口之间的协作,推进城市在海洋创新产业的深度合作,促进区域产业链的升级。

图2上海和近沪地区复合交通廊道和枢纽布局图2.4 完善复合高效的国家综合运输通道在长三角区域构建“五横四纵”交通网络的基础上,通过沪通、北沿江、沪苏湖、沪甬等交通通道的建设,上海对外交通廊道着重打通辐射沿海及内陆地区的通道,带动沿海地区和中西部地区发展,构建由高速公路、高速铁路、城际铁路为主的陆路复合通道。