江苏高考论述类文本阅读(概括段内层次)

- 格式:ppt

- 大小:493.50 KB

- 文档页数:16

2018年江苏高考语文二轮复习之分析结构层次(一般论述类文本阅读)(2017•江苏卷)阅读下面的作品(阅读文本见考点一例1《从脸谱说起》),完成后面的问题。

请简要归纳文章第四段的论述层次。

(6分)__________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _____________本题考查分析文章结构,把握文章思路的能力。

考题明确要求归纳文章第四段的论述层次,那就先要找出该段的层次:“现在书店里有许许多多菜谱……不至于不堪入口。

||但厨艺上乘,在于把握火候……而且是艺术性的。

||就实用性而言……塑造出活生生的人物形象来”。

第一层抓住关键句“菜谱给人一个规范”;第二层抓住关键句“厨艺上乘,在于把握火候”;第三层抓住关键句“舞台艺术中也有火候”“是要艺术家把这些‘谱’用活了”。

须注意的是,此段先说菜谱,而后说舞台艺术,相当于比兴手法,所以层次必须先分明;其次,要明确分别是针对什么而言的。

技法提分点27精心筛选,抓住关键,概括中心意思三方法分析概括文本要点读文支招陌生语境文本阅读技巧第一步外围入手,浏览感知先浏览三道题目的题干,初步感知,明确重要信息。

如本文,“雕刻的发生源自一种人类的崇拜心理”“罗丹给雕刻带来的‘根本性的变革’”“开向生命的窗子”。

这些重点信息可以在浏览题目时获取。

第二步整体把握,理解层次1.文中标题是本文论述对象。

2.初读文本,尝试锁定中心论点,第②段首句“罗丹的出现,把雕刻作了根本性的变革”可暂定为中心论点,运用假设印证法,读至后文时加以印证或纠偏。

3.论述思路:①段提出雕刻的发生源自一种人类的崇拜心理。

②—⑤段揭示罗丹的出现,把雕刻作了根本性的变革。

⑥段论述罗丹的雕刻对人类艺术的贡献和影响。

第三步全局意识,归纳概括1.主体部分是②—⑤段。

②段的首句既是本层的中心句,也是全文的中心句。

②—⑤段讲了3个要点,②段讲雕刻的观念,③段讲雕刻的内容,④⑤段讲雕刻的形式。

2.“开向生命的窗子”使用了比喻修辞,罗丹将自己的雕刻品比作“开向生命的窗子”。

罗丹雕刻品蕴含着无限的生命的意义。

典题文本(2015·江苏)阅读下面的作品,完成各个小题。

罗丹的雕刻熊秉明①雕刻的发生源自一种人类的崇拜心理,无论是对神秘力的崇拜,对神的崇拜,或者对英雄的崇拜。

把神像放在神龛里,把英雄像放在广场的高伟基座上,都表示这一种瞻仰或膜拜的情操。

雕刻家把神与英雄的形象具体化。

他的创作是社会交给他的任务。

所以雕刻家在工作中,虽然有相当的自由,可以发挥个人定俗成的要求。

有时,我们在庙宇装饰、纪念碑细部也看到日常生活的描写,有趣而抒情,然而那是附带的配曲。

②罗丹的出现,把雕刻作了根本性的变革,把雕刻受到的外在约束打破。

他不从传统的规格、观众的期待去考虑构思,他以雕刻家个人的认识和深切感受作为创造的出发点。

雕刻首先是一座艺术品,有其丰富的内容,有它的自足性,然后取得它的社会意义。

所以他的作品呈现的时候,一般观众,乃至保守的雕刻家,都不免惊骇,继之以愤怒、嘲讽,而终于接受、欣赏。

“论述类文本”综合提能练(一)(时间:45分钟满分:54分)一、阅读下面的作品,完成1~3题。

(18分)中国文化如何走出去楼宇烈①中国与其他国家进行文化沟通不确定只靠孔子学院,其实沟通的途径还有很多,沟通的内容也很丰富。

说到“软”实力,软在我们理不直气不壮,我们总是去迎合别国的口味。

传播中国的文化,就应当以我国文化为主。

每年都有沟通团出国,但很多人的指导思想是要迎合别国,而别国却恰恰不须要迎合。

来中国沟通的外国人是来看我们有什么特殊的东西,可以借鉴学习。

有一些外国人看不起中国人,认为中国很多东西都是仿照、抄袭,没有自己独创、独立性的东西。

也有一些外国人对我们的传统文化很感爱好,但是,我们对自己的传统文化却存在模糊、片面的理解,有的人甚至根本看不起自己的传统文化。

一个探讨科学史的学者就曾说过:“中医阴阳五行的那套说法,打死我也不会认同的。

”我们给外国人讲阴阳五行,有的一下子就接受了;给中国人讲,部分反而听不懂。

我们还有什么地道的中国文化走出去了呢?有人说我们的国乐走出国门了,但现在中国的乐律其实绝大部分都变成了西洋的乐律了,我们其实没有把真正体现中国文化精神的东西传到国外。

②经济全球化后,信息沟通更便利快捷了,古代流行的东西可能要过几十年、几百年才能传播到另一个地方,现在只要几秒钟全世界就都传遍了。

文化会不会趋同呢?现实生活中,的确有很多人为追求时髦,把自己的传统文化都抛弃掉了。

有些学者主见文化要寻根,不能把根丢掉。

我很赞同这个观点。

跟世界接轨不是消退自己的特点,而是要让现代人相识、接受我们的传统文化,但是也不确定要普遍接受。

我们存在很多思想误区,例如,一旦有东西被评定为非物质文化遗产,就想尽方法要把它变成全民文化。

我觉得越是这种文化就越是小众的,把小众的文化变成大众的,无形之中这种文化就被搞没了。

我觉得非物质文化遗产“不绝如缕”就可以了,把传统文化的种子一代一代传承下去,而不是一下子把它变成大众都热喧闹闹搞的东西。

中心题点精练十五归纳文本内容重点和中心应具备的意识和技巧高考论述类文本一文一论,一事一理。

所以,文本的看法是什么?阐释了什么道理?如何归纳其内容重点和中心?这是阅读这种文本要考生解决的基本问题,也是高考最基础性的试题。

作为最基础的归纳性试题,不会淡出命题者的视线以外,更应成为考生最需要好好掌握的基此题型。

阅读下边的文字,达成文后题目。

诗使万物变得可爱[英]雪莱诗确实是神圣之物。

它既是知识的圆心,同时又是知识的圆周。

它包含了全部的科学都要波及的东西,是全部其余思想系统之根和花朵。

若是没有诗,那么什么能成为我们凡间的宽慰?什么又是我们对天国的希冀呢?诗不是推理,它不以人的意志为转移。

一个人不可以说:“我要写诗。

”即便最伟大的诗人也不可以这样说。

创作状态中心灵的力量是内发的,而我们的天分没法预示它的往来行迹。

即便这种力量能长远保持它原有的贞洁和力度,谁也没法展望它的结果将如何伟大。

但是创作一旦开始,灵感亦渐消失;因此,留在这个世界的最值得炫耀的诗篇,可能不过诗人最先构思的一个淡淡的影子。

有人宣称最优美的诗篇产生于勤劳和学习,我愿求援于此刻最伟大的诗人对这一点作出评判。

创作上的用心苦干以及作品的精雕细琢,一直为议论家所称道,但是,我们这样的理解更为正确:这可是是提示作家注意灵感袭来的瞬时,在没有灵感之时,作家就得用这种传统、惯例的手法对灵感的空白进行补缀,这是人的诗歌天分自己的限制所造成的一种必定。

弥尔顿在分段创作《失乐园》以前,早已有了作品的整体构思,这一点,我们有诗人自己的话语为证,由于他曾说缪斯[ 注] 已向他“口述”了这首“不曾预料的诗歌”。

诗是最快乐、最美好的心灵在最美好、最快乐的时辰留下的记录。

每一个人都能感觉自己的心中常有片刻即逝的思想、感情的拜访,它们老是不期而至又不辞而别,但是老是无以言喻地使我们的心头升腾起快乐与威严。

在它们的消失带来的遗憾和难过中,我们依旧能感觉快乐,这快乐已融入了我们的实质中。

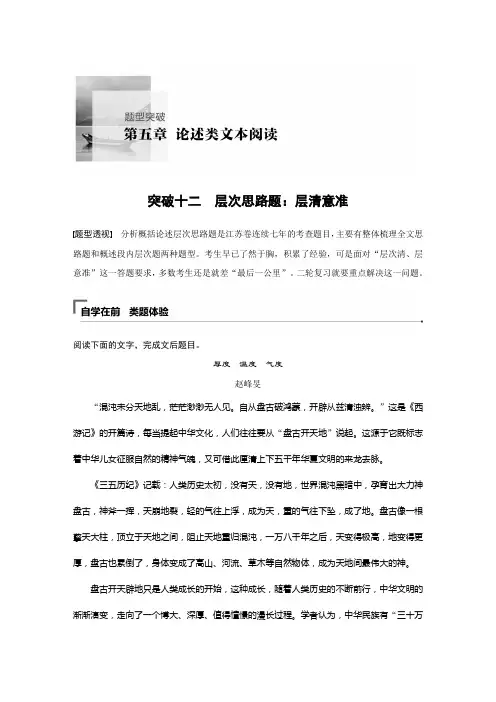

突破十二层次思路题:层清意准题型透视分析概括论述层次思路题是江苏卷连续七年的考查题目,主要有整体梳理全文思路题和概述段内层次题两种题型。

考生早已了然于胸,积累了经验,可是面对“层次清、层意准”这一答题要求,多数考生还是就差“最后一公里”。

二轮复习就要重点解决这一问题。

阅读下面的文字,完成文后题目。

厚度温度气度赵峰旻“混沌未分天地乱,茫茫渺渺无人见。

自从盘古破鸿蒙,开辟从兹清浊辨。

”这是《西游记》的开篇诗,每当提起中华文化,人们往往要从“盘古开天地”说起。

这源于它既标志着中华儿女征服自然的精神气魄,又可借此厘清上下五千年华夏文明的来龙去脉。

《三五历纪》记载:人类历史太初,没有天,没有地,世界混沌黑暗中,孕育出大力神盘古,神斧一挥,天崩地裂,轻的气往上浮,成为天,重的气往下坠,成了地。

盘古像一根擎天大柱,顶立于天地之间,阻止天地重归混沌,一万八千年之后,天变得极高,地变得更厚,盘古也累倒了,身体变成了高山、河流、草木等自然物体,成为天地间最伟大的神。

盘古开天辟地只是人类成长的开始,这种成长,随着人类历史的不断前行,中华文明的渐渐演变,走向了一个博大、深厚、值得憧憬的漫长过程。

学者认为,中华民族有“三十万年的民族根系,一万年的文明史、五千年的国家史”,是世界公认历史最悠久的文明古国。

人类一旦接近了历史,就接近了文明,而能证明华夏文明标志的莫过于城、青铜和文字。

河南淮阳一座黄帝时代的古城遗址考古,发现了我国最早的文字甲骨文。

而与甲骨文一脉相承的“陶文”距今约有五千年,我们可以从距今五六千年龟甲上的河图和洛书中去寻根问祖,可以从“河洛文化”的历史脉络中,触摸中华文化的温度。

中华文化就像一堆篝火,在文明中不断扩大,历经尧、舜、禹,走过夏、商、周,日臻成熟,不断发光。

在西周建立礼乐文明之后,穿过春秋,越过汉唐……与中原文化、巴蜀文化、吴越文化、齐鲁文化、楚文化等地域文化,共同组成了中华文化早期的主体——华夏文化。

(10)现代文阅读:论述类文本(15分)阅读下面的文章,完成15~17题。

谈静朱光潜人生乐趣一半得之于活动,还有一半得之于感受。

所谓“感受”是被动的,是容许自然界事物感动我的感官和心灵。

眼见颜色,耳闻声音,是感受;见颜色而知其美,闻声音而知其和,也是感受。

同一美颜,同一和声,而各个人所见到的美与和的程度又随天资境遇而不同。

比方路边一棵苍松,你只觉得可以砍来造船;我觉得可以让人纳凉;他也许说很宜于入画,或者说是高风亮节的象征。

反应不同,都由于感受力有强有弱。

世间天才之所以为天才,固然由于具有伟大的创造力,而他的感受力也分外比一般人强烈。

比方诗人和美术家,你见不到的东西他能见到,你闻不到的东西他能闻到。

麻木不仁的人就不然,请伯牙向他弹琴,他也只联想到弹棉花。

感受也可以说是“领略”,不过领略只是感受的一方面。

世界上最快活的人不仅是最活动的人,也是最能领略的人。

所谓领略,就是能在生活中寻出趣味。

能处处领略到趣味的人决不至于岑寂,也决不至于烦闷。

“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊,问渠哪得清如许?为有源头活水来。

”这是一种绝美的境界。

姑且闭目一思索,假想这半亩方塘便是自己的心,你看这首诗比拟人生苦乐多么惬当!一般人的生活干燥,只是因为他们的“半亩方塘”中没有天光云影,没有源头活水来,这源头活水便是领略得的趣味。

领略趣味的能力固然一半由于天资,一半也由于修养。

大约静中比较容易见出趣味。

物理上有一条定律说:两物不能同时并存于同一空间。

这个定律在心理方面也可以说得通。

一般人不能感受趣味,大半因为心地太忙,不空所以不灵。

所谓“静”,便是指心界的空灵,不是指物界的沉寂,物界永远不沉寂的。

心境愈空灵,愈不觉得物界沉寂,或者还可以进一步说,心界愈空灵,也愈不觉得物界喧嘈。

习静并不必定要逃空谷,也不必定学佛家静坐参禅。

静与闲也不同。

许多闲人不必都能领略静中趣味,而能领略静中趣味的人,也不必定要闲。

在百忙中,在尘市喧嚷中,偶然丢开一切,悠然遐想,心中便蓦然似有一道灵光闪烁,无穷妙悟便源源而来:“万物静观皆自得,四时佳兴与人同。

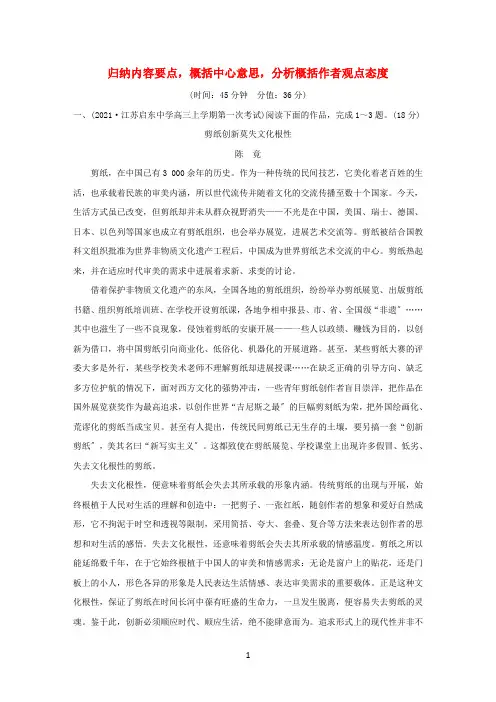

归纳内容要点,概括中心意思,分析概括作者观点态度(时间:45分钟分值:36分)一、(2021·江苏启东中学高三上学期第一次考试)阅读下面的作品,完成1~3题。

(18分)剪纸创新莫失文化根性陈竟剪纸,在中国已有3 000余年的历史。

作为一种传统的民间技艺,它美化着老百姓的生活,也承载着民族的审美内涵,所以世代流传并随着文化的交流传播至数十个国家。

今天,生活方式虽已改变,但剪纸却并未从群众视野消失——不光是在中国,美国、瑞士、德国、日本、以色列等国家也成立有剪纸组织,也会举办展览,进展艺术交流等。

剪纸被结合国教科文组织批准为世界非物质文化遗产工程后,中国成为世界剪纸艺术交流的中心。

剪纸热起来,并在适应时代审美的需求中进展着求新、求变的讨论。

借着保护非物质文化遗产的东风,全国各地的剪纸组织,纷纷举办剪纸展览、出版剪纸书籍、组织剪纸培训班、在学校开设剪纸课,各地争相申报县、市、省、全国级“非遗〞……其中也滋生了一些不良现象,侵蚀着剪纸的安康开展——一些人以政绩、赚钱为目的,以创新为借口,将中国剪纸引向商业化、低俗化、机器化的开展道路。

甚至,某些剪纸大赛的评委大多是外行,某些学校美术老师不理解剪纸却进展授课……在缺乏正确的引导方向、缺乏多方位护航的情况下,面对西方文化的强势冲击,一些青年剪纸创作者盲目崇洋,把作品在国外展览获奖作为最高追求,以创作世界“吉尼斯之最〞的巨幅剪刻纸为荣,把外国绘画化、荒谬化的剪纸当成宝贝。

甚至有人提出,传统民间剪纸已无生存的土壤,要另搞一套“创新剪纸〞,美其名曰“新写实主义〞。

这都致使在剪纸展览、学校课堂上出现许多假冒、低劣、失去文化根性的剪纸。

失去文化根性,便意味着剪纸会失去其所承载的形象内涵。

传统剪纸的出现与开展,始终根植于人民对生活的理解和创造中:一把剪子、一张红纸,随创作者的想象和爱好自然成形,它不拘泥于时空和透视等限制,采用简括、夸大、套叠、复合等方法来表达创作者的思想和对生活的感悟。

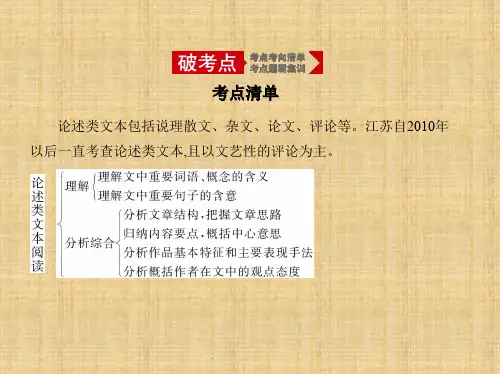

论述类文本阅读近9年来,论述类文本一直是高考江苏卷每年必考的内容。

这种文本以理性思维为主要思维方式,以议论为主要表达方式,具有理论性强、逻辑性强、针对性强的特点。

论述类文本主要运用议论的表达方式来阐述观点、说明道理、分析事实、辩驳旧说、介绍新见。

经过一轮的复习,考生对论述类文本已有所了解,但是要想在有限的时间内准确、快速地答题也比较困难。

因此,在二轮复习中,考生应把论述类文本阅读的复习重点放在如何快速读懂选文、准确分析题干要求和准确答题上。

第1讲论述类文本高效读文2步骤论述类文本阅读历年选文都凸显了思路清晰、说理透彻、持之有据的良好文风,要求考生具备独立思考能力、逻辑思维能力、理论分析能力以及条分缕析的表述能力,2018年所选文本《中国建筑的希望》更是鲜明地体现了这一点。

如果考生初读文章不能理清文本思路、把握中心论题,建议重新阅读文本,从而确认文章的中心论点,不建议在不理解文章中心的前提下答题,那样可能会南辕北辙、得不偿失。

为使考生能更好地作答论述类文本,我们设计了“高效读文2步骤”,具体如下:一、析文章之“目”——分析标题,揣测文章论述中心考生看到试题文本后,首先要看标题并对标题加以分析,因为标题能或隐或现地显示论述中心。

所选文章的标题有时就是文章的中心论点;而有的标题不是,只是选文论述中心的缘起。

因而理解标题,明确文章论述的中心问题与作者的观点态度显得尤为重要。

如2016年江苏卷《成人不自在》,标题就是中心论点;而2017年的考试文本《从脸谱说起》,由标题可知文章论述的中心不是“脸谱”,通读文章后方知:文章论述的中心是“舞台艺术要做到‘有规律的自由’”,考生如果能够理解标题,明了文章论述的中心,“有规律的自由”的内涵就自然而然地清楚了。

二、理文章之“脉”——把握论点,理清文章论述思路在这一步中,要注意根据论述类文本特征,把握文本中心论题(或分论点),阅读时随手用笔圈出关键句,特别是中心句,最终理清论述思路。

核心突破二归纳内容要点,概括观点态度——去粗存精,据显索隐阅读下面的文字,完成文后题目。

追光摄影写铅华①摄影术传入中国的时间虽早,但在国人中被普遍接受却经历了漫长的过程。

摄影是“奇技淫巧”的观念在普通的中国人心中仿佛是一种“集体无意识”,摄影能“夺人魂魄”的思想在20世纪最初的十几年中亦很有市场。

而中国内忧外患的国运,使得20世纪初期摄影和摄影研究在中国的发展更是举步维艰。

②所幸彼时的国内新式学堂纷纷取代了传统的科举,国外留学更是成为一种风尚,在这个风云变幻的大时代中产生了一批新型的知识分子。

这些新型知识分子对摄影所产生的浓厚兴趣,是早期的摄影理论得以发生和发展的重要依托。

康有为、鲁迅、刘半农、丰子恺、张爱玲、老舍、冰心等主流学者和作家的介入,更是提升了摄影在全社会特别是“五四”一代学人心目中的影响力。

在整个20世纪上半叶,摄影逐渐从知识分子拓展到市民阶层。

小型镜箱的普及、照相馆的繁荣,使得市民阶层得以广泛接触摄影,摄影逐渐摆脱了被国人“集体无意识”的命运。

③摄影术在中国的传播和发展,在极大程度上改变了人们的阅读习惯。

不仅一般报纸和杂志越来越离不开摄影图片,许多时事、资讯、文学类报刊也与摄影结下了不解之缘。

据有报馆广告部工作经历的郎静山回忆,“报社的照相铜版印现代化的技术精进后,1928年起每刊登一张新闻照片可以增加销路一千多份”。

在专业领域,摄影杂志和摄影画报亦如雨后春笋般涌现。

从1925年到1949年,先后有20余种专业摄影期刊创刊,为摄影文论的发展提供了专业的学术平台。

也正是因为这些因素,才客观而完整地呈现了历史的原貌,成为我们研究民国摄影理论的第一手资料。

④从事摄影创作的大多为有钱有闲的高级知识分子阶层或在校学生,他们以各种方式形成各种摄影团体。

这些团体会定期举办展览、出版画册和摄影集,这就形成了20世纪早期中国特有的文化艺术现象。

除此之外,各级学校也以“摄影学会”的形式,开了专业摄影教育之先河。

“论述层次”题解题例说作者:陈绪国来源:《高中生学习·高二版》2017年第07期“论述层次”题是江苏卷相当成熟而又具价值的题型。

试题材料是论述类的,就文本本身特点设题,题型有两种:局部段落论述层次概括和整体文章论述层次概括。

下面以近几年的高考试题为例,说说这类试题的解题方法。

[把握论述对象,明确论述层次]所考查的语段如有关键词语,而这些关键词语又是语段的论述对象,文章的层次随对象的变化而发生变化。

在阅读过程中,如能快速筛选出关键词,也就把握的文章了论述层次。

例1 请简要分析文章第四段的论述层次。

(2014年卷)④清初诗人张潮将人的境界分为三个层次:第一个层次是牖中窥月,这是一般的境界,没有改变山里人只知道山里事的看世界的方式;第二个层次是庭中望月,看到的世界不再是洞中之天,而是较为广阔的天地;第三个层次是台上玩月,则有“君问穷通理,渔歌入浦深”的悠然,有包裹八极、囊括乾坤的境界,它站在世界的高台之上。

这不是自高自大,而是心灵的悠游回环。

中国画中通透的小亭,八面无一物的小亭,就是这样的心灵高台,无边的世界就在高台玩月的灵境中荡漾。

那小舟也是如此,它在小河中荡漾,在开阔的湖面荡漾,在茫茫的大海中荡漾,在无形的宇宙中荡漾,说它是“宇宙船”又有何不可?中国画家不是看一只鸟就画这只鸟、有一朵花就画这朵花的人,中国画的主流不是将画作为写实的工具,而是当作表达内在生命体验的工具。

画的是这个亭子,但所要表达的生命体验却不在这亭子中——所谓不离亭子,不在亭子。

高明的画家其实都想到那高台上去玩月。

解析如从论述对象这一角度来看这个语段,它论述对象很明晰:先通过清人张潮提出“人的境界”,引出最高境界“台上玩月”;而后从“中国画”中的“小亭和小舟”来论述这个“台上玩月”的最高境界;最后得出高明的“中国画家”都想达到“高台玩月”的境界。

示例首先,提出人的境界分三个层次;其次,阐述了中国画中的小亭或小舟所体现的“台上玩月”这一境界的心灵特点;最后,指出中国画家都想达到“高台玩月”的境界。

专题04 论述类文本阅读分析文章结构,归纳内容要点,概括中心意思【考点穿透】“分析文章结构,归纳内容要点,概括中心意思”是2020年高考论述类文本阅读的必考内容。

试题要求考生能够从整体上把握文意,对具体的内容加以分析概括,对复杂的内容加以归纳。

一、分析文章结构“分析文章结构”主要考查考生对文章结构、思路的理解和把握。

命题的一般规律是:(1)对“分析文章结构”的考查多与理解语句含意结合起来,从分析、理解语句的含意、作用中考查文章的结构特点;(2)对“把握文章思路”的考查多与“筛选并整合文中的信息”相结合。

1.辨明文体,选准角度。

议论文体,可从总体上根据引论、本论、结论来划分,理清行文思路,并分析其内在逻辑关系、材料性质、论证方法,进一步按常见的论证结构——并列、对照、总分、层进——作切分;说明文体,可紧扣说明对象,根据其特定的说明顺序,或按时间、空间,或按事物自身的构成,或按事物发展,或按事理逻辑来划分。

2.辨明重要文句。

如领起句、总结句、过渡句、前呼后应句(包括文中反复出现的文句)。

3.审辨标志性词语。

可以作为标志性词语的有顺序词、关联词、指代词、范围词、类别词、过渡词。

此外,还有文中不同地方反复出现的同义或近义的词语。

4.从形式方面分析:①重视具有前后衔接、关联、照应作用的语言标志,重视有区分层次作用的标点符号。

②掌握文章因文体不同而具有的不同的结构规律:议论文常采用“提出问题—分析问题—解决问题”的结构来论证事理,说明文常采用“总—分—总”式或并列式结构来说明问题。

二、归纳内容要点,概括中心意思“归纳内容要点,概括中心意思”考查的是在阅读理解的基础上对文章进一步分析和整理的能力。

分析是就概括的内容条分缕析,看看里面到底有什么,有几层意思;而归纳是就具体的现象加以概括、抽象,得出几条内容、几点认识。

能归纳阅读材料的内容要点和概括中心意思,是高中毕业生应具备的一种能力。

近几年高考全国卷多采用选择题型,分析、判断正确体现中心意思的语句,或选出与原文意思不符的一项。

论述类文本之论述思路【学习目标】1、了解论述类文本阅读理清思路的题型。

2、把握理清文段、全文思路的基本方法【重点难点】理清段落之间相互联系和文段内部结构层次,并能简明扼要的表述。

【自主预学】一、考点解读:1.考纲要求:分析文章结构,把握文章思路2.考点解析:文章的材料是按照一定的思路组织的,文章的结构就是文章思路的具体展现。

重点考查把握段落之间相互联系的能力,以及把握文段内部结构层次的能力。

能力层级为分析综合C。

【让问深学】(1)(2017・江苏)《从脸谱说起》18.请简要归纳文章第四段的论述层次。

(6分)(2)(2016•江苏)《成人不自在》17.请简要分析本文的论述层次。

(6分)【同伴互学】(一)论读书林语堂读书本是一种心灵的活动。

“万般皆下品,惟有读书高”读书向来被称为雅事乐事。

但是现在雅事乐事已经不雅不乐了。

今人读书,或为取资格,得学位;或为求爵禄,刮地皮;或为做走狗,拟宣言诸如此类,皆非读书本旨,在我是看不起的。

人之初生,都是好学好问,及其长成,受种种的俗见俗闻所蔽,毛孔骨节,如有一层包膜,失了聪明,逐渐顽腐。

读书便是将此层蔽塞聪明的包膜剥下。

能将此层剥下,才是读书人。

1.简要概括文章第①段的论证思路。

(二)两种真诚王正创作应当首先听命于谁?是应首先听命于领导,还是听命于读者和自己的心灵?原中国文联主席曹禺先生曾有过深深的失落。

他在后半生本应写出超越原有水平的作品,登上新的高峰,然而竟没有。

平心而论,当时领导曹禺先生的领导,是真诚地叫他写好的。

比如写《王昭君》,领导确是叫他写好这位民族团结的伟大女性的。

这个要求一点不错。

曹禺先生也真诚地接受并玩命地付诸实践。

但这两种真诚结的果子却有些苦涩:在《王昭君》民族团结的伟大形象中,少了点具体的人生悲剧,一般扭曲了个别,就很难像《雷雨》《日出》那样让人们感动。

作为领导,不论他懂不懂创作规律,大概都会这样要求的,这其实是社会层面的现实意识。

而如何去创作,就是作家自己的事了。

论述类文本论述思路概括题一、导入{同学们,今天我们一起来探讨一下论述类文本思路概括的的解题技巧。

江苏高考论述类文本的考题题型一般设计为六种,大致可以概括为:信息筛选、观点态度、论据论证、思路层次、词句理解和学以致用。

而其中的思路层次题则是常规题型。

如果掌握要领,方法恰当,是可以为同学们的论述类文本得分锦上添花。

叶圣陶说:“思想是有一条路的,一句一句、一段一段都是有路的,好文章的作者是决不乱走的。

”思路,就是按照一定的条理由此及彼表达思想的路径、脉络。

这个路径和脉络实际是一个连贯的、有条理的思维过程。

论述类文章学科综合性强,阅读难度较大。

分析文章结构,把握文章思路可以说是阅读此类文章最基本、有效的方法。

“文章的思路”是阅读的“纲”,“纲举”则“目张”,思路把握住了,也有助于其他题目的解决。

}二、考点说明{我们来了解一下考纲对这种题型的能力要求及具体内容说明:(学生齐读)} (一)、【PPT展示】2013年《考试说明》(2)分析文章结构,把握文章思路文章结构是文章思路的具体展现。

重点考查把握段落之间相互联系的能力,以及把握文段内部结构层次的能力。

(3)归纳内容要点,概括中心意思要求归纳某一片段的思想内容或整篇文章的中心。

{江苏高考2010年到2012年连续三年考查了思路概括题}【PPT展示】2010江苏卷:《谈静》(朱光潜)文章题目为“谈静”,但到最后一段才写到静,请简要说明全文的思路。

2011江苏卷:《捧与挖》(鲁迅)请简要概括本文的论述思路。

2012江苏卷:《笑的价值》【(英)伍尔芙】请简要分析文章第三段的论述层次。

考点风向:{论述类文本贵在把所论问题一步一步说清楚,所以要重视对文章思路的理解。

高考也特别重视对思路的考查,江苏卷2010至2012年连续三年考查它,凸显了这一考点的重要性。

江苏卷命题角度有二:整体概括全文论述思路和局部分析某段的论述层次。

}三、论述思路方法指导{今天我们就以《谈静》和《笑的价值》来共同探讨解决思路层次题的方法。