江苏高考论述类文本阅读(概括段内层次)

- 格式:ppt

- 大小:147.50 KB

- 文档页数:12

专题04 论述类文本阅读之行文脉络(原卷版)(2021·江苏徐州市·高一期末)阅读下面的文字,完成下面小题。

“信息茧房”是指人们的信息领域会习惯性地被自己的兴趣所引导,从而将自己的生活桎梏于像蚕茧一般的“茧房”中的现象。

这个概念是由美国学者凯斯·桑斯坦提出的。

他认为网络化虽能带来更多的资讯选择,整个社会看似更加民主自由,但在“个人本位”理念的影响下,势必蕴藏着对民主的潜在破坏。

在社群内的交流更加高效的同时,社群之间的沟通并不见得一定会比信息匮乏的时代来得顺畅和有效。

伴随着网络技术的发达、信息的剧增,人们可随意选择关注的话题,依据自己的喜好量身打造一份“我的日报”。

简言之,“信息茧房”就是“我们只听我们选择的东西和愉悦我们的东西的通讯领域”。

“新新媒介”的产生是建构“信息茧房”的内容根基。

“新新媒介”是美国媒介理论家保罗·莱文森提出的概念。

他提出了当代媒介的三分说,即媒介可分为旧媒介、新媒介以及“新新媒介”。

旧媒介是指互联网诞生之前的一切媒介。

比如报刊、书籍、广播、电视、电影等。

旧媒介的信息存在的时间和空间是固定的,信息由专业人士生产并自上而下控制。

新媒介是指互联网上的第一代媒介。

其特征是:人们可以自由利用上传至互联网上的信息,时间和空间都可以自己决定,不需受制于媒介既定的安排。

“新新媒介”是指互联网上的第二代媒介,产生于20世纪末,信息来源是互联网用户本身,受众与传播者身份日趋模糊,所有信息都由受众自产自销。

“新新媒介”的产生,使得多元化和个性化逐渐成为互联网信息的大势。

于是,“新新媒介”中大量的个性化信息,也就为“信息茧房”的建构提供了丰沃的土壤。

“新中介”的运作是建构“信息茧房”的技术基础。

新中介把传统媒体甚至新媒体的内容作为自己的信息来源,仅提供面向用户的接口和平台,通过拉大媒体内容生产者与其最终用户的距离,使两者分离,从而控制媒体内容的流向。

如今,我们已经由“信息时代”过渡至“推荐时代”。

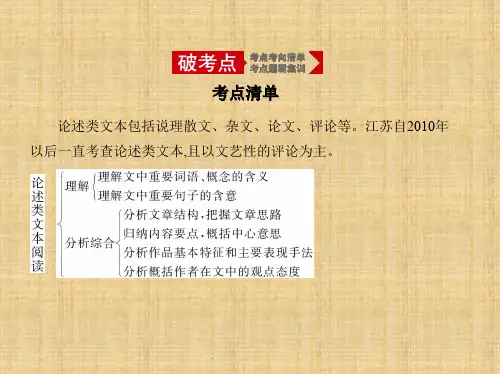

论述类文本阅读近9年来,论述类文本一直是高考江苏卷每年必考的内容。

这种文本以理性思维为主要思维方式,以议论为主要表达方式,具有理论性强、逻辑性强、针对性强的特点。

论述类文本主要运用议论的表达方式来阐述观点、说明道理、分析事实、辩驳旧说、介绍新见。

经过一轮的复习,考生对论述类文本已有所了解,但是要想在有限的时间内准确、快速地答题也比较困难。

因此,在二轮复习中,考生应把论述类文本阅读的复习重点放在如何快速读懂选文、准确分析题干要求和准确答题上。

第1讲论述类文本高效读文2步骤论述类文本阅读历年选文都凸显了思路清晰、说理透彻、持之有据的良好文风,要求考生具备独立思考能力、逻辑思维能力、理论分析能力以及条分缕析的表述能力,2018年所选文本《中国建筑的希望》更是鲜明地体现了这一点。

如果考生初读文章不能理清文本思路、把握中心论题,建议重新阅读文本,从而确认文章的中心论点,不建议在不理解文章中心的前提下答题,那样可能会南辕北辙、得不偿失。

为使考生能更好地作答论述类文本,我们设计了“高效读文2步骤”,具体如下:一、析文章之“目”——分析标题,揣测文章论述中心考生看到试题文本后,首先要看标题并对标题加以分析,因为标题能或隐或现地显示论述中心。

所选文章的标题有时就是文章的中心论点;而有的标题不是,只是选文论述中心的缘起。

因而理解标题,明确文章论述的中心问题与作者的观点态度显得尤为重要。

如2016年江苏卷《成人不自在》,标题就是中心论点;而2017年的考试文本《从脸谱说起》,由标题可知文章论述的中心不是“脸谱”,通读文章后方知:文章论述的中心是“舞台艺术要做到‘有规律的自由’”,考生如果能够理解标题,明了文章论述的中心,“有规律的自由”的内涵就自然而然地清楚了。

二、理文章之“脉”——把握论点,理清文章论述思路在这一步中,要注意根据论述类文本特征,把握文本中心论题(或分论点),阅读时随手用笔圈出关键句,特别是中心句,最终理清论述思路。

归纳内容要点,概括中心意思,分析概括作者观点态度(时间:45分钟分值:36分)一、(2021·江苏启东中学高三上学期第一次考试)阅读下面的作品,完成1~3题。

(18分)剪纸创新莫失文化根性陈竟剪纸,在中国已有3 000余年的历史。

作为一种传统的民间技艺,它美化着老百姓的生活,也承载着民族的审美内涵,所以世代流传并随着文化的交流传播至数十个国家。

今天,生活方式虽已改变,但剪纸却并未从群众视野消失——不光是在中国,美国、瑞士、德国、日本、以色列等国家也成立有剪纸组织,也会举办展览,进展艺术交流等。

剪纸被结合国教科文组织批准为世界非物质文化遗产工程后,中国成为世界剪纸艺术交流的中心。

剪纸热起来,并在适应时代审美的需求中进展着求新、求变的讨论。

借着保护非物质文化遗产的东风,全国各地的剪纸组织,纷纷举办剪纸展览、出版剪纸书籍、组织剪纸培训班、在学校开设剪纸课,各地争相申报县、市、省、全国级“非遗〞……其中也滋生了一些不良现象,侵蚀着剪纸的安康开展——一些人以政绩、赚钱为目的,以创新为借口,将中国剪纸引向商业化、低俗化、机器化的开展道路。

甚至,某些剪纸大赛的评委大多是外行,某些学校美术老师不理解剪纸却进展授课……在缺乏正确的引导方向、缺乏多方位护航的情况下,面对西方文化的强势冲击,一些青年剪纸创作者盲目崇洋,把作品在国外展览获奖作为最高追求,以创作世界“吉尼斯之最〞的巨幅剪刻纸为荣,把外国绘画化、荒谬化的剪纸当成宝贝。

甚至有人提出,传统民间剪纸已无生存的土壤,要另搞一套“创新剪纸〞,美其名曰“新写实主义〞。

这都致使在剪纸展览、学校课堂上出现许多假冒、低劣、失去文化根性的剪纸。

失去文化根性,便意味着剪纸会失去其所承载的形象内涵。

传统剪纸的出现与开展,始终根植于人民对生活的理解和创造中:一把剪子、一张红纸,随创作者的想象和爱好自然成形,它不拘泥于时空和透视等限制,采用简括、夸大、套叠、复合等方法来表达创作者的思想和对生活的感悟。

论述类文本阅读近9年来,论述类文本一直是高考江苏卷每年必考的内容。

这种文本以理性思维为主要思维方式,以议论为主要表达方式,具有理论性强、逻辑性强、针对性强的特点。

论述类文本主要运用议论的表达方式来阐述观点、说明道理、分析事实、辩驳旧说、介绍新见。

经过一轮的复习,考生对论述类文本已有所了解,但是要想在有限的时间内准确、快速地答题也比较困难。

因此,在二轮复习中,考生应把论述类文本阅读的复习重点放在如何快速读懂选文、准确分析题干要求和准确答题上。

第1讲论述类文本高效读文2步骤论述类文本阅读历年选文都凸显了思路清晰、说理透彻、持之有据的良好文风,要求考生具备独立思考能力、逻辑思维能力、理论分析能力以及条分缕析的表述能力,2018年所选文本《中国建筑的希望》更是鲜明地体现了这一点。

如果考生初读文章不能理清文本思路、把握中心论题,建议重新阅读文本,从而确认文章的中心论点,不建议在不理解文章中心的前提下答题,那样可能会南辕北辙、得不偿失。

为使考生能更好地作答论述类文本,我们设计了“高效读文2步骤”,具体如下:一、析文章之“目”——分析标题,揣测文章论述中心考生看到试题文本后,首先要看标题并对标题加以分析,因为标题能或隐或现地显示论述中心。

所选文章的标题有时就是文章的中心论点;而有的标题不是,只是选文论述中心的缘起。

因而理解标题,明确文章论述的中心问题与作者的观点态度显得尤为重要。

如2016年江苏卷《成人不自在》,标题就是中心论点;而2017年的考试文本《从脸谱说起》,由标题可知文章论述的中心不是“脸谱”,通读文章后方知:文章论述的中心是“舞台艺术要做到‘有规律的自由’”,考生如果能够理解标题,明了文章论述的中心,“有规律的自由”的内涵就自然而然地清楚了。

二、理文章之“脉”——把握论点,理清文章论述思路在这一步中,要注意根据论述类文本特征,把握文本中心论题(或分论点),阅读时随手用笔圈出关键句,特别是中心句,最终理清论述思路。

核心突破二归纳内容要点,概括观点态度——去粗存精,据显索隐阅读下面的文字,完成文后题目。

追光摄影写铅华①摄影术传入中国的时间虽早,但在国人中被普遍接受却经历了漫长的过程。

摄影是“奇技淫巧”的观念在普通的中国人心中仿佛是一种“集体无意识”,摄影能“夺人魂魄”的思想在20世纪最初的十几年中亦很有市场。

而中国内忧外患的国运,使得20世纪初期摄影和摄影研究在中国的发展更是举步维艰。

②所幸彼时的国内新式学堂纷纷取代了传统的科举,国外留学更是成为一种风尚,在这个风云变幻的大时代中产生了一批新型的知识分子。

这些新型知识分子对摄影所产生的浓厚兴趣,是早期的摄影理论得以发生和发展的重要依托。

康有为、鲁迅、刘半农、丰子恺、张爱玲、老舍、冰心等主流学者和作家的介入,更是提升了摄影在全社会特别是“五四”一代学人心目中的影响力。

在整个20世纪上半叶,摄影逐渐从知识分子拓展到市民阶层。

小型镜箱的普及、照相馆的繁荣,使得市民阶层得以广泛接触摄影,摄影逐渐摆脱了被国人“集体无意识”的命运。

③摄影术在中国的传播和发展,在极大程度上改变了人们的阅读习惯。

不仅一般报纸和杂志越来越离不开摄影图片,许多时事、资讯、文学类报刊也与摄影结下了不解之缘。

据有报馆广告部工作经历的郎静山回忆,“报社的照相铜版印现代化的技术精进后,1928年起每刊登一张新闻照片可以增加销路一千多份”。

在专业领域,摄影杂志和摄影画报亦如雨后春笋般涌现。

从1925年到1949年,先后有20余种专业摄影期刊创刊,为摄影文论的发展提供了专业的学术平台。

也正是因为这些因素,才客观而完整地呈现了历史的原貌,成为我们研究民国摄影理论的第一手资料。

④从事摄影创作的大多为有钱有闲的高级知识分子阶层或在校学生,他们以各种方式形成各种摄影团体。

这些团体会定期举办展览、出版画册和摄影集,这就形成了20世纪早期中国特有的文化艺术现象。

除此之外,各级学校也以“摄影学会”的形式,开了专业摄影教育之先河。

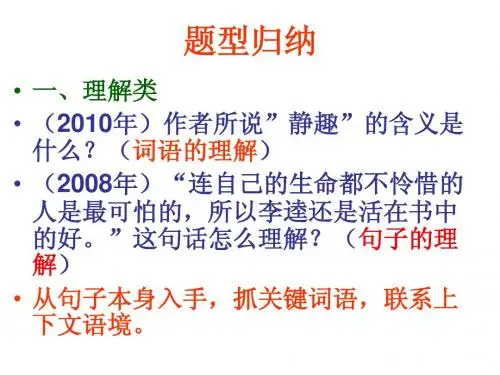

“论述层次”题解题例说作者:陈绪国来源:《高中生学习·高二版》2017年第07期“论述层次”题是江苏卷相当成熟而又具价值的题型。

试题材料是论述类的,就文本本身特点设题,题型有两种:局部段落论述层次概括和整体文章论述层次概括。

下面以近几年的高考试题为例,说说这类试题的解题方法。

[把握论述对象,明确论述层次]所考查的语段如有关键词语,而这些关键词语又是语段的论述对象,文章的层次随对象的变化而发生变化。

在阅读过程中,如能快速筛选出关键词,也就把握的文章了论述层次。

例1 请简要分析文章第四段的论述层次。

(2014年卷)④清初诗人张潮将人的境界分为三个层次:第一个层次是牖中窥月,这是一般的境界,没有改变山里人只知道山里事的看世界的方式;第二个层次是庭中望月,看到的世界不再是洞中之天,而是较为广阔的天地;第三个层次是台上玩月,则有“君问穷通理,渔歌入浦深”的悠然,有包裹八极、囊括乾坤的境界,它站在世界的高台之上。

这不是自高自大,而是心灵的悠游回环。

中国画中通透的小亭,八面无一物的小亭,就是这样的心灵高台,无边的世界就在高台玩月的灵境中荡漾。

那小舟也是如此,它在小河中荡漾,在开阔的湖面荡漾,在茫茫的大海中荡漾,在无形的宇宙中荡漾,说它是“宇宙船”又有何不可?中国画家不是看一只鸟就画这只鸟、有一朵花就画这朵花的人,中国画的主流不是将画作为写实的工具,而是当作表达内在生命体验的工具。

画的是这个亭子,但所要表达的生命体验却不在这亭子中——所谓不离亭子,不在亭子。

高明的画家其实都想到那高台上去玩月。

解析如从论述对象这一角度来看这个语段,它论述对象很明晰:先通过清人张潮提出“人的境界”,引出最高境界“台上玩月”;而后从“中国画”中的“小亭和小舟”来论述这个“台上玩月”的最高境界;最后得出高明的“中国画家”都想达到“高台玩月”的境界。

示例首先,提出人的境界分三个层次;其次,阐述了中国画中的小亭或小舟所体现的“台上玩月”这一境界的心灵特点;最后,指出中国画家都想达到“高台玩月”的境界。

论述类文本阅读近9年来,论述类文本一直是高考江苏卷每年必考的内容。

这种文本以理性思维为主要思维方式,以议论为主要表达方式,具有理论性强、逻辑性强、针对性强的特点。

论述类文本主要运用议论的表达方式来阐述观点、说明道理、分析事实、辩驳旧说、介绍新见。

经过一轮的复习,考生对论述类文本已有所了解,但是要想在有限的时间内准确、快速地答题也比较困难。

因此,在二轮复习中,考生应把论述类文本阅读的复习重点放在如何快速读懂选文、准确分析题干要求和准确答题上。

第1讲论述类文本高效读文2步骤论述类文本阅读历年选文都凸显了思路清晰、说理透彻、持之有据的良好文风,要求考生具备独立思考能力、逻辑思维能力、理论分析能力以及条分缕析的表述能力,2018年所选文本《中国建筑的希望》更是鲜明地体现了这一点。

如果考生初读文章不能理清文本思路、把握中心论题,建议重新阅读文本,从而确认文章的中心论点,不建议在不理解文章中心的前提下答题,那样可能会南辕北辙、得不偿失。

为使考生能更好地作答论述类文本,我们设计了“高效读文2步骤”,具体如下:一、析文章之“目”——分析标题,揣测文章论述中心考生看到试题文本后,首先要看标题并对标题加以分析,因为标题能或隐或现地显示论述中心。

所选文章的标题有时就是文章的中心论点;而有的标题不是,只是选文论述中心的缘起。

因而理解标题,明确文章论述的中心问题与作者的观点态度显得尤为重要。

如2016年江苏卷《成人不自在》,标题就是中心论点;而2017年的考试文本《从脸谱说起》,由标题可知文章论述的中心不是“脸谱”,通读文章后方知:文章论述的中心是“舞台艺术要做到‘有规律的自由’”,考生如果能够理解标题,明了文章论述的中心,“有规律的自由”的内涵就自然而然地清楚了。

二、理文章之“脉”——把握论点,理清文章论述思路在这一步中,要注意根据论述类文本特征,把握文本中心论题(或分论点),阅读时随手用笔圈出关键句,特别是中心句,最终理清论述思路。

江苏2020版高考语文第七章文学类阅读散文阅读专题三核心突破二概括内容主旨讲义(含解析)核心突破二概括内容主旨——删繁就简,提炼要点归纳内容要点,概括中心意思是现代文阅读考查中重要的考点。

但从近几年的高考试题来看,在题干中直截了当设咨询的并别多,较多的是采纳以下三种形式:(1)依照要求归纳要点。

①试用自个儿的话归纳对于××的感觉。

②概括××段的内容。

③从全文来看,作者的看法(感悟)是啥?请简要概括。

(2)梳理概括情感。

①请梳理全文作者情感的变化。

②简析××段所表达的情感。

③请概括作者对××的情感。

(3)概括文章主旨。

①请用一句话概括全文的主旨。

②请依照全文,概括作者寄予在××的思想感情。

下面结合《依稀荷塘》一文的练习谈谈这三类概括题型的概括办法。

阅读下面的文字,完成文后题目。

依稀荷塘李建臣①朱自清先生笔下的荷塘,让我神往多年。

②当我跨入清华校门时,第一具愿望便是尽快一睹荷塘的风采。

③记得当时班上有个同学,带了一台海鸥相机来为大伙儿拍照,成了全班焦点。

七嘴八舌之后,几个拍摄点便确定下来。

一是工字厅,建于乾隆年间,雕梁画栋如翚斯飞,门楣高悬咸丰御匾;二是清华学堂,德国古典建造范式,青砖红瓦廊柱白墙,清华教育发端之地;三是二校门,三拱牌坊中西合璧,作为清华标识和象征嵌入国人经历;四是融会古希腊和拜占庭艺术风格的大礼堂……④见此情形,我真没有勇气提议荷塘了。

⑤没多久开展义务劳动,我们被带到校园西北角的荒岛挖土清淤。

偶然间我探询一句荷塘在哪儿。

别料老师的回答令我目瞪口呆:此时正在清淤的这片壕沟便是荷塘!⑥真是造化弄人。

面对眼前的荒凉萧飒、满目狼藉,我怅然若失。

这便是我魂牵梦萦、寤寐以求的荷塘么?蓦然间,脑海中闪过一句“但曾相见便相知,相见何如别见时”。

⑦秋风瑟瑟,暮雨潇潇。

眼见得绿群渐次褪去,黄叶倏然飘降,心底那莫名的挂念却未曾消匿。

中心题点精练十五归纳文本内容重点和中心应具备的意识和技巧高考论述类文本一文一论,一事一理。

所以,文本的看法是什么?阐释了什么道理?如何归纳其内容重点和中心?这是阅读这种文本要考生解决的基本问题,也是高考最基础性的试题。

作为最基础的归纳性试题,不会淡出命题者的视线以外,更应成为考生最需要好好掌握的基此题型。

阅读下边的文字,达成文后题目。

诗使万物变得可爱[英]雪莱诗确实是神圣之物。

它既是知识的圆心,同时又是知识的圆周。

它包含了全部的科学都要波及的东西,是全部其余思想系统之根和花朵。

若是没有诗,那么什么能成为我们凡间的宽慰?什么又是我们对天国的希冀呢?诗不是推理,它不以人的意志为转移。

一个人不可以说:“我要写诗。

”即便最伟大的诗人也不可以这样说。

创作状态中心灵的力量是内发的,而我们的天分没法预示它的往来行迹。

即便这种力量能长远保持它原有的贞洁和力度,谁也没法展望它的结果将如何伟大。

但是创作一旦开始,灵感亦渐消失;因此,留在这个世界的最值得炫耀的诗篇,可能不过诗人最先构思的一个淡淡的影子。

有人宣称最优美的诗篇产生于勤劳和学习,我愿求援于此刻最伟大的诗人对这一点作出评判。

创作上的用心苦干以及作品的精雕细琢,一直为议论家所称道,但是,我们这样的理解更为正确:这可是是提示作家注意灵感袭来的瞬时,在没有灵感之时,作家就得用这种传统、惯例的手法对灵感的空白进行补缀,这是人的诗歌天分自己的限制所造成的一种必定。

弥尔顿在分段创作《失乐园》以前,早已有了作品的整体构思,这一点,我们有诗人自己的话语为证,由于他曾说缪斯[ 注] 已向他“口述”了这首“不曾预料的诗歌”。

诗是最快乐、最美好的心灵在最美好、最快乐的时辰留下的记录。

每一个人都能感觉自己的心中常有片刻即逝的思想、感情的拜访,它们老是不期而至又不辞而别,但是老是无以言喻地使我们的心头升腾起快乐与威严。

在它们的消失带来的遗憾和难过中,我们依旧能感觉快乐,这快乐已融入了我们的实质中。