第九版-外科学-教学大纲

- 格式:pdf

- 大小:8.46 MB

- 文档页数:30

外科学教学大纲第一章绪论【目的要求】1.了解外科学的发展史和范畴、现况和我国外科方面的成就。

2.树立学习外科学的正确观点和方法。

【教学内容】外科学的范围,它和其它学科的关系。

重点强调外科工作者不仅要有扎实的基理论和基础知识,而且要有较强的临床实践及操作技能,21世纪外科学发展的方向及对外科医师的基本要求。

第二章外科领域的分子生物学【教学内容】1 .讲述基因的结构和功能、疾病的分子诊断、临床新型生物治疗手段和外科领域分子生物学的临床应用。

2 .复习生物化学基础课内容:基因的结构和功能。

3 .简介新型分子诊断技术的种类和肿瘤标记物检测方法和分类。

4 .重点讲解基因治疗的内容和方法、介绍生物学应答调节剂疗法。

5 .讲解外科领域分子生物学临床应用的思路:外科疾病的。

第四章外科病人的体液失调【目的要求】1.熟悉各型缺水的临床表现,诊断和防治方法。

2.掌握低钾血症和高钾血症的临床表现,诊断和防治方法。

3.熟悉低钙血症和高钙血症的临床表现,诊断和防治方法。

4.熟悉代谢性酸中毒和碱中毒的病理生理、临床表现、诊断和治疗。

5.熟悉体液酸碱平衡失调的综合防治方法。

【教学内容】高渗性、低渗性缺水的病理、临床表现、诊断和防治方法。

低钾血症和高钾血症的原因、病理生理、临床表现、诊断和治疗。

低钙血症和高钙血症的原因、病理生理、临床表现、诊断和治疗。

代谢性酸中毒和代谢性碱中毒的病理生理、临床表现、诊断和治疗。

水、电解质代谢和酸碱平衡失调的综合防治原则、步骤和治疗过程中可能发生的问题。

【自学内容】体液在机体的分布。

水、电解质代谢和酸碱平衡的概念。

缺水和缺钠的关系。

血液中镁、磷含量异常对机体的影响。

血气分析在诊断酸碱平衡失调中的价值。

第六章休克【目的要求】1.熟悉外科休克的病因和病理生理变化。

2.熟悉休克的临床表现。

3.掌握外科休克病人的诊断和治疗。

【教学内容】1.外科休克发生的原因和基本病理生理变化;2.休克的诊断和治疗方法;3.观察休克病的一些指标;4.失血性休克、损伤性休克和感染性休克的病理变化特点。

第一章绪论一、目标与要求(一)了解外科学的范畴和我国在外科方面的成就(二)树立学习外科的正确观点二、教学内容外科学的范畴,它和其它学科的关系。

重点讲解外科学的范畴和怎样学习外科。

三、自学内容外科学的发展和我国的外科成就。

第二章无菌术一、目标与要求(一)树立无菌观念,熟悉手术时的无菌操作规则。

(二)熟悉常用的灭菌法和消毒法。

(三)学会洗手、穿无菌手术衣和戴无菌手套。

(四)学会手术区皮肤的消毒和铺巾。

二、自学内容无菌术的概念和组成。

手术人员术前准备。

手术区的准备。

无菌操作规则。

三、见习内容在外科基本操作教学中结合进行:(一)常用的灭菌法和消毒法(示范)(二)洗手、穿无菌衣和戴无菌手套,以及手术区的准备(示范和实际操作)第三章外科病人的体液失调一、目标与要求(一)掌握各型缺水、低钾血症和高钾血症的临床表现、诊断和防治;代谢性酸中毒和减中毒的病理生理、临床表现、诊断和治疗。

(二)了解低钙血症和高钙血症的临床表现和诊治。

(三)学会体液失调的综合防治方法。

二、教学内容(一)重点讲解各型缺水、低钾血症和高钾血症的临床表现、诊断和防治;代谢性酸中毒和碱中毒的病理生理、临床表现、诊断和治疗。

(二)一般介绍低钙血症和高钙血症的临床表现和诊治;体液失调的综合防治方法;体液平衡和渗透压的调节;酸减平衡的维持。

三、自学内容体内镁、磷的异常;呼吸性酸中毒和碱中毒。

第四章输血一、目标与要求(一)熟悉输血的适应症和并发症的防治。

(二)了解自体输血的作用(三)了解血浆增量剂和血液成分的用途。

二、自学内容输血的适应症和途径。

输血可能发生的并发症,其临床表现和治疗方法,自体输血的种类及其应用方法,血浆增帚:剂和血液成分的应用。

第五章外科休克、目标与要求(一)熟悉外科休克的病理生理变化和临床表现。

(二)掌握休克的概念、分类、监测指标;了解低血容量性休克与感染性休克的诊断和治疗。

(三)学会外科休克的诊断和治疗。

二、教学内容(一)重点讲解外科休克的病理生理变化和临床表现、诊断和治疗。

第九版外科学教学大纲本课程的性质、目的和任务,外科学的定义、历史和发展现状,外科学与其他学科的关系,外科学的基本原则和方法,外科医生的职业素养等。

学时安排:1学时第二章人体解剖学与生理学主要内容人体解剖学与生理学的基本概念,人体各器官的结构、功能和生理特点,人体解剖学与生理学在外科学中的应用等。

学时安排:5学时第三章病理学与病理生理学主要内容病理学与病理生理学的基本概念,常见外科疾病的病理生理学机制及其临床表现,病理学与病理生理学在外科学中的应用等。

学时安排:10学时第四章外科手术学主要内容外科手术学的基本概念,手术操作的基本技能和原则,手术操作的常见问题及其解决方法,手术后的护理等。

学时安排:20学时第五章外科疾病的诊断与治疗主要内容外科疾病的诊断原则和方法,外科疾病的治疗原则和方法,外科疾病的手术治疗和非手术治疗等。

学时安排:15学时第六章外科急症与危重症主要内容外科急症和危重症的定义、分类和诊断,外科急症和危重症的处理原则和方法,外科急症和危重症的抢救等。

学时安排:10学时第七章外科疾病的预防与康复主要内容外科疾病的预防和控制措施,外科疾病的康复治疗和护理,外科疾病的社会影响和预防措施等。

学时安排:5学时了解:局部麻醉的概念、分类和应用范围。

掌握:局部麻醉的药物选择、注射方法和剂量,局部麻醉的并发症及其处理方法。

熟悉:局部麻醉的优点和缺点。

第五节脊麻和硬膜外麻醉了解:脊麻和硬膜外麻醉的概念、适应症和禁忌症。

掌握:脊麻和硬膜外麻醉的药物选择、注射方法和剂量。

并发症及其处理方法。

熟悉:脊麻和硬膜外麻醉的优点和缺点。

第六节术中麻醉管理了解:术中麻醉监测的目的和方法、术中麻醉管理的原则。

掌握:常用的术中麻醉药物的剂量和应用方法、术中麻醉并发症的预防和处理。

熟悉:术中麻醉管理的注意事项和技巧。

掌握:局麻药的常用量、安全量及中毒量,以及小手术局麻技术。

熟悉:局麻药毒性反应的原因、症状、预防和正确急救处理,常用神经阻滞的原则,各种常用局麻方法、剂量和浓度,以及臂丛、颈丛的解剖生理。

外科学教学大纲

第一章介绍

本章主要介绍外科学教学大纲的背景和目的,以及教学大纲的编制

原则和指导思想。

第二章外科学基础知识

本章主要介绍外科学的基础知识,包括外科学的定义、发展历程、

基本概念和主要理论等。

第三章临床外科学

本章主要介绍临床外科学的相关内容,包括临床外科学的基本原理、常见疾病的诊断和治疗方法等。

第四章外科手术技术

本章主要介绍外科手术技术的相关知识,包括手术准备、手术操作

步骤、术后护理等。

第五章外科医学伦理

本章主要介绍外科医学伦理的相关内容,包括外科手术的伦理原则、患者权益保护以及医学道德等。

第六章外科学研究方法

本章主要介绍外科学研究的方法和技巧,包括研究设计、数据收集

和统计分析等。

第七章外科学的发展趋势

本章主要介绍外科学的发展趋势,包括外科学的新技术、新方法和新理论等。

第八章外科学教学评价

本章主要介绍外科学教学评价的相关内容,包括教学评价的指标、方法和工具等。

结语

通过编制外科学教学大纲,可以有效地规范外科学教学的内容和方式,提高教学质量和学习效果。

同时,也为培养优秀的外科医生奠定了基础。

希望本教学大纲能够为外科学教学工作的开展提供一定的参考和指导。

《外科学》课程教学大纲课程英文名称:Surgery 课程编码:外科学总论Z203042 外科学一Z103045 外科学二Z103048 总学分:12 总学时:192 理论学时:112 实验80课程性质:专业综合特色课必修 开课单位:医学院大纲制定者:孙建华 李红等 大纲审定者:牛建华 审定日期:2014.10.25课程简介:外科学是专业综合特色课,以需要手术或手术为主要疗法的疾病为对象,研究疾病的发生和发展规律、诊断、治疗及预防的知识和技能。

通过学习外科学,培养学生认识和处理疾病的思维方法,掌握外科基本知识和基础理论,提高基本技能,为学生以后从事外科学临床及其他临床医疗工作奠定基础。

一、课程的地位与作用外科学是研究疾病的发生和发展规律、诊断、治疗及预防的知识和技能的临床医学四大主要学科之一,同时亦是临床医学的基础学科,是医学类专业的专业综合特色课。

外科学在临床应用上和麻醉学、护理学、病理学、放射学、肿瘤学等其它医学专科关系极其密切,同时也与内科、儿科、妇产科等临床基础课程相关,是一门与多学科密切相关的综合性主干学科。

该课程的设置为学生以后从事外科学临床及其他临床医疗工作奠定基础。

二、课程的教学目标与基本要求1. 教学目标通过外科学理论学习及实践,学生应掌握外科学基础理论、基本知识、基本技能。

熟悉外科临床工作流程,在老师指导下完成各项医疗工作;掌握外科学常见病、多发病的临床表现、诊断要点及处理原则,能拟定合理的诊疗方案;掌握外科常用诊疗操作、基本术式的指征、步骤、注意事项等,为学生以后从事外科学临床及其他临床医疗工作奠定基础。

2. 基本要求(1)外科学总论部分:要求学生掌握常用无菌技术操作;体液及酸碱平衡失调的类型及常见病因;外科感染的类型及常见致病菌;外科输血的目的、并发症;围手术期、外科休克、肠内营养、肠外营养、外科肿瘤的定义。

熟悉手术器械、物品的灭菌法及消毒法;体液及酸碱平衡失调的发病机制及治疗原则;常见外科感染的治疗原则;外科休克的发病机制及治疗原则;肠内营养、肠外营养的应用范围及并发症;术后并发症的预防;外科肿瘤的治疗方法。

《外科学》教学大纲【前言】外科学是医学科学的重要组成部分,是临床医学的一个分科。

现代外科学包括许多疾病,即损伤、感染、肿瘤、畸形、内分泌功能失调、寄生虫病以及其他性质的疾病。

通过外科学的教学,应使学生们掌握常见外科疾病的病因、病理、临床表现、诊断、鉴别诊断、预防以及治疗的基础理论、基本知识和基本技能,了解疾病的发生和发展规律。

因此,学习外科必须贯彻理论与实践相结合的原则,勤学苦练,精益求精。

外科学教学过程,包括课堂讲授、见习和实习,重视对学生自学能力的培养。

因此,对有些章节可以安排自学内容,而不再讲授。

讲授内容要理论联系实践,以常见病、多发病为重点,贯彻预防为主的方针,适当介绍国内外医学的新成就,以反映现代科学水平,并重视基础和临床的结合。

对要“掌握”的内容,都应讲深、讲透,学生应深入领会其基本知识及基础理论,以便运用于临床实践。

对要“熟悉”的内容,都应重点讲解,学生在全面理解其内容的基础上抓住重点。

对要“了解”的内容,教师可作概括的讲解,学生则对此有一般的认识。

对要“自学”的内容,学生也应根据不同要求认真自学。

外科学的教学,重视外科学与基础医学和临床医学其他学科的内在联系,注意启发,循序渐进,培养学生分析问题和解决问题的能力,充分发挥学生在学习上的主动性和创造性。

在教学过程中,应充分利用观察大体标本、阅读X光片、阅看幻灯片和录像等各种教材、病例示范、动物实验、参观和参加手术等多种形式,以提高教学质量。

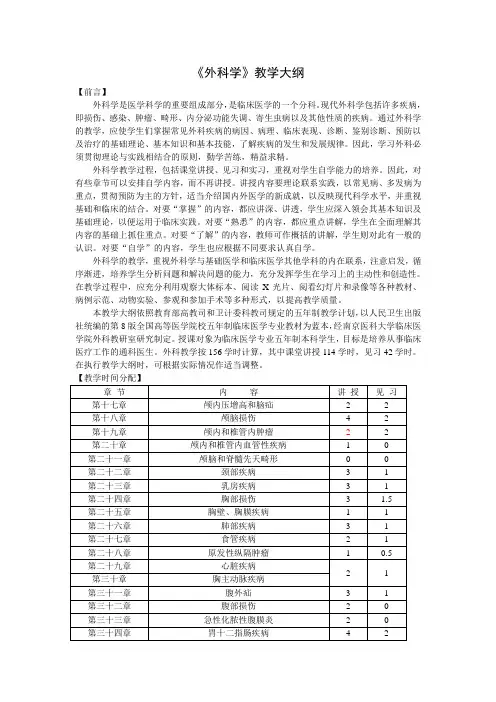

本教学大纲依照教育部高教司和卫计委科教司规定的五年制教学计划,以人民卫生出版社统编的第8版全国高等医学院校五年制临床医学专业教材为蓝本,经南京医科大学临床医学院外科教研室研究制定。

授课对象为临床医学专业五年制本科学生,目标是培养从事临床医疗工作的通科医生。

外科教学按156学时计算,其中课堂讲授114学时,见习42学时。

在执行教学大纲时,可根据实际情况作适当调整。

第十七章颅内压增高和脑疝【教学目的与要求】一、掌握1.引起颅内压增高的病因。