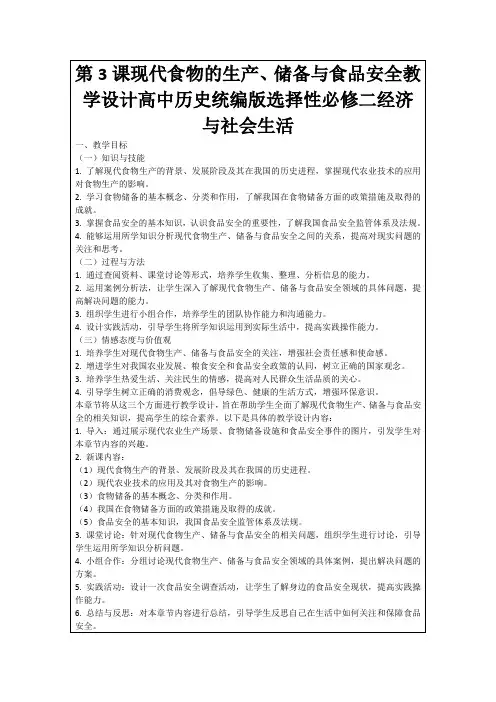

高中历史必修二第三课

- 格式:ppt

- 大小:2.50 MB

- 文档页数:31

现代食物的生产、储备与食品安全1.近年来,生物技术在农业栽培中的应用范围越来越广泛,在许多环节的有效性和实用价值凸显。

如杂交育种技术可以有效增强农作物优良性状;生物农药技术可以有效降低农作物中的农药残留,保护周围环境。

这表明生物技术()A.已经取代其他农业技术B.能有效的保障食品安全C.利于农业的可持续发展D.是农业增产的决定因素2.20世纪90年代初,中共中央明确把粮食定位为“基础中的基础”、“直接关系到人民和国家安危”的战略性商品。

之后,保障粮食安全被确定为国家的重大战略性问题。

这表明()A.中国人口多的特殊国情B.西方国家对华粮食封锁C.国家主体作用得到强化D.工业建设急需大量粮食3.20世纪70年代以来我国农业连年丰收,但是却出现大量粮食无库可存、露天堆放,损耗率高的状况。

为此,我国启用()A.机械制冷低温储粮技术B.国家储备粮粮仓C.机械通风储粮技术D.冷链物流技术4.“淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。

他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿……”。

“他”的主要贡献是()A.解决了中国人民的温饱和国家粮食安全B.运用高科技手段最早进行杂交水稻研究C.推动了世界和平稳定和农业科技的进步D.为解决世界粮食供给作出了杰出的贡献5.湖南省新化县近几年来努力构建以茶叶、黄精为重点的特色农业产业,构建“县+镇+村”上下联动的发展体系。

河北承德市围场满族蒙古族自治县也形成了“龙头企业+合作社+基地+农户”的发展模式。

由此可知,这些地区()A.食品供应得到有效保障B.重视农业产业化经营C.着力扩大农业生产规模D.注重农产品质量安全6.2021年6月,联合国粮农组织(FAO)3日发布数据显示,5月全球粮食价格指数升至127.1点,为2011年9月来的最高水平。

FAO表示,受到供给中断与需求强劲的双重因素的推升,糖、植物油及谷物的价格在5月创下最大涨幅。

以上信息主要说明()A.新冠疫情致粮食需求剧增B.世界粮食生产问题严重C.各国人民的温饱无法保障D.维护粮食安全任重道远7.曾经被农民欢呼为“神药”的DDT等合成农药,不但有高效的杀灭农业害虫的作用,也把对人类有利的、害虫的天敌一扫而光。

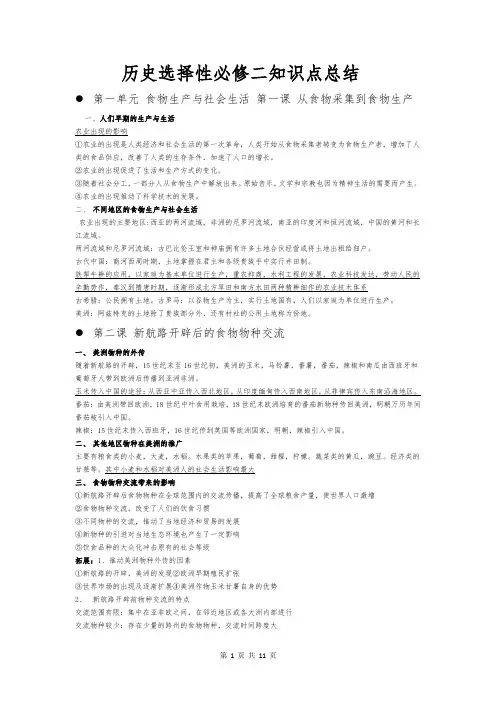

历史选择性必修二知识点总结●第一单元食物生产与社会生活第一课从食物采集到食物生产一、人们早期的生产与生活农业出现的影响①农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者,增加了人类的食品供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

②农业的出现促进了生活和生产方式的变化。

③随着社会分工,一部分人从食物生产中解放出来。

原始音乐,文学和宗教也因为精神生活的需要而产生。

④农业的出现推动了科学技术的发展。

二、不同地区的食物生产与社会生活农业出现的主要地区:西亚的两河流域,非洲的尼罗河流域,南亚的印度河和恒河流域,中国的黄河和长江流域。

两河流域和尼罗河流域:古巴比伦王室和神庙拥有许多土地合伙经营或将土地出租给佃户。

古代中国:商河西周时期,土地掌握在君主和各级贵族手中实行井田制。

铁犁牛耕的应用,以家庭为基本单位进行生产,重农抑商,水利工程的发展,农业科技发达,劳动人民的辛勤劳作,秦汉到隋唐时期,逐渐形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系古希腊:公民拥有土地。

古罗马:以谷物生产为主,实行土地国有,人们以家庭为单位进行生产。

美洲:阿兹特克的土地除了贵族部分外,还有村社的公用土地称为份地。

●第二课新航路开辟后的食物物种交流一、美洲物种的外传随着新航路的开辟,15世纪末至16世纪初,美洲的玉米,马铃薯,番薯,番茄,辣椒和南瓜由西班牙和葡萄牙人带到欧洲后传播到亚洲非洲。

玉米传入中国的途径:从西亚中亚传入西北地区,从印度缅甸传入西南地区,从菲律宾传入东南沿海地区。

番茄:由美洲带回欧洲,18世纪中叶食用栽培,18世纪末欧洲培育的番茄新物种传回美洲,明朝万历年间番茄被引入中国。

辣椒:15世纪末传入西班牙,16世纪传到英国等欧洲国家,明朝,辣椒引入中国。

二、其他地区物种在美洲的推广主要有粮食类的小麦,大麦,水稻。

水果类的苹果,葡萄,甜橙,柠檬。

蔬菜类的黄瓜,豌豆。

经济类的甘蔗等。

其中小麦和水稻对美洲人的社会生活影响最大三、食物物种交流带来的影响①新航路开辟后食物物种在全球范围内的交流传播,提高了全球粮食产量,使世界人口激增②食物物种交流,改变了人们的饮食习惯③不同物种的交流,推动了当地经济和贸易的发展④新物种的引进对当地生态环境也产生了一定影响⑤饮食品种的大众化冲击原有的社会等级拓展:1、推动美洲物种外传的因素①新航路的开辟,美洲的发现②欧洲早期殖民扩张③世界市场的出现及逐渐扩展④美洲作物玉米甘薯自身的优势2、新航路开辟前物种交流的特点交流范围有限:集中在亚非欧之间,在邻近地区或各大洲内部进行交流物种较少:存在少量的跨州的食物物种,交流时间跨度大新航路开辟后物种交流特点:欧洲具有主导性,范围具有全球性,交流具有双向互补性,内容具有丰富性,结果具有双重性,时间具有长期性4、美洲农作物传入对中国的影响积极影响:①丰富食物结构,改变了人们饮食结构及生活习惯②增加粮食产量,促进人口增长和人口流动③促进土地的开发增加耕地面积经济作物的广泛种植④推动了农产品的商业化,促进了农业手工业和商业的发展⑤新的经济要素,资本主义萌芽产生消极:土地资源过度开发破坏了生态环境●第三课现代食物的生产、储备与食品安全一、食物生产的现代化趋势:机械化,集约化,产品化领域:农业,畜牧业,渔业二、食物储备技术的进步原始社会:人们利用地窖和淘气来储存余粮古代社会:粮仓20世纪50年代:美国已经使用机械通风储粮技术20世纪七十年代:中国开始采用机械制冷低温储粮技术21世纪以来:新型制冷设备相继推出,粮仓容量不断扩大,粮食储备自动化和智能化水平不断提高。

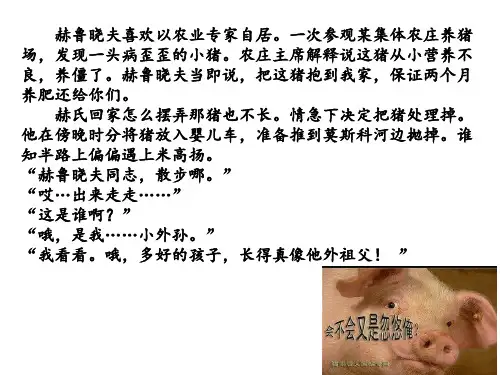

第3课古代商业的发展1.(2019·江苏学业水平测试)扬州是古运河的交通枢纽,在唐代“雄富冠天下”,时称“扬一益二”。

出现这一现象的主要原因是()A.“交子”广泛使用B.坊市界限严格C.商业发展繁荣D.商帮活动频繁答案 C解析据材料信息扬州在唐代“雄富冠天下”可知其商业发展繁荣,故C项正确;“交子”是在宋代出现的,商帮是在明清出现的,故排除A、D两项;“坊市界限严格”在材料中无法体现,故排除B项。

2.(2019·江苏连云港学业水平测试模拟)有史料记载,汉代“文帝之时,纵民得铸钱、冶铁、煮盐”。

因而出现一些富商大贾“冶铸煮盐,财或累万金”。

此现象说明当时()A.已放弃重农抑商政策B.需迫切实行盐铁官营C.商人地位高且势力大D.实行阶段性惠商政策答案 D解析从战国至清,始终奉行重农抑商政策,故A项错误;盐铁官营与材料“纵民”不符,故B项错误;材料“财或累万金”,不能表明汉代富商大贾社会地位的高低,故C项错误;材料“纵民”,体现了汉文帝时期对商人采取放任的态度,故D项正确。

3.(2019·嘉兴期末)杜牧曾说,“凡江淮草市,尽近水际,富室大户,多居其间”。

由此可见唐代() A.“市”突破了时空上的限制B.经济重心转移到了江淮地区C.都市中形成了繁荣的商业区D.草市繁荣且多设于交通便利之处答案 D解析“尽近水际,富室大户”,反映出草市繁荣且多设于交通便利之处,故D项正确。

4.宋代出现了“交子”。

“交子”的“交”,是交合的意思,指两张券合得起来就交钱。

据此可知“交子”() A.具有一定“防伪”功能B.满足商品经济发展的要求C.促进了古代经济的发展D.源于唐代类似汇票的飞钱答案 A解析根据材料“两张券合得起来就交钱”可知A项符合题意。

B、C、D三项与材料信息不符,排除。

5.(2019·江苏南通学业水平模拟)下侧宋石刻反映了苏州古城的城市布局。

西北角的“平权坊”和“西市坊”一带,只有坊名,没有坊门、坊墙。

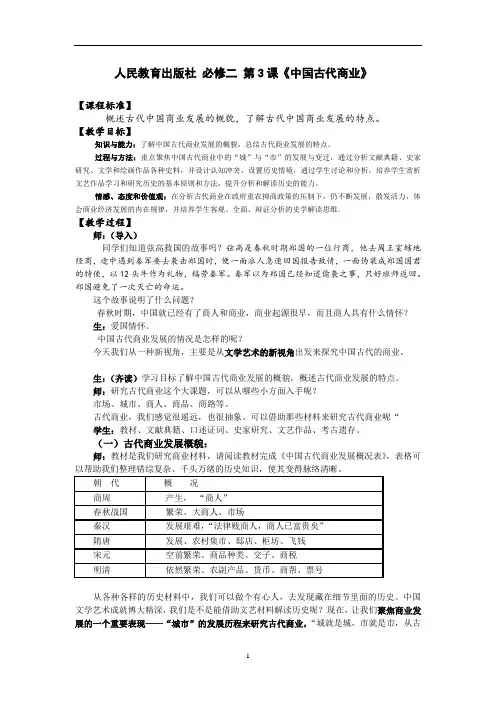

人民教育出版社必修二第3课《中国古代商业》【课程标准】概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点。

【教学目标】知识与能力:了解中国古代商业发展的概貌,总结古代商业发展的特点。

过程与方法:重点聚焦中国古代商业中的“城”与“市”的发展与变迁,通过分析文献典籍、史家研究、文学和绘画作品各种史料,并设计认知冲突、设置历史情境,通过学生讨论和分析,培养学生赏析文艺作品学习和研究历史的基本原则和方法,提升分析和解读历史的能力。

情感、态度和价值观:在分析古代商业在政府重农抑商政策的压制下,仍不断发展,散发活力,体会商业经济发展的内在规律,并培养学生客观、全面、辩证分析的史学解读思维。

【教学过程】师:(导入)同学们知道弦高救国的故事吗?弦高是春秋时期郑国的一位行商,他去周王室辖地经商,途中遇到秦军要去袭击郑国时,便一面派人急速回国报告敌情,一面伪装成郑国国君的特使,以12头牛作为礼物,稿劳秦军。

秦军以为郑国已经知道偷袭之事,只好班师返回。

郑国避免了一次灭亡的命运。

这个故事说明了什么问题?春秋时期,中国就已经有了商人和商业,商业起源很早,而且商人具有什么情怀?生:爱国情怀。

中国古代商业发展的情况是怎样的呢?今天我们从一种新视角,主要是从文学艺术的新视角出发来探究中国古代的商业。

生:(齐读)学习目标了解中国古代商业发展的概貌,概述古代商业发展的特点。

师:研究古代商业这个大课题,可以从哪些小方面入手呢?市场、城市、商人、商品、商路等。

古代商业,我们感觉很遥远,也很抽象。

可以借助那些材料来研究古代商业呢“学生:教材、文献典籍、口述证词、史家研究、文艺作品、考古遗存。

(一)古代商业发展概貌:师:教材是我们研究商业材料,请阅读教材完成《中国古代商业发展概况表》,表格可以帮助我们整理错综复杂、千头万绪的历史知识,使其变得脉络清晰。

从各种各样的历史材料中,我们可以做个有心人,去发现藏在细节里面的历史。

中国文学艺术成就博大精深,我们是不是能借助文艺材料解读历史呢?现在,让我们聚焦商业发展的一个重要表现——“城市”的发展历程来研究古代商业,“城就是城,市就是市,从古典文学看宋以前的古代商业”。

高中历史人教版必修二知识点第1课发达的古代农业知识点一、早期农业生产的出现1、起源中国是世界农业起源地之一,农业起源最早可追溯到距今一万年左右。

距今七八千年时,中国原始农业已相当发达。

(马上点标题下“高中历史”关注可获得更多知识干货,每天更新哟!)2、表现河姆渡氏族公社遗址发现稻谷神农氏被尊奉为中国农业的始祖3、地位中国是世界上最早培植水稻和粟的国家。

4、概况(1)原始农业主要生产工具:石刀石斧石犁耒耜主要耕作方法:刀耕火种作物种类:水稻和粟生活方式:为了寻找肥沃的土地,人们不得不经常迁徙。

(2)商周农业主要生产工具:出现了青铜农具,但在农业生产中很少使用。

木制的耒耜和石锄、石犁,仍是人们进行农业生产的重要工具。

耕作技术:开沟排水,除草培土,沤制肥料,治虫灭害作物种类:农作物种类更加丰富,有粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等,后世的主要农作物多已具备。

生活方式:人们的生活从频繁迁徙开始走向定居。

5、农业发展特点独立发展,自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。

二、精耕细作的传统农业1、铁犁牛耕的发展(1)春秋战国时期:人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广。

(2)汉朝:西汉赵过推广的耦犁,要用两头牛牵引,三个人驾驭。

后来又出现犁壁,使铁犁可以朝着同一个方向翻土。

使用耦犁的牛耕方法,到东汉时已推广到珠江流域。

汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。

(3)隋唐:江东地区出现曲辕犁。

这种犁安装了犁评,可以调节犁耕的深浅,既简便.又轻巧,能适应各种土壤和不同田块的耕作要求。

2、耕作技术的不断进步(1)耕作方法:①垄作法(春秋战国)②代田法(西汉)(2)耕作技术:①西汉发明播种用的耧车②魏晋南北朝采用耕耙耱技术(北方旱地)和耕耙技术(南方水田)(3)耕作制度:①两汉的耕作制度是以一年一熟为主。

②宋朝以后,江南逐渐形成了稳定的稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制。

(3)水利灌溉的发展:①水利工程:都江堰(战国时期);漕渠、白渠、龙首渠(汉朝)②灌溉工具:翻车(曹魏时期)、筒车(唐朝)、水力高转筒车(宋朝)、风力水车(明清)三、男耕女织的小农经济1、商周时期的土地国有制和集体劳动:分封制与井田制2、小农经济的形成条件(1)生产力:春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的逐渐推广,提高了社会生产力(2)生产关系:随着封建土地私有制的确立,如鲁国的初税亩、商鞅变法等2、小农经济的主要特点(1)生产方式:以一家一户为单位,男耕女织(以家庭为生产、生活的基本单位;农业与家庭手工业相结合)(2)生产目的:主要满足自家的基本生活需要和交纳赋税(自给自足的自然经济)3、小农经济下的农民(1)拥有一定的土地、农具或耕畜等生产资料,具有生产积极性。

淮阳县第一中学学习的艺术之历史学案组名:姓名:日期:编制:杨彪独立、自主、自学促能力形成;团结、协作、展示让魅力飞扬第三课享誉世界的手工业[旧知链接]随着铁犁牛耕的出现和封建土地所有制的发展,在战国时期开始出现精耕细作的农业。

此后,精耕细作技术不断发展和完善,达到古代世界的最高水平,使中国的农业处于世界领先的地位。

精耕细作既是古代中国农业的优秀传统,也是古代中国农业最主要的特点。

[学习目标]本节重点:中国古代手工业的主要经营形态、先进技术与精湛工艺本节难点:中国古代手工业的主要经营形态定向导学·互动展示[训练课导学] “日清过关”巩固提升三级达标训练书写等级:分数:批阅日期:基础题1.下列史实发生在汉代的是:()(1)铁农具取代木、石和青铜工具(2)利用水力鼓风冶铁炼钢(3)发明灌钢法(4)使用曲辕犁A(1)(2)(3)B(1)(2)C(1)(2)(4) D(3)(4)2.我国民营手工业和家庭手工业开始出现是在( )A原始社会B夏商西周C春秋战国时期D秦汉时期发展题1.杜甫在诗中写道:“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城传。

君家白碗胜霜雪,急送茅斋也可怜。

”诗中描写的是()A白瓷B青瓷C彩瓷D青花瓷2.明朝时,太湖地区出现大量“以机为田,以梭为耒”的家庭,苏州震泽镇附近各村居民“尽逐丝绸之利”,松江地区男女几乎均以棉织为业,景德镇有瓷窑近千座。

综合以上现象,反映出当时手工业的突出特点是()A手工业生产力提高B资本主义萌芽出现C区域性经济分工扩大D商品经济高度发展提高题:1世纪时,古罗马博物学家普林尼在其被誉为百科全书式的著作《自然史》中说,“虽然铁的种类很多,但没有一种能和中国来的刚相媲美。

”17世纪以来,许多欧洲国家的宫廷和王公贵族更是竞相购藏中国的瓷器、漆器和丝绸、刺绣,甚至不惜重金到中国定做,运回国内珍藏。

(1)为什么古代中国的手工业产品会在海外市场上广受欢迎和赞誉?反映了古代中国手工业生产的哪些特点?(2)有人说,在改革开放的新时代,我国传统的手工艺品必然因生产效率的低下而被淘汰。

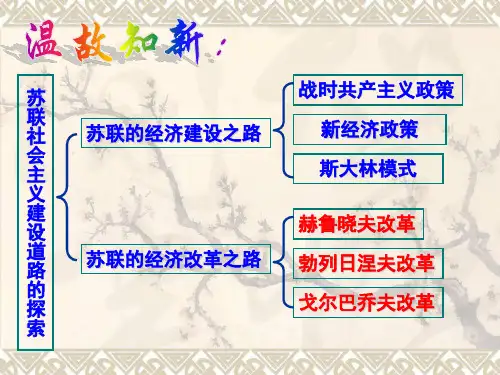

高中历史必修二的复习知识点总结高中历史必修二知识点中国特色社会主义建设的道路(第一课)经济建设的发展和曲折1、了解三大改造:1956年底,中国基本上完成三大改造。

使生产资料由私有制转变为社会主义公有制。

标志着社会主义制度在中国建立起来。

2、了解八大的主要内容:1956年,中共八大召开。

主要内容:(1)国内的主要矛盾是:先进的社会制度和落后的生产力之间的矛盾。

(2)当前的任务是:集中力量把中国从落后的农业国变为先进的工业国。

3、了解大跃进和人民公社化运动:1958年掀起的大跃进和人民公社化运动,是我党在探索中国的社会主义道路过程中一次严重的失误,造成1959—1961三年经济困难。

(第二课)伟大的历史转折了解十一届三中全会有关改革开放决策的内容,认识历史意义1978年12月十一届三中全会在北京召开。

主要内容:(1)重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义思想路线。

(2)抛弃了“以阶级斗争为纲”的错误方针,实行拨乱反正。

(3)把党和国家的工作重心转移到经济建设上来。

(4)实行改革开放(第三课)经济体制改革1、了解家庭联产承包责任制农村:1、实行家庭联产承包责任制2、废除人民公社制度3、发展乡镇企业,为农民致富、为实现工业化现代化开辟了一条新路。

2、了解国有企业改革的重要内容和作用城市:中心环节是增加企业活力,把企业搞活。

内容:(1)、管理体制上:实行政企分开,扩大企业自主权(2)所有制上:以公有制为主体多种所有制经济共同发展。

(3)分配制度上:实行以按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。

(4)、1992年进行产权制度改革,实行以股份制为主要形式的现代企业制度作用:调动工人生产积极性,增加了企业活力,推动国民经济快速发展,使人民总体达到小康水平。

(第四课)对外开放格局的初步形成1、中国对外开放格局是怎样形成的:(1)经济特区的设立:1980年,深圳(第一个经济特区)、珠海、汕头、厦门;1988年,海南省。

第3课时“蒸汽”的力量【学考报告】1.前提和条件(1)资金:海外殖民扩张和掠夺,为工业革命提供了资金来源。

(2)劳动力:圈地运动的进行,为工业革命提供了劳动力资源。

(3)技术:手工工场的发展使技术改革和机器发明的条件成熟。

(4)市场:圈地运动和殖民扩张扩大了国内外市场。

(5)政治保障:资产阶级代议制度的确立。

2.重大发明要点工业革命的重大发明史料思考(1)图一与图二在生产方式上有何差异?(2)从图二、图三、图四中你能得到关于第一次工业革命的哪些信息?提示(1)①前者是手工工场的生产方式,以手工劳动为主,以集中的工场形式组织生产;②后者是机器大生产的方式,以工厂的形式组织生产。

(2)①蒸汽机在生产上使用;②工厂制度形成;③工厂的劳动强度大;④促进了交通运输业的发展;⑤带来了环境污染问题。

1.(2017年4月浙江学考)市场需求推动技术发明,英国工业革命中棉纺织业的发展提供了一个典型个案,织布速度的提高,推动了纺纱技术的改进,纺纱技术的改进,又呼唤织布技术的革新。

下列发明,按其先后顺序排列正确的是()①手摇纺纱机②骡机③飞梭④水力织布机A.②③①④B.③①②④C.④①②③D.④③①②解析飞梭的发明促成了手摇纺纱机的发明,骡机发明是在1779年,集中了水力纺纱机和手摇纺纱机的特点,水力织布机发明是1785年,选择B项符合题意。

答案 B2.(2016年4月浙江学考)有学者指出:“经济史上的事件和人物还沉浸在昏暗中的时候,阿克莱特的名字就成为那些在昏暗中发出最灿烂光辉的名字之一。

”阿克莱特的“最灿烂光辉”之处是()A.发明了蒸汽抽水机B.推行标准化生产C.创立了近代大工厂制度D.创制水力织布机解析发明蒸汽抽水机的是英国塞维利,不符题意,故A项错误;推行标准化生产的是美国惠特尼,不符题意,故B项错误;创立近代大工厂制度的标志是英国阿克莱特在德比设立第一座水力纺纱厂,符合题意,故C项正确;创立水力织布机的是英国卡特莱特,不符题意,故D项错误。

人教版高中历史必修二目录第一单元古代中国经济的基本结构与特点第1课发达的古代农业一、早期农业生产的出现二、精耕细作的传统农业三、男耕女织的小农经济第2课古代手工业的进步一、素称发达的官营手工业二、艰难经营的民间手工业三、中国古代手工业享誉世界第3课古代商业的发展一、重农抑商下的古代商业二、市的变迁和城市的发展三、官府控制下的对外贸易第4课古代的经济政策一、土地制度的演变二、“重农抑商”三、“海禁”与“闭关锁国”第二单元资本主义世界市场的形成和发展第5课开辟新航路一、东方的诱惑二、新航路的开辟三、走向会合的世界第6课殖民扩张与世界市场的拓展一、“海上马车夫”二、“日不落帝国”三、世界市场的拓展第7课第一次工业革命一、从珍妮机到蒸汽机二、从工场到工厂三、世界市场的基本形成第8课第二次工业革命一、人类迈入“电气时代”二、垄断组织的出现三、世界市场的发展第三单元近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展第9课近代中国经济结构的变动一、自然经济的逐渐解体二、洋务运动三、中国民族资本主义的产生第10课中国民族资本主义的曲折发展一、民族资本主义的初步发展二、短暂的春天三、曲折的发展第四单元中国特色社会主义建设的道路第11课经济建设的发展和曲折一、社会主义建设的起步二、探索与失误三、国民经济的劫难第12课从计划经济到市场经济一、伟大的历史转折二、经济体制改革三、社会主义市场经济体制的建立第13课对外开放格局的初步形成一、经济特区的创办二、沿海经济开放区的开辟三、浦东的开发和开放第五单元中国近代社会生活的变迁第14课物质生活与习俗的变迁一、动荡中变化的近代社会生活二、新中国社会生活新风尚第15课交通工具和通讯工具的进步一、铁路与公路二、水运与航空三、通讯工具的变迁第16课大众传媒的变迁一、报刊业走向繁荣二、影视事业的发展三、互联网的兴起探究活动课中国民生百年变迁(20世纪初~21世纪)──历史展览第六单元世界资本主义经济政策的调整第17课空前严重的资本主义世界经济危机一、虚假“繁荣”的幻灭二、危机席卷资本主义世界三、“自由放任”政策的失败第18课罗斯福新政一、临危受命二、实施“新政”三、摆脱危机困境第19课战后资本主义的新变化一、国家垄断资本主义的发展二、建立“福利国家”三、第三产业的兴起和“新经济”的出现第七单元苏联的社会主义建设第20课从“战时共产主义”到“斯大林模式”一、“战时共产主义”政策二、新经济政策三、“斯大林模式”第21课二战后的苏联经济改革一、赫鲁晓夫改革二、勃列日涅夫改革三、戈尔巴乔夫改革第八单元世界经济的全球化趋势第22课战后资本主义世界经济体系的形成一、布雷顿森林会议二、世界货币体系的建立三、战后资本主义世界经济体系的形成第23课世界经济的区域集团化一、欧洲联盟二、北美自由贸易区三、亚太经济合作组织第24课世界经济的全球化趋势一、经济向全球化发展二、世界贸易组织的建立。