新生儿足跟血采集方法研究进展

- 格式:pdf

- 大小:274.04 KB

- 文档页数:3

新生儿疾病筛查足跟血采集方法的探讨背景介绍新生儿疾病筛查是指通过对新生儿进行疾病筛查,及早发现患有特定遗传代谢缺陷或其他疾病的婴儿,以便进行尽早的治疗,降低病死率,避免智力障碍等不可逆性损害。

随着医疗技术的不断发展,新生儿疾病筛查的范围也越来越广泛,足跟血采集是新生儿疾病筛查的常规方法之一。

本文将对足跟血采集方法的探讨进行介绍。

足跟血采集方法足跟血采集是目前新生儿进行疾病筛查的一个常用方法,其主要原理是通过采集婴儿脚底的血液样本进行检测。

在进行足跟血采集前,需要先为婴儿准备好采血器、脱脂棉球、皮肤消毒剂和试纸等工具。

具体操作流程如下:1.准备:将采血器打开,将脱脂棉球取出,用皮肤消毒剂将婴儿脚底消毒并擦干净;2.采集:将试纸放到采血器底下,然后将采血器上的盖子揭开,用力按压婴儿脚底,直至血液流出并浸湿试纸,并用脱脂棉球轻轻按压止血,最后将血液试纸放入筛查卡里;3.处理:将采血器、脱脂棉球等消毒后丢弃,将筛查卡送到相应的检测机构进行检测。

足跟血采集方法的好处是无痛苦,无创伤,方便快捷,且对婴儿危害极小,成为新生儿疾病筛查的常规方法之一。

足跟血采集注意事项足跟血采集虽然操作简单,但仍有一些需要注意的事项,以保证采集的准确度和安全性:1.选择适当时间:足跟血采集适于在婴儿出生后48-72小时内进行,不能太早或太晚;2.足部温度:采血前要保证婴儿脚底温暖,以增强血液循环;3.采集时机:采集时婴儿要保持醒着状态,不能在婴儿入睡时采集;4.采集量:采集量要充足,不能过多或过少;5.消毒:皮肤消毒要彻底,以避免细菌感染。

足跟血采集的优缺点足跟血采集作为新生儿疾病筛查的常规方法之一,其优缺点如下:优点1.无痛苦,无创伤,对婴儿危害小;2.方便快捷,易于实施,无需特殊的医疗设备和场地;3.检验结果准确度高,能及时诊断出婴儿是否有遗传代谢缺陷等疾病。

缺点1.采集量不足会影响检验结果的准确性;2.足部浸泡过久可能引起温度过低,影响血液循环,进而影响检测结果;3.足跟血采集偶尔会出现感染等并发症,虽然发生率不高,但仍需注意防范。

新生儿疾病筛查足跟采血摘要探讨可行有效的新生儿疾病筛查足跟采血的方法,对2009年月1月~2010年10月900例新生儿从健康教育、人员管理、采血方法、采血时间、部位、进针深度环境等方面进行系统管理,使采血合格率达到100%,减轻了新生儿痛苦,减少了新生儿家长的焦虑担心,值得推广。

关键词新生儿疾病筛查足跟采血新生儿疾病筛查主要是筛查先天性甲状腺功能低下和苯丙酮尿症,是保护儿童健康,提高人口素质的重要措施。

其中足跟采血是较理想和较有效的采血方法。

2007开始新生儿足跟采血进行新生儿疾病筛查,可在2008年前的采血率和采血成功率均不理想,2009年开始对采血方法的正确培训和对孕产妇的多方面宣传后,其抽采率和采血成功率均有大大的提高。

采血人员管理及相关教育宣传工作采血人员必须经过严格的理论和实践培训。

采血前认真校对母亲姓名及床号,做好卡片登记和准备工作,确保采集样本不出现错误。

采血人员负责管理疾病筛查婴儿的结果登记、档案管理及相关信息。

高度重视并加强对孕妇的宣传教育工作,如充分利用产前孕妇学校、发放宣传资料及住院健康教育等形式,普及家属及孕妇对新生儿疾病筛查相关知识的了解和认识,促使其积极配合做好筛查工作。

采血要求及注意事项加强与患者家属沟通:在进行幼儿足跟部血片采集前,应将疾病筛查的项目、费用、条件等情况告知产妇及家属。

在采血前加强与家属沟通,预约采血时间,使其做好充分准备;对于住院新生儿,采血护士在早晨查房时,就应将估计当日采血时间、采血方法及注意事项告知家属,使其做好准备;对于出院前不能采血者,应向家长讲解注意事项,疾病筛查的意义和重要性,使其充分重视这件事情,并和家属约定具体采血时間,一般在出生后20天内,最好在出生后6~10天进行采血,做好跟踪采血工作。

采血注意事项:要提高采血率和采血成功率,应从以下几个方面加强注意:①采血滤纸,应选用新生儿疾病筛查的专用滤纸。

②采血量,在采集时,为了尽量降低如皮肤碎屑、消毒剂等的影响,一般弃去采集的第1滴血,保证采集的3个血斑相互独立,且血斑直径均要>08cm。

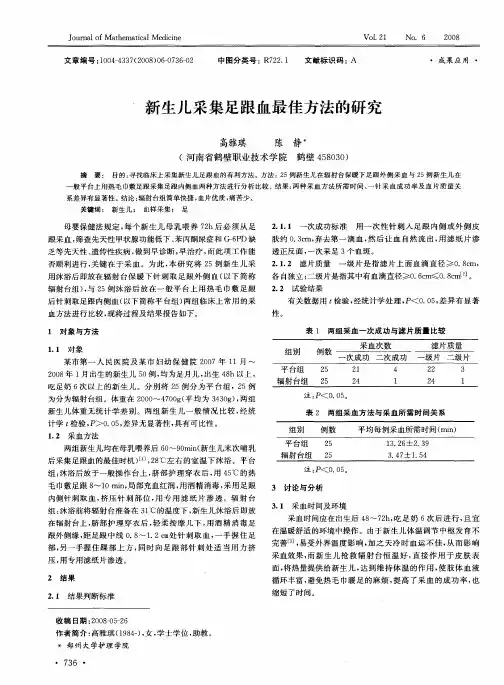

新生儿疾病筛查足跟血采集技巧的探讨摘要目的:探讨简单、方便、一针成功率的采血方法。

方法:采用两种不同的采血方法,采取新生儿疾病筛查的血标本,观察其采血的一针成功率。

结果:两组比较,新方法明显优于对照组。

结论:采用这种改进的采血方法能有效的提高采血穿刺成功率,缩短采血时间,提高采血标本质量,缩短新生儿哭闹时间,局部血供恢复较快,减少新生儿损伤,提高工作质量,增加服务满意度,减少医患冲突。

关键词新生儿足跟血采集技巧我院自2005年12月开展新生儿疾病筛查。

血片采集是新生儿疾病筛查技术流程中最重要的环节,直接影响筛查的结果及筛查率的提高。

我院通过改进足跟血的采集方法,提高了新生儿疾病筛查足跟血采集的1次成功率,从而减少了采血给新生儿带来的痛苦。

资料与方法2007年1月~2010年7月采集新生儿足跟血1180例,其中2007年1月~2009年2月使用传统方法采集662例,1次采集成功544例,成功率为82.18%;2009年2月~2010年7月使用新方法采集新生儿足跟血,采集508例,1次采集成功500例,成功率为98.43%。

传统方法:①时间:必须在新生儿出生72小时以后;喂奶6次上进行采集。

早产儿和低体重儿应特别注意,因为早产儿和低体重儿的酶系统及器宫发育较迟后,一般推迟2~4天采血。

②采血体位:将婴儿平躺,足跟下垂于床沿,采血者可下蹲操作。

③采血部位:取足跟的内外侧缘,以外侧缘的内侧为常用部位,距足跟0.6~0.7cm处,不在足跟中心部位采血,避免神经、肌肉、骨髓的损伤。

④采血深度:深度为2.0~2.2mm。

⑤采血过程:a.用1次性采血针穿刺使血液流出,不要用力挤压;b.用消毒干棉球擦去第一滴血,待血液流出时用滤纸片接触血滴直到双面透过;c.共取3个血斑,每个血斑直径大于8mm;d.处理好创口,防止感染。

新方法:①采血时间:在传统采血时间的基础上,对喂养不足有脱水表现的新生儿,推迟采血,加强喂养,直到脱水纠正。

新生儿足跟血采集方法及护理要点分析摘要:目的对新生儿足跟血采集的方法、护理要点等进行分析总结。

方法随机抽取在本院接受足跟血采集的新生儿2556例,分别采用两种不同操作方法采集足跟血,其中1200例为对照组,采用常规方法,1356例为研究组,采用改良方法,对护理工作进行回顾性分析,总结相应的护理要点,同时比较两组的足跟血采集成功率情况。

结果研究组新生儿足跟血一次采集成功率为99.19%(1345/1356),显著比对照组的相应指标水平更高,二组差异比较,均显示P<0.05。

结论对新生儿足跟血采集方法进行改良,同时掌握采集过程中的各种护理要点,能够显著提升一次采集成功率和标本合格率。

关键词:新生儿;足跟血采集;护理要点新生儿足跟血筛查是及早发现、干预新生儿出生缺陷的有效举措,对于提升人口素质具有重要意义,其筛查内容主要是先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症,对于存在异常情况的新生儿,通过及早采取有效的干预手段,可以使其健康水平得到较好的提升[1]。

要想确保新生儿疾病筛查的有效性,要求工作人员掌握较好的新生儿足跟血采集操作技术,同时重视相应的护理工作,以提升一次采集成功率,并尽量确保足跟血标本质量的合格。

根据我国卫生部颁布的《新生儿疾病筛查血片采集技术规范》,对足跟血血片具有如下几方面的要求:血滴自然渗透滤纸,确保血斑直径≥8mm且正反面保持一致,没有污染、渗血环等情况,并且采血卡片应当确保填写的内容完整、准确[2]。

若不符合以上要求,说明足跟血标本不合格,这会直接影响到新生儿筛查结果的准确性。

研究显示,采用传统方法进行新生儿足跟血采集,一次采集成功率处于比较低的水平,且容易出现血标本不合格的现象,新生儿和家长也会因多次采血操作而增加痛苦,同时还会让患儿发生感染的风险显著升高。

这也是导致医患纠纷的一个常见原因。

为了使新生儿采集足跟血的成功率、合格率得到有效提升,本院对传统采血方法进行了改进,同时强化了护理工作,本文对相应的研究情况报道如下。

新生儿疾病筛查足跟血采集体会【关键词】新生儿足跟血采集中图分类号:r722文献标识码:b文章编号:1005-0515(2011)2-314-01我院自2009年6月进行新生儿疾病筛查足跟血,目的是通过对新生儿足跟部采血,进行苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症的筛查。

我们发现在采样过程中常会遇到足跟部出血量不足,不能收集到2个直径大于8mm的血斑标本。

故对34例采样失败的新生儿进行原因分析,并采取相应的对策,提高了采血的成功率和血样的质量。

现介绍如下:1 资料与方法1.1 临床资料我院自2009年6月~2009年11月共采样的新生儿200例,其中采血失败34例。

标准以不能1次成功采集标准血样为失败,采集者为同一组护士。

1.2 方法根据失败的可能原因设计调查表,以打钩形式选项,可单选或多选,最后进行比较和分析。

2 结果34例采血失败者中采血部位不当的有21例(61.7%),手法不当有27例(79%),进针深浅不妥的5例(1.47%),婴儿足底欠暖和的5例(14.7%),婴儿采血体位不佳的6例(17.6%),滤纸接触血滴方法不当的有10例(29.4%)。

3 讨论新生儿疾病筛查是通过对新生儿足跟部采血,进行苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低的筛查,筛查工作是防治儿童智力低下或疾病伤残的一项重要措施[1],筛查包括血样的采集、递送、实验室的检测,资料的储存等环节,其中血样的采集是最基础最关键的一步,它直接关系到检测结果的分析,通过临床观察我们体会是:3.1 采血部位选择正确的采血部位是预防失败的第一步,如果采血时部位不准确,易造成采样失败。

操作者食指与中指夹住新生儿的足背,右手大拇指与食指包绕足跟,虎口紧贴皮肤,握紧同侧小腿,以阻断静脉回流,使血管充盈,采血部位取左足或右足第五跖骨划一竖直线,此线与足背平行方向与足后跟内外踝连线相交,在相交点周围颜色最深处即血运最丰富处,此部位为足底浅静脉,收集足底皮静脉网,再汇入足背外侧缘静脉处[2],该部位血管丰富,出血快,采血标本好,且渗透均匀,很容易采到3个直径为8mm 以上的合格标本。

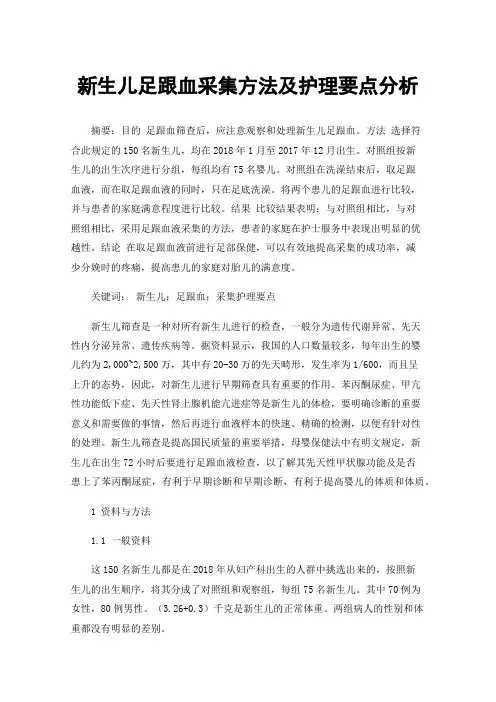

新生儿足跟血采集方法及护理要点分析摘要:目的足跟血筛查后,应注意观察和处理新生儿足跟血。

方法选择符合此规定的150名新生儿,均在2018年1月至2017年12月出生。

对照组按新生儿的出生次序进行分组,每组均有75名婴儿。

对照组在洗澡结束后,取足跟血液,而在取足跟血液的同时,只在足底洗澡。

将两个患儿的足跟血进行比较,并与患者的家庭满意程度进行比较。

结果比较结果表明:与对照组相比,与对照组相比,采用足跟血液采集的方法,患者的家庭在护士服务中表现出明显的优越性。

结论在取足跟血液前进行足部保健,可以有效地提高采集的成功率,减少分娩时的疼痛,提高患儿的家庭对胎儿的满意度。

关键词:新生儿;足跟血;采集护理要点新生儿筛查是一种对所有新生儿进行的检查,一般分为遗传代谢异常、先天性内分泌异常、遗传疾病等。

据资料显示,我国的人口数量较多,每年出生的婴儿约为2,000~2,500万,其中有20-30万的先天畸形,发生率为1/600,而且呈上升的态势,因此,对新生儿进行早期筛查具有重要的作用。

苯丙酮尿症、甲亢性功能低下症、先天性肾上腺机能亢进症等是新生儿的体检,要明确诊断的重要意义和需要做的事情,然后再进行血液样本的快速、精确的检测,以便有针对性的处理。

新生儿筛查是提高国民质量的重要举措,母婴保健法中有明文规定,新生儿在出生72小时后要进行足跟血液检查,以了解其先天性甲状腺功能及是否患上了苯丙酮尿症,有利于早期诊断和早期诊断,有利于提高婴儿的体质和体质。

1 资料与方法1.1 一般资料这150名新生儿都是在2018年从妇产科出生的人群中挑选出来的,按照新生儿的出生顺序,将其分成了对照组和观察组,每组75名新生儿。

其中70例为女性,80例男性。

(3.26+0.3)千克是新生儿的正常体重。

两组病人的性别和体重都没有明显的差别。

1.2 一般方法洗澡后抽血术:护士将洗澡室的温度调整到25-28度,水温要保持在38-41度之间,而对照组的婴儿则要进行5-10分钟的全身浸泡,然后用湿布擦拭婴儿的身体,同时进行足跟血液的采集。

新生儿足跟血采集方法的护理研究进展发表时间:2015-08-19T08:51:35.230Z 来源:《健康必读》2015年第6期供稿作者:潘淑英[导读] 当血样采集之后,在室温下进行自然干燥,时间为4h,随后送往检查。

潘淑英(江苏省常州市妇幼保健院江苏常州213000)【中图分类号】R473.72【文献标识码】B【文章编号】1672-3783(2015)06-0142-02【摘要】根据我国新生儿保健法的相关规定显示,对于新生儿要进行足跟血采集工作,近年来,对于新生儿足跟血采集方法的护理研究越来越全面、越来越完善。

本文主要根据新生儿足跟血采集的采血要求、采血时机、同时还有采血部位以及采血体位护理方法的改进进行阐述分析。

【关键词】新生儿足跟血采集方法护理新生儿在出生72小时后要进行足跟血采集,本文主要针对采集方法的护理进行研究阐述,现将护理研究报道如下。

1采血要求1.1采血时间对于新生儿的足跟血采集必须要在新生儿出生满72小时之后,并且新生儿接受母乳喂养6次之后。

1.2标本大小为了确保研究数据的科学有效性,要求两个血斑标本正面直径大于等于8毫米[1],同时背面也是如此。

1.3抗生素的使用情况在对新生儿进行足跟血采集工作时,如果母亲在服用抗生素,要求母亲停药1天,如果新生儿在在用抗生素的情况下,要求新生儿停药3天。

2采血时机的改进2.1新生儿沐浴后采血法对新生儿采取沐浴后采血法,首先要确保沐浴室的温度为26~28℃,在此基础上还要求沐浴水温为38~41℃[2],这种温度能够增加新生儿四肢的温暖程度,以此能够增大新生儿足跟血采集的成功几率。

新生儿在沐浴之后,运用流动的水对其侧足部进行冲洗,时间为1min,将冲洗的水擦干之后,按照常规的操作方法进行采血。

新生儿沐浴能够促进其血液循环,提高采集成功率。

2.2新生儿哺乳后采血法对新生儿采取哺乳后采血法主要是由于新生儿哺乳之后,其母乳乳汁当中含有充足的水分,乳汁会促进新生儿的血液循环,能够在新生儿血液循环加快的情况下形成高峰。

两种不同手法采集新生儿足跟血的研究【摘要】目的:探究新生儿足跟血采集手法,确保新生儿足跟血标本质量,提升采集成功率,减轻足跟血采集时对新生儿造成的疼痛感。

方法:对我院2013年5月至2014年5月期间400例新生儿的临床资料进行回顾性分析,将400例新生儿划分为研究组与对照组,两组各500例;对照组采用常规血样采集方法,研究组采用改良方法。

对比研究组与对照组采血部位淤血状况、血样采集质量、血样采集时间以及采血难易度等。

结果:研究组与对照组相比,发生足跟皮下淤血情况的几率较低,血样采集成功率较高,血样采集容易,两组差异具有统计学意义p<(0.05)。

结论:研究组采血部位淤血发生率低、血样采集质量高、血样采集时间短以及采血容易,改良方法值得在临床中推广应用。

【关键词】手法;采集;足跟血【中图分类号】R174+.1 【文献标识码】B 【文章编号】1674-8999(2015)8-0389-02采集新生儿足跟血,是筛查新生儿的主要环节,新生儿血液样本的采集质量对于实验室检验工作开展的有效性、合理性有着十分重要的影响,是确保新生儿筛查质量的根本。

足跟采血,实质上就是一种常规血样采集方法。

为提高采集血样的成功率,选取我院新出生的400例新生儿进行采血难易度的研究和分析,现报道如下。

1 材料与方法1.1 一般资料回顾性分析我院2013年5月至2014年5月期间400例新生儿的临床资料,所有新生儿均出生3d-4d,身体状况良好,体重均超过2500g。

选取标准:新生儿在出生之后各项状况良好,出生72h至96h时,经过6次以上充分的母乳喂养,无腹泻、恶心、发热等一系列对水、电解质平衡造成影响的疾病,无先天凝血障碍性疾病与先天性出血障碍性疾病,皮肤黏膜正常,且没有应用影响出、凝血机制的药品。

将400例新生儿划分为研究组与对照组,两组各200例,两组新生儿在出生时间、体重以及孕周等多个方面均无显著差异,不具备统计学意义(P0.05)。

新生儿疾病筛查足跟采血方法与护理措施探讨新生儿疾病筛查足跟采血方法与护理措施探讨随着医学技术和生活水平的进步,新生儿疾病筛查已成为新生儿保健的重要环节。

新生儿疾病筛查是指在新生儿出生后的一定时间内,对新生儿进行全面的健康检查,以发现新生儿存在的某些可遗传或可感染的疾病,并采取及时干预措施,以降低疾病的发生率和死亡率,增加婴儿的健康生存率。

新生儿疾病筛查中,足跟采血是其中一个必须采用的方法。

本文将对足跟采血方法与护理措施进行探讨,以帮助相关人员更好地进行新生儿疾病筛查。

一、足跟采血方法足跟采血是一种常见的新生儿疾病筛查方法。

其原理是从新生儿的足跟处采取一定量的血液样本,以进行疾病筛查。

足跟采血方法简单、易行、创伤小,所以被广泛应用。

足跟采血前的准备工作足跟采血前,必须对新生儿进行全面检查,确保其身体健康。

此外,还需要准备好足跟采血所需的材料和工具,如无菌采血纸片、清洁棉球、酒精棉球、无菌手套、无菌带和注射器等。

足跟采血过程1.足部消毒足跟采血前,必须用酒精消毒新生儿足部,以避免感染。

2.足跟刺激足跟采血时,需要先轻轻按压足底,使得足跟的血管扩张并暴露出来。

3.采血怎样采血,是足跟采血的关键。

采血时,需要把无菌采血纸片放在足跟上,迅速从侧面穿刺足跟,取出一定量的血液样本,之后轻轻压迫足部,避免出血,以确保采血过程的安全性和准确性。

4.采血后处理足跟采血后,必须仔细检查是否有各种不适。

若出现渗血、水肿、发红、疼痛等异常现象,需及时采取相应的措施进行处理。

足跟采血后的护理足跟采血后,还需要进行一定的护理工作,以保证新生儿的健康。

1.翻身、活动采血后,应将新生儿在5分钟内翻身放置,然后再帮助其做活动,搓背、按摩、翻身等动作,帮助新生儿恢复正常状态。

2.消毒处理在足跟采血后,需要用无菌棉球和酒精进行消毒处理,以避免感染。

3.观察和监测足跟采血后,需要密切观察和监测新生儿的身体状况,如体温、呼吸、血压等指标,及时发现异常情况,进行处理。