国外爆炸物探测与识别技术综述(爆破器材)

- 格式:pdf

- 大小:412.07 KB

- 文档页数:5

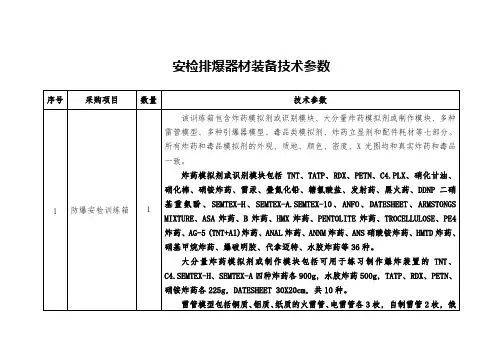

安检排爆器材装备技术参数

1.备注:

2.投标时需提供1-6项全套样品供查验。

3.以上技术参数或资质要求必须全部满足, 负偏离投标无效。

需提供检测报告的, 必须和检测报告中描述技术参数相一致, 否则视为产品不符合招标要

求, 取消竞标资格。

投标时需提供防爆安检训练箱和爆炸装置训练箱设备原产地制造商授权或提供中国总代理针对本项目授权书原件。

若中标, 中标公示期内需提供手提式LED强光搜索灯需提供检测报告原件供采购人查阅。

逾期未提供的视为放弃中标, 并承担由此产生的一切责任与后果。

供货期: 签订合同后30个工作日完成全部供货。

爆炸物的检测及安全措施爆炸物是指含有高度可燃或易爆性物质的危险品,可以造成爆炸,危害极大。

为了保护人类生命财产安全,必需采取适当的安全措施,降低爆炸物带来的危险风险。

1. 检测爆炸物的方法爆炸物的检测方法有很多种,包括化学、物理和电子等综合手段。

其中,最常见的方法是爆炸物嗅探技术。

爆炸物嗅探技术可以通过检测空气中的气味,快速识别出是否存在爆炸物质。

这种方法的优点是简单易行,但是缺点是不够准确。

另外一种常见的爆炸物检测方法是X射线技术。

通过检测物质内部结构和成份,可以快速查明物质是否为爆炸物。

这种方法的优点是准确性高,但是需要专业的设备和人员,成本较高。

此外,还有超声波、热成像和核磁共振等技术,可以快速检测出爆炸物质。

这些技术分别适用于不同类型的爆炸物质,其准确性和成本都不尽相同。

2. 爆炸物的安全措施为了防止爆炸物带来的危害,必需采取适当的安全措施,保护人类生命财产安全。

首先,要落实安全意识。

所有从事爆炸物存储、运输、使用等活动的人员必须明确安全意识,认识到其重要性,时刻提高安全意识,杜绝因疏忽而带来的不必要的危险。

其次,要加强设备的安全性。

所有使用爆炸物的设备必须符合安全标准,定期进行维护检查,杜绝因设备失效导致的爆炸事故发生。

再次,要严格控制爆炸物的存储、运输等环节。

爆炸物必须存储在专用场所,进行严密监控。

运输爆炸物必须选用专用车辆,进行严格管理,可穿透式X射线车等设备必需配备。

最后,要建立健全的管理制度。

所有从事爆炸物存储、运输、使用等活动的单位必须建立健全的管理制度,加强内部安全培训,提升员工安全素质,确保安全生产。

综上所述,爆炸物既有危害性又有使用价值,必需做到“有用之物,安全之必”。

只有采取适当的检测和安全措施,才能保障人类生命财产安全。

爆炸物品探测技术研究与应用作为一项关系国家安全和社会稳定的技术,爆炸物品探测一直备受关注和投入研究。

随着科学技术的进步,新型的爆炸物品不断涌现,传统的探测方法已经不能适应现代社会的需求。

因此,如何研究新的爆炸物品探测技术并进行应用,已成为不可回避的问题。

一、传统爆炸物品探测技术存在的问题目前常用的爆炸物品探测技术主要包括X-ray、金属探测器、磁场探测等。

然而,这些传统的技术已经不能满足现代的需求。

首先,X-ray探测技术不能有效地检测出塑料、液态和纤维素等非金属爆炸物质,且需要大量的设备和电力投入,操作过程容易受到外部因素的影响。

其次,金属探测器只能探测到所检测物品的金属部分,对于炸药和塑料爆炸物等非金属物质无能为力。

最后,磁场探测器的检测距离常常受到磁场干扰,具有误判和漏检的风险。

二、新型爆炸物品探测技术的研究与应用为了解决传统技术存在的问题,近年来,新型的爆炸物品探测技术开始进入人们的视野。

这些新技术主要包括等离子体技术、激光技术、红外光谱技术等。

1.等离子体技术等离子体技术是一种新兴的爆炸物品探测技术,它是利用等离子体与气体或固体物质相互作用的物理现象,实现对非金属爆炸物质的探测和分析,并以此保障社会的安全稳定。

与传统技术相比,等离子体技术具有响应速度快、探测范围广、误报率低等优点。

2.激光技术激光技术是一种新兴的无接触式爆炸物品探测技术,它是利用激光束与物质相互作用而实现对物质的探测和分析。

激光技术具有响应速度快、探测范围广、探测器件体积小等优点。

然而,激光探测仪器的设备成本较高,需要大量的维护和保养,增加了设备的技术难度和操作成本。

3.红外光谱技术红外光谱技术是一种基于物质的分子振动和吸收现象的无损探测方法,主要利用物质的特征光谱(fingerprint spectra)进行监测和分析。

红外光谱技术具有探测灵敏度高、稳定性好、不受环境干扰的优点。

然而,由于实验条件的限制,该技术的可靠性和稳定性有待进一步提高。

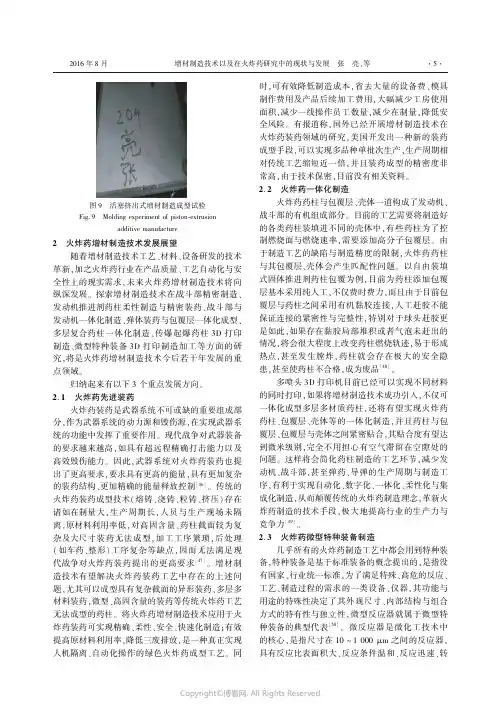

㊀㊀㊀㊀㊀图9㊀活塞挤出式增材制造成型试验Fig.9㊀Moldingexperimentofpiston ̄extrusionadditivemanufacture2㊀火炸药增材制造技术发展展望随着增材制造技术工艺㊁材料㊁设备研发的技术革新ꎬ加之火炸药行业在产品质量㊁工艺自动化与安全性上的现实需求ꎬ未来火炸药增材制造技术将向纵深发展ꎮ探索增材制造技术在战斗部精密制造㊁发动机推进剂药柱柔性制造与精密装药㊁战斗部与发动机一体化制造㊁弹体装药与包覆层一体化成型㊁多层复合药柱一体化制造㊁传爆起爆药柱3D打印制造㊁微型特种装备3D打印制造加工等方面的研究ꎬ将是火炸药增材制造技术今后若干年发展的重点领域ꎮ归纳起来有以下3个重点发展方向ꎮ2.1㊀火炸药先进装药火炸药装药是武器系统不可或缺的重要组成部分ꎬ作为武器系统的动力源和毁伤源ꎬ在实现武器系统的功能中发挥了重要作用ꎮ现代战争对武器装备的要求越来越高ꎬ如具有超远程精确打击能力以及高效毁伤能力ꎮ因此ꎬ武器系统对火炸药装药也提出了更高要求ꎬ要求具有更高的能量ꎬ具有更加复杂的装药结构㊁更加精确的能量释放控制[46]ꎮ传统的火炸药装药成型技术(熔铸㊁浇铸㊁粒铸㊁挤压)存在诸如在制量大ꎬ生产周期长ꎬ人员与生产现场未隔离ꎬ原材料利用率低ꎬ对高固含量㊁药柱截面较为复杂及大尺寸装药无法成型ꎬ加工工序繁琐ꎬ后处理(如车药㊁整形)工序复杂等缺点ꎬ因而无法满足现代战争对火炸药装药提出的更高要求[47]ꎮ增材制造技术有望解决火炸药装药工艺中存在的上述问题ꎬ尤其可以成型具有复杂截面的异形装药ꎬ多层多材料装药ꎬ微型㊁高固含量的装药等传统火炸药工艺无法成型的药柱ꎮ将火炸药增材制造技术应用于火炸药装药可实现精确㊁柔性㊁安全㊁快速化制造ꎻ有效提高原材料利用率ꎬ降低三废排放ꎬ是一种真正实现人机隔离㊁自动化操作的绿色火炸药成型工艺ꎮ同时ꎬ可有效降低制造成本ꎬ省去大量的设备费㊁模具制作费用及产品后续加工费用ꎬ大幅减少工房使用面积ꎬ减少一线操作员工数量ꎬ减少在制量ꎬ降低安全风险ꎮ有报道称ꎬ国外已经开展增材制造技术在火炸药装药领域的研究ꎬ美国开发出一种新的装药成型手段ꎬ可以实现多品种单批次生产ꎬ生产周期相对传统工艺缩短近一倍ꎬ并且装药成型的精密度非常高ꎬ由于技术保密ꎬ目前没有相关资料ꎮ2.2㊀火炸药一体化制造火炸药药柱与包覆层㊁壳体一道构成了发动机㊁战斗部的有机组成部分ꎮ目前的工艺需要将制造好的各类药柱装填进不同的壳体中ꎬ有些药柱为了控制燃烧面与燃烧速率ꎬ需要添加高分子包覆层ꎮ由于制造工艺的缺陷与制造精度的限制ꎬ火炸药药柱与其包覆层㊁壳体会产生匹配性问题ꎮ以自由装填式固体推进剂药柱包覆为例ꎬ目前为药柱添加包覆层基本采用纯人工ꎬ不仅费时费力ꎬ而且由于目前包覆层与药柱之间采用有机黏胶连接ꎬ人工赶胶不能保证连接的紧密性与完整性ꎬ特别对于球头赶胶更是如此ꎬ如果存在黏胶局部堆积或者气泡未赶出的情况ꎬ将会很大程度上改变药柱燃烧轨迹ꎬ易于形成热点ꎬ甚至发生膛炸ꎬ药柱就会存在极大的安全隐患ꎬ甚至使药柱不合格ꎬ成为废品[48]ꎮ多喷头3D打印机目前已经可以实现不同材料的同时打印ꎬ如果将增材制造技术成功引入ꎬ不仅可一体化成型多层多材质药柱ꎬ还将有望实现火炸药药柱㊁包覆层㊁壳体等的一体化制造ꎬ并且药柱与包覆层㊁包覆层与壳体之间紧密贴合ꎬ其贴合度有望达到微米级别ꎬ完全不用担心有空气滞留在空隙处的问题ꎮ这样将会简化药柱制造的工艺环节ꎬ减少发动机㊁战斗部ꎬ甚至弹药㊁导弹的生产周期与制造工序ꎬ有利于实现自动化㊁数字化㊁一体化㊁柔性化与集成化制造ꎬ从而颠覆传统的火炸药制造理念ꎬ革新火炸药制造的技术手段ꎬ极大地提高行业的生产力与竞争力[49]ꎮ2.3㊀火炸药微型特种装备制造几乎所有的火炸药制造工艺中都会用到特种装备ꎬ特种装备是基于标准装备的概念提出的ꎬ是指没有国家㊁行业统一标准ꎬ为了满足特殊㊁高危的反应㊁工艺㊁制造过程的需求的一类设备㊁仪器ꎬ其功能与用途的特殊性决定了其外观尺寸㊁内部结构与组合方式的特有性与独立性ꎬ微型反应器就属于微型特种装备的典型代表[50]ꎮ微反应器是微化工技术中的核心ꎬ是指尺寸在10~1000μm之间的反应器ꎬ具有反应比表面积大㊁反应条件温和㊁反应迅速㊁转52016年8月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀增材制造技术以及在火炸药研究中的现状与发展㊀张㊀亮ꎬ等㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀化率高㊁安全可靠等突出优点[51]ꎬ十分适用于含能材料的合成反应工艺ꎮ微型反应器可以通过对成百上千的微型通道的有效集成ꎬ整体达到宏观上的效果ꎬ这样同样可以实现很高的产量ꎬ并且物料在分子级别充分接触㊁反应在微观层面充分进行ꎬ收率与转化率有望达到100%ꎮ但微型化工设备的制造一直以来是一个难题ꎬ其微米级的尺寸以及内部复杂的管道构型需利用先进的精密加工技术制造ꎬ增材制造技术的生产精度高ꎬ完全可以作为微型反应器制造的一个有效途径ꎮ3 结论1)增材制造技术也称3D打印技术ꎬ起源于快速原型技术(RP)ꎬ经过30多年ꎬ特别是近十年的快速发展ꎬ技术不断进步与成熟ꎬ目前已形成了以SLA㊁SLS㊁FDM㊁LOM为代表的十几种增材制造技术手段ꎬ被应用于装备制造㊁生物医药㊁机械加工㊁建筑㊁珠宝㊁食品以及电子消费品等行业的产品与零件的制造ꎮ2)增材制造在国防军工的应用取得了不少成果ꎮ国外已将增材制造技术应用于微小卫星支架㊁飞机引擎㊁机翼与尾翼以及载人航天器发动机中复杂部件如空气通风管道㊁燃料喷嘴等的制造ꎻ国内已将增材制造技术应用于大型运输机㊁大型客机以及新型战斗机零部件的生产ꎬ包括钛合金主承力部分㊁起落架等ꎮ3)火炸药增材制造技术属于增材制造技术的分支ꎬ目前仍处于研究阶段ꎮ国外在火炸药领域的研究主要集中在含能油墨㊁含能芯片与传爆网络等方向ꎻ国内与国外研究方向与进度基本保持一致ꎬ研究基本处于同一水平ꎮ以南京理工大学㊁中国兵器第二〇四研究所等为代表的院校㊁机构积极开展推进剂药柱增材制造技术探索研究ꎬ在设备㊁工艺㊁材料等方向获取了一些成果ꎮ4)未来火炸药增材制造技术将颠覆火炸药传统制造理念ꎬ将会提升火炸药制造连续化㊁自动化㊁集成化㊁柔性化水平ꎬ发展主要集中在火炸药先进装药㊁火炸药一体化制造以及火炸药微型特种装备制造等研究方向上ꎮ参考文献[1]㊀刘志伟ꎬ张海鹰.面向增材制造的快速建模若干关键技术的探讨[J].现代制造技术与装备ꎬ2015(2):20 ̄21ꎬ85.LIUZWꎬZHANGHY.Discussionofkeytechnologiesofrapidmodelingofadditivemanufacturing[J].ModernManufacturingTechnologyandEquipmentꎬ2015(2):20 ̄21ꎬ85.[2]㊀胡祥涛ꎬ陈兴玉ꎬ肖承翔.简述增材制造技术在雷达装备研制中的应用[J].机械工业标准化与质量ꎬ2014(12):14 ̄16.[3]㊀杨立峰.精确制导武器及发展趋势[J].现代防御技术ꎬ2010ꎬ38(4):18 ̄21.YANGLF.Precisionguidedweaponanditsdevelopmenttrend[J].ModernDefenceTechnologyꎬ2010ꎬ38(4):18 ̄21.[4]㊀刘文叶.新概念武器的发展趋势及对策[J].飞航导弹ꎬ2003(1):36 ̄42.[5]㊀KRUTHJP.Materialincressmanufacturingbyrapidpro ̄totypingtechniques[J].CIRPAnnals ̄ManufacturingTechnologyꎬ1991ꎬ40(2):603 ̄614.[6]㊀张昌明.基于RP的快速模具制造技术研究[D].太原:太原理工大学ꎬ2006.ZHANGCM.RapidtoolingmanufacturingtechnologyresearchbasedonRPtechnology[D].Taiyuan:TaiyuanUniversityofTechnologyꎬ2006.[7]㊀刘伟军.快速成型技术及应用[M].北京:机械工业出版社ꎬ2005.[8]㊀IKUTAKꎬHIROWATARIK.Realthreedimensionalmicrofabricationusingstereolithographyandmetalmolding[C]//MicroElectroMechanicalSystemsꎬMEMS 93ꎬProceedingsAnInvestigationofMicroStruc ̄turesꎬSensorsꎬActuatorsꎬMachinesandSystems.IEEEꎬ1993:42 ̄47.[9]㊀CHENGWQꎬFUHJYHꎬNEEAYCꎬetal.Multi ̄objectiveoptimizationofpart ̄buildingorientationinste ̄reolithography[J].RapidPrototypingJournalꎬ1995ꎬ1(4):12 ̄23.[10]㊀MUELLERBꎬKOCHAND.Laminatedobjectmanufac ̄turingforrapidtoolingandpatternmakinginfoundryindustry[J].ComputersinIndustryꎬ1999ꎬ39(1):47 ̄53.[11]㊀GRIFFINC.Rapidprototypingofstructureceramiccomponentsusingselectivelasersintering[J].JourmalofMaterialTechnologyꎬ1996(11):48 ̄49.[12]㊀HUANGXMꎬYECSꎬMOJHꎬetal.Slicedatabasedsupportgenerationalgorithmforfuseddepositionmodeling[J].TsinghuaScience&Technologyꎬ2009ꎬ14(1):223 ̄228.[13]㊀刘海涛.光固化三维打印成形材料的研究与应用[D].武汉:华中科技大学ꎬ2009.LIUHT.StudyontheprocessingmaterialsofUVcuringthree ̄dimensionalprinting[D].Wuhan:Hua ̄zhongUniversityofScienceandTechnologyꎬ2009. [14]㊀刘晓辉.快速成型技术发展综述[J].农业装备与车辆工程ꎬ2008(2):11 ̄14.6 ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀爆㊀破㊀器㊀材㊀ExplosiveMaterials㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第45卷第4期LIUXH.Developmentofrapidprototypingtechnology[J].AgriculturalEquipmentandVehicleEngineeringꎬ2008(2):11 ̄14.[15]㊀陈燕和.3D打印产业经济学分析[J].湖北师范学院学报(哲学社会科学版)ꎬ2013ꎬ33(5):53 ̄57ꎬ118.CHENYH.Economicsanalysisonthreedimensionalprintingindustry[J].JournalofHubeiNormalUniversity(PhilosophyandSocialSciences)ꎬ2013ꎬ33(5):53 ̄57ꎬ118.[16]㊀陈燕和.中国的3D打印研究(1993 ̄2014):基于文献计量学的分析[J].现代情报ꎬ2015ꎬ35(6):86 ̄89.CHENYH.AnalysisonstudiesofChinese3Dprinting(1993 ̄2014):basedonthebibliometric[J].JournalofModernInformationꎬ2015ꎬ35(6):86 ̄89.[17]㊀王忠宏ꎬ李扬帆ꎬ张曼茵.中国3D打印产业的现状及发展思路[J].经济纵横ꎬ2013(1):90 ̄93. [18]㊀王雪莹.3D打印技术与产业的发展及前景分析[J].中国高新技术企业ꎬ2012(26):3 ̄5.WANGXY.Developmentandprospectanalysisof3Dprintingtechnologyandindustry[J].ChinaHighTech ̄nologyEnterprisesꎬ2012(26):3 ̄5.[19]㊀黄健ꎬ姜山.3D打印技术将掀起 第三次工业革命 [J].新材料产业ꎬ2013(1):62 ̄67.[20]㊀ADAMYAO.开源3D打印机之父AdrianBowyer和他的小伙伴们[EB/OL].[2014 ̄08 ̄10].http://www.vx.com/news/2014/4093.html.[21]㊀连岑ꎬ李涤尘ꎬ陈成ꎬ等.面向组织工程化软组织的制造技术及增材制造[J].中国组织工程研究ꎬ2014ꎬ18(8):1263 ̄1269.LIANCꎬLIDCꎬCHENCꎬetal.Tissue ̄engineeredsofttissueorientedmanufacturingtechnologiesandaddi ̄tivemanufacturing[J].ChineseJournalofTissueEngi ̄neeringResearchꎬ2014ꎬ18(8):1263 ̄1269.[22]㊀吴苡婷ꎬ王春. 生物3D打印机 使修复手术更完美[N].科技日报ꎬ2015 ̄03 ̄16(1).[23]㊀胡晓睿.增材制造技术在国防领域的应用[J].国防制造技术ꎬ2010ꎬ8(4):41 ̄43.[24]㊀Aerospacesectorembraces3Dprinting[OL].http://bit.ly/19i1zziꎬ2014ꎬ01.[25]㊀TADIDEHY.Navybeefsup3Dprintingeffortswithnew PrinttheFleet program[J].NationalDefenseꎬ2014ꎬ99(731):24 ̄26.[26]㊀TADIDEHY.3Dprintingpromisestorevolutionizedefenseꎬarospaceindustries[J].NationalDefenseꎬ2014ꎬ98(724):20 ̄23.[27]㊀祈萌ꎬ李晓红ꎬ胡晓睿ꎬ等.增材制造技术在国外国防领域的发展现状与趋势[J].国防制造技术ꎬ2013ꎬ10(5):12 ̄16.[28]㊀未来轨道卫星或可3D打印ꎬ实现 自我复制 [EB/OL].[2012 ̄09].http://office.pconline.com.cn/news/1209/2945159.html.[29]㊀ANDYG.Thisistheworld sfirstentirely3Dprintedgun[EB/OL].[2013 ̄03].http://www.foe ̄rbes.com. [30]㊀杨恩泉.3D打印技术对航空制造业发展的影响[J].航空科学术ꎬ2013(1):13 ̄17.YANGEQ.Theinfluenceof3Dprintingtothedevelop ̄mentofaviationmanufacturing[J].AeronauticalScience&Technologyꎬ2013(1):13 ̄17.[31]㊀刘俊卿.王华明打印大飞机[N].中国经济和信息化ꎬ2014 ̄02 ̄25.LIUJQ.WANGMHhadprintedbigaircraft[N].ChinaEonomy&Informatizationꎬ2014 ̄02 ̄25. [32]㊀张金勇.异形结构传爆药装药工艺研究[D].太原:中北大学ꎬ2006.ZHANGJY.Studyonirregularboosterpelletchargeprocess[D].Taiyuan:NorthUniversityofChinaꎬ2006. [33]㊀ZUNINOⅢJLꎬSCHMIDTDPꎬPETROCKAMꎬetal.Inkjetprinteddevicesforarmamentapplications[J].Nanotechꎬ2010(2):542 ̄545.[34]㊀IHNENAꎬLEEWꎬFUCHSBꎬetal.Inkjetprintingofnanocompositehigh ̄explosivematerialsfordirectwritefuzing[C]//54thAnnualFuzeConference.KansasꎬNV:2010.[35]㊀FUCHSBEꎬWILSONAꎬCOOKPꎬetal.Develop ̄mentꎬperformanceanduseofdirectwriteexplosiveinks[C]//The14thInternationalDetonationSymposium.Idaho:2010.[36]㊀许迪.化学芯片的快速成型技术研究[D].南京:南京理工大学ꎬ2004.XUD.Theresearchofrapidprototypingtechnologyofchemicalchip[D].Nanjing:NanjingUniversityofScienceandTechnologyꎬ2004.[37]㊀朱锦珍.含能芯片的快速成型技术研究[D].南京:南京理工大学ꎬ2005.[38]㊀王建.化学芯片的喷墨快速成型技术研究[D].南京:南京理工大学ꎬ2006.[39]㊀邢宗仁.含能材料三维打印快速成形技术研究[D].南京:南京理工大学ꎬ2012.XINGZR.Researchofthree ̄dimensionalprintingforenergeticmaterials[D].Nanjing:NanjingUniversityofScienceandTechnologyꎬ2012.[40]㊀朱自强ꎬ陈瑾ꎬ谯志强ꎬ等.CL ̄20基直写炸药油墨的制备与表征[J].含能材料ꎬ2013ꎬ21(2):235 ̄238.ZHUZQꎬCHENJꎬQIAOZQꎬetal.PreparationandcharacterizationofdirectwriteexplosiveinkbasedonCL ̄20[J].ChineseJournalofEnergeticMaterialꎬ2013ꎬ21(2):235 ̄238.[41]㊀伍咏晖ꎬ李晓燕ꎬ张曙.粒状熔融材料三维打印成形72016年8月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀增材制造技术以及在火炸药研究中的现状与发展㊀张㊀亮ꎬ等㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀系统的设计与研究[J].机电产品开发与创新ꎬ2005ꎬ18(6):71 ̄72ꎬ88.WUYHꎬLIXYꎬZHANGS.Designandresearchofthreedimensionalprintingsystemwithfusedmaterialpellet[J].Development&Innovationofmachinery&electricalproductsꎬ2005ꎬ18(6):71 ̄72ꎬ88.[42]㊀王锦.金运激光联手南京理工大学推进3D打印应用[N].中国证券报ꎬ2014 ̄12 ̄18.[43]㊀美国宇航局的团队利用3D打印技术研发的火箭发动机已接近成功[EB/OL].[2012 ̄09].http://www.360doc.com/content/16/0101/17/10760360_524644764.shtml.[44]㊀原光.面向增材制造的球形金属粉的制备㊁表征与应用[D].南京:南京理工大学ꎬ2015.YUANG.Preparationꎬcharacterizationandapplicationofsphericalmetalpowderforaddicitivemanufacturing[D].Nanjing:NanjingUniversityofScienceandTech ̄nologyꎬ2015.[45]㊀徐林峰.均匀液滴喷射微制造技术基础研究[D].西安:西北工业大学ꎬ2005.XULF.Foundationalresearchonuniformdropletsspra ̄yingmicro ̄fabricationtechnology[D].Xi an:North ̄westernPolytechnicalUniversityꎬ2005.[46]㊀黄凤军ꎬ赵晋宏.国外炸药装药新技术的发展[J].水雷战与舰船防护ꎬ2013ꎬ21(2):55 ̄58.HUANGFJꎬZHAOJH.Developmentsofnewtechnolo ̄giesforforeignexplosivecharge[J].MineWarfare&ShipSelf ̄defenceꎬ2013ꎬ21(2):55 ̄58.[47]㊀朱丽华ꎬ陈尚龄.关于现代炸药装药的要求[J].现代兵器ꎬ1987(1):40 ̄43.[48]㊀王长起.固体火箭发动机无烟隔热/包覆材料的研究[J].飞航导弹ꎬ1992(6)ꎻ31 ̄39.[49]㊀彭翠枝ꎬ范夕萍ꎬ任晓雪ꎬ等.国外火炸药技术发展新动向分析[J].火炸药学报ꎬ2013ꎬ36(3):1 ̄5.PENGCZꎬFANXPꎬRENXXꎬetal.Analysisonrecenttrendsofforeignpropellantsandexplosivestech ̄nologydevelopment[J].ChineseJournalofExplosives&Propellantsꎬ2013ꎬ36(3):1 ̄5.[50]㊀赵发锐.辽宁庆华公司发展战略研究[D].大连:大连理工大学ꎬ2007.ZHAOFR.ResearchondevelopingstrategyofLiaoningQHcompany[D].Dalian:DalianUniversityofTech ̄nologyꎬ2007.[51]㊀刘冠颖ꎬ方玉诚ꎬ郭辉进ꎬ等.微反应器发展概况[J].当代化工ꎬ2010ꎬ39(3):315 ̄318.LIUGYꎬFANGYCꎬGUOHJꎬetal.Developmentofmicroreactors[J].ContemporaryChemicalIndustryꎬ2010ꎬ39(3):315 ̄318.AdditiveManufactureTechnologyandItsResearchStatusandDevelopmentinPropellantandExplosiveIndustryZHANGLiangꎬLIUJingꎬZHANGZheꎬMANingꎬSUNXiaopengInstituteofXi anModernChemistryResearchꎬChinaNorthIndustriesGroupCorporation(ShaanxiXi anꎬ710065) [ABSTRACT]㊀Conceptandcharacteristicofadditivemanufacturewasintroducedatfirstꎬanditsgenerationanddevelop ̄menthistorywerereviewedandsummarized.Secondlyꎬapplicationstatusandachievementwererecommendedinnationaldefenseandmilitaryindustry.What smoreisthatadditivemanufactureresearchstatusathomeandabroadinpropellantandexplosivefieldwasemphasized.Thenꎬdomesticphasedresultsinpropellantgrainadditivemanufactureatpresentwereintroduced.Thereisinvisibledifferencebetweenhomeandabroadinpropellantandexplosiveadditivemanufacturingfield.Finallyꎬthedevelopmentdirectionofpropellantandexplosiveadditivemanufacturewasforecastedinthefutureyearsꎬincludingadvancedpropellantandexplosivechargeꎬpropellantandexplosiveintegratedmanufactureꎬandpropellantandexplosivemicrospecialequipmentmanufacture.[KEYWORDS]㊀additivemanufacturetechnologyꎻdevelopmenthistoryꎻdefenseandmilitaryꎻpropellantandexplosiveꎻresearchstatusꎻdevelopmentdirection8 ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀爆㊀破㊀器㊀材㊀ExplosiveMaterials㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第45卷第4期doi:10.3969/j.issn.1001 ̄8352.2016.04.002Mg4Al3/CuO/Pb3O4爆响剂的配方优化及声辐射特征❋李成龙㊀关㊀华南京理工大学化工学院(江苏南京ꎬ210094)[摘㊀要]㊀为了寻求具有宽频特征的燃烧型烟火水声药剂材料ꎬ基于爆炸声具有水声频带较宽的特点ꎬ将Mg4Al3/CuO/Pb3O4爆响剂引入水下ꎮ首先ꎬ研究Mg4Al3/CuO/Pb3O4爆响剂中Pb3O4组分含量变化对A声压级的影响规律ꎬ并优选出A声压级最高的药剂ꎬ制成样品ꎬ并在水下点燃ꎬ利用水声测试系统研究其声频特征ꎮ结果表明ꎬMg4Al3/CuO/Pb3O4爆响剂A声压级随着Pb3O4含量的增加而增大ꎬ当外加Pb3O4的质量分数为75%~100%时ꎬA声压级最高ꎬ可达到108.3dBꎮ将此Mg4Al3/CuO/Pb3O4爆响剂与烟火药制成样品ꎬ在水下点燃ꎬ产生的水声频率覆盖0~8000Hzꎬ且出现锯齿形峰ꎬ0~1000Hz范围内最大声压级为116dBꎮ因此ꎬMg4Al3/CuO/Pb3O4爆响剂可作为一种潜在水声干扰材料ꎮ[关键词]㊀烟火药ꎻMg4Al3/CuO/Pb3O4爆响剂ꎻ配方优化ꎻ水下燃烧ꎻ声压级[分类号]㊀TQ567引言烟火药是由氧化剂㊁可燃剂和黏合剂等组成的机械混合物ꎮ烟火药种类很多ꎬ可以产生声㊁光㊁烟㊁色㊁气动等特种效应ꎮ一般烟火药以燃烧特性为主[1]ꎬ利用烟火药水下燃烧可产生低频声辐射特征ꎬ美国专利[2]报道了一种在港口等有限区域内用于扫除水雷的一种简便㊁低廉的低频㊁高强度水下噪声源ꎬ该声源装置利用的是烟火药水下燃烧与水作用形成的声能ꎮ国内ꎬ欧阳的华等[3 ̄4]的相关研究结果表明ꎬ具有脉动燃烧效应的烟火药水下燃烧频率主要集中在0~2000Hz频率范围ꎬ最高声压级为51dBꎻ添加高热剂后ꎬ烟火药的水下能量主要集中在0~5000Hz范围ꎮLi等[5]将烟火药与哈特曼结构组合进行水下试验ꎬ结果表明ꎬ增加该结构只能在125~1000Hz范围内增加一定声压级ꎮ由于烟火药水下燃烧产生的声辐射具有持续时间长㊁频率低㊁声源结构简单等其他声源无法比拟的优点ꎬ因此ꎬ燃烧型声源可满足水声对抗需要ꎬ但主频范围应有所拓展ꎮ而炸药水下声源具有宽频带特性[6]ꎬ试验证实[7]ꎬ水下爆炸声波从几赫兹到几万赫兹都有相当强的声功率ꎬ可完全覆盖各类水声器材的各个工作频段ꎻ但其声持续时间很短ꎬ只有2ms[8]ꎮ结合两种水下声源的优势ꎬ基于炸药爆炸水声高功率㊁宽频带的特性ꎬ拟将具有微爆性能的烟火药引入水下ꎬ试图拓展烟火药燃烧产生水声频率ꎮ因此ꎬ本文首先对Mg4Al3/CuO/Pb3O4爆响剂配方进行了优化ꎬ研究了Pb3O4含量对Mg4Al3/CuO/Pb3O4爆响剂声特征的影响规律ꎬ再对A声压级较高的药剂进行水下燃烧试验ꎬ探讨其水下声频特性ꎮ该研究对探索新型低频化㊁宽频带㊁高功率水声对抗器材具有一定的参考价值ꎮ1㊀试验部分1.1㊀药剂Mg4Al3/CuO/Pb3O4爆响剂被点燃后ꎬ发生铝热反应ꎬ产物MgO和Al2O3形成密封外壳ꎬ而产物中形成的Cu ̄Pb合金受大量热作用ꎬ迅速汽化冲破外壳ꎬ形成振动ꎬ产生爆炸效果ꎮ经过氧平衡计算ꎬ微爆药剂基础配方为m(CuO)︰m(Mg4Al3)=7︰3ꎬ称量质量为10g的上述原料ꎬ将Pb3O4按比例加入ꎬ充分混合后形成均匀的微爆药剂ꎮ过筛ꎬ取10目筛下物㊁20目筛上物在干燥箱中烘干ꎬ用于大气试验ꎮ将大气中A声压级值较高的配方取药剂20粒ꎬ用于水下试验ꎮ1.2㊀大气中声响特征测试㊀㊀仪器:声级计主要由单通道声学振动分析仪㊁前置放大器㊁声校准器㊁传声器㊁图谱分析软件数据处92016年8月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Mg4Al3/CuO/Pb3O4爆响剂的配方优化及声辐射特征㊀李成龙ꎬ等㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀❋收稿日期:2015 ̄09 ̄23作者简介:李成龙(1990-)ꎬ男ꎬ硕士ꎬ主要从事军事烟火技术的研究ꎮE ̄mail:lclzzz@126.com通信作者:关华(1965-)ꎬ女ꎬ博士ꎬ教授ꎬ主要从事无源干扰与光电对抗研究ꎮE ̄mail:guanhua@njust.edu.cn。

国内外液态爆炸物安全检查技术和设备的发展2010年9月第5期(总第63期)辽宁警专JOURNALOFLIA0NINGPOLICEACADEMYSept.2010No.5(Sum.63)国内外液态爆炸物安全检查技术和设备的发展陈思义(中国人民公安大学安全防范工程系,北京,102623)捅要:液态爆炸物具有制造简易,不易识别,威力巨大,易于引爆等特点,这些特点增加了液态爆炸物安全检查的难度.液态爆炸物的安全检查分为探测,防护和处置三个环节针对探测环节,文章综述了国内外主要使用的液态爆炸物探测技术及其特点,介绍了有代表性的技术产品,探讨了液态爆炸物探测技术的发展趋势,最后,对我国液态爆炸物安全检查行业的技术发展提出了几点建议.关键词:液态爆炸物安全检查设备拉曼光谱探测0T探测设备中图分类号:D631.43文献标识码:A文章编号:1008—5378(2010)05—0068—04一,引言随着国际国内恐怖活动的蔓延,使用液态爆炸物实施恐怖活动呈上升趋势.液态爆炸物,是指利用易燃易爆的化学液体,液态混合物或含有易燃易爆固体物质的化学液体制造而成的爆炸装置.它具有制造简易,不易识别,威力巨大,易于引爆等特点.液态爆炸物的安全检查,是指利用特定的技术手段对液态爆炸物进行探测,防护和处置的过程.液态爆炸物的不易识别和非金属特性使其难以被传统的x射线安全检查设备发现.液态爆炸物的安全检查面I临着严峻的挑战.二,液态爆炸物探测技术概述(一)液态爆炸物探测技术从技术原理的角度看,有五类液态爆炸物探测方法(如表1所示).表1液态爆炸物探测技术分类液态爆炸物探测技术x射线探测法X射线透射,CT?J描,x射线背散射等.中子探测法热中子法.脉冲快中子法等电磁探测法核四极共振,太赫兹,拉曼光谱,微波探测等.生物仿生探测法探爆犬,鼠等.电子鼻等化学仪器.电化学探测法表面声波法,热氧化还原,离子迁移谱.气相色谱分析等.(二)液态爆炸物探测技术的特点1,X射线探测法x射线探测法是根据x射线作用于被检物而得到收稿日期:2010—06—29作者简介:陈思义(1986一),男,重庆人,硕士研究生.?68?的相关信息,来检查被检物.通常使用的技术有以下几种(如表2所示).表2几种常用的xa,-f线探测技术技术探测方式特征量优点尉透射被捡物被髓操作简单;易于接受.复杂背景干扰大可用于人体检测;能堋0低原子序背散射接收散射信自散射率厚重的包裹干扰大数的液态爆炸物.CT技术旋轴描黻三维图像易于识别.检测速度较慢x射线探测法共有的优点是:易于使用和接受;共有的缺点是:不易区别普通液体和液态爆炸物.2,中子探测法中子探测法探测物质中C,H,0,N元素含量的比值,以确定是否是爆炸物.主要的方法有热中子分析法和脉冲快中子法.热中子法是通过热中子探测液态爆炸物中的N元素密度分布.脉冲快中子法探测液态爆炸物C,0,N三种元素的三维密度分布.中子探测法的优点是:识别率高;不易受被检物外包装影响;检测仪器小,便于携带.其缺点是:对被检物造成污染;中子的防护非常困难;设备造价昂贵.3,电磁探测法电磁探测法是利用电磁辐射与被检物相互作用陈思义:国内外液态爆炸物安全检查技术和设备的发展的特征效果来进行检测.4,生物仿生探测表3电磁探测方法的各种技术比较技术探测方式探测特征量优点缺点N02键的对含氮的液态爆炸埘含过氧化物的核四极共振氮元素电四极共振爆炸物识别率低;共振辐射物有很高的识别率.不能探测金属容器.核磁被检物放在特定磁识别率高;共振频率难以控制;共振场叶t磁谐共振得到被检物图像.对磁性物品有损害.t只别率高,无法探测金属容器拉曼激光作用被检物特征拉曼曙速度快;非拄摘蚓佥钡0;和深色容器;背景光谱技术戚熟.荧光干扰大.太赫兹波段下被检识别率高;技术不够成熟;不太赫兹波太赫兹光谱物的分子振动无损检测.能穿透金属容器.远程探测;人体探微波被检物的介电响应介电属性不能穿透金属容器.测;识别率较高.生物仿生探测方法往往作为一种辅助的探测方法.生物探测是指利用动物的特殊感知器官进行探测,常用的方法有探爆犬,探爆鼠,蜜蜂,果蝇等.电子鼻是一种仿生探测的化学分析仪器,专门对挥发性的有毒或易燃易爆液体进行检测,其探测原理是:转换被检气体的体积分数成电信号,再由模式识别系统作出判断.生物仿生探测的优点是可远距离探测,对于气体或微量痕迹有较强的敏感性;缺点是识别液态爆炸物的种类有限,受环境影响大.5,电化学探测法电化学探测法的技术较多,常用的几种技术比较有以下几种(如表4所示).表4电化学探测法的各种技术比较技术探测方式探测特征值优点缺点离子被检物微粒进行化识别率高:能辨别需要1O到30#捕获法学一电离反应离子漂移时间爆炸物的成分.钟启动时间.表面吸附被检物微粒引共振频率识别率较高;有效成本高;共振彩声波法起声波的频率变化探测微量物质.率不易控制.化学发光热分解液态爆炸物红外光子频率识别率较高.容易引起误判.电化学还有其他方法,如场离子谱,热氧化还原等,还有一些新方法不断地被发现,如硅聚合体检测技术等.(三)小结目前,没有一种探测方法是万能的,各种方法有不同的特点:x光探测法较适用于不开包检测,对具有金属起爆装置或金属容器装载的液体爆炸物有一定的探测效果,是常用的检查方法;生物仿生方法一般用于辅助探测,并能弥补人工检查时的漏洞;电化学方法探测精度高,但有较高的误报率,适合在要求严格的场合下使用,其中离子迁移技术已经被广泛地接受和使用;中子法技术较新,基本上处于产品研制阶段,商用产品很少;电磁探测法满足了液态爆炸物安全检查的一般要求,具有很好的应用前景,其中拉曼光谱技术较为成熟,已有产品投入应用,而太赫兹,核四极共振技术仍处于产品的研发阶段.三,液态爆炸物安检技术应用及发展概述(一)cT探测技术的产品应用及发展趋势1,CT一80系列探测器简介表5CT一80系列探测器信息表厂商茭闰R…aJImaging公司适用范嗣用于行包检测.使用操作由安榆员人工判别图像检测时间每小时约300件行李.产品特点双能CT探测方式,大件行李的检查,图像分辨率高.其他信息2004年l2月通过美国运输安伞局认证.2006年取得中周民用航空局民用航空安全检查设备使用许可证,允许在中国机场配备.生产中并投入使用.新疆机场于2010年4月开始使用此产品.华卫产品现状(苏州)安防设备有限公司从2009年将CT一80系列产品国产化.2,FISCANLDS—CT1550液体探测系统?69?辽宁警专2010年第5期表6FISCANLDS—CT1550液体探测系统信息表厢公安部第一研究所适用范围被检物直径不超过255mm,~361mm.使用操作自动识24方式(通搬警).捌时间4,于8秒.产品特点双能c1探测方式,小件物品检测.产品现状产品研制阶段.3,CT技术应用的发展趋势我国于1997年在香港机场和2004年在白云机场配备了CT安检设备.目前,国内已有8个机场和1个航空公司将cT安检设备用于行包检查.同时,cT安检设备也开始应用于国家要害部门的安全检查.从全球范围来看,CT安检设备仍是重要机场的核心安检设备.美国政府立法要求100%的托运行李通过美国运输安全局(TSA)认证的CT安检(EDS)设备检测后才可登机.欧洲也将在2012年达到100%托运行李的CT安检.CT安检产品的普及化将是一个发展趋势,同时性能更强的双能CT,多能cT产品将是研发的热点.(二)拉曼光谱技术的产品应用及发展趋势1,FirstDefender系列手持探测仪简介表7FirstDefender系列手持探测仪信息表厂商美国AhuraScientific公司适用范围对瓶装粉末状同体或液态化合物进行检测.使用操作靠近被检物.由仪器自动识别和显示被检物信息榆测时间小于307@.产品特点无损探测,能识别混合材料的比例.能识别爆炸物,有毒化合物和毒品.其他信息持续户外工作时间超过5小时,扣曼谱范围:250cm~lJ2875cm, 光谱分辨率7到l0.5cm~FWHM.售价约45万元人民币.产品现状产品商业化.在2008年奥运会安检中使用.2,拉曼液态违禁品检测仪表8拉曼液态违禁品检测仪信息表厂商公安部第三研究所适用范围透明或半透明非金属材料.使用操作靠近被检物,由仪器自动识别和显示被检物信息.检测时间,于2秒.产品特点无损探测,能检测液态爆炸物}疃品:产品现状产品商业化,J~2Ol0年上海世博会?70?3,拉曼光谱技术应用的发展趋势拉曼光谱探测技术较为成熟,已经用于食品检测,化学物探测等多个领域.目前,拉曼光谱的安检应用正逐渐市场化,相比于国际上的安检产品,国内产品的差距主要是探测物质库的建立,拉曼谱识别精度,便携性和识别算法.针对液体爆炸物的探测,拉曼谱技术是一个有效的方法,安检的应用会越来越多.(三)微波探测技术的产品应用及发展趋势1,SW—R2液体探测仪表9SW—R2液体探测仪信息表厂地韩国探测距离距离目标5到8厘米.使用操作自动识;4及报警.检测时间约】秒.产品特点微波探测,易于携带.隹价约l5万人民币.产品现状商业化产品.2,FLM一006液体探测仪表10FLM一006液体探测仪厂商中国民航总局第二研究所适用范围距离目标5到8厘米.使用操作自动识0及报警.棚时间约3秒.产品特点微波热能感应,可对金属容器进行探测,便于携带. 产品现状生产研发阶段.3,微波技术应用的发展趋势微波技术有很好的液态爆炸物安全检查的应用前景:具有很强的探测能力,可以实现远距离探测和人体探测.制约其产品化的因素有:成本太高,对于人体探测的隐私权问题还存在争议.目前,大多数的微波产品仍处于技术研究阶段.(四)小结液态爆炸物安全检查技术的发展趋势有如下几个方面:在较长时间内,传统的液态爆炸物检测技术仍将广泛应用;更多新技术产品将投人应用,并稳步增加市场占有率;多种技术融合的检查方式是发展趋势;实现液态爆炸物的快速探测,远距离探陈思义:国内外液态爆炸物安全检查技术和设备的发展测,隐蔽探测是安检技术的研究热点;液态安检技术的产品和设备与全球日趋严峻的安全形势,Et益提高的安全需求之间,还存在比较大的差距.四,国内液态爆炸物探测的行业现状与发展(一)国内液态爆炸物探测的行业现状液态爆炸物安全检查行业属于防爆安检行业的一个分支,由于近几年液态爆炸物非法使用的猛增,成为关注热点和快速发展的行业.虽然国内已有不少研究机构对液态爆炸物进行过研究,但是很少有企,事业单位从事安检产品的研发和生产.在防爆安检行业中的企业,又只有极少数国有科研院所能够承担液态爆炸物的相关安检技术的研究和产品生产.据不完全统计,国内研制探测类产品的企业仅有30多家,且多是研制金属类探测产品,而进行炸药探测器自主研发的企业不到1O家.(二)对我国液态爆炸物探测行业的技术发展建议.目前,国内使用的液体爆炸物探测设备多是从国外进口的.而随着国际形势的复杂化和国内安全问题的突出,尽快拥有我国自主知识产权的液态探测技术和产品势在必行.针对技术方面,结合国内实际情况,笔者认为重点研究的技术应是CT技术和拉曼光谱技术.理由是:1,技术较容易掌握.这两种技术都较为成熟,有研究的理论基础和现实基础.国内已有相关的基础研究,国外已有较为成熟的安检产品.2,产品成本可控.相比其他技术而言,这两种技术的产品成本普遍不高,而市场上的售价却不低.因为成本不高,国内企业的产品研制成为可能;因为售价较高,有自主知识产权的产品可以以较低的价格占有市场.3,技术针对性强,有广泛的应用市场.CT技术的安检应用越来越广,这是大众比较接受的安检方法,也是国际上逐渐成为标准的检查方法.拉曼光谱技术对液态爆炸物的检查非常有效,而且可以包括对毒品的检测.此外,拉曼光谱技术的应用范围非常广,还可以应用到其他领域.液态爆炸物的安全检查是今后防爆安检工作的重中之重.液态安检技术门类较多,应当结合实际需要开发和使用有针对性的探测技术和产品.国内安检企业应借助这一趋势,打造拥有核心技术和自主知识产权的品牌,为保障社会的稳定作出贡献.参考文献:[1]蔡建刚.液体炸药的特性及其探测技术[J].武警学院,2009,25(1):25-28.[2]常海,离仁孝,蔡晓宏.国外隐藏炸药检测原理及研究概况[L]].火炸药,1993,9(3):22-29.[3]王潇,原培新.电子鼻在X射线检测仪中的应用技术研究[L]].传感器与微系统,2007,26(4):31—33.[4]公安部课题组.我国防爆安检产业发展现状,问题及研究对策[J].中国安防,2009(9):18-19.(责任编辑:陈阳) SummarizationoftheDevelopmentofLiquidExplosives'Security-examiningTechnologiesandDevicesbothinDomesticandAbroad CHENSiyiDepartme,ntofSecurityandProtectionEngineering,ChinesePeople'sPublicSecurityUnive~ity,Beiji ng102623.ChinaAbstract:ILiquidexplosiveshavesomecharacteristics,likeeasily—made,hard—detected,powerfulandeasily—detonatedetc,whichincreasedthesecurity—examiningdifficulty.Theliquidexplosives' securityexaminationcanbedividedintothreephases:detection,defenseanddisposition.Foc usonthedetectionphase,thisessaysummarizedsomemainly-usedliquidexplosivesdetectingtechn ologieswithintheircharacteristics,introducedsomerepresentativedevices,discussedthetechnologies'de velopmenttrend,andlastly,advancedsomesuggestionsonthedetectingtechnologies'developmentinli quidexplosives'security—examiningindustryofourcountry.Keywords:liquidexplosives;security——examiningdevices;RamanSpectroscopydetection;CTdetector?7l?。

分析化学中分国外爆炸物检测技术综述——痕量爆炸物检测技术分析化学是一门研究物质成分、结构和性质以及它们转化的科学。

在分析化学中,痕量爆炸物检测技术是其中一个重要的研究领域。

本文将综述痕量爆炸物检测技术的国外研究现状。

痕量爆炸物检测技术在国内外普遍应用于安全检查、恐怖袭击预防和犯罪调查等领域。

国外在该领域进行了大量的研究和探索,并取得了显著的成果。

一种常见的痕量爆炸物检测技术是质谱法。

质谱法通过将被检物质离子化并分离,然后利用质谱仪进行质量分析,从而确定其成分和结构。

质谱法具有高灵敏度、高分辨率和高特异性的优点,能够对复杂的样品进行快速、准确的分析。

近年来,国外研究人员开发出了具有更高灵敏度和更快速分析速度的质谱仪,如飞行时间质谱仪(TOF-MS)和电喷雾(ESI)质谱仪。

电化学检测技术是另一种常用的痕量爆炸物检测技术。

电化学检测技术利用被检物质在电极表面发生的电化学反应来实现对其的检测。

国外研究人员通过改进电极材料、优化电解质组成和改善电流测量系统等手段,提高了电化学检测技术的灵敏度和选择性。

同时,他们还将电化学检测技术与其他分析方法结合,如质谱法和色谱法,从而实现对复杂样品的痕量爆炸物的检测。

光谱学技术也广泛应用于痕量爆炸物的检测中。

光谱学技术包括红外光谱、紫外-可见光谱和拉曼光谱等。

这些技术通过分析被检物质与光的相互作用来确定其成分和结构。

国外研究人员通过改进光谱仪器的构造和优化数据处理方法,提高了光谱学技术的灵敏度和选择性。

同时,他们还对新型光谱学技术进行了研究,如表面增强拉曼光谱(SERS)和共振拉曼光谱(RRS)。

除了上述的几种常见的痕量爆炸物检测技术,国外还开展了其他一些新颖的研究。

比如,利用物质的电子结构和能带结构来确定其成分和结构的电子结构检测技术;利用物质在声波作用下产生的声波信号来确定其成分和结构的声波检测技术;利用对被检物质进行特定反应以产生可检测的信号来确定其成分和结构的反应检测技术。

爆破安全基础知识爆破器材范文爆破是一种破坏性手段,常常被用于军事行动、拆除建筑物、开采矿石以及警告目的。

爆破安全基础知识是执行爆破任务的爆破人员必须掌握的关键要素之一。

本文将介绍爆破器材的种类和使用方法,以及爆破过程中需要注意的安全事项。

首先,我们来讨论爆破器材的种类。

爆破器材主要分为爆炸物、起爆装置和引信三大类。

爆炸物是用于引发爆破反应的物质。

它们可以分为高爆炸物、炸药和火药。

高爆炸物具有极高的爆炸能量,常常用于军事行动和炸毁巨大建筑物。

炸药是一种专门制造的可爆炸物质,常用于破坏目标、拆除建筑物以及采矿行业。

火药是一种传统的爆炸物,主要用于民用目的,如庆祝活动和烟火表演。

起爆装置是用于引爆爆炸物的设备。

常见的起爆装置有雷管、电雷管和封闭式起爆器。

雷管是一种传统的起爆装置,通过火花或撞击引爆爆炸物。

电雷管是一种现代化的起爆装置,通过电流引爆爆炸物。

封闭式起爆器是一种结合了雷管和电雷管的起爆装置,具有更高的安全性和可靠性。

引信是起爆装置和爆炸物之间的连接器。

它们可以分为导火索和电子引信。

导火索是一种传统的引信,用绳索和化学物质制成。

电子引信是一种现代化的引信,通过电流控制引信的启动时间和方式。

其次,我们来讨论爆破器材的使用方法。

爆破器材的使用需要经过专门的培训和许可。

在使用爆破器材之前,爆破人员应该详细了解爆炸物的性质和特点,并熟悉起爆装置和引信的操作方法。

在安装爆破器材时,爆破人员应该确保爆炸物处于安全状态,远离火源、电源和静电。

爆破器材应该正确连接,以防止意外引爆。

在设置引信时,爆破人员要仔细检查引信的连接情况,确保引信与起爆装置和爆炸物之间的传输是完整可靠的。

在进行爆破操作之前,爆破人员应该确保没有人员和财产在爆破区域内,以免造成伤害和损失。

爆破人员应该远离爆破区域,在安全距离范围内观察爆破过程。

最后,我们来谈谈爆破过程中需要注意的安全事项。

爆破是一项危险的活动,爆破人员必须严格遵守相关的安全规定和程序。

识别可爆炸物的方法

识别可爆炸物的方法可包括以下方面:

1. 视觉识别:观察物体的形状、颜色、包装等特征,如具有炸药标志、可疑填充物、裂缝、漏油等。

2. 嗅觉识别:通过嗅闻特殊气味,如硝酸甘油的香味、炸药和化学品的特殊气味。

3. X射线或射线扫描:使用X射线设备或射线扫描仪对物体

进行扫描,以确定其内部结构和组成。

4. 使用雷达和金属探测器:通过雷达技术和金属探测器检测金属或其他可疑物体。

5. 使用气体传感器:使用气体传感器检测可疑物体散发的气体。

6. 使用犬只:训练专门的爆炸物品犬只,通过嗅觉识别爆炸物体。

7. 使用化学试剂:使用化学试剂进行快速反应,以判断物体是否含有爆炸物质。

以上方法通常会结合使用,以提高识别可爆炸物的准确性和可靠性。

识别可爆炸物的方法

识别可爆炸物的方法包括以下几种:

1. 观察外观特征:可爆炸物通常有特殊的外观,如明显的标志、标签或标识。

熟悉可疑物品的常见标志,如爆炸物的警告标志或标签,可以帮助识别潜在的可爆炸物。

2. 嗅觉检测:某些可爆炸物可能具有特殊的气味。

培养嗅觉敏感度,以便能够分辨出任何可能的可疑气味。

3. 轻抛实验:轻轻地抛掷物品,观察其反弹的方式和声音。

如果物品产生异常的响声或形状不规则的反弹,可能意味着其内部含有可疑物质。

4. 使用仪器:使用专门的仪器和设备,如金属探测器、X射线机器等,能够检测到潜在的可爆炸物或其组成部分,用于更准确地识别和确认可疑物品。

5. 利用专业人员:在怀疑潜在爆炸物的情况下,最好联系专业安全人员或当地执法机构来进行识别和处理。

他们通常经过专门培训,能够准确地识别和处理可疑物品。

爆破器材ExpIosiveMaterials第36卷第3期国外爆炸物探测与识别技术综述黄魁林远斌关腾芳刘定解放军理工大学工程兵工程学院(江苏南京,210007)[摘要]综述了国外爆炸物探测与识别所采用的微量炸药探测和块体炸药探测两大类技术,讨论了每类技术所采用的探测方法及其工作原理。

介绍了目前国外的探测设备,根据每种探测技术和探测设备在使用中存在的不足,对其今后可能的发展趋势作了进一步探讨.[关键词]爆炸物探测与识别探测设备[分类号]x924.21引言近年来,恐怖爆炸事件频频发生在世界各地,各种形式的炸药和爆炸装置被用于恐怖犯罪活动,造成了大量的人员伤亡和财产损失。

为了把恐怖活动遏制在未遂状态,人们把目光更多地投注在依靠物理、化学等科学技术手段对爆炸物的探测与识别上。

国外对这一领域进行了大量深入的研究,在我国,由于起步较晚,与国外相比还有很大差距。

因此,有针对性地研究国外爆炸物探测与识别技术,对于加快我国在这一领域的发展有着重要的现实意义。

2爆炸物探测与识别的技术类型爆炸物探测与识别技术有很多种,根据有关资料归纳统计Ⅱ],该技术主要分为两大类:微量炸药探测和块体炸药探测,大致如图1所示。

图1爆炸物探测的主要技术类型2.1微量炸药探测微量炸药探测是指对微量(肉眼很难看见)的爆炸品残留物进行取样和分析的技术。

爆炸品在处理过程中总会留下气体或固体颗粒形式的残留物,通过搜集这些残留物并使用相关的探测技术对其进行分析,从而判断是否存在爆炸物。

常见的微量炸药探测技术有离子迁移光谱等电化学技术和激光拉曼光谱技术。

2.2块体炸药探测块体炸药探测是指探测可见数量的炸药。

通常包括X、7射线成像技术和基于核的技术。

X、7射线都是高能电磁波,当它们遇到物质时,会发生三种情况:透射、被吸收、散射或反向散射。

根据这三种现象获得的信息,可以探测出物质的密度、原子序数等特征量。

炸药的特征就是密度高、原子序数低。

当前X射线成像技术包括:单能X射线技术、双能X射线技术、CT技术、反向散射技术和荧光透视技术。

弹药快速探测技术的研究与应用随着世界军事技术的不断发展,各国军队的武器装备不断更新换代。

而弹药,作为军队作战的重要组成部分,也在不断地升级与改进。

然而,弹药的快速探测技术却成为了当前军事科技领域的研究热点,不仅在军事防御方面具有广泛的应用,还逐渐在民用领域中得到了推广和应用。

一、弹药快速探测技术的发展现状传统的弹药探测技术主要使用X射线、红外线、超声波等物理手段,但相比起来,这些技术探测速度较慢,修复成本较高,且需要耗费较多的人力物力。

随着计算机技术、传感器技术、光电技术等科技的日益完善,弹药快速探测技术应运而生。

目前,国内外的相关机构和科研人员已经开展了大量的研究工作,并取得了一定的进展。

在弹药探测技术领域中,雷达技术是研究最为深入的技术之一。

雷达技术是利用电磁波在空气中传播的原理,对物体进行位置、速度等信息的检测。

雷达技术的研究有利于提高弹药的快速检测、定位和追踪,达到快速反应和战备制胜的目的。

二、弹药快速探测技术的应用1. 军事防御弹药快速探测技术在军事防御中具有广泛的应用。

利用雷达技术可以快速发现并追踪空中和地面上的飞行器,并为军队作出快速反应。

此外,弹药快速探测技术还可以用于军事设施安全检测、潜艇舰船的定位等领域中,发挥着不可替代的作用。

2. 民用领域弹药快速探测技术在民用领域中也具有广泛的应用前景。

以货物安检为例,传统的安检手段需要使用X射线或者红外线等物理手段,时间较长并且有辐射,影响到工作人员的身体健康。

而弹药快速探测技术则可以通过雷达技术、计算机图像处理等技术手段,快速地、非侵入性地检测出货物内部存在的危险物品。

此外,弹药快速探测技术还可以用于地下管道检测、隧道漏水检测等民用领域中的应用。

三、弹药快速探测技术的发展前景随着科技的不断创新和技术的不断更新,弹药快速探测技术将在未来有更为广泛的应用场景以及更为深度的学术研究中得到发展。

北京航空航天大学等高校的工程师和科研团队正在不断地开展弹药快速探测技术的研究,致力于打造全球领先的弹药快速探测技术。

炸药探测器的标准

探测器的相关标准主要包括以下几个方面:

1. 选择气体探测器的标准:根据检测目的,可分为测爆和测毒两类。

测爆目的是检测危险场所的可燃气体含量,以避免事故的发生;测毒目的是检测危险场所的有毒气体含量,以避免工作人员中毒。

在选择探测器时,需根据检测范围和精度要求进行选择。

2. 可燃气体探测器的国家标准:目前最新的可燃气体探测器国家标准是

GB 15322-2019,《可燃气体探测器性能要求和试验方法》。

该标准规定了可燃气体探测器的术语和定义、性能要求、试验方法、检验规则、标志和使用说明书等要求。

3. 可燃气体探测器的性能要求:包括基本误差、响应时间、工作电压、工作电流、报警方式、防爆等级等指标。

例如,探测器的基本误差应不超过5%LEL,响应时间应不超过30秒,工作电压和工作电流应符合一定范围要求等。

4. 可燃气体探测器的试验方法:标准规定了可燃气体探测器的各项性能指标的试验方法,包括试验室条件、试验气体、试验程序等要求。

5. 可燃气体探测器的安装标准:在安装可燃气体探测器时,需要遵循相关安装标准,确保探测器安装稳固、可靠,并便于维护。

安装标准包括探测器的位置选择、安装方式、接线方式等。

6. 探测器的安全标准:探测器在设计、生产和使用过程中,需要遵循相关安全标准,确保探测器在危险环境下的安全性能。

安全标准包括防爆性能、电磁兼容性、可靠性等。

综上所述,探测器的相关标准涵盖了选择、性能要求、试验方法、安装和安全等方面,旨在确保探测器的性能、安全和使用效果。

在选购和使用探测器时,需参照这些标准进行选择和判断。

爆破器材ExpIosiveMaterials第36卷第3期国外爆炸物探测与识别技术综述黄魁林远斌关腾芳刘定解放军理工大学工程兵工程学院(江苏南京,210007)[摘要]综述了国外爆炸物探测与识别所采用的微量炸药探测和块体炸药探测两大类技术,讨论了每类技术所采用的探测方法及其工作原理。

介绍了目前国外的探测设备,根据每种探测技术和探测设备在使用中存在的不足,对其今后可能的发展趋势作了进一步探讨.[关键词]爆炸物探测与识别探测设备[分类号]x924.21引言近年来,恐怖爆炸事件频频发生在世界各地,各种形式的炸药和爆炸装置被用于恐怖犯罪活动,造成了大量的人员伤亡和财产损失。

为了把恐怖活动遏制在未遂状态,人们把目光更多地投注在依靠物理、化学等科学技术手段对爆炸物的探测与识别上。

国外对这一领域进行了大量深入的研究,在我国,由于起步较晚,与国外相比还有很大差距。

因此,有针对性地研究国外爆炸物探测与识别技术,对于加快我国在这一领域的发展有着重要的现实意义。

2爆炸物探测与识别的技术类型爆炸物探测与识别技术有很多种,根据有关资料归纳统计Ⅱ],该技术主要分为两大类:微量炸药探测和块体炸药探测,大致如图1所示。

图1爆炸物探测的主要技术类型2.1微量炸药探测微量炸药探测是指对微量(肉眼很难看见)的爆炸品残留物进行取样和分析的技术。

爆炸品在处理过程中总会留下气体或固体颗粒形式的残留物,通过搜集这些残留物并使用相关的探测技术对其进行分析,从而判断是否存在爆炸物。

常见的微量炸药探测技术有离子迁移光谱等电化学技术和激光拉曼光谱技术。

2.2块体炸药探测块体炸药探测是指探测可见数量的炸药。

通常包括X、7射线成像技术和基于核的技术。

X、7射线都是高能电磁波,当它们遇到物质时,会发生三种情况:透射、被吸收、散射或反向散射。

根据这三种现象获得的信息,可以探测出物质的密度、原子序数等特征量。

炸药的特征就是密度高、原子序数低。

当前X射线成像技术包括:单能X射线技术、双能X射线技术、CT技术、反向散射技术和荧光透视技术。

炸药探测的核技术主要包括核四极矩共振技术和中子技术。

与成像技术相比,基于核的技术探测性能更好。

下面介绍各种探测技术的原理以及相关的探测设备。

3微量炸药探测技术3.1离子迁移光谱技术(IMS)IMS是最普通的微量炸药探测技术,其工作原理是:在离化区,炸药的蒸气分子或固体颗粒与电子作用而变成负离子,负离子在迁移区发生漂移,大致如图2所示。

其漂移的速度取决于离子的质量、电荷和尺寸。

在有效控制迁移区电场强度的情况下,测量出离子的迁移率(指单位电场强度下离子的漂移速度)。

根据离子的迁移率可以识别出每种离子的原始物质。

样图2样品离化与迁移示意图不同的物质可能因为离子尺寸和质量相似而表现出相同的迁移率。

为了解决这个问题,国外发明了一种叫做GC/IMS的组合系统。

分子在进入IMS之万方数据2007年6月国外爆炸物探测与识别技术综述黄魁等前,先经过气相层析仪(GC)进行预先分馏。

GC是一中空的管道,管道里涂有特殊的化学物质,这些化学物质有选择地与某些物质的分子发生作用,以此来影响该分子在GC中的漂移速度,分子穿过GC所用的时间称为滞留时间[1.2]。

这样,即使分子表现出相同的迁移率也会由于滞留时间不同而被区分开来。

3.2化合光技术(CL)大多数炸药都含有硝基(一NO:)或硝酸酯基(一ONO。

),在化合光系统中,炸药分子首先被加热分解产生NO。

NO与臭氧(O。

)在真空腔反应产生激发态的NO。

分子,NO。

衰变成非激发的NO。

时,将辐射一种具有特定频率的红外光子(IR)。

通过光电倍增器探测该红外光子,光电倍增器的输出信号与真空腔中NO含量成正比,据此可以判断被检物中是否存在炸药。

由于NO分子不仅存在于炸药中,化肥、香水等物质的热分解也产生NO,所以单独使用CL技术不能够辨认炸药种类,通常要与气相层析仪(GC)联用。

3.3表面声波技术(SAw)SAW探测系统的主要组成部分是一个具有特定共振频率的压电晶体。

当分子沉积在晶体表面时,晶体共振频率的变化与分子沉积的质量成正比,此频率的变化还依赖于分子的属性、表面温度以及晶体本身的化学性质。

同上述两种方法一样,SAW系统也需要与GC联用来识别炸药种类。

根据分子在GC中不同的滞留时间,GC/SAw系统可以有效地区分不同的分子。

另外,该系统还能够区分挥发性物质和非挥发性物质。

3.4热氧化还原技术热氧化还原技术是基于炸药分子的热分解以及随后的NO。

还原原理。

样品被导入系统并穿过浓缩管时,浓缩管管道上涂有一层特殊的化学物质,用来有选择地吸附爆炸物蒸气。

然后样品被快速地加热分解并释放出可以探测的NO:分子。

3.5化学试剂法当化学试剂添加到样品上时,样品会变色。

向样品里加入一系列的化学试剂,观察每一次样品颜色的变化,以确定有无炸药。

图3是目前Mistral安全公司生产的一种手持式Expray野外检测工具箱,它包括三种喷雾剂和一张特殊的试纸。

可用于检测A组炸药(TNT、DNT和苦味酸等)、B组炸药(塑胶炸药H、RDX、图3EXPRAY野外探测工具箱PETN、NG和无烟粉等)和含N化合物。

3.6质谱分析技术(MS)与二次质谱技术质谱法的理论依据是:具有不同质荷比(即质量与所带电荷之比)的离子在磁场中所受的作用力不同,因而运动方向也不同,导致彼此分离。

经过分别捕获收集,可以确定离子的种类和相对含量,最后求得样品的定性和定量分析结果[3]。

有的质谱仪还与GC联用以提高准确率。

MS作为一种有效的实验室技术,目前已经运用于野外,该系统具有良好的识别能力。

二次质谱技术的基本原理与之相似,只是使用两层质谱仪。

离子通过第一层质谱仪后,具有不同质荷比的离子被分离开来,被分离出的离子与中性原子核(如氦He)发生碰撞,结果是大分子变成小离子,而小离子的质量则可以通过第二层质谱仪测定。

这种技术可以精确测定多种炸药,误报率比较低。

3.7电子俘获技术与前面几种方法一样,电子俘获技术也需要与GC联用。

它的工作原理是:首先使用放射源将气体混合物电离成自由电子,自由电子在流向阳极时产生一恒定电流。

从GC分馏出来的分子与这些电子混合以后,炸药分子因捕获电子带上负电,结果只有少数电子流向阳极,使得恒定电流减弱。

探测器通过分析这种变化来判断炸药的存在。

3.8紫外荧光技术荧光是一种光致发光现象,物质在吸收紫外光以后,可发出与紫外光波长相同或较长波长的荧光。

研究发现[1'4],在一定条件下,荧光强度与被测物质的浓度成正比。

因此,通过测量荧光的强度可以定量测定许多痕量无机和有机组分。

3.9激光拉曼光谱技术激光拉曼光谱法是基于运用激光作光源的拉曼散射而建立起来的分析方法。

拉曼散射是一种分子光谱,当物质分子受到光辐射照射时,由于分子的振动或转动能级的跃迁使照射光被吸收并重新散射出来,散射光的波长可长于或短于照射光的波长。

拉曼散射的波长与物质的结构有关,可作定性万方数据爆破器材ExplosiveMaterials第36卷第3期分析的依据;拉曼散射的强度可作定量分析的依据[3]。

该方法可用来检测、确定物质的名称和含量,也可用于探测液体炸药。

美国AHURA公司研制了一种便携式拉曼光谱探测仪“首席卫士”(FirstDefenderXL),如图4。

研究表明[5|,“首席卫士”能鉴别2500种液体和固体物质,适于探测鉴别各类液体。

图4“首席卫士”探测仪4块体炸药探测技术4.1x射线成像技术4.1.1单能x射线成像技术该技术使用单一能量的X射线,X射线在穿过物质时被吸收,强度被衰减,衰减强度与每种物质的衰减系数以及该物质的密度、厚度有关。

所以最终成像反映的是被测物体对X射线的吸收程度,它只适于探测炸弹等高密度物质。

4.1.2双能x射线成像技术采用高、低两种能量的X射线对被检物进行扫描时,由于高Z物质在两种能量水平下的成像都呈现暗色,而低Z物质则在低能X射线照射下的成像呈现较暗的颜色。

计算机通过分析比较高能、低能X射线获得的两幅独立图像,最后鉴别出被检物中的有机物(低Z)和无机物(高Z)。

4.1.3电脑断层技术(CT)该技术是由医学上的CT成像技术发展而来的。

X射线穿过物体后被探测,得到在菜个方向上的图像。

然后不断地旋转x射线源和探测器重新得到一系列的二维图像(基本上是旋转1。

进行一个成像),将得到的二维交叉片段成像,输入计算机处理后组合成三维图像。

由于CT采用的是交叉片段成像,因此可以有效地识别隐藏的物体。

4.1.4X射线反向散射成像技术X射线反向散射成像技术是最近几年发展较快的一门新型探测技术。

当X射线与被检物质相互作用时会发生散射,X射线的反向散射量是不同物质的特征量,据此可以区分低Z物质和高Z物质H]。

X射线反向散射成像系统既提供标准的X射线成像,又提供反向散射X射线成像。

标准的X射线成像可以鉴定高Z物质(如金属)。

反向散射X射线成像能准确探测有机物质(低Z)如塑性炸药。

通过比较这两种图像就能鉴别出物质的成分。

4.1.5其它成像技术立体断层x射线成像技术。

这是一种基于X射线逐行扫描的三维成像技术。

与CT技术相比,其优越性在于:CT成像缺少数据并且需要许多片段图像来进行图像重构。

而该技术只需要通过一对透射图像问的几何关系就能再现三维图像数据。

介电泳成像技术。

该成像技术使用低能微波照射物体,测量物体的电介质和损失系数,物体的介电性能与其物理、化学性质有关。

该系统将测得的电介质与已知的电介质(如人体电介质)相比较从而辨别出异常区域。

低能X射线反散射成像技术。

该技术利用低能X射线反向散射来检查人体和找出藏在人体上的炸药等违禁物品。

4.2y射线成像技术7射线成像技术的基本原理与x射线相似,由于7射线的穿透力更强,照射在被检物上时生成的图像质量更好。

目前国外研制了一种名为“车辆与集装箱检查系统”(VACIS)的7射线探测系统,据称,该系统可以探测到集装箱中的汽车[1“]。

4.3核四极矩共振(NQR)NQR是一种新兴的爆炸物探测技术。

原子核总是处于周围带电粒子所形成的电磁场中,如果电场梯度不为零,原子核的四极体(相应于原子核体积中具有对称轴的旋转椭球体部分)与电场相互作用而呈现一定的电四极矩,屯四极矩的存在,使得原子核具有相应的能量,表现为一系列分立的能级。

如果从外部施加一射频场,原子核就会发生能级跃迁,即发生原子核电四极矩共振。

产生共振的条件满足下列方程式:△E=^口。

式中△E——原子核能级的能量之差;^一普朗克常量;口。

——共振吸收的频率。

由于原子核周围的电场是由其周围的带电粒子所决定的,故不仅不同原子核的电四极矩共振频率不同,即使同一种原子核处在不同的分子中时,也会因分子内部结构的不同而使得电四极矩共振频率不同。

可见,一旦检测到电四极矩共振信号,则不但可以判定是哪种原子核,而且可以判定是哪种分子,核万方数据2007年6月国外爆炸物探测与识别技术综述黄魁等四极矩共振技术的这一特性使其应用到炸药探测中成为可能[61。