结构疲劳试验

- 格式:doc

- 大小:589.50 KB

- 文档页数:8

结构件的疲劳试验试验结论结构件的疲劳试验是评估材料或构件在循环载荷下的疲劳寿命和可靠性的重要手段。

通过疲劳试验,可以确定结构件在不同载荷频率和幅值下的疲劳寿命,从而为设计和使用提供有价值的参考。

疲劳试验通常涉及到对构件的循环载荷加载,通过加载和卸载过程的重复,模拟实际使用中的循环负载情况。

试验结果可以通过断裂表面观察、应力应变变化监测等手段进行分析。

根据疲劳试验的结果,可以得出一些重要的结论。

首先,结构件的疲劳寿命与载荷周期、幅值和频率有着密切的关系。

当载荷频率较高或幅值较大时,疲劳破坏往往会更快发生,结构件的寿命也会相应减少。

此外,通过试验可以确定结构件的疲劳极限,即在一定周期和幅值条件下,结构件能够承受的最大循环载荷。

其次,疲劳试验还可以评估结构件的可靠性。

通过对多个样品进行试验,可以获得寿命的分布情况,进而可以对结构件的可靠性进行预测。

这对于设计和制造高可靠性的结构件具有重要意义。

此外,在疲劳试验中还可以观察到结构件的破坏形态和特征。

通常,疲劳破坏是从表面开始,并逐渐向内部扩展,最终导致结构件失效。

疲劳试验可以帮助我们了解材料的疲劳性能,提供针对材料和结构改进的指导。

总之,结构件的疲劳试验是研究材料疲劳性能和结构可靠性的重

要手段。

通过对试验结果的分析和研究,可以得出一些关于结构件疲

劳寿命和可靠性的重要结论,为结构件的设计和使用提供有益的指导。

此外,疲劳试验还可以帮助我们深入理解材料的疲劳机制,并提出改

进的建议。

因此,疲劳试验在工程领域具有重要的实际应用价值。

混凝土结构疲劳性能检测技术规范一、前言混凝土结构是现代建筑中常见的基础和主要承重结构,其安全性和稳定性是非常重要的。

然而,混凝土结构在长期使用和受到外力作用的情况下,容易出现疲劳问题,不仅会影响结构的使用寿命,还可能导致严重的安全事故。

因此,对混凝土结构进行疲劳性能检测具有重要的意义。

本文将详细介绍混凝土结构疲劳性能检测的技术规程。

二、检测设备和工具1. 金属疲劳试验机:用于对混凝土试件进行疲劳试验;2. 电子测力计:用于测量混凝土试件的受力情况;3. 金属切割机:用于将混凝土试件切割成标准尺寸;4. 涂料:用于涂抹在混凝土试件表面,以保护试件表面不受损伤;5. 其他配件:如夹具、电线等。

三、试件制备1. 混凝土试件的制备应符合国家相关标准;2. 制备混凝土试件时,应根据实际需要选择试件尺寸和形状;3. 制备的混凝土试件应符合以下要求:(1)试件应具有一定的代表性;(2)试件应具有足够的强度和刚度;(3)试件表面应平整光滑,无明显缺陷和损伤。

四、试验方法1. 试件的测量和标记(1)测量试件的尺寸和重量,并记录;(2)在试件上标记试验编号、试件尺寸、试验日期等信息,以便于后续的数据处理和分析。

2. 试件的疲劳试验(1)将试件夹紧在金属疲劳试验机上;(2)设置试验条件,包括试验频率、载荷幅值、试验次数等;(3)开始试验,记录试件的受力情况,并及时处理数据。

3. 数据处理(1)根据试验数据计算出试件的应力、应变、位移等参数;(2)绘制应力-循环次数曲线,分析试件的疲劳性能;(3)根据试验结果,对试件的疲劳寿命进行预测和评估。

五、注意事项1. 试件的制备应严格按照要求进行,避免制备不合格试件;2. 试验过程中应及时记录试件的受力情况和试验条件;3. 试验结束后应对试验设备和试件进行清洁和维护;4. 对于试验中出现的问题,应及时处理和记录。

六、结论本文介绍了混凝土结构疲劳性能检测的技术规程,包括试件制备、试验方法、数据处理和注意事项等方面的内容。

钢结构建筑的疲劳试验与评估钢结构建筑是现代建筑中的一种主要形式之一,其所表现的结构美观、坚固、耐用等特点,深受人们的喜爱。

但是长期使用及环境因素的影响,钢结构建筑也存在着问题,其中最为严重的是疲劳问题。

疲劳问题的解决不仅关系到钢结构建筑的使用寿命,还涉及到人们的生命财产安全。

因此,加强钢结构建筑的疲劳试验与评估显得尤为重要。

一、疲劳问题的表现及危害疲劳问题指的是结构内部存在的裂纹,这些裂纹是钢结构承受交变载荷引起的。

卸载后,这些裂纹会随着时间的推移而扩大,在某个时刻,整个结构就会发生不可逆的破坏。

因此,疲劳问题对钢结构建筑的使用寿命和安全性构成了威胁。

二、疲劳试验的重要性疲劳试验是指在循环载荷下对结构进行试验,获得结构在疲劳破坏之前能够承受的循环载荷次数。

疲劳试验可以帮助人们了解钢结构的疲劳性能,找出隐患,并确定结构的使用寿命。

三、疲劳试验的方法和要点疲劳试验的方法有很多种,其中常见的有恒振幅疲劳试验和非恒振幅疲劳试验。

恒振幅疲劳试验就是指在相同的载荷下进行试验,而非恒振幅疲劳试验则是指在不同的载荷下进行试验。

为了保证疲劳试验的准确性和可靠性,还应该注意以下要点:1.试验负荷:试验负荷应该以实际使用负荷为基础,同时在试验中需要将最大载荷设定为实际使用负荷的两倍左右。

2.试验频率:为了使试验结果能够反应结构在实际使用中的疲劳情况,试验频率应该与实际使用频率相匹配。

3.试验过程:试验过程应该尽可能贴近实际使用情况,并在试验中不断记录结构变形情况及试验数据。

四、疲劳评估的方法和要点除了疲劳试验之外,疲劳评估也是判断钢结构疲劳性能的重要方法。

常见的疲劳评估方法有等效应力法、寿命预测法和疲劳极限法等。

疲劳评估要点主要包括以下几个方面:1.应力连通性:要合理设计结构,减小应力集中,并防止应力集中的部位发生裂纹。

2.材料选择:要根据结构实际使用情况和力学要求选择合适的材料。

3.安装与维护:要根据钢结构使用特点和环境特点,采取有效的安装维护措施。

疲劳试验原理

疲劳试验是一种用于评估材料或结构在循环加载下的疲劳性能的试验方法。

疲劳试验的原理基于材料在循环载荷下的疲劳损伤累积。

在疲劳试验中,将试样或结构暴露于循环载荷下,载荷的大小和频率通常根据预期的使用条件或工程要求来确定。

通过不断重复加载和卸载,材料或结构内部会产生微小的裂纹和损伤。

随着循环次数的增加,这些裂纹会逐渐扩展并最终导致材料或结构的疲劳破坏。

疲劳试验的目的是确定材料或结构在特定循环载荷下的疲劳寿命,即在出现疲劳破坏之前能够承受的循环次数。

疲劳试验可以通过不同的方法进行,如旋转弯曲试验、拉伸-压缩试验、扭转试验等。

在试验过程中,可以监测和记录试样的应变、应力、裂纹扩展等参数,以评估材料或结构的疲劳性能。

疲劳试验的结果可以用于设计优化、材料选择、寿命预测和质量控制等方面。

通过疲劳试验,可以评估材料或结构在实际使用条件下的可靠性和耐久性,为工程设计和安全评估提供重要的参考依据。

需要注意的是,疲劳试验的结果受到多种因素的影响,如加载方式、环境条件、材料性质等。

因此,在进行疲劳试验时,需要合理设计试验方案,并对试验结果进行准确的分析和解释。

混凝土结构疲劳试验技术规程一、前言混凝土结构在使用过程中,受到多种外界因素的影响,如温度变化、荷载变化、风化等,长时间使用后,会出现结构疲劳现象,从而影响结构的安全性和耐久性。

为了保证混凝土结构的安全性和耐久性,必须对混凝土结构进行疲劳试验,以判断其结构的抗疲劳性能。

本文旨在提供混凝土结构疲劳试验技术规程,以便工程师和技术人员进行混凝土结构的疲劳试验。

二、试验设备1. 试验机:试验机应符合GB/T 2611《金属材料拉伸试验方法》的要求,能够进行疲劳试验。

2. 试件制备设备:包括混凝土搅拌机、模具、压力机等。

3. 测量设备:应包括应变计、位移计、温度计等测量设备。

三、试验试件制备1. 试件类型:试件应为圆柱形或正方形截面的混凝土试件,尺寸应符合GB/T 50081-2002《混凝土结构设计规范》的要求。

2. 试件制备:试件应按照GB/T 50081-2002《混凝土结构设计规范》的要求制备,试件表面应平整、光滑、无明显缺陷。

3. 试件标记:试件应在制备过程中,用防水笔标记试件编号和试件方位,以便后续的试验数据分析。

四、试验方法1. 试验环境:试验室环境应符合GB/T 50081-2002《混凝土结构设计规范》的要求,试验室内温度应保持在20℃±2℃,相对湿度应保持在(60±5)%。

2. 试验参数:试验应按照设计要求进行,包括试件的应力、应变、频率等参数,试验参数应符合GB/T 50081-2002《混凝土结构设计规范》的要求。

3. 试验过程:试验过程应严格按照试验参数进行,试验过程应记录试件的应力、应变、位移等参数,试验过程中应注意试件的变形情况和试件表面的裂缝情况。

4. 试验终止:试验应按照设计要求终止,试验终止时,应记录试件的破坏形态和破坏位置。

五、试验数据处理1. 数据采集:试验过程中应记录试件的应力、应变、位移等参数,数据应准确无误。

2. 数据处理:试验数据应进行统计和分析,包括试件的疲劳寿命、疲劳极限、疲劳裂缝扩展速率等参数,数据处理应符合GB/T 50081-2002《混凝土结构设计规范》的要求。

混凝土结构疲劳试验技术规程一、前言混凝土结构在长期使用过程中会受到不同程度的疲劳损伤,因此对混凝土结构的疲劳试验十分必要。

本文将介绍混凝土结构疲劳试验的技术规程。

二、试验对象混凝土结构疲劳试验的试验对象为混凝土结构。

混凝土结构包括混凝土梁、混凝土板、混凝土柱、混凝土框架等。

三、试验设备1. 试验机:试验机是进行混凝土结构疲劳试验的主要设备。

试验机应能够控制试验荷载,并能够记录试验数据。

2. 移动测压仪:移动测压仪可以实时监测试验对象的应变和弯曲变形,是进行混凝土结构疲劳试验的重要设备。

3. 数字示波器:数字示波器可以记录试验对象的变形和荷载数据,是进行混凝土结构疲劳试验的必备设备。

4. 其他设备:还需要一些辅助设备,如液压泵、数据采集仪器等。

四、试验步骤1. 制备试件:根据试验要求制备混凝土结构试件。

2. 安装试件:将试件安装在试验机上,并连接移动测压仪和数字示波器。

3. 加荷:进行试验前,先进行预载荷,然后进行疲劳荷载。

4. 记录数据:在试验过程中,记录试件变形和荷载数据。

5. 统计数据:根据试验数据,统计试件的强度、韧性、疲劳寿命等参数,并绘制试验曲线。

6. 分析结果:根据试验结果,分析试件的疲劳性能,并进行评估。

五、试验参数进行混凝土结构疲劳试验需要确定以下参数:1. 试验荷载:试验荷载应根据试件的尺寸、形状以及使用条件等确定。

2. 荷载频率:荷载频率应根据试件的实际使用条件确定。

3. 试验温度:试验温度应根据试件的使用条件确定。

4. 试验次数:试验次数应根据试件的使用条件确定。

5. 记录数据:需要记录试件的变形、应力、荷载等数据。

六、试验结果分析进行混凝土结构疲劳试验后,需要对试验结果进行分析。

分析试验结果的主要内容包括:1. 强度分析:根据试验结果,分析试件的强度和弹性模量等参数。

2. 韧性分析:根据试验结果,分析试件的韧性和断裂模式等参数。

3. 疲劳寿命分析:根据试验结果,分析试件的疲劳寿命和疲劳性能等参数。

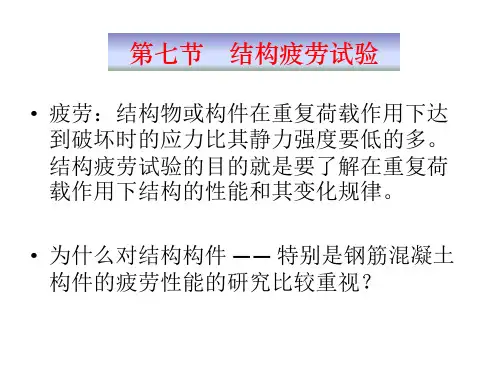

结构疲劳试验定义

结构疲劳试验是用来评估结构件在经受疲劳载荷后性能变化的一种实验技术。

结构疲劳是指结构件在反复加载和卸载后出现的加速性能降低,故障发生。

结构疲劳试验旨在研究和评估结构疲劳特性,为结构设计和寿命预测提供必要的数据,以减少结构失效的可能性。

结构疲劳试验的基本原理是以生产高负荷为基础,以轻正载荷低负荷为特征,继续重复加载和卸载直到出现故障为止。

按照这种方式,根据测试负荷和受试件的数量,不同的测试模式可以被选择。

据此,结构疲劳试验可以分为冲击试验、持久性试验和涡轮试验三类。

冲击试验,又称冲击疲劳试验,是以连续的冲击负载加载到样件上,直接测定破坏时样件的累积滞后负荷的试验方法。

这一类的测试方式是用于测试结构件在冲击状态下的可靠性的,是工程结构试验中常用的手段之一。

持久性试验,也称恒定负荷试验,是指以恒定负荷加载到样件上,计数受试件在规定负荷下的破坏数量,测定样件的可靠性的试验方法。

该试验适用于低循环负荷,也可模拟衰减负荷来评估结构件的寿命。

涡轮试验,也称为涡轮疲劳试验,是指以高循环负载加载到样件上,根据涡轮运动原理计算受试件滞后负荷的试验方式。

这种方法适用于模拟高循环负荷损伤的结构,它能够更好的反映结构的可靠性特性,是近几年发展较快的结构疲劳试验方式。

结构疲劳试验有以下几个重要的步骤,包括:材料的特性评价、模型的确定及算法的开发、试验台的制造及安装、疲劳载荷的补偿、确定疲劳负荷幅值范围、试验前准备及数据采集,以及受试件故障研究分析。

船体结构典型节点疲劳模型试验船体结构典型节点疲劳模型试验是指在船体结构的设计过程中,通过试验的方式来验证船体结构的疲劳性能。

通过这种试验,可以评估船体结构的疲劳寿命,从而提高船舶的安全性和可靠性。

本文将介绍船体结构典型节点疲劳模型试验的主要内容和步骤。

一、试验准备1.选择试验节点在进行试验之前,需要根据实际情况选择试验节点。

试验节点应该是船体结构的典型节点,如连接板、纵肋、横肋等。

这些节点在实际船舶中经常受到疲劳破坏的影响,因此选择这些节点进行试验可以更好地评估船体结构的疲劳性能。

2.制作试验模型根据所选择的试验节点,需要制作相应的试验模型。

试验模型应该具有与实际船体结构相似的几何形状和尺寸。

制作试验模型需要使用一些特殊的材料,如钢板和焊接材料等。

在制作试验模型时,需要遵循制造工艺和质量要求,确保试验结果的准确性和可靠性。

3.装配试验台架试验台架是支撑试验模型的重要设备,其质量和稳定性关系到试验结果的准确性和可靠性。

在装配试验台架之前,需要根据试验模型的尺寸和重量设计合适的支撑结构。

试验台架应该具有足够的刚性和稳定性,以保证试验模型的受力状态和变形情况与实际船舶相似。

二、试验步骤1.加载试验模型在进行试验之前,需要进行预加载。

预加载的目的是消除模型自身的应力,使模型达到稳定的状态。

加载试验模型时需要确保试验模型的受力状态和变形情况与实际船舶相似。

按照设计要求和试验方案逐步增加荷载,直至试验模型发生疲劳破坏。

2.记录试验数据试验过程中需要记录试验数据,并及时采取必要的措施进行数据处理。

试验数据包括受力情况、变形情况、振动情况等,这些数据是评估试验结果的重要依据。

3.分析试验结果试验结束后,需要对试验结果进行分析。

通过分析试验数据,可以得出试验模型的疲劳寿命以及其它相关参数。

如果试验结果不符合设计要求,需要进行相应的技术改进或设计调整。

三、试验结论通过船体结构典型节点疲劳模型试验,可以评估船体结构的疲劳性能,提高船舶的安全性和可靠性。

混凝土结构的疲劳试验方法疲劳试验是混凝土结构研究中常用的一种试验方法。

本文将详细介绍混凝土结构的疲劳试验方法,包括试验前的准备工作、试验过程中的操作步骤以及试验后的数据处理和分析。

一、试验前的准备工作1. 设计试验方案在进行疲劳试验之前,需要制定一个合理的试验方案。

首先需要确定试验目的和试验参数,如载荷幅值、载荷频率、试件尺寸等。

然后根据试验目的和试验参数,设计出试件结构和试验装置。

2. 制备试件根据试验方案,制备混凝土试件。

试件的尺寸和形状应符合试验要求。

试件需要经过充分的养护,以确保试件达到设计强度。

3. 安装试验装置根据试验方案,安装试验装置。

试验装置应稳定可靠,能够对试件施加规定的载荷。

试验装置需要经过校准,以确保施加的载荷符合试验要求。

4. 调试试验系统在进行试验之前,需要对试验系统进行调试。

包括调试试验装置、传感器、数据采集系统等。

调试过程中需要检查各个部件的工作状态,确保试验系统正常运行。

二、试验过程中的操作步骤1. 施加载荷在试验过程中,需要按照试验方案施加规定的载荷。

载荷可以是单向载荷或双向载荷,载荷幅值和频率需要根据试验要求进行调整。

同时,需要记录载荷的变化过程,以便后续的数据处理和分析。

2. 监测试件变形和裂缝情况在试验过程中,需要对试件的变形和裂缝情况进行监测。

可以使用应变计、位移传感器等监测试件的变形情况,使用显微镜等检查试件的裂缝情况。

监测数据需要及时记录,并及时进行分析和处理。

3. 维护试验装置和传感器在试验过程中,需要定期对试验装置和传感器进行维护。

包括清洁、校准等。

特别是对于传感器,需要确保其精度和可靠性,以保证监测数据的准确性和可靠性。

4. 调整试验参数在试验过程中,如果发现试验参数不符合要求,需要及时进行调整。

如调整载荷幅值和频率等。

试验参数的调整需要根据试验目的和试验结果进行合理的判断和决策。

三、试验后的数据处理和分析1. 数据处理在试验结束后,需要对试验数据进行处理。

疲劳试验原理疲劳试验是指在一定的加载条件下,对材料或结构进行反复加载,以模拟实际使用条件下的疲劳破坏过程的一种试验方法。

疲劳试验原理是基于材料在受到交变载荷作用下,会发生裂纹扩展和最终疲劳破坏的特性。

在工程领域中,疲劳破坏是一种非常常见的破坏形式,因此对材料和结构进行疲劳试验具有重要的意义。

疲劳试验的原理主要包括以下几个方面:1. 疲劳载荷作用下的应力集中和裂纹扩展。

在疲劳试验中,材料或结构受到反复加载后会发生应力集中现象,导致材料表面产生微小裂纹。

随着加载次数的增加,这些微小裂纹会逐渐扩展,最终导致材料的疲劳破坏。

因此,疲劳试验的原理之一就是研究材料在应力集中和裂纹扩展过程中的力学行为。

2. 疲劳寿命和S-N曲线。

疲劳试验的原理还包括研究材料或结构的疲劳寿命,即在一定加载条件下材料能够承受的循环载荷次数。

通过对不同加载条件下的疲劳寿命进行试验,可以得到一组S-N曲线,即应力幅和循环次数的关系曲线。

这些曲线可以用来预测材料在不同应力水平下的疲劳寿命,为工程设计提供重要参考。

3. 材料的疲劳损伤机制。

疲劳试验的原理还包括研究材料在疲劳加载下的损伤机制。

在疲劳试验中,材料会出现疲劳裂纹、断裂面和变形等现象,通过对这些损伤特征的分析,可以揭示材料在疲劳加载下的损伤机制,为改善材料的疲劳性能提供依据。

4. 疲劳试验的应用。

最后,疲劳试验的原理还包括其在工程领域中的应用。

疲劳试验可以用来评估材料的疲劳性能,指导工程设计和材料选用,预测结构的使用寿命,优化结构的设计和改进材料的制备工艺。

总之,疲劳试验的原理涉及材料在疲劳加载下的力学行为、疲劳寿命和S-N曲线、疲劳损伤机制以及其在工程领域中的应用。

通过深入研究疲劳试验的原理,可以更好地理解材料和结构在疲劳加载下的性能,为工程实践提供科学依据。

混凝土结构疲劳性能检测技术规范一、前言混凝土结构作为重要的基础设施,在经过长期的使用后,会受到外界环境的影响,从而导致其疲劳损伤,降低结构的安全性和可靠性。

为了保证混凝土结构的使用寿命和安全性,需要进行疲劳性能检测。

本文将从试验准备、试验方案、试验过程、数据处理等方面详细介绍混凝土结构疲劳性能检测技术规范。

二、试验准备1.试验对象的选择和准备选择代表性好的试件进行试验,试件的尺寸应符合设计要求,并且表面应平整光滑。

试件在试验前应进行充分的养护,试件表面不得有明显的裂纹和损伤。

2.试验设备的准备试验设备应符合国家标准要求,设备的选用应根据试验要求进行选择。

试验设备应经过校准,确保其准确度和稳定性。

3.试验环境的准备试验环境应满足试验要求,如温度、湿度、风速等,应符合国家标准要求。

试验室内应保持安静,不得有其他干扰因素。

三、试验方案1.试验类型根据结构的受力情况,试验可以选择往复荷载试验、脉动荷载试验、交变荷载试验等不同类型的试验。

2.试验参数试验参数应符合结构设计要求,如荷载幅值、荷载频率、试验时间等。

试验参数应根据设计要求确定,并严格进行控制。

3.试验步骤试验步骤应按照试验要求依次进行,如试验前的预处理、试验过程中的荷载加载、试验过程中的数据采集等。

四、试验过程1.试验前的预处理试验前应对试件进行表面清洁和处理,试件表面不得有油污和灰尘等杂质。

试验前应进行试验设备的校准和预热。

2.荷载加载荷载加载应按照试验方案进行,荷载的加载速度应逐渐增加,不能突然施加荷载。

在荷载加载过程中,应对试件进行监测,确保试件的安全。

3.数据采集试验过程中应对试件进行数据采集,如位移、应变、温度等数据。

数据采集设备应符合国家标准要求,数据应进行实时监测。

四、数据处理1.数据处理的方法数据处理可以采用MATLAB、EXCEL等软件进行处理和分析。

数据处理应按照国家标准要求进行,确保数据的准确性和可靠性。

2.数据处理的内容数据处理的内容包括试验数据的整理、试验数据的分析、试验数据的统计等。

混凝土结构疲劳性能检测技术规范一、前言混凝土结构是建筑工程中常见的结构类型之一,其使用寿命与疲劳性能密切相关。

为了确保混凝土结构的安全使用,需要对其疲劳性能进行检测。

本文旨在提供一份混凝土结构疲劳性能检测技术规范,以便工程师和技术人员在实践中参考和应用。

二、检测方法1.试验标准混凝土结构疲劳性能检测应遵循国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》(GB 50010-2010)中的相关规定。

2.试验设备(1)万能试验机:用于实施混凝土疲劳试验。

(2)振动台:用于实施混凝土结构的模拟振动试验。

(3)电子测力计:用于测量试件的应力和应变。

(4)应变计:用于测量试件的应变。

(5)数据采集器:用于采集试验数据。

3.试验样品(1)试件尺寸:试件的尺寸应符合国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》(GB 50010-2010)中的相关规定。

(2)试件数量:试验样品数量应根据具体情况确定,通常应不少于3个。

(3)试件制备:试件制备应符合国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》(GB 50010-2010)中的相关规定。

三、试验步骤1.静载试验将试件放置于试验设备上进行静载试验,记录试件在不同载荷下的应力和应变值。

2.疲劳试验(1)试样预载:将试件施加一定的预载荷,以消除试件的初始缺陷。

(2)载荷施加:在试件上施加载荷,以模拟混凝土结构的实际工作状态。

载荷的大小和循环次数应根据实际使用情况确定。

(3)数据采集:使用数据采集器对试验数据进行采集,包括试件的应力、应变和振动等数据。

(4)试验结束:当试验次数达到预定次数或试件发生破坏时,试验结束。

四、数据处理与分析1.数据处理(1)应力-应变曲线:根据试验数据绘制应力-应变曲线,以确定试件的强度性能。

(2)应变振动曲线:根据试验数据绘制应变振动曲线,以确定试件的疲劳性能。

2.数据分析(1)试件疲劳极限:根据应变振动曲线确定试件的疲劳极限。

(2)试件疲劳寿命:根据应变振动曲线确定试件的疲劳寿命。

钢结构疲劳试验及其残余寿命分析钢结构在工程领域中具有广泛应用,然而,由于长期受到外力的作用,钢结构会产生疲劳现象。

疲劳是指材料在交变载荷作用下长期受损导致失效的现象。

为了确保钢结构的安全可靠性,疲劳试验以及残余寿命分析成为了必不可少的研究内容。

疲劳试验是通过给钢结构施加交变载荷,模拟实际使用条件下的应力变化,以评估材料的抗疲劳性能。

通常采用恒幅疲劳试验和变幅疲劳试验两种方法。

恒幅疲劳试验是以恒定的幅值作用于试样,通过不同的循环次数来观察试样的破坏情况,从而推算出试样的疲劳寿命。

变幅疲劳试验则是以不同的幅值作用于试样,通过不同的循环次数来推算试样的应力-循环次数曲线,以了解试样在不同应力条件下的疲劳性能。

通过这些试验,可以得出钢结构的疲劳极限和疲劳寿命等重要参数。

残余寿命分析是在疲劳试验的基础上进行的。

疲劳试验可以得出钢结构的疲劳寿命,而残余寿命分析则是在已经发生疲劳损伤的结构中,通过模型计算和实测数据分析,预测结构的剩余使用寿命。

残余寿命分析的核心是确定结构的疲劳损伤程度和失效准则。

通常采用的方法有应力计算法、累积损伤法和寿命分布法等。

应力计算法是通过有限元分析等手段计算结构中各个关键部位的应力水平,根据疲劳寿命曲线确定其残余寿命。

累积损伤法则是通过对结构不同位置的损伤进行加权求和,再与疲劳寿命曲线进行对比,预测结构的残余寿命。

寿命分布法则是基于概率统计理论,通过适当选择和处理试验数据,建立结构的寿命分布函数,从而得出结构的残余寿命。

除了试验和理论模型分析,还有一些新技术在钢结构疲劳试验和残余寿命分析中得到了应用。

例如,无损检测技术可以用来观测结构中的隐蔽缺陷,从而提供更准确的疲劳损伤评估。

此外,材料的防腐措施和修复技术也可以有效延长钢结构的使用寿命。

总结起来,钢结构疲劳试验及其残余寿命分析是确保工程结构安全可靠性的重要手段。

通过这些分析方法,可以提前发现结构的疲劳损伤,预测结构的寿命。

然而,需要注意的是,疲劳试验和残余寿命分析的准确性受到多种因素的影响,包括材料特性、应力水平、载荷形式等,因此,在实际应用中需要综合考虑各种因素,采取合适的试验方法和分析手段,以确保分析结果的可靠性和可靠性。

疲劳试验方法1、单点疲劳试验法适用于金属材料构件在室温、高温或腐蚀空气中旋转弯曲载荷条件下服役的情况。

该种方法在试样数量受限制的情况下,可近似测定疲劳曲线并粗略估计疲劳极限。

试验所需的疲劳试验机一般为弯曲疲劳试验机和拉压试验机。

2、升降法疲劳试验法升降法疲劳试验是获得金属材料或结构疲劳极限的一种比较常用而又精确的方法,在常规疲劳试验方法测定疲劳强度的基础上或在指定寿命的材料或结构的疲劳强度无法通过试验直接测定的情况下,一般采用升降法疲劳试验间接测定疲劳强度。

主要用于测定中、长寿命区材料或结构疲劳强度的随机特性。

所需试验机一般为拉压疲劳试验机。

3、高频振动疲劳试验法常规疲劳试验中交变载荷的频率一般低于200Hz,无法精确测得一些零件在高频环境状态下的疲劳损伤。

高频振动试验利用试验器材产生含有循环载荷频率为1000Hz左右特性的交变惯性力作用于疲劳试样上,可以满足在高频、低幅、高循环环境条件下服役金属材料的疲劳性能研究。

高频振动试验主要用于军民机械工程的需要。

试验装置通常包括:控制仪、电荷适配器、功率放大器、加速度计、振动台等。

4、超声法疲劳试验法超声法疲劳试验是一种加速共振式的疲劳试验方法,其测试频率(20kHz)远远超过常规疲劳测试频率(小于200Hz)。

超声疲劳试验可以在不同载荷特征、不同环境和温度等条件下进行,为疲劳研究提供了一个很好的手段。

超声疲劳试验一般用于超高周疲劳试验,主要针对10^9以上周次疲劳试验。

高周疲劳时,材料宏观上主要表现为弹性的,所以在损伤本构关系中采用应力、应变等参量的弹性关系处理,而不涉及微塑性。

5、红外热像技术疲劳试验方法为缩短试验时间、减少试验成本,能量方法成为疲劳试验研究的重要方法之一。

金属材料的疲劳是一个耗散能量的过程,而温度变化则是研究疲劳过程能量耗散极为重要的参量。

红外热像技术是一种波长转换技术,即将目标的热辐射转换为可见光的技术,利用目标自身各部分热辐射的差异获取二维可视图像,用计算机图像处理技术和红外测温标定技术,实现对物体表面温度场分布的显示、分析和精确测量。

结构试验报告结构疲劳试验道桥08丁宇0804110304结构疲劳试验中文名称:疲劳试验英文名称:fatigue test定义:为评定材料、零部件或整机的疲劳强度及疲劳寿命所进行的试验。

疲劳简介疲劳破坏现象的出现,始于19世纪初叶。

产业革命以后,随着蒸汽机车和机动运载工具的发展,以及机械设备的广泛应用,运动部件的破坏经常发生。

破坏往往发生在零构件的截面突变处,破坏处的名义应力不高,低于材料的抗拉强度和屈服点。

破坏事故的原因一时使工程师们摸不着头脑,直至1829年德国人艾伯持用矿山卷扬机焊接链条进行疲劳试验,破坏事故才被阐明。

1839年,法国工程师彭赛列首先使用“疲劳”这一术语来描述材料在循环载荷作用下承载能力逐渐耗尽以致最后突然断裂的现象。

1843年苏格兰人兰金发表了第一篇疲劳论文,论文中指出,机车车辆的破坏是由于运行过程中金属性能逐渐变坏所致。

他分析了车轴轴肩处尖角的有害影响,指出了加大轴肩处的圆角半径可以提高其疲劳强度。

1842年Hood(胡持)提出了结晶理论,认为金属在循环应力下的疲劳强度降低是振动引起的结晶化所致。

1849年美国机械工程学会还举行了专门会议对此理论进行讨论。

对疲劳现象最先进行系统试验研究的学者是德国人Wholer(沃勒),他从1847年至1889年在斯特拉斯堡皇家铁路工作期间,对金属的疲劳进行了深入系统的试验研究。

1850年他设计出了第一台疲劳试验机(亦称WohLer疲劳试验机),用来进行机车车轴疲劳试验,并首次使用金届试样进行了疲劳试验。

他在1871年发表的论文中,系统论述了疲劳寿命与循环应力的关系,提出了S—N曲线和疲劳极限的概念,确定了应力幅是疲劳破坏的主要因素,奠定了金属疲劳的基础。

因此Wholer被公认是疲劳的奠基人。

从19世纪70年代到90年代,戈贝尔研究了平均应力对疲劳强度的影响,提出了戈贝尔抛物线方程。

英国人古德曼提出了著名的简化曲线----古德曼图。

1884年包辛格在验证沃勒的疲劳试验时,发现了循环载荷下弹性极限降低的“循环软化”现象,引入了应力—应变滞后回线的概念。

但是他的工作当时并未引起人们重视,直到1952年邱杨在做铜棒实验时才把它重新提出来,并命名为“包辛格”效应。

因此,包辛格是首先研究应力循环的人。

20世纪初叶,开始使用金相显微镜来研究疲劳机制。

欧文和汉弗莱1903年在单晶铝和多晶铁上发现了循环应力产生的滑移痕迹。

他们通过微观研究推翻了老的结晶理论,指出了疲劳变形是由于与单调变形相类似的滑移所产生。

1901年拜尔斯透研究了循环载荷下应力—应变曲线的变化,测定了滞后回线,建立了循环硬化和循环软化的概念,并且进行了多级疲劳试验(程序试验)。

在此期间,英国人高夫对疲劳机制的了解贡献很大。

他研究了多轴疲劳,说明了弯、扭的复合作用。

并在1924年发表了一本巨著《金属疲劳》。

1920年格里菲斯发表了他用玻璃研究脆断的理论计算和实验结果。

他发现,玻璃的强度取决于微裂纹尺寸,得出了S√a=常数的关系式(S为断裂时的名义应力,a为裂纹尺寸)。

此公式是断裂力学的基础,他因而被称为“断裂力学之父”。

1929年美国人彼特逊对尺寸效应进行了一系列试验,并提出了应力集中系数的理论值。

1920-1930年英国人海夫对高强度钢和和软钢的不同缺口疲劳效应做了合理的解释,他在解释缺口疲劳效应时使用了缺口应变分析和内应力的概念。

30年代在汽车工业中使用了喷丸技术,解决了车轴和弹簧经常发生疲劳破坏的问题。

埃尔曼正确解释了喷丸提高疲劳强度的机制—主要是表面层内建立的压缩残余应力的作用。

1937年德国人诺依伯引入了应力梯度的概念,并指出缺口的疲劳强度应取决于缺口的根部表面层的平均应力,而非缺口根部的最大应力。

1945年,美国人迈因纳在对疲劳的累积损伤问题进行了大量试验研究的基础上,将帕尔姆格伦1924年提出的线性累积损伤理论公式化,形成了帕尔姆格伦—迈因纳线性累积损伤法则,此法则至今仍在广泛应用。

在此期间,苏联的谢联先还提出了常规疲劳设计计算公式,奠定了常规疲劳设计的基础。

50年代对疲劳有三大贡献:其一是研制出了闭环控制的电液伺服疲劳试验机,从而在疲劳试验中可以模拟机器的实际使用工况,促进了疲劳试验的发展;其二是电子显微镜的出世,给疲劳机制的研究开拓了新纪元;其三是1952年美国国家航空和航天管理局NASA刘易斯研究所的曼森和科芬在大量实验数据的基础上提出了表达塑性应变和疲劳寿命间关系的曼森—科芬方程,奠定了低周疲劳的基础。

1961年诺依伯开始用局部应力应变研究疲劳寿命,提出了诺依伯法则。

1963年美国人帕里斯在断裂力学方法的基础上,提出了表达裂纹扩展规律的著名关系式---帕里斯公式,给疲劳研究提供了一个估算裂纹扩展寿命的新方法,在此基础上发展出了损伤容限设计,从而使断裂力学和疲劳这两门学科逐渐结合起来。

60年的开始将统计学应用于疲劳试验和疲劳设计,1963年美国材料与试验协会的E9疲劳委员会发表了《疲劳试验与疲劳数据的统计分析指南》一书。

1971年威茨在曼森—科芬方程的基础上,提出了根据应力-应变分析估算疲劳寿命的一整套方法—局部应力应变疲劳分析法。

1974年美国空军把这种方法应用到飞机零构件的估算寿命上;美国汽车工程协会也要求各厂家进行产品设计时,一定要把这种方法纳入设计大纲。

1979年美国杜鲁门飞机公司已正式采用这种方法来估算零构件的疲劳寿命。

在此期间,可靠性理论和损伤容限设计也都开始在疲劳设计中应用。

此外,还开始对腐蚀疲劳和高温疲劳等特殊环境下的疲劳问题进行了广泛的研究。

疲劳试验机科技名词定义中文名称:疲劳试验机英文名称:fatigue testing machine定义:使试样或构件承受周期或随机变化的应力或应变,以测定疲劳极限和疲劳寿命等指标的试验机。

大连理工大学土木水利实验教学中心-土木工程结构实验室MTS电液伺服结构疲劳试验机疲劳试验机,是一种主要用于测定金属及其合金材料在室温状态下的拉伸、压缩或拉、压交变负荷的疲劳性能试验的机器。

疲劳试验机特点是可以实现高负荷、高频率、低消耗,从而缩短试验时间,降低试验费用。

疲劳试验机用于进行测定金属、合金材料及其构件(如操作关节、固接件、螺旋运动件等)在室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展试验。

高频疲劳试验机在配备相应试验夹具后,可进行正弦载荷下的三点弯曲试验、四点弯曲试验、薄板材拉伸试验、厚板材拉伸试验、强化钢条拉伸试验、链条拉伸试验、固接件试验、连杆试验、扭转疲劳试验、弯扭复合疲劳试验、交互弯曲疲劳试验、CT试验、CCT试验、齿轮疲劳试验等。

金属疲劳试验大纲1.通过金属材料疲劳实验,测定金属材料的σ-1(107),绘制材料的S-N曲线,并观察疲劳破坏现象和断口特征,进而学会对称循环下测定金属材料疲劳极限的方法.2.主要设备:纯弯曲疲劳试验机,游标卡尺;主要耗材:金属材料试样.(单点法需8-10根试样,成组法至少需20根试样.)金属疲劳试验指导在足够大的交变应力作用下,于金属构件外形突变或表面刻痕或内部缺陷等部位,都可能因较大的应力集中引发微观裂纹。

分散的微观裂纹经过集结沟通将形成宏观裂纹。

已形成的宏观裂纹逐渐缓慢地扩展,构件横截面逐步削弱,当达到一定限度时,构件会突然断裂。

金属因交变应力引起的上述失效现象,称为金属的疲劳。

静载下塑性性能很好的材料,当承受交变应力时,往往在应力低于屈服极限没有明显塑性变形的情况下,突然断裂。

疲劳断口(见图2-30)明显地分为两个区域:较为光滑的裂纹扩展区和较为粗糙的断裂区。

裂纹形成后,交变应力使裂纹的两侧时而张开时而闭合,相互挤压反复研磨,光滑区就是这样形成的。

载荷的间断和大小的变化,在光滑区留下多条裂纹前沿线。

至于粗糙的断裂区,则是最后突然断裂形成的。

统计数据表明,机械零件的失效,约有70%左右是疲劳引起的,而且造成的事故大多数是灾难性的。

因此,通过实验研究金属材料抗疲劳的性能是有实际意义的。

一﹑实验目的1.观察疲劳失效现象和断口特征。

2.了解测定材料疲劳极限的方法。

二、实验设备1.疲劳试验机。

2.游标卡尺。

三﹑实验原理及方法在交变应力的应力循环中,最小应力和最大应力的比值r=(2-16)称为循环特征或应力比。

在既定的r下,若试样的最大应力为σ,经历N1次循环后,发生疲劳失效,则N1称为最大应力为σ时的疲劳寿命(简称寿命)。

实验表明,在同一循环特征下,最大应力越大,则寿命越短;随着最大应力的降低,寿命迅速增加。

表示最大应力σmax与寿命N的关系曲线称为应力-寿命曲线或S-N曲线。

碳钢的S-N曲线如图2-31所示。

从图线看出,当应力降到某一极限值σr时,S-N曲线趋近于水平线。

即应力不超过σr时,寿命N可无限增大。

称为疲劳极限或持久极限。

下标r表示循环特征。

实验表明,黑色金属试样如经历107次循环仍未失效,则再增加循环次数一般也不会失效。

故可把107次循环下仍未失效的最大应力作为持久极限σr。

而把N0=107称为循环基数。

有色金属的S-N曲线在N>5×108时往往仍未趋于水平,通常规定一个循环基数N0,例如取N0=108,把它对应的最大应力作为“条件”持久极限。

工程问题中,有时根据零件寿命的要求,在规定的某一循环次数下,测出σmax,并称之为疲劳强度。

它有别于上面定义的疲劳极限。

用旋转弯曲疲劳实验来测定对称循环的疲劳极限σ-1.设备简单最常使用。

各类旋转弯曲疲劳试验机大同小异,图2-32为这类试验机的原理示意图。

试样1的两端装入左右两个心轴2后,旋紧左右两根螺杆3。

使试样与两个心轴组成一个承受弯曲的“整体梁”上,它支承于两端的滚珠轴承4上。

载荷P通过加力架作用于“梁”上,其受力简图及弯矩图如图2-33所示。

梁的中段(试样)为纯弯曲,且弯矩为M=Pɑ。

“梁”由高速电机6带动,在套筒7中高速旋转,于是试样横截面上任一点的弯曲正应力,皆为对称循环交变应力,若试样的最小直径为d min,最小截面边缘上一点的最大和最小应力为=,=-(2-17)式中I=d。

试样每旋转一周,应力就完成一个循环。

试样断裂后,套筒压迫停止开关使试验机自动停机。

这时的循环次数可由计数器8中读出。

四﹑实验方法这里介绍的单点实验法的依据是标准HB5152-80(第三机械工业部标准,金属室温旋转弯曲疲劳实验方法)。

这种方法在试样数量受限制的情况下,可用以近似地测定S-N曲线和粗略地估计疲劳极限。

更精确地确定材料抗疲劳的性能应采用升降法。

单点实验法至少需8~10根试样,第一根试样的最大应力约为σ1=(0.6~0.7)σb,经N1次循环后失效。

继取另一试样使其最大应力σ2=(0.40~0.45)σb,若其疲劳寿命N<107,则应降低应力再做。