日本第二课时

- 格式:doc

- 大小:54.00 KB

- 文档页数:2

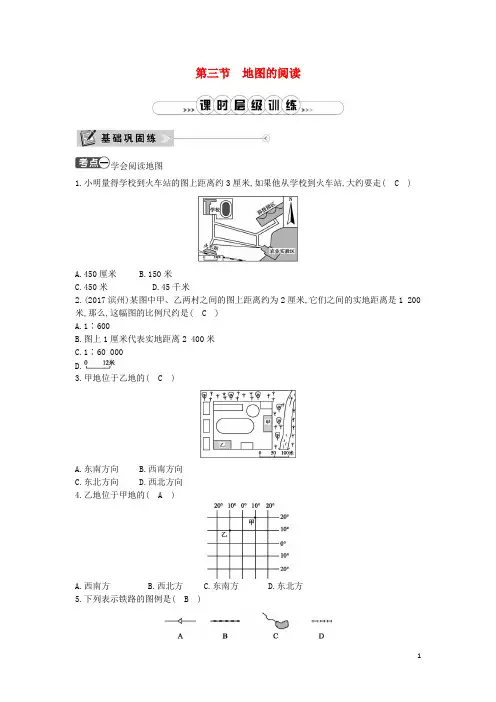

第三节地图的阅读学会阅读地图1.小明量得学校到火车站的图上距离约3厘米,如果他从学校到火车站,大约要走( C )A.450厘米B.150米C.450米D.45千米2.(2017滨州)某图中甲、乙两村之间的图上距离约为2厘米,它们之间的实地距离是1 200米,那么,这幅图的比例尺约是( C )A.1∶600B.图上1厘米代表实地距离2 400米C.1∶60 000D.3.甲地位于乙地的( C )A.东南方向B.西南方向C.东北方向D.西北方向4.乙地位于甲地的( A )A.西南方B.西北方C.东南方D.东北方5.下列表示铁路的图例是( B )选择适用的地图6.(2017郴州)乐乐在看新闻联播时,了解到美国在韩国部署萨德系统,他想知道这两个国家在世界上的位置,应查阅( B )A.世界地形图B.世界政区图C.韩国政区图D.美国政区图7.下列图幅大小相同的四幅地图中,比例尺最大的是( D )A.世界政区图B.中国政区图C.湖南省政区图D.怀化市政区图某校学生去颐和园春游。

下面为颐和园导游示意图(局部)和某同学身边的指示牌。

读图,回答1~2题:1.该同学的大致位置是示意图中的( B )A.①地B.②地C.③地D.④地2.颐和园景福阁距佛香阁的距离大约400米,图中两地距离是4厘米,则导游图的比例尺约为( C )A.1∶10B.1∶100C.1∶10 000D.1∶1 000 0003.读右图,下列说法正确的是( C )A.河流大致由西南向东北流B.河流大致由北向南流C.公路AB段大致为西南—东北走向D.公路BC段大致为南北走向4.根据经纬网图判断,下列说法正确的是( B )A.C在B的西南方,B位于北半球B.B在D的西北方,E位于西半球C.D在E的东北方,D位于东半球D.C在E的东北方,C位于西半球5.甲图比例尺为1∶400万,乙图为1∶800万,则( B )A.乙图表示地区范围小、内容详细B.乙图表示地区范围广、内容简略C.甲图表示地区范围广、内容详细D.甲图表示地区范围小、内容简略6.读图,玲玲看到路牌,她要去森林公园,应该走的方向是( C )A.东B.南C.西D.北7.贝贝查阅资料发现某次台风中心不同时间的位置如下表,据此推测此次台风的移动方向是( D )时间8时12时16时20时经纬度20°N,118°E22.5°N,117°E23.5°N,116°E24°N,115.5°EA.向东南B.向东北C.向西南D.向西北8.(2017泰安)将1∶100 000的某地图比例尺放大1倍后,制作形成一幅新图。

第二单元:中国人民站起来了第二课追寻先辈的足迹第二课时:抗击日本侵略者一、教学目标:知识与能力目标:1.列举侵华日军的罪行,知道日本侵华的历史,以及给中国人民带来的严重灾难。

2.认识中国共产党在抗击外来侵略中的重要作用。

过程与方法:1.通过教师创设情景及学生分组调查、搜集资料、参与互动,培养学生合理、有创意地探究和解决问题的能力。

2.培养学生组织、思维、口头表达等方面的能力,并在活动中增强合作、竞争的意识。

情感态度与价值观:1.通过中国人民不屈不挠的抗争来认识抗击外来侵略、捍卫国家主权和民族尊严是中华民族的优良传统。

2.树立民族自尊心和自信心,进一步增强爱国主义情感,激发他们爱党、爱国、爱人民的热情。

二、重难点:1.列举侵华日军的罪行,知道日本侵华的历史,以及给中国人民带来的严重灾难。

2.培养学生组织、思维、口头表达等方面的能力,并在活动中增强合作、竞争的意识。

三、学生准备:预习教材,完成前置性学习调查表,通过不同的方式搜集资料。

教师准备: 1.设计发放前置性学习资料收集表。

2.利用搜集的资料,制作多媒体课件。

四、创设情境,激情引趣:导入新课1.教师谈话:同学们,有一首歌,诞生于日本帝国主义侵占我国东北的时候,有一首歌包含着当时中国人民内心的悲痛,请听【松花江上】。

2.教师引领:谁来说说此时你的内心想法。

3.教师引领:是啊,同学们,这首歌将我们带到了当时日本帝国主义侵占我国东北三省的难忘时刻,把我们带到了中国军队顽强抵抗日本侵略者的悲壮场面。

今天,我们一起了解中国人民抗击日本侵略者的历史。

4.教师板书:抗击日本侵略者互动交流,体验探究:走近抗日战争1.卢沟桥事变:(1):请同学们观看一段有关卢沟桥事变的电影片段,请同学们注意卢沟桥事变的时间、地点和发动者。

(课件播放《卢沟桥事变》片段)(2)相信同学们对卢沟桥事变都有了一定的认识,请同学们一起告诉老师卢沟桥事变的时间?地点?(1937年7月7日北平西南的卢沟桥)(3)那么,日军为什么要进攻卢沟桥?这个问题对同学们来说可能有一点难度,请同学们阅读课文第39页小字部分的内容找出答案。

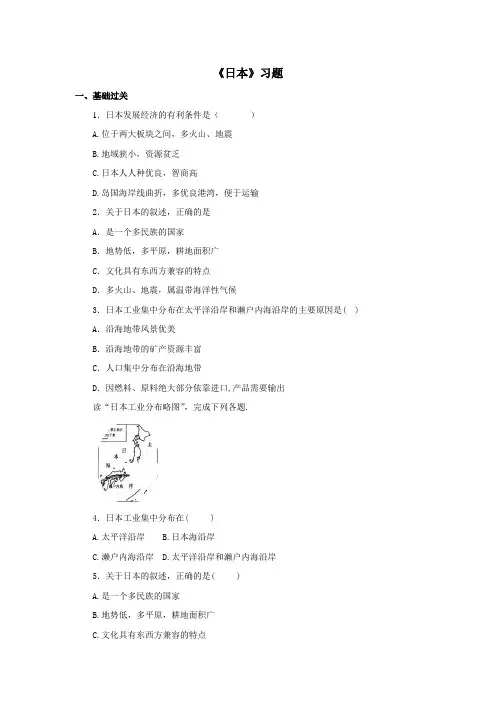

《日本》习题一、基础过关1.日本发展经济的有利条件是()A.位于两大板块之间,多火山、地震B.地域狭小,资源贫乏C.日本人人种优良,智商高D.岛国海岸线曲折,多优良港湾,便于运输2.关于日本的叙述,正确的是A.是一个多民族的国家B.地势低,多平原,耕地面积广C.文化具有东西方兼容的特点D.多火山、地震,属温带海洋性气候3.日本工业集中分布在太平洋沿岸和濑户内海沿岸的主要原因是( ) A.沿海地带风景优美B.沿海地带的矿产资源丰富C.人口集中分布在沿海地带D.因燃料、原料绝大部分依靠进口,产品需要输出读“日本工业分布略图”,完成下列各题.4.日本工业集中分布在( )A.太平洋沿岸B.日本海沿岸C.濑户内海沿岸D.太平洋沿岸和濑户内海沿岸5.关于日本的叙述,正确的是( )A.是一个多民族的国家B.地势低,多平原,耕地面积广C.文化具有东西方兼容的特点D.多火山、地震,属温带海洋性气候6.下列关于日本的叙述,正确的是()A.国土面积比较小,人口稠密B.森林覆盖率小,每年大量进口木材C.水能资源和矿产资源丰富D.农业生产精耕细作,农作物单位面积产量低7.日本文化的特点是()A.东西方兼容的文化B.典型的西方文化C.传统的大和民族文化D.依附于中国文化8.不属于日本主要出口产品的是()A.汽车B.矿石C.照相机D.船舶二、综合训练某考察团到日本考察,顺便游览日本的名胜。

据此回答下列各题。

9.考察团在考察日本工业时,深深感受到其技术优势,但同时也发现其工业发展的弱点,就是()A.有丰富的劳动力资源B.地域狭小、资源贫乏C.岛国海岸线曲折D.火山、地震威胁大10.到日本旅游,不能进行的项目是()A.泡温泉B.滑雪C.赏樱花D.雨林探险11.下列四位日本人的经营之道,根据日本国情,你认为哪种不合理?()A.把工厂建在国外B.进口原料,出口产品C.以海外市场为主D.以国内市场为主12.日本占绝对优势的民族是()A.蒙古族B.朝鲜族C.高山族D.大和族13.日本传统的民居多是用质地较轻的建筑材料建造的,主要原因是()A.日本资源贫乏,这样做是为了节省材料B.日本房屋更新快,这样做是为了便于拆迁C.可以减轻对地面的压力,以免引发地震D.以减轻地震灾害造成人员伤亡14.日本发展经济的有利条件是()A.位于两大板块之间,多火山、地震B.地域狭小,资源贫乏C.日本人人种优良,智商高D.岛国海岸线曲折,多优良港湾,便于运输三、拓展应用15.读“日本主要工业原料来源图”和“日本进口的主要工业原料所占百分比图”,(1)日本矿产资源大多依赖进口,其中石油主要来自波斯湾等地区。

第七章第一节日本(第一课时)【学习目标】1、探究日本的位置和范围,知道日本主要自然地理特征及自然资源;2、初步掌握学习国家地理的方法,提高学生运用地图的能力和地理学习能力;一、目标认定,自主学习1、读14页课文及图7.1、7.2合作完成1、日本的领土主要分布在的东面,的西北。

主要由、、、等个大岛、及其周围的海域组成。

是一个的国家,海岸线,多优良。

2、在图7.2中找出日本的主要城市是日本的首都,还有、、、、。

3、掌握这四大岛的相关位置,再从图中火山的符号是座活火山,200多年前还曾喷发过,它被日本奉为“圣岳”,是日本的,也是日本著名的旅游胜地。

由此可以看出日本是一个多和的国家。

二、合作探究、共同提高(小组内解决不了的由老师解答)1、读图7.2日本的地形以_________、________为主,________面积狭小,且集中在沿海地区,日本最大的平原是____________,日本的__________资源也非常丰富,日本的森林覆盖率世界_________,日本海岸线__________,多_____________,这对日本发展_____________经济十分有利。

2、(查阅相关资料)日本的气候类型和气候特征:日本位于中纬度大陆东岸,拥有_____带和__________带__________气候。

读表:东京和北京一月和七月气温和降水量冬季,东京比北京__________(冷还是暖),夏季呢?降水量,东京比北京__________(多还是少)。

这说明日本的季风气候具有______特征,与亚洲大陆同纬度相比,冬季______,夏季_______,降水______。

3、[探究题活动]:读图7.3-7.9分析完成,(1)、日本在板块和的交界处。

(2)、日本多火山。

火山能给人类带来灾难请举例,但是在火山非活动时间,能够利用火山为人类造福吗?。

3、日本经常有发生,每年有震感地震多达多次。

人们采取很多办法来预防地震,或者减小地震带来的危害。

人教版七年级下册地理第七章《我们邻近的国家和地区》第一节“日本”第二课时教学设计广东省广州市番禺区化龙中学陈菊知识与技能要求:1、知道日本的地形特点以及地形对工业分布的影响。

2、知道日本经济的特点,了解日本工业布局,知道日本主要的工业区。

结合实例,说明日本是一个经济发达的国家。

情感态度和价值观:认识发达国家经济发展对全球生态环境的影响,树立可持续发展的观念。

教学方法与课前准备:1、课堂教学以模拟旅游的方式进行,学生充当旅游者和调查者的角色,教师充当领队角色。

以轻松活泼的气氛进行学习。

2、课前提供预习提纲,指导学生阅读课文、地图册、收集资料完成预习。

教师综合学生的资料和图片制作课件。

3、课堂教学过程中,学生主要通过地图册、收集的资料、多媒体演示的地图信息进行探究和学习,必要时才能使用课本。

教学过程:第二部分:日本之旅(旅程)师:坐了 3 个多小时左右的飞机,我们终于站在了日本的领土上。

东京真不愧是一个美丽的大城市,有雄伟的现代建筑,雅致的传统民居,商场里的产品琳琅满目,还有很多现代化的大工厂。

同学们发觉,我们广州有很多日本的知名品牌:佳能( Canon)、索尼( SONY )、松下( Panasonic)、丰田、本田、三菱等等。

除了中国,同学们知道世界上还有哪些国家和地区有日本产品吗?日本是怎样成为经济大国的呢?让我们来做一个调查,了解日本经济发展的特点。

(播放有关日本经济现状的录像,使学生对目前日本的经济有一个感性的认识。

)生:利用课文、收集的资料和地图册,以小组的形式进行讨论分析。

(教师对学生的预习内容进行检查和指导。

)师:通过调查,我们知道日本是发达的加工贸易经济。

请第一小组先介绍一下,何为加工贸易经济?生:绘制一个联系图来表示日本经济发展的基本情况:国际市场原材料加进口原材料出口工业产品国内技术和劳动力师:根据日本的经济发展模式,思考一下,假如你是本田汽车公司的策划人员,你会把工厂建在哪里?为什么?请第二小组来介绍。

七上日本教案第一部分:教学目标本节课旨在帮助学生了解日本这个国家的文化背景、地理位置、人口等基本情况,进一步增加对日本的了解和认识,培养学生的跨文化交际能力和地理意识。

第二部分:教学内容1. 日本的地理位置- 让学生通过看地图了解日本在世界地理中的位置;- 引导学生了解日本的周边国家和海洋。

2. 日本的文化特点- 学生通过教师介绍或课件展示,了解日本的传统文化,如茶道、武士道、和服、浮世绘等;- 通过讨论或小组活动,让学生对于日本文化特点进行归纳和总结。

3. 日本的人口和城市- 学生通过观看统计数据或课件中的图表,了解日本的人口数量和分布情况;- 引导学生讨论日本的人口问题和城市化现象。

第三部分:教学过程1. 导入(5分钟)- 教师可以以一个问题或图片展示开始课堂,引起学生的兴趣,如“你们知道日本的位置吗?”。

2. 地理位置(15分钟)- 教师可以利用地图、课件或图片等教具,介绍日本在世界地图上的位置,以及周边的国家和海洋。

3. 文化特点(25分钟)- 教师通过演示或展示一些日本传统文化,如茶道、武士道、和服等,介绍日本的文化特点;- 学生可以就所展示的内容进行讨论,归纳出日本文化的共同特征。

4. 人口和城市(20分钟)- 教师可以通过展示统计数据或图表,让学生了解日本的人口数量和城市分布情况;- 学生可以就所呈现的数据进行分析和讨论,了解日本的人口问题和城市化现象。

5. 小结与延伸(10分钟)- 教师对本节课的重点内容进行总结,并与学生一起回顾和强化;- 鼓励学生进一步了解和研究日本的文化、地理与人口等方面的知识。

第四部分:教学评估为了评估学生对于本节课内容的掌握情况,教师可以采用以下形式进行评估:1. 口头回答问题:教师提出一些与日本文化、地理和人口有关的问题,要求学生口头回答;2. 小组讨论:学生分成小组,就某个问题进行讨论,然后组长代表小组进行汇报;3. 书面作业:布置一些与日本相关的作业,如写一篇关于日本文化的小论文。

初中人教版日本教案教学目标:1. 了解日本的地理位置、领土组成和首都。

2. 描述日本的地形、地貌特点。

3. 知道日本是个多火山地震的国家,了解其成因。

4. 分析日本自然环境的优势和劣势。

教学重点:解释日本气候、河流、火山地震等问题的成因。

教学难点:理解日本四面环海是一个岛国。

教学准备:课件、地图、资料。

教学过程:一、导入新课1. 展示日本的国旗图片,简要介绍日本国旗的来历。

2. 引导学生找出日本的相对位置:亚洲东部和太平洋西北部。

3. 让学生找出日本周围的主要海洋和海峡、濑户内海。

二、自主学习1. 学生自主阅读教材,了解日本的地理位置、领土组成和首都。

2. 学生根据地图和资料,说出日本的自然环境特点和突出的自然灾害及成因。

三、课堂讲解1.讲解日本的地理位置,解释其四面环海是一个岛国的原因。

2.讲解日本的地形、地貌特点,强调其多火山地震的特点。

3.分析日本自然环境的优势和劣势。

四、课堂讨论1.学生分组讨论,分析日本自然环境对经济、文化等方面的影响。

2.各组汇报讨论成果,进行交流分享。

五、巩固练习1.学生完成课后练习,巩固所学知识。

2.教师对学生的练习进行点评,解答疑问。

六、课堂小结1.教师引导学生总结本节课的主要内容。

2.学生分享学习收获。

教学反思:本节课通过引导学生自主学习、课堂讲解、课堂讨论等方式,使学生了解了日本的地理位置、地形地貌特点以及自然环境对经济、文化等方面的影响。

在教学过程中,注意调动学生的积极性,鼓励学生参与课堂讨论,提高学生的地理素养。

但在时间安排上,可以更加合理,确保课堂内容充分讲解。

![日本(湘教版)(第二课时)[1]](https://uimg.taocdn.com/81ecf3272af90242a895e5e9.webp)

初中地理湘教版日本教案年级:七年级教材:湘教版地理七年级下册课时:3课时教学目标:1. 让学生了解日本的地理位置、领土组成、首都等信息。

2. 使学生掌握日本的地形、地貌特征及其成因。

3. 培养学生对日本气候、资源、经济、文化等方面的认识。

4. 提高学生运用地图和其他图文资料分析问题的能力。

教学重点:1. 日本的地理位置、领土组成、首都。

2. 日本的地形、地貌特征。

3. 日本的气候、资源、经济、文化。

教学难点:1. 日本的地形、地貌成因。

2. 日本的资源、经济、文化特点。

教学准备:1. 教材、地图、图片等教学资料。

2. 投影仪、白板等教学设备。

教学过程:第一课时:一、导入(5分钟)1. 引导学生回顾上一章内容,了解亚洲的地理位置和特点。

2. 提问:亚洲有哪些国家?它们的位置如何?二、新课导入(10分钟)1. 展示日本地图,引导学生观察日本的地理位置、领土组成、首都等信息。

2. 讲解日本的地理位置、领土组成、首都等基本知识。

三、课堂探究(15分钟)1. 引导学生观察日本地形图,分析日本的地形、地貌特征。

2. 讲解日本的地形、地貌成因。

四、课堂小结(5分钟)1. 总结本节课的主要内容。

2. 强调日本地形、地貌的特点。

第二课时:一、导入(5分钟)1. 复习上节课的内容,提问:日本的地形、地貌特征是什么?2. 引导学生思考:日本的气候、资源、经济、文化等特点。

二、新课导入(10分钟)1. 展示日本气候图,引导学生了解日本的气候特点。

2. 讲解日本的气候成因。

三、课堂探究(15分钟)1. 引导学生查阅资料,了解日本的资源、经济、文化特点。

2. 讲解日本的资源、经济、文化等方面的知识。

四、课堂小结(5分钟)1. 总结本节课的主要内容。

2. 强调日本的资源、经济、文化特点。

第三课时:一、导入(5分钟)1. 复习前两节课的内容,提问:日本的地理位置、领土组成、首都是什么?2. 引导学生思考:日本的地形、地貌、气候、资源、经济、文化等特点。

日语高三教案教案标题:日语高三教案教案目标:1. 帮助学生复习和巩固高中日语的基础知识和技能。

2. 提高学生的听、说、读、写和翻译能力。

3. 培养学生的跨文化交际能力,使其能够在实际交流中灵活运用所学知识。

教学重点:1. 复习和巩固日语语法和词汇知识。

2. 提高学生的听力和口语表达能力。

3. 培养学生的阅读和写作能力。

4. 引导学生进行跨文化交际实践。

教学内容和活动:第一课时:复习和巩固语法知识1. 复习高中日语的基本语法知识,如动词变形、句型转换等。

2. 练习使用不同的句型进行对话和口头表达。

第二课时:提高听力和口语表达能力1. 听取日语录音材料,学生听后回答问题。

2. 练习日常对话,学生分角色进行对话练习。

第三课时:培养阅读和写作能力1. 阅读日语文章,学生回答问题或进行讨论。

2. 练习写作短文,学生描述自己的日常生活、旅行经历等。

第四课时:跨文化交际实践1. 学生进行小组活动,模拟日本文化体验,如茶道、剪纸等。

2. 学生进行角色扮演,模拟日本商务场景,如商务会议、电话沟通等。

教学方法:1. 多媒体教学法:利用录音、视频等多媒体资料进行听力训练和文化介绍。

2. 任务型教学法:通过实际任务和情境,激发学生的学习兴趣和动力。

3. 合作学习法:鼓励学生进行小组活动和角色扮演,培养团队合作和交流能力。

教学评估:1. 听力测试:学生听取日语录音材料,回答相关问题。

2. 口语表达:学生进行对话练习,评估其口语流利度和准确性。

3. 阅读理解:学生阅读日语文章,回答相关问题或进行讨论。

4. 写作评估:学生完成写作任务,评估其语法准确性和表达能力。

教学资源:1. 日语教材和练习册。

2. 多媒体设备和资料,如录音机、视频资料等。

3. 日语文化材料,如茶道道具、剪纸等。

教学延伸:1. 鼓励学生参加日语考试,如JLPT(日本语能力考试)等,提高其日语水平。

2. 组织学生参加日本文化交流活动,如日语演讲比赛、文化展览等。

《日本》教学反思《日本》教学反思1《日本》这节课的前半部分是属于自然地理,后半部分属于人文地理,如果分成两个课时上,会显得很紧,很仓促。

所以我把这节课分为个课时上,并且在知识点的顺序上,有一定的改变,将“人口与民族”和“东西融合的文化”合在一起放到第二课时。

第一课时讲述日本的地理位置、领土组成、地形、气候几个知识点;第二为课时讲述日本的文化、人口、民族、城市等内容;第三课时讲述日本的经济发展概况;这节课是学习国家地理的第一课,教材中有地形图、示意图、景观图等直观材料,使理性的知识变得感性化。

所以,在这节课的教学中我是通过引导学生读图分析,在图中找到相应的地理信息,让学生在发现中学习。

在第一课时的学习中,我通过引导学生读“世界政区图”,认识日本的地理位置;通过引导学生读“日本地形图”,认识日本领土组成、地形类型、地形分布、最高山峰、最大平原的位置,在“领土组成”的'内容后,加入“海岸线特点”学习,为后续课程有关“经济”的学习作铺垫;通过“板块示意图”让学生知道日本处在两大板块的交界处,因此,日本是个多火山,多地震之国。

在这一部分里,我引导学生讨论与交流日本的防震措施(如建房选用轻质木材),以及“如何在地震中逃生”,让学生了解基本的防震逃生知识。

讲述日本的气候时,我将北京和东京的气候特点进行了对比、分析,从而认识到日本的季风气候具有显著的海洋性特征,然后我结合日本南北部樱花开放时间差的示意图,让学生更好地认识日本南北气候的显著差异。

在整节课的教学中,学生积极思考,师生互动,气氛活跃。

我运用多种形式的地图使相关的地理知识形象直观地显示出来,便于学生理解,培养他们的读图能力。

对每一个知识点的阐述多以问题形式提出,通过分析之后,由学生归纳,培养学生整理归纳的能力。

在第二课时的教学中,我让学生展示他们课前收集到的关于日__化和民俗风情方面的资料,我再结合历史说明日本的文化深受中国文化的影响。

并且我介绍了日本人的民族精神和现今日本人的一些行为习惯和和环保举措,如日本的森林覆盖率是中国的4倍多,却还要从中国进口木材,日本人很少用一次性筷子,一次性筷子都从中国进口;日本的公司、学校里用的大多是再生纸,只有发布文件、正式投稿才用白纸,乘坐地铁和公交车的乘客下车时都要自觉地把车票投入门口的纸篓中,以便统一回收;日本广岛亚运会申办演说会结束后,上万人的广场上竞无一张纸片。

初中历史日本明治维新教案教学时间:2课时

教学内容:

1.明治维新的背景和原因

2.明治维新的内容和影响

3.明治维新对日本现代化的意义

教学目标:

1.了解明治维新的历史背景和原因

2.掌握明治维新的内容和影响

3.认识明治维新对日本现代化的重要意义

教学重点:

1.明治维新的内容和影响

2.明治维新对日本现代化的意义

教学难点:

1.理解明治维新对日本社会的深远影响

2.分析明治维新对日本现代化的重要作用

教学方法:

1.课堂讲授

2.小组讨论

3.案例分析

教学准备:

1.教材:日本明治维新相关内容

2.教具:多媒体课件、图片、视频等

3.课堂布置:准备小组讨论活动的问题

教学过程:

第一课时:

1.导入:通过展示图片或视频引导学生了解明治维新的背景和原因

2.讲解:简要介绍明治维新的内容和影响

3.活动:分组讨论,讨论明治维新对日本现代化的作用

4.总结:对本节课内容进行总结,强调明治维新对日本的影响

第二课时:

1.导入:复习上节课的内容,引出本节课的学习重点

2.讲解:详细解析明治维新对日本现代化的意义

3.案例分析:通过案例探讨明治维新在日本现代化中的具体作用

4.总结:对整个教学内容进行总结,激发学生对明治维新的兴趣和思考

教学反思:通过本课教学,学生应能够掌握明治维新的内容、影响和对日本现代化的意义,提高学生对历史知识的理解和应用能力。

同时,教师应引导学生思考历史事件对一个国家

的意义和影响,培养学生的历史思维能力和综合分析能力。