春之祭

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:2

我从来都不明白我家为什么会开辟一方菜园子,也不明白为什么36年前我第一次在乡下买了一处房屋后,我所做的第一件事是开垦一块地来种菜。

现在想想,买一堆胡萝卜或甜菜,相对来说,那么容易,而且又那么便宜,为什么还要自己种菜呢?尤其是块根蔬菜,商店里买的和自己种的并没什么区别。

这里肯定有人的本性在起作用。

人就喜欢脱离现实,毫无意义地瞎折腾。

再说,我并不是特别喜欢吃蔬菜,我宁可吃些油汪汪、香喷喷、一咬一口肉汁的东西,比如说热狗。

要说,如果能在窗外种热狗的话,那倒真的有了一种可以毫不犹豫为自己辩护的理由.可是在现在这种情况下,我无法否认,每当四月来临,我就会发现自己走出家门,倚着院子外的篱笆,望着那块倒霉的地,十分理智地下决心再也不去种它了。

然而,总有那么一天,当我早晨醒来的时候,就闻到窗外飘进的一缕香气,空气中有种泥土的气息,这香气仿佛从地球中心的地方飘来.这时,太阳似乎也突然认真起来,它投射到地毯上的光似乎比往常更加深黄。

那些鸟开始歇斯底里地鸣叫,心里和我一样,想着那些美味可口的虫子正从那融化的土中慢慢爬出来。

我欣喜地看着这块土地,但是心里也充满了矛盾。

每年的难题都一样--—用什么方式种呢?前几年我用的是36寸宽的黑色塑料薄膜,成效不错,干旱的时候土壤仍能保持水分,不生杂草。

但是黑色塑料薄膜看起来太工业化、一点浪漫的情调都没有,我开始慢慢用干草来覆盖。

我们收割了很多干草,干草腐烂后确实能改良土壤成分,而且看上去也很舒服,而且不用花一分钱。

家里有个菜园子能使你感觉到我们这个小小的星球的表面有多娇嫩,多丰饶,多容易被毁坏。

这块50英寸宽、70英寸长的田地肯定有十几种不同的土壤。

西红柿在某个地方张不好,但是在另外一个地方却长得很好,其他庄家也一样。

我想,要是你在地里洒满化肥,这种差别就不那么明显了,但是我用化肥很节省,只是放在播种种子的那些地方,而不是播撒在整片地里。

我不知道我为什么这么做,我只是想省点化肥,也不想给杂草占便宜.我觉得,至少对于某些人来说,园艺对人的吸引力是出于神经和精神方面的原因。

十九世纪末、二十世纪初,西方涌现出许多着名的音乐家和众多的音乐流派,美籍俄国作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基(Igor Stravinsky,1882-1971)无疑是其中最有影响力,同时也是最富创新精神的音乐家之一。

斯特拉文斯基的一生共创作了一百多部、各种各样体裁的作品,上个世纪没有哪个作曲家的音乐风格能像斯特拉文斯基那样多变,涉猎范围那样广泛,《俄狄普斯王》典雅华丽、《乐章》优美简洁、《春之祭》狂野奔放、《敦巴顿橡树园协奏曲》幽默风趣、《C大调交响曲》明媚洗练等等不胜枚举,而且更难能可贵的时,不管哪种风格流派,他都获得了巨大的成就。

他娴熟运用各种音乐风格,从多神教古风到古希腊神话,从欧洲十七、十八世纪音乐到俄罗斯音乐,从中世纪法国音乐到现代美国音乐,从爵士乐到弥撒曲,从交响乐到马戏团波尔卡无不囊括。

他的作品体现了二十世纪上半叶西方主要音乐流派的特征。

斯特拉文斯基作为新古典主义风格的代表性人物,对同时代和后来的许多作曲家都产生了很大影响,有力地推动了现代音乐的发展。

《春之祭》是斯特拉文斯基创作初期的第三部作品,创作于1913年,是一部蔚为大观的芭蕾舞剧,也是他的代表性作品之一,曾被英国古典音乐杂志《Classical CD Magazine》评选为对西方音乐历史影响最大的50部作品之首。

斯特拉文斯基努力在音乐中表现人与自然的不可调和性。

在他的音乐中一方面是原始人对大地的恐惧与崇拜,另一方面是对大地回春、万象更新的陶醉和狂喜。

《春之祭》从仪式的感觉上讲也是个神话。

它源于斯特拉文斯基关于古老的斯拉夫仪式的梦想。

他看到了被智慧老人们环绕着的年轻女子为了唤醒春天而一直跳舞到死。

斯特拉文斯基把这个梦想向一个画家、考古学家Nichdes Roenzh 进行了描述,Roenzh和斯特拉文斯基开始以他的梦为基础构想这部芭蕾舞剧。

他们用一种仪式结构创编了剧本,开始是一个老巫婆指名了芭蕾的行动,并预知其节目及庆典仪式。

![[中学教育]春之祭译文](https://uimg.taocdn.com/5f1a8a9d85868762caaedd3383c4bb4cf7ecb728.webp)

春之祭--亚瑟.米勒我从来都不明白我家为什么会开辟一方菜园,也不明白为什么36年前我在乡下买下有生以来的第一处房屋后,我所做的第一件事是开垦一块地来种菜。

相对来说,买把胡萝卜或甜菜容易且便宜,这我是知道的,但是为什么还要种菜呢?尤其是块根蔬菜,商店里买的和自己种的并没什么区别。

人的本能是想做点什么事,这是一种从祖先那里遗传来的本能,让我愿意不辞辛劳地着迷于劳作。

另外,我并不是很喜欢吃蔬菜,更愿意吃多汁油腻的东西,比如热狗。

现在,如果可以在窗外种些热狗,我当然毫不犹豫地托出其正当的理由来。

然而,不可否认的是,每当四月来临,我会不自觉地倚在篱笆上看着这片可怜的菜地,用尽所有理性的力量去劝说自己不要再种了。

但是有个早上不可避免地来了,那天我刚醒,就闻到窗外飘进的一缕香气,空气中有种泥土的气息,这香气仿佛从地球的最核心的地方飘来。

突然,太阳异样的深黄色的光照到毯子上,我感到是该种点什么的时候了。

小鸟开始歇斯底里地鸣叫着,她们跟我都想到了--蚯蚓正在松散的泥土里津津有味地掘土。

我欣喜地看着这块土地,但是心里也充满了矛盾。

每年的难题都一样---用什么方式种呢?前几年我用的是36寸宽的黑色塑料膜,成效不错,干旱的时候土壤仍能保持水分,不生杂草。

但是黑色塑料膜看起来太工业化、太不浪漫了,我开始慢慢用杂草来覆盖。

我们收割了很多干草,干草腐烂后确实能改良土壤成分,而且看上去也很可爱,而且不用花钱。

照顾菜园可以让人意识到如何精巧、慷慨、容易地糟踏这个小星球的表面。

这块50英寸宽、70英寸长的田地必须得有十几种不同的土壤。

西红柿不能在只有一种土壤的田地生长,也需要别的土壤,别的作物也是这样。

如果施以化肥,我想这种区别就不那么明显了,但是我用化肥很节俭,只是在播种种子的那些行列,而不是播撒在整片地里。

我这样不是为了节省化肥,也不是不愿意帮助杂草,我不明白自己为什么这么做。

我觉得,至少对于一定的园艺者来说,园艺的乐趣是神经和精神方面的。

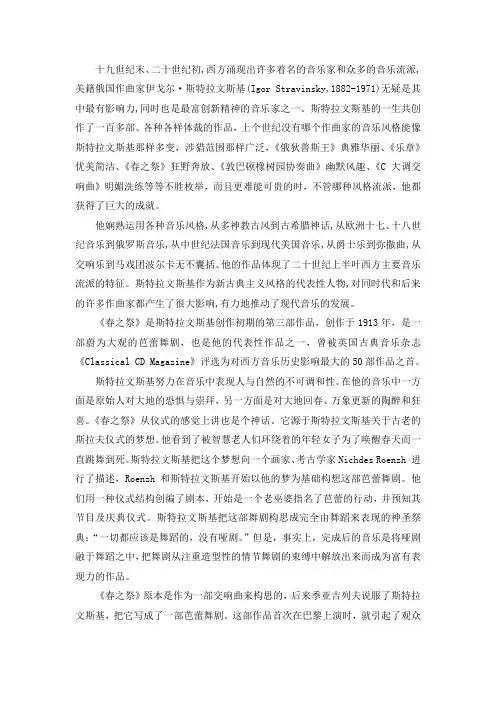

《春之祭》何以成为音乐经典?作者:班丽霞来源:《艺术评论》 2013年第8期班丽霞关于“经典”(classic)的探讨是当下文艺理论界的热门话题,尤其是文学与艺术社会学领域已为这一研究提出不少有价值的理论与观念,对我们思考音乐经典及经典化问题有重要的启发意义。

就“经典”的定义来说,意大利作家卡尔维诺在《为什么读经典》中提出,经典就是“那些你经常听人家说‘我正在重读……’而不是‘我正在读……’的作品”。

[1]同理,音乐经典也正是那些历经时间考验,被一代代爱乐者反复聆听和诠释,从而彰显出持久生命力的作品。

在西方音乐领域,与“经典”类似的表述还有“保留曲目”( repertoire,最常用)、“音乐杰作”(masterpiece)、“博物馆作品”(museum piece)[2]等称谓,基本只限于“艺术音乐”或“严肃音乐”的范畴。

自巴赫、亨德尔两位巴洛克晚期的音乐大师开始,经维也纳古典乐派至19世纪多位浪漫主义“天才”的杰作,共同构成了西方音乐经典曲库的主体部分。

与文学和视觉艺术经典一样,音乐作品经典地位的确认也不是自然天成的,而是经历了或长或短的“经典化”过程,像巴赫的《马太受难乐》(1727)就为之等候了上百年的时间。

音乐经典在19世纪中叶之后逐步占据音乐厅,将音乐厅转变为主要上演保留曲目的“音乐博物馆”。

与艺术博物馆相似,音乐厅背后所遵循的也是“审美自律性”(aesthetic autonomy)的原则,“即艺术音乐应该以自足的权利供聆听鉴赏,而不是在一个占据支配地位的非音乐过程中服务于某种功能。

”[3]“音乐博物馆”的长期存在,对整个音乐世界产生深远影响。

它将不符合其审美标准的低劣之作、民间音乐、流行音乐、实验音乐排斥在外,又通过一系列谨而慎之的遴选过程,将更早(如文艺复兴时期)或更晚(如20世纪)的经典作品收纳其中,斯特拉文斯基的《春之祭》(1913)就是少数被音乐厅“收藏”的现代音乐经典之一。

原始的粗野之音——浅析斯特拉文斯基的作品《春之祭》

申明鹤

【期刊名称】《海外文摘·学术》

【年(卷),期】2017(000)015

【摘要】斯特拉文斯基的作品《春之祭》,不管是不协和音、音色应用还是节奏方面,都彻底颠覆了传统音乐语言。

所使用的强大管乐组奏出的不协和弦,因定位准确、音场宽阔、声部关系清晰等,使得《春之祭》发出的音响不仅仅是粗犷这么简单,简

直变成了粗野,带给人们前所未有的听觉冲击。

【总页数】2页(P7-8)

【作者】申明鹤

【作者单位】[1]广东省东莞市文化馆,广东东莞523000;[2]东莞音乐家协会

【正文语种】中文

【中图分类】J722

【相关文献】

1.浅析斯特拉文斯基《春之祭》之艺术特征 [J], 刘星系

2.斯特拉文斯基《春之祭》创作思维与毕加索“分析立体主义”绘画之联系 [J],

刘健

3.论斯特拉文斯基《春之祭》音乐的原始性因素 [J], 吴建华

4.《再谈〈春之祭〉——斯特拉文斯基的分层观、节拍的心理特征和非洲复合节奏》导读 [J], 郭新

5.斯特拉文斯基《春之祭》中的"可听性"与"可视性" [J], 樊瑞

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

作者: 奥利弗·梅西安[法];张惠玲(译);洪丁(译)

出版物刊名: 中央音乐学院学报

页码: 115-134页

年卷期: 2012年 第4期

主题词: 斯特拉文斯基;《春之祭》;《最后的审判》;《莱茵的黄金》;米开朗基罗;赫拉克勒斯;《创世纪》;人物画像

摘要:舞者通过夸张、极端的动作召唤祖先。

祖先们漫长而神秘的仪式,净化了大地,使之在随后献祭被选中的少女及其献祭的舞蹈后焕发出春日的生机。

这些极度紧张的运动总使我想到米开朗基罗那些巨大的人物画像(西斯廷教堂穹顶壁画《最后的审判》),安东尼·布代勒雕塑的赫拉克勒斯(《带弓的男人》),《创世纪》及古老传说中的巨人(瓦格纳也在《莱茵的黄金》中提及他们),还有——(为什么不提及呢?)——那些史前的巨兽。

斯特拉文斯基《春之祭》赏析-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1斯特拉文斯基《春之祭》赏析十九世纪末、二十世纪初,西方涌现出许多着名的音乐家和众多的音乐流派,美籍俄国作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基(Igor Stravinsky,1882-1971)无疑是其中最有影响力,同时也是最富创新精神的音乐家之一。

斯特拉文斯基的一生共创作了一百多部、各种各样体裁的作品,上个世纪没有哪个作曲家的音乐风格能像斯特拉文斯基那样多变,涉猎范围那样广泛,《俄狄普斯王》典雅华丽、《乐章》优美简洁、《春之祭》狂野奔放、《敦巴顿橡树园协奏曲》幽默风趣、《C 大调交响曲》明媚洗练等等不胜枚举,而且更难能可贵的时,不管哪种风格流派,他都获得了巨大的成就。

他娴熟运用各种音乐风格,从多神教古风到古希腊神话,从欧洲十七、十八世纪音乐到俄罗斯音乐,从中世纪法国音乐到现代美国音乐,从爵士乐到弥撒曲,从交响乐到马戏团波尔卡无不囊括。

他的作品体现了二十世纪上半叶西方主要音乐流派的特征。

斯特拉文斯基作为新古典主义风格的代表性人物,对同时代和后来的许多作曲家都产生了很大影响,有力地推动了现代音乐的发展。

《春之祭》是斯特拉文斯基创作初期的第三部作品,创作于1913年,是一部蔚为大观的芭蕾舞剧,也是他的代表性作品之一,曾被英国古典音乐杂志《Classical CD Magazine》评选为对西方音乐历史影响最大的50部作品之首。

斯特拉文斯基努力在音乐中表现人与自然的不可调和性。

在他的音乐中一方面是原始人对大地的恐惧与崇拜,另一方面是对大地回春、万象更新的陶醉和狂喜。

《春之祭》从仪式的感觉上讲也是个神话。

它源于斯特拉文斯基关于古老的斯拉夫仪式的梦想。

他看到了被智慧老人们环绕着的年轻女子为了唤醒春天而一直跳舞到死。

斯特拉文斯基把这个梦想向一个画家、考古学家Nichdes Roenzh 进行了描述,Roenzh和斯特拉文斯基开始以他的梦为基础构想这部芭蕾舞剧。

第19卷第2期 宁波教育学院学报 Voi.19 No.2 2017 年 4 月JOURNAL OF NINGBO INSTITUTE OF EDUCATION Apr.2017皮娜•鲍希舞蹈作品《春之祭》分析勒辞辞(宁波教育学院学前教育学院,浙江宁波315010)摘要:尼金斯基创作的舞蹈《春之祭》,音乐结构非常复杂,而且还具有比较强烈的情感冲突,正是因为这样,使尼 金斯基的舞蹈创作形式在社会中广为流传,被很多舞蹈家再一次演绎,皮娜•鲍希就是其中一个突出的人物。

关键词:皮娜•鲍希;舞蹈作品;《春之祭》;分析中图分类号:J705 文献标识码:A文章编号=1009-2560(2017)02-0043-03在20世纪初,尼金斯基与斯特拉文斯基一起合作了著名的芭蕾舞作品《春之祭》,随后《春之祭》被众多的舞蹈家重新演绎,到目前为止,大概已经有一百多个版本的《春之祭》在世面上流传。

在这么 多的版本中,皮娜•鲍希的《春之祭》可以称之为最好的作品,得到了观众和专业人士的一致好评。

皮 娜•鲍希之所以能够改编出这么成功的作品,主要是因为动作的编排和斯特拉文斯基的音乐密切的结 合在了一起,对音乐中重复的旋律和静止的音符认识的非常深刻,并创作了与之相适应的芭蕾舞动 作。

本文以皮娜•鲍希的芭蕾舞为重点,对其作品以及《春之祭》进行了深入的分析。

_、皮娜•鲍希及其舞蹈作品皮娜•鲍希是一名非常著名的舞蹈家,出生于德国索林根,在小时候初次踏入芭蕾舞团时,被芭蕾 舞老师称赞道“这个女孩真是个蛇人啊”。

她的舞蹈天赋也是在此刻被发掘。

1960年,皮娜•鲍希以非常 优异的成绩在德国著名的现代舞学校毕业,并获得了硕士学位,被派到美国舞校学习,回国之后在大 学舞蹈系担任教师。

1967年她的第一个舞蹈作品《碎片》出现在世人的眼中,1969年,作品《在时光的 风中》获得了“科伦作品编导奖”,1973年,皮娜•鲍希担任了乌帕塔尔歌剧院芭蕾舞团的团长,将其改 名为乌帕塔尔舞蹈剧团,之后相继推出了大量的舞蹈作品,如《两条领带》《我带你到转角处》《弗里兹》《慢板》《春之祭》《七种死罪》《与我共舞》《蓝胡子》《他牵着我的手》以及《贞洁传说》等。

斯特拉文斯基《春之祭》的艺术特点探究摘要斯特拉文斯基是20世纪颇具影响的作曲家之一,也是西方现代音乐的主要代表人物之一。

他创作的芭蕾舞剧《春之祭》震惊了整个乐坛,这部作品成为了20世纪现代音乐作品的一个典范,拉开了20世纪现代音乐的序幕。

这部作品由于其彻底的反传统性,表现了与以往的芭蕾舞剧完全不同的风格。

作品从舞台布景到演员服饰,从舞蹈到音乐都是以一种前所未有的形式出现的。

音乐中配着刺耳的音响、粗犷的节奏和不协和的和弦,形成了独特的艺术特点。

本文通过对这部作品的分析探究其艺术特点形成的规律。

关键词:斯特拉文斯基《春之祭》艺术特点和声节奏中图分类号:j70 文献标识码:a斯特拉文斯基(stravinsky,1882-1971年)是20世纪现代音乐的传奇人物,他生活经历复杂,创作风格多变。

由于政治上的原因,他长期脱离祖国,生活在国外,一生中变换过三个国籍:原籍俄国,42岁时入法国籍,63岁改入美国籍。

变换过多种创作风格,革新过原始主义、新古典主义和序列主义三个不同的音乐流派。

斯特拉文斯基1882年生于俄国,自小喜欢音乐,9岁开始学习钢琴,中学毕业后遵从父母之意,进入圣彼得堡大学学习法律,在此期间自学作曲知识。

20岁时一次偶然的机会开始随俄罗斯民族乐派著名作曲家里姆斯基·科萨科夫学习作曲和配器,从此开始他一生充满传奇色彩的音乐创作生涯。

1971年,89岁的斯特拉文斯基在纽约逝世。

一《春之祭》的创作历程斯特拉文斯基是20世纪最有影响的作曲家之一,也是西方现代音乐的主要代表人物之一。

他创作的作品以舞剧音乐和器乐作品为主,其中最有影响和具代表性的1913年创作的芭蕾舞剧《春之祭》,这部作品以表现原始人荒蛮的纯朴之美震惊了整个乐坛,拉开了现代音乐的序幕。

1909年,斯特拉文斯基的管弦乐《焰火》在圣彼得堡演出,受到了俄国舞剧团经理兼舞剧编导季贾列夫的赏识。

季贾列夫是20世纪舞蹈界的一位先锋派的人物,他编导的舞蹈中有许多的新意识和新观念,他与斯特拉文斯基共合作了三部芭蕾舞剧:第一部《火鸟》(1910年),这部舞剧一经季贾列夫芭蕾舞团公演,立刻引起轰动。

皮娜鲍希舞蹈作品《春之祭》分析

鞠婷婷

【期刊名称】《宁波教育学院学报》

【年(卷),期】2017(019)002

【摘要】尼金斯基创作的舞蹈《春之祭》,音乐结构非常复杂,而且还具有比较强烈的情感冲突,正是因为这样,使尼金斯基的舞蹈创作形式在社会中广为流传,被很多舞蹈家再一次演绎,皮娜·鲍希就是其中一个突出的人物.

【总页数】3页(P43-45)

【作者】鞠婷婷

【作者单位】宁波教育学院学前教育学院,浙江宁波315010

【正文语种】中文

【中图分类】J705

【相关文献】

1.皮娜鲍什挖掘特色资源,加强产品创新 [J], 百晓生;

2.皮娜戏剧研究之一——从《皮娜》看皮娜 [J], 鲁丹

3.浅析皮娜·鲍什的"创作经验"对大学生现代舞编创者的启示 [J], 钟雪可

4.皮娜·鲍什“舞蹈剧场”身体语言性的产生 [J], 曾瑜

5.谈舞蹈剧场的艺术特点——以皮娜·鲍什为例 [J], 龚兴兴

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

皮娜鲍希舞蹈作品《春之祭》分析鞠婷婷【摘要】尼金斯基创作的舞蹈《春之祭》,音乐结构非常复杂,而且还具有比较强烈的情感冲突,正是因为这样,使尼金斯基的舞蹈创作形式在社会中广为流传,被很多舞蹈家再一次演绎,皮娜·鲍希就是其中一个突出的人物.【期刊名称】《宁波教育学院学报》【年(卷),期】2017(019)002【总页数】3页(P43-45)【关键词】皮娜·鲍希;舞蹈作品;《春之祭》;分析【作者】鞠婷婷【作者单位】宁波教育学院学前教育学院,浙江宁波315010【正文语种】中文【中图分类】J705在20世纪初,尼金斯基与斯特拉文斯基一起合作了著名的芭蕾舞作品《春之祭》,随后《春之祭》被众多的舞蹈家重新演绎,到目前为止,大概已经有一百多个版本的《春之祭》在世面上流传。

在这么多的版本中,皮娜·鲍希的《春之祭》可以称之为最好的作品,得到了观众和专业人士的一致好评。

皮娜·鲍希之所以能够改编出这么成功的作品,主要是因为动作的编排和斯特拉文斯基的音乐密切的结合在了一起,对音乐中重复的旋律和静止的音符认识的非常深刻,并创作了与之相适应的芭蕾舞动作。

本文以皮娜·鲍希的芭蕾舞为重点,对其作品以及《春之祭》进行了深入的分析。

皮娜·鲍希是一名非常著名的舞蹈家,出生于德国索林根,在小时候初次踏入芭蕾舞团时,被芭蕾舞老师称赞道“这个女孩真是个蛇人啊”。

她的舞蹈天赋也是在此刻被发掘。

1960年,皮娜·鲍希以非常优异的成绩在德国著名的现代舞学校毕业,并获得了硕士学位,被派到美国舞校学习,回国之后在大学舞蹈系担任教师。

1967年她的第一个舞蹈作品《碎片》出现在世人的眼中,1969年,作品《在时光的风中》获得了“科伦作品编导奖”,1973年,皮娜·鲍希担任了乌帕塔尔歌剧院芭蕾舞团的团长,将其改名为乌帕塔尔舞蹈剧团,之后相继推出了大量的舞蹈作品,如《两条领带》《我带你到转角处》《弗里兹》《慢板》《春之祭》《七种死罪》《与我共舞》《蓝胡子》《他牵着我的手》以及《贞洁传说》等。

斯特拉文斯基《春之祭》赏析.doc斯特拉文斯基的《春之祭》是一部以俄罗斯古老习俗中的古代仪式为灵感创作的音乐作品。

该作品在音乐上革命性地突破了西方传统音乐的束缚,开创了一种崭新的音乐体系。

本文将从曲式结构、音乐特色、演出情况三个方面对该作品进行赏析。

一、曲式结构《春之祭》共分为4个部分,分别是“较慢的序曲”、“降神”、“上神”和“献神”。

节奏逐渐加快,音量逐渐增大,最后达到高潮,整个过程就像是一场神秘祭礼。

曲中的各个部分互相衔接,节奏和旋律的转变也相互呼应,构成了一个高度精细与复杂的音乐世界。

二、音乐特色《春之祭》的音乐特色体现在两个方面:一是采用了大量的民族性的音乐元素,二是突破了传统的音乐结构。

作品中采用了俄罗斯古老习俗中的许多元素,如乐器选择上采用了包括三角铁、锣、铃鼓、长笛等在内的俄式乐器,音乐的旋律和节奏也借鉴了俄罗斯民间音乐的特点。

同时,在曲中还加入了许多音效元素,如鸟鸣、膜片和贝壳之类的噪音,使作品的音响系统更加有趣、充满活力。

此外,斯特拉文斯基在作曲中完全打破了传统的音乐结构,使得作品展现出自由流动的旋律和声音。

作曲家将各个乐器的独奏、合奏、混音相结合,创造出了一种带有动感与放松的音乐状态。

这种音乐风格汲取了许多当时先锋音乐的特点,后来也对后代音乐家产生了很大的影响。

三、演出情况《春之祭》初演时引起了轰动,许多人制止了演出。

因为作品中的音响效果太过刺耳。

然而很快,人们就意识到作品的独特魅力与艺术价值,开始接受、欣赏这部音乐作品。

自那时起,该作品已成为20世纪音乐的一部里程碑式的作品,被广泛地演出、传播。

总之,斯特拉文斯基的《春之祭》做到了把民族性和现代性结合起来,充分展现了作曲家丰富创意与超前思维的才华。

它的作曲风格奠定了现代音乐的基础,是近代国际音乐大师之一。

春之祭亚瑟•米勒我一直想不明白为什么我们会开辟一个菜园。

也不明白为什么三十六年前买自己的第一所房子时,什么都还没做就开始挖土准备种菜。

你会想买胡萝卜和甜菜多简单和容易啊,为什么要自己种呢?而且特别是我们自己种的那些薯类跟从商店里买的没什么区别。

做这些都是因为人类的本能,通过劳作来使自己相信那些不现实的事儿。

另外,我并不是特别爱吃蔬菜。

我更爱吃像热狗那样油腻多汁的食物。

现在,若是可以在窗外种热狗的话,你会不假思索的给自己找借口来种它。

虽然我无法否认当四月到来的时候,我会走出房门,查看栅栏,凝视那块可怜的土地,用我理智的力量下定决心不要再种东西了。

但当我早晨醒来,会闻到从窗口飘进的似乎来自地心的泥土香味,这是不可避免的。

太阳好像很繁忙,突然,会有一束特别的深黄色的光照在地毯上。

鸟儿们也开始叽叽喳喳的高声叫着,想我所想—虫子们正在膨松的土地里爬行,它们很美味呢。

让我重拾那块土地的原因不仅仅是乐趣,真的很矛盾。

每年的问题都一样—我们应该用什么方法呢?过去几年我们用的是三十六英寸宽的黑色塑料薄膜来隔行遮盖,效果很好,它使得天气干燥时土壤湿润,还不长杂草。

但黑色的塑料看起来太工业化,一点儿没情调,我逐渐改用干草来覆盖。

我们割了很多干草,干草腐烂后确实能改善土壤成分。

此外,它看起很可爱,看菜地的时候还能一览无遗。

开辟菜园会使你明白锄地得有粗有细,这个小星球的地表很容易被毁坏。

在五十乘七十英尺的土地上,肯定有十来种不同类型的土壤。

西红柿在这块土壤不长,在另一块土壤却长得很好,其他作物也一样。

我想如果给土壤施肥,可能这些区别就不那么明显了。

但是我只用很少的化肥,洒在成排的种子旁边,而不是给整块土施肥。

我也不确定为什么我这样做,我不是为了节约肥料,也不是不愿意帮种子助长。

我觉得园艺之所以吸引人,是因为他们中至少有一定数量的人,不是神经有问题就是精神有问题。

无论生活看起来多么无趣无助,你总能在花园里找到希望,还能找到事情做。

斯特拉文斯基把他的第三部芭蕾音乐作品称为“神圣的春天”。

这个1913年5月29日俄罗斯芭蕾舞团首演时的名字是作品写完后。

它成了俄罗斯以外的标准标题,英文标题The Rite of Spring就是从这个名字转译而来的。

1921年,佳吉列夫剧团为纪念战后复兴在伦敦上演了《春之祭》,

斯特拉文斯基1910年构思这部作品。

从1911年9月到1913年3月间实际投入创作。

首演时一片骚乱,演出以失败告终(实际上,激怒观众的更多是尼金斯基令人反感的编舞,而不是音乐)。

这次演出后,1914年,刚刚过完32岁的生日的斯特拉文斯基迎来了职业生涯的巨大成功(他晚年回忆起这段经历时说:‘很少有作曲家曾享有过这种成功’)。

在此后漫长的生活中,斯特拉文斯基提到这部作品时一直在撒谎。

1920年,他对一个采访者说,这部作品最初被构思成一部没有情节的纯粹器乐作品。

1931年,他告诉第一部权威传记的作者,在整部作品的总谱中只有开始时巴松管吹奏的旋律引用了民歌。

1959年,通过音乐和文学助手Robert Craft,他再次强调,这部作品完全不存在传统因素,而仅仅是他直觉的产物。

“我听到了,就把听到的东西写下来。

”他声称,“我只是《春之祭》流淌而过的一个容器而已。

”这些表白和名言已经逐渐成为20世纪音乐持久的神话。

事实上,这部芭蕾舞剧的脚本细致入微、在民族志方面精确无误地(除了高潮时用人献祭的那一段以外)描写了“俄罗斯异教的场面”——正如芭蕾舞剧经常被隐瞒的副标题表明的那样。

斯特拉文斯基之所以说谎并不仅仅是因为记忆力糟糕,但也不仅仅是无聊和玩世不恭。

在革命和布尔什维克政变之后,斯特拉文斯基想同俄罗斯断绝关系,他不但狂热地期盼融入西方音乐主流,而且还希望成为一名领军人物。

他热中远离与生俱来的褊狭的传统,接受一种雄心勃勃的世界性意识形态。

所以他强调自己的音乐都是“纯粹的”、抽象的、(新)古典主义的,并未将灵感局限于任何特定的时间和地域。

关于春之祭的传说将《春之祭》看成是同“过去”的强烈脱节,而其实,它也是对于两种“过去”的最大的颂扬,主题表现的久远的过去和其风

格体现的更近一些的过去。

在1905年革命和1917年革命之间短短的一段时间里,重建或想象性地重新创造古代异教在俄罗斯的诗人和艺术家中是一种时尚。

“我们内心中,”1908年,亚历山大·勃洛克写道,“地震仪的指针剧烈地抽动。

”所有敏感的心灵都蒙上了一层阴影,“大灾难到来的残酷感”带来了一种意识——文化已走向绝境,个人绝望地被断为碎片、孤立无援——后来的诗人会称之为感性的分裂。

勃洛克在文雅的知识分子文化矫饰的、无根的、物质主义的、理性主义的,因而必然毁灭——和民间“质朴的自然之间划下一条重重的分界线。

现代人的悲剧在于他与大地隔绝。

艺术家的责任是弃绝“文化”并成为“质朴的人”他“看到梦并创造传说,无法同大地相分离。

”为了重新获得这种救赎性的整一,一个人就必须模仿艺术和农民的态度,因为农民仍然——完全无意识地——实践着大地的古老宗教。

“在我们的村子里,少女表演‘ [宗教仪式的舞蹈],做游戏娱乐、唱着自己的歌:她们设下隐晦的谜,解释梦,为故去的人们哭泣。

宗教仪式、歌、符咒,一切使人们接近自然,使他们理解自然的夜语,模仿它的运动。

”勃洛克或许已经将《春之祭》描绘出来了。

Roerich的“假日”和斯特拉文斯基的“牺牲”已经各自构成了《春之祭》的整个第一部分和第二部分。

在古老的斯拉夫农民宗教中,神统治的阶段介于两个假日:——解冻的节日(在基督教日历中复活节后的第7个星期二,这一天要上演占卜仪式、丰产仪式和死亡纪念仪式)——仲夏节(相当于圣约翰节,这一天要供奉动物作牺牲,年轻人跳着舞在火中穿来穿去并上演结婚[抢新娘]仪式)——之间。

Roerich在一本中世

《春之祭》的剧本在1910年夏天开始筹划,它包括以下几个部分,这些标题可以在斯特拉文斯基和Roerich的通信及在完成了《彼德鲁什卡》一年后所记的素材笔记中见到,他在一位民间艺术慷慨的赞助人Maria Tenisheva公主的庄园中咨询了Roerich之后才定下来,所以Maria Tenisheva公主可以被称作春之

祭的教母:

(第一部分)引子:管乐1、用魔杖占卜(2、仪式的舞蹈3、“市民们”的游戏4、“他们就要到来,他们带来了他” 5、“劫持的游戏”6、大地的舞蹈

(第二部分)7、仪式的舞蹈,秘密的游戏8、赞美——狂野的舞蹈[亚马孙战士] 9、老人的行动(10、神圣的舞蹈和最后的脚本比较一下会发现一些细微的改变。

有两个地方值得一提。

在第9段的前面加了名为“祖先的召唤”)的一小段。

这段参考了Roerich最著名的一幅画“人类的祖先”,这幅画表现了身披熊皮的萨满,Roerich根据这幅画设计了芭蕾的服装。

最重要的变化是把第5段“劫持的游戏”由第一部分最后一段舞蹈之前,移到了第1段舞蹈之后。

这说明斯特拉文斯基愿意牺牲民族志的真实性来满足艺术效果的要求。

第5段舞蹈是斯特拉文斯基从1910年夏天开始创作的,它生动地说明了早期作曲家对民族志真实性的重视。

它以两首民歌为基础,这两首歌都是古老的Kupala仪式的化身。

第1首选自里姆斯基-科萨科夫1877年的民歌选(斯特拉文斯基的前两部舞剧都曾从这部选集中开发素材),是一首仪式舞蹈歌曲()。

歌词描述了抢夺花束的游戏(相当于新娘),这种原始活动恰好也是芭蕾舞中这段音乐伴奏下的场景。

第2首,舞蹈的中段的音乐源自于此,是一首“Ivanovskaya”——在圣约翰节上唱的歌曲——斯特拉文斯基,可能在Roerich的建议下从帝国地理学会出版的一本民歌集中找到了它。

它的歌词也恰与场景切合:“哦,我跑呀跑,追着新娘”但是接下来,在勾勒出这个舞蹈之后,斯特拉文斯基和彼德鲁什卡一样偏离了方向,而且(正如我们看到的)毫不犹豫地将这一段插入了他的新作中——正如在第一场的结尾木偶表演的俄罗斯舞蹈一样,引用的民歌不再和场景有丝毫的关系,艺术上的考虑又一次超过了学术的恰当性——但那又怎样呢?斯特拉文斯基是一位音乐家,不是学者,他的学术探求只是为他“创造力之泵”注入动力而已。

但斯特拉文斯基对民歌的运用和他的老师大相径庭。

里姆斯基-科萨科夫“民族主义”的一代在民俗中寻找主题,充满自豪地展现借用来的民间素材。

斯特拉文斯基则遵循后来的一代艺术家,“新民族主义”的一代,他们在民俗中寻找的不是主题内容,而是风格的革新。

据此,斯特拉文斯基经常将他借用来的旋律进行过分的转化,形成一些最为激进的音乐结构。

在大多数情况下,如不认真研究斯特拉文斯基的草稿,就不可能知道他究竟引用了什么民歌素材(也从未有任何研究辨认出了所有的材料。

)但在新的音乐织体中,民歌主题越多被掩盖,它们越不容易被看出来,它们的风格影响就越普遍、越具有决定性。

远非后来斯特拉文斯基所云:这部作品纯粹是一部直觉的、抽象的音乐,其实,再没有比《春之祭》在形式和态度上更加彻底俄罗斯化的了。

恰恰是最为传统的因素导致了技术上的创新性(特别是在旋律方面),征服并影响了西方的音乐家。

可以说芭蕾舞的和声观念也是如此,他从里姆斯基-科萨科夫的做法(这种做法源自李斯特)改编而来。

尽管源于确定的方法,但斯特拉文斯基最大限度地运用它,使其适应于原始的stikhiya

观念,而

这种观念在所有的地方都令“文明的”音乐家瞠目结舌(即便德彪西也是如此)。

出奇不和谐,加上形式旋律(modal melodies)和极端简化的形式手法(更不用说配器),芭蕾音乐听上去难以抵御的震撼力和似乎对所有欧洲传统的拒斥,使春之祭成了一种现代的传奇。

但在这种革命的表层之下,有一种对纯朴的传统的超乎寻常的结合。

正是这一点使斯特拉文斯基的杰作获得惊人的文化上的真实,使它得以超越任何传奇,在它一开始似乎要颠覆的传统中获得了经典的地位。

附:春之祭

第一部分:大地的崇拜1. 引子2. 春天的征兆3. 劫持的游戏4. 春天的轮舞5. 对抗部落的游戏6. 圣者登场7. 大地的崇拜(圣者) -大地之舞

第二部分:献祭8. 引子9. 少年神秘的环舞10. 赞美被选中者11. 召唤祖先12. 祖先的仪式13. 献祭的舞蹈。