奈瑟菌属详细介绍及防治原则

- 格式:doc

- 大小:45.61 KB

- 文档页数:4

第三节奈瑟菌属(Neisseria)致病菌脑膜炎奈瑟菌(N. meningitides) 淋病奈瑟菌(N. gonorrhoeae)一、脑膜炎奈瑟菌(N. meningitides)(一)生物学性状形态与染色肾形,G-双球菌,有荚膜,菌毛培养特性专性需氧,培养基:巧克力培养基,5%CO2 菌落:光滑,透明,不溶血1.抵抗力对干燥,热力,消毒剂均敏感(二)致病性致病物质荚膜:菌毛:内毒素:主要致病物质1.所致疾病流脑,人是其唯一易感宿主三种临床类型:普通型,爆发型,慢性败血病型(三)免疫性:以体液免疫为主(四)微生物学检查法标本采集涂片染色镜检分离培养与鉴定快速诊断法(五)防治原则流脑荚膜多糖疫苗,治疗首选青霉素G:1云南大学药学院(昆明650091);2云南沃森生物技术有限公司(昆明6501l8 为制备四价脑膜炎球菌疫苗的需要2005A群脑膜炎球菌多糖结合物的免疫原性研究上海生物制品研究所朱为2002脑膜炎奈瑟菌(Neisseria meningitides)感染是细菌性脑膜炎的常见病因,按荚膜多糖可将其分成12个血清群,其中A、B 和C 群感染占所有感染者的90%。

全球由脑膜炎球菌引起的脑膜炎发病率在30-50万,病死率约10%,有相当一部分儿童因脑膜炎球菌严重感染而发生致聋等永久后遗症。

在我国,A群脑膜炎球菌是主要致病菌群,95%的病例由A群引起。

80 年代以来,我国进行了A群脑膜炎球菌荚膜多糖疫苗的大面积接种,有效地控制了发病率。

该荚膜多糖是N-乙酰-3-O-乙酰甘露糖胺磷酸盐的线形共聚物,属T细胞非依赖性(TI)抗原,具有中等免疫原性和年龄相关的保护力,不能诱导免疫记忆。

现已证实它对2岁以上儿童和成人在短期内有效,但随时间延续保护力下降,尤其在幼龄儿童中。

因此有必要改进现有疫苗,提高其对各年龄组(包括婴儿)的免疫效果。

近期的研究集中在开发多糖结合疫苗,即将多糖共价结合到蛋白质上,使其转化为T细胞依赖性(TD)抗原,以增强免疫原性和诱导免疫记忆。

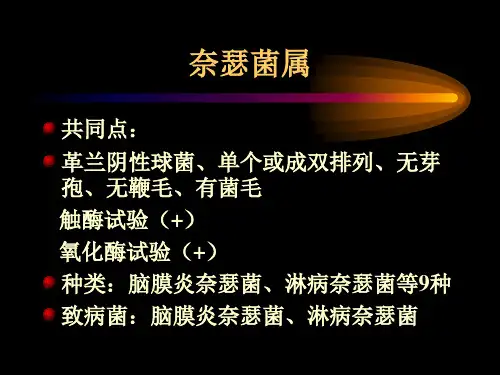

奈瑟菌属奈瑟菌属(Neisseria )是一群革兰染色阴性双球菌,是如变形菌类的一属无芽抱,无鞭毛,有菌毛,专性需氧,氧化酶阳性。

奈瑟菌呈球形,成对排列,形似咖啡豆的革兰阳性球菌,通常位于中性粒细胞内,而在慢性淋病时常位于细胞外,新分离株有英瞭口菌毛。

此菌属包括脑膜炎奈瑟菌(N. meningitidis )、淋病奈瑟菌(N. gonorrhoeae )、干燥奈瑟菌(N. sicca )、微黄奈瑟菌(N. subflava )、浅黄奈瑟菌(N. flavescens )、粘液奈瑟菌(N. mucosa )等。

其中能引起人体发病的只有脑膜炎奈瑟菌和淋病奈瑟菌。

典型的标本涂片,镜下在中性粒细胞内可见到成双排列的脑膜炎奈瑟菌或淋球菌。

其他奈瑟菌多为人体呼吸道中寄生的正常菌群。

镜下观察时多存在于细胞外。

奈瑟菌属细菌常可发酵多种糖类,产酸不产气。

糖发酵试验可用于鉴别此属细菌。

脑膜炎奈瑟菌与淋病奈瑟菌遗传性上十分接近,DNA序列存在70%的同源性。

主要不同点表现为:① 脑膜炎球菌有多糖成分的荚膜,淋球菌分离初期有英膜;②脑膜炎球菌菌体内很少有质粒,淋球菌可携带几种质粒;③脑膜炎球菌存在于呼吸道,引起脑膜炎,淋球菌引起泌尿生殖系统疾病。

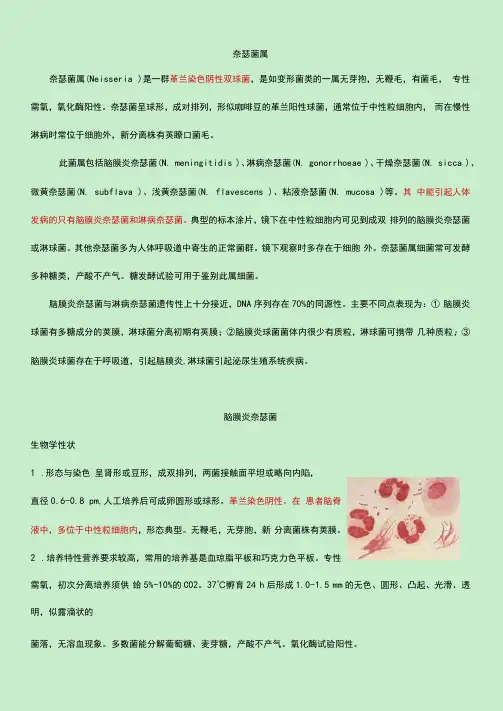

脑膜炎奈瑟菌生物学性状1.形态与染色呈肾形或豆形,成双排列,两菌接触面平坦或略向内陷,直径0.6-0.8 pm,人工培养后可成卵圆形或球形。

革兰染色阴性。

在患者脑脊液中,多位于中性粒细胞内,形态典型。

无鞭毛,无芽胞,新分离菌株有荚膜。

2.培养特性营养要求较高,常用的培养基是血琼脂平板和巧克力色平板。

专性需氧,初次分离培养须供给5%-10%的C02。

37℃孵育24 h后形成1.0-1.5 mm的无色、圆形、凸起、光滑、透明,似露滴状的菌落,无溶血现象。

多数菌能分解葡萄糖、麦芽糖,产酸不产气。

氧化酶试验阳性。

3.抗原构造⑴英膜多糖抗原有群特异性,根据荚膜多糖抗原可将脑膜炎球菌分为12个血清群,对人类有致病作用的主要是A、B、c群,在我国以A群为主。

奈瑟菌属送检原则

奈瑟菌属(Nocardia)是一类革兰氏阳性的细菌,广泛存在于

自然环境中,包括土壤和水中。

奈瑟菌属细菌可以引起人和动物的感染,尤其在免疫系统受损的个体中更容易引发疾病。

当临床怀疑病患患有奈瑟菌感染时,可考虑进行送检以确诊和确定适当的治疗方案。

以下是奈瑟菌属送检的一般原则和建议:

1. 根据临床症状和病史选择适当的标本:奈瑟菌感染可以影响不同部位,如肺部、皮肤、软组织和中枢神经系统等。

根据患者的症状和临床表现,选择适当的标本进行送检。

例如,对于肺部感染,可选择痰液或支气管肺泡灌洗液样本;对于皮肤感染,可选择皮肤刮片或分泌物样本等。

2. 采集标本时注意无菌操作:为了确保送检标本的准确性和可靠性,采集标本时应遵循无菌操作的原则,使用无菌容器和工具。

同时,应严格遵守个人防护措施,避免交叉感染。

3. 使用适当的培养基:奈瑟菌属细菌的培养需要使用特定的培养基,如L-J培养基或Thayer-Martin培养基。

这些培养基可

以提供适合奈瑟菌生长和繁殖的条件。

4. 进行适当的培养时间:奈瑟菌的生长速度较慢,通常需要培养约7-14天才能获得可靠的结果。

因此,在进行送检时,需

要进行足够长的培养时间以确保细菌的生长。

5. 进行药敏试验:奈瑟菌感染的治疗通常需要使用抗生素进行

长期治疗。

因此,在送检时还可以进行药敏试验,以确定对哪些抗生素敏感,从而指导临床治疗的选择。

总之,奈瑟菌属的送检原则包括选择适当的标本、采集标本时注意无菌操作、使用适当的培养基进行培养、进行足够长的培养时间以及进行药敏试验。

这些原则可以帮助确诊和指导奈瑟菌感染的治疗。

奈瑟菌属Neisseria一、脑膜炎耐瑟菌一生物学特性1.形态染色G-,肾形或豆形成双排列,凹面相对,直径~,有荚膜、菌毛,无芽胞、鞭毛。

常见位于中性粒细胞内。

2.培养与生化:营养高,常用巧克力平板、血平板,需氧,5%CO2生长好。

菌落圆形、扁平、光滑、半透明、湿润,如露滴。

不溶血。

分解葡萄糖和麦芽糖产酸不产气。

氧化酶和触酶阳性。

3.抗原:荚膜多糖分为A、B、C、D、X、Y、Z、29E、W135、H、I、K、L等13个血清群。

我国A群为主。

还有外膜蛋白、脂多糖、核蛋白抗原。

4.抵抗力:较弱,产生自溶酶,黄胺药、青霉素敏感。

二致病性和免疫性1.致病物质荚膜、菌毛、内毒素,内毒素为主,致发热、损伤毛细血管出血。

2.疾病主要引起流脑,呼吸道传播,儿童多见。

表现全身中毒症状、中枢症状(脑膜刺激症)、皮肤出血点等。

3.免疫性病后获得一定免疫力,分泌型抗体,中和抗体。

三微生物学检查1.标本:脑脊液、血液。

2.方法1直接镜检:脑脊液沉渣、淤血点血液涂片染色,中性粒细胞内见G-双球菌,可初诊。

2分离培养与鉴定:菌落特征;①多价诊断血清鉴定;②氧化酶、触酶、生化。

3快速诊断(检测抗原)①对流免疫电泳②乳胶凝集③Sin杀死,青霉素敏感,易耐药。

二致病性和免疫性1.致病物质菌毛、外膜蛋白、内毒素。

2.疾人是唯一宿主。

淋病是泌尿生殖道化脓性炎症。

3.免疫性无天然抵抗力,病后免疫力不强。

三微生物学检查·1.标本:脓性分泌物2.方法1直接镜检:中性粒细胞内见G-双球菌,尤其急性期。

2分离培养与鉴定3快速诊断:核酸杂交或PCR技术;检测抗原。

四防治原则性病是社会问题。

性接触传播为主。

合理选择药物治疗,淋必治、菌必治等。

总结奈瑟菌属引言奈瑟菌属(Nessurea)是一类比较特殊的细菌属,也被称为奈瑟菌。

奈瑟菌属的菌株存在于不同的环境中,包括土壤、水体和植物根际等。

本文将对奈瑟菌属的分类、生物特性、重要性和应用潜力进行总结和探讨。

分类奈瑟菌属属于农杆菌科(Rhizobiaceae)下的奈瑟菌亚科(Nessureinae)。

根据其生物特性和遗传关系,奈瑟菌属下的菌株可以分为多个种(species)。

一些已知的奈瑟菌属的物种有奈瑟菌(Nessurea japonica)、奈瑟沼菌(Nessurea palustris)等。

生物特性奈瑟菌属中的细菌通常是革兰氏阴性的、非芽孢形成的杆状细胞。

它们具有一定的耐寒性和耐酸性,能够在低温和弱酸性条件下生存和繁殖。

奈瑟菌属细菌分泌一些特殊的代谢产物,如胞外多糖、挥发性有机物等,这些代谢产物对于细菌的生存和与它们的宿主(如植物)之间的相互作用具有重要的作用。

重要性奈瑟菌属细菌在自然界中具有重要的功能和作用。

首先,奈瑟菌属中的一些菌株能够与某些植物根系建立共生关系,形成根瘤,在根瘤中固氮。

这些固氮菌对于环境氮的循环和植物的生长发育起着重要的调控作用,尤其对于一些氮肥供应不足的土壤中的植物来说更为重要。

其次,奈瑟菌属中的菌株也可以生产抗生素等有益代谢产物。

这些代谢产物对于生态系统中其他微生物的竞争和生存具有抑制作用,从而维护了生态平衡。

另外,奈瑟菌属细菌还能够降解一些有害物质,如重金属和农药残留等,对于环境的污染修复有一定的潜力。

应用潜力基于奈瑟菌属细菌的生物特性和重要性,研究人员对其在农业、环保等领域的应用进行了深入研究。

首先,奈瑟菌属菌株的固氮能力使其成为植物生物肥料的潜在来源。

通过利用奈瑟菌属细菌固氮的特性,可以研发出新型的微生物肥料,减少对化学氮肥的依赖,降低土壤和水体的污染风险。

其次,奈瑟菌属菌株多样的代谢产物为其在抗生素和微生物农药等领域的应用提供了潜力。

在农业生产中,利用奈瑟菌属细菌生产的抗生素和农药,可以替代化学合成的农药,减少对环境和人体的有害影响。

奈瑟菌属

奈瑟菌属(Neisseria)是一群革兰染色阴性双球菌,是β-变形菌类的一属无芽孢,无鞭毛,有菌毛,专性需氧,氧化酶阳性。

奈瑟菌呈球形,成对排列,形似咖啡豆的革兰阴性球菌,通常位于中性粒细胞内,而在慢性淋病时常位于细胞外,新分离株有荚膜和菌毛。

此菌属包括脑膜炎奈瑟菌(N. meningitidis)、淋病奈瑟菌(N. gonorrhoeae)、干燥奈瑟菌(N. sicca)、微黄奈瑟菌(N. subflava)、浅黄奈瑟菌(N. flavescens)、粘液奈瑟菌(N. mucosa)等。

其中能引起人体发病的只有脑膜炎奈瑟菌和淋病奈瑟菌。

典型的标本涂片,镜下在中性粒细胞内可见到成双排列的脑膜炎奈瑟菌或淋球菌。

其他奈瑟菌多为人体呼吸道中寄生的正常菌群。

镜下观察时多存在于细胞外。

奈瑟菌属细菌常可发酵多种糖类,产酸不产气。

糖发酵试验可用于鉴别此属细菌。

脑膜炎奈瑟菌与淋病奈瑟菌遗传性上十分接近,DNA序列存在70%的同源性。

主要不同点表现为:①脑膜炎球菌有多糖成分的荚膜,淋球菌分离初期有荚膜;②脑膜炎球菌菌体内很少有质粒,淋球菌可携带几种质粒;③脑膜炎球菌存在于呼吸道,引起脑膜炎,淋球菌引起泌尿生殖系统疾病。

脑膜炎奈瑟菌

生物学性状

1.形态与染色呈肾形或豆形,成双排列,两菌接触面平坦或略向内陷,

直径0.6-0.8 μm。

人工培养后可成卵圆形或球形。

革兰染色阴性。

在

患者脑脊液中,多位于中性粒细胞内,形态典型。

无鞭毛,无芽胞,新

分离菌株有荚膜。

2.培养特性营养要求较高,常用的培养基是血琼脂平板和巧克力色平板。

专性需氧,初次分离培养须供给5%-10%的CO2。

37℃孵育24 h后形成1.0-1.5 mm的无色、圆形、凸起、光滑、透明,似露滴状的菌落,无溶血现象。

多数菌能分解葡萄糖、麦芽糖,产酸不产气。

氧化酶试验阳性。

3.抗原构造

(1)荚膜多糖抗原有群特异性,根据荚膜多糖抗原可将脑膜炎球菌分为12个血清群,对人类有致病作用的主要是A、B、c群,在我国以A群为主。

(2)外膜蛋白抗原有型特异性,根据此抗原各群又可分为若干型。

4.抵抗力较弱。

对干燥、热、冷、紫外线等均十分敏感。

在75 %乙醇、0.1%新洁尔灭和1%石炭酸中迅速杀灭。

对磺胺药、青霉素、链霉素等敏感。

[1]

致病性和免疫性

(1)致病物质主要有荚膜,菌毛和内毒素。

荚膜可抗吞噬细胞的吞噬作用,菌毛有助于细菌附着于细胞表面,利于进一步侵入。

内毒素是主要致病物质,由细菌自溶或裂解释放,可使小血管、毛细血管形成血栓引起出血,严重时造成DIC、中毒性休克。

2.所致疾病脑膜炎球菌是流脑的病原菌。

主要通过呼吸道飞沫传播,也可通过病人呼吸道分泌物污染的物品而感染。

潜伏期2~3天,长者可达10天。

病菌在鼻咽部繁殖后侵入血流,引起菌血症或败血症。

病人表现为恶寒、高烧、恶心、呕吐、皮肤或黏膜出现出血点或出血斑。

细菌通过血脑屏障到达脑脊膜,产生化脓性炎症。

病人表现为剧烈头痛、喷射状呕吐、颈项强直等脑膜刺激症状。

爆发型流脑起病急剧凶险,若不及时抢救,常于24小时内危及生命。

3.免疫性机体对脑膜炎球菌的免疫以体液免疫为主。

群特异性多糖抗体和型特异性蛋白抗体(IgM、IgG 和slgA)在补体存在下能杀伤脑膜炎球菌。

[1]

防治原则

预防脑膜炎球菌感染的关键是要尽快消除传染源、切断传播途径及提高人群免疫力。

我国1980年正式使用A群多糖菌苗,临床观察表明对学龄儿童和成人保护率可达90%。

但此种疫苗对2岁以下婴幼儿免疫原性差,其一是因为脑膜炎荚膜多糖抗原属于T细胞非依赖抗原,免疫效果与接种者年龄有明显的依赖关系;其二,多糖菌苗诱导机体产生的IgG抗体主要为IgG2亚类,出现较迟,一般到8~12岁才能上升至成人

水平。

因此,婴幼儿接种多糖菌苗后往往以产生短暂的IgM抗体为主。

国外采用A群和C群多糖与白喉毒素蛋白偶联的偶联菌苗接种8~10周龄的婴儿,证明这种偶联菌苗具有良好的免疫原性及安全性。

流脑的治疗首选药物为青霉素G,剂量要大。

对青霉素过敏者,可用氯霉素或红霉素。

淋病奈瑟菌

俗称淋球菌,是人类淋病的病原菌。

主要引起人类泌尿生殖系统粘膜的急性或慢性化脓性感染,是我国流行的发病率最高的性传播疾病。

1.形态与染色呈肾形或豆形,成双排列,两菌接触面平坦或略向内

陷,直径0.6-0.8 μm。

人工培养后可成卵圆形或球形。

革兰染色阴性。

在患者脑脊液中,多位于中性粒细胞内,形态典型。

无鞭毛,无芽胞,

新分离菌株有荚膜。

2.培养特性营养要求较高,常用的培养基是血琼脂平板和巧克力色平板。

专性需氧,初次分离培养须供给5%-10%的CO2。

37℃孵育24 h后形成1.0-1.5 mm的无色、圆形、凸起、光滑、透明,似露滴状的菌落,无溶血现象。

多数菌能分解葡萄糖、麦芽糖,产酸不产气。

氧化酶试验阳性。

3.抗原构造

(1)荚膜多糖抗原有群特异性,根据荚膜多糖抗原可将脑膜炎球菌分为12个血清群,对人类有致病作用的主要是A、B、C群,在我国以A群为主。

(2)外膜蛋白抗原有型特异性,根据此抗原各群又可分为若干型。

4.抵抗力较弱。

对干燥、热、冷、紫外线等均十分敏感。

在75%乙醇、0.1%新洁尔灭和1%石炭酸中迅速杀灭。

对磺胺药、青霉素、链霉素等敏感。

[1]

防治原则

(1)尽早确诊,及时治疗:首先,患病后应尽早确立诊断,在确诊前不应随意治疗。

其次,确诊后应毫不迟

疑地立即治疗,切莫坐失良机。

(2)明确临床类型:判断是否为单纯型,或有合并症型,或播散型。

临床分型对正确地指导治疗极其重要。

(3)明确有无耐药:明确是否耐青霉素,耐四环素等,这也有助于正确地指导治疗。

(4)明确是否合并衣原体或支原体感染:若合并衣原体或支原体感染时,应拟订联合化疗方案进行治疗。

(5)正确、足量、规则、全面治疗:应选择对淋球菌最敏感的药物进行治疗,尽可能作药敏试验,过敏试验或β-内酰胺酶测定。

药量要充足,疗程要正规,用药方法要正确。

应选择各种有效的方法全面治疗。

(6)严格考核疗效并追踪观察:应当严格掌握治愈标准,坚持疗效考核。

只有达到治愈标准后,才能判断为痊愈,以防复发。

治愈者应坚持定期复查,观察足够长的一段时期。

(7)同时检查、治疗其性伴侣:患者夫妻或性伴侣双方应同时接受检查和治疗。

(8)用洁阴洗液清洗或灌洗阴部,消毒、抑菌。

抗生素治疗(药敏试验).。