颈动脉体瘤CT和MRI诊断

- 格式:pdf

- 大小:446.36 KB

- 文档页数:2

颈动脉体瘤影像学诊断⒈引言⒉临床表现颈动脉体瘤的临床表现包括颈部肿块、颈部压迫症状以及相关的神经系统症状。

根据病史、临床症状等方面的综合分析,可以初步判断患者是否存在颈动脉体瘤的可能性。

⒊影像学检查方法⑴超声检查:超声是一种简便、无创、低成本的影像学检查方法,对于颈动脉体瘤的初步筛查具有一定的敏感性和特异性。

⑵ CT检查:CT检查可以提供颈动脉体瘤的三维图像,在确定其形态、位置、与周围结构的关系等方面具有较高的准确性。

⑶ MRI检查:MRI检查可以提供更为清晰的软组织对比,对于颈动脉体瘤的定位和周围组织的受累情况有较好的显示。

⒋影像学诊断结果⑴超声检查结果:描述颈动脉体瘤的位置、形态、大小、回声特征等。

⑵ CT检查结果:描述颈动脉体瘤的位置、形态、密度、强化特征及与周围结构的关系。

⑶ MRI检查结果:描述颈动脉体瘤的位置、形态、信号强度、强化特征及与周围组织的关系。

⒌诊断分析综合影像学检查结果,结合临床表现,进行颈动脉体瘤的诊断分析。

可以包括对颈动脉体瘤的良恶性鉴别、与其他颈部肿瘤的鉴别等内容。

⒍治疗建议根据颈动脉体瘤的影像学诊断结果,结合患者的具体情况,制定合理的治疗方案。

可以包括手术切除、放疗、化疗等治疗方式。

⒎附件本文档涉及的附件包括超声图像、CT图像、MRI图像等,供参考。

⒏法律名词及注释⑴颈动脉体瘤:颈动脉体瘤是指起源于颈动脉体的肿瘤。

⑵影像学诊断:通过各种影像学检查方法对疾病进行诊断。

⑶软组织对比:影像学检查中观察软组织之间不同的密度或信号强度,以便诊断和鉴别疾病。

⑷强化特征:影像学检查中观察病灶在对比剂注射后的变化,以便诊断和鉴别疾病。

⑸良恶性鉴别:通过影像学特征判断肿瘤是良性还是恶性。

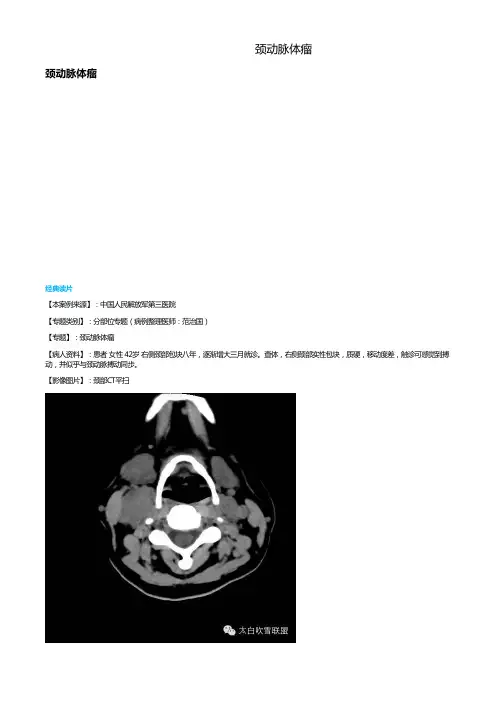

颈动脉体瘤颈动脉体瘤经典读片【本案例来源】:中国人民解放军第三医院【专题类别】:分部位专题(病例整理医师:范治国)【专题】:颈动脉体瘤【病人资料】:患者 女性 42岁 右侧颈部包块八年,逐渐增大三月就诊。

查体,右侧颈部实性包块,质硬,移动度差,触诊可感觉到搏动,并似乎与颈动脉搏动同步。

【影像图片】:颈部CT平扫CT表现:右侧颈总动脉分叉层面间椭圆形软组织密度块影分布,软组织影内部密度均匀,边界清晰,邻近软组织受压外移,CT拟诊:右侧颈部良性占位,颈动脉体瘤可能。

CT造影增强表现:右侧颈部软组织影于造影剂注射后呈明显强化改变,强化改变均匀,造影剂密度变化情况基本上与颈动脉同步,但CT 值略低于颈动脉,邻近颈内静脉受压向外推移,CT拟诊:右侧颈部颈动脉体瘤可能性大。

【实验室检查】:术后病理诊断:右颈动脉体瘤。

讨论颈动脉体瘤(carotid body tumor,CBT)是起源于颈动脉副神经节细胞的化学感受器肿瘤, 因此亦称为颈动脉体副神经节瘤。

颈动脉体瘤解剖特点及功能:颈动脉体是全身化学感受器系统的一部分, 大小约5mm ×3 mm × 2 mm, 肉眼所见为淡红色至灰色, 位于颈总动脉分叉或附近的疏松的蜂窝组织内,被称为Mayer韧带的纤维血管带固定于颈总动脉分叉处。

供血动脉主要为颈外动脉, 颈内和颈总动脉也可以是其供血动脉。

组织学上,颈动脉体由主细胞(Ⅰ型细胞)和支持细胞(Ⅱ型细胞)组成。

主细胞内分为3种不同形态的细胞, 即明细胞、暗细胞和固缩核细胞。

主细胞由含有丰富的毛细血管网的间质细胞所包绕。

颈动脉体是化学感受器, 它能感受动脉血中的PO2、PCO2及pH的变化, 通过迷走神经来调节呼吸、循环和血压。

颈动脉体瘤的CT、CTA表现CT平扫为软组织肿块,增强扫描动脉期明显强化,强化程度略低于动脉血管,强化可均匀或不均匀,静脉期强化仍较明显,呈均匀强化,强化幅度最高可达200多HU,瘤体强化密度接近于动脉血管强化,按常规软组织窗可见瘤体强化同颈动脉一致,容易误诊为颈动脉瘤,因此适当调整窗宽、窗位,可见瘤体与血管关系,持续动态CT增强(CTA)就可显示瘤体与动脉血管关系及主要供血来源,生动展示瘤体与血管关系。

颈部肿块的鉴别诊断方法1.超声检查因其简便、无创,且可重复进行,故而成为颈部肿块辅助检查的首选方法。

应用此项检查可以了解肿块的大小、部位、形态,其与周围组织,特别是邻近血管的关系;肿块为实质性还是液性;有无结节,结节边界是否规整等情况。

然而超声影像对肿瘤的诊断仍不够理想,尤其是良、恶性的鉴别尚有困难。

2.X线拍片颈、胸部的x线正侧位平片检查可以观察颈部软组织块影,及其内有无钙化影,如沙粒样钙化影较常见于甲状腺乳头状癌;还可了解气管有无受压移位、狭窄、肺部有无原发灶或转移灶等情况。

3.CT、MRI检查对颈部肿块的定位和鉴别,不仅具有诊断意义,更具有指导手术的意义。

可观察组织器官的解剖结构和密度改变,在周围组织与肿块密度对比尚小时,还可通过注射造影剂行增强扫描,提高对肿瘤的分辨率。

对于判断肿块的良、恶性,以及了解肿块与周围组织、颈部大血管的关系上,有独到的优越性。

4.核素扫描可用于甲状腺肿块的鉴别。

此外,对于颈前正中线肿块,有排除异位甲状腺的意义。

5.喉镜和鼻咽镜检查淋巴结转移性恶性肿瘤中,原发灶多来自鼻咽、口咽、喉咽、喉部等区域,应用喉镜和鼻咽镜含纤维或电子鼻咽镜、喉镜对上述部位进行全面细致的检查,对寻找原发灶有重要意义。

发现可疑原发灶者,应行病理学活检以明确诊断。

6.细针抽吸细胞学检查目前用细针抽吸细胞学检查。

穿刺后,针道种植性转移的机会极少。

可判断颈部肿块的组织来源和良、恶性,因其简便、安全,以及阳性检出率和诊断正确率高等优点,目前临床被广泛应用。

7.肿块切除活检病理组织学检查肿块尽可能整块切除活检,非做楔形切除不可时,应妥善缝合被膜,防止肿瘤对创面的种植。

颈部炎症肿块病程多为7天,颈部肿瘤性肿块病程多为7个月,颈部先天性畸形肿块病程多为7年。

从年龄上来看,婴幼儿患者多为先天性肿块,如甲状舌管囊肿、鳃裂囊肿、囊性水瘤等;青少年患者多为炎性淋巴结肿大;青壮年和中年患者应警惕恶性肿瘤;老年者多为转移性恶性肿瘤。

颈动脉体瘤影像学诊断颈动脉体瘤影像学诊断1、前言介绍颈动脉体瘤的概念和临床意义。

2、核磁共振成像(MRI)诊断2.1 MRI技术介绍2.2 MRI图像特征2.2.1 磁共振血管成像(MRA)2.2.2 T1加权图像2.2.3 T2加权图像2.2.4 弥散加权成像(DWI)2.2.5 影像增强剂应用2.3 MRI诊断思路与操作步骤3、计算机断层成像(CT)诊断3.1 CT技术介绍3.2 CT图像特征3.2.1 血管造影CT(MDCTA)3.2.2 CT增强扫描3.2.3 CT骨窗3.2.4 三维重建技术3.3 CT诊断思路与操作步骤4、超声诊断4.1 超声技术介绍4.2 超声图像特征4.3 超声诊断思路与操作步骤5、介入血管造影(DSA)诊断5.1 DSA技术介绍5.2 DSA图像特征5.3 DSA诊断思路与操作步骤6、其他辅助影像学方法6.1 电子计算机断层血管显像(CTA) 6.2 磁共振血管显像(MRA)6.3 介入超声显像(IDUS)6.4 PET-CT诊断7、附件列表本文涉及到的附件,包括图表、图片、过程描述等。

8、法律名词及注释解释本文中可能出现的法律名词及其相关注释。

附件列表:1、MRI图像示例2、CT图像示例3、超声图像示例4、DSA图像示例法律名词及注释:1、颈动脉体瘤:一种位于颈动脉的良性肿瘤。

2、MRI:核磁共振成像,一种利用核磁共振现象进行成像的医学检查方法。

3、MRA:磁共振血管成像,一种利用MRI技术观察血管结构的方法。

4、CT:计算机断层成像,一种利用X射线进行断层扫描的医学检查方法。

5、MDCTA:多层螺旋CT血管造影,一种利用CT技术观察血管结构的方法。

6、DSA:数字减影血管造影,一种利用X射线和对比剂观察血管结构的方法。

7、CTA:电子计算机断层血管显像,一种利用CT技术观察血管结构的方法。

8、MRA:磁共振血管显像,一种利用MRI技术观察血管结构的方法。

9、IDUS:介入超声显像,一种利用超声技术观察血管内结构的方法。

颈动脉体瘤影像学诊断颈动脉体瘤影像学诊断一、病理学概述1·1 病理定义颈动脉体瘤是一种罕见的动脉肿瘤,起源于颈动脉分支的嗜铬细胞。

1·2 病理分类根据病理形态学特征,颈动脉体瘤可分为嗜铬细胞性颈动脉体瘤和非嗜铬细胞性颈动脉体瘤两种类型。

1·3 病理发病机制颈动脉体瘤的发病机制尚不完全清楚,有遗传和环境因素的影响。

二、临床表现2·1 症状2·1·1 颈部肿块2·1·2 颈动脉突出2·1·3 降喉神经受压症状2·1·4 其他相关症状2·2 体征2·2·1 颈部触及可扪及肿块2·2·2 颈动脉搏动增强2·2·3 其他相关体征三、影像学诊断3·1 B超3·1·1 彩色多普勒超声3·1·2 超声造影3·1·3 其他B超检查方法3·2 CT3·2·1 常规CT扫描3·2·2 动脉造影CT 3·2·3 CT血管成像3·2·4 组织特异性增强CT 3·3 MRI3·3·1 T1加权图像3·3·2 T2加权图像3·3·3 弥散加权图像3·3·4 造影MRI四、辅助检查4·1 血液学检查4·2 活体组织检查4·3 其他相关检查五、诊断标准5·1 影像学诊断标准5·2 组织学诊断标准六、治疗方法6·1 手术切除6·2 放射治疗6·3 药物治疗6·4 其他治疗方法七、预后评估7·1 术后复发率7·2 手术并发症7·3 预防复发的措施八、附件本文档涉及附件如下:1·血液学检查结果2·影像学检查结果3·活体组织检查结果4·其他相关检查结果九、法律名词及注释1·嗜铬细胞:一种富含嗜铬颗粒的细胞,主要存在于嗜铬细胞瘤等肿瘤中。

颈动脉体瘤的CT、MRI诊断

张德智;马天璇;李丹;陈丽君;栾玲

【期刊名称】《临床放射学杂志》

【年(卷),期】2008(27)4

【摘要】目的分析颈动脉体瘤的CT和MRI表现。

资料与方法经手术证实的颈动脉体瘤7例,7例均行CT平扫,其中5例行CT增强扫描;3例行MRI平扫,其中2例行MRI增强扫描。

结果7例病变均为单发。

7例均位于颈动脉分叉水平,颈动脉分叉扩大。

CT平扫病变均呈等密度。

MRI示T1WI呈等信号1例,略高信号2

例,T2WI为不均匀高信号,内可见血管流空,肿瘤边缘清晰;增强后显示所有病变明显强化。

结论CT和MRI可对颈动脉体瘤作出明确诊断。

【总页数】3页(P452-454)

【关键词】颈动脉体瘤;体层摄影术;X线计算机;磁共振成像

【作者】张德智;马天璇;李丹;陈丽君;栾玲

【作者单位】辽宁省本溪市中心医院放射科

【正文语种】中文

【中图分类】R739.91;R739.41

【相关文献】

1.CT和MRI动态强化在颈动脉体瘤中的诊断价值 [J], 阴祖栋;王光彬;刘玉波;耿明滨;王丽娟

2.双侧颈动脉体瘤的CT和MRI诊断 [J], 曹代荣;李银官;倪希和;游瑞雄;林钊;方哲

明;郑贤应

3.MRI诊断双侧颈动脉体瘤1例 [J], 逄利博;范国光

4.颈动脉体瘤CT和MRI诊断 [J], 高传平;刘华;郝大鹏;段峰;徐文坚

5.双能量CT血管造影及单能量CT血管造影在颈动脉体瘤诊断中的应用价值 [J], 盛杰鑫;黄光建;薛斌;王萌;赵雪;王波

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。