颈动脉体瘤影像学诊断

- 格式:ppt

- 大小:41.77 MB

- 文档页数:48

13例颈动脉体瘤MRI及MRA表现分析

颉克蓉;周俊林;何宁;位春萍;刘建莉

【期刊名称】《兰州大学学报(医学版)》

【年(卷),期】2002(028)003

【摘要】@@ 颈动脉体瘤(Carofid body tumor)是一种少见的发生在颈动脉化学感受器的肿瘤,常见于颈总动脉分叉处,较大时压迫颈总动脉及颈内、颈外动脉,或将血管包绕,在组织学上很难确定其良恶性[1].本文回顾性分析了13例颈动脉体瘤的MRI、MRA征象,探讨其影像学表现及诊断价值.

【总页数】3页(P71-73)

【作者】颉克蓉;周俊林;何宁;位春萍;刘建莉

【作者单位】730030,兰州医学院第二附属医院放射科;730030,兰州医学院第二附属医院放射科;730030,兰州医学院第二附属医院放射科;730030,兰州医学院第二附属医院放射科;730030,兰州医学院第二附属医院放射科

【正文语种】中文

【中图分类】R73

【相关文献】

1.CTA与MRA在颈动脉体瘤中的诊断价值 [J], 陈代文;董其龙;陈自谦

2.颈动脉体瘤的MRA诊断与外科治疗 [J], 马中;边杰芳;袁时芳;李晓军;王廷;常英娟;贺洪德

3.皮层下动脉硬化性脑病的MRI与MRA表现分析 [J], 杨涛;阿拉腾巴根;侯先文;韩乃良

4.颈动脉体瘤术前CTA及MRA的诊断分析 [J], 刘尊贵

5.颈动脉体瘤的MRI和MRA表现 [J], 杨军;周康荣;陈祖望;施伟斌;沈继章;陈财忠因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

收稿日期:2004202209;修回日期:2004203225作者单位:430079武汉,湖北省肿瘤医院头颈外科颈动脉体瘤诊断和治疗探讨(附8例报告)王亚秋,胡少南DiagnosisandThera pyofCarotidBod yTumor(AReportof 8Cases)WANGYa 2qiu,HUShao 2nanDepartment of Head and Neck sur gery ,Hubei Cancer Hospital ,Wuhan 430079,ChinaAbstract:Objective Tosummarizetheex perienceindia gnosisandtreatmentofcarotidbod ytumor.Methods Aretros pectivereviewwas performedof8caseswithcarotidbod ytumorsdia gnosedandtreatedbetween1983and1997.Twocasesunderwentsim pletumorexcision,twocasesunderwentcombinedresectionoftu 2morandexternalcarotid,theotherfourcasesunderwentcombinedresectionoftumorandcarotidbifurcation.Results Allcasessurvivedaftersur gicaltreamentwithoutseriouscom plication.Conclusion DSAandultra 2sonographyaresufficientforthedia gnosisofcarotidbodytumor.Thecarotidcompressiontrainin gisthepremiseofsuccessfulsur gicaltreatment.Pro persur gical procedureshouldbeselectedbasedontheconnectionoftumorandcarotid.Ke ywords:Carotidbod ytumor;Dia gnosis;Treatment摘 要:目的 探讨颈动脉体瘤的诊治方法。

颈动脉体瘤作者:李冬林赵渝来源:《中国保健营养·下旬刊》2013年第04期【摘要】颈动脉体瘤是少见的副神经节瘤,大多数是良性的潜在的低恶性肿瘤。

早期无显著临床症状,往往为临床医师在诊断和治疗上忽视,本文总结了颈动脉体瘤的临床特点、诊断、鉴别诊断、治疗及并发症。

【关键词】颈动脉体瘤;诊断;治疗;并发症颈动脉体瘤(carotid body tumor,CBT)是一种少见的肿瘤,约占头颈部肿瘤0.22%,发病率约为0.012%[1],常起源于颈总动脉分叉后方副神经节的化学感受器[2],故又称化学感受器瘤(chemodectoma)或副神经节瘤(paraganglioma)[3]。

CBT多为良性,但也有2%-7%的恶变率[4],女性稍高于男性[5]。

1 病因及特点1.1 病因 CBT病因尚不明确,可能与长期慢性缺氧和高海拔有关[3],长期持续性或间歇性慢性缺氧可刺激颈动脉体生长,从而引起增生和肥大。

有文献显示约10%-50%的颈动脉体瘤具有家族性,是一种常染色体显性遗传疾病[6],其发生与线粒体复合体Ⅱ(即琥珀酸脱氢酶SDH)b编码基因突变有关[3]。

1.2 特点正常颈动脉体常为粉红色卵圆形的4mm×4mm×5mm左右大小,依附在颈总动脉后壁的结构,位于颈动脉分叉处外膜和中膜之间,主要血供来自颈外动脉,其主要支配神经是舌下神经。

颈动脉体含有丰富的毛细血管网和感觉神经末梢,对血液中的氧和二氧化碳含量极为敏感[7]。

CBT发生时颈动脉体的主细胞和支持细胞呈巢状排列,周围形成丰富的网状血窦结构[8],其保留正常的副神经节的结构[9],故CBT细胞可能对氧和二氧化碳含量敏感,血运比较丰富。

因此,CBT肿瘤具有以下特点:①血运丰富;②颈动脉体瘤多呈膨胀性向外生长,沿鞘内神经血管生长,且生长缓慢③可累及颈动脉外层,较少累积神经及大动脉中膜;④可压迫颈部血管及神经;⑤肿瘤包膜与动脉外膜之间有交通血管;⑥肿瘤在分叉处粘连较紧密。

多层螺旋CT扫描对颈动脉体瘤的诊断价值探讨目的:探讨多层螺旋CT(MSCT)及重建技术在颈动脉体瘤诊断中的临床应用价值。

方法:回顾分析我院经手术病理证明的12个病例,均行16排CT平扫、增强及CTA检查。

结果:12例患者中11例为单侧,1例为双侧。

根据Shamblin 分型,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型分别为6、3、3例。

CT平扫呈等密度软组织肿块,形状较规则;增强扫描肿块明显强化;表面有丰富血管网,颈内、外动脉分叉角增大,其中10例瘤体较大并包绕颈动脉生长,MSCTA能清晰显示肿块与颈总、颈内及颈外动脉的关系。

结论:多层螺旋CT及重建技术对颈动脉体瘤有重要诊断价值。

标签:颈动脉体瘤体层摄影术X线计算机CT血管成像颈动脉体瘤(Carotidbodytumor,CBT)是一种发生于颈动脉体化学感受器的较少见的颈部肿瘤,也称非嗜铬性副神经节瘤[1]。

其生长缓慢,多为单侧,女性多见。

颈动脉体瘤绝大多数位于颈总动脉分叉处,少数可位于颈部其他大动脉周围。

CBT可以发生于任何年龄,无明显性别差异,但是40~60岁年龄组最多见[2]。

多中心起源病例并不少见。

CBT呈散发性和家族性发病,散发性发病原因可能与高海拔地区导致慢性缺氧而刺激颈动脉体增生有关,而家族性发病与基因缺陷有关[3]。

多层螺旋CT作为一种无创伤性检查在诊断颈动脉体瘤中具有明显优势。

收集本院经手术及病理证实的12例颈动脉体瘤资料,对其多层螺旋CT表现进行分析,总结其影像表现特点。

材料和方法临床资料?本组12例中,男性5例,女性7例,年龄28~62岁,平均年龄43.5岁。

临床上由发现肿块至就诊时间1~9年,肿块11例为单侧,1例为双侧,右侧8例,左侧4例,质地较软或中,无压痛或轻压痛,表面光滑,活动可。

9例以“发现颈部无痛性肿块”就诊,2例以局部疼痛,咽部不适,1例以耳鸣、头晕、视力模糊就诊。

查体:患侧颈部下颌角下方、胸锁乳突肌前缘扪及类圆形肿块,界限清楚、可移动,可触及搏动,8例闻及血管杂音。

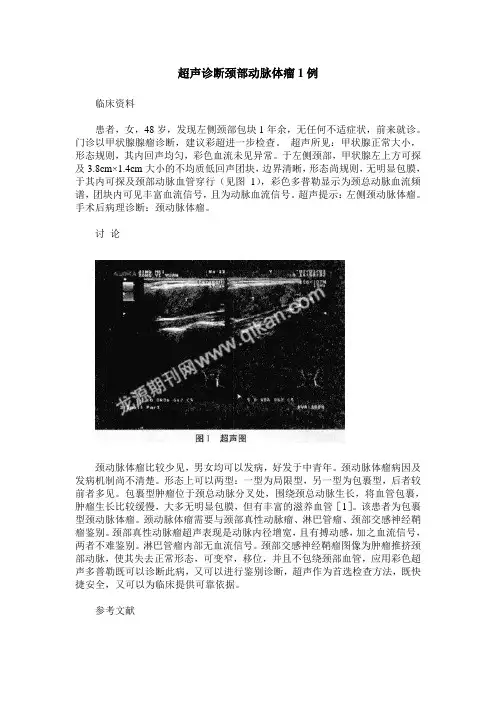

超声诊断颈部动脉体瘤1例

临床资料

患者,女,48岁,发现左侧颈部包块1年余,无任何不适症状,前来就诊。

门诊以甲状腺腺瘤诊断,建议彩超进一步检查。

超声所见:甲状腺正常大小,形态规则,其内回声均匀,彩色血流未见异常。

于左侧颈部,甲状腺左上方可探及3.8cm×1.4cm大小的不均质低回声团块,边界清晰,形态尚规则,无明显包膜,于其内可探及颈部动脉血管穿行(见图1),彩色多普勒显示为颈总动脉血流频谱,团块内可见丰富血流信号,且为动脉血流信号。

超声提示:左侧颈动脉体瘤。

手术后病理诊断:颈动脉体瘤。

讨论

颈动脉体瘤比较少见,男女均可以发病,好发于中青年。

颈动脉体瘤病因及发病机制尚不清楚。

形态上可以两型:一型为局限型,另一型为包裹型,后者较前者多见。

包裹型肿瘤位于颈总动脉分叉处,围绕颈总动脉生长,将血管包裹,肿瘤生长比较缓慢,大多无明显包膜,但有丰富的滋养血管[1]。

该患者为包裹型颈动脉体瘤。

颈动脉体瘤需要与颈部真性动脉瘤、淋巴管瘤、颈部交感神经鞘瘤鉴别。

颈部真性动脉瘤超声表现是动脉内径增宽,且有搏动感,加之血流信号,两者不难鉴别。

淋巴管瘤内部无血流信号。

颈部交感神经鞘瘤图像为肿瘤推挤颈部动脉,使其失去正常形态,可变窄,移位,并且不包绕颈部血管,应用彩色超声多普勒既可以诊断此病,又可以进行鉴别诊断,超声作为首选检查方法,既快捷安全,又可以为临床提供可靠依据。

参考文献

1 李志安,李建国,主编.临床超声影像学.。

颈动脉体瘤的CT表现

彭来娟;吴磊;张涛;胡春峰

【期刊名称】《中国中西医结合影像学杂志》

【年(卷),期】2017(015)005

【摘要】目的:探讨MSCT及CTA对颈动脉体瘤(CBT)的诊断价值.方法:回顾性分析12例MSCT疑诊为CBT的影像学资料,12例均行CTA,其中2例行CT平扫,8例行CT增强扫描.结果:经病理或DSA证实,12例中11例确诊为CBT,共13个瘤体,左侧9个,右侧4个.CT平扫显示瘤体密度均匀,与邻近肌肉相似.8例9个瘤体动脉期均呈明显强化,强化不均匀;静脉期3个瘤体均匀强化.CTA可清晰显示CBT瘤体与颈动脉的关系.CTA误诊1例,经DSA证实为颈动脉瘤.结论:MSCT结合CTA 可作为CBT较为理想的诊断方法.

【总页数】3页(P544-546)

【作者】彭来娟;吴磊;张涛;胡春峰

【作者单位】徐州医科大学附属医院影像科,江苏徐州 221002;徐州医科大学附属医院影像科,江苏徐州 221002;徐州医科大学附属医院影像科,江苏徐州 221002;徐州医科大学附属医院影像科,江苏徐州 221002

【正文语种】中文

【相关文献】

1.颈动脉体瘤的多层螺旋CT表现及诊断价值 [J], 陈高宏

2.颈动脉体瘤的超声、CT及DSA表现 [J], 任勇军;刘书林;杨林;翟昭华;缪南东;邓进;黄小华

3.颈动脉体瘤CT和DSA的影像学表现对比研究 [J], 胡绍童;皮厚山;华道亮;董其龙

4.3例颈动脉体瘤的CTA及DSA表现 [J], 李辉;刘文亚

5.神经鞘瘤误诊为颈动脉体瘤超声及CT表现1例 [J], 马宁帅;庞骁;尹洪顺

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

《血管与腔内血管外科杂志》2020年9月第6卷第5期Journal of Vascular and Endovascular Surgery Vol.6, No.5, Sept 2020颈动脉体瘤的影像学检查及外科治疗进展顾光超郑月宏中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院血管外科,北京 100730摘要:颈动脉体瘤(CBT)是一种头颈部副神经节瘤,位于颈动脉分叉。

外科手术切除是其主要治疗方法。

CBT肿瘤血供丰富、邻近颈部血管和神经,虽然随着外科技术的进步和医疗器械的发展,手术效果已得到提升,但CBT 外科治疗仍存在较高风险,而影像学检查和手术技巧的改进对提高CBT治疗效果有重要作用,本文就CBT影像学检查、治疗进展等方面对CBT外科治疗进行综述,以期为临床治疗提供指导。

关键词:颈动脉体瘤;影像学检查;手术中图分类号:R543.5 文献标志码:A doi: 10.19418/ki.issn2096-0646.2020.05.015Progress in imaging examination and surgical treatment of carotid body tumorGu Guangchao Zheng Y uehongDepartment of Vascular Surgery, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking UnionMedical College, Beijing 100730, ChinaAbstract: Carotid body tumor (CBT) is a type of head and neck paraganglioma located at the carotid bifurcation. Surgical resection is the main treatment. The tumor is full of blood supply and adjacent to carotid vessels and nerves. Although surgical outcome has been improved with the advancement of surgical technique and development of medical equipment, surgery on CBT still carries high risk. This review focused on the progress in imaging examination and surgical treatment of CBT, with the attempt to provide guidance for clinical management.Key words: carotid body tumor; imaging examination; surgery颈动脉体瘤(carotid body tumor,CBT)是一种位于颈动脉分叉的罕见肿瘤,也是常见的一种头颈部副神经节瘤[1]。

颈动脉体瘤、颈静脉球瘤的影像诊断与鉴别诊断壹颈动脉体瘤⚫副神经位于椎旁交感神经和副交感神经链内,沿着副神经节的胚胎迁移途径,从颅底延伸到骨盆底。

⚫副神经节在组织动态平衡中发挥重要作用:通过作为化学感受器或在应激反应中分泌儿茶酚胺;颈动脉体副神经通过舌咽神经直接连接到中枢神经系统的呼吸中枢,而其他头颈副神经的功能尚不清楚。

⚫副神经节瘤是一种罕见的神经嵴源性肿瘤,头颈部的副神经节瘤占头颈部肿瘤约0.5%,占副神经节瘤的3%。

⚫副神经节瘤在头颈部最常见的为颈动脉体瘤(60-67%),颈静脉球瘤和迷走神经副神经节瘤较少见。

⚫副神经节瘤与多种全身疾病有关,包括:✓多发性内分泌肿瘤(MEN)。

✓1型神经纤维瘤病(NF1)。

✓副神经节瘤综合征。

✓琥珀酸脱氢酶突变。

✓林道综合征(vHL)。

⚫颈动脉体起源于第三鳃弓中胚层和外胚层衍生神经嵴谱系。

⚫颈动脉体数目为两个,分别位于两侧颈总动脉分叉处后部的动脉外膜或附件疏松的蜂窝组织内,每只颈动脉体重约12mg,平均体积约6mm×4mm×2mm,由纤维囊包裹而成,主要由球形或不规则的细胞团组成,团块被隔膜隔开。

⚫颈动脉体由颈总动脉或颈外动脉产生的一条或多条血管供应;这些动脉会产生复杂的小血管团。

从舌咽神经到血管复合体存在大量传入神经。

⚫颈动脉体瘤(CBTs)是由颈动脉分叉处的副神经节细胞的化学感受器细胞产生的罕见的非嗜铬性副神经节瘤。

肿瘤是富血供的,它的血液供是每克肿瘤中最丰富的。

⚫病因不明(高海拔地区和慢性阻塞性肺疾病患者),常为单侧,大约10%的病例为双侧发病(与琥珀酸脱氢酶亚基基因的突变有关),散发(90%)、家族性(10%),30%的家族性患者为双侧发病,而散发患者中仅5%为双侧发病。

⚫发病率低,多为良性肿瘤,恶变率为2%-9%。

⚫好发于成人,40-50岁多见,平均年龄45岁,儿童很少见,女性稍多。

临床特征⚫通常是缓慢生长的圆形颈部肿块,它通常位于胸锁乳突肌前,靠近下颌骨角,舌骨的水平。