动画 太阳直射点的移动

- 格式:ppt

- 大小:797.50 KB

- 文档页数:5

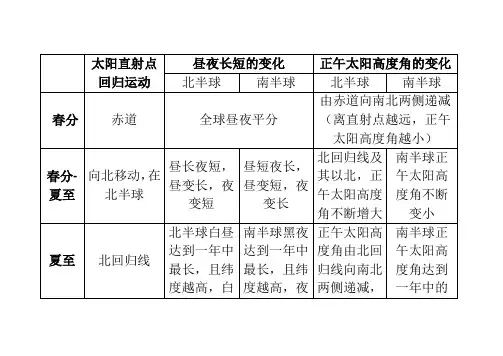

太阳直射点回归运动昼夜长短的变化正午太阳高度角的变化北半球南半球北半球南半球春分赤道全球昼夜平分由赤道向南北两侧递减(离直射点越远,正午太阳高度角越小)春分-夏至向北移动,在北半球昼长夜短,昼变长,夜变短昼短夜长,昼变短,夜变长北回归线及其以北,正午太阳高度角不断增大南半球正午太阳高度角不断变小夏至北回归线北半球白昼达到一年中最长,且纬度越高,白南半球黑夜达到一年中最长,且纬度越高,夜正午太阳高度角由北回归线向南北两侧递减,南半球正午太阳高度角达到一年中的昼越长,北极圈以北出现极昼现象越长,南极圈以南出现极夜现象北回归线及其以北正午太阳高度角达到一年中的最大值最小值夏至-秋分向南移动,在北半球昼长夜短,昼变短,夜变长昼短夜长,昼变长,夜变短北回归线及其以北,正午太阳高度角不断变小南半球正午太阳高度角不断增大秋分赤道全球昼夜平分由赤道向南北两侧递减(离直射点越远,正午太阳高度角越小)秋分-向南移动,在昼短夜长,昼长夜短,北半球正午南回归线冬至南半球昼变短,夜变长昼变长,夜变短太阳高度角不断变小及其以南,正午太阳高度角不断增大冬至南回归线北半球黑夜达到一年中最长,且纬度越高,夜越长,北极圈以北出现极夜现象南半球白昼达到一年中最长,且纬度越高,白昼越长,南极圈以南出现极昼现象北半球正午太阳高度角达到一年中的最小值正午太阳高度角由南回归线向南北两侧递减,南回归线及其以北正午太阳高度角达到一年中的最大值冬至-春分向北移动,在南半球昼短夜长,昼变长,夜变短昼长夜短,昼变短,夜变长北半球正午太阳高度角不断增大南回归线以南正午太阳高度角不断变小。

(接上节课)

4太阳直射的移动规律

(1)回归运动

①概念:

②回归年:365日5时48分46秒

(2)分析“太阳直射点的回归运动”

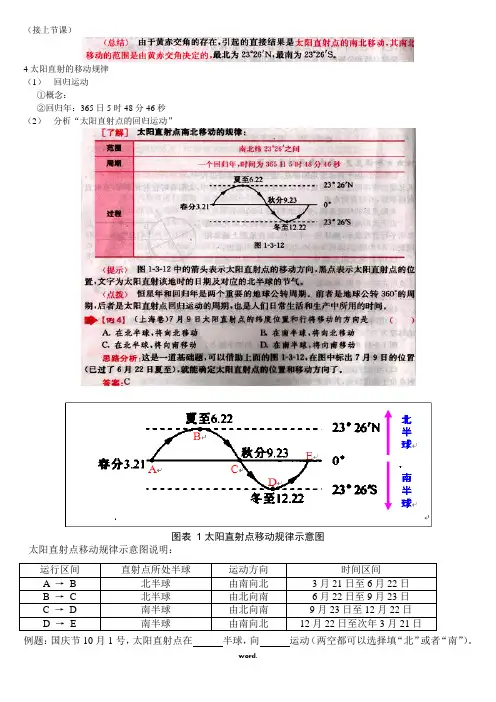

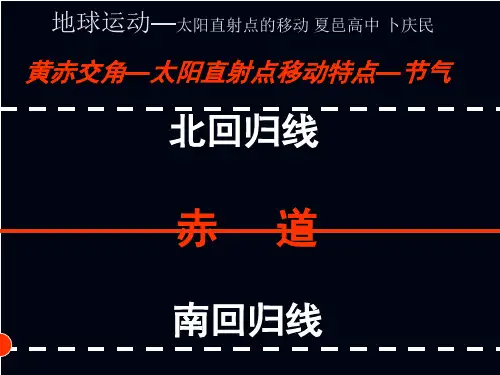

图表1太阳直射点移动规律示意图

太阳直射点移动规律示意图说明:

运行区间直射点所处半球运动方向时间区间

A →

B 北半球由南向北3月21日至6月22日

B →

C 北半球由北向南6月22日至9月23日

C →

D 南半球由北向南9月23日至12月22日

D →

E 南半球由南向北12月22日至次年3月21日

例题:国庆节10月1号,太阳直射点在半球,向运动(两空都可以选择填“北”或者“南”)。

【点拨】太阳直射点做回归运动,一年365天,一年移动23°26′×4≈94°,所以,太阳直射点移动一个纬度,历时3.88天,约为4天。

即太阳直射点约为每4天,移动纬度1°。

(接上节课)

4太阳直射的移动规律

(3)回归运动

①概念:

②回归年:365日5时48分46秒

(4)分析“太阳直射点的回归运动”

图表2太阳直射点移动规律示意图

太阳直射点移动规律示意图说明:

例题:国庆节10月1号,太阳直射点在半球,向运动(两空都可以选择填“北”或者“南”)。

【点拨】太阳直射点做回归运动,一年365天,一年移动23°26′×4≈94°,所以,太阳直射点移动一个纬度,历时3.88天,约为4天。

即太阳直射点约为每4天,移动纬度1°。

最新文件仅供参考已改成word文本。

方便更改。

【初中地理】FLASH5.0在地理教学中的尝试一:Flash与地理教学1. Flash的功能介绍Flash5.0是Macromedia公司出品的多媒体创作软件,用Flash来做课件,其特点是对象运动效果生动,画面色彩丰富。

其主要特点是:第一、交互性强,智能化程度高。

Flash的函数功能丰富(Flash5.0的函数更丰富),创作者不但能做出动画,而且动画互动性强。

Flash当中的action功能,为我们提供了比较易用的编程环境。

其语法跟basic、pascal等相识,且拟人化。

其语法平易近人,界面友好,有编程基础的老师很容易上手。

Flash的编程能力是不亚于一般的编程语言的。

编程爱好者们在flash环境下,运用我们的编程经验,能创作出一些智能化较高的课件。

第二、画面亮丽、清晰。

利用Flash制作的动画是矢量,不论你把它放大多少倍,都不会失真,保证了画面的亮丽、清晰。

播放时,你可随时在Flash画面上点右键,选Zoom In放大画面,可细看画面上的每一个细节,特别适合指导学生读图。

第三、课件体积小。

利用Flash生成的动画播放文件(*.swf)都非常小巧,一个精美的课件也就一、二十KB,大的、复杂的也就五百KB左右。

也就是说一张软盘上足够装载下好几份电影动画,这可是其它软件所不能相比的了。

第四、Flash对声音的设置处理也很独到,读入*.wav声音在生成的Flash动画播放文件时,你会发现文件被压缩到了原文件的十分之一大小,原来Flash播放文件中的声音文件可设定为mp3格式。

2.地理教学地理课的主要特点是教学内容的综合性和区域性,地理教师在教学中需要充分论述各种地理事物和现象的综合联系,对区域的特征要在广泛的对比中加以概括,一堂地理课的信息量往往很大。

地理课的另一特点是要运用教学地图展示地理事物的时间和空间变化。

这些特点使得传统的教学媒体在地理课堂教学中经常陷于捉襟见肘的窘境。

以往,我们常常用三板教学来提高课堂教学效果,如今多媒体计算机及其应用软件在地理课堂的应用,使地理教学产生革命性的变化。

《气压带风带的形成和移动》教学反思

1.全球气压带和风带分布的形成以寻找神秘的“马纬度”导入来激发学生进一步探索的欲望,这为学生敢于直面困难提供了心理基础。

2. 借助动画在最大尺度的热力环流——单圈环流与之前的所学的小尺度

的热力环流原理之间架起一座思维的桥梁,由此降低了单圈环流的形成过程分析的难度。

3. 借助艺术吸管自制简易的教具,将低纬环流高空气流的偏转直观地呈现

在学生面前,从而顺利画出全球近地面气压带和风带的分布示意图。

4. 通过对气压带和风带随太阳直射点的移动动画归纳全球气压带和风带

的移动与太阳直射点的移动之间的关系,在此基础上总结全球气压带和风带的移动规律。

5. 留给学生事先录制好的微视频《三圈环流的形成》,让学生课后可以不

计次数地进行观看,达到加强理解与巩固的作用。

地球的运动教学反思地球的运动教学反思1《地球的运动》这节内容主要是地球运动的两种基本形式以及产生的地理现象。

地球运动是地理环境形成以及地理环境各要素变化的基础,并影响到人类活动。

一直以来,因其抽象、空间概念强,成为学习的难点,尤其是初一学生。

因此,教学设计时,要做到以下几点:做好内容的取舍,把握好难度和深度,做到复杂的知识简单化;充分利用学生的生活体验和感受。

探究式教学贯穿始终,采用多种手段帮助学生观察到大尺度的地球空间运动,理解地球运动与相应的地理现象之间的因果关系。

通过上两节课的学习,七年级的学生对地理大致要学什么知识有了一定的.了解,但根据地图和相关资料对地理事物及地理现象进行分析的能力还很缺乏;另外,一些学生还没有养成图文结合的习惯,本节课要注意对学生识图能力的训练。

在课堂中利用多媒体、讨论比较方法等形式,从学生每天都在经历白天和黑夜的变化吸引学生注意力,课堂设置了一些富有启发性的问题,尽可能给学生动口动脑的机会,帮助其培养思考问题、解决问题的能力培养。

通过活动、讨论,充分调动学生参与学习活动的主动性。

利用学生的生活感受和多媒体辅助教学,调动了他们的积极性、主动性。

注重知识的前后联系,引导学生思考本课学习与前两节知识的联系,做到新旧知识的融会贯通。

课堂设置了富有启发性的问题,效果较好,能帮助学生如何思考问题并努力找到解决问题的方法。

学习中注重了基础知识的强化和读图、识图析图、能力的培养,但还应充分留给学生多的活动时间和自主探究的机会。

地球的运动教学反思21、由于本节课的教学内容是动态的,所以使用了多媒体课件来进行教学,这样更直观、更生动,也便于学生理解:(1)对于地球自转产生的时间差异,利用动画演示,很直观地展现了不同地区,见到太阳的时间是存在差别的,特别是经度相差比较大的地区更是明显。

(2)用动画演示,也很生动地展现了地球上因为地轴倾斜的原因不同纬度地带,不同的时间获得的光热不同,因此出现了四季交替的五带划分。