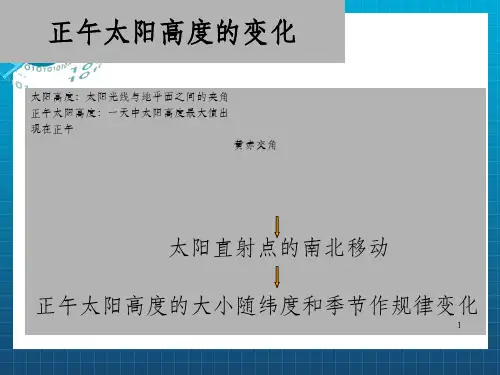

太阳直射点的移动;中午太阳高度的变化

- 格式:ppt

- 大小:987.50 KB

- 文档页数:23

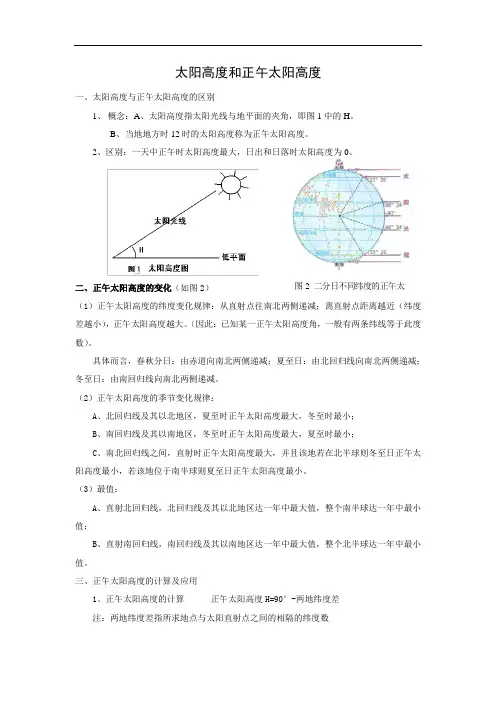

太阳高度和正午太阳高度一、太阳高度与正午太阳高度的区别1、概念:A、太阳高度指太阳光线与地平面的夹角,即图1中的H。

B、当地地方时12时的太阳高度称为正午太阳高度。

2、区别:一天中正午时太阳高度最大,日出和日落时太阳高度为0。

二、正午太阳高度的变化(如图2)(1)正午太阳高度的纬度变化规律:从直射点往南北两侧递减;离直射点距离越近(纬度差越小),正午太阳高度越大。

(因此:已知某一正午太阳高度角,一般有两条纬线等于此度数)。

具体而言,春秋分日:由赤道向南北两侧递减;夏至日:由北回归线向南北两侧递减;冬至日:由南回归线向南北两侧递减。

(2)正午太阳高度的季节变化规律:A、北回归线及其以北地区,夏至时正午太阳高度最大,冬至时最小;B、南回归线及其以南地区,冬至时正午太阳高度最大,夏至时最小;C、南北回归线之间,直射时正午太阳高度最大,并且该地若在北半球则冬至日正午太阳高度最小,若该地位于南半球则夏至日正午太阳高度最小。

(3)最值:A、直射北回归线,北回归线及其以北地区达一年中最大值,整个南半球达一年中最小值;B、直射南回归线,南回归线及其以南地区达一年中最大值,整个北半球达一年中最小值。

三、正午太阳高度的计算及应用1、正午太阳高度的计算正午太阳高度H=90°-两地纬度差注:两地纬度差指所求地点与太阳直射点之间的相隔的纬度数图2 二分日不同纬度的正午太2、正午太阳高度的应用A 、确定地方时:某地一天中太阳高度最大时,地方时为12时,也就是说太阳直射点所在经线的地方时为12时。

B 、确定地理纬度C 、确定房屋的朝向D 、确定日期、日影长短及方向E 、确定楼距、楼高F 、太阳能热水器的倾角调整 【深度链接】1、 热水器集热板倾角与太阳光线之间的关系图:2、楼间距与楼高、太阳高度的关系图太阳能热水器集热板的倾角α与正午太阳高度角是互余的,因此一年中正午太阳高度角变小时,倾角调大;变大时,倾角调小。

(注意:据倾角α与正午太阳高度角是互余的,且正午太阳高度角差=纬度差,可推出倾角α就等于该地与太阳直射点的纬度差)。

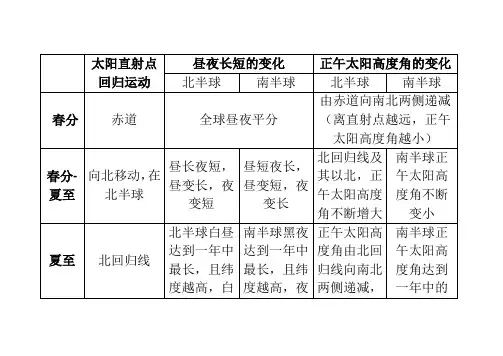

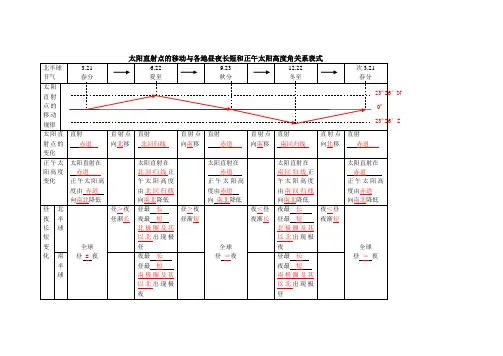

太阳直射点回归运动昼夜长短的变化正午太阳高度角的变化北半球南半球北半球南半球春分赤道全球昼夜平分由赤道向南北两侧递减(离直射点越远,正午太阳高度角越小)春分-夏至向北移动,在北半球昼长夜短,昼变长,夜变短昼短夜长,昼变短,夜变长北回归线及其以北,正午太阳高度角不断增大南半球正午太阳高度角不断变小夏至北回归线北半球白昼达到一年中最长,且纬度越高,白南半球黑夜达到一年中最长,且纬度越高,夜正午太阳高度角由北回归线向南北两侧递减,南半球正午太阳高度角达到一年中的昼越长,北极圈以北出现极昼现象越长,南极圈以南出现极夜现象北回归线及其以北正午太阳高度角达到一年中的最大值最小值夏至-秋分向南移动,在北半球昼长夜短,昼变短,夜变长昼短夜长,昼变长,夜变短北回归线及其以北,正午太阳高度角不断变小南半球正午太阳高度角不断增大秋分赤道全球昼夜平分由赤道向南北两侧递减(离直射点越远,正午太阳高度角越小)秋分-向南移动,在昼短夜长,昼长夜短,北半球正午南回归线冬至南半球昼变短,夜变长昼变长,夜变短太阳高度角不断变小及其以南,正午太阳高度角不断增大冬至南回归线北半球黑夜达到一年中最长,且纬度越高,夜越长,北极圈以北出现极夜现象南半球白昼达到一年中最长,且纬度越高,白昼越长,南极圈以南出现极昼现象北半球正午太阳高度角达到一年中的最小值正午太阳高度角由南回归线向南北两侧递减,南回归线及其以北正午太阳高度角达到一年中的最大值冬至-春分向北移动,在南半球昼短夜长,昼变长,夜变短昼长夜短,昼变短,夜变长北半球正午太阳高度角不断增大南回归线以南正午太阳高度角不断变小。

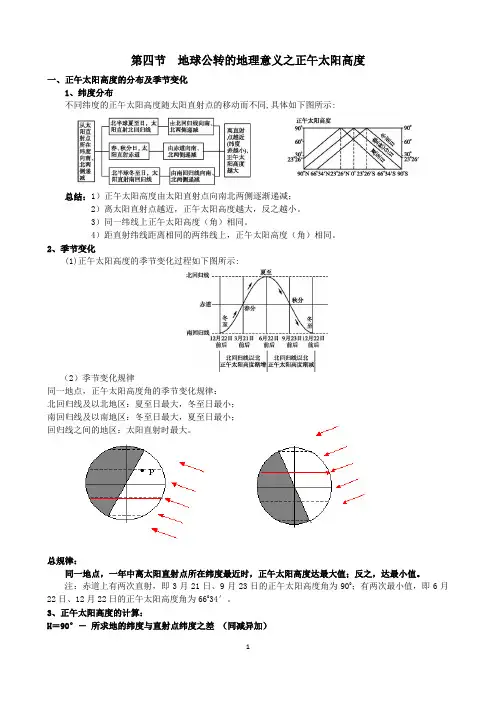

第四节地球公转的地理意义之正午太阳高度一、正午太阳高度的分布及季节变化1、纬度分布不同纬度的正午太阳高度随太阳直射点的移动而不同,具体如下图所示:总结:1)正午太阳高度由太阳直射点向南北两侧逐渐递减;2)离太阳直射点越近,正午太阳高度越大,反之越小。

3)同一纬线上正午太阳高度(角)相同。

4)距直射纬线距离相同的两纬线上,正午太阳高度(角)相同。

2、季节变化(1)正午太阳高度的季节变化过程如下图所示:(2)季节变化规律同一地点,正午太阳高度角的季节变化规律:北回归线及以北地区:夏至日最大,冬至日最小;南回归线及以南地区:冬至日最大,夏至日最小;回归线之间的地区:太阳直射时最大。

总规律:同一地点,一年中离太阳直射点所在纬度最近时,正午太阳高度达最大值;反之,达最小值。

注:赤道上有两次直射,即3月21日、9月23日的正午太阳高度角为900;有两次最小值,即6月22日、12月22日的正午太阳高度角为66034′。

3、正午太阳高度的计算:H=90°-所求地的纬度与直射点纬度之差(同减异加)4、正午太阳高度的应用(1)确定地方时:当某地太阳高度达一天中的最大值时日影最短,当地的地方时是12时。

(2)确定房屋的朝向:在北回归线以北地区,正午太阳位于南方,房屋朝南;在南回归线以南地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。

(3)判断日影长短及方向:正午太阳高度越大,影子越短,正午太阳高度越小,影子越长,一天中日影的变化规律是日出最长正午最短日落最长,且日影方向背向太阳。

(4)楼房间距问题:以北回归线以北地区建房为例,为保证一楼全年正午均有阳光照到,两楼之间的最短距离L与楼高h的关系如右图所示(H为冬至日当地的正午太阳高度),L应大于h·cot H。

例题:北半球某城市,冬至日正午太阳高度为45°(如右图),为保证正午建筑物底层居室有一定光照,南北两幢楼房间距和楼高的关系是A.楼高的两倍B.楼高的1/2 C.与楼高相等D.随便,无所谓(5)太阳能热水器的角度:应使太阳能热水器集热面与太阳光线垂直。

太阳高度角变化规律

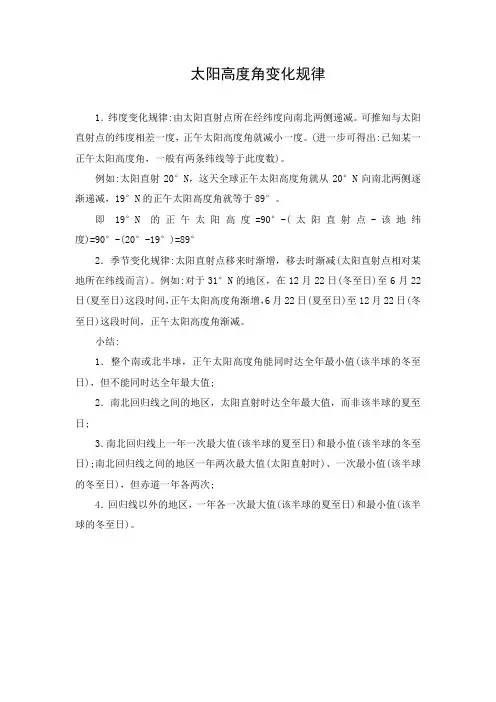

1.纬度变化规律:由太阳直射点所在经纬度向南北两侧递减。

可推知与太阳直射点的纬度相差一度,正午太阳高度角就减小一度。

(进一步可得出:已知某一正午太阳高度角,一般有两条纬线等于此度数)。

例如:太阳直射20°N,这天全球正午太阳高度角就从20°N向南北两侧逐渐递减,19°N的正午太阳高度角就等于89°。

即19°N的正午太阳高度=90°-(太阳直射点-该地纬度)=90°-(20°-19°)=89°

2.季节变化规律:太阳直射点移来时渐增,移去时渐减(太阳直射点相对某地所在纬线而言)。

例如:对于31°N的地区,在12月22日(冬至日)至6月22日(夏至日)这段时间,正午太阳高度角渐增,6月22日(夏至日)至12月22日(冬至日)这段时间,正午太阳高度角渐减。

小结:

1.整个南或北半球,正午太阳高度角能同时达全年最小值(该半球的冬至日),但不能同时达全年最大值;

2.南北回归线之间的地区,太阳直射时达全年最大值,而非该半球的夏至日;

3.南北回归线上一年一次最大值(该半球的夏至日)和最小值(该半球的冬至日);南北回归线之间的地区一年两次最大值(太阳直射时)、一次最小值(该半球的冬至日),但赤道一年各两次;

4.回归线以外的地区,一年各一次最大值(该半球的夏至日)和最小值(该半球的冬至日)。

正午太阳高度的变化规律正午太阳高度的时空变化规律是地理学习的重点和难点,该部分原理知识抽象复杂,综合性强,对学生应用能力的要求较高。

分析近几年高考试题可以看出,对于该部分原理知识的考查,命题角度更加巧妙,出题形式也更加灵活多样。

但万变不离其宗,深刻把握该部分原理知识,科学利用正午太阳高度的时空变化规律模型,是迅速解决该类问题的有效方法。

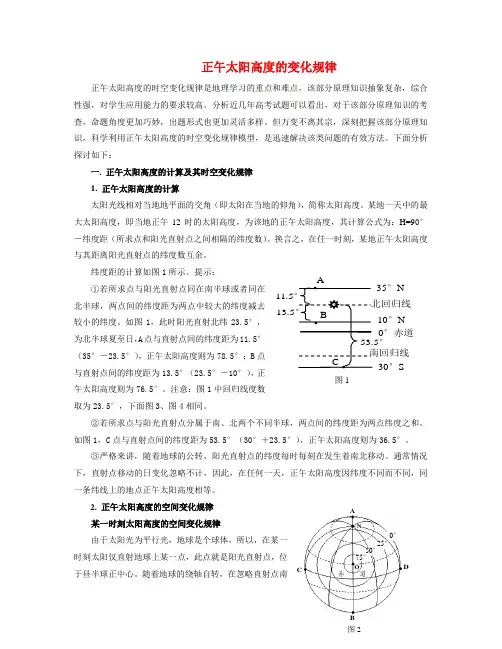

下面分析探讨如下:一. 正午太阳高度的计算及其时空变化规律1. 正午太阳高度的计算太阳光线相对当地地平面的交角(即太阳在当地的仰角),简称太阳高度。

某地一天中的最大太阳高度,即当地正午12时的太阳高度,为该地的正午太阳高度,其计算公式为:H=90°-纬度距(所求点和阳光直射点之间相隔的纬度数)。

换言之,在任一时刻,某地正午太阳高度与其距离阳光直射点的纬度数互余。

纬度距的计算如图1所示。

提示:①若所求点与阳光直射点同在南半球或者同在北半球,两点间的纬度距为两点中较大的纬度减去较小的纬度。

如图1,此时阳光直射北纬23.5°,为北半球夏至日,A 点与直射点间的纬度距为11.5°(35°-23.5°),正午太阳高度则为78.5°;B 点与直射点间的纬度距为13.5°(23.5°-10°),正午太阳高度则为76.5°。

注意:图1中回归线度数取为23.5°,下面图3、图4相同。

②若所求点与阳光直射点分属于南、北两个不同半球,两点间的纬度距为两点纬度之和。

如图1,C 点与直射点间的纬度距为53.5°(30°+23.5°),正午太阳高度则为36.5°。

③严格来讲,随着地球的公转,阳光直射点的纬度每时每刻在发生着南北移动。

通常情况下,直射点移动的日变化忽略不计,因此,在任何一天,正午太阳高度因纬度不同而不同,同一条纬线上的地点正午太阳高度相等。

巧用太阳直射点南北移动图快速掌握正午太阳高度和昼夜长短的变化规律作者:肖能位来源:《青年与社会》2020年第37期摘要:正午太阳高度的变化和昼夜长短的变化,是高中地理教学的重点和难点,在分析比较不同地区气温的高低,或者同一地区不同季节气温的变化,总是需要用正午太阳高度和昼夜长短来加以说明,而快速准确判断正午太阳高度的大小和昼夜长短就显得尤为重要。

关键词:巧用;太阳直射点移动图;掌握;正午太阳高度和昼夜长短;变化规律鲁教版必修一第一单元第三节“二、正午太阳高度的变化”和“三、昼夜长短的变化”是高中地理教学的重、难点,对学生来说比较困难,分析回答这样的问题往往不够理想。

如果把太阳直射点的南北移动与正午太阳高度的变化和昼夜长短的变化规律密切联系起来分析,就能快速准确的掌握了。

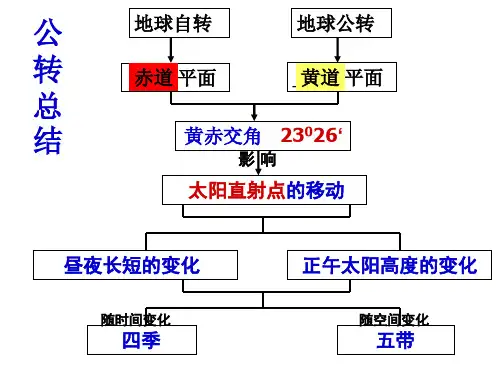

一、原理说明并证实太阳直射点南北移动规律原理说明:由于地球绕日公转,在公转过程中地轴始终保持与黄道平面66°34的夹角,导致太阳直射点在南北回归线之间往返移动,其回归运动周期约为365天5时48分46秒,即一个回归年。

每年的春分日,约3月21日左右,太阳直射点向北移动到在赤道上,之后继续向北移动;夏至日,约6月22日,直射点移动到北回归线上,之后不再向北移动,转而向南移动;秋分日,约9月23日左右,直射点向南移动到赤道上,之后继续向南移动;冬至日,12月22日左右,直射点移动到南回归线上,之后直射点不再向南移动,转而向北移动,次年春分,直射点又回到赤道上,太阳直射点就是这样在南北回归线之间往返移动,大约一个月移动8个纬度左右。

实验及方法:【方法一】动画演示地球的公转本身就是一个运动过程,如果仅仅记住一些结论,不去研究它的过程,学起来会觉得很困难。

因此,形象地演示地球公转过程就成为突破难点的必要手段之一。

动画演示,让学生观察随地球绕日公转太阳直射点在地球表面的移动情况,同时观察南北半球昼夜长短及昼夜长短的变化情况。

用动画演示,给学生留下生动直观的印象,学生易于接受太阳直射点南北移动的事实,激发了学习兴趣。

)太阳高度角的变化规律与常见图表判读晨昏圈上=0昼半球大于0夜半球小于0(一)太阳高度角的日变化:--日变化曲线图(1)出现极昼现象的极点,一天内太阳高度角大小不变=直射点纬度=晨昏线与地轴夹角,与极昼、极夜的最低纬度(和晨昏线相切的纬线)互余;(2)除极点外,一天中太阳高度角是不断变化的:h日出时=0,h逐渐增大,当地正午12最大(H),之后渐小,h日落时=0,日落后小于0;(3)太阳高度最大时(为正午太阳高度角):若太阳高度最大时等于90°,则该地当天正午被太阳直射;(4)极昼区内的三种情况:①24小时太阳高度都大于等于0°,该地出现极昼现象;*②太阳高度角最小=0°,该地极昼,且处于与晨昏线相切的纬线上,即当天极昼的最低纬度;③若太阳高度角一天中大于0°且为一定值,则该地为处于极昼的极点;④若太阳高度角最大=0,则该地极夜,并处于与晨昏线相切的纬线上;太阳高度角日变化曲线图的相关计算和分析:1、读时间坐标(1)昼长时间=日落时间-日出时间①若昼短于12小时,说明该地处于冬半年;②若昼等于12小时,说明太阳直射赤道(两分)或该地位于赤道上;③若昼长于12,说明该地是夏半年;:④若昼长等于24小时,说明该地极昼。

(2)若坐标上为北京时间:①可计算:日出当地时间=12-昼长/2 日落当地时间=12+昼长/2②据当地与北京时间差,求当地经度;2、读太阳高度高度角,可判断或计算直射点纬度、当地纬度: ah (太阳高度)0°66°34;90°23°2646°5243°08bc d ~ e f(1)直射点纬度:根据正午太阳高度角公式计算;等于出现极昼的极点太阳高度、根据极昼、极夜的范围确定(互余)(2)当地纬度:根据正午太阳高度角公式计算;根据太阳高度变化判断;(二)太阳高度角的空间变化:;1、规律:由直射点(90)向四周递减,至晨昏圈递减为02、等太阳高度线图:可以看做是以太阳直射点为中心的俯视图,图的中心为太阳直射点,以该点为中心向四周逐渐降低;外圆为0°,则图示范围=昼半球;外圆>0°,则图示范围<昼半球(1)抓住两个“太阳高度”变化规律:①图的中心为太阳直射点,太阳高度以该点为中心向四周逐渐降低;②通过该点的纬线即为太阳直射的纬线,其正午太阳高度为90度,通过该点的经线即太阳直射的经线,正午太阳高度的分布规律从太阳直射点向南北递减。