人教版必修四第四单元第11课 《廉颇蔺相如列传》课例赏鉴

- 格式:doc

- 大小:44.00 KB

- 文档页数:7

《廉颇蔺相如列传》课文赏析《廉颇蔺相如列传》是《史记》中的一篇重要篇章,通过描述赵国上卿蔺相如与大将廉颇之间的故事,展现了两位杰出人物的智勇与忠诚。

以下是对这篇课文的赏析,主要从情节结构、人物塑造、语言特色、主题思想、艺术手法和社会意义等方面展开。

1.情节结构《廉颇蔺相如列传》的情节结构紧凑,布局合理。

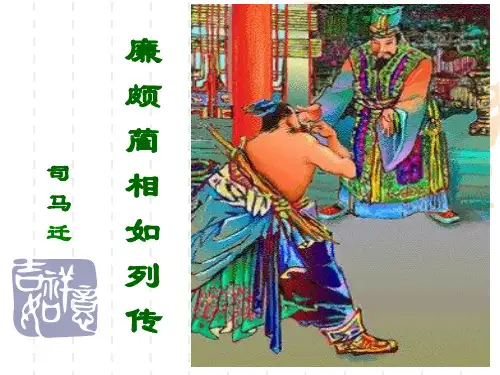

全文以“完璧归赵”、“渑池之会”、“负荆请罪”三个故事为中心,通过生动的情节和细节,展现了蔺相如的智勇与廉颇的忠勇。

每个故事都有起承转合,环环相扣,使得整篇传记读来引人入胜。

2.人物塑造在这篇课文中,人物形象栩栩如生。

蔺相如的机智勇敢、顾全大局,廉颇的忠勇善战、知错能改,都是历史上的杰出人物。

作者通过生动的描写和叙述,使得这些人物形象跃然纸上,令人印象深刻。

3.语言特色《廉颇蔺相如列传》的语言质朴自然,生动有力。

作者通过对人物语言、行动和心理活动的刻画,使得整篇文章具有极高的艺术性。

同时,文中使用了许多成语和古汉语表达方式,增强了文章的历史感和文化底蕴。

4.主题思想《廉颇蔺相如列传》的主题思想深刻。

它通过展现两位杰出人物的智勇与忠诚,弘扬了民族精神和爱国主义情怀。

同时,文中也体现了“和为贵”的思想,强调了团结协作、顾全大局的重要性。

5.艺术手法在这篇课文中,作者运用了多种艺术手法来刻画人物形象和表现主题思想。

例如,通过对比手法突出廉颇和蔺相如的不同性格和品质;通过细节描写展现人物内心世界;通过环境描写烘托气氛和情感等。

这些艺术手法使得整篇文章更加生动、形象、有力。

6.社会意义《廉颇蔺相如列传》的社会意义重大。

它不仅弘扬了民族精神和爱国主义情怀,也提醒人们要顾全大局、团结协作、有错就改。

同时,它也是古代文化传承的重要载体,对于弘扬传统文化、提高人们文化素养具有重要意义。

综上所述,《廉颇蔺相如列传》是一篇情节紧凑、人物生动、语言优美、思想深刻的经典之作。

通过对这篇课文的赏析,我们可以更好地理解古代历史和文化,也可以更好地认识民族精神和爱国主义情怀的内涵和价值。

《廉颇蔺相如列传》赏析人教社中语室熊江平[作者介绍]司马迁(约前145——约前90),字子长,夏阳(今陕西省韩城县南)人,西汉著名的史学家、文学家。

他的父亲任太史令多年,是一位博学多闻的学者,天文、历法、诸子等无所不通,司马迁少年时代在父亲的指导下专心学习,后来又向著名学者孔安国学习《尚书》,向董仲舒学习《春秋》,受到良好的教育。

20岁以后,司马迁遍游南北,考察风土人情,文物古迹,搜寻史料,研究社会,为他以后写《史记》准备了丰富的材料。

公元前108年,司马迁担任太史令,4年之后开始撰写《史记》。

公元前98年,李陵兵败投降匈奴,他因为替李陵辨解,触怒了汉武帝,被下狱,受宫刑。

他极度愤懑,但为了著史,忍辱生活。

出狱后曾任中书令(皇帝身边掌握机要的宦官),仍努力写史。

公元前92年左右,司马迁完成了526,500字,130篇的不朽巨著《史记》。

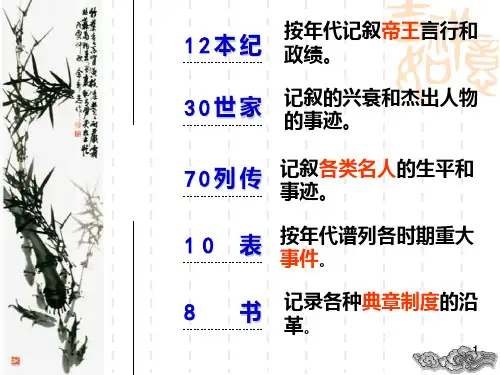

《史记》,原名《太史公书》,是我国最早的纪传体通史,《史记》语言生动,形象鲜明,在文学史上有很高的地位,鲁迅先生称它是“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

他留下的著作,除《史记》外,还有《报任安书》和《悲士不遇赋》。

[解题]本文节选自《史记·廉颇蔺(lìn)相如列传》。

原为廉颇、蔺相如、赵奢、李牧等人的合传。

这是原传的第一大部分。

战国后期是封建割据,诸侯纷争最严重的时期。

赵国处在四战之地,尤其是西邻强秦的威胁最大。

本篇记叙廉颇、蔺相如在这种历史情况下,西抗强秦,为赵国的安全和尊严所做出的贡献;同时也写了他们二人为维护赵国的利益,彼此搞好团结的事迹。

列传,古代纪传体史书中的一种体例,用来记叙帝王、诸侯以外的历史人物的事迹。

[注评]廉颇者,赵之良将也。

“……者,……也”:文言里判断旬的典型格式,“者”用在主语后边表提顿,“也”用在谓语后边表判断。

○先介绍廉颇。

赵惠文王十六年,即公元前283年。

赵惠文王:战国后期赵国的国君。

廉颇为赵将,伐齐,为:做,担任。

![2020年高中语文第四单元第11课廉颇蔺相如列传课时1含解析[新人教版必修4]](https://uimg.taocdn.com/6e75a49e76a20029bc642d45.webp)

第11课 廉颇蔺相如列传课时优案1解释文中加点词语,并翻译文中画波浪线的句子,注意通假、古今异义、词类活用、文言句式等语言现象。

廉颇者,赵之良将也。

赵惠文王十六年,廉颇为赵将,伐齐,大破之,取阳晋,拜为上卿,以勇气闻.(□01闻名)于诸侯。

蔺相如者,赵人也。

为赵宦者令...(□02宦官的头目)缪贤舍人。

赵惠文王时,得楚和氏璧。

秦昭王闻之,使人遗.(□03送给)赵王书.(□04书信),愿以十五城请易.(□05交换)璧。

赵王与大将军廉颇诸大臣谋:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺(□06想把璧给秦国,秦国的十五座城恐怕不能得到,白白地被欺骗);欲勿予,即患.(□07担心)秦兵之来。

计未定,求人可使报.(□08回复)秦者,未得。

宦者令缪贤曰:“臣舍人蔺相如可使。

”王问:“何以知之?”对曰:“臣尝有罪,窃.(□09谦词,私自,私下)计欲亡走燕。

臣舍人相如止臣曰:‘君何以知燕王?’臣语.(□10音yù,告诉)曰,臣尝从大王与燕王会境上,燕王私握臣手曰,‘愿结友’,以此知之,故欲往。

相如谓臣曰:‘夫赵强而燕弱,而君幸.(□11宠幸)于.(□12介词,引出动作的施动者)赵王,故燕王欲结于君。

今君乃亡赵走燕,燕畏赵,其势必不敢留君,而束.(□13捆绑)君归赵矣。

君不如肉袒伏斧质请罪,则幸.(□14侥幸)得.(□15能够)脱.(□16免)矣。

’臣从其计,大王亦幸.(□17副词,幸而)赦臣。

臣窃以为其人勇士,有智谋,宜.(□18应该)可使。

” 于是王召见,问蔺相如曰:“秦王以十五城请易寡人之璧,可予不.(□19通“否”)?”相如曰:“秦强而赵弱,不可不许。

”王曰:“取吾璧,不予我城,奈何?”相如曰:“秦以城求璧而赵不许,曲在赵;赵予璧而秦不予赵城,曲.(□20理亏)在秦。

均之二策,宁许以负秦曲(□21比较这两个对策,宁可答应,使秦国承担理亏的责任)。

”王曰:“谁可使者?”相如曰:“王必.(□22实在)无人,臣愿奉璧往使。

《廉颇蔺相如列传》课例赏鉴

《廉颇蔺相如列传》是一部古代史记,记录了廉颇、蔺相如两位名将的英雄故事,是一部重要的史料。

廉颇,来自魏国,他身高9尺半,胸中所含神武归真,是西楚霸业的开创者,受到史书上的高度赞誉。

蔺相如,一方大将,捍卫汉宫,拒绝外忧,他气宇轩昂、英武磅礴,话不投机,不留宿,只夜行行行行行行,乃野夫之佳兵也。

《廉颇蔺相如列传》的教育意义深远,它故事中记载的廉颇蔺相如的德人之美,耐劳宽忍勇敢,对于每个年轻人都具有最深的教训和启示。

它的确实体现出古之伟大,古之可崇倡。

这部史记为人们提供了一个健康的心灵休养场所,激发了我们实现理想的信心,凝结起迷信,使人类精神得以传承和发展。

《廉颇蔺相如列传》是历史上一部重要的史料,它所记录的受众长盛名义,是一部既具有古老思想价值的文献,又具有现代励志的意义的史记。

通过它,我们得到了重要的贵族精神和精神,激发我们向上奋斗的热情。

人教版必修4语文《廉颇蔺相如列传》评课稿一、引言《廉颇蔺相如列传》是人教版必修4语文课本中的一篇古代文学作品。

本文是一篇以历史人物为背景的文学作品,通过描写廉颇和蔺相如这两位重要的历史人物的故事,展示了他们的忠诚和智慧,以及对国家的责任感和爱国精神。

本评课稿旨在对这篇故事进行详细的分析和评价,帮助学生更好地理解和欣赏这篇文学作品。

二、文本简介《廉颇蔺相如列传》是战国时期历史记载中的两个重要人物的列传。

廉颇是赵国的将领,战功赫赫;蔺相如是赵国的一位智勇双全的外交家。

两人都以其忠诚、智慧和爱国精神而闻名于世。

在这篇列传中,作者生动地描绘了廉颇和蔺相如两位杰出人物的形象,通过他们的故事展示了战国时期的动荡和各国间的斗争。

他们在关键时刻的决策和行动,展现了他们的聪明才智和大无畏的勇气。

三、核心内容分析1. 廉颇的忠诚和勇敢廉颇是赵国的一位将领,在战国时期立下了许多功勋。

他才思敏捷,善于用兵,因此受到了赵国君主的赏识。

在故事中,廉颇所展现出的忠诚和勇敢精神令人钦佩。

在赵国内部出现内乱的时候,廉颇毅然离开了城池,带领一支军队迎战来犯的敌军,并最终成功地保卫了赵国。

廉颇的忠诚和勇敢,给我们树立了一个榜样。

他敢于冲破重重困难,为了国家利益而奋斗,这种精神是我们值得学习和借鉴的。

2. 蔺相如的智慧和机智蔺相如是赵国的一位外交家,他在战国时期以其智慧和机智而闻名。

在故事中,蔺相如通过善于观察和分析,洞察敌人的意图,制定了一系列巧妙的计策,最终使赵国成功地化解了危机。

蔺相如的聪明才智给我们留下了深刻的印象。

他的智慧和机智告诉我们,只有善于思考和掌握情势,才能在困境中找到解决问题的办法。

3. 爱国精神的彰显《廉颇蔺相如列传》中廉颇和蔺相如表现出了强烈的爱国精神。

他们不仅为了自己国家的利益而坚决奋斗,还用自己的智慧和勇气保卫了国家的疆土。

廉颇在赵国内部冲突时勇敢抵抗外敌,而蔺相如通过外交手段化解了赵国与秦国之间的危机。

廉颇和蔺相如的爱国精神值得我们称赞和学习。

《廉颇蔺相如列传》课例赏鉴摘要:以“微言大义”为切入点展开《廉颇蔺相如列传》的教学,着眼于文本的用字细节,引导学生在开放自主的探究学习中,生成问题,解决问题,体会司马迁在人物塑造上的非凡本领,感受中华优秀传统文化之美,增强文化传承的自觉意识。

关键词:微言大义核心素养文化旨归【教学设想】《廉颇蔺相如列传》是高中语文教学的传统篇目,把教学目标、重点定位于何处,如何进行长文短教,这是我在接到课题后一直思考的问题。

面对高中语文新一轮的课改高潮,核心素养成为课程改革的方向和任务。

其中,“语言建构与运用”是基础,“文化传承与理解”是终极旨归,而文言文是将这两大核心素养密切关联的非常好的载体。

出于应试要求,学生对语言层面的知识点(实词、虚词、句式)非常重视,但多停留于解读释义、文本疏通,却较少进行深度的文化挖掘,文化视野受限,文化自觉意识不强。

基于这样的学情,我大量查找相关鉴赏资料,比对诸多的鉴赏角度,选择了“微言大义”这个切入点来展开本课的教学,力求在语言与文化两大核心素养之间搭建桥梁,改变学生文言文学习的传统模式和方法。

【教学目标】1.揣摩语言细节,比较鉴赏,体会“微言”在人物塑造上的作用。

2.形成较深刻的文化理解,实现对历史的温情与敬意,达到真正意义上的文化传承。

【课堂实录】一、故事导入师:《左传·襄公二十七年》中记载:齐国有个叫庆封的贵族子弟,嗜酒如命,生活骄奢,不学无术。

一次,他出使素有礼仪大国之称的鲁国,鲁国以隆重的嘉宾之礼迎请,可庆封却言行不检,毫无礼数可言。

鲁国的大臣叔孙见状,就在庆封面前吟诵了一首诗歌。

投影:相鼠有皮,人而无仪。

人而无仪,不死何为!(《诗经·相鼠》)师:大家能够告诉我叔孙吟诵这首诗歌意图何在吗?生:诗句的意思是:看那大老鼠有皮,人却没有礼仪,人要没有礼仪,活着还有什么价值呢?这应该是一种指桑骂槐吧,批评庆封不懂礼仪。

师:好,翻译得很准确,理解很到位。

你所说的指桑骂槐,先言他物以引所咏之词,其实是《诗经》当中经常使用的一种艺术表现手法,是什么手法呢?生(齐):比兴。

师:对,叔孙借比兴之法曲折批评了庆封的无礼。

可惜庆封竟然不解其意,不仅让自己在外交场合中成为对方的笑柄,也让他代表的齐国颜面尽失。

从这个故事中我们能够体会到文言文在语言表达上鲜明的特点:看似不露山水,实则言近旨远、言简意丰。

这就是我们经常谈到的“微言大义”。

(板书:微言大义———言近旨远、言简意丰)投影:微言大义:用细微、微妙的语言表达丰富的内蕴,表面意义下暗藏玄机。

师:我们今天要学习的《廉颇蔺相如列传》,是有“史家之绝唱,无韵之离骚”美誉的《史记》中的名篇。

让我们共同探究,理解这篇文章“微言”中的“大义”。

二、品味语言细节,体会形象第一环节:相如出场(第5 段)师:廉颇、蔺相如的故事我们耳熟能详,哪位同学能结合上节课学习的内容回顾一下这篇课文由哪三个情节单元组成呢?生:课文讲了三个故事:完璧归赵、渑池会盟、负荆请罪。

师:好,我们来复习一下已讲过的第5 段,这是完璧归赵的前奏,是蔺相如在赵王面前的首次正面亮相。

大家先来齐读本段。

(生齐读。

)师:本段一开始,赵王就迫不及待询问蔺相如如何解决他面临的两难问题:“秦王以十五城请易寡人之璧,可予不?”请同学们合上课本,回忆上节课讲的情节内容,填补蔺相如的答语。

投影:(赵王)问蔺相如曰:“秦王以十五城请易寡人之璧,可予不?”相如曰:“秦强而赵弱,()。

”生:秦国强大,赵国弱小。

蔺相如明确摆出敌强我弱的客观现实,由此引出的答复当然应该是:予。

赵国和秦国的国力对比悬殊,赵王必须“予”,不得不“予”。

生:第3 段中写赵王与大臣谋,君臣陷入两难。

“予秦”,担心“秦城恐不可得,徒见欺”;“勿予”,“即患秦兵之来”。

蔺相如劝赵王“予”,表明这是面对现实的无奈之选。

我记得蔺相如是用了双重否定来表达不得不给秦王和氏璧的态度的。

在“予”前加上“不可不”,结论不变,又能强调被迫为之。

师:好,两位同学表达了自己的意见,我们打开课本,看看司马迁是如何为蔺相如设计回答的。

(学生急切翻看课本,寻找对应的文本内容,探究心被激发。

)师:第二位同学“不可不予”的回答已经很接近司马迁为蔺相如设计的答语了,但还有一字的微差。

正常情况下,蔺相如应该顺着赵王的发问有针对性地回答“可予”,那他为什么要答非所问地以“不可不许”回应赵王呢?刚才我们的同学已经谈到了使用双重否定表达的作用,从句式角度分析了表层语言中蕴含的潜在信息,即强调面对强秦被迫为之的态度,老师觉得很有道理。

那谁来告诉我们“许”替换了“予”,其中又有什么奥妙呢?(提议学生独立思考后分组讨论,彼此交流,梳理整合看法后发言。

)生:“予”是给的意思,“许”是答应的意思,两者强调的针对点不同。

“予”是单单针对璧来说的,意思是只能把璧交给秦国。

“许”强调“答应”,含义是“同意交换”,是就以城易璧这件事来说的。

这样的表述表明蔺相如认为以城易璧才是恰当的对策,而不仅仅是就璧“予”还是“不予”的问题。

答应交换和把璧直接交给对方是两码事。

至于最终究竟给还是不给,当然要便宜行事。

生:在“许”字上做文章可以让赵王摆脱“予”与“不予”的两难困境,提示赵王先答应秦王交换的条件再见机行事,充分展现出蔺相如善于权衡利弊、灵活机变,有着超出群臣的卓越政治智慧。

师:好,同学们的发言非常精彩,从用字、句式的表层差异谈到了语言对人物形象塑造的表现力。

可见,语言表达上看似微妙的差别,实则包孕丰富,这就是“微言大义”的魅力所在。

三、再品语言细节,挖掘文化内涵第二环节:渑池会盟(第15 段)师:我们刚才谈到了蔺相如的出场环节,大家对“微言大义”有了初步的认知。

现在我们继续阅读《廉颇蔺相如列传》中的其他情节片段,看看还有没有类似的语言玄机。

请同学们继续阅读“渑池会盟”的故事。

(学生齐读课文“渑池会盟”部分,教师将本段中秦御史和赵御史的记史内容挑出显示。

)投影:某年月日,秦王与赵王会饮,令赵王鼓瑟。

(秦御史)某年月日,秦王为赵王击缶。

(赵御史)师:从这两句史料记录中大家能否读出蕴含的隐性信息呢?有没有真正体会到所谓客观的史书记载中包含的潜台词呢?生:我觉得秦御史记载中的“令”应该引起我们的关注。

“令”是命令的意思,用词强硬,可以看出秦王恃强凌弱、蛮横无理。

两王会饮,这是外交场合的正式会面,双方代表的是两个平等的国家。

秦王令赵王鼓瑟,是对赵王乃至赵国极大的蔑视。

师:这个细节抓得好。

不过老师有一个疑问,秦御史记载历史,当然希望树立秦王、秦国的良好形象,那他为什么要突出秦王的蛮横呢?生:我觉得这是主观愿望和客观效果的问题。

秦御史的主观愿望应该是想要表现秦国强大的实力,无可争议的霸主地位,而客观上却让读者体会出秦王的目中无人、骄横无理。

师:对,这种主观愿望与客观效果的相悖,是缺乏政治智慧的表现。

生:那相比较而言,赵御史就非常聪明了,他用了“为”这个字。

“为”在这里是给、替的意思,表明赫赫有名的秦王是主动击缶来取悦赵王的。

师:我们刚才谈到秦强赵弱,这是不争的现实。

那秦王有什么必要取悦赵王呢?生:我想这正是赵御史想要传达的隐性信息。

既然赵在政治、军事实力上缺乏压倒秦的优势,那就很有可能是赵王的仁德或其他人格魅力让秦王臣服,以致主动击缶示好。

和秦御史无意中流露出秦王的蛮横来对比,我们就看出了赵御史的智慧,他不动声色抬高了赵王的地位。

师:对比鉴赏,很有说服力。

不过老师要提醒你一个小细节,赵御史记史的文字是在谁授命下完成的呢?(其他学生提示:第15 段写有“相如顾召赵御史书”。

)师:所以说,司马迁真正想要突出的是蔺相如的政治智慧。

生:老师,我还想补充一点。

我觉得“令”只是证明秦王发令,至于赵王“鼓瑟”了没有,不得而知;而“为”表示心甘情愿,自然“击缶”的动作是已然实施的。

师:对,所以这组词语的对比分析,让我们看到的不仅是主动与被动的区别,还有未然与已然的区别。

看来“令”“为”的确是一个值得挖掘的微言大义的点。

生:我觉得“鼓瑟”和“击缶”也应该是一个区别。

我不太理解的是,秦王在正式的外交场合让赵王鼓瑟显然是为了表现对赵王的轻视,既然蔺相如是想要以牙还牙、以眼还眼,为赵王挽回尊严,为什么不顺势让秦王也鼓瑟一曲?为什么还要专门提到“窃闻秦王善为秦声,请奉盆缶秦王”呢?师:非常好。

这位同学虽然没有给了我们确定的结论,但却提出了一个有价值的问题。

大家有没有思考过“鼓瑟”和“击缶”的差别呢?现在请大家拿出学案,阅读资料,再结合课本中“瑟”与“缶”的相关注释,自主学习,分组合作探究。

投影展示学案内容:第一,关于缶的器物特征及功用(同时展示缶的图片和“缶”的甲骨文、金文、小篆字形,使学生对“缶”这一器物的认识更加具象化。

)《辞海》:缶,盛酒浆的瓦器,小口大腹,也有铜制。

《说文解字》:缶:瓦器,所以盛酒浆,秦人鼓之以节歌。

《诗经·宛丘》:坎其击缶,宛丘之道。

(坎:敲击。

)《墨子·三辩》:昔诸侯倦于听治,息于钟鼓之乐;士大夫倦于听治,息于竽瑟之乐;农夫春耕夏耘,秋敛冬藏,息于聆缶之乐。

《盐铁论》:“往者民间酒会,各以党俗,弹筝鼓缶而已。

”第二,秦声与秦俗、秦风(同时展示春秋战国时期各国分布的地图,从图中可以直观看到秦与少数民族西戎接壤。

)《旧唐书·音乐志》:缶,如足盆,古西戎之乐。

秦俗应而用之。

《谏逐客书》:夫击瓮叩缶弹筝搏髀……真秦之声也;郑、卫、桑间、昭、虞、武、象者,异国之乐也。

今弃击瓮叩缶而就郑卫,退弹筝而取昭虞。

《史记·魏世家》中记载,魏无忌曾说:秦与戎翟同俗,有虎狼之心,贪戾好利而无信,不识礼义德行。

苟有利焉,不顾亲戚兄弟,若禽兽耳,此天下之所识也,非有所施厚积德也。

师:学案中有没有什么不理解的字词、文句?(学生提出了一些具体的问题,教师一一解释并强化了一些重点实词的理解。

鄙:边疆,边远的地方;就:靠近,趋向于;髀:大腿。

)师:文字疏通之后,请大家结合阅读的资料分析一下“击缶”“鼓瑟”的微言中包含的大义吧。

生:课本注释提到,缶是盛酒浆的瓦器,这点我们从缶的图片和《辞海》《说文解字》关于缶的相关文字资料中可以得到印证。

可见,缶最初产生时并非专门的乐器,而是酒器。

这点和瑟不同,课文注释中明确释义,瑟是一种形状像琴的弦乐器。

相比之下,缶就显得比较低等。

生:从《墨子》记载的内容可以看出来,地位比较高的诸侯、士大夫倦于政事的时候,以钟鼓、竽瑟为乐来享乐、休息;而缶作为一种源于酒器的低等乐器,演奏的音乐是给地位低下的农夫在农闲时听的。

师:发言很棒,有理有据。

还有哪些资料印证了他们刚才提出的观点呢?生:《盐铁论》中提到“鼓缶”的场合是在“民间酒会”也可以证明。

老师刚才提到“鄙”是边远之地,那缶也是边远地区的少数民族用的乐器。