日本对外贸易

- 格式:ppt

- 大小:531.00 KB

- 文档页数:26

![[整理]战后日本对外贸易迅速发展的原因区域经济与经济全球化的关系](https://uimg.taocdn.com/3a4c72295627a5e9856a561252d380eb62942347.webp)

战后日本对外贸易迅速发展的原因区域经济与经济全球化的关系1.简述战后日本对外贸易迅速发展的原因。

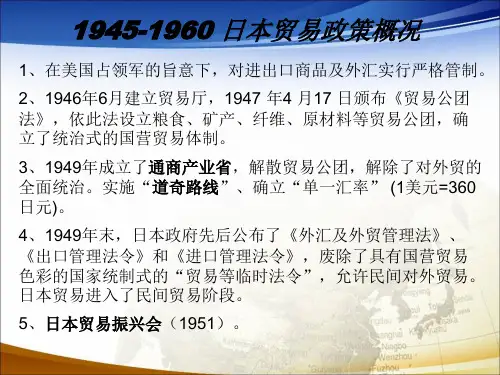

1、①有利的国际政治经济环境。

特别是美国对日本的扶植政策,是日本经贸崛起的重要原因,而20世纪50年代爆发的朝鲜战争,美国对日本出口贸易的扩大和经济发展带来了巨大刺激。

②长期被低估的汇率制度。

长达20年之久的被低估的固定汇率制度是促进日本战后出口贸易高速增长的重要动力来源。

③ 国际竞争能力的强化。

为了提高出口产品的价格竞争能力,日本企业在努力提高劳动生产率的同时,还强化了对经营成本的控制。

提高技术水平,降低生产成本。

④政府的支持。

战后,日本政府为贯彻实施“贸易立国”的发展战略,对本国的贸易活动进行了全面的干预。

⑤贸易政策的选择。

战后,日本政府为恢复本国经济,促进民族经济的发展,对进口贸易实施了严格的限制。

⑥充分利用科技革命的成果,加快技术进步。

日本赶上了第三次科学技术革命,更抓住了机遇,吸取第三次科技革命成果,选择计算机技术的开发,合成材料技术的开发。

⑦重视教育,加速人才的培养。

2.简述区域经济与经济全球化的关系。

2、①区域经济是在一定区域内经济发展的内部因素与外部条件相互作用而产生的生产综合体。

每一个区域的经济发展都受到自然条件、社会经济条件和经济技术政策等因素的制约。

区域经济反映区域性的资源开发和利用的现状及其问题,尤其是指矿物资源、土地资源、人力资源和生物资源的合理利用程度。

地理因素是区域经济中的基本要素。

区域经济最明显的表现为区域经济集团化。

跨国公司是区域经济中最活跃的要素。

②经济全球化是指世界各国经济联系的加强和相互依赖程度日益提高;各国国内经济规则不断趋于一致;各种多边或区域组织对世界经济的协调和约束作用越来越强。

经济全球化以市场经济为基础,以先进科技和生产力为手段,以发达国家为主导,以最大利润和经济效益为目标,通过分工、贸易、投资、跨国公司和要素流动等,实现各国市场分工与协作与相互融合。

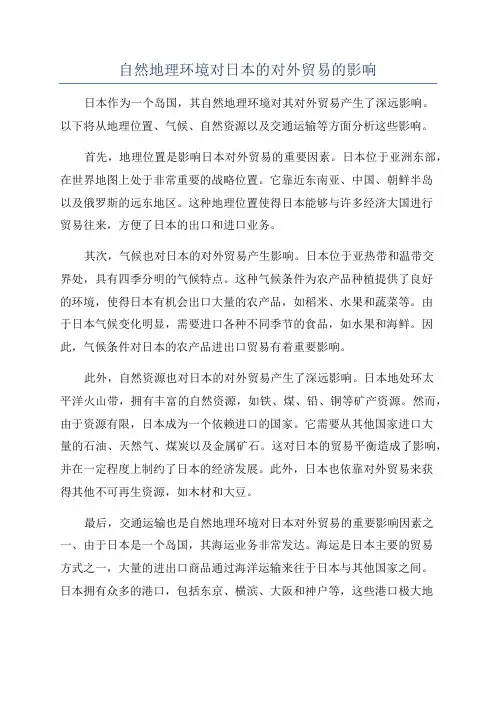

自然地理环境对日本的对外贸易的影响日本作为一个岛国,其自然地理环境对其对外贸易产生了深远影响。

以下将从地理位置、气候、自然资源以及交通运输等方面分析这些影响。

首先,地理位置是影响日本对外贸易的重要因素。

日本位于亚洲东部,在世界地图上处于非常重要的战略位置。

它靠近东南亚、中国、朝鲜半岛以及俄罗斯的远东地区。

这种地理位置使得日本能够与许多经济大国进行贸易往来,方便了日本的出口和进口业务。

其次,气候也对日本的对外贸易产生影响。

日本位于亚热带和温带交界处,具有四季分明的气候特点。

这种气候条件为农产品种植提供了良好的环境,使得日本有机会出口大量的农产品,如稻米、水果和蔬菜等。

由于日本气候变化明显,需要进口各种不同季节的食品,如水果和海鲜。

因此,气候条件对日本的农产品进出口贸易有着重要影响。

此外,自然资源也对日本的对外贸易产生了深远影响。

日本地处环太平洋火山带,拥有丰富的自然资源,如铁、煤、铅、铜等矿产资源。

然而,由于资源有限,日本成为一个依赖进口的国家。

它需要从其他国家进口大量的石油、天然气、煤炭以及金属矿石。

这对日本的贸易平衡造成了影响,并在一定程度上制约了日本的经济发展。

此外,日本也依靠对外贸易来获得其他不可再生资源,如木材和大豆。

最后,交通运输也是自然地理环境对日本对外贸易的重要影响因素之一、由于日本是一个岛国,其海运业务非常发达。

海运是日本主要的贸易方式之一,大量的进出口商品通过海洋运输来往于日本与其他国家之间。

日本拥有众多的港口,包括东京、横滨、大阪和神户等,这些港口极大地促进了海上贸易的发展。

此外,日本还发展了高效的铁路和公路网络,以方便国内货物运输和流通。

综上所述,自然地理环境对日本的对外贸易产生了重要影响。

地理位置使得日本成为亚洲乃至世界贸易的中心之一,气候条件促进了农产品的出口和进口,自然资源的丰富与有限性造成了日本的贸易平衡问题,而交通运输的发展则促进了商品的进出口。

因此,了解和适应自然地理环境对于日本的对外贸易具有重要的战略意义。

日本经济分析日本经济是世界第三大经济体,仅次于美国和中国。

日本的经济实力主要体现在先进的科技、高度发达的制造业和服务业。

以下是对日本经济的分析:1. 经济结构日本的经济结构主要包括制造业、服务业和农业。

制造业是日本经济的支柱产业,特别是汽车、电子、钢铁等行业在全球市场具有竞争力。

服务业占据了日本国内生产总值(GDP)的比重,主要包括金融、保险、旅游等领域。

农业在日本经济中所占比重较小,但农产品质量高,满足国内消费需求。

2. 对外贸易日本是世界上主要的贸易国之一,对外贸易对日本经济发展具有重要意义。

日本主要出口商品包括汽车、电子产品、机械设备等,主要进口商品为石油、天然气、食品等。

日本的主要贸易伙伴包括中国、美国、欧盟等国家和地区。

3. 经济政策日本政府实施积极的财政政策和货币政策,以促进经济增长。

近年来,日本实施了一系列经济刺激政策,如“安倍经济学”,旨在通过扩大政府支出、实施货币宽松政策等手段刺激经济增长。

4. 经济问题尽管日本经济具有较强的实力,但仍面临一些挑战。

首先,日本的人口老龄化问题严重,劳动力减少导致生产率下降。

其次,日本国内消费不足,限制了经济增长。

此外,日本政府债务水平较高,给财政状况带来压力。

5. 发展前景展望未来,日本经济仍具有一定的增长潜力。

政府需要继续推进经济改革,提高生产率,创新科技,培育新的经济增长点。

同时,应对人口老龄化问题,推动劳动力市场改革,提高劳动力参与率。

此外,加强与其他国家和地区的经济合作,推动贸易自由化,有助于日本经济的持续发展。

自然地理环境对日本的对外贸易的影响一.自然地理环境位置:日本——位于亚洲东部、太平洋西北部的岛国,其东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜、韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。

日本陆地面积约37.8万平方公里,领土由北海道、本州、四国、九州4个大岛和其他7200多个小岛屿组成,因此也被称为“千岛之国”。

气候环境:地处以温带和亚热带季风气候为主的日本,气候温和、四季分明,具有海洋性典型特征。

全国横跨纬度达25°,南北气温差异十分显著。

北海道与本州的东北地区、高原地带属温带,本土大部地区及冲绳等南方诸岛则为亚热带。

此外,日本所处位置令她受到季候风及洋流交汇的影响,因此四季分明、降水充沛。

地形环境:日本作为一个多山的岛国,山地和丘陵占国土总面积的71%,山地成脊状分布于日本的中央,将日本的国土分割为太平洋一侧和日本海一侧。

国土森林覆盖率高达67%。

因为日本群岛地处位于亚欧板块和太平洋板块的交界地带,即环太平洋火山地震带,地壳活动剧烈,因而国内的山大多数为火山,火山、地震活动频繁。

而日本的平原主要分布在河流的下游近海一带,多为冲积平原,规模较小,较大的平原有石狩平原、越后平原、浓尾平原、十胜平原等,其中面积最大的平原为关东平原。

水文环境:以季风气候为主的日本,流量受季节影响变化较大,夏季有来自海洋的夏季风影响,降水集中而且降水量多,河流流量大,冬季则少。

因国土面积狭小,多山地丘陵,河流短小而湍急,流域面积小。

因山地海拔较高(普遍1000-2000m),并且离海边较近,河流落差较大,有较为丰富的水能资源。

由于日本是一个岛国,海岸线全长33889公里。

且十分复杂,西部日本海一侧多悬崖峭壁,港口稀少,东部太平洋一侧多入海口,形成许多天然良港。

二.自然资源日本自然资源贫乏,除煤炭、天然气、硫磺等极少量矿产资源外,其他工业生产所需的主要原料、燃料等都要从海外进口。

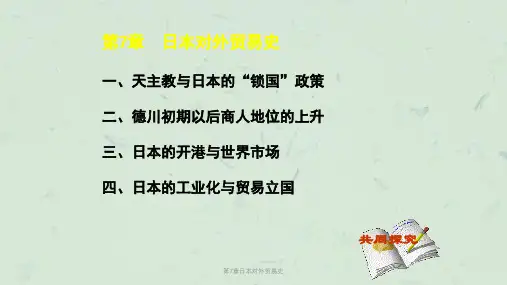

日本幕末时期的对外贸易政策与开放幕末时期是19世纪中叶日本历史上的一个重要时期,这一时期标志着幕府统治的尾声和明治维新的开端。

在这个时期,日本对外贸易政策和开放程度经历了巨大的变化,这对日本的现代化进程起到了重要的推动作用。

在幕末时期之前,日本长期处于封闭状态,实行着所谓的「鎖国」政策。

封锁国门的目的是为了保护日本的政治和社会稳定,限制外国势力的渗透和影响。

然而,这种封闭政策也造成了日本几世纪来的相对落后。

当时西方列强已在经济和军事上实施了现代化,而日本仍然停滞不前。

随着幕府的衰落和对外压力的增加,幕末时期日本开始思考开放对外贸易的必要性。

1853年,美国海军将领凯伦·佩里率领的舰队抵达日本,并以武力手段迫使日本开放对外贸易。

这一事件引起了日本内部的激烈争议,一方面,有人主张保持封闭,不让外国的影响渗入;另一方面,也有人认识到开放对外贸易是实现现代化的必经之路。

在这种背景下,幕府开始逐渐调整对外贸易政策。

1860年,《日美修好通商条约》的签署标志着日本对美开放了几个港口,并且同一时期,日本还与英法等国签订了类似的条约。

这一系列的条约使日本与西方国家的贸易交流得以正常进行,为日本的现代化改革打开了大门。

开放对外贸易给幕末时期的日本带来了巨大的经济变化。

外国的商品和技术的引进推动了日本的产业发展。

日本的农业、纺织业、造船业等得到了一定程度的现代化改造。

外国的投资和贷款也促进了日本的工业化进程。

这为日本后来的工业化奠定了基础,并成为明治维新时期日本迅速崛起的重要原因之一。

然而,开放对外贸易也带来了一些挑战和问题。

一方面,外国商品的进口造成了一部分国内产业的衰退,尤其对传统手工业造成了较大冲击。

另一方面,外国的贸易壁垒使得日本在国际贸易中的地位长期处于不平等地位。

这引发了一些民族主义思潮,同时也为日本后来的扩张主义和殖民主义提供了借口。

总的来说,幕末时期日本在对外贸易政策和开放程度上经历了巨大的变化。

案例:日本的资源进口战略日本是世界贸易大国,也是极度依赖进口的国家。

作为仅次于美国的第二大能源消费国,日本的资源却极其匮乏,所需石油的99.7%、煤炭的97.7%、天然气的96.6%都需依赖进口。

同时,日本在粮食、矿产品等资源方面也在很大程度上依靠进口地补给。

由于自给率极低,资源安全处于极大的风险之中,强烈的资源危机意识驱使历届日本政府以战略的眼光来看待资源短缺问题,制定和实施了一系列资源政策和措施。

近来年,中国进口资源的速度不断加快,石油、铁矿石、铜、铝、钢材、化肥甚至是粮食,都是进口“大户”。

对于中国而言,借鉴和学习日本的“进口之道”无疑具有重要意义。

一、进口渠道多元化实行进口渠道多元化,是日本抵御价格波动的有力武器。

在当今世界,风云变化的进口商品价格令不少国家在国际商战中败走麦城。

作为进口大国,日本为防止价格“陷阱”坚持走“进口渠道多元化”道路的确收到良好的成效。

在他国为“进口价格波动”而忧心忡忡时,多元化的进口战略使得日本“稳坐钓鱼台”,避免了经济上的损失。

日本对中东石油的依存度高达90%,远远高于其他发达国家。

一旦中东因战乱或政治格局地改变而断油,日本的经济将命悬一线。

由于中东的紧张局势长期没有出现缓和的迹象,开拓新的石油进口渠道、减少对中东的依赖,对日本的能源安全来说,势在必行。

从20世纪70年代末期,日本就增加了从印度尼西亚、中国和墨西哥等非中东产油国的石油进口。

而作为能源输出大国的俄罗斯,更是日本“能源外交”的重点。

从2004年的“安大线”、“安纳线”之争就可以看出,日本在开拓石油进口多元化方面可谓是煞费苦心。

经过多年的外交努力,日本的能源进口渠道多元化格局基本形成,在一定程度上缓解了对中东石油的过度依赖,能源安全进一步提高。

二、“开发性进口”战略日本是最大的农产品纯进口国,除大米、蛋类之外,大部分农产品需要国际市场供给。

自20世纪80年代以来,农产品的进口量一直呈扩大的趋势,截至2003年日本农产品进口量已占到国内农产品消费量的60%。

日本对外贸易的特点日本的工业主要分布在太平洋沿岸地区。

太平洋沿岸的东京、横滨、大阪、名古屋等,都是优良海港,海上交通便利,利于发展对外贸易。

日本对外贸易的管理体制战后以来,日本对外贸易的发展具有两面性,一方面在“贸易立国”基本方针引导下,对外贸易取得了令世人瞩目的巨大发展;另一方面由于片面追求出口增长的“加工贸易主义”政策,对外贸易的膨胀呈现出一种畸形状态。

进入90年代以后,日本发展对外贸易的国内外环境发生了一系列重大变化。

受此影响,日本对外贸易出现了许多新的特点,对外贸易发展的总体态势也在发生深刻的转变。

日本原有贸易体制存在的问题:1、加工型外贸体制弊端,日本由于国内资源极度贫乏,为了发展经济,必须大力发展对外贸易,即向海外出口制成品,以此换取所需要的原材料、能源和粮食等。

由此形成的对外贸易体制被称作加工型外贸体制。

2、日本经济的成熟及其外贸体制面临的改革,日本虽然已是成熟的经济大国,但其贸易体制却仍停留在传统的加工型贸易上。

这种内在的不协调决定着日本的贸易体制改革势在必行。

日本对外贸易体制1、转变贸易的商品结构。

扩大内需,继续提高制成品在进口中的比率,保持较为合理的出口规模,同其他国家之间形成“水平分工为主、垂直分工为辅”的产业分工格局。

消除对外贸易长期畸形发展的状态,缩小贸易盈余,缓和贸易摩擦。

2、进一步调整贸易的地区结构(区域集团化、资本、贸易自由化和世界经济一体化)在这种趋势下,发展与亚洲其他国家和地区之间的经贸关系,并力求在亚太经济合作中发挥主导作用,推进区域内贸易和投资自由化,同事日本开拓和巩固亚太以外的市场。

力求在贸易的地区结构上形成以亚太为中心,向全球扩展的格局。

3、改变以往在贸易自由化问题上的被动、消极态度。

积极推动国内经济结构的调整,扩大内需,以恢复经济活力。

就引起各贸易对象国公愤的交易惯例,国内市场的进入障碍等进行某种程度的调整,以缓和对外摩擦。

4、在对外贸易管理体制上重视市场机制的作用。

目录一、前言 (1)(一)研究背景和意义 (1)(二)对外贸易的理论 (1)二、中国与日本对外贸易现状及特点 (1)(一)中国与日本对外贸易现状 (1)(二)中国与日本对外贸易特点 (2)1.对外贸易商品特点 (2)2.对外贸易方式特点 (3)3.对外贸易地理特征 (3)三、中国与日本对外贸易存在的问题 (4)(一)对外贸易政策不够完善 (4)(二)对外贸易方式不够平衡 (4)1.重视创汇能力而忽视品牌打造 (4)2.重视出口贸易而忽视进口贸易 (4)3.重视出口产品而忽视高端价值 (4)(三)对外贸易风险仍然较高 (5)四、中国与日本对外贸易发展的优化对策 (5)(一)健全对外贸易政策体系 (5)(二)加快对外贸易转型升级 (5)(三)推动对外贸易技术创新 (6)(四)加强国际贸易风险控制 (6)(五)引导企业对日直接投资 (6)五、结论 (6)参考文献 (7)中国与日本的对外贸易现状及对策分析学校:年级:班级:姓名:刘擎宇指导老师:摘要:随着全球经济一体化的快速发展,各个国家的贸易往来越来越多,特别是中国作为全球第二大经济体系,对外贸易更是取得了长足发展,尽管中国与日本的对外贸易取得了一定成效,但仍然存在一些不足。

本文以中国与日本的对外贸易为研究对象,首先对中国与日本的对外贸易现状进行了梳理;然后对中国与日本对外贸易方面的发展特点进行了分析,重点从我国与日本对外贸易总量、对外贸易商品、对外贸易方式等方面分析了呈现的新特点;接着从出口创汇、出口贸易、出口商品等方面,找出两国对外贸易中现在存在以及将来可能会出现的问题,最后从制约中国与日本对贸易转型升级发展战略、支持对外贸易企业开展技术创新、促进对外贸易商品结构更加优化等方面,就如何更好的发展中国与日本的对外贸易提出优化对策,希望对我国发展与日本的对外贸易,提升我国对外贸易发展整体水平提升参考和借鉴。

关键词:中国;日本;对外贸易Abstract: with the rapid development of global economic integration, more and more trade with all countries, particularly China as the world's second largest economy system, foreign trade has made a considerable development, although China and Japan's foreign trade has achieved certain results, but still has some shortcomings. This paper takes the Chinese and Japanese foreign trade as the research object, first of all, the present situation of foreign trade of China and Japan carried out; then the development characteristics of foreign trade of China and Japan are analyzed, the emphasis from Japan and China total amount of foreign trade, foreign trader of goods, foreign trade mode analysis of the new characteristics; then from the export, export trade, export and other aspects, to identify the existence of both countries now in foreign trade and problems may arise in the future, and finally from the constraints of China and Japan on the transformation and upgrading of trade development strategy, support for foreign trade enterprises to carry out technological innovation, promote the foreign trade commodity structure more optimization and so on, how to better the development of China and Japan's foreign trade and puts forward the optimization countermeasure, hope for the development of China's and Japan's foreign trade, to enhance the level of the overall development of China's foreign trade promotion reference.Keywords: China; Japan; foreign trade一、前言(一)研究背景和意义随着我国改革开放和社会主义现代化的全面深入推进,我国经济发展取得显著成效,目前已经成为全球第二大经济体,特别是在我国大力实施新一轮市场化改革的新形势下,我国国际贸易呈现出快速发展势头,已经成为我国经济发展的重要支撑。

中日对外贸易发展及现状1. 引言说到中日对外贸易,那真是一段充满故事的旅程。

中日两国,像是两个好朋友,从早年的小打小闹到如今的亲密无间,贸易关系越发紧密。

要说这条贸易之路,可真是波澜壮阔,充满了惊喜和挑战。

今天咱们就来轻松聊聊这个话题,看看这对“好朋友”是如何互相扶持、共同成长的。

2. 中日贸易的历史回顾2.1 起步阶段一开始,中日贸易并不是那么顺利,像是两个人刚认识,互相都带着些许戒备。

早在唐朝时期,丝绸、陶瓷就开始在两国间流通,但那时候的贸易规模小得可怜,更多的是个体商人之间的交易。

直到19世纪中叶,随着明治维新,日本迅速现代化,贸易才开始逐步上升。

哎,那时候的日本就像是一个刚刚长大的孩子,渴望着外面的世界,像海绵一样吸收着各种新鲜事物。

2.2 逐渐发展进入20世纪后,中日贸易渐渐走上了正轨。

尤其是二战后,随着经济的恢复与发展,两国之间的商品交换变得频繁。

中国的农产品、日本的电子产品,大家各自拿出看家本领,互相“搭伙”。

说实话,这种互补的关系,让人觉得双方就像是一对珠联璧合的搭档,缺一不可。

3. 现代中日贸易现状3.1 当前规模如今,中日贸易规模真的是大到让人咋舌,成了全球重要的经济体之一。

数据显示,2022年,中日双边贸易额达到了几千亿美元,真是让人目瞪口呆!日本的汽车、机械设备在中国市场风生水起,而中国的电子产品、纺织品也在日本市场占有一席之地。

这种合作,就好比是两个人一起开了一家店,互相帮衬,生意做得红红火火。

3.2 未来发展当然,前路也并非一帆风顺。

最近几年,国际形势变幻莫测,中日关系也受到了一些挑战。

不过,贸易依旧是两国关系中的重要纽带。

比如说,环保、科技等领域,双方都有合作的潜力。

这就像是两个老朋友,虽然偶尔有争执,但依然愿意坐下来聊聊,共同面对未来的挑战。

4. 结论综上所述,中日对外贸易的发展,既是历史的积淀,也是现代的选择。

就像人生的旅途,坎坷不平却又充满希望。

面对未来,我们期待这对“好朋友”能够继续携手同行,共同书写更加辉煌的篇章。

(四)积极发展同各国的经贸关系,扩大对外贸易欧盟自建立以来,通过签订贸易条约和协定等方式积极发展同各种类型的国家和地区的贸易关系,特别是大力发展同发展中国家和地中海沿岸国家的贸易关系。

欧盟成员国大多是第二次世界大战前的殖民地宗主国。

第二次世界大战后如何把那些独立后的前殖民地继续留在自己的贸易圈内,是这些失去殖民地的国家极为关注的问题。

《洛美协定》不仅建立起欧盟成员与原殖民地的亲密关系,而且进一步把这种联系扩大到非洲和加勒比海地区。

《洛美协定》的主要内容是:对开展贸易合作并参加协定的国家,共同体给予免收或少收关税的优惠;共同体向这些国家出口不要求给予同样的优惠;未定出口收入制度,设立基金以稳定协定参加国对共同体出口的收入;开展工业合作和经济援助等。

《洛美协定》的签订使得共同体国家和发展中国家的贸易关系获得较为稳定的发展。

此外,欧盟先后同地中海沿岸国家签订特别贸易和援助协定。

例如,同突尼斯、摩洛哥、阿尔及利亚及约旦、叙利亚、埃及等国家签定经贸合作协定和财政援助协定。

这些协定规定:共同市场将免税输入这些国家的工业品和原料;对农产品给予不同程度的减税;双方将积极开展经济合作,并由共同市场提供不同数量的财政援助等。

第三节 日本的对外贸易一、日本的对外贸易概况(一)日本对外贸易的增长第二次世界大战后,日本对外贸易的增长十分迅速,其中出口贸易增长更快。

1950年出口贸易额为82亿美元,1991年为145.2亿美元,1994年为3 956亿美元。

在1984年—1994年的10年中,日本出口贸易总额增长2.7倍,年均增长率达16%,大大超过了世界和各类国家的出口年均增长率。

日本的进口贸易增长速度略低于出口贸易。

1950年进口贸易额为9.7亿美元,1991年为2 367.4亿美元,1994年为2 747.42亿美元。

1984年—1994年的10年中,248。

日本的国际贸易知识点总结1. 日本的国际贸易背景日本是一个岛国,地理位置特殊,资源相对匮乏。

由于地理位置的限制,日本的资源依赖性较高,为了满足国内经济的发展需求,日本必须依赖进口资源。

因此,国际贸易对日本经济发展起到了至关重要的作用。

日本是一个高度工业化的国家,拥有世界领先的汽车、电子、机械等行业,其产品在国际市场上拥有很高的竞争力。

因此,日本的国际贸易对世界经济也有着重要的影响,尤其是在亚洲地区。

2. 日本的主要贸易伙伴日本的主要贸易伙伴包括美国、中国、韩国等国家。

其中,美国是日本最重要的贸易伙伴之一,两国之间的贸易往来对双方经济都有着重要的影响。

同时,由于中国的经济快速增长,日中贸易也越来越重要。

对于日本来说,与这些主要贸易伙伴之间的经济合作,对于国内经济的发展非常重要。

3. 日本的主要出口产品日本的主要出口产品包括汽车、电子产品、机械设备、化学品等。

其中,汽车和电子产品是日本最重要的出口产品之一,其质量和技术含量在国际市场上具有很高的声誉。

另外,日本的机械设备和化学品也在国际市场上具有一定的竞争力。

4. 日本的主要进口产品日本的主要进口产品包括石油、天然气、食品、金属等。

由于日本的能源资源严重依赖进口,因此石油和天然气是日本最重要的进口产品之一。

此外,由于日本土地资源有限,食品也是需要大量进口的产品之一。

5. 日本的贸易政策日本的贸易政策主要表现在对外贸易关税、配额、非关税壁垒等方面。

由于日本是一个高度工业化的国家,因此对于外贸保护政策相对较重。

在贸易政策上,日本尤其关注与美国和中国这样的主要贸易伙伴的贸易摩擦。

6. 日本的国际贸易组织日本是世界贸易组织(WTO)的成员国,同时也是众多国际贸易组织和协定的签署方。

通过加入这些国际贸易组织,日本与其他国家的贸易合作更加顺利,为推动国际贸易发挥了积极的作用。

7. 日本经济的国际竞争力以汽车、电子产品和机械设备为代表的日本工业产品,在国际市场上拥有很高的竞争力。

对外贸易依存度又称为对外贸易系数(传统的对外贸易系数),是指一国的进出口总额占该国国民生产总值或国内生产总值的比重。

其中,进口总额占GNP或GDP的比重称为进口依存度,出口总额占GNP或GDP的比重称为出口依存度。

对外贸易依存度反映一国对国际市场的依赖程度,是衡量一国对外开放程度的重要指标。

决定因素:首先是经济规模,也即一国GDP的大小。

一般而言,在开放经济条件下,小国的贸易依存度大于大国,其主要原因是小国本身的资源和市场都有限,经济发展在很大程度上必须依靠进出口。

相比之下,大国由于本身资源丰富、国内市场广阔等因素,对外部经济依赖程度不大,外贸依存度相对较低。

其次是国民收入的构成。

三次产业变动对外贸依存度有很大影响,而产业结构又与一国发展阶段有关。

处于经济初级发展阶段的国家,由于农业比重较大、制成品比重不高、出口竞争力不强等原因,一般外贸依存度较低。

另一方面,发达国家中可贸易程度较小的第三产业(服务业)占有较高比重,因此它们的外贸依存度通常也不高。

相比之下,处于经济发展中期阶段的国家由于第二产业比重高,产品在国际上具有一定的竞争力,所以外贸依存度较高。

对外贸易依存度第三是经济发展战略以及由此导致的对外开放程度也是影响外贸依存度的重要因素。

采取出口导向发展发略的国家,如亚洲四小龙,常常通过低估本币汇率、采取出口奖励等政策手段压低出口部门的生产成本,使国内资源更多地流向对外部门,同时这些国家又受本身市场、资源等限制,为保证出口增长还需要进口原材料等上游产品,因此这些国家外贸依存度会更高一些。

第四是汇率水平的影响。

直接影响是,由于汇率水平影响到国内外价格比,所以它对外贸依存度的分子、分母都产生影响。

例如,当一国本币被低估时,以外币衡量的GDP会低估,这样计算出来的外贸依存度就较高,反之则反是。

间接影响是,汇率往往是一国外贸政策的工具,如实行出口导向的国家选择采取汇率低估政策,那么会促使对外部门在经济中比重的提高,从而导致外贸依存度发生相应的变化。