日本对外贸易发展的几点分析

- 格式:ppt

- 大小:1.52 MB

- 文档页数:18

七十年代的日本对外贸易

陶满

【期刊名称】《日本问题研究》

【年(卷),期】1981(000)003

【摘要】一、七十年代日本对外贸易发展的概况七十年代以来,日本经济进入了激烈变化时期。

日本经济在战后经过将近20年急剧膨胀之后,终于在1973年底陷入战后一次最大最深刻的经济危机。

这是由于资本主义内在经济规律所决定。

1973年底由于石油价格大幅度上涨,爆发的所谓“第一次石油危机”,“这是日本经济的转折点”。

这次经济危机标志着战后日本经济高速增长的结束,从而进入了长期低速增长的时期。

1974—1975年,是战后日本最严重的经济危机时期。

【总页数】14页(P99-112)

【作者】陶满

【作者单位】不详

【正文语种】中文

【中图分类】F752

【相关文献】

1.日本七十年代以来的教育发展——终身教育体制的形成 [J], 赵佳;王艳芳

2.日本对外贸易自由化的发展历程--基于1945-1971年对外贸易数据的分析 [J], 彭华

3.日本的对外贸易及其调整:对外贸易现状 [J], 柴振荣

4.七十年代以来的美国对外贸易 [J], 陈传新

5.七十年代以来的苏联对外贸易 [J], 王东

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

日本经济发展知识点总结日本是一个高度发达的经济体,其经济发展经历了战后重建、高速增长、泡沫经济破裂和经济复苏等阶段。

在这个过程中,日本积累了丰富的经验和知识,成为了全球经济发展的典范之一。

日本经济发展的主要特点包括技术创新、出口导向、全球化和人口老龄化等。

日本的经济发展还受到了政府政策、产业结构、劳动力市场和金融体系的影响。

下面我们将对日本经济发展的相关知识点进行总结。

一、日本的经济发展历程1. 战后重建和高速增长阶段二战后,日本经济遭受了巨大的破坏,但在美国的援助下,日本政府采取了一系列重建和发展政策,推动了经济的快速恢复。

1950年代至1970年代,日本经济经历了高速增长阶段,年均经济增长率超过9%。

这一时期,日本的制造业和出口贸易蓬勃发展,成为了全球经济的重要参与者。

2. 泡沫经济破裂和经济复苏1980年代后期,日本经济出现了泡沫经济,房地产和股票价格大幅上涨,但在1990年代初破灭。

此后,日本陷入了长期的经济停滞,被称为“失去的十年”。

但在21世纪初,日本经济逐渐复苏,实现了一定程度的增长。

3. 人口老龄化和经济挑战目前,日本面临着人口老龄化和劳动力短缺的挑战,这给日本经济发展带来了一定的压力。

为了应对这一挑战,日本政府采取了一系列措施,包括推动女性就业、引进外国劳工和提高生育率等。

二、日本经济发展的主要特点1. 技术创新日本以其在汽车制造、电子产品、机械设备等领域的技术创新而闻名于世。

日本企业在产品设计、质量管理、生产工艺和市场营销等方面具有丰富的经验和竞争优势。

2. 出口导向日本经济长期以来以出口为主导,对外贸易占据了日本经济的重要位置。

日本的汽车、电子产品、化工品等出口产品在国际市场上具有竞争优势,出口创汇支撑了日本经济的发展。

3. 全球化日本是一个高度全球化的经济体,其企业在全球范围内开展业务,进行跨国投资和合作。

日本的经济发展受到国际市场和国际政治环境的影响,对全球经济也有一定影响力。

日本服务贸易概况二战失败后的日本,努力摆脱战败的阴影,大力发展经济。

加入GATT后,日本更是根据产业不同的发展阶段制定相应的的政策予以扶植发展。

在各项措施的引领下,日本货物贸易得到迅速发展,日本的制造业在全世界具有显著的比较优势。

但进入1980年后,世界经济地位不再依赖于货物贸易,取而代之的是服务贸易成为衡量一个国家经济水平发达程度的重要标准。

日本经济也遭受滑铁卢。

服务贸易在国民生产比值中占65%—70%与其他发达国家相比存在一定差距。

在日本政府对第三产业的大力扶持下,进入21世纪,在摆脱经济衰退的阴霾之际,日本的服务贸易逐步发展起来。

尽管至今仍未扭转逆差局面,但近年来服务贸易的发展轨迹显示着日本的服务贸易已步入增长轨道。

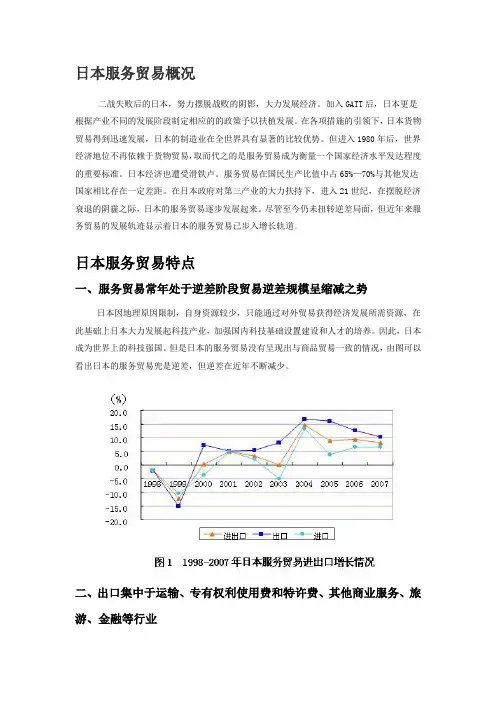

日本服务贸易特点一、服务贸易常年处于逆差阶段贸易逆差规模呈缩减之势日本因地理原因限制,自身资源较少,只能通过对外贸易获得经济发展所需资源,在此基础上日本大力发展起科技产业,加强国内科技基础设置建设和人才的培养。

因此,日本成为世界上的科技强国。

但是日本的服务贸易没有呈现出与商品贸易一致的情况,由图可以看出日本的服务贸易兜是逆差,但逆差在近年不断减少。

二、出口集中于运输、专有权利使用费和特许费、其他商业服务、旅游、金融等行业1、运输为第一大服务贸易进出口行业近年来,日本运输服务进出口总体呈增长态势。

1998-2007年,运输服务出口在日本服务贸易出口总额中的年均占比达35%,进口的年均占比为29%。

2004年以来,运输服务出口增长较快,各年增幅均保持在10%以上。

2006年和2007年,日本运输服务进口明显加快;2007年,日本运输服务出口4.94万亿日元,比上年增长12.8%;进口5.75万亿日元,增长15.6%;逆差0.81万亿日元。

2.其他商业服务进、出口平衡发展其他商业服务是日本服务贸易第二大进出口行业,2007年该行业出口和进口在日本服务贸易出口总额和进口总额中分别占有27.7%和24.7%的份额。

![[整理]战后日本对外贸易迅速发展的原因区域经济与经济全球化的关系](https://uimg.taocdn.com/3a4c72295627a5e9856a561252d380eb62942347.webp)

战后日本对外贸易迅速发展的原因区域经济与经济全球化的关系1.简述战后日本对外贸易迅速发展的原因。

1、①有利的国际政治经济环境。

特别是美国对日本的扶植政策,是日本经贸崛起的重要原因,而20世纪50年代爆发的朝鲜战争,美国对日本出口贸易的扩大和经济发展带来了巨大刺激。

②长期被低估的汇率制度。

长达20年之久的被低估的固定汇率制度是促进日本战后出口贸易高速增长的重要动力来源。

③ 国际竞争能力的强化。

为了提高出口产品的价格竞争能力,日本企业在努力提高劳动生产率的同时,还强化了对经营成本的控制。

提高技术水平,降低生产成本。

④政府的支持。

战后,日本政府为贯彻实施“贸易立国”的发展战略,对本国的贸易活动进行了全面的干预。

⑤贸易政策的选择。

战后,日本政府为恢复本国经济,促进民族经济的发展,对进口贸易实施了严格的限制。

⑥充分利用科技革命的成果,加快技术进步。

日本赶上了第三次科学技术革命,更抓住了机遇,吸取第三次科技革命成果,选择计算机技术的开发,合成材料技术的开发。

⑦重视教育,加速人才的培养。

2.简述区域经济与经济全球化的关系。

2、①区域经济是在一定区域内经济发展的内部因素与外部条件相互作用而产生的生产综合体。

每一个区域的经济发展都受到自然条件、社会经济条件和经济技术政策等因素的制约。

区域经济反映区域性的资源开发和利用的现状及其问题,尤其是指矿物资源、土地资源、人力资源和生物资源的合理利用程度。

地理因素是区域经济中的基本要素。

区域经济最明显的表现为区域经济集团化。

跨国公司是区域经济中最活跃的要素。

②经济全球化是指世界各国经济联系的加强和相互依赖程度日益提高;各国国内经济规则不断趋于一致;各种多边或区域组织对世界经济的协调和约束作用越来越强。

经济全球化以市场经济为基础,以先进科技和生产力为手段,以发达国家为主导,以最大利润和经济效益为目标,通过分工、贸易、投资、跨国公司和要素流动等,实现各国市场分工与协作与相互融合。

2023年春学期七年级期中学情调研地理试卷一、单项选择题:下面各题所给的四个选项中只有一项符合题目的要求,请将正确答案的序号填写在答题纸中的相应位置。

每小题2分,本大题共40分。

亚洲是世界第一大洲,按方位分为东亚、南亚、西亚、北亚、中亚和东南亚六大区域,2019年5月15日,亚洲文明对话大会在中国北京开幕。

下图为“亚洲文明对话大会的会标”,据此完成1—2题。

1.读图,六个花瓣状图形代表A.第六次举办对话大会B.亚洲地理位置的六个分区C.六个举办对话大会的城市D.亚洲文明对话的六个单元2.亚洲是世界第一大洲,因为亚洲①面积最大②跨纬度最广③跨经度最广④东西距离最长A.①③④B.②③④C.①②④D.①②③④3.在学习区域中,认识区域位置十分重要,这是因为一个区域的地理位置对区域的①气候影响很大②地形影响很大③交通影响很大④矿产资源储量影响很大A.①②B.③④C.②④D.①③霏霏和家人一起乘飞机到日本旅行,下右图是霏霏旅游期间拍下的照片。

根据所学知识,完成4—6题。

4.飞机飞达日本上空时,霏霏看到一座高耸入云的雪山(图a)。

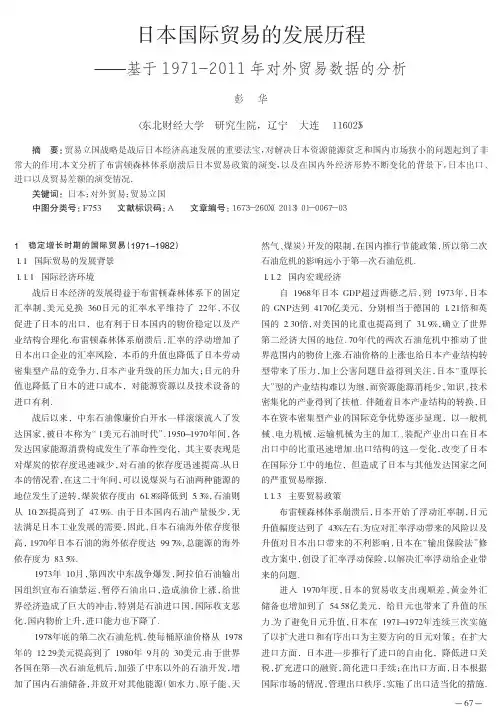

下列说法正确的是A.这座山是落基山脉B.它是由板块张裂而形成C.它是日本最著名的火山—富士山D.它位于北海道岛中部5.霏霏旅行时用相机记录了很多美景,其中b、c图体现了日本文化A.东西兼容,古今兼备B.欧美文化占主导地位C.完全受中国文化影响D.现代文明占主导地位6.霏霏在本次游记中,记录有误的是A.东京非常繁华,人流量很大B.与火山、地震相伴生的温泉,是著名的旅游资源C.寿司、生鱼片是传统的美食D.随处可见老年人在工作,原因是日本经济较落后读“日本进口的主要工业原料及其所占比重和出口的主要产品在国际市场上所占比重表”,完成7—8题。

进口原料铁矿石棉花石油铜矿石天然气煤炭所占比重(%) 100 100 99.7 99.8 96.4 95.2出口产品摩托车船舶录像机轿车车床照相机所占比重(%) 78.1 72.6 77.3 43.1 57.2 87七年级地理第1页(共4页)7.由表格信息可知日本经济发展的不利条件是A.地形以山地、丘陵为主B.自然资源贫乏C.海岸线曲折,多优良海港D.人口稠密,劳动力素质较低8.由表格信息分析,日本对外贸易的主要特点是A.进口工业产品,出口原料和燃料B.进口原料、燃料,出口工业产品C.进口原料、燃料,出口农业产品D.进口原料、燃料,出口农、矿等初级产品东南亚的热带雨林被人类大规模开发利用。

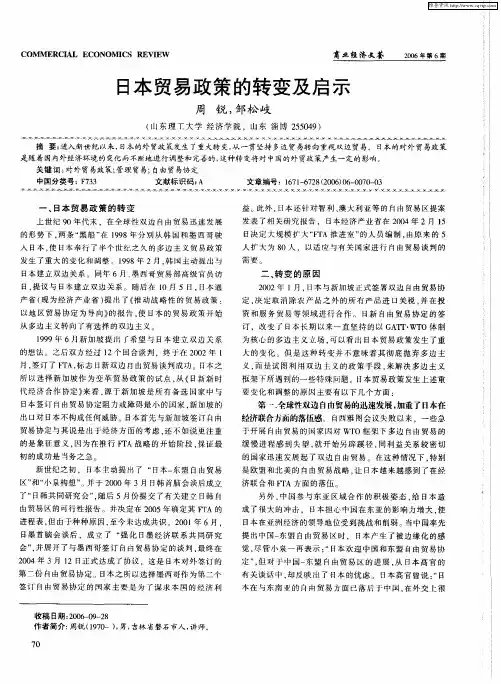

中国茶叶对⽇本出⼝贸易的现状分析[键⼊公司名称]国际贸易论⽂中国茶叶对⽇本出⼝贸易的现状分析摘要:中国茶叶产业⼀直是中国的传统优势产业,近年虽然中国的茶叶出⼝量不断增加,但是中国茶叶的出⼝量增长缓慢,国际竞争⼒初步下降,影响茶叶出⼝贸易的发展。

本⽂以⽇本为实例,分析了中国茶叶对⽇本出⼝贸易的现状,运⽤了市场营销学中的SWOT分析法,对中国茶叶进⾏SWOT分析,并总结了影响中⽇茶叶贸易的因素,最后根据分析结果提出了⼀些促进中国茶叶出⼝贸易的建议。

关键词:茶叶、国际贸易、⽇本、现状、SWOT分析、影响因素⼀、中⽇茶叶贸易的现实问题中国是世界上最早发现和利⽤茶树的国家,在世界茶叶⽣产和贸易中具有重要作⽤。

⽇本是最早引进种栽我国茶叶的国家,是世界茶叶主要⽣产、出⼝和消费国之⼀,然⽽由于种种原因,⽇本步⼊茶叶进⼝国的⾏列,⽇趋依赖国际市场。

⽇本在我国茶叶出⼝中占有重要的位置,2003年⾄今⽇本⼀直是中国茶叶的第⼆⼤出⼝国,⽽我国也⼀直是⽇本最⼤的茶叶供应国。

然⽽随着茶叶种植国的增加和科学技术的发展等种种原因,中国茶叶在⽇本市场的竞争越来越激烈,了解和分析影响中⽇茶叶贸易的因素对促进中国茶叶的对外贸易具有⾮常⼤的现实意义。

1987年,中国茶叶贸易量为18.64万吨(其中出⼝量为17.43万吨,进⼝量为1.21万吨),1990年贸易量增加为20.12万吨(其中出⼝量为19.55万吨,进⼝量为0.57万吨),到1999年,贸易量为20.15万吨(其中出⼝量为19.96万吨,进⼝量为0.19万吨),此后贸易量逐渐增加,2007年贸易量达到29.49万吨;相对⽽⾔,贸易额的增加趋于平缓,由1987年的3.76亿美元增加到2007年的6.17亿美元(数据来⾃联合国商品贸易统计数据库/doc/f9fa9cc95022aaea998f0f5a.html /db/default.aspx),由上述数据可以推算出中国茶叶出⼝量近年来增长较缓慢。

中日贸易现状分析存在问题及展望作者:胡宇婷来源:《现代营销·信息版》2019年第06期摘 ;要:自1972年中国与日本邦交正常化47年来,双方经贸关系也走向正常化,随着合作关系,合作领域日益扩大,机遇与挑战并存,摩擦与纠纷也一直随着两国的政治关系不断产生,但是两国之间有着明显的经济互补和依赖关系,目前努力实现中日经贸的互利合作、共同发展和达到“双赢”局面,是两国为了其根本利益需要做的正确选择。

关键词:中日经济;对外贸易;合作互利一、中日两国经贸发展的现状自1972年中日建交,到进入经济发展全球价值链时代,中日贸易迅猛发展,从1972年的10.4亿美元增加到2018年的3300億美元;2008-2012年,日本为中国的第一大进口来源地和第三大出口市场,截至2018年,双边贸易额达约3300亿美元,中国成为日本的第一大贸易伙伴国。

2018年中国成为日本双边贸易伙伴排名第一位超过了美国,美国位居第二,第三为韩国其次为澳大利亚等。

近年来,中国经济的迅速发展打破了和日本发展的互补依赖关系,据日本海关统计,2018年日本与中国双边货物进出口额为3175.3亿美元,增长6.8%。

其中,日本对中国出口1439.9亿美元,增长8.4%;自中国进口1735.4亿美元,增长5.5%。

日本与中国的贸易逆差295.5亿美元。

日本与中国的贸易逆差越来越明显,证明了日本对中国的贸易依赖程度提高,这意味着两国的贸易依赖关系发生逆转,日本对中国贸易依存度开始提高,而中国对日开始降低。

两国贸易现状发生转变。

二、影响中日经贸发展的主要问题(一)中日经贸关系僵化由历史问题造成近年来,影响中日经贸关系的重点就是政治问题。

日本领导人参拜靖国神社,并且不承认侵华战争的事实,对于侵华战争给中国人民造成的伤害试图篡改美化。

以及“钓鱼岛事件”使中日关系进入僵化。

旅游业中中国游客数大幅下降,开始大幅度的抵制日货活动,两国经济发展开始出现减缓。

日本对外贸易的特点日本的工业主要分布在太平洋沿岸地区。

太平洋沿岸的东京、横滨、大阪、名古屋等,都是优良海港,海上交通便利,利于发展对外贸易。

日本对外贸易的管理体制战后以来,日本对外贸易的发展具有两面性,一方面在“贸易立国”基本方针引导下,对外贸易取得了令世人瞩目的巨大发展;另一方面由于片面追求出口增长的“加工贸易主义”政策,对外贸易的膨胀呈现出一种畸形状态。

进入90年代以后,日本发展对外贸易的国内外环境发生了一系列重大变化。

受此影响,日本对外贸易出现了许多新的特点,对外贸易发展的总体态势也在发生深刻的转变。

日本原有贸易体制存在的问题:1、加工型外贸体制弊端,日本由于国内资源极度贫乏,为了发展经济,必须大力发展对外贸易,即向海外出口制成品,以此换取所需要的原材料、能源和粮食等。

由此形成的对外贸易体制被称作加工型外贸体制。

2、日本经济的成熟及其外贸体制面临的改革,日本虽然已是成熟的经济大国,但其贸易体制却仍停留在传统的加工型贸易上。

这种内在的不协调决定着日本的贸易体制改革势在必行。

日本对外贸易体制1、转变贸易的商品结构。

扩大内需,继续提高制成品在进口中的比率,保持较为合理的出口规模,同其他国家之间形成“水平分工为主、垂直分工为辅”的产业分工格局。

消除对外贸易长期畸形发展的状态,缩小贸易盈余,缓和贸易摩擦。

2、进一步调整贸易的地区结构(区域集团化、资本、贸易自由化和世界经济一体化)在这种趋势下,发展与亚洲其他国家和地区之间的经贸关系,并力求在亚太经济合作中发挥主导作用,推进区域内贸易和投资自由化,同事日本开拓和巩固亚太以外的市场。

力求在贸易的地区结构上形成以亚太为中心,向全球扩展的格局。

3、改变以往在贸易自由化问题上的被动、消极态度。

积极推动国内经济结构的调整,扩大内需,以恢复经济活力。

就引起各贸易对象国公愤的交易惯例,国内市场的进入障碍等进行某种程度的调整,以缓和对外摩擦。

4、在对外贸易管理体制上重视市场机制的作用。

2000年中日两国经贸发展迅速的原因和特点,可以归纳为以下几个方面:1.两国贸易额再创新纪录2000年中日两国贸易额创历史新纪录(见表1)。

按中方统计,两国进出口贸易额达831.7亿美元,比上年增加25.7%,其中对日本出口416.5亿美元,进口415 .1亿美元,分别比上年增加28.5%和22.9%,这样大幅度的增长是自1994年以后六年来的第一次。

继1993年以来,日本连续八年为我国第一大贸易伙伴。

据日本大藏省最新发表的《贸易统计》,两国贸易增长幅度更大,2000年两国贸易额达857.8 亿美元,比上年剧增29.5%,创迄今为止最高纪录,其中日对我国出口304.4 亿美元,从我国进口553.4亿美元,分别增长30.4%和29.1%,进出口金额也分别创历史新高。

中国继续为日本第二大贸易伙伴国,仅次于美国。

中日贸易额首次突破800亿美元大关,在日本的主要贸易伙伴中,贸易额超过800亿美元的迄今只有美国和欧盟。

日本与美国和欧盟的贸易额超过800亿美元的时间分别为1984年和1990年。

而中日两国自1972恢复邦交正常化到现在仅用28年时间便使两国贸易额超过800 亿美元,发展速度之快是不言而喻的。

(剖析主流资金真实目的,发现最佳获利机会!)2000年中日贸易发展快速的原因是:首先,两国经济形势趋好。

中国扩大内需政策产生了明显效果,经济发展已经摆脱亚洲金融危机的影响,经济增长率达8%,比上年提高0.9个百分点。

日本经济也有新的起色,增长率将高于上年水平,预计为2%左右。

两国经济增长不仅为各自出口提供了丰富的货源,同时也为进口创造了广阔的市场。

2000年中国对外贸易增长率高达31.5%,金额为4743亿美元,超过我国九五计划2000年贸易额4000亿美元的目标。

我国在世界贸易中的排名由1999年第九位上升至第八位。

日本对外贸易额也首次突破8000亿美元大关,创历史最高水平,达8616.2亿美元,比1999年增长18.5%。

1906年-1910年中日贸易情况分析【摘要】中日关系是中国近代史上不容忽视的一个方面,本文基于《商务官报》对1906年―1910年间中日贸易的相关报道,从中日贸易额、贸易商品种类、贸易运输状况等方面进行归纳分析,探讨造成当时中日贸易情况的原因及中日贸易对两国经济的影响,归纳了形成这一阶段中日贸易逆差的原因,对于思考当今中日贸易走向以及国家实力在其中的作用具有一定的意义。

【关键词】中日关系;贸易分析;贸易成因一、引言中日关系在中国近代史上是不容忽视的一个重要方面。

同样作为一度闭关锁国隔绝于资本世界潮流的两个东方国家,中国和日本在近代走出了两条不同的发展之路,一衣带水的地缘关系使中日之间不可避免地产生往来与冲突。

中日贸易自古有之,随着明治维新后日本实行资产阶级改革、发展对外贸易,以及中国国门被迫打开,两国的贸易往来也有了一定的变化,且整体呈扩大趋势。

自1871年中日两国签订了通商约定,中日间的自由贸易有了进一步的发展。

随着甲午战争和日俄战争的发生,日本在华势力进一步扩张,在贸易方面也享有了更多的特权。

1906年―1910年这5年可以视为中日贸易的一个较为稳定的发展时期。

经历了甲午海战,在清朝覆灭前的最后几年里,中日贸易得以基于甲午战争所形成的中日形势发展变化,研究这一时期对于观察甲午战争的历史影响和中日经济情况的变化都是很有价值的。

对于思考1910年后民国期间中日贸易关系也有参考意义。

《商务官报》作为清末由商部创办的官方商业报刊,其宗旨是发表商部之方针,启发商民之智识,提倡商业之前途,调查中外之商务。

该报纸由光绪32年(1906,4)发刊,至宣统3年(1911,8)停刊,一定程度上可以代表清末新政直至清朝覆灭这几年间官方政府对于中国商业贸易的见解,所刊数据具有一定代表性和权威性。

本文主要是基于对《商务官报》中有关中日贸易相关信息,对中日贸易额、主要贸易商品、进出口港口的变化、原因及其影响进行分析,探讨造成当时中日贸易情况的原因及中日贸易对两国经济的影响,对于思考当今中日贸易走向具有一定的意义。

日本ODA发展概况及分析摘要:作为二战的战败国,日本在战后除了复苏整个民族的经济之外,还必须尽一切努力缓和由于二战所造成的被亚洲诸国尤其是东南亚诸国所敌视的局面。

作为日本战后经济外交的一种重要手段,oda的发展能够很好的体现日本战后外交思路的转变。

关键词:oda;日本;战后外交oda(officially development assistanc)即官方发展援助,是指由发达国家组成的经济合作与发展组织(oecd,以下简称经合组织)下属的开发援助委员会(dac),为发展中国家提供的赠与比率不低于25%的大规模经济援助。

而日本oda,是日本二战后,随着经济迅速恢复和发展,为了开拓海外市场,重返国际社会,日本迅速实现了从受援国向援助国的转变。

1952年,日本在向世界银行和国际货币基金组织出资2.5亿美元并加入其中。

1954年10月,日本以援助国资格加入“科伦坡计划”,开始提供对外技术援助。

1960年3月,日本加入了“开发援助集团”(dag)。

1961年9月,日本直接转为oecd所属dac的成员,正式成为以美国为首、由西方国家组成并主导的国际援助体系中的一员。

由此,日本开始大规模的参与到了国际oda的行为中,成为最大也是最持久的oda援助国。

[1]一、日本oda的发展进程日本的oda发展进程,大致可分为4个时期,第一个时期是从1954到1976年,1954年10月6日日本签署“科隆协定”,正式开始参与到国际oda中,为菲律宾等国家提供了巨额日元贷款。

在此期间,其主要援助对象集中在东南亚地区,也就是现在的东盟诸国。

第二个时期是从1977-1991年,在这一时期,日本不仅在总额方面连续出台了5个《oda中期目标》,完成了对美国的超越,成为世界第一的援助输出国,而且将援助对象逐渐向中东,拉美,非洲及太平洋等地区扩展。

第三个时期是1992-2002年,这一时期主要是日本国内完善oda政策及指导思想的时期。

受金融危机影响,日本经济此时处于低迷期,oda的发展也遭受到了巨大的挑战,于是在1992年,日本出台了《oda大纲》提出了指导oda发展的四条原则,即,兼顾环境与开发;避免用于军事上的用途及助长国际争端;在维持国际和平与稳定的同时,从发展中国家应优先把本国资源用于自身经济建设的观点出发,密切注意发展中国家的军事开支、开发和研制大规模杀伤性武器以及武器进出口等动向;密切注意发展中国家在促进民主化、引进市场经济以及基本人权保障等方面的动向。