艾滋病感染过程及HIV致病机理

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:4

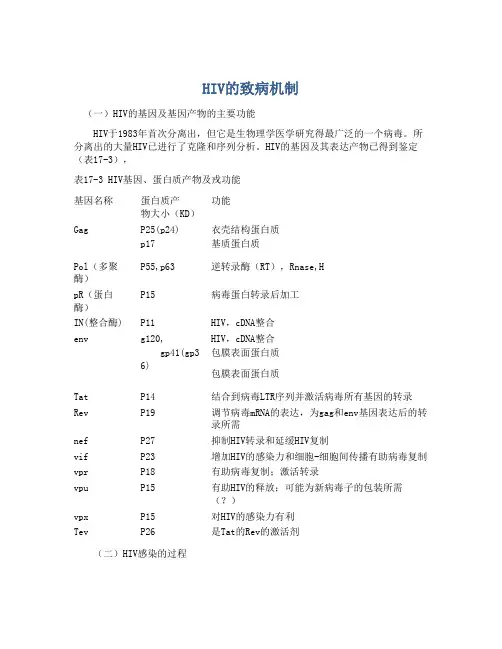

HIV的致病机制(一)HIV的基因及基因产物的主要功能HIV于1983年首次分离出,但它是生物理学医学研究得最广泛的一个病毒。

所分离出的大量HIV已进行了克隆和序列分析。

HIV的基因及其表达产物已得到鉴定(表17-3),表17-3 HIV基因、蛋白质产物及戎功能基因名称蛋白质产物大小(KD)功能Gag P25(p24)p17 衣壳结构蛋白质基质蛋白质Pol(多聚酶)P55,p63 逆转录酶(RT),Rnase,HpR(蛋白酶)P15 病毒蛋白转录后加工IN(整合酶) P11 HIV,cDNA整合env g120,gp41(gp36) HIV,cDNA整合包膜表面蛋白质包膜表面蛋白质Tat P14 结合到病毒LTR序列并激活病毒所有基因的转录Rev P19 调节病毒mRNA的表达,为gag和env基因表达后的转录所需nef P27 抑制HIV转录和延缓HIV复制vif P23 增加HIV的感染力和细胞-细胞间传播有助病毒复制vpr P18 有助病毒复制;激活转录vpu P15 有助HIV的释放;可能为新病毒子的包装所需(?)vpx P15 对HIV的感染力有利Tev P26 是Tat的Rev的激活剂(二)HIV感染的过程1.急性HIV综合征初次感染HIV后3~6周50%~70%病人有急性单核细胞增多症样综合症,高度病毒血症,HIV广泛播散。

1周~3月内出现抗HIV体液和细胞免疫应答,但HIV仍在淋巴结中持续表达。

2.潜伏期(1)细胞潜伏期:HIV基因组以非整合状态停留在某些非活化细胞中数天但无病毒复制的现象,这种静息感染与经典的病毒潜伏不同,它是全部毒基因组在细胞中的但表达被抑制。

细胞潜伏在临床上的反映是感染了HIV但抗HIV抗体和病毒血症均阴性。

细胞潜伏的机制仍不明,也不知为何有些HIV株较易进入潜伏状态,可能机制:①HIV DNA的甲基化;②Tat、Rev、Vpu和Vpr表达不足或缺乏;③Nef蛋白质的表达;④抑制了一些能与某些蛋白质相互作用的细胞内因子;⑤CD8+细胞因子抑制HIV的表达。

艾滋病病的特征和病理生理艾滋病是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的一种疾病。

自20世纪80年代末以来,艾滋病已经成为全球公共卫生问题。

这种疾病对人类健康造成了严重的威胁,并导致了大量人员死亡。

本文将介绍艾滋病的特征以及病理生理过程,以帮助人们更好地认识这种疾病。

一、艾滋病的特征艾滋病的主要特征是免疫系统的损害和功能衰竭,这是由HIV病毒感染造成的。

1.1 免疫系统损害HIV病毒主要感染人体的免疫细胞——CD4+T淋巴细胞,通过复制病毒破坏这些细胞,导致免疫系统衰竭。

患者的免疫系统无法有效地对抗感染和癌症等疾病,导致容易感染多种细菌、病毒、真菌和寄生虫等病原体,在严重情况下,会引发多种机会性感染和肿瘤等并发症。

1.2 隐匿期长艾滋病隐匿期通常持续数年到十余年,甚至更长时间。

在这段时间内,患者可能不知道自己感染了HIV病毒,没有明显的症状,但仍然可以通过性接触、血液或母婴传播病毒。

1.3 治愈无望目前,艾滋病是无法治愈的,只能通过艾滋病毒抑制剂等药物治疗来控制病情。

药物治疗可以减缓病毒复制速度,提高患者的免疫力,延缓疾病进展。

但如果停止治疗,病情将随即恶化。

二、艾滋病的病理生理过程HIV病毒感染后,经历了几个主要的生物学进程:2.1 病毒进入人体细胞HIV病毒进入人体细胞需要靠其表面的一个重要蛋白质——gp120,靠它与人体细胞表面抗原结合,达到进入细胞的目的。

2.2 病毒复制感染后,病毒需要在细胞内复制自己。

病毒利用细胞内的生物机制,将自身RNA变成细胞的DNA,这样病毒就能在细胞内复制自己得以刚生长。

2.3 病毒释放病毒在细胞内复制完成后,会逐渐杀死这个细胞,这样病毒就能被释放出来,并继续感染其他细胞。

这种病毒的自我复制是艾滋病的主要病理生理过程,导致感染免疫细胞的数量显著减少,在某些情况下会导致细胞死亡。

2.4 免疫系统功能衰竭由于HIV病毒的大量杀伤和侵害,导致免疫系统疲劳和功能衰竭,细胞数量的减少,免疫力下降、体内的机会感染、病原体控制和疾病预防控制能力显著降低,最终导致机会性感染、肿瘤和其他疾病的发生。

AIDS病毒感染机理详述AIDS(获得性免疫缺陷综合症)是一种被称为人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的严重的免疫系统疾病。

HIV病毒通过侵入人体免疫细胞并破坏其功能,导致患者的免疫系统衰弱,使其易感染各种疾病。

本文将详细描述HIV病毒感染人体的机理。

HIV主要通过体液直接传播,最常见的传播途径包括性传播、血液传播、垂直传播以及乳汁传播等。

当HIV进入人体后,它会首先与宿主的特定受体结合,最重要的受体是CD4+T淋巴细胞上的CD4受体和共受体C-C趋化因子受体CXR4或C-C趋化因子受体CCR5。

这些受体主要存在于免疫细胞表面。

HIV进入人体后,它会通过融入宿主细胞膜并释放自身遗传物质-RNA,从而将它的遗传信息造成DNA的复制。

这一步骤由一种被称为反转录酶的酶催化。

随后,HIV的DNA进入宿主细胞的细胞核,并插入宿主细胞的基因组。

一旦插入,HIV的DNA将被宿主细胞的复制和转录系统利用,使得细胞开始合成HIV的蛋白质。

HIV的蛋白质分为结构蛋白和酶蛋白。

结构蛋白负责构成病毒颗粒的外壳。

酶蛋白则包括反转录酶、蛋白酶和整合酶。

其中,反转录酶发挥着关键作用,因为它能够把病毒的RNA转录成DNA,然后将这些DNA插入宿主细胞的基因组中。

整合酶则负责将HIV的DNA与宿主DNA放在一起。

这一步骤使得HIV的遗传物质被宿主细胞复制和转录时识别为宿主自身基因。

感染HIV的宿主细胞主要是人体内的CD4+T淋巴细胞。

CD4+T细胞在免疫防御中起着至关重要的作用,它们可以释放调节性细胞因子,协调其他免疫细胞的功能。

当HIV感染了CD4+T细胞后,病毒在细胞内进行复制,最终导致CD4+T细胞数量减少,免疫功能受损。

HIV感染后的最初阶段被称为急性HIV感染期。

在这个阶段,病毒迅速复制,并通过血液和其他生理体液进入全身。

由于急性感染期症状轻微,很多感染者不会察觉到自己已经感染了HIV。

然而,在这个阶段,HIV的数量在体内会激增,同时免疫系统也在与病毒作斗争。

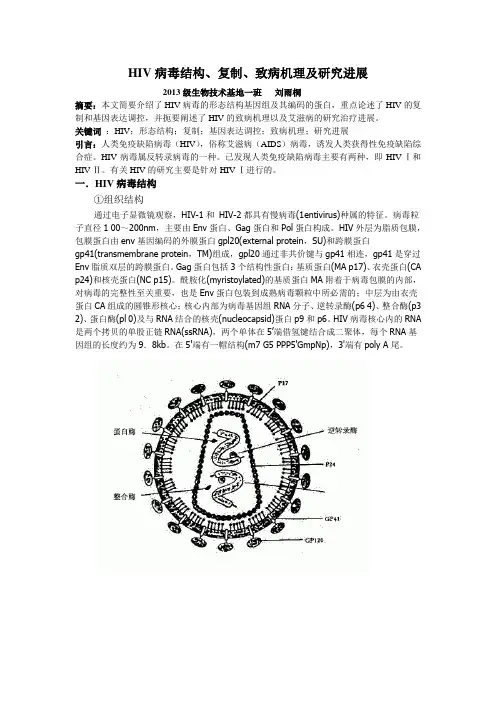

HIV病毒结构、复制、致病机理及研究进展2013级生物技术基地一班刘雨桐摘要:本文简要介绍了HIV病毒的形态结构基因组及其编码的蛋白,重点论述了HIV的复制和基因表达调控,并扼要阐述了HIV的致病机理以及艾滋病的研究治疗进展。

关键词:HIV;形态结构;复制;基因表达调控;致病机理;研究进展引言:人类免疫缺陷病毒(HIV),俗称艾滋病(AIDS)病毒,诱发人类获得性免疫缺陷综合症。

HIV病毒属反转录病毒的一种。

已发现人类免疫缺陷病毒主要有两种,即HIV-Ⅰ和HIV-Ⅱ。

有关HIV的研究主要是针对HIV-Ⅰ进行的。

一.HIV病毒结构①组织结构通过电子显微镜观察,HIV-1和HIV-2都具有慢病毒(1entivirus)种属的特征。

病毒粒子直径1 00~200nm,主要由Env蛋白、Gag蛋白和Pol蛋白构成。

HIV外层为脂质包膜,包膜蛋白由env基因编码的外膜蛋白gpl20(external protein,SU)和跨膜蛋白gp41(transmembrane protein,TM)组成,gpl20通过非共价键与gp41相连,gp41是穿过Env脂质双层的跨膜蛋白。

Gag蛋白包括3个结构性蛋白:基质蛋白(MA p17)、衣壳蛋白(CA p24)和核壳蛋白(NC p15)。

酰胺化(myristoylated)的基质蛋白MA附着于病毒包膜的内部,对病毒的完整性至关重要,也是Env蛋白包装到成熟病毒颗粒中所必需的;中层为由衣壳蛋白CA组成的圆锥形核心;核心内部为病毒基因组RNA分子、逆转录酶(p6 4)、整合酶(p3 2)、蛋白酶(pl 0)及与RNA结合的核壳(nucleocapsid)蛋白p9和p6。

HIV病毒核心内的RNA 是两个拷贝的单股正链RNA(ssRNA),两个单体在5’端借氢键结合成二聚体,每个RNA基因组的长度约为9.8kb。

在5'端有一帽结构(m7 G5 PPP5'GmpNp),3'端有poly A尾。

艾滋病毒传染途径和致病机理研究艾滋病是一种由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的疾病。

目前全球有超过3800万人感染HIV病毒,其中约有2500万人在非洲地区。

艾滋病通过多种途径传播,而致病的机理也极其复杂。

本文将从艾滋病传播途径和致病机理两个方面进行探讨。

艾滋病的传播途径目前已知的艾滋病传播途径有多种。

其中最常见的传播途径是通过性行为传播。

这是因为HIV主要存在于体液中,包括血液、精液、乳汁和阴道分泌物等。

性交过程中,如果液体中有HIV病毒,就有可能感染艾滋病。

这也是为什么传统上认为艾滋病只是男男之间或男女之间的疾病的原因之一。

除了性行为,其他传播途径也包括血液传播和母婴传播。

通过血液传播感染艾滋病的主要途径是通过共用注射器和创口的血液。

在吸毒群体中,这种传播途径尤其常见。

此外,通过血液传播感染艾滋病还包括手术操作中的污染血液以及输血不当等情况。

母婴传播是指在孕期、分娩过程和哺乳期间通过母体向新生儿传播HIV病毒。

母婴传播通常发生在母亲自身感染艾滋病病毒的情况下。

如果母亲未接受任何防治措施,婴儿有高达25%的几率感染HIV病毒。

但如果母亲在怀孕、分娩和哺乳期间接受良好的医疗防治,婴儿感染HIV病毒的几率将降到不足2%。

艾滋病的致病机理艾滋病的致病机理极为复杂,因为它涉及到人类免疫系统的各个方面。

当HIV病毒侵入人体后,它首先会进入体内的免疫细胞中,并通过结合与宿主免疫系统发生交互作用。

随着感染程度日益加重,这些细胞也逐渐被HIV病毒破坏。

在早期感染阶段,宿主免疫系统可能会承担一定的作用,尤其是通过产生抗体来攻击HIV病毒。

但是,随着感染程度加深,HIV病毒会导致更为严重的免疫紊乱。

比如,这些病毒会逐渐破坏T细胞亚群(包括CD4+T细胞,一种免疫细胞)。

随着CD4+T细胞数量下降,宿主免疫系统也逐渐失去了对外部病原体的能力。

因此,人类免疫缺陷病毒引起艾滋病的根本原因就是HIV病毒破坏了宿主免疫系统,而这种破坏随着感染的加重而逐渐加剧。

艾滋病的发病机制及防治摘要艾滋病,即获得性免疫缺陷综合症,英文名称Acquired Immune Deficiency Syndrome,AIDS。

是人类因为感染人类免疫缺陷病毒(Human Immunodeficiency Virus,HIV)后导致免疫缺陷,并发一系列机会性感染及肿瘤,严重者可导致死亡的综合征。

1983年被人类首次发现,至今艾滋病已经从一种致死性疾病变为一种可控的慢性病,严重威胁着世界人民的健康。

WHO报告2010年全世界存活HIV携带者及艾滋病患者共3400万,新感染270万,全年死亡180万人。

每天有超过7000人新发感染,全世界各地区均有流行,但97%以上在中、低收入国家,尤以非洲为重。

专家估计,全球流行重灾区可能会从非洲移向亚洲。

中国CDC估计,截止至2011年底,我国存活HIV携带者及艾滋病患者约78万人,全年新发感染者4.8万人,死亡2.8万人。

疫情已覆盖全国所有省、自治区、直辖市,目前我国面临艾滋病发病和死亡的高峰期,且已由吸毒、暗娼等高危人群开始向一般人群扩散。

关键词艾滋病;威胁;扩散;预防;治疗一.生物学原理HIV属于逆转录病毒科慢病毒属中的人类慢病毒组,分为1型和2型。

目前世界范围内主要流行HIV-1。

HIV-1为直径约100~120nm 球形颗粒,由核心和包膜两部分组成。

核心包括两条单股RNA链、核心结构蛋白和病毒复制所必须的酶类,含有逆转录酶、整合酶和蛋白酶。

HIV-1是一种变异性很强的病毒,不规范的抗病毒治疗是导致病毒耐药的重要原因。

HIV-2主要存在于西非,目前在美国、欧洲、南非、印度等地均有发现。

HIV-2的超微结构及细胞嗜性与HIV-1相似,其核苷酸和氨基酸序列与HIV-1相比明显不同。

HIV在外界环境中的生存能力较弱,对物理因素和化学因素的抵抗力较低。

对热敏感,56℃处理30分钟、100℃20分钟可将HIV 完全灭活。

巴氏消毒及多数化学消毒剂的常用浓度均可灭活HIV。

人类免疫缺陷病毒的生物学特性人类免疫缺陷病毒(Human immunodeficiency virus,HIV)是一种致病性病毒,它引起的疾病是艾滋病(Acquired Immunodeficiency Syndrome,AIDS)。

本文将详细介绍HIV的生物学特性,包括HIV的结构、复制过程和感染机制等。

HIV的结构HIV属于反转录病毒(Retrovirus)家族,其基本结构由外壳(envelope)、膜蛋白(matrix protein)、核衣壳(capsid)和RNA基因组(RNA genome)组成。

外壳和膜蛋白覆盖在核衣壳表面,形成了病毒颗粒。

外壳和膜蛋白的主要成分是糖蛋白(Glycoprotein),其含有糖基,这些糖负责与宿主细胞受体结合。

HIV的复制过程HIV的复制过程包括病毒粒子进入宿主细胞、反转录和整合等步骤。

首先,糖蛋白和宿主细胞表面的CD4受体结合,进一步与其他共受体(Coreceptor)结合。

然后,HIV进入宿主细胞内,核衣壳和外壳膜被分解,释放出RNA基因组和反转录酶。

反转录酶把RNA复制成DNA,新合成的DNA与自身的核蛋白一起组成核糖核酸复合体(preintegration complex),并进入宿主细胞的核内。

最终,新合成的DNA被合并到宿主细胞的基因组中,进一步导致宿主细胞的免疫系统受损。

HIV的感染机制HIV感染机制主要与CD4 T淋巴细胞相关,即这类白血细胞是病毒复制和传播的主要靶细胞。

此外,宿主细胞共受体也是HIV感染的关键。

一般认为,大多数HIV感染发生在两个CD4 T细胞互相接触时。

HIV通过病毒颗粒内的膜蛋白和外壳与CD4受体和共受体结合,然后病毒进入CD4 T细胞内。

此后病毒的复制过程描述已经详细阐述。

HIV的致病机理HIV感染后,免疫系统开始消耗,细胞数量逐渐降低。

病毒复制及其带来的免疫系统炎症是HIV对免疫系统的主要影响。

在免疫系统中,CD4 T细胞起到关键作用,因为它们是其他免疫细胞的“指挥中心”。

艾滋病病的病理学特征与发展过程艾滋病的病理学特征与发展过程艾滋病是一种由人类免疫缺陷病毒(HIV)感染引起的慢性、进展性免疫缺陷综合征。

本文将探讨艾滋病的病理学特征以及其发展过程。

一、病理学特征1. HIV感染的靶细胞HIV主要感染人体的CD4+T淋巴细胞,同时也会侵害巨噬细胞和树突状细胞等其他免疫细胞。

CD4+T细胞是人体抵抗病原体的重要免疫细胞,因此HIV感染会导致免疫系统功能受损。

2. 免疫系统损害HIV感染破坏了免疫系统的正常功能,通过与CD4受体结合,病毒进入细胞内部。

感染后,病毒将自身的RNA转录成DNA,并整合到宿主细胞的基因组中。

这导致CD4+T细胞的数量逐渐减少,使得机体的抵抗力下降,易受感染。

3. 慢性炎症反应艾滋病患者体内长期存在炎症反应,这是由于免疫系统的持续激活所致。

病毒感染刺激机体产生大量炎性细胞因子和趋化因子,导致组织炎症反应增加。

慢性炎症会进一步损伤组织细胞,加速疾病的进展。

二、发展过程1. 感染初期HIV感染的初期是病毒进入机体后的潜伏期。

在这个阶段,患者通常没有明显症状,但血液中的病毒数量会逐渐增多。

普通的病理检查很难检测到病毒存在,但核酸检测可以发现病毒的存在。

2. 临床隐匿期感染初期后,潜伏期进入临床隐匿期,持续数年至十数年不等。

在这个阶段,虽然免疫功能受损,但患者一般不出现特异性症状。

然而,机体内免疫系统的损害仍在继续进行,CD4+T细胞逐渐减少。

3. 中后期当CD4+T细胞数量降低到一定水平时,患者的免疫功能会出现明显异常,从而引发一系列的并发症。

患者容易受到各种感染的侵袭,如肺炎、结核病和真菌感染等。

此外,慢性炎症反应也逐渐加剧,导致疾病的严重度增加。

4. 艾滋病晚期当CD4+T细胞数量持续下降到极低水平时,患者进入艾滋病晚期,也称为获得性免疫缺陷综合征(AIDS)。

此时,患者的免疫系统已经严重受损,易患严重的感染和肿瘤。

晚期艾滋病患者常伴有严重贫血、恶病质和神经系统损害等症状,生活能力明显下降。

艾滋病致病机理艾滋病毒及其致病机理年级:2014级学号:30320142200051姓名:倪文彦专业:材料科学与工程二零一五年七月摘要国家卫计委公布,我国自1985年发现第一例艾滋病病人以来,截至2014年10月底,报告现存活的艾滋病毒感染者和病人已达49.7万例(感染者占60%左右),死亡15.4万例。

而且,这一数据还呈逐年上升的趋势,艾滋病已严重威胁了人民群众身体健康和经济社会发展。

因此,客观全面的认识艾滋病对我们来说尤为重要。

关键词:艾滋病毒;病毒结构;致病机理;一、艾滋病毒结构(一)、形态结构HIV病毒直径约120纳米,大致呈球形。

HIV呈球形,直径约100~120nm。

病毒外膜是类脂包膜,来自宿主细胞,并嵌有gp120和四41两种特异性糖蛋白,前者为外膜糖蛋白,后者为跨膜糖蛋白(图2-1),外膜糖蛋白位于表面,并与跨膜蛋白通过非共价作用结合。

向内是球形基质,以及半锥形衣壳,衣壳在电镜下呈高电子密度。

衣壳内含有病毒的RNA基因组、酶(病毒复制必须的酶类有3种,分别是逆转录酶(p66,p51)、整合酶(p32)和蛋白酶(p11))以及其他来自宿主细胞的成分,作为逆转录的引物。

(二)、结构基因HIV基因全长约9.8kb,含有gag、pol、env3个结构基因、2个调节基因和4个辅助基因,分别称为tat(反式激活因子)、rev(毒粒蛋白表达调节子);ncf(负调控因子)、vpr(病毒r蛋白)、vpu(病毒u蛋白)和Vif(毒粒感染性因子)。

HIV-1的基因结构见图2-2。

(三)临床意义HIV的结构成分与病毒感染、临床诊断、药物、试剂和疫苗的研究密切相关。

如包膜糖蛋白是病毒进入细胞的门户,针对各种病毒抗原(gp120、gp41、gp24等)而产生的抗体是临床诊断的重要物质基础。

二、艾滋病毒致病机制(一)、进入易感细胞的途径1、易感细胞体外培养表明多种人类细胞对HIV易感,但感染范围因不同病毒株而不同,见表2-2。

AIDS(艾滋)的致病机理一、 HIV感染对CD4T淋巴细胞的影响HIV病毒为逆转录病毒,所以遗传信息存在于两个相同的RNA单链模板中。

该病毒能结合人类具有CD4+受体的细胞,特别是和 CD4T 辅助淋巴细胞相结合,还能与神经细胞表面的半乳糖神经酰胺结合,逆转录酶可将病毒RNA逆转录为DNA,然后DNA再与人类基因相整合。

病毒DNA序列被感染细胞及其子代细胞终身携带。

HIV进入人体后能选择性地侵犯有CD4受体的淋巴细胞,以CD4T 淋巴细胞为主。

当HIV的包膜蛋白gp120与CD4T淋巴细胞表面的CD4受体结合后,在gp41透膜蛋白的协助下,HIV的膜与细胞膜相融合,病毒进入细胞内。

当病毒进入细胞内后迅速脱去外壳,为进一步复制作好准备。

最近研究表明,HIV进入细胞内除CD4受体外,还需要细胞表面的蛋白酶同gp120的V3环发生相互作用才能完成。

HIV病毒在宿主细胞复制开始,首先二条RNA在病毒逆转录酶的作用下逆转为DNA,再以DNA为模板,在DNA多聚酶的作用下复制DNA,这些DNA部分存留在细胞浆内。

进行低水平复制。

部分与宿主细胞核的染色质的DNA整合在一起,成为前病毒,使感染进入潜伏期,经过2-10年的潜伏性感染阶段,当受染细胞被激活,前病毒DNA在转录酶作用下转录成RNA,RNA再翻译成蛋白质。

经过装配后形成大量的新病毒颗粒,这些病毒颗粒释放出来后,继续攻击其他CD4T淋巴细胞。

大量的CD4+T淋巴细胞被HIV攻击后,细胞功能被损害和大量破坏是AIDS患者免疫功能缺陷的原因。

HIV感染CD4+T淋巴细胞后,首先引起细胞功能的障碍。

表现有对可溶性抗原如破伤风毒素的识别和反应存在缺陷,虽然对有丝分裂原植物血凝素(PHA)的反应仍然正常。

细胞因子产生减少,IL-2R 表达减少和对B淋巴细胞提供辅助能力降低等。

当HIV病毒在宿主细胞内大量繁殖,导致细胞的溶解和破裂。

HIV在细胞内复制后,以芽生方式释出时可引起细胞膜的损伤。

人类免疫缺陷病毒的致病机理人类免疫缺陷病毒,简称HIV,是一种会导致免疫系统失调的病毒。

当HIV进入人体后,它会攻击人体的免疫系统细胞,导致免疫力下降,最终导致艾滋病的发生。

那么,HIV的致病机理是怎样的呢?首先,我们需要了解HIV的结构。

HIV是一种RNA病毒,它具有一层包膜和内部的核糖核酸。

包膜上有一些蛋白质,其中一个蛋白质叫做gp120。

它可以结合到人体免疫系统细胞表面的CD4分子上,这样就能把病毒传入细胞内部。

当HIV进入人体后,它会攻击免疫系统中的CD4+ T淋巴细胞,这是人类免疫系统的主要细胞之一。

gp120与CD4结合后,会进入细胞膜内部并与另一种透明质酸受体(CCR5或CXCR4)产生互作用,以此加速病毒进入T淋巴细胞内部。

一旦进入到细胞内部,HIV就会使用宿主细胞的内在机制复制自身,并将大量的HIV颗粒释放到周围环境中去感染其他T淋巴细胞,继而扩散至全身各个器官。

在此过程中,HIV进一步攻击宿主细胞的免疫系统,并促进病毒持续复制,最终导致宿主免疫系统崩溃。

临床症状表现出来就是各种合并感染、恶性肿瘤以及神经系统疾病等疾病的抵抗力急剧下降。

同时,HIV的基因组具有高度变异性,有助于免遭免疫系统的攻击。

这意味着宿主的免疫系统无法完全识别和消灭HIV。

因此,HIV在宿主身体内不断变异,并且最终会演变成一种可以逃避免疫系统监控的超级病毒。

除了攻击T淋巴细胞外,HIV还会钻研宿主免疫系统的其他细胞,包括树突状细胞和巨噬细胞,以保持自己的传播。

它甚至可以进入宿主的中枢神经系统,这可以解释为什么HIV感染者可能会出现神经系统相关并发症。

总之,HIV通过攻击宿主免疫系统细胞、不断变异,以及进入中枢神经系统等方式造成破坏,最终导致免疫功能失调,最终带来艾滋病的发生。

不过,科学家们正在努力研究和开发控制其传播以及开发有效的治疗方法和疫苗。

目前,尽管我们尚未找到完美的解决方案,但我们仍有理由对未来充满信心。

艾滋病的发病过程艾滋病是一种由人类免疫缺陷病毒(HIV)感染引起的疾病,其发病过程可以分为四个阶段:感染初期、无症状期、中期和晚期。

本文将详细介绍这四个阶段以及相关病理生理变化。

一、感染初期感染初期是指HIV进入人体后的最初几周,此时感染者可能会出现类似流感的症状,如发热、咽喉痛、乏力等。

这些症状表明病毒已经进入人体并开始繁殖。

在此阶段,HIV数量迅速增加,免疫系统也开始作出反应,产生抗体以抵御病毒。

二、无症状期无症状期是指从感染初期到出现明显症状之前的时间段,通常持续数年。

在这个阶段,感染者可能没有任何明显的症状,但病毒仍在体内不断繁殖,并攻击着免疫系统中的CD4+T淋巴细胞。

免疫系统不断努力抵御病毒,从而保持相对稳定的CD4+T淋巴细胞计数。

三、中期中期是指感染后几年的时间段,此时病毒活跃度明显增加,并导致免疫系统逐渐衰竭。

在此阶段,感染者可能会出现一系列症状,如长期疲劳、反复发热、体重下降、腹泻等。

这些症状是由于病毒攻击免疫系统造成的。

此时的CD4+T淋巴细胞计数开始下降,机体的抵抗力明显减弱,容易感染其他疾病。

四、晚期晚期是指免疫系统受损严重、感染者出现严重疾病的阶段,也被称为艾滋病期。

在这个阶段,病毒迅速复制并摧毁大量CD4+T淋巴细胞,使患者的免疫力急剧下降。

此时,感染者容易患上各种严重的感染和恶性肿瘤,如肺炎、结核病、淋巴瘤等。

晚期的艾滋病患者也会出现免疫重建综合征,即在接受抗逆转录病毒治疗后,免疫系统不适应性地恢复,导致原本隐藏的感染症状突然爆发。

总结艾滋病的发病过程可以概括为感染初期、无症状期、中期和晚期。

随着病毒的繁殖和攻击,免疫系统逐渐受损,导致感染者出现各种症状,并容易感染其他疾病。

尽管艾滋病目前仍无法治愈,但早期发现和积极的抗逆转录病毒治疗能够延缓病情进展,提高患者的生活质量。

因此,加强对艾滋病的认知和预防措施至关重要,以减少病毒的传播和对个人健康的威胁。

人类免疫缺陷病毒的感染与防治方法人类免疫缺陷病毒(HIV)是一种会导致艾滋病的病毒,已经成为全球公共卫生领域的重大挑战之一。

HIV感染对个人和社会都造成了巨大负担,因此寻找有效的防治方法至关重要。

本文将探讨HIV的感染机制,以及目前已经实施的防治策略。

一、HIV的感染机制HIV主要通过两种方式传播:性传播和血液传播。

在性传播过程中,无保护性行为、多个不安全性伴侣以及乙醇等物质的滥用都会增加感染风险。

而通过血液传播,主要是因为输血、器官移植等操作不当引起。

一旦进入人体后,HIV进入人体细胞,并通过与宿主细胞上CD4受体结合来完成感染过程。

在CD4受体的辅助下,HIV进入细胞内部,并释放其RNA基因组到宿主细胞中。

然后,该基因组被反转录酶逆转录成DNA,并整合到宿主细胞核中。

随着时间推移,潜伏期结束后,病毒基因组开始在宿主细胞中复制。

这个复制过程会持续数年,并逐渐损害宿主免疫系统。

二、HIV的防治方法目前,在HIV的防治方面已经取得了一些进展。

以下将重点介绍现有的防治方法:1. 教育与预防策略教育是预防HIV传播最重要的措施之一。

通过向公众普及HIV感染途径、传播方式以及保护措施等知识,可以提高人们对HIV问题的认识和自我保护意识。

此外,为青少年提供全面而准确的性教育也是至关重要的。

2. 安全性行为和避孕措施正确使用安全套是一种有效的性行为防护措施,可以大大降低HIV感染风险。

此外,采取避免多个不安全性伴侣以及定期进行性健康检查等策略也能在一定程度上减少感染风险。

3. 母婴传播预防孕妇如果感染了HIV,有可能将病毒传递给胎儿或通过哺乳喂养传播。

为了预防母婴传播,孕妇应该在怀孕期间接受HIV测试,并在产前服用抗病毒药物以减少感染风险。

4. 抗逆转录病毒治疗抗逆转录病毒治疗(ART)是目前用于控制HIV感染的主要方法之一。

ART 可以通过抑制病毒复制,延缓疾病的进展并提高患者生活质量。

这种治疗需要患者每天服用多种药物,并处于长期治疗状态。

艾滋病病的感染与细胞凋亡机制艾滋病的感染与细胞凋亡机制艾滋病是由人类免疫缺陷病毒(HIV)感染引起的慢性病,它对人体免疫系统产生严重破坏,导致免疫功能失调。

本文将详细探讨艾滋病的感染机制以及与细胞凋亡的关系。

一、艾滋病的感染机制艾滋病主要通过性传播、母婴传播和血液传播等途径感染人体。

HIV是一种被包膜的病毒,其表面结构上有突起的糖蛋白(gp120),可以与人体细胞表面的CD4受体结合,并借助共受体CXCR4或CCR5进一步进入细胞。

1.1 性传播途径在性行为中,艾滋病病毒通过感染者的血液、精液、阴道分泌物等体液进入受感染者的体内。

艾滋病病毒通过粘膜上皮细胞的CD4受体和共受体结合进入体内,感染并破坏免疫细胞。

1.2 垂直传播途径艾滋病母婴传播主要发生在怀孕、分娩和哺乳过程中。

艾滋病病毒可通过感染者的血液进入胎盘和胎儿,或者通过分娩和哺乳时的乳汁传递。

这种传播途径使得婴儿在出生后或哺乳期间容易受到感染。

1.3 血液传播途径艾滋病病毒也可以通过血液传播,如共用注射器、输血、移植器官等。

血液传播途径是一种重要的感染方式,尤其在吸毒人群中更为常见。

二、细胞凋亡的机制与艾滋病的关系细胞凋亡是一种程序性死亡过程,它是维持机体内部环境稳定和细胞自我调节的重要手段。

在艾滋病感染中,细胞凋亡在病毒复制、免疫损伤和病程进展中起到重要作用。

2.1 感染过程中的细胞凋亡HIV感染后,病毒会进入CD4阳性的免疫细胞,如辅助T细胞、单核细胞和巨噬细胞等。

病毒经过复制和复制过程中的细胞毒性作用,导致宿主细胞发生凋亡。

这种凋亡可以通过累积引发免疫细胞丧失,最终导致艾滋病的发展进程。

2.2 炎症反应引发的细胞凋亡HIV感染引发机体的炎症反应,炎症细胞和趋化因子的释放导致细胞凋亡的加速。

同时,炎症反应还会增加免疫细胞的凋亡速度,加剧艾滋病的进展。

2.3 免疫细胞的损伤与凋亡艾滋病病毒通过感染和复制破坏免疫系统的重要细胞,如辅助T细胞。

《微生物基础》作业

——艾滋病感染过程及HIV致病机理

班级

学号

姓名

艾滋病感染过程及HIV致病机理

艾滋病,即获得性免疫缺陷综合征,英文名称Acquired Immune Deficiency Syndrome,AIDS。

是人类因为感染人类免疫缺陷病毒(Human Immunodeficiency Virus,HIV)后导致免疫缺陷,并发一系列机会性感染及肿瘤,严重者可导致死亡的综合征。

目前,艾滋病已成为严重威胁世界人民健康的公共卫生问题。

1983年,人类首次发现HIV。

目前,艾滋病已经从一种致死性疾病变为一种可控的慢性病。

因此,了解艾滋病感染过程及HIV致病机理对艾滋病的控制起重要作用。

一、艾滋病的感染过程

1、传染源

病人和无症状带毒者为传染源。

病毒存在于血液、精液、子宫、阴道分泌物、唾液、泪液和乳汁中。

2、传播途径

HIV可以通过无症状的HIV感染者而传播。

也可以从艾滋病患者传给他人。

目前流行病学研究已经明确证实了HIV/AIDS传播有三大传播途径,即性接触传,血液传播和母婴传播。

(1)性接触播:包括同性与异性之间的性传播。

大多数人是通过与某个已经感染了HIV的人性交而染上该病毒。

阴道和肛门性交是性传播HIV的主要途径。

传播可以通过阴道、直肠以及尿道湿润的粘膜内皮,也杰以通过皮肤或口腔粘膜的破损或伤口处,伴随着精液,血液或阴道/宫颈分泌手从已感染HIV的一方传染到另一方。

男性同性恋中的传播中的传播方式主要是肛,这是因为肛门和尿道表面是由脆弱的柱状上皮细胞构成,富于血管,肛交时易受损伤,使HIV易于侵入血液。

男性同性恋中群交和乱交更易助长HIV的传播。

世界卫生组织报道,近年来在全球的异性恋之间传播艾滋病的情况也正在不断增加,全世界范围内通过性接触传播的病例占3/4,在我国约为20%。

(2)血液传播:其方式有多种,可通过(1)输入含有HIV的血液,血液成分或血液制品;(2)移植或接受了HIV感染的器官,组织或精液。

(3)通过污染的针头经注射途经传。

欧美各国已有不少因输血或使用血液制品播散的报道。

静脉注射药瘾者的HIV的感染亦高,药瘾患者相互间用未经消毒的注射器和针头,也是HIV的重要传播途径。

(3)母婴传播:由带HIV的母亲通过胎盘传给婴儿或婴儿在通过产道时感染获得。

近年来,这种由母婴垂直传播的方式随着育龄期妇女的艾滋病患者的增多而日益增多。

母婴传播的机率为15-30%。

3、人群易感性

任何年龄均易感,与个人生活方式,卫生习惯和社会因素有关,49岁以下性活跃期的青壮年发病率高。

任何女性或男性如果具有可以引起HIV进入其身体的某种行为,都有染上HIV 的可能。

近年来女性感染者有上升趋势。

西方和亚洲某些地区妇女HIV 感染率较高,其出生胎儿受染率也高。

小儿感染HIV后,潜伏期短,发病急,死亡迅速。

二、HIV致病机理

1、HIV的细胞嗜性:

HIV侵入人体后,通过与细胞表面的CD

受体结合,在辅助受体

4

+T淋巴细胞,(fusin,CCR5等)的参与并相互作用下,主要感染CD

4

+T细胞大量损耗,病毒释出至血液形成HIV 并在其内增殖复制,使CD

4

+T细胞被感染和破坏。

HIV 血症,致使感染向全身扩散;更多的CD

4

还通过其他受体,如Fc及补体受体、脑细胞及肠上皮细胞的半乳糖

神经氢酸酶等感染其他细胞,HIV可侵入巨噬细胞,并随该细胞至体内许多组织,造成多脏器损伤。

所以,除CD

4

+T细胞外,HIV还感染单核巨噬细胞、滤泡树突状细胞、脑星状细胞、少突胶质细胞、血管内皮细胞、肠上皮细胞和肾脏组织细胞等,引起不同程度病理损害,

而机体免疫系统首当其充,损害也是最严重。

由于体内大量CD

4

+T细胞被破坏和功能障碍,最终导致机体免疫缺陷。

2、HIV感染导致体内CD

4

+T细胞耗竭:

人体感染HIV后直至发展为艾滋病需要经过数年及至更长的时

间。

由于大量CD

4

+T细胞被HIV破坏,致使机体免疫功能障碍。

HIV

感染导致CD

4

+T细胞耗竭的原因主要是:

(1)HIV侵入CD

4+T细胞,在其中增殖,使CD

4

+T细胞溶解和破坏;

或因HIV复制后芽生释出,引起细胞膜损伤和功能障碍而导致细胞损害;

(2)受HIV感染的CD

4

+T细胞表面所表达的病毒糖蛋白分子

gp120,可与多个未感染的CD

4

+T淋巴细胞表面的CD4分子结合形成融

合细胞,导致更多的CD

4

+T淋巴细胞溶解;

(3)从感染细胞表面脱下的游离gp120分子,与未感染的CD

4

+T 淋巴细胞结合,在抗体和补体参与下受K细胞攻击而受损(ADCC作用);

(4)HIV感染CD

4+T细胞前体(骨髓干细胞)使CD

4

+T细胞生成减少;

(5)HIVgp120能诱导感染的和未感染的CD

4

+T细胞程序死亡;此

外,还可能因HIV感染所致导的自身免疫反应,导致CD

4

+T细胞损耗。

除CD

4

+T细胞外,其他免疫细胞也会受HIV感染的影响和破坏。

单核-巨噬细胞表面也具有HIV受体,但其感染率很低,受感染后也很少导致溶解和死亡,因而往往成为HIV在体内长期贮存的场所,并将HIV呈递至其他组织和器官,如携带HIV进入中枢神经系统。

HIV 对单核—巨噬细胞致病变较轻,但仍可使一定数量的细胞功能受损,处理抗原能力降低。

在HIV感染初期,B淋巴细胞可能由于HIV或其蛋白直接刺激而被激活,使周围血中B淋巴细胞数量增加,并自发分泌免疫球蛋白,导致血中IgG和IgA水平升高。

尔后B细胞功能异常,则表现对新抗原刺激反应性下降,抗体生成降低,机体对细菌等病原

的易感性增加。

又由于HIV直接和间接作用,使机体的CD

8

+T细胞和NK细胞失去抗病毒活性。

最终导致整体的免疫功能缺陷,从而诱发一系列机会性感染和肿瘤的发生。

HIV感染初期的病毒血症期,伴有或不伴有临床症状,随后则为临床潜伏期,此阶段体内免疫机制使病毒控制在低水平复制状态,外周血中被HIV感染的细胞数量很少,大约在10个受HIV感染细胞中只有1个能复制病毒,其余9个细胞内的HIV呈潜伏型,难以在PBMCs 中发现有病毒基因表达,而淋巴组织中的HIV远多于PBMCs。

在淋巴细胞中HIV还可通过细胞一细胞播散。

3、促使潜伏型HIV激活、增殖,发展为艾滋病的有关因素:

(1)所感染病毒株的表型(phenotype) 人体感染HIV后,在病毒刺激下机体相继发生特异性细胞免疫和特异性体液免疫反应产生中

和抗体。

在其免疫压力下,体内增殖快、毒力高的S1病毒株发生变

异成为增殖慢、毒力低的NS1病毒株。

无症状感染者一般分离不到SI病毒株,CD

4

+T细胞总数下降也较慢。

如果所感染的HIV毒株由NSI 变成SI株,则往往表明感染者的病程进展加快,即将进入或已经进入艾滋病期。

(2)体内辅助T淋巴细胞Th类型和细胞因子Th-1和Th-2细胞分别产生I型(IL-2、IFN-γ等)和II型(IL-4、IL-6、IL-10)细胞因子。

在无症状期,体内Th细胞以Th-1为主。

Th-1细胞分泌的IL-2

激活并维持着CD

8

+T细胞的抗HIV活性,而IL-10能阻止Th-1细胞产生IL-2。

故认为体内Th-1为主转向以Th-2为主,是无症状期到艾滋病期过渡的关键。

此外,在艾滋病期患者体内单核巨噬细胞产生肿瘤坏死因子α(INF-α)的活性增强,血清中TNF-α水平升高。

TNF-α能促进T细胞内HIV复制;IL-6、IL-10能协同增强HIV复制。

(3)体内CD

8+T细胞活性CD

8

+T细胞通过对HIV感染细胞的细胞毒

作用和分泌抗病毒因子(CAF)抑制HIV复制,阻止HIV在细胞间传播,进而又抑制体内病毒株由NSI型转变成SI型。

(4)感染初期的免疫状况HIV感染早期,如果体内不能产生有效的中和抗体,则HIV载量就会维持在较高水平,并较快的由NSI向SI表型转变。

体内如能产生有效的中和抗体,则HIV被抑制在低水平,经过相当长一段时间后,体内出现免疫逃逸毒株,伴随着NSI表型向SI表型转变,病毒载量升高,CD

4

+T细胞数下降,逐步向艾滋病期发展。

(5)其他病毒感染合并人疱疹病毒(HSV、CMV、EBV、HHV-6等)或T细胞白血病病毒(HTLV)I、II型感染,常可使体内潜伏型HIV激活,增强HIV在体内复制,加速病情进展。