第五章 目录学与古籍分类法

- 格式:ppt

- 大小:417.00 KB

- 文档页数:75

中国古籍联合目录与目录学史研究王菡(国家图书馆发展研究院)电子技术的发展使古籍联合书目数据库成为可能。

数十年前,当《中国古籍善本总目》工程启动时,还没有计算机和网络,无法如此迅捷地将书目数据远距离传递,进行查重、核实。

电子技术的发展,使编纂古籍联合书目的呼声渐高,异地共同编写书目成为现实。

而且书本式的书目仅是联合目录的一种形态,利用网络实现一个古籍联合书目数据库,不是天方夜谈。

一然而,至今古籍联合书目仍然不能实现,障碍在于各图书馆自身,而不是技术手段。

或者说,当技术手段要求以往各行其是的状态必须以一致的方式进行工作时,全面地审视各馆古籍整理的状况,就会比较清醒地认识到,古籍编目中存在着很多需要解决的问题,然后才能真正着手利用网络建设联合书目数据库。

存在问题如:(1)对于古籍的下限界定不一致。

有的馆界定到1911年,有的馆断到1949年,有的馆凡是线装书都归入古籍,所出版的书目就称为“线装书目”。

(2)对新学内容的处理不一致,有的图书馆将之别为一目,有的图书馆将之挤在四部分类法中,还有的图书馆因使用中图法类分古籍,所以新学图书处理不成问题。

(3)各馆使用不同的分类法,虽然很多图书馆的古籍编目多使用四部分类法,但使用其他分类法的也不罕见,国家图书馆的分馆普通古籍使用刘国钧多年前制订的十五大类分类法,善本特藏部使用四部分类法。

十五大类分类法与四部分类法的差距甚大,它既有对十进制分类法的改造,又有对四部法的改造,并将现代科技图书与传统文化古籍的类别混合在一起。

不同的分类法必然有各自不同的类目表。

(4)即使同样使用四部分类法,由于馆藏不同,对类目的理解不同,或由于种种历史原因,各馆均有与他馆不尽相同的类目表。

这对于各馆管理自己的古籍,也许妨碍并不大,只要方便读者查找即可。

但是若要编制古籍联合目录,一部共同认可、共同使用的类目表,就必不可少了。

因为类目表在机读目录中,几乎相当于古籍主题词表的作用,甚为重要。

第一章目录学基础理论目录学:目录是编排一批相关文献的揭示与记录的工具,目录学是研究目录工作形成与发展的学科,具体而言,包含文献揭示方法的研究与古典目录内容研究。

目录学:研究日益增长的庞大文献与人们对它的特定需要之间的矛盾为对象的科学,研究目录工作形成和发展的一般规律的科学目录:是编排一批相关文献的揭示与记录的工具书目:又称目录,他是著录一批相关文献,按照一定次序编排组织而成的一种揭示和报导文献信息的工具。

书目属于二次文献古代书目类型:官修书目,史志目录,私家藏书目录,古籍版本目录,宗教目录。

现代书目类型:国家书目,联合目录,地方文献目录,个人著述书目,推荐书目 官修书目:官府主持编写的图书目录,一般在国家藏书的基础上编制而成。

史志目录:中国古代正史、其他史书及地方志中的目录。

私人目录:个人主持编写的目录,多在个人藏书基础上编制而成,也有汇集相关目录成书。

古籍版本目录:对古籍在生产、流通过程中形成的不同本子进行记录评价的图书目录。

国家书目:全面等级与报道一个国家近期或往昔出版物的文献总目。

联合目录:揭示和报导若干收藏单位的全部或部分藏书的目录。

地方文献目录:全面揭示与报导某一地区的自然、历史和社会文献的书目。

个人著述书目:记载作者的著述或兼收他人评价作者及其著述的文献书目。

推荐书目:针对特定的读者、采用特定的标准选择图书,推荐给毒蛇的书目,包括选读书目、导读书目等。

目录工作:通过查找,著录,部次,评价,揭示,和报导文献信息,提供书目情报服务等全部活动。

目录学研究对象:揭示与报道文献信息与人们对文献特定需要之间的矛盾1.图书说:目录学是关于图书的科学,目录学别的研究对象是图书或出版物,只是有的人主张单纯地研究图书的外形特征,有的人则强调在研究图书的外形特征的同时,从辨章学术、考镜源流出发,着重研究图书的内容。

2.目录说:主张目录学的研究对象就是书目,将目录学局限于书目索引编制的方法学和技术学。

图书馆学中的分类法与目录学研究图书馆学是一门研究图书馆组织、管理和服务的学科,而分类法与目录学则是图书馆学的两个重要研究方向。

分类法是图书馆中图书、资料的分类和编目的方法,而目录学则是关于如何制作、管理和使用图书馆目录的学科。

本文将就这两个方向进行探讨,以期对图书馆学的发展与应用有更深入的了解。

一、分类法的发展与应用分类法作为图书馆中图书、资料的分类和编目的方法,起源于古代。

古代图书馆主要采用主题分类法,将书籍按照内容主题进行分类,以方便读者查阅。

然而,随着图书馆的发展和图书数量的增加,传统的主题分类法已经无法满足需求,于是出现了更加细致和科学的分类法。

在现代图书馆学中,最常用的分类法是十进制分类法(Dewey Decimal Classification,简称DDC)和国际标准书号(International Standard Book Number,简称ISBN)。

DDC是一种按照内容主题和形式特点进行分类的方法,将图书馆中的图书、资料分成不同的类别,并标注相应的分类号,以便读者快速找到所需资料。

而ISBN则是一种用于标识图书的国际编码,通过这个编码,读者可以通过图书馆或书店的目录系统查询到所需图书的详细信息。

分类法的应用不仅仅局限于图书馆,它还广泛应用于各个领域的知识组织和信息检索中。

例如,互联网搜索引擎就是通过对网页进行分类和编目,使用户能够更快地找到所需信息。

此外,分类法还被应用于电子商务、知识图谱等领域,为用户提供更好的信息检索和服务体验。

二、目录学的研究与实践目录学是关于如何制作、管理和使用图书馆目录的学科。

目录是图书馆中的一种重要工具,它是对馆藏图书、资料进行描述和记录的一种方式。

目录不仅提供了图书的基本信息,还可以通过主题词、关键词等方式进行索引,以方便读者查找所需资料。

目录学的研究内容主要包括目录的编制原则、目录的标准化、目录的质量控制等。

编制目录需要遵循一定的规范和原则,以确保目录的准确性和可用性。

导论两汉在儒家经典文献整理上出现过几次由官方主持的大型会议或活动,专门审定经义、校订经文。

第一次是西汉宣帝甘露三年,宣帝诏群儒在石渠阁论定五经同异,留下一部《石渠议奏》,后亡佚。

第二次是东汉章帝建初四年,在自虎观召开群儒大会,考论经义同异。

会议讨论的结果是产生一部《白虎议奏》,乂称《白虎通德论》,经班固撰集后,题作《白虎通义》。

第三次是东汉灵帝熹平四年,灵帝诏诸儒正定经书文字,校书宜和书法家蔡邕亲自书写于碑,使工锈刻,立于太学门外,供后儒晚学取正经文,史称“襄平石经”。

魏晋时期在古典文献的传播与发现上有两件大事值得关注。

一是魏正始三体石经的刊刻。

按古文、篆文、隶书三种字体刊刻儒家经典,故称为三体石经或三字石经。

二是汲冢竹书的发现。

流传至今的有《竹书纪年》《穆天子传》。

隋、唐两朝,唐太宗命国子祭酒孔颖达与诸儒共同撰写了《五经正义》,即《周易正义》《尚书正义)《毛诗正义》《礼记正义》《春秋左传正义》。

唐代的壁经和石经。

唐代的石经提议于大和元年,开雕于大和九年,雕成于开成二年,因此称为开成石经。

五代时在古典文献学史上最值得书写的大事是蜀石经与雕版印刷九经。

后唐长兴三年由国子监主持雕版印刷九经,是中国古典文献学史上的一件意义深远的大事。

宋司马光的《资治通鉴》。

袁枢还首创记事本纪事本末体,成《通鉴纪事本末》。

有一些史料价值很高的著述体裁都是在宋代兴盛起来的,像年谱。

南宋郑樵《通志》《艺文略》《校睡略》。

王应麟最能体现王氏古典文献学考据才能的著作是《汉书文志考证》、《困学纪闻》。

元胡三省《资治通鉴注》,马端临《文献通考》。

明《永乐大典》是中国古代规模最大的类书。

清代是继宋代之后中国古典文献学发展的又一高峰时期。

清代的古典文献学长于考据,并坚持把考据建立在扎实的小学基础之上。

因此,这种考据学又被称为汉学,与长于义理之学的宋学相对立。

又因为清代考据学作风朴实而被称为“朴学”。

清人的考据学家层出不穷,在整理和研究古典文献上取得了巨大的成绩。

中国古代的图书目录中国古代的图书目录中国历代流传的书籍数量之大,被后世称为“浩如烟海”。

面对浩瀚的书海,要想准确而有选择地找到所需的文献资料,就要借助前人编定的图书目录。

学习目录学,对于一般自学和从事科研工作者,有极大的作用。

一、古籍和古籍目录学的开始最早的书,要算以竹木作为书写材料的简牍,据文献记载和出土文物看,大约从殷商时期到公元三、四世纪,是从甲骨到简牍文化的时期,战国以来,简牍(dú)与缣(jiān)帛并用,东汉以后至魏晋是简牍和纸并用的时期。

以后纸的生产发展到普遍使用,代替了笨重的简牍和价格昂贵的缣帛。

古人的书都出自手写,遇到文字点画相似或声音相近的,很容易发生讹误。

加之一篇文章要用许多简写成,再用绳编在一起,一旦绳有断绝,便造成脱简或顺序的错乱。

所以古有错简、韦编三绝等词语。

汉成帝时,因书颇散亡,于是下令求书于天下,又诏令刘向校书,实际就是进行古籍整理工作。

刘向的校书工作包括广备异本,校定篇目,编排次序,校勘讹字脱简,然后写成正本,再撰写一篇书录。

《汉书·艺文志》序说刘向“每一书已,辄条其篇目,撮其旨意。

录而奏之”。

刘向为每本书的叙录,原皆载在本书,同时又汇集各书的叙录,在本书之外别行,因称《别录》。

刘向之子刘歆继承刘向的校书事业,在刘向《别录》的基础上,撮要编成《七略》。

这两部辉煌的目录,是我国古籍目录工作和目录学研究的奠基之作。

《别略》和《七略》早巳失传,清代有好几位学者对这两书作了辑佚的工作。

刘向父子从事校书的功绩,使西汉以前的重要典籍得到系统的整理并以文字著录下来,对保存古代文献有筚路蓝缕之功。

二、古籍目录著作和目录学的发展历代的古籍目录著作,大体有三种类别:史志目录、官修目录、私家目录。

1.史志目录首创史志目录的是班固的《汉书·艺文志》,以后各代所修的“正史”(纪传体史书)撰有史志的,都包括“艺文志”(或称“经籍志”)。

这是一种特有的目录体制,重点在叙述当代学术源流,著录流传的文献资料。

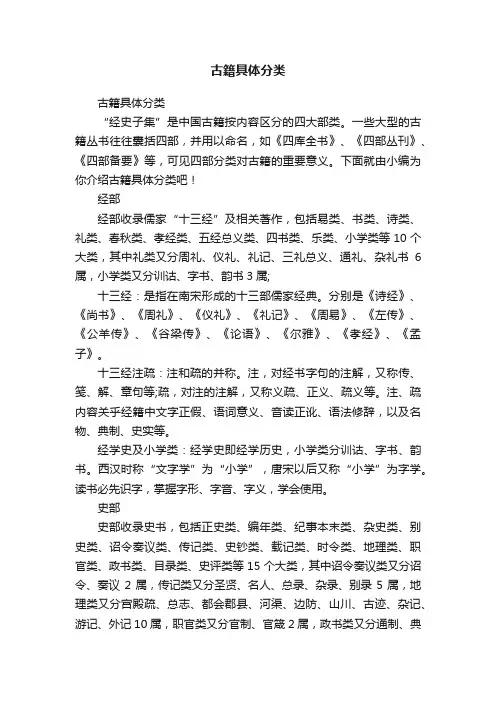

古籍具体分类古籍具体分类“经史子集”是中国古籍按内容区分的四大部类。

一些大型的古籍丛书往往囊括四部,并用以命名,如《四库全书》、《四部丛刊》、《四部备要》等,可见四部分类对古籍的重要意义。

下面就由小编为你介绍古籍具体分类吧!经部经部收录儒家“十三经”及相关著作,包括易类、书类、诗类、礼类、春秋类、孝经类、五经总义类、四书类、乐类、小学类等10个大类,其中礼类又分周礼、仪礼、礼记、三礼总义、通礼、杂礼书6属,小学类又分训诂、字书、韵书3属;十三经:是指在南宋形成的十三部儒家经典。

分别是《诗经》、《尚书》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《周易》、《左传》、《公羊传》、《谷梁传》、《论语》、《尔雅》、《孝经》、《孟子》。

十三经注疏:注和疏的并称。

注,对经书字句的注解,又称传、笺、解、章句等;疏,对注的注解,又称义疏、正义、疏义等。

注、疏内容关乎经籍中文字正假、语词意义、音读正讹、语法修辞,以及名物、典制、史实等。

经学史及小学类:经学史即经学历史,小学类分训诂、字书、韵书。

西汉时称“文字学”为“小学”,唐宋以后又称“小学”为字学。

读书必先识字,掌握字形、字音、字义,学会使用。

史部史部收录史书,包括正史类、编年类、纪事本末类、杂史类、别史类、诏令奏议类、传记类、史钞类、载记类、时令类、地理类、职官类、政书类、目录类、史评类等15个大类,其中诏令奏议类又分诏令、奏议2属,传记类又分圣贤、名人、总录、杂录、别录5属,地理类又分宫殿疏、总志、都会郡县、河渠、边防、山川、古迹、杂记、游记、外记10属,职官类又分官制、官箴2属,政书类又分通制、典礼、邦计、军政、法令、考工6属,目录类又分经籍、金石2属;正史:指《史记》、《汉书》等以帝王本纪为纲的纪传体史书。

清乾隆年间诏定二十四史为正史,1921年北洋军阀政府又增《新元史》,合称《二十五史》,不久,又将《清史稿》合编其中,合称《二十六史》。

编年:按年代顺序编排史料、著作等。

中国古典文献学(推荐完整)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(中国古典文献学(推荐完整))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为中国古典文献学(推荐完整)的全部内容。

中国古典文献学(推荐完整)编辑整理:张嬗雒老师尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布到文库,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是我们任然希望中国古典文献学(推荐完整)这篇文档能够给您的工作和学习带来便利。

同时我们也真诚的希望收到您的建议和反馈到下面的留言区,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请下载收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为〈中国古典文献学(推荐完整)〉这篇文档的全部内容。

印刷型与非印刷型的出版物,诸如图书、期刊、报纸与特种文献.中国古典文献,一般是指记录中国“五四”运动以前各种知识信息的印刷品与非印刷品。

中国古典文献学是研究我国古代文献及有关的文献工作的一门学科,主要涉及文献阅读、整理、研究和利用。

1.古代无文献学,称校雠学.刘向刘歆父子校理群书,广集诸本,施以校雠,编定目类,撰写叙录,开创了独特的学术门类。

校:本义是犯人带的木枷。

引申为比堪核对。

雠:一人持本,一人读书,若怨家相对,故曰校雠。

颜之推《颜氏家训·书证》、郑樵《通志·校雠略》、章学诚《校雠通义》均沿用了校雠之名。

2。

郑鹤声、郑鹤春《中国文献学概要》—-中文世界第一部以文献学命名的著作:“结集、翻译、编纂诸端,谓之文,审订、讲习、印刻诸端谓之献。

古典文献学复习参考题(仅为名词、问答两种,不含填空、断句标点、文献翻译等)第一章文献与文献学文献:原指典籍与贤者,后专指具有历史价值的文物资料。

今为记录有知识的一切载体的统称,即用文字、图像、符号、声频、视频等手段记录人类知识的各种载体。

第二章古典文献的载体甲骨文:甲,龟甲;骨,兽骨。

是我国迄今发现最早的古典文献与系统文字。

因其最初出土于殷墟,又称“殷墟书契”或“殷墟卜辞”。

其容为殷商时代王室占卜的相关记事。

由金石收藏家王懿荣偶然发现,后鹦选择其收集甲骨中字迹完好者印成《铁云藏龟》,成为第一部著录甲骨文的专书。

甲骨四堂:罗振玉、王国维、董作宾、郭沫若四位研究甲骨文学者的合称。

罗号雪堂,王号观堂,董字彦堂,郭笔名鼎堂,王子展教授评价早期甲骨学家时提出“甲骨四堂,郭董罗王”,后为学界广泛接受。

金石:金,指青铜器。

铸于青铜器上的文字即金文,与石刻文字合称金石文字。

金文,又称铭文、铭辞、钟鼎文。

石刻文字极为丰富,主要分为三种:碣、碑、摩崖。

金石研究至宋代形成专门之学“金石学”。

有吕大临《考古图》,欧阳修《集古录》,明诚《金石录》等。

熹平石经:著名石刻文字。

汉灵帝熹平四年(175)蔡邕受命用隶书把《周易》、《尚书》等七部经书写在石版上,立于首都太学门外,作为经书的标准本颁行天下。

史称熹平石经、一字石经。

正始石经:正始年间用古文、篆书、隶书三种字体,刻了《尚书幺《春秋》两部书,称为正始石经,又称三体石经。

简牍:竹简木牍合称简牍,古代的一种文献载体。

将竹剖开单支竹片为“简”,连缀后为“策(册)”,多以帛或丝连缀。

简牍出现于殷商,主要使用于战国至汉、晋时期。

东晋以后,基本为纸取代。

汗青:制作竹简的工艺。

竹简剖开成片后,为防蛀和便于书写,需用火烤干其水分,谓之“杀青”,亦称“汗青”孔壁书:西汉景帝末年拆毁孔子旧宅发现的一批逃避火的古文经典竹简书。

包括《尚书》、《礼记》、《论语》和《孝经》等,史称“孔壁书”。

汲冢书:西晋太康年间,汲郡人不准盗掘战国襄王墓,得竹书数十车,凡书75 篇,10万余言。

⽬录学⽬录学⼀、⽬录学简介1、什么是⽬录学2、⽬录学的分类3、⽬录学的作⽤⽬录的两⼤要素:分类;编⽬1、什么是⽬录学我国古代传统⽬录学有着悠久的历史。

⽬录⼀词,据现存⽂献,⾸见于班固《汉书·叙传》:“刘向司籍,九流以别。

爰著⽬录,略序洪烈”。

此“⽬录”实指“⽬”和“录”。

“⽬”的含义是篇⽬,即⼀书的篇和卷的名称。

“录”把叙录,即对⼀书的内容、作者⽣平事迹,对书的评价,校勘经过等,作扼要的介绍的⽂字,⼆者合起来称为⽬录,或⽈书⽬。

图书⽬录,可以说是随着书籍的出现⽽产⽣的。

《七略》称“《尚书》有青丝编⽬录”,是指《尚书》还处在简策阶段时的⽬录。

《周易》“⼗翼”中的《序卦传》就是《周易》⼀书的⽬录,《诗经》的“⼩序”,《吕⽒春秋》的“序意”,《淮南⼦》的“要略”,也都是各书的⽬录。

可见⽬录就是把⼀本书的篇名和说明编次、汇集在⼀起,它在先秦时期就出现了。

各个历史时期关于⽬录的称谓有所不同。

有的称“录”,如西汉刘向的《别录》;有的称“略”,如刘向⼦刘歆的《七略》;有的称“志”,如东汉班固的《汉书·艺⽂志》,唐魏征等编的《隋书·经籍志》,宋晁公武之《郡斋读书志》;有的称“簿”,如晋荀勖之《晋中经簿》;有的称“书⽬”,如晋李充之《晋元帝四部书⽬》;有的称“书录”,如唐⽏煚(jiong)的《古今书录》;有的称“解题”,如宋陈振孙所编《直斋书录解题》;有的称“考”,如元马端临《⽂献通考·经籍考》和清朱彝尊《经义考》;有的称之为“记”,如明末清初钱曾《读书敏求记》;有的称为“提要”,如清纪昀《四库全书总⽬提要》等。

⽬录学的界义,古今有数说:⼀,⽬录学者,纲纪群籍,薄属甲⼄之学也。

主要是便于寻检。

----⽬录家之⽬录⼆,⽬录学者,辨章学术,剖析源流之学也。

如书不传,后⼈可览其⽬录,知其学之属于何家,书属于何派。

即古今学术的隆替,作者的得失,也不难考索。

-----史家之⽬录三,⽬录学者,鉴别旧刊雠校异同之学。

人类从蒙昧走向文明的过程, 实际上是一个不断认识自然、认识社会、认识自我的过程, 而分类正是这个过程中的最基本, 也是最重要的思维方式。

分类是把一个属概念划分为若干种概念的思维过程。

分类是以比较为基础的, 人们通过比较, 揭示事物之间属性的异同, 根据共同点将事物归并为较大的类, 再根据差异点将较大的类划分为较小的类。

分类既是科学认识和研究的起点和基础, 也是信息整序的主要手段。

世界上的一切事物都可以按其属性区分开来, 并归入一定的类。

这一思想虽未构成据以组织图书的分类体系, 还不能称其为图书分类法, 但它却为我国古代图书分类法的形成和发展, 奠定了基础.中国古代的文献分类第一节《七略》分类法也叫做六分法大家都知道,孔子把当时的史册定为六艺, 也就是将图书分为六大类, 即诗、书、礼、乐、易、春秋。

这是孔子对当时学术流派的系统总结, 同时也体现了他的图书分类思想。

这一思想虽未构成据以组织图书的分类体系,还不能称其为图书分类法, 但它却为我国古代图书分类法的形成和发展, 奠定了基础.今天我们所讲的即:真正的文献分类法。

汉代,文化学术繁荣,科学技术发达,文献种类与数量骤增,文献收藏利用频繁,文献组织工作如雨后春笋般地扩展,出现了官修、史探、专著三大类型的目录,形成了一定的工作体系,奠定了我国文献组织的坚实基础。

这一时期,文献组织也从简单幼稚走向成熟。

汉武帝时,下令征集全国图书。

公元前26年,汉成帝再次下令征集图书,命谒者陈农前往各地搜求遗书,聘请各方面专家,分工协作,对我国历史上对古籍的第一次大整理,为我国古籍的流传、研究奠定了基础。

刘向去世后,哀帝又令刘向的儿子刘歆继承父业,刘歆综合群书《叙录》,将所收的书编成目录, 写出学术性的总论及各类的分论,即《七略》。

这部图书分类法的诞生, 比瑞士人吉士纳于年编的《万象图书分类法》要早。

《七略》原书在唐朝以后遗失了,现在只能在《汉书·艺文志》中见到《七略》的概貌。