顾广圻古典目录学思想述论

- 格式:pdf

- 大小:123.77 KB

- 文档页数:4

目录学发微读书笔记目录学发微读书笔记【篇一:读书笔记之《古书通例》和《目录学发微》】读《目录学发微》及《古书通例》有感余嘉锡先生于清末出生于湖南常德这片人杰地灵的土地上,平生无书不读,一生致力于对古典文献学、目录学、史学的研究。

先生终生笔耕不辍,著有久为学者所称道的《四库提要辩证》、《世说新语笺疏》、《目录学发微》等多部学术著作。

《目录学发微》是近代目录学书籍中创作较早而又极有系统、颇有创建的一本书,对目录书籍的源流、各书体制的得失利弊都有详细的论述,《古书通例》也是先生重要的学术著作。

下面我就具体谈谈读完此书得体会与收获。

该书开篇谈到目录学之意义与功用的时候,说到“目录之学,由来尚矣!《诗》、《书》之序,即其萌芽”。

以前在读《诗》大序的时候只注重看了它的内容,了解了其中所讲的《诗经》的功用,即便是学了文献学这个专业,也并未将之与目录学联系在一起,一直以为《七略》是目录学的起源,读了书之后才知道,《诗》、《书》之序,只是目录学的萌芽,而《七略》是发展的比较完备的目录了。

在了解了目录的含义之后,再回过头来想想,《诗》大序在一定意义上的确是目录。

这给我的启发就是要善于把学过的东西联系起来,这样才能有新的发现。

先生在讲到著书目的的时候说道:“有目录之书,而无治目录学之书”,这一句话就点明了此书的性质和主要内容。

在先生看来,目录学之书,更是一部学术发展史,对于单纯记录书名而没有解题的流水账式的目录很不赞同,比如荀勖的《中经簿》;对于有解题但解得不好的也不欣赏,比如王俭的《七志》,缺陷就在于详撰人物事迹而少所发明。

对于各种各样的目录,先生将之总结为三类,并分别指出了功用。

对于有小序的解题书目,其作用在于论其指归,辨其讹谬;对于有小序而无解题的,其作用在于穷源至委,竟其流别,辨章学术,考镜源流;对于小序解题皆无的,其作用在于举例分明,使百家九流各有条理,并究其本末,以见学术之源流沿袭。

这样的总结条理清晰分明,对初学者来说十分有用。

读姚明达《中国目录学史》我的朋友们时常因为我对她们的领域有兴趣而欣慰,跟我说是不是受到她们专业的影响,我回答多少会的。

像我一个做书匠,很多东西都不是自己的,都是这里看看那里挖挖,浅尝辄止,而每每遇到专业人士,就会虚心讨教。

但大多数都很谦虚,总是说我们看的书跟编辑比起来太少了,你们的阅读量和知识面都是很广泛的。

虽然属实,但都是客套话。

一晃半年过去了。

把重点的笔记罗列下,作为结束。

这目录学的一本入门书,可以用来检索,特别是最后的一些代表性的专业目录,比如艺术、历史、敦煌学和金石学,这是我关注比较多的,宗教的部分,只是简单浏览了一番。

但这本书毕竟只是一个阶段的研究目录学的成果,只能借鉴一部分。

之后相关的书准备再翻看一两本即可。

我不喜欢这么细化的研究,可能本身兴趣不大,虽然跟自己从事的领域相关。

以下是笔记中的简短摘录。

读到序言的最后,讲到姚先生的身世,不仅潸然泪下,对日本人又多了一份憎恨。

若不是他们,中国的文人不会惨遭这样的境遇。

替姚先生悲哀,也替国人悲哀。

如今的学者,多是为教学及琐事缠身,真正能踏实做学问,又对学科产生深远影响的,寥寥无几。

校雠学,亦作“校仇”。

亦作“校仇”。

1.一人独校为校,二人对校为雠。

谓考订书籍,纠正讹误。

汉刘向《<管子>序》:“所校讎中《管子》书三百八十九篇。

”唐韩愈《送郑十校理序》:“秘书,御府也,天子犹以为外且远,不得朝夕视,始更聚书集贤殿,别置校讎官,曰学士,曰校理。

”《宋史·职官志四》:“﹝元祐三年﹞十二月,詔礼部,本省长贰定校讐之课,月终具奏。

”清吴翊《洞庭山馆呈司寇东海公》诗之二:“锦堂恩詔许归休,妙选宾僚佐校讐。

”章炳麟《国故论衡·明解故上》:“自隋以降,书府失其守,校讎之事,职诸世儒。

”(2).比试;比较。

清和邦额《夜谭随录·潘烂头》:“或谓潘曰:'汝素以术自衒,今天师至矣,敢与之校讎乎?’”鲁迅《书信集·致蒋抑卮》:“事物不相校讎,輒昧善恶。

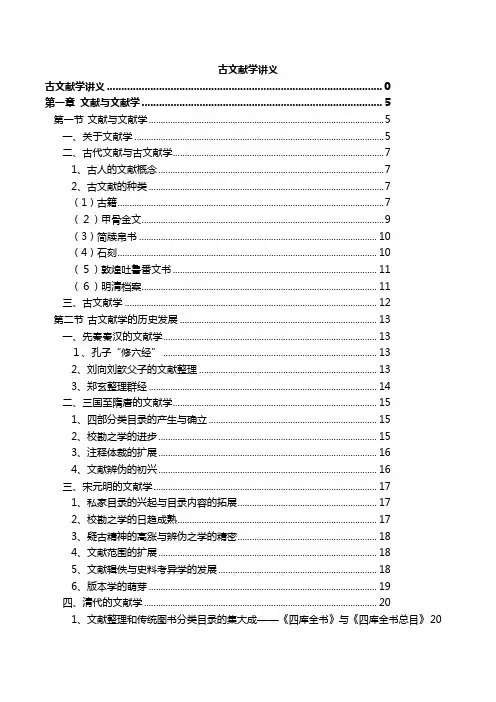

古文献学讲义古文献学讲义 0第一章文献与文献学 (5)第一节文献与文献学 (5)一、关于文献学 (5)二、古代文献与古文献学 (7)1、古人的文献概念 (7)2、古文献的种类 (7)(1)古籍 (7)(2)甲骨金文 (9)(3)简牍帛书 (10)(4)石刻 (10)(5)敦煌吐鲁番文书 (11)(6)明清档案 (11)三、古文献学 (12)第二节古文献学的历史发展 (13)一、先秦秦汉的文献学 (13)1、孔子“修六经” (13)2、刘向刘歆父子的文献整理 (13)3、郑玄整理群经 (14)二、三国至隋唐的文献学 (15)1、四部分类目录的产生与确立 (15)2、校勘之学的进步 (15)3、注释体裁的扩展 (16)4、文献辨伪的初兴 (16)三、宋元明的文献学 (17)1、私家目录的兴起与目录内容的拓展 (17)2、校勘之学的日趋成熟 (17)3、疑古精神的高涨与辨伪之学的精密 (18)4、文献范围的扩展 (18)5、文献辑佚与史料考异学的发展 (18)6、版本学的萌芽 (19)四、清代的文献学 (20)1、文献整理和传统图书分类目录的集大成——《四库全书》与《四库全书总目》203、版本之学的兴盛 (22)4、辨伪的成熟 (22)5、规模空前的辑佚 (23)6、清人在古文献学上的贡献 (24)五、百年来的文献学 (24)1、古文献学理论体系的创立与不断完善 (25)2、古文献领域的扩展 (25)3、辨伪学的的巨大成就 (27)4、校勘学理论的成熟 (29)5、古籍版本学研究的系统化 (29)6、文献注释的新格局 (30)7、古文献的标点和索引 (32)8、古文献的数字化 (33)(1)台湾中央研究院汉籍电子文献 (33)(2)《文渊阁四库全书》及《四部丛刊》电子版 (34)(3)中国基本古籍库 (35)(4)汉籍全文检索系统 (35)(5)国学宝典 (36)(6)一切传世文献电脑化资料库 (36)第三节古文献学与相关学科 (37)一、古文献学的分支学科 (37)1、目录学 (37)2、校勘学 (38)3、版本学 (38)4、辑佚与辨伪 (39)5、注释与索引 (39)二、古文献学的关联学科 (39)1、金石学、简帛(牍)学与敦煌吐鲁番学 (39)2、语言学、古代文学与历史学 (40)3、其他 (40)第二章文献目录 (40)第一节古籍目录 (40)一、《汉书艺文志》的六分法与《四库全书总目》的四分法 (40)2、《四库提要》的分类及其类目简析 (41)(1)经部 (41)(2)史部 (44)(3)子部 (49)(4)集部 (53)二、四部分类法与新分类法 (55)第二节文献目录类型和内容 (56)一、............................................................................................................... 目录类型561、公藏书目 (56)2、私家书目 (57)3、史志目录 (57)二、目录的内容 (58)1、篇目和书目 (58)2、书名 (58)3、卷(篇)数 (59)4、著(撰、作)者 (59)5、版本 (59)第三章文献校勘 (60)第一节古籍的错误 (60)一、古籍的致误 (60)二、古籍的错误类型 (61)1、误(讹) (61)(1)形近而误 (61)(2)字形的其他错误 (61)(3)音同音近而误 (62)(4)误改而误 (62)2、衍 (63)(1)形似而衍 (63)(2)因字义同而衍 (63)(3)因不明文义而衍 (63)(4)注文误入正文而衍 (64)(5)因误据他书而衍 (64)3、脱 (64)(1)因原书缺损而脱 (64)(2)因重文而脱 (64)(3)因上下文而脱 (64)(4)正文误入注文而脱 (64)(5)因误删文字而脱 (64)4、倒 (65)(1)因上下字句关联而倒 (65)(2)因错简错叶而倒 (65)(3)因不明词义文义乙正而倒 (65)(4)因误乙正而倒 (65)第二节校勘学的基本方法——校法四例 (66)一、前人的校勘方法与“校法四例”的产生 (66)二、底本与对校本 (66)三、校法四例 (67)1、对校 (67)2、本校 (67)3、他校 (68)4、理校 (70)四、从事校勘的基本要求 (70)第三节校勘记 (71)一、校记的体裁 (72)1、随文 (72)2、卷末 (72)3、篇末 (72)二、校记的撰写 (72)1、校记的内容 (72)2、校记的体例 (72)三、校记的作用 (72)第四章古籍版本 (73)第一节概念术语与工具书 (73)一、几个概念 (73)1、古籍与古籍版本 (73)2、古籍的版本与善本 (73)二、常用术语 (74)2、书册形式 (74)3、版式 (74)三、工具书 (75)第二节版本鉴别 (76)一、版本鉴别的依据 (76)二、唐五代刻本及其鉴别 (77)三、宋(辽、金)刻本及其鉴别 (78)1、宋浙本及其鉴别 (78)2、宋建本及其鉴别 (78)3、宋蜀本及其鉴别 (79)4、辽、金刻本及其鉴别 (80)四、元刻本及其鉴别 (80)1、元浙本及其鉴别 (81)2、元建本及其鉴别 (81)3、元平水本及其鉴别 (82)五、明刻本及其鉴别 (82)1、明前期刻本及其鉴别 (82)2、明中期刻本及其鉴别 (83)3、明后期刻本及其鉴别 (83)4、明建本及其鉴别 (84)六、清刻本及其鉴别 (84)1、清前期刻本及其鉴别 (84)2、清中期刻本及其鉴别 (85)3、清后期刻本及其鉴别 (85)七、活字本及其鉴别 (86)八、伪本及其鉴别 (86)第五章文献辨伪与辑佚 (87)第一节文献辨伪 (87)一、辨伪的必要 (87)二、伪书出现的原因 (89)1、托古传道 (89)2、邀赏牟利 (90)3、争胜嫁祸 (91)三、伪书集中产生的时期 (92)四、伪书的种类 (92)1、全部伪 (92)2、部分伪 (93)3、内容不伪而书名伪或作者伪 (93)4、版本伪 (93)五、辨伪方法 (93)1、前代无著录 (93)2、前代有著录但久佚 (94)3、今本来历不明 (94)4、题某人旧撰不确 (94)5、今本与前人引真书原本不符 (94)6、书中记事在著者身后 (94)7、有部分伪则全书须慎重对待 (95)8、书中记事与事实相反 (95)9、两书矛盾 (95)10、文体及文句 (95)11、社会发展 (96)12、思想渊源 (96)六、伪书的价值及利用 (96)第二节文献辑佚 (97)一、辑佚的意义 (97)二、辑佚方法和要求 (97)1、确定范围 (97)2、明确体例 (98)3、文字校勘 (98)第一章文献与文献学第一节文献与文献学一、关于文献学“文献”一词,今人的解释已相当宽泛,GB中定义为“文献是记录有知识的一切载体”。

“辨章学术,考镜源流”正诂摘要:分析了“辨章学术,考镜源流”的语源本意。

在此基础上认为,前人对目录文化职能之思考主要聚焦于如何通过类例别白学术。

类例是工具,别白学术是目的。

章学诚提出“辨考”命题,强调书目在别白学术之外,还有揭示源流的用意。

而作为手段,解题、序言和类例同等重要。

并且,前人措意的类例尚不全面,尤其没有看到互著和别裁作为变通手段的重要价值。

关键词:章学诚辨章学术考镜源流目录“辨章学术,考镜源流”(以下简称辨考)是中国古代目录学定论久孚的核心命题,但章学诚本人笃于自信,未遑定义。

后学沿波,每为章氏卓识而低徊、感佩,然亦无人对辨考概念作深度剖析。

事实上,后人之理解和辨考的真正内涵有一定区别,值得仔细辨明。

1 辨考的语源本意1.1 释“辨章”《尚书·尧典》:“九族既睦,平章百姓。

”《史记·五帝本纪》:“九族既睦,便章百姓。

”《后汉书·刘恺传》“职在辩章百姓,宣美风俗”,注云:“《尚书》曰‘九族既睦,辩章百姓’,郑玄注云‘辩,别也。

章,明也’。

”清人王引之《经义述闻》三《平章百姓》认为平章、便章、辩章中的平、便、辩三字互为通假,义为辨别。

而首用辨章一词者,以班固《典引》“躬逢天经,惇睦辨章之化洽”为最早。

《典引》收入《文选》卷四十八,李善注云:“《尚书·尧典》曰‘惇叙九族,九族既睦,便章百姓’。

辨与便古字通也。

”今按:平、便、辩、辨四字在上古皆为并母元部字,既为双声,又是叠韵。

在反映中古声韵面貌的《广韵》中,平、便是并母仙韵,辩、辨是并母狝韵,四字双声。

而仙、狝二韵皆为山摄开口三等韵,区别只在仙韵为平声,狝韵为上声。

所以,平、便、辩、辨四字语音近同而互为通假。

总上,辨章一词可以上溯到《尚书》,意为“辨别之,使之彰明”,语法上有动补性质。

辨章用于文献整理,似亦以班固为最早。

班氏《答宾戏》云:“刘向司籍,辨章旧闻。

”《答宾戏》收入《文选》卷四十五,注曰:“项岱曰:司,主也;籍,书籍也。

历史文献学概论大纲历史文献学概论一、指导思想、教学目的及要求历史文献学教学是以马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,科学地、系统地阐述中国历史文献学的基本内容及其发展规律。

通过教学,要使学生在掌握中国历史文献学基本内容的基础上,了解中国历史文献学的基本框架、整体结构体系和历史文献学发展的基本线索,并能初步展开有关历史文献学的研究方法。

通过课堂教学和各种辅助教学手段使学生在查阅和使用历史文献、收集历史资料、撰写历史论文、考察报告等方面得到训练,并初步掌握历史文献研究的一些基本方法和手段。

二、学时分配和教学环节的安排历史文献学课程为学期课,总课时为40课时。

其中课堂教学每周2课时,20周,共计40课时。

期末复习考试占2周。

在课堂教学中要注意运用启发式、讨论式,努力采用多媒体等现代化教学手段,增强教学的直观性、生动性,不断提高教学质量和效果。

为了加强对学生能力的训练,在教学过程中要适当安排课堂讨论和布臵书面作业,有计划地安排教学参观和社会考察;并通过课外辅导和答疑,指导学生学习,掌握学生的学习状况,反馈教学效果。

自学、作业、讨论及课堂提问等教学环节计入学生平时成绩。

平时成绩占课程总成绩的30%,期中、期末考试成绩占70%。

**********************************************第一讲方法论一教学目的和要求通过对历史文献学正名,以及对历史文献学研究范畴的讲解,使学生了解历史文献学的重要地位, 对如何展开历史文献学研究有一初步印象。

从学生接触历史文献学之初,就有意识培养学生的研究能力,为学生创新意识的树立引路。

二大纲细目20世纪历史文献学发展大势一,历史文献:双层特殊产品(1)历史文献本身发展丰富了文献的内容。

(2)历史文献本身发展影响了历史文献学本身研究内容。

如雕版印刷盛行影响了历史文献学,使其繁盛。

如今学界现象:文献研究与书的研究分割——应结合。

二,为历史文献学正名关于历史文献学,有辅助学科之说。

《校雠广义·目录编》一、目录与目录学1、目录含义:目录一词最早见于《七略》。

在目录学中,目是指一书的篇名或群书的书名,录指叙录,即对一篇书或一部书的内容所作的提要。

两者合在一起,就是目录。

但它们在古代著作中有时分指,有时也通用和兼包。

凡是开列一书的篇名,并对此书中每篇各做一提要,或仅对此书全书做提要者,称之为一书之目录。

凡是开列许多书名,而以简单或复杂的形式编写出来的,则为群书之目录。

尽管后者是目录学的主要研究对象,但前者出现的更早,为后者所继承和发展。

一书的目录,有两种形态。

(1)开列篇名,每篇作提要。

这种多为古书原有,出自作者之手。

(2)开列篇名【目】,但仅为全书作一篇总的提要【录】。

这种一般为校编此书者所加,并非原书有机组成部分。

古书的目录本位于全书之后,随着印刷术的发明,印刷条件的进步,书册制度的变化,为了便于翻检,人们便将其由后移前,成为今天通行的样子。

群书的目录出现其后,它记载群书,并按一定的逻辑次序(主要是按学术分类)加以排列,它是一部书或一批书的内容和形式的集中反映。

主要有三种形态:(1)分类记录书名,大小各类有序,每书有提要,如《四库全书总目》。

(2)分类记录书名,大小各类有序,但每书无提要,如《汉书·艺文志》。

(3)仅分类记录书名,类序、提要均无。

2、目录学的含义:目录学成词于北宋,是研究目录的产生和发展规律的科学,或者说是研究如何更好地解决不断增长着的文献与人们对它的特定需要之间的矛盾的一门学问。

它着重研究如何编制和利用各种书目。

其产生和发展受到一定的规律制约:(1)受到时代的局限和影响,为统治阶级服务;(2)受到文献发展情况的制约;(3)受到人们对文献特定需要的制约,体现实用性的原则。

《辞海》:研究图书目录工作规律的科学。

我国传统目录学始于西汉刘向,刘歆所撰的《别录》、《七略》,后来作者代不乏人。

清章学诚《校雠通义》,谓刘向父子“部次条别,将以辨章学术,考镜源流。

中国目录学发展作者:史秦倩来源:《世纪之星·交流版》2016年第04期我国古典目录学源远流长,内容相当丰富。

自从西汉刘向、刘歆父子编定《别录》、《七略》,开创了群书目录之后,目录学就逐渐发展起来了。

及至清代,特别是在乾嘉时期,因为考据学的兴盛,目录学由原来的学术史的旁门别支转而成为当时学制士人几乎人人都要演戏的必修之课,达到了目录学的璀璨鼎盛时期。

一、中国目录学的起源中国目录学的起源有几种观点,归纳起来如下(一)起源于殷商说唐代时,魏征在所撰的《隋书·经籍志》中写:“古者史官既司典籍,盖有目录以为纲纪。

”这意味着他们认为在古代史官为纲纪典籍就产生了目录,现代学者中姚明达和王重民是支持这个观点的,王重民更是在《普通目录学》一书中说:“我国商朝的后期,便应该视为我国目录学的胚胎期。

”(二)起源于春秋孔子删诗书、定六艺说余嘉锡在《目录学发微》中说:“目录之学,由来尚矣!《诗》、《书》之序,即其萌芽。

”吕绍虞先生也是持这一观点,并进一步肯定《书》、《诗》之序是“群书目录”,而且还是“专科目录”和“举要目录。

”(三)始于刘向、刘歆说容肇祖在《中国目录学引论》中说:“中国目录学,始于刘向、刘歆父子的《七略》。

”这种始于刘向、刘歆的观点也是史学界最为普遍的观点。

二、中国古代目录学史分期(一)目录学的萌芽时期目录学的萌芽时期,是从远古到公元第一世纪末年《七略》完成:奴隶社会的殷商留下了灿烂的“甲骨文化”,为了方便收藏保管和随时查找卜辞,萌发了简单的登录、排列方法与查找方法,史官就是卜辞档案材料的记录抄写与管理者,我国的史官、卜官也可以称之为抄写式编目员,当然,只能称之为简单的、朴素的。

《周礼·天官冢宰》记载史官分官守书,“官守之分职,即群书之部次。

”“古者史官既司典籍,盖有目录,一为纲纪”大概说的就是“六典之法。

”春秋战国是我国奴隶社会和封建社会的更替时期,诸子蜂起、百家争鸣。

《周易·系辞》:“方以类聚,物以群分。

《百宋一廛赋注》提要作者:王奥博来源:《青年文学家》2015年第20期摘 ;要:《百宋一廛赋注》是中国藏书史、版本学、目录学方面的名著,然而目前对这本书的重视度不高,研究的人也很少,现对其进行简要介绍,以便读者了解其功用和价值。

关键词:百宋一廛赋注;黄丕烈;版本;目录[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2015)-20-0-01《百宋一廛赋注》是由顾广圻撰写赋,黄丕烈作注。

邵懿辰所著的《增订四库简明目录标注》中对《百宋一廛赋注》记载是:“清顾广圻撰赋,黄丕烈注,黄氏有宋板书百种,因颜其室云。

黄氏刊本。

”清代莫友芝撰傅增湘订补的《藏园订补吕亭知见传本书目》中对这部书的记载是:“《百宋一廛赋注》一卷,国朝顾广圻撰赋,黄丕烈注之,述丕烈家所收宋本。

○黄氏刻本。

○又见《思适斋集》”。

在古籍特藏部的这部《百宋一廛赋注》共一卷,是嘉庆乙丑秋九月吴郡黄氏士礼居刊行,在这部书的最后面刊刻着“嘉庆乙丑荛翁手写刊行”,全书是由夏天培刊刻。

在书中第一页中写着这部书是清.元和顾广圻撰,吴县黄丕烈注,在第一页右下角盖有红色印章,印章是吉林徐氏补拙庵藏。

全书的赋是二千六百四十字,注是一万三千二百五十字,全书共二十二页。

其版式是左右双边,每半页九行,每行大字十八字,小字双行,每行二十八字左右。

黄丕烈(1763-1825),清藏书家、目录学家、校勘家。

字绍武,号荛圃,又号复翁、江苏吴县人。

他是乾隆五十三年(1788)举人,官分部主事,后因有怀才不遇之感而辞官归隐,从而专注于收藏、校雠和著述之事。

勤于校勘,黄丕烈所藏的书大多数都是古今善本、秘本、珍本,内容极为丰富。

因为他喜爱宋版书成癖而自号为“佞宋主人”,如在《百宋一廛赋注》中,黄丕烈对“佞宋主人”的解释是“‘佞宋’出《述古堂书目.序》,予恒引为窃比,故居士设此名也”。

黄丕烈个人藏宋版书达百余种,专辟一室命名为“百宋一廛”而专藏宋版书。

第一章文献与文献学第一节文献与文献学一、关于文献学“文献”一词,今人的解释已相当宽泛,GB中定义为“文献是记录有知识的一切载体”。

根据此定义,不仅传统的纸本载体,以及纸产生以前的竹木简牍、帛书这些习惯上归入文献范围内的记录文字内容的载体形式属于文献,而且历代书法绘画等艺术作品、西方工业革命以来以及近年来出现的摄影技术作品、影视胶片磁带录音磁带、电脑磁盘光盘等等,均属文献。

如果作为一门学问,不仅具有学科内容过于宽泛过于综合,而且有的内容与人们所理解的一般文献学相距也过远,跨度过大。

我们的课程名称中的文献,与上述定义名实并不相符,我们要讲的只是传统意义的文献,即古代以纸载体为主的文献。

文献学如果作为一门学问,确实已有相当久远的历史,根据前人的说法,可以上溯到孔夫子的时代,所谓孔子修“六经”者就是。

至少西汉末刘向、刘歆父子大规模整理国家藏书,就是作为学问在做,当时叫“校雠”。

从那时以来,历代从事这门学问者代不乏人,作为一门学问不断有所发展,形成了一套相当成熟的方法手段,尤其是在清代,并取得了很高的成就。

可是真正具有“文献学”的名称,应当说历史并不长。

近代受西方学术影响,一些传统学术被冠以“××学”之名,如文字学、音韵学、训诂学,在《四库提要》中,分别是字书、韵书、训诂,这是传统的称呼。

近代学术大师梁启超应是最先提出文献学这一概念的学者之一,20世纪20年代,他在《中国近三百年学术史·清初史学之建设》一节中,说:“明清之交各大师,大率都重视史学——或广义的史学,即文献学。

”含义不是太清晰,应是指史料学,最多也只是所谓文献考证。

比他稍晚,郑鹤声、郑鹤春著《中国文献学概要》一书,分为包括古籍的分类、目录、校勘、编纂、翻译、版本、印刷等章,可以看出,虽范围、分类与今天的理解并不完全相符,也未必恰当,但确实是按照一门学科在论述。

真正成为现代高等教育的一门独立学科,时间则更晚,建国以后,由于共和国的创建者毛泽东先生对于古代典籍有着浓厚兴趣,尤爱读史,提出要标点整理“二十四史”、《资治通鉴》等古籍。

明宿齐集祭书探学:“黄跋顾校鲍刻”与中国古旧书文化研讨会侧记作者:暂无来源:《收藏/拍卖》 2011年第8期采编:谭树正陈彦翀黄丕烈、顾广圻、鲍廷博,是清代“朴学”鼎盛时期的藏书界巨擘,在中国校勘学发展史上影响深远,经他们题跋、批校、刊刻的善本古籍以其独特的学术价值、艺术价值、文物价值尤为后人所珍。

2011年6月12日是清代著名学者黄丕烈诞辰二百四十八周年,来自海内外学界、文博界、藏书界的60余位专家学者济济一堂,参加了由西泠印社拍卖有限公司发起并联合中国阅读学研究会、中国图书馆学会经典阅读推广专业委员会主办的“2011华夏阅读论坛‘黄跋顾校鲍刻’与中国古旧书文化研讨会”。

会议不仅是表彰先贤,其中学者们对古旧书以及相关各种学术问题的探讨也有助于推动相关学术的进展。

三贤简介:黄丕烈(1763 - 1825),字绍武,或作绍甫,号荛圃,又号荛翁,求古居士、士礼居主人等,清代江苏吴县(今苏州市)人。

他是清代知名的文献家,收藏宏富,校勘精审,刊刻勤谨,在我国图书收藏与出版史上可谓不可多得之人。

郑伟章在《文献家通考》中称其为“乾隆、嘉庆间文献之宗主”。

特别值得一提的是他在图书校勘和刻书方面所做的工作,在我国古代图书出版史上留下了浓重的一笔。

顾广圻(1770—1839),清校勘学家、目录学家。

字千里,号涧,别号思适居士。

元和( 今属江苏苏州) 人。

嘉庆诸生。

博览四部图书,通经学、小学,尤精校仇学,与孙星衍、黄丕烈等人称清一代校勘学巨匠。

他提出校勘古书要做到“唯无自欺,亦无书欺;存其真面,以传来兹”。

经他亲自校过的图书,都具有极高的学术价值。

鲍廷博(1728 - 1814),字以文,号渌饮,祖籍安徽歙县长塘。

清代乾隆时期最著名的藏书家,典藏丰富,且多为精品。

乾隆三十七年,四库全书馆开设,他以家藏善本600余种进献,为私家进献之首。

鲍廷博刊刻有《知不足斋丛书》,将家藏善本公诸海内,其刻书博采众长,广搜遗编,凡经史考订、算书、金石、地理、书画、诗文集、书目等皆择优收入,其中不少是海内孤本。