论北宋不杀士大夫

- 格式:wps

- 大小:52.50 KB

- 文档页数:11

周敦颐字茂叔,号濂溪,他的思想是早期的宋明理学思想之一,后来发展的宋明理学或多或少都有周敦颐思想的身影在里面,因此周敦颐被称为“濂溪先生”,故他的思想也被后人称为濂学思想。

周敦颐的濂学思想在整个中国哲学史上具有重要地位,可以说他的思想为后来的理学推广起到了奠基作用,后来的程朱理学也是基于周敦颐的思想不断的升华与改进。

作为宋明理学的起源者,本文就以周敦颐濂学思想为基础,从周敦颐的思想内容以及在面对当代高校中所存在的一些问题时运用周敦颐的濂学思想应该如何更好地解决这些问题的一些启示。

1.周敦颐濂学思想的“诚”在当代高校教育中应当排在首位宋明理学上承孔孟儒学,周敦颐作为理学的鼻祖,在孔孟儒学的熏陶上不断地完善与创新,周敦颐也被后世理学家称为孔孟千年之后第一个传人。

宋明理学以孔孟儒学为主干,同时结合了佛家与道家思想作为补充的过程。

从周敦颐的作品中可以看出他受《周易》与《中庸》的思想。

周敦颐可以说是作为孔孟儒学与宋明理学转折人物。

他上承孔孟学统和《易》《庸》之学,下启宋明理学,开创了儒家学术的新形态,被誉为“道学宗主”、“理学开山”周敦颐的思想学说直接影响到程颢、程颐、张载和朱熹,濂学、洛学、关学、闵学四大脉系构成了两宋思想发展的主线,影响远播东亚世界近一千年之久[1]。

《太极图说》中,周敦颐将世界万物与人归纳与二气所生,而将太极进一步演化为人极。

在周敦颐看来人极就是人性与道德,周敦颐将人性与道德与太极阴阳五行的运动结合起来,由此可见周敦颐的思想中接受并继承了孔孟儒学的观点。

周敦颐把人性道德与万事万物相结合,首先就是将其上升到一个正直真诚的高度,他坚信人性是善良的,这也正符合孟子提出来的“性本善”的观点。

周敦颐将“诚”作为自己人生的思想,在他所著的《通书》中对“诚”就有明确的记载:“诚者,圣人之本。

大哉干元,万物资始,诚之源也。

干道变化,各正性命,诚斯立焉,纯粹至善者也。

故曰:一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

宋朝大家不知道的事“交子”胀破了北宋王朝

导语:富甲全球的大宋,史上最幽默的宰相石中立,“交子”胀破了北宋王朝。

赵匡胤此人是职业军人出身,按理说应该好勇斗狠,热衷攻伐,重武轻

富甲全球的大宋,史上最幽默的宰相石中立,“交子”胀破了北宋王朝。

赵匡胤此人是职业军人出身,按理说应该好勇斗狠,热衷攻伐,重武轻文。

谁料到这位宋太祖竟然是个热爱生命、热爱世界和平的好男儿,解决事情尽量避免杀戮。

比如初登大宝不久,赵匡胤就在太庙的一间密室中立了一块碑,此后大宋新皇登基,都要由一位不识字的太监带到密室里瞧瞧那块碑。

碑上到底写了些什么,除了皇上谁也不知道。

直到金军攻破汴梁城,打进太庙才真相大白,碑上赫然书写着三条,大意是:第一,不杀柴氏子孙(后周的后裔),如果他们谋反,就在监狱里让他们自尽,不能公开杀掉;第二,不杀士大夫,尤其是那些谏臣;第三,子孙如果违背了前两条,天诛地灭。

赵匡胤

这“勒石三戒”不仅给大宋历代皇帝划下了执政的底线,也给大宋的经济方针定下了基调,通俗来讲就是三个字:不折腾。

全国以经济建设为中心,对外能和平解决争端,就不诉诸武力;对内能调和矛盾,就不激化冲突。

在不折腾国策的指引下,大宋的经济一举超越了此前历代的各项纪录,连宋朝平民百姓的生活也要好于其他朝代。

这样一个安定团结奔小康的局面是如何得来的呢?我们不应该把1000年前宋朝的成绩过分拔高了,这个朝代的经济基础还是广大的自耕农们,这些农民上交的

生活常识分享。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢宋朝不杀士大夫是因为皇帝够宽容吗?

导语:不杀士大夫是宋王朝给很多后人留下的最美好记忆。

虽然早在先秦时代,古人就有所谓刑不上大夫的理念。

但随着历代王朝中央集权制度的强化,皇...

不杀士大夫是宋王朝给很多后人留下的最美好记忆。

虽然早在先秦时代,古人就有所谓刑不上大夫的理念。

但随着历代王朝中央集权制度的强化,皇帝蹂躏大臣早已没了妨碍。

即使是宋朝之后的元明清三代,也没有哪个能做到对士大夫额外留情的。

那么,宋代究竟为何能贯彻该制度?应当归功于宋朝皇帝的德行,还是另有原因呢?

不杀士大夫源出何典

不杀士大夫被认为是赵匡胤留下的祖训

宋朝不杀士大夫的说法其实应该是不轻杀士大夫,因为在实际操作过程中是免不了在小范围杀戮的。

这个说法除了民国时期的疑古学派外,在史学界已成为公论。

但这一说法其实源于南宋时代,大概意思是:宋太祖赵匡胤在太庙刻碑立誓,命后世皇帝不得以言杀士大夫。

被后人称之为太祖誓碑。

如果仔细分析历史,这个说法其实还是存疑。

因为被认为反对杀士大夫的宋太祖反倒是宋朝杀戮士大夫较为频繁的皇帝。

如果太祖真立过此碑,则相当于一种不合时宜的自我否定。

而且太祖碑刻的实物已不可考,更不见于北宋史料,反而集中出现于南宋史料。

赵匡胤:朕也记不清了

宋朝真正不杀士大夫的时间段,主要集中在北宋中后期和南宋。

那时只要不是犯下谋反一类的大罪,基本见不到诛杀士大夫的记载。

甚至连免官这类惩戒都极为罕见,导致宋朝官场出现了只有增官,极少

生活常识分享。

杯酒释兵权的历史论述题杯酒释兵权的背景时间是北宋建立初期,当时的北宋刚刚建立政权,统一战争也即将结束,国内相对比较稳定。

五代刚刚结束,北宋建立,宋太祖赵匡胤想要建立一个能够长久存在的赵宋王朝,但是并不知道该如何去做,于是,就招当时的治世能臣赵普前来商议政策,想要找到一个解决的办法,防止陈桥兵变的事情重演在自己身上。

当时的赵普分析了赵宋王朝的情况之后,估摸着猜测到了宋太祖的担忧,于是,就向宋太祖建议,削弱地方节度使的权利,加强皇帝对禁军的控制,使军队能够掌握在皇帝自己的手中。

这个提议被宋太祖听取,他理解了臣子向自己建议的事情,开始谋划着削弱那些将领的兵权,杜绝叛乱的发生。

于是,在接下来的时间里,宋太祖找准时机,暗中加强了对禁军的'控制。

并且,在对重要将领职位进行任免之后,将这些职位换成了自己的心腹,在宋太祖看来,自己的心腹能够放心使用。

但是赵普多次建议,想要让宋太祖将兵权彻底掌握在手中,而不是仅仅依靠任免来达到目的。

在这样的情况下,杯酒释兵权就理所当然的发生了。

杯酒释兵权的背景就是这样的,在赵普的不断建议下,同时,也在赵匡胤的不安中,这件事情就这样顺其自然地发生了。

在这个事件中,赵普仅仅只是道出了宋太祖的心声,真正将这件事摆在台面上,加速了这件事的发生。

宋初统治者虽未能尽复汉、唐旧疆,然孜孜致力于整顿内政、巩固中央集权,基本奠定有宋三百年制度的规模。

太宗尝云:“国家若无外忧,必有内患。

外忧不过边事,皆可预防,惟奸邪无状,若为内患,深可惧也。

帝王用心,常须谨此。

”所谓防弊之政,就是围绕着预防“无状”的“奸邪”、“内患”而展开的。

一、措施1 、防弊之政的第一原则是收权,即尽量将地方权力收归中央,从制度上保证藩镇割据局面不复出现。

具体言之则包括“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”等几方面。

①稍夺其权——稍,意为逐渐。

最初于平定南方诸国后,在当地各州设通判一职,选京官充任,号为“监郡”,后全国普遍设立,对节度使形成牵制。

苏轼被贬期间的一篇奇文,后人评价为何无人能及?本文导读:北宋元丰二年,朝中发生一件大事,宋神宗差点因此违背“不杀士大夫”之祖训,该事件的主角乃大名鼎鼎的苏轼。

苏轼只是文臣,手中没有一点兵权,为何惹得龙颜大怒呢?原本,苏轼写给皇帝的工作报告中,有一些略带抱怨的语句,比如“愚不适时,难以追陪新进”,称自己变得愚钝,脑子没有以前灵活,或许跟不上朝廷的发展步伐,暗指对变法有意见。

当时反对变法的大臣不少,最多也就是被贬官降职,支持变法的大臣们,为什么非要把苏轼置于死地?一方面,苏轼的措辞不够严谨,被别人抓住把柄,并进行放大和污蔑,甚至说他诋毁皇帝。

另一方面,苏轼才华太高,难免有很多人嫉妒,逮到整他的机会岂肯放过,所以就有了乌台诗案。

欲加之罪,何患无辞,纵然苏轼口才了得,但面对群臣的职责和诬陷,也找不到反击的余地,可谓是百口难辩。

宋神宗趁机表示变法的决心,打算拿苏轼开刀,起到杀鸡儆猴的作用,幸亏王安石出手相救,以“安有圣世而杀才士乎”劝谏皇帝,苏轼才保住性命。

死罪可免,活罪难逃,被关押失败多天后,苏轼重获自由,然后被贬到黄州打酱油。

黄州,即现在的湖北黄冈,苏轼名义上为团练副使,其实没啥实权,只是一个闲职,薪资待遇也不高。

官职低,苏轼不在乎,工资少,苏轼也不放在心上,最让他心灰意冷的是同僚的无端指责,以及皇帝的不信任。

此后几年中,苏轼为排解忧愁,寄情于山水,寻找创作源泉,写下不少佳作,比如千古名词《念奴娇·赤壁怀古》。

除了诗词之外,他还留下一篇奇文,语言精辟饱含哲理,后人甚至给出“无人能及”的高度评价,那就是入选中学教材的《前赤壁赋》。

虽然文章挺长,共有600多个字,跟一篇中考作文差不多,却因为太经典,不少人都可以全篇背诵,并铭记于心,多年后依旧张口就来。

文章的第一段重在写景,平常的微风和水面,在苏轼笔下有了灵魂,“清风徐来,水波不兴”八个字甚是精妙。

看到月亮出来,苏轼提笔写出“月出于东山之上,徘回于斗牛之间”。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢宋朝历史上皇帝礼遇文臣朕学问安敢望士大夫导语:宋朝之所以能取得以上成就,还有一个不可忽视的主要因素是统治者的开明。

提出著名的“唐宋变革论”的内藤湖南说,(宋代)“君主再不是贵族团宋朝之所以能取得以上成就,还有一个不可忽视的主要因素是统治者的开明。

提出著名的“唐宋变革论”的内藤湖南说,(宋代)“君主再不是贵族团体的私有物,他直接面对臣民,是他们的公有物”,在平民社会,君主的个人价值取向,对国家和民族的前途命运影响更为直接。

虽然为了一家一姓利益,把脑筋动到极致,但是赵匡胤在后人的印象中并不是一个自私、冷酷的人。

事实上,“开明专制者”这个词用到他身上真是再适合不过了。

他的审时度势能力,他的自知之明,在历代皇帝当中除唐太宗外无人能及。

文臣的理性和谨慎显然更有利于王朝的长治久安。

文臣饱读诗书,熟悉历史上安危治乱之由,可以给统治者提出更为合理的建议。

他们治理地方,比武将更有办法,更有条理。

与此同时,文人胆子小,就是做得再出格,其破坏力也不过是武人的百分之一。

所以,宋代统治者对文臣特别信任和优待。

据说赵匡胤曾立下誓碑:“不杀士大夫及上书言事者”。

不管此事是真是假,有宋一代,确实基本没有杀戮过士大夫。

宋人在怀念赵匡胤时,最常提到的是他对文臣特别优礼:“艺祖救百王之弊,以'道理最大’一语开国,以'用读书人’一念厚苍生”。

宋代皇帝们在士大夫面前一直保持着谦逊的传统。

有一次,名臣程颢与宋神宗一起讨论人才问题。

宋神宗说,现在天下人才太少了,“朕未之见也。

”程颢一听大不高兴,当场指责皇帝:“陛下奈何轻天下士?”您怎么敢这么轻视天下读书人?宋神宗马上“耸然”连声道:“朕不敢!朕不敢!”(《河南程氏外书》卷7)南宋宋高宗在聊起学问时,则明确承生活常识分享。

唐山师范学院本科毕业论文开题报告书论文题目论北宋王朝优待士大夫的原因及表现学生姓名闻明学号0711********指导教师冯秀环讲师年级2007级本科专业历史学2010年12月4日题目来源多年来的历史专业学习使我对北宋历史产生了浓厚兴趣。

在阅读有关北宋以及北宋优待士大夫这一历史现象的材料后,对北宋王朝优待士大夫的原因及表现有了初步认识,由此初步命题;在指导教师的引导下,查找了大量与之相关的的文献资料,讨论并确认论题价值后形成本文论题。

主要研究内容该论题在查阅相关材料的基础上,重在对北宋王朝优待士大夫的原因及表现的研究。

本文的第一部分拟从士大夫在北宋能登上政治舞台的先决条件、北宋王朝的国策以及不得不任用士大夫的必要性三方面论述北宋王朝优待士大夫的原因。

本文的第二部分拟从政治、经济、军事、文化思想等方面论述北宋王朝优待士大夫的表现。

本文的第三部分拟从北宋士大夫入世的精神谈及历史的反思和感悟。

开题依据(包括前人的工作、相关研究现状、此项研究的理论意义、学术价值、应用前景等)前人对本课题已进行了较多的研究,但研究还需要深化、全面。

目前学术界对本课题的相关研究已经取得初步成果。

如陈峰深入地分析了北宋初期赵匡胤的统治政策是北宋王朝将士大夫作为政治中坚力量的原因。

张学玲认为独特的士大夫政治形成与北宋社会经济的发展以及当时宋学的形成有紧密的关系。

曹家齐认为宋代文化政策之宽明作为一种历史现象是由多种历史条件交合作用而成的。

周益、姚丽君通过对宋朝科举取士人数的考据得出科举选拔人才的真正显示是在宋朝这一论证。

程民生则认为士大夫在北宋拥有崇高的政治地位具体表现在不杀士大夫及上书言事者。

王福鑫、苗书梅、周谷城则从不同角度论述了地主阶级在宋朝较之前代拥有更多的优厚待遇。

姚兆余认为北宋时期思想言论较为自由,这有助于士人们施展才智,阐发见解,自由争鸣,并从事科学技术的研究和发展。

郭学信、张玉璞则对士大夫在当时社会背景下所体现的入世精神进行了深入地研究。

![试说宋朝的宽柔治国政策[高效]](https://uimg.taocdn.com/898fca46f11dc281e53a580216fc700abb68523c.webp)

试说宋朝的宽柔治国政策任凯历史系历史学07级1班200786014085[摘要] 宋朝立国后推行了一套新的统治政政策---“宽柔治国”。

“宽柔治国”主要包括五个方面:善待前代帝王及其后代,优待文人,款待武人,关注民生,对外主和。

与传统统治政策相比,它有以下特点:崇文抑武、农商并重、守内虚外。

宋初急需恢复社会秩序是这一政策出现的直接原因,儒学的复兴为这一政策提供了重要的思想保证,商品经济的发展为这一政策的维持与发展提供了强有力物质支撑。

“宽柔治国”产生了深远的影响,一方面它是宋朝在文化、经济上高度繁荣,另一方面它又造成了宋朝的“弱宋”的局面,并最终导致了宋朝的灭亡。

在宋朝灭亡之后,这一政策就完全被抛弃了。

[关键字] 宋朝宽柔治国公元960年,后周禁军将领会赵匡胤发动陈桥兵变,"黄袍加身”,建立宋朝。

宋朝立国后,推行了一种不同于以前各代的新的统治政策---宽柔治国,产生了深远的历史影响。

一、宽柔治国政策的主要内容。

(一)善待前代帝王及其后代。

善待前代帝王古已有之,西周初年就曾分封帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,帝禹之后于杞,商汤之后于宋。

到了宋朝,这一政策有了更大的发展。

(1)优待前代帝王,包括后周恭敬帝及原“十国后主”。

陈桥兵变后,赵匡胤受禅为大宋皇帝,随即诏令:“奉周帝为郑王,迁西宫。

开宝六年,郑王始殂,距禅位以十四年矣。

宋祖素服发哀,辍朝十日,谥曰恭帝,命还葬庆陵(周世宗之陵)”宋朝建立后,先后灭掉了南方的后蜀、南平、湖南(袁楚国)、南唐、吴越、漳泉(原闽国)、南汉以及割据河东的北汉。

“(南唐)李煜……居京师,后封陇西郡公”“(后蜀)孟昶……赐第京师,封秦国公,”“(吴越)钱俶纳土后,封淮海国王,赐礼贤宅,居京师”南平周宝权、湖南高继冲、南汉刘鋹、北汉刘继元、掌权陈宏进等也都次宅京师,封国公、郡公不等。

(2)由待前代帝王之后,包括李唐之后、五代之后、十国之后。

宋神宗熙宁元年“以唐高祖道王房下李杲为三班借职,太宗濮王房下李德为均州长使”后梁、后唐、后晋、后汉的帝王子孙在灭国之后,大都遭到了残酷的屠杀。

宋太祖的“秘密誓约”:不杀大臣和言官宋太祖立下秘密誓约,证明这个开国皇帝确有政治远见,其誓约不仅是保证言路畅通和监察权实施的重大措施,也体现了封建专制时代难能可贵的进步据陆游《避暑漫抄》记载,宋太祖称帝的第三年,即建隆三年(公元962年),密镌一碑,立于太庙寝殿之夹室,谓之誓碑,用销金黄幔蔽之,门钥封闭甚严。

因敕有司,自后时享及新天子即位,谒庙礼毕,奏请恭读誓词。

此后每代新皇帝登基,照例由一个不识字的宦官验封启钥,先入焚香,明烛,掲幔,亟走出阶下,不敢仰视。

然后由皇帝亲自到碑前再拜,跪瞻黙诵讫,复再拜而出。

仪式庄重而神秘。

碑中誓词三行,一云:柴氏子孙有罪,不得加刑,纵犯谋逆,止于狱中赐尽,不得市曹刑戮,亦不得连坐支属。

一云:不得杀士大夫及上书言事人。

一云:子孙有渝此誓者,天必殛之。

在迷信观念极重的古代,第三条当然是极重的毒誓。

但到北宋末年,金军攻破开封,太庙门皆洞开,人得纵观,秘密就此公开。

此外,被俘的宋徽宗,也曾托曹勋向宋高宗转达重要口信,据曹勋向宋高宗上奏:(太上皇)又语臣曰:归可奏上,艺祖有约,藏于太庙,誓不诛大臣、言官,违者不祥。

故七祖相袭,未尝辄易。

每念靖康年中,诛罚为甚。

今日之祸,虽不[在]此,然要当知而戒焉。

(《松隐文集》卷26《进前十事札子》,《会编》卷98《北狩闻见录》,《要录》卷4建炎元年四月,《宋史》卷379《曹勋传》)在君主专制的条件下,敢于直言是极其不易的。

众所周知,唐太宗虚心纳谏,从善如流是出名的,但这只属个人的政风,并未立下什么制度性的死规矩。

宋太祖立下秘密誓约,证明这个开国皇帝确有政治远见,其誓约不仅是保证言路畅通和监察权实施的重大措施,也体现了专制时代难能可贵的宽容政治和政治文明的重大进步。

与其他朝代相比,宋朝强调优礼士大夫,台谏官的谏诤和纠劾条件在不少场合下是比较宽松的,他们受到宋太祖誓约的保护。

官员最重的处罚不过是流放岭南。

古代的专制政治当然是残酷的,且不说平民布衣,就是大臣,也动辄遭杀身之祸。

宋论卷一太祖(四)翻译自从宋太祖立下不杀士大夫的誓言诏示子孙,至宋代结束,文臣没有殴打杀头之罪。

张邦昌本人另立国号,也仅让他自杀,蔡京、贾似道使国家陷于危亡,都能在贬官之地保住脑袋。

扬雄《法言》里说:“周代的士尊贵”,这是士能自我尊贵。

宋王朝开始兴起时,难道有自我尊贵的士大夫让宋太祖不能视为低贱而感动产生护惜之情吗?考察自唐代僖宗、懿宗以后,直到宋代初年,人们有以声名道义自律的,以张道古、孟昭图为最;也有辞掉荣华引身离去、自爱其身的人,以韩偓、司空图为最;也有超脱于世外而不出来做官、在山林岩穴中度过一生的人,以郑遨、陈抟为最。

至于那些为人不知耻辱而行为低贱最为过分的人,违背公义、结成死党,出卖国家社稷,则有崔胤、张濬、李磎、张文蔚等人倡导于前,而冯道、赵凤、李昊、陶谷之流,则继之于后,把摇身一変而改换主子视为理所当然,由此形成了一种风尚。

其他的如和凝、冯延巳、韩熙载之辈,沉湎于歌妓俳优之中,虽然没有大的罪恶,本来就应该看做只知以鸟兽畜玩为乐而不用为之深惜的人。

士人的低贱,至此达到了极点,则因他们已很低贱而贱待他们,也不能因此而感到不快。

厌恶他们的低贱,而激励他们使之高贵,就必须在有所惩治后知道有所改变,这恐怕也是统治天下的一种权术。

但宋太祖在这个问题上,则有这更深的用意。

从前周代末年衰微之时,不任官职的士人恣意议论,威胁诸侯君王,取得恩宠和利禄,而齐、楚、燕、韩、赵、魏六大诸侯国于是灭亡。

秦厌恶士人的嚣张,于是坑杀儒家学者,以吏为师,对士人重加抑制。

东汉末年,士人们相互标榜,抨击异己,以此与君上争权,而东汉因此灭亡。

曹孟德厌恶士人的争强好胜,于是任用崔琰、毛玠负责督责检察吏治,以此重加抑制士人。

但秦因坑儒而被天下人怨恨,仅仅两代就灭亡了。

曹孟德死后,司马氏不能压制众人的愿望,务求宽容和放纵,而裴頠、王弼之流,提倡放任不羁来与曹氏的做法大唱反调,于是华夏最终沉沦败亡。

由此看来,顺应士人的低贱而贱待他们,以他们不高贵为病而加以矫正的人,没有谁能得到好的结果。

理学的来源儒学的复兴,首先得力于统治者的需要、爱好和提倡。

赵匡胤虽戎马一生,但在北宋王朝建立之后却远比刘邦聪明,深知可以马上得天下,但无法以马上治之。

他不仅自己独喜观书,手不释卷,且严格要求臣下都要积极读书,以知治国之道。

于是在北宋王朝的官僚队伍中,自始就形成一种重文轻武的风气。

宋太祖" 杯酒释兵权" ,宰相赵普号称以" 半部《论语》治天下" ,以及宋初确立以文官知州事的制度等,都是这种风气的必然反映。

在提倡读书的同时,赵匡胤竭力褒扬孔子和儒学,登基伊始,就下令增修国子监学舍,修饰先圣十哲像,画七十二贤及先儒二十一人像,并亲自为孔子、颜渊撰写赞辞,命宰臣分撰余赞,车驾一再临幸焉。

所有这些,对宋初儒学的复兴都起到至关重要的作用。

统治者对儒学的厚爱激励着儒生们奋发求学,贡献智慧,儒生门的奉献也确乎没有辜负统治者的期待。

有鉴于宋初的政治格局与外部环境,儒学的复兴最先体现在《春秋》学这一热点问题上。

因为在儒家诸多重要经典中,只有《春秋》学的大一统和尊王攘夷的宗旨无须经过多少改装,就可以用来为宋初的现实服务。

因此宋初儒家学者出于最直接的现实感受,很自然地将研究的视点集中在《春秋》上。

据《宋史·艺文志》著录,宋人有关《春秋》的著述在二百种以上,而仅仅在宋初学者刘敞之前,所列宋人《春秋》传注就达十七种一百八十四卷。

据此可知宋初儒学复兴确以《春秋》经传之华为主。

其中如孙复的《春秋尊王发微》,明确宣布他的研究目的在于尊王,在于正君臣之分,明大一统之义,开宗明义地强调隐公" 元年眷王正月" 的基本主题就是" 孔子之作《春秋》也,以天下无王而作也,非为隐公而作也。

然则《春秋》之始于隐公者非他,以平王之所终也。

" 在他看来,《春秋》之所以书" 王正月" ,原因在于" 夫欲治其末者,必先端其本;严其终者,必先正其始。

祖宗之法:再论宋太祖誓约及誓碑刘浦江一问题之缘起清人潘永因所编《宋稗类钞》一书,卷一《君范》开篇有关于宋太祖的两则轶闻,一则记太祖于太庙所立“不杀大臣”的誓碑,一则记太祖亲书“南人不得坐吾此堂”语刻石于政事堂。

上世纪40年代初,张荫麟先生首先注意到这两则记事,遂撰《宋太祖誓碑及政事堂刻石考》一文(以下简称“张文”)予以考辨。

1张文指出,太祖誓约最初见于曹勋《北狩见闻录》,而有关誓碑的故事仅见于题名陆游的《避暑漫抄》,故推断“誓碑之说,盖由《北狩见闻录》所载徽宗之寄语而繁衍耳”。

不过值得注意的是,张荫麟先生虽不相信有所谓太庙誓碑,但他并未否认太祖誓约的存在,且谓“北宋人臣虽不知有此约,然因历世君主遵守惟谨,遂认为有不杀大臣之不成文的祖宗家法”。

上述考证虽然只是一篇短文,但因其涉及到宋代政治史上一个比较重要的关节,故自此文发表以后,太祖誓约及誓碑的真伪便成为宋史学界非常关注的一个话题。

近30年来,有几位学者相继撰文否定誓碑乃至誓约的真实性,同时也有一些学者坚持认为太祖誓约及誓碑均确有其事,纷纭众说,迄今尚未形成共识。

持否定论者可以杜文玉先生为代表。

他在《宋太祖誓碑质疑》一文(以下简称“杜文”)中对太祖誓约及誓碑予以全盘否定,质疑的理由主要有两点:第一,所谓“不杀大臣”的誓约与宋代的实际情况不符,宋朝诸帝对待臣下确实比较宽容,与其它朝代相比诛杀较少,但并非从来不开杀戒,尤其太祖朝和高宗朝更是如此;第二,太祖将誓碑秘藏于太庙的做法不合情理,从誓约内容来看,完全没有保密的必要,公诸于世反倒对赵宋王朝更加有利。

作者最后提出一个推论,认为所谓太祖誓约可能是高宗和曹勋1《文史杂志》1卷7期,1941年1月;收入《张荫麟文集》,张云台编,北京:教育科学出版社,1993年,497—501页。

有关政事堂刻石的传闻可信度很低,笔者基本赞同张荫麟先生的结论,故本文不拟涉及。

出于某种政治目的而共同编造出来的一个故事,“是高宗笼络士大夫以换取他们支持的一种权术”。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

宋太祖的“秘密誓约”不杀大臣和言官

导语:中国历代能做到虚心纳谏的帝王少之又少的,而宋太祖赵匡胤就是其中的一位。

据陆游的《避暑漫抄》记载,宋太祖在建隆三年,即公元962年,曾

中国历代能做到虚心纳谏的帝王少之又少的,而宋太祖赵匡胤就是其中的一位。

据陆游的《避暑漫抄》记载,宋太祖在建隆三年,即公元962年,曾立下秘密誓约。

誓约里的内容共三条:一是“柴氏子孙有罪,不得加刑,纵犯谋逆,止于狱中赐尽,不得市曹刑戮,亦不得连坐支属”;二是“不得杀士大夫及上书言事人”;三是“子孙有逾此誓者,天必殛之”。

誓约中明确指出宋朝皇帝不得杀大臣和言官,否则必遭天谴。

此誓约自由宋太祖设立开始,便通过秘密的方式一代一代帝王不断向下传承和延续,直到北宋末年才被公布于世。

宋太祖立下的“秘密誓约”在整个北宋历代都得到了相当严格的执行,产生了良好的社会效应。

正如誓约所说的那样,宋朝正直的官员受到了很好的优待,极少被杀,所受的最重的处罚,也不过是流放海南岛。

就算是在士大夫受祸最惨烈的宋高宗三十六年,他也仅开过三次杀戒。

宋太祖这一不杀大臣和言官的“秘密誓约”,可以说为整个封建君主专制主义时代带来了一阵清风、一缕阳光。

我们不得不高歌宋太祖的宽容和开明。

欣喜和称颂之余,我们是否应该仔细思考一下当年是怎样的原因促使宋太祖立下“秘密誓约”,不杀大臣和言官?

“秘密誓约”主要归因于宋太祖的个人素质和政治远见。

身为一朝君主,通过对之前各朝各代的情况做认真的分析和研究,他深知虚心纳谏、疏通社会舆论渠道的重要性,并将其及时地落实到具体的行动之

生活常识分享。

宋代“文治”新论束保成【摘要】宋朝是极度崇尚“文治”的王朝,“汉武宋文”的观点也流传至今。

今人在感叹宋代斯文之盛的同时,也大多将两宋的灭亡归咎于宋代的“右文”政策。

但对宋代的深入研究发现,宋代的“右文”政策具有其时代性体现,正是由于“文治”的推行才使宋朝没有走上五代更替的覆辙。

两宋以来,朝廷大力推行文治,从皇帝自身的教育中也可以看出宋代儒学之盛。

探求就里,“文治”的推行,也是专制皇权发展的体现。

%Civil Administration was emphasized extremely in Song Dynasty, and“Military governance in Han Dynasty and civil admin-istration in Song Dynasty”was and still is prevailing today, while some scholars acclaim the civil administration in Song Dynasty, others attribute the ruin of Song Dynasties to the civil policy. However, an in-depth study of this policy in Song Dynasties can show that the civil administration played a certain positive role in that area, viz, this policy stopped the two Dynasties from split. During the two Song Dynasties, government promoted administration, and we can know the blossom of Confucianism in Song Dynasties from emperors’ education. Anyhow, the promotionof“civil administration”reveals the despotism of imperial power.【期刊名称】《遵义师范学院学报》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】3页(P31-33)【关键词】宋代;“右文”;皇权专制【作者】束保成【作者单位】安徽大学历史系,安徽合肥230039【正文语种】中文【中图分类】K244-245宋与之前的历朝相比,最为突出的是“与文人士子共天下”。

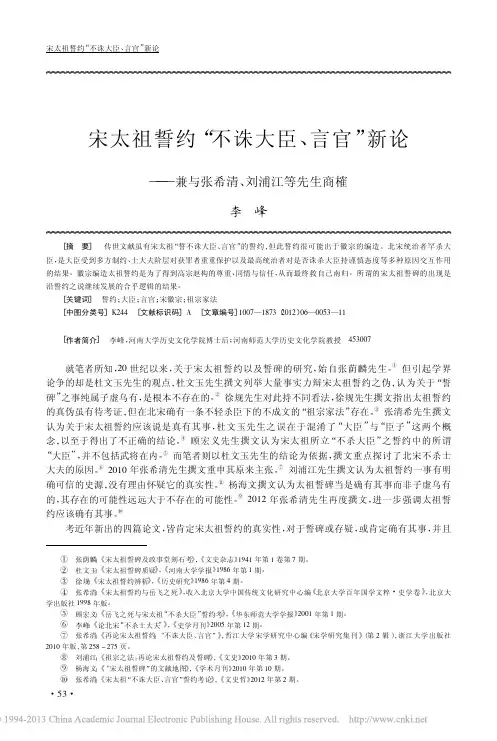

论北宋“不杀士大夫”[作者简介]李峰,北京师范大学史学研究所博士研究生,河南师范大学社会发展学院讲师。

(北京 100875)[ 转自铁血社区 ][内容提要]学界普遍认为宋代存在或事实上存在着一个不杀士大夫或不轻杀士大夫的祖宗家法。

事实上,不杀或不轻杀士大夫事实的出现,并不是皇帝主动给予士大夫优待的结果,而是士大夫阶层通过与皇权不断斗争,从而最终为自己争得的一项利益,因此它是一条伪家法。

从它对宋代的影响看,它无助于维护封建统治,适足以败坏宋代的政风。

关于宋太祖有所谓的“不杀士大夫”之誓约一事,自南宋起的许多史著中都有详略不等的叙述。

《三朝北盟会编》称,建炎元年(1127),随徽宗北迁的官员曹勋自金燕山南归,传徽宗寄语于高宗曰:“艺祖有约,藏于太庙:誓不诛大臣,言有违者不祥。

相袭未尝辄易。

”[1] (p759)《建炎以来系年要录》称,徽宗要曹勋转告高宗,说“艺祖有誓约,藏之太庙,誓不杀大臣及言事官,违者不祥”。

[2] (p96)《挥麈后录》则称:“恭闻太祖有约,藏之太庙,誓不杀大臣言官,违者不祥。

”[3] 相比来说,《避暑漫抄》最为详细,云太祖于太庙立有誓碑,其中一条为“不得杀士大夫及上书言事人”。

[4] (p7~8)另外,《宋史·曹勋传》等对此也有所载。

因众史言之凿凿,故后来治宋史者每每对其产生浓厚兴趣,从中阐幽发微,透视宋代治道,如王夫之称宋太祖勒石立誓约训诫嗣君,其中一条即为“不杀士大夫”,并说这种行为“不谓之盛德也不能”。

[5] (p23)又说“自太祖勒不杀士大夫之誓以诏子孙,终宋之世,文臣无欧刀之辟”[5] (P24)。

顾炎武也认为,宋代有四条家法为“汉唐之所极”,其中一个即是“不杀大臣及言事官”。

[6] (p1224~1225)此种看法延续到民国时期受到了质疑,张荫麟通过对誓碑、誓约的考辨,指出所谓的“太祖誓碑”等“本俱伪造”。

[7] 然而张荫麟的观点在学界似乎没有产生什么影响,因为此后的学者仍多以此条史料立论。

如王曾瑜就曾据此指出,“高宗在位三十六年,遵太祖誓约虽不严格,也仅开三次杀戒”。

[8] 覃延欢则把北宋的冗官现象与太祖之誓约联系起来进行探讨,认为北宋由于太祖誓约的制约,使得“北宋只有增官,极少除官”。

[9] 在此情况下,杜文玉再次撰文列举大量证据力辩誓约之伪,断言“誓碑之事纯属子虚乌有,是根本不存在的”[10]。

杜文的论述严谨翔实,具有极强的说服力,经该文的考辨,誓约之伪已昭然若揭。

但是有一个事实却无法回避,那就是进入中期后即真、仁、英、神、哲、徽诸朝,若非犯了谋反之类的重罪,诛杀士大夫的事情确实并不多见,即在这一时期确实存在着一个不轻杀士大夫的事实。

徐规曾就此撰文,在引述北宋执政大臣范仲淹、蔡确、吕大防、曾布等人以及神宗、哲宗的多次谈话内容之后,认为太祖誓约的真伪虽有待考证,但不杀士大夫“这个不成文的…祖宗家法‟”的存在“却是事实”。

但由于不能推翻太祖、太宗、高宗杀戮士大夫的事实,于是便将“不杀”改为“不轻杀”,并认为“这是最高统治者接受前代历史教训,为了巩固政权,采取重文轻武、…与士大夫治天下‟的政策之必然结果”。

[11] 自杜、徐二文相继发表后,关于“不杀士大夫”问题的论争基本上就结束了。

自此以后,关注此论争的学者在应用相关史料时所持观点多与徐规相近或相同,即虽然认为誓约的真伪值得商榷,但却相信宋代在事实上存在有一个皇权优待士大夫阶层的所谓的祖宗家法。

此外一些没有注意到此问题论争的学者仍继续以宋太祖立“不杀士大夫”之誓约立论。

从以上分析可以看出,无论是肯定还是怀疑誓约的真实性的学者,大都承认这样一个事实,即在宋代存在着或在事实上存在着一个不杀士大夫或不轻杀士大夫的所谓的祖宗家法,其目的是最高统治者通过优待士大夫换取士大夫的合作,以驾驭武臣,维护其统治。

而在本人看来,这个所谓的“祖宗家法”的出现并不是皇帝主动给予士大夫的优待,而是士大夫阶层通过与皇权不断斗争,从而最终为自己争得的一项利益。

下面本人就对此做一系统论述,看一看北宋的士大夫阶层是怎样为自己争得此项特权的。

其一,由于官员们亲党胶固、互相援手,往往难以将罪犯绳之以法。

宋代入仕,科举、恩荫、胥吏出职、纳粟输缗等数途并举,但不论以何种形式入仕,一旦步入仕途即竭力援引亲党,并广泛结交各个层面的官员,编织自己的关系网。

当时由于科举制发达,因而许多人家的父子兄弟往往通过考试而进入仕途。

如谏议大夫陈省华,“三子皆登进士第,而伯仲为天下第一”。

[12] (p287)宋庠与其弟宋祁同举进士,“人呼曰…二宋‟”。

[13] (p9593)通过恩荫制为亲属谋取入仕的资格是官员们惯用的伎俩。

宋代恩荫种类众多,具体而论,有职官荫补,如真宗时,台省六品官以上,其他官员五品官以上,均可恩荫,每次品级最低者可荫子孙一人做官,高者则可荫六人。

有庆典荫补,当时但凡国家遇到喜庆的事情,官员们就可以乘机恩荫子弟。

如真宗朝自景德至大中祥符年间,“每遇南效”,或“逐年圣节”,即许官阶较高的文官武将“奏荫子孙弟侄”,于是“臣僚之家及皇亲母后外族皆奏荐,略无定数,多至一二十人,少不下五七人”。

[14] (p1195)有致仕荫补,即对退休官员给予荫补,“曾任宰相及见任三少、使相:三人……曾任谏议大夫以上及侍御史:一人”[13] (p4099)。

有遗表荫补,即对去世官员给予荫补,“曾任宰相及见任三少、使相:五人……观察使:三人”[13] (p4099)。

[以上皆属朝廷定制。

此外还有特恩。

如一些特别受到皇帝眷顾的达官贵人死后往往可得到朝廷的特恩,曾在真宗朝任宰相长达12年之久的王旦就是一个例子,他死后,“其子弟、门人、故吏皆被恩泽”[15] (p20),“录其子、弟、侄、外孙、门客、常从,授官十数人,及诸子服除又诏各进一官”[16] (p76)。

由于恩荫种类众多而频繁,因此恩荫入仕者数量极大。

皇祐二年(1050)何郯上书称,“总计员数,自公卿下至庶官子弟,以荫得官及他横恩,每三年为率,不减千余人”[14] (p1551)。

徽宗时,臣下有言“政和六年郊恩奏补约一千四百六十有畸”[13] (p3711)。

因此通过科举、恩荫等途径,官宦人家往往有数人甚或数十人为官。

庆历三年(1043),范仲淹对此曾担心地指出,“假有任学士以上官经二十年者,则一家兄弟子孙出京官二十人,仍接次升朝”[17] (p177)。

到元祐初年,就一度形成了“子弟亲戚,布满要津”之势。

[18] (p419)此外,一些高级官员往往凭借拥有荐举的权利,举荐自己的亲旧。

如徽宗朝,权臣蔡京当国,“内而执政侍从,外而帅臣、监司,无非其门人、亲戚”[18] (p472),形成庞大的私人势力。

同时官员们之间又以婚姻为手段互相攀附,如王旦“女四人,长适太子太傅韩亿,次适兵部员外郎直集贤院苏耆,次适右正言范令孙,次适龙图阁直学士兵部郎中吕公弼”[15] (p20)。

等而下之的又有贿赂之丑行,皇祐二年,仁宗在一道诏书中指出,当时“臣庶之家,贵要之列,交通请托,巧诈营为,阴致货赇,密输珍玩,夤缘结纳,侵挠权纲”[19] (p265)。

官员们通过各种活动巩固扩大自己的势力,不遗余力地编织自己的关系网。

欧阳修曾对当时官场习气做过总结性陈述:“今大臣不思国体,但树私恩。

”[20] (p796)于是一有官员犯罪,其家中的所有成员便利用手中的权力及所编织的关系网上下打点、多方营救,竭力使该处以重刑或死刑的人最终免遭重惩,甚至不予制裁。

如太宗朝,王淮任殿中丞时曾掌管香药榷易院事务,其间,他利用职务之便,贪污钱财上千万,罪行特别严重,“坐赃论当弃市”,然而由于他的兄长王沔时任参知政事,结果“诏杖一百,降定远主簿”。

[13] (p9181~9182)再如庆历三年九月,当张海等率起义军打到光化军时,知光化军韩纲因虐待部卒,招致城中发生兵变,韩纲吓得带着家眷弃城逃跑,这种行为按律应重惩,但韩纲之父韩亿曾于景祐二年(1035)至宝元元年(1038)历任同知枢密院事、参知政事,韩纲的兄弟韩综、韩绛、韩缜、韩维等也在朝为官,同时这个家族又与朝中显宦互为婚姻,如韩亿既为故相王旦之婿,又与官至参政的李若谷“世为婚姻不绝”[21] (p73)。

李若谷之子李淑就是韩亿的女婿,其人“景祐初知制诰,除翰林学士,累官户部侍郎,出知河中府”[22] (p222)。

因其家族与“权要之臣皆是相识,多方营救,故先于江淮官吏宽之,只要韩纲行遣不重”[20] (p796)。

结果韩纲“坐弃城除名,编管英州”[13] (p10300),最终不了了之。

其二,从维护士大夫阶层的整体利益出发,执政者往往法外施恩,对于获罪当处死的官员百般回护。

如庆历三年,高邮知军晁仲约身为朝廷命官,却去犒劳一支路过其境的起义军,仁宗知道后非常愤怒,要求朝臣议论当处晁仲约以何法,显然是已动了杀机。

当时的枢密副使富弼主张诛之以正国法,理由是“盗贼公行,守臣不能战,不能守,而使民醵钱遗之,法所当诛也。

不诛,则郡县无复肯守者矣”。

而参知政事范仲淹却把责任推到了国家的头上,所谓“郡县兵械,足以战守,遇贼不御而又赂之,此法所当诛也。

今高邮无兵与械,虽仲约之义当勉力战守,然事有可恕,戮之恐非法意也”。

竭力为晁仲约开脱,力劝仁宗免除晁仲约的死罪。

这使富弼很生气,退朝后私下埋怨范仲淹说:“方今患法不举,举法而多方沮之,何以整众?”而范仲淹这时才对他说出了自己的真实想法:“祖宗以来,未尝轻杀臣下,此盛德之事,奈何欲轻坏之,且吾与公在此同僚之间,同心者有几,虽上意亦未知所定也,而轻导人主以诛戮臣下,他日手滑,虽吾辈亦未敢自保也。

”[14] (p1336)神宗时“以陕西用兵失利,内批出令斩一漕官”。

但在宰相蔡确的坚持下,改为刺配远恶军州。

[4] (p690)又如神宗时知州张仲宣因为收受贿赂,“坐枉法赃论当死”。

此前一名叫李希辅的官员因收受贿赂当判以死刑,因法官从轻发落,免去死罪而代之以杖刑和黥配海岛之刑。

此时在处置张仲宣案时,法官就以李希辅案为参照,免除张仲宣死罪,而代之以杖脊、黥配海岛。

这在当时已是法外施恩了,可其时任职审刑院的苏颂仍觉过重,遂在神宗面前力辩张仲宣罪行较李希辅为轻,并且向神宗请求道:“古者刑不上大夫,可杀则杀,仲宣五品,虽有罪,得乘车,今杖而黥之,使与徒隶为伍,得无重污多士乎。

”于是神宗“乃诏免杖、黥,止流岭外,自是遂为例”。

[23] (p586)“自是宋世命官犯赃抵死者,例不加刑”[13] (p10868)。

为了维护士大夫阶层的整体利益,一些当权的官员不仅极力为那些与己没有恩怨的官员开脱,而且在与政敌进行斗争的过程中,也力戒以诛戮作为最终的打击手段,以免在己方失势时,招致对方毁灭性的报复。

如哲宗即位后,新党首领宰相蔡确认为自己有拥立之功,故被贬至安州后,便心怀不满,于是在游车盖亭时所赋的诗中不免就发了些牢骚,知汉阳军吴处厚得到这些诗后便将其加以笺释,然后交给了朝廷,结果举朝大哗,所谓“初蔡确坐诗语谤讪,而谏官御史章疏交上,必欲朝廷诛殛之,宰执侍从咸以为当”[16] (p300)。